记录“大宗小宗之法”的基本文献,主要是十三经中的《礼记·大传》、《礼记·丧服小记》、《仪礼·丧服经传》。较准确地阐发了“大宗小宗之法”基本原理的代表性作品,汉代有郑玄对经典相关论述的注释,班固的《白虎通义》卷八《宗族》;晋代有杜预的《宗谱》〔10〕,贺循的《宗义》、《宗仪》、《丧服要记》〔11〕;唐代有孔颖达的《礼记正义》〔12〕;宋代有聂崇义的《新定三礼图》卷四《宫室图》〔13〕,苏轼的《策别安万民二》〔14〕;清代有毛奇龄的《大小宗通绎》〔15〕,万斯大的《学礼质疑》卷二《宗法一》至《宗法八》〔16〕,胡培翚的《仪礼正义》〔17〕,程瑶田的《宗法小记》〔18〕;现当代有王国维的《殷周制度论》,丁山的《宗法考源》〔19〕,金景芳的《论宗法制度》〔20〕等。日本学者对大宗小宗之法的研究也有重要成就,如加藤常賢的《支那古代家族制度研究》〔21〕,清水盛光的《支那家族的构造》〔22〕,山田統的《宗法》〔23〕,鈴木隆一的《宗法的形成原由》〔24〕等。对本书读者会起直接指导作用的,当然要推王国维、丁山、金景芳三氏。

《礼记·大传》中有一段话,一向被看作是对周代大宗小宗之法的经典性解释,是观察研究周代宗法的最重要依据,笔者因而将其称为宗法的“十四字纲领”。这段话是:

别子为祖,继别为宗,继祢者为小宗。

因为有了后六字“继祢者为小宗”,所以可以知道前八字“别子为祖,继别为宗”中的“宗”,就是指大宗。

先看专讲大宗之法的前八字。

“别子为祖,继别为宗”,是指在周代的层级分封制下,有机会继承王位与诸侯爵位的,只能是众多王子、公子中的一个人,未继承王位或爵位的王子、公子、庶子、支子,或是留在王族、公族内,或是受封并世代食采于另地。所谓“别子”,就是指这后一类人。“别”,有“自卑别于尊”的意思,也有“离别”父族的意思。他们虽然离开了父族,但仍依靠着父族的政治经济特权,创建了新族,这个宗族的后代们将永远尊奉他,尊奉其为始迁于该地的“始祖”。到别子的第二代,其位亦由长子继承,遂成“继别”者,“继别”者为其后裔尊奉为“宗”。此即祖、宗二字的由来和本意。因“继别”而形成之“宗”代代相传,永不中断,即《大传》“百世不迁之宗”之谓,也就是班固《白虎通》所说“宗其为始祖后者为大宗,此百世之所宗也”〔25〕中的“大宗”。

清代学者万斯大说:“其谓之大宗者何?五世内外,凡族人之同吾太祖者尽宗之,所宗者大也。”〔26〕宗族所有成员中,他与始祖具有最明确的直系世系关系,所以全族上下就尊奉他为本宗族的“大宗”。一方面把他当作本族始祖的化身,另一方面也成为始祖与活着的族人之间发生宗教和感情联系的桥梁。人们因为尊奉始祖,所以就敬奉大宗;又通过敬奉大宗来尊奉始祖,如此循环,就达到了维系整个宗族的目的。《礼记·大传》所说“尊祖故敬宗,敬宗,尊祖之义”,阐明的就是这个道理。

对中国历史实际进程的研究表明,以上所说的以别子认定和继承为核心内容的大宗制度,具有浓厚的理想色彩;虽然不能说毫无现实的依据,但很可能只在很小的范围内,或很短的时期内曾经付诸实施。这是因为“别子”只能产生及存在于特定的政治结构和社会制度中。一旦取消了层级分封制和世卿世禄制,就无所谓“别子”,因而也就不存在“远祖正体”意义上的“大宗”。一般来说,秦、汉以后出现的王室分封,无论在政治上还是在经济上性质都与先秦不同,大致上属于一种特殊的(仅限于王室成员)、有限的(仅限于第一代或第二代)奖励制度,而不是治理国家的基本政治制度,根本不可能形成“百世不迁之宗”所需的外部条件。除了少数特例以外(如曲阜孔府衍圣公一系),某一宗族大宗身份的认定和继承,已与具有普遍意义的政治制度和社会制度无关。另外,有些论著将天子视为“天下的大宗”,也很不确切。天子不是“别子”,他的“宗(尊)”位无须依靠宗族意义上的“世长子”的认定才能获得。《礼记·大传》:“君有合族之道,族人不得以其戚戚君,位也”,郑玄注:“君恩可以下施,而族人皆臣也,不得以父兄子弟之亲自戚于君。位,谓齿列也,所以尊君别嫌也。”我们在追溯嫡长继承法的形成轨迹时,固然可以将天子君位传承方式的演变作为观察的一个侧面〔27〕,但无论在理论上还是在实践上,宗法都不能仅仅归结为嫡长继承法,否则宗法就宽泛到失去了它特定的历史内涵,即宗法是关于别子认定、宗子继承的法则,宗法或宗子法不可能包括天子。

由《礼记·大传》等经典所阐发的大宗理论,对中国古代的世系学传统造成了巨大而深远的影响。大宗虽不再如周代曾经发生过的那样,成为政治制度和社会制度的一个特殊表现形态,但大宗的认定和继承原则却逐渐浓缩成一种重要的宗族世系学类型,即大宗世系学。它主要表现在以下几个方面:

第一,大宗是宗族世系的主干。宗族不能一刻没有“大宗”,因为他代表的并不仅仅是他个人与先祖之间的世系关系,而是象征着这个宗族存在的全部理由。《礼记·大传》说:“有百世不迁之宗……百世不迁者,别子之后也。宗其继别子者,百世不迁者也”,这里反复说明的,就是这件有关宗族命运的百年大计。只要大宗一系存在,就象征着宗族直系的存在。《礼记》关于“尊祖故敬宗,敬宗故收族”,以及“从宗合族属”的论述,阐明了大宗对于宗族世系所具有的根本意义。即便在周代以后真正意义上的大宗已无从谈起,但从直系世系的延续角度来标志宗族的合理性与历史性,始终是宗族传统最基本、也是最核心的要求。

第二,大宗的“百世不迁”性质决定了大宗不能无后;如别子或继别者无嫡子,则须从旁系或近支宗亲中选择条件适当者充当。这种对于大宗一系继承者的特殊安排,在宗法上称为“置后”〔28〕。秦汉以后,大宗的“置后”规则被广泛地运用于普通的宗族继承实践中,并逐渐发展成为具有中国特色的继嗣和继统制度。这里所说的继嗣,是指在世系的“统系来处”上继承祖先,亦即人类学意义上的宗族世系延续,可以包括非直系者的“拟制”;继统是继承宗子一部分具体的财产与宗务管理权〔29〕。必须强调指出,在礼学经典中,“置后”本来主要是对大宗世系所作的一种特殊安排,但后来则演变为宗族全部世系继嗣法则所遵循的基础。世系“拟制”一旦成了被普遍认可的通例,本来已经不大严格的宗族世系关系将更难守底线,“养子”制度的广泛推行势所必然。有关这一问题,可参阅笔者《中国古代的宗族世系与谱法——兼与日本相关制度的比较》〔30〕一文,及旅日中国学者官文娜所著《日中亲族构造的比较研究》〔31〕、《日本平安时代的养子及其历史意义和文化特征——兼与中国养子制度的比较研究》〔32〕等。

第三,与以上两点密切相关,由于大宗世系特别强调祖宗、子孙的一系和一体观念,因此在伦理上具有一种居高临下的力量,被认为是实现尊祖、敬宗、收族三阶段目标的必经之路,对构成联宗的伦理基础影响甚巨。

另外,大宗世系对联宗发起者处理世系问题的基本立场,也发生过关键性的影响。在一些相当完善而且成功的联宗案例中,对大宗世系的回忆、憧憬、向往和复归,一直是联宗发起者最重要的理论根据和心理支柱,其分量至少不会轻于联姓传统。当然,他们所宣称的大宗世系已不是历史上的“原本”,而是经过反复修正的新的“写本”。

秦、汉以后,大宗世系的所谓“原本”,基本上已脱离了原型,只以一种理想的状态保留在儒家经典中,而不再是社会真实生活的一部分。即便是孔府的衍圣公世系,也只能说大致地接近先秦时代的大宗之法,因为在孔府的后裔中,也有内孔、外孔、真孔、伪孔之分,也一直存在着世系真伪之争〔33〕。宋、明以后的人们在编撰族谱时也常常提到“本族大宗”云云,这类“大宗”的意义与“原本”相比明显地经过了修正和转换。如明崇祯六年(1633)陈祖苞《陈氏家乘·原序》所讨论的,就是这个问题:

大宗之法肇自别子。古别子者有三,而他国来仕者居一焉;然有身徙他郡,长子孙为世望族者,其视此何异哉?不宁惟是,或世系屡绝屡续,至其人而世次可纪,亦与始为大夫者等,是故大宗之法天下举得而用之。

陈祖苞所认可的“大宗”,其实是小宗(详下)。“大宗之法天下举得而用之”,并不说明大宗之法可以恢复,只说明大宗之法可以被参照、借用,其历史原意已被抽空,只剩下了形式和外壳。在这个意义上,许多宗族理论家关于“三代以降,宗法不明”的感叹〔34〕,其实是受了儒家所设计的理想状态的误导。大宗之法之所以“不明”,其根本问题,是其存在前提与客观现实之间已出现了不可跨越的距离。按秦蕙田的说法,大宗之法“诚三代以上之言,不可行于后世”,最基本的原因有二:

古者有井田有世禄。井田法行,则人无兼并;世禄不绝,则宗无削夺。有世禄者皆卿大夫也。《礼》别子为祖,别子者本国公子、他国公子,庶人崛起,皆卿大夫也。卿大夫则有圭田以奉祭,有采地以赡族;其禄受之于君,传之于祖,故大宗百世不迁,而立后之法重焉。〔35〕

“井田”是经济制度,“世禄”是政治制度。西周的这两大制度的历史真相究竟如何,后人已不得其详。但有一点可以肯定,即它们曾经存在于一个有限的时间和空间内,既象征着周天子的最高法权,又表现为封建性质的财产与权力再分配形态。大宗之法以这两大制度为立足点,是符合历史逻辑的。随着这两大制度的改变和消亡,真正意义上的大宗之法就失去了存在的现实条件,而只能保留在历史文献和学者们的心目之中。但已如上述,大宗之法并未成为历史的陈迹。它在成为人们进行社会批评的一个理论范本的同时,还深刻地影响到了联宗理论的构筑。

再看专讲小宗之法的后六字:“继祢者为小宗”。

祢,是在宗庙中为亡父所立牌位。父亲去世后,众子中可以有一人(一般都是嫡长子)继承空缺的爵位,成为该家族新的代表。这位继承者就是“继祢者”,他的兄弟们尊奉他为“小宗”。“小”,也是就他受尊敬的范围和级别比“大宗”为小、为低而言。如万斯大所说:“谓之小宗者何?唯五世之内,族人之同高祖者宗之,所宗者小也。”〔36〕

由于宗族的世系范围是“上至高祖下至玄孙”,因此一个宗族所拥有的“小宗”数目就不止一个,最多可以达到四个。它们是:

(1)同父兄弟中得以继承父亲的,兄弟们尊其为继父之小宗;

(2)同祖兄弟中通过父亲而继承祖父的,堂兄弟们尊其为继祖之小宗;

(3)同曾祖兄弟中通过父、祖而继承曾祖父的,再从兄弟们尊其为继曾祖之小宗;

(4)同高祖兄弟中通过父、祖、曾而继承高祖父的,三从兄弟们尊其为继高祖之小宗。

对于一个普通的族人来说,除了尊奉一个“继别”的“大宗”以外,还要尊奉继父的兄弟、继祖的堂兄弟、继曾祖的再从兄弟和继高祖的三从兄弟为他的四个“小宗”。当然,这是当他本人只是一个普通的族人,而非上述任一“小宗”时,他才会有四个“小宗”。如果他自己是继高祖之小宗,那他除了尊奉一个大宗外,就不再尊奉其他人为小宗了。同样道理,如果他是继曾祖之小宗,他就有一个小宗;如果是继祖之小宗,他就有两个小宗;如果是继父之小宗,他就有三个小宗。随着世系地位的增高,自己所要尊奉的“小宗”数目就随之减少。一个人所尊奉的“小宗”的数目可以不到四个,但绝不会超过四个。这是因为,根据宗族的“迁易”规则,高祖与自己相隔已有五世,已是直系宗亲中与己距离最远的一位祖宗,每个人都没有必要把上一代人的高祖再尊奉为自己的高祖。也就是说,“继高祖之小宗”,之所以是一个人应该尊奉的最后一位“小宗”,根本原因是因为高祖已是一个人在父系世系关系上所能达到的极限,超出这个范围的亲戚,就是一般同姓族人,已没有实质性的权利义务关系。《礼记·丧服小记》所说“有五世则迁之宗,其继高祖者也”;《大传》所说“六世亲属竭矣”,就是指的“继高祖之小宗”与宗族有效亲属范围(即互相间有约束力的亲属)的对应关系。

如果说,大宗的意义在于代表、象征和统辖整个宗族“共同体”,那么,很明显,小宗的意义就在于代表、象征和统辖宗族的一个个分支。

一个以家族为单位分散居住、各家族成员间的世系关系近则同父、远则同高祖的宗族,之所以能形成一个世系“共同体”,首先当然是因为有大宗提供了基本的世系认同的基础;其次,但却更加实际的发生过程,却是由逐级出现的小宗来推动的。核心家庭内部,以及没有亲属联系的核心家庭之间不会有小宗,必须是在包含着直系和一个旁系的家族内,也就是在由互为兄弟的父家长们所组成的一个家族内,才会尊奉一人为继父之小宗;在有两个旁系的、家长们互为堂兄弟的家族群内,才会尊奉一人为继祖之小宗。同样道理,只有在随后组成的包含三个和四个旁系的更大规模的大家族群内,才会尊奉某人为继曾祖之小宗、继高祖之小宗等等。可见,小宗的出现,标志着宗族世系关系的逐渐丰满,而宗族的“共同体”,就是在这种与一个个分支相对应的各级小宗的建立过程中,才逐步形成的。因此,在宗族内部,很可能是先有小宗,后有大宗,与周代和汉代的宗法理论家们根据系谱关系的先后次序来描绘的大小宗等级的形成过程恰恰相反。这也说明宗族复杂的世系关系,实际上是通过四小宗层层递进的关系具体体现出来的。周代宗法制度中小宗所居于的对父系近亲系统的实际控制地位,值得我们给以特别的注意。后世之所以能用“宗子—族长”制度取代大宗、小宗制度,除了历史的原因以外,还与小宗在系谱关系上的重要性和对宗族的实际控制能力有很大的关系。

以上简要勾勒的大宗、小宗制度,就是所谓狭义的宗法制度。这一制度的起点是“别子”(始祖),形成别子的核心环节是周代的层级分封制;大宗、小宗的起点是“继别”和“继祢”,核心环节则是继承者对别、祢世系的祭祀。由于这一环节具体表现为在宗庙中对已故者的尊奉,因此,丁山指出:“考宗法起源者,不当求之后世子孙之嫡庶长幼,当反求诸宗庙之昭穆亲疏。故曰,宗法者,宗庙之法也”〔37〕,总结得非常深刻,完全有理。

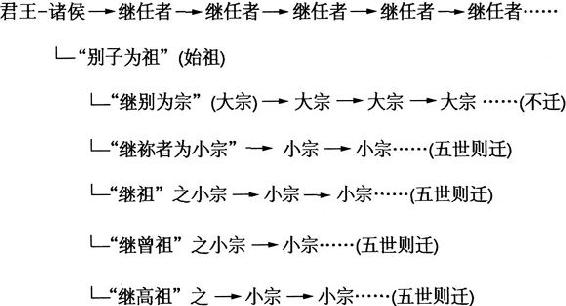

为了对它们之间的互相关系有一个形象的了解,我们可以看以下这张示意图:

这张图之所以没有像大多数宗法表那样,把四小宗之间的关系看作为代代相传的父子关系,是因为四个旁系的小宗很可能是同时产生的,因而四小宗之间就是从兄弟、再从兄弟和三从兄弟的关系。由于大宗和小宗是兄弟关系,四小宗之间也可能是兄弟关系,于是,整个宗法制度就成为以嫡长子传承为原则、以规定和调节兄弟间权利与义务关系为核心内容的一种制度了。正是在这个意义上,张载说:“夫所谓宗者,以己之旁系兄弟来宗己。”〔38〕

在整个宗族的“函数”对应关系中,直系世系相当于一个“常数”,而旁系世系则相当于一个“变数”。此变数的大小不仅将影响到整个宗族的规模和结构特征,而且还是常数之所以为常数的先决条件。因此在这个意义上,宗族的规模、结构特征、在现实生活中该宗族所能达到的实际规模,以及由此规模体现出来的分支、分房、分家特征,则在相当程度上取决于旁系世系的状况。其中对于宗族类型具有直接意义的,可能就是兄弟的数量,及其由兄弟婚后分别组成的独立家庭的数量。在传统宗族伦理的要旨中,旁系世系中第一或第二旁系的兄弟关系对宗族生存之道实居于至关重要的地位。

对小宗世系问题总结得非常完整的是清初的毛奇龄,他说:

宗为兄弟设,人皆知之。故郑注亦曰:“小宗者别子之长子,与其兄弟为宗。”而孔疏于“五世迁宗”之下,亦云小宗有四:“一是继祢,与亲兄弟为宗;二是继祖,与同堂兄弟为宗;三是继曾祖,与再从兄弟为宗;四是继高祖,与三从兄弟为宗。”夫惟各族各立宗,各从立族者起世。则一父之子,继祢者必亲兄弟宗之为一世;继祖者必同堂兄弟宗之为二世,可由是而推于尽,为五世迁宗之法。〔39〕

程瑶田也指出,宗法就是兄弟间的法则:“宗之道,兄道也”,是“以兄统弟而以弟事兄之道也”〔40〕。

上述学者关于这一问题的总结,对理解宗法特征和宗族的历史演变具有非常重要的价值,我们在讨论宗族与家庭结构关系时还会提到。

另外,我们也要注意,君王—诸侯和他们的继任者,是周代贵族宗法产生的必要条件,但这个系列本身并不属于宗法制度的范围,他们代表和传承的是社会公共职务和爵位。程瑶田指出:“天子、诸侯之称宗,非宗法之谓也。……若夫太戊之称中宗……武丁之称高宗……皆与宗法无与”〔41〕。与他们有世系关系的人们可以尊敬他们,服从他们,但是绝不能把他们当作自己的族人,他们之间的国王、诸侯与官僚、臣民的统治关系,从根本上说不是因世系关系而形成的,因此必然远强于凭藉世系理由的同族成员之间的相互约束关系。在这些社会等级间出现的“尊敬”和“服从”,完全取决于政治、经济、法律关系,而不是世系关系。

范文澜在《中国通史简编》第一编中说:

西周封建制度与宗法有密切的关系。周天子自称是上天的元子(长子),上天付给他土地和臣民,因此得行使所有权。天子算是天下的大宗,同姓众诸侯都尊奉他做大宗子。天子分土地臣民给诸侯或卿大夫。大侯国如鲁卫晋等国附近,封许多同姓小国,小国君尊奉大国君做宗子……一国里国君是大宗,分给同姓卿大夫采邑,采邑主尊奉国君为宗子。采邑里采邑主分小块土地给同姓庶民耕种,同姓庶民尊奉采邑主为宗子。〔42〕

杨宽在《古史新探》中的《试论西周春秋间的宗法制度和贵族组织》一章中认为:

按照宗法制度,周王自称天子,王位由嫡长子继承,称为天下的大宗,是同姓贵族的最高族长,又是天下政治上的共主,掌有统治天下的权力。天子的众子或者分封为诸侯,君位也由嫡长子继承,对天子为小宗,在本国为大宗,是国内同宗贵族的大族长,又是本国政治上的共主,掌有统治封国的权力。诸侯的众子或者分封为卿大夫,也由嫡长子继承,对诸侯为小宗,在本家为大宗,世袭官职,并掌有统治封邑的权力。卿大夫也还分出有“侧室”或“贰宗”。在各级贵族组织中,这些世袭的嫡长子,称为“宗子”或“宗主”,以贵族的族长身份,代表本族,掌握政权,成为各级政权的首长。〔43〕

郭沫若在《中国史稿》第二编中指出:

所谓宗法制度,就是用“大宗”和“小宗”的层层区别把奴隶主贵族联系起来。周王自称为“天子”,即上天的儿子,既是政治上的共主,又是天下的大宗。其王位由嫡长子继承,世代保持大宗的地位;嫡长子的兄弟们则受封为诸侯或卿大夫,对周王而言处于小宗的地位。诸侯在其封国内又为大宗,其君位也由嫡长子继承;嫡长子的兄弟们再分封为卿大夫,又为各封国的小宗,而卿大夫在其本宗族的各个分支中则又处于大宗的地位。……宗法制度和等级制度是互为表里的。由宗法制度规定的各个奴隶制大家族族长的地位,同时构成了王、公、卿、大夫的等级阶梯。〔44〕

吕振羽在《简明中国通史》中,李亚农在《中国的奴隶制与封建制》中也都认为,宗法制度是天子代代相传,每代天子都以嫡长子的身份继承父位,奉始祖为大宗,嫡长子的诸弟封为诸侯为小宗,每代诸侯也以嫡长子的身份继承父位,奉始祖为大宗,兄弟们成了卿大夫为小宗。所以诸侯对天子是小宗,在本国是大宗;卿大夫对诸侯为小宗,在本族为大宗。卿大夫以下,由士人到庶人,大宗、小宗的关系与此相同,等等。加上与异姓贵族间的婚姻关系,宗法制度就把整个社会关系串联了起来。

由于以上各位“元老级”学者在学界享有的崇隆地位,使得上引各家观点对中国古代通史及断代史教育造成极大的影响,至今仍在很大程度上被人们视为无须质疑的“常识”。然而,这些观点的母本,一为王国维的《殷周制度论》,一为吕思勉先生1920年代所著《中国宗族制度小史》。王氏见解已见前引,此不赘述;吕先生认为,“天子为天下之大宗,诸侯为天下之小宗”;“周公在鲁为大宗,在周为小宗。三桓在其族为大宗,在鲁为小宗”;“正姓所以表大宗,庶姓所以表小宗”〔45〕。根据前文的论述,这些说法无论在宗法理论上还是在实际生活中,显然都缺乏切实的根据。天子、诸侯、卿大夫是政治身份而非世系等级,大宗、小宗身份依据是否“继别”、“继祢”而定,与其他非世系因素一概无关。

以周代贵族宗法为代表的大宗、小宗制度,随着周代政治形态的演化而逐渐衰落了〔46〕。这里的关键因素是贵族宗族的没落,使得大宗失去了“百世不迁”所需的宗族背景和客观基础,因而越来越难以维持。《礼记·大传》中就提到过周代宗法制度所要调整的一项内容,是“有小宗而无大宗,有大宗而无小宗,有无宗亦莫之宗”。虽然《礼记》的作者为这些问题设计了很多解决的方案,但问题之所以会出现,本身已绝非偶然。它说明周代大小宗制度的危机,就发生在大宗、小宗的“有”“无”上,并且主要就表现在大宗系列可能发生的中断上。历史的发展已经证明,周代宗法制度形态转换的契机,正在于这一点。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。