6.4 词汇体系假说缺乏严密性

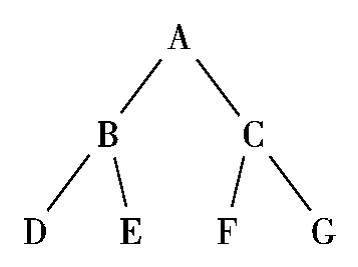

世界上的事物是错综复杂的,但是又有千丝万缕的联系,科学家必须从错综复杂的事物和现象中,用自己的观点和方法整理出头绪来。并从理论的高度加以阐述。科学的阐述必须有理有据,明晰严密,决不能自相矛盾。克鲁斯的词汇体系假说未能完全做到这一点。克鲁斯指出“体系”并不是指某一具体的词汇组织,而是若干词汇组织的概括和抽象。所以他声明,在“词汇组织”一章里,只讨论体系的一般形式特征。克鲁斯提出词汇组织“体系”有“分支”和“非分支”两种结构。如图6-19、图6-20所示:

图6-19

![]()

图6-20

分支和非分支两种体系,都必须具有支配关系。如A支配B和C,B和C支配D、E和F、G;P支配Q,Q支配R,如此类推。分支的结构,还必须存在差异关系以配合支配关系,即B异于C,D异于E,F异于G。这种支配关系的基本性质是,必须具有指向性,即是不对称的;另外,须呈链状,即原则上至少具有形成无限长的成分链条包容力。克鲁斯的假说是有依据的,支配关系所形成的就是高低不同的层次,而不同的层次正是任何体系所必备的条件之一。分支结构既然有分支,两支之间当然应该互有差异,不然就只是一个概括的东西包含着和它同样而只不过具体些的两个东西。

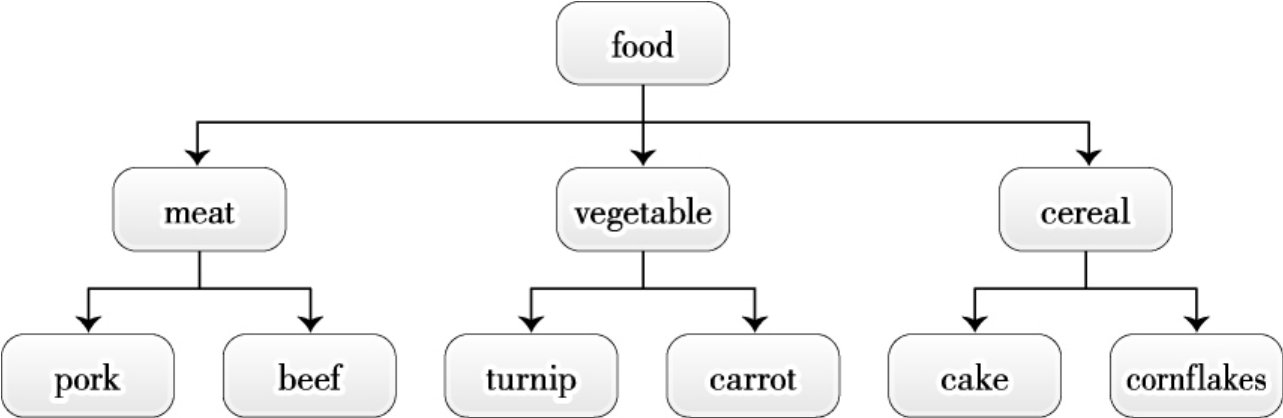

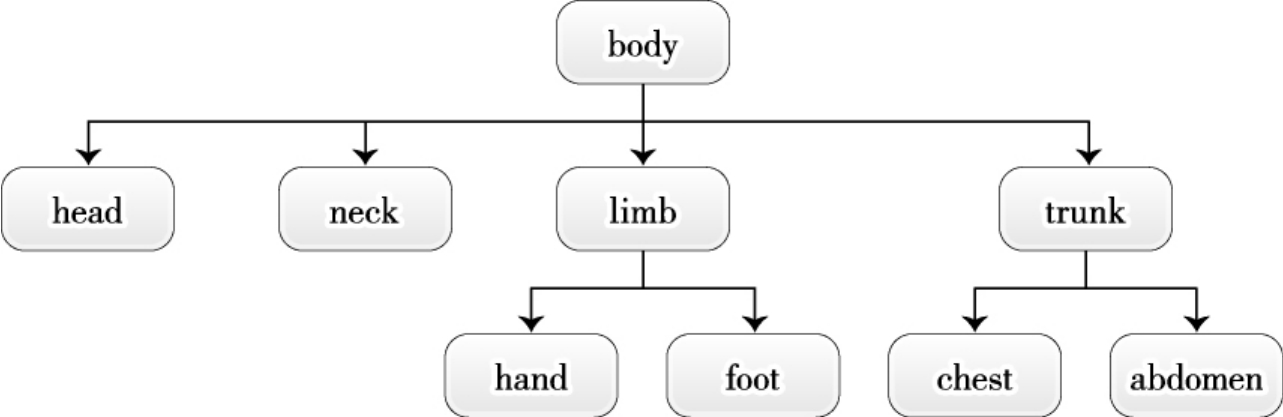

克鲁斯的词汇组织体系假说有理由,有一定的依据,但不完善。首先,它须在形式上作一些修补。如图6-21、图6-22所示。

图6-21

图6-22

图6-21表明分支结构并非像克鲁斯图解表明的那样,都是两分的,可能是三分或四分或更多。分支的层次上也不一定仅出现两个差异项。还有的分支层次不见得其中每个分项都可以再产生一个分支层次,如图6-22所示:head(头部),neck(颈部),limb(四肢)和trunk(躯体)共同分割body(人体),形成互有差异的分项。limb可分为head和foot,trunk可分为chest和abdomen。但是,head和neck就不能再分出不同项。

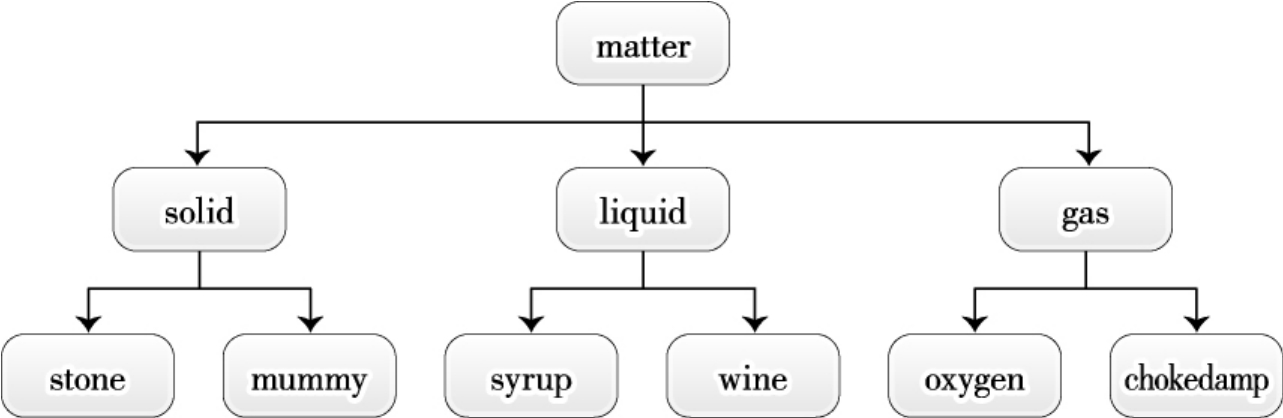

图6-23

其次,词汇体系在内容上也有值得商榷的地方。按照克鲁斯的观点,分支体系组织包括两类,种属的和部分的—整体的词汇集。英语中有些词在意义、性质、特征、类别等方面下属于另一个表示较大范围的词,如baby,child,man,woman都包含在human being之内,rose,tulip,peach blossom,carnation都包括在flower之内,这些词就叫做下义词,一组下义词统称共下义词(cohyponyms),human being和flower则叫做上义词。baby,rose等特指词项与human being,flower等泛指词项之间的关系叫做下义关系,体现了逻辑学中的“包含关系”,因为这是一个词的意义包含在另一个词的意义之下,flower的外延包含了rose、tulip、peach blossom等,而rose、tulip、peach blossom等的内涵都包含了flower的内涵。克鲁斯混淆了逻辑义与词语义,这种上下关系,纯粹是一种逻辑上的种属概念间的关联,并非语言系统内部词语单位间语义关系的表现。上位与下位,种与属,恰似逻辑学术语与观念。语言同抽象思维尽管关系密切,但毕竟是不同的事物现象。作为语言内容单位的词语意义与作为思维材料单位的概念,尽管彼此相应因,前者一般体现出后者,后者一般是前者的根本,两者仍是分属不同的范畴,各有自己的内涵、范围和特征。把词语意义和概念混为一谈,把概念与概念之间的关系看作词语意义之间或词语单位关联结构上的关系,是不恰当的。如上图6-23所示。stone(石头)与mummy(木乃伊)之间;syrup(糖浆)与wine(酒)之间;oxygen(氧气)与chokedamp(碳酸气)之间有什么联系?它们之间有语义联系吗?有学者认为毫无语义关系可言。能够使相应词语单位发生结构关联上的意义关系,只是意义彼此对立,制约,对比或因应。至于概念之间的上下位或种属关联以及矛盾、同一、平行等等,就纯粹是逻辑上的概念关系,不能误以为是语义关系,更不能看作词语单位形成结构关联的意义关系。

现代汉语词汇中也确实存在这种与分支结构组织截然不同的体系组织。例如:

A.公里/千米—公尺/米—分米—公分/厘米—毫米

B.国务院—部—司/局—处—科—股

C.党中央—省(市)委—地(市)委—县(市委)—乡/镇委—村委

D.总司令—兵团司令员—军长—师长—旅长—团长—连长—排长—班长

以上四例中,每个处于左方的词语单位都“支配”其右方的词语单位,形成分层次的链条状态。A和B都形成词汇中的级次组,而C和D是准次级组。次级组与准次级组都典型地具有长度的无限性,就很难说是一个固定的结构组织整体。

汉语词汇中还存在另一类非分支结构体系的组织,这就是挨连组。例如:

E.春—夏—秋—冬

F.鼠—牛—虎—兔—龙—蛇—马—羊—猴—鸡—狗—猪

G.宫—商—角—徵—羽

H.夏—商—周—秦—汉—魏晋—南北朝—隋—唐—五代—宋—元—明—清

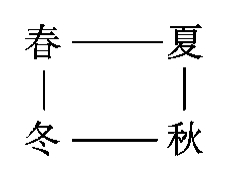

这里每个处于左边的单位不仅在意义上总是领先于其右边的单位,而且后者必须紧跟着挨连于自己。这种关系也可以认为是一种支配。所形成的顺次而下的体系,也是非分支的多层次链条状。不过这链条所包含的成分项也不是无限的。另外,其中多数尾项又要求或可以使首项衔接于其后,形成一个回环的单项链条。如上面举的E例,实际的形式如图6-24所示:

图6-24

只不过一般以“春”开首而已。同样F例表属相词,在末项“猪”之后又可挨连上“鼠”;G例“羽”之后未尝不可接上“宫”,只是这第二个“宫”比前面一个“宫”高八度音而已。这种循环性的分支体系,是封闭性的,不可延伸其链条。只有少数挨连组,末项与首项不能衔接相遇,不取封闭的形式,不过其包容的衔接项仍然有一定长度,链条并不能延伸。如从“夏”到“商”到“周”……直到“清”,从“初一”到“初二”……直到“初十”。

克鲁斯在其专著的第八章“非分支体系”也谈到回环的现象,他再细分为循环的——如光谱颜色词,螺旋形的——如表示四季的词。这就与他在第五章里所谓非分支体系具有形成链条无限长的包容力的说法相矛盾。

还有学者怀疑克鲁斯的分支体系组织假说,即种属的和部分的—整体的词语集结。词语间的所谓种属关系,就是新近西方语义学著作一般谈论的上位词、下位词。上下位词之间存在着所谓“下义关系”,或译成“属义关系”。上下位关系是一种逻辑关联,而并非语言内词语意义关系表述。上位与下位,种与属,恰是逻辑学的术语、观念。语言与抽象思维尽管密切相关,但毕竟是不同的事物现象。作为语言内容单位的词语意义,与作为思维材料单位的概念,尽管彼此相因应,前者一般体现出后者,后者一般是前者的根本,两者仍是分属不同的范畴,各有自己的内涵、范围和特性。把词语意义和概念混为一谈,把概念与概念之间的关系看作词语意义之间或词语单位关联结构上的关系,是不大妥当的。能够使相应词语单位发生结构关联的意义关系,只是意义彼此对立、制约、对比或因应。至于概念之间的上下位或关系,不能误以为语义关系,更不能看作是词语单位形成结构关联的意义关系,它们是纯逻辑上的概念关系。概念并非语言建筑材料单位的内容,概念之间的关联只是词语意义关系本身之外的东西。概念的逻辑关系不过凭靠语言形式——词语或自由词组来表达罢了,因而以很宽泛的角度来概括和抽象,可以得出逻辑既与客观事物,也同语言、言语“同构”的说法;但是若据此而以为概念间的逻辑关系就是或相同于词语意义间的关系,逻辑结构即为语义结构或词语关联所形成的结构,那却是莫大的误解,这会导致以逻辑结构的分析取代语言结构组织的发掘,抹杀词汇的语言特点及民族特点,而使词汇组织现象交织扭曲为逻辑现象。当然,有的词汇组织,例如,反义组以及同义组,内部或之间的意义关系不是必须建立在某种概念的逻辑关系基础上,就是与概念间的某种关联情况息息相关。但是即使这样的词汇组织,也正好表明词语意义关系与概念关系并非一回事。反义关系的构成须具备语言的和非语言的多种条件,概念的矛盾关系或反对关系只是这些条件之一。同义关系以其大同之中有种种细微差异的复杂内涵和语文的各种特性,包括民族特点,也根本不等于概念的同一关系。

至于上位词与下位词之间,存在着明显的上下位概念的逻辑种属关系;上位词与下位词的关联并不必然同意义关系相因应,甚至很难牵涉到词语间的意义关联上去。如“奖旗”的上位词可以是“织物”,“结婚”的上位词语可以是“行为”或“人际关系”。要是从词语意义而非概念的角度来看,说“奖旗”和“织物”之间,“结婚”和“行为”或“人际关系”之间有什么组织,不应是分支体系组织所包括的类别。关于上位词和下位词形成不了词汇的一种有内部意义关系组织。

克鲁斯所提出的“部分—整体”组织,能否包括在分支体系之间,特别是能否算词汇中的组织也有学者认为颇有问题。

“部分—整体”其实由客观事物普遍存在的一种关系现象所决定。许多事物都是有若干组成部分的。组成部分与事物整体关系,反映到人们意识中,就是由不同概念间体现出来的包容关系。毫无疑问,包容关系纯属逻辑性质。代表事物部分的词语单位和代表事物整体的词语单位,相互间却不见得必有什么意义关系,而且可以意义上毫不相干。例如,孔儿是“花盆”所指事物的一个组成部分,但是“孔儿”这个词和“花盆”能有什么意义关系?类似如此,在“嘴”和“人”之间,“开关”与“风扇”之间,“玻璃管”和“石英红外线取暖器”之间,等等诸如此类,要确定出什么语言学词语组织上的意义关系来,实在无异于捕风捉影。所有这些成对的词语,只是可以在认识上产生“部分—整体”的或“包容”的逻辑关系罢了。

假若一个词语单位所指的事物,其整体恰由清楚划分开的若干部分组成,而每个部分又都有一个确定的词语单位来指称,那么这时所有表示部分的单位和表示整体的单位所形成的,是分割对象组的两个层次,也并非“部分—整体”的体系。对于分割对象组来说,重要的是指称各部分词语彼此之间存在互相制约的意义关系。

如果分支结构体系是主观设想的而非从词汇客观实际抽象得出的模式,然后又根据它来论断词汇中的结构组织,认定凡有这类分支支配层次模式的现象即为词汇的结构组织形态,那不是实事求是的做法,在方法上不能认为合理,而且必然会得出不正确的结论。比如说过去有学者可能就是从分支层级的类似观念出发,认为同一词类的词在分布法和转换法的检验下,依其能与何种语法类别,何种语法变形的词相搭配及搭配方式的异同,可以逐层地分类,分到语法功能完全一致的词是组成最低层的类别,从而词汇既可以分布和结构转换的公式作为不同层次类别的标记,表明其逐层孳生的树枝状层级结构。这样得出的实际上只是词的语法层次系统,绝不是作为语言建筑材料的词汇本身的结构体系。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。