1890年可以说是梁启超一生事业和学术的转折点,这一年他在朋友陈千秋[7]的介绍下结识了康有为。此时的康有为虽然还不是举人,但学识、思想、政治见解上都要远远高于梁启超,加上1888年入京科考时一篇洋洋洒洒的《上皇帝书》更是让他在民间拥有较高的威望。这一年,梁启超退出学海堂拜康有为为师。后来,梁启超回忆这段往事时说,康有为以“大海潮音,作师子吼”(佛教用来形容佛祖说法时的词语),当头棒喝之后,使他一时不知所措,以前所学的不过是应付科举考试的敲门砖而已,根本不是什么学问。梁启超师从康有为,不仅是他从政生涯的开始,而且也是他进入学问殿堂的起点,他曾说过:“启超之学,实无一字不出于南海。”[8]1893年康有为设万木草堂,这段日子是梁启超最快乐的时光,他在《南海先生七十寿言》中有这样的描述:“先生每逾午,则升坐讲古今学术源流,每讲辄历二三小时,讲者忘倦,听者亦忘倦。每听一度,则各各欢喜踊跃,自以为有所创获,退省则醰醰然有味,历久而弥永也。”康有为的学识让众翩翩少年折服,万木草堂的生活更是妙趣横生。“每月夜,吾侪则从游焉,粤秀山之麓,吾侪舞雩也,与先生或相期或不相期。然而春秋佳日,三五之夕,学海棠、菊坡精舍、红棉草堂、镇海楼一带,其无万木草堂师弟踪迹者盖寡。每游,率以论文始,既乃杂遝泛滥于宇宙万有、芒乎沕乎,不知所终极。先生在,则拱默以听,不在,则主客论难锋起,声往往振林木,或联臂高歌,惊树中栖鸦拍拍起。噫嘻!学于万木,盖无日不乐,而此乐最殊胜矣。”[9]这样诗情画意的学习环境和研究时政、指天画地的学风,使梁启超醉心其中,内心深处充满了跳动着的思想活力。

梁启超一生之中最重大的政治事件就是那次轰轰烈烈的戊戌变法运动了。早在万木草堂学习时,康有为著的《公理通》《大同学》《新学伪经考》《孔子改制考》,梁启超都有所参与。有学者说启动梁启超思想的钥匙有两把:一是客观现实,二是康有为的学术观点。在此基础上,如果还有第三把,那么则是梁启超乐于实践的精神。万木草堂学习期间,梁启超就已经成为康有为的左膀右臂,不仅为康有为的众多著述分纂、校勘,还曾多次到佛山东莞等地讲学,所讲内容都是在当时被看成是“奇思怪论“的康有为的学术观点和政治主张,一大批青年人深受他的影响。据东莞《张篁溪日记》记述:“梁先生于光绪十九年癸巳冬到吾乡讲学,城内墩头街周氏宗祠内,时余才十七岁,从之游。先生命治公羊学,每发大同义理,余思想为之一变,始知所谓世界公理,国家思想。”[10]时年梁启超21岁。1894年3月,梁启超第三次到达北京,为第二年的会试做准备。临行之前,康有为一再嘱咐如遇国家大事,一定要写信告诉他,而此时的大事就是甲午中日之战一触即发。梁启超带着妻女在北京走访亲友期间,他亲眼看到战火给中国和百姓带来的混乱,这与慈禧为了祝贺自己的六十大寿大兴土木形成强烈对比,他满怀着悲愤之情作诗书愤:“怅饮且浩歌,血泪思盈臆。哀哉衣冠俦,涂炭将何极。道丧廉耻沦,学敝聪明塞。竖子安足道,贤士困缚轭。海上一尘飞,万马齐惕息。江山似旧时,风月惨无色。帝阍呼不闻,高谈复何益。”[11]这是梁启超抨击时政、呼唤明政的开端。1895年4月,《马关条约》签订的消息传到北京,丧权辱国的条款使经历过两次鸦片战争、中法战争的中国人再次愤怒,正在北京参加会试的梁启超、康有为联合各省考生发动了震惊朝野的公车上书。对于历史上的这次上书,世人皆知康有为是领导者,却少有人知道梁启超才是真正的实施者。康有为在自编年谱中记述了事情的经过:“3月21日电到北京,吾先知消息,即令卓如鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之,于28日粤楚同递,粤士80余人,楚则全省。与卓如分托朝士鼓动,各直省莫不发愤,连日并递章都察院,衣冠塞途,围其长官之车,台湾举人,垂泪而请命,莫不哀之。”[12]梁启超也有这样的记述:“乙未二三月间,和议将定。时适会试之年,各省举人集于北京者以万数千计。康有为创议上书拒之,梁启超乃日夜奔走号如,连署上书论国事。”[13]《任公先生大事记》中也提到:“乙未公车上书,请变法维新。倡之者康南海,而先生奔走之力为多。”[14]这些记载皆可说明,当时是梁启超带着康有为所写《上清帝第二书》(《上清帝第二书》是相对于1888年《上清帝书》而言)奔走于举人之间,共联合了15省603名举人。[15]可见,公车上书,梁启超才是幕后真正的实行者。此时的梁启超已经开始把自己的忧国忧民意识付诸于实践了。

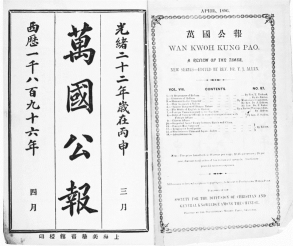

万国公报

这次公车上书可以看做是梁启超将维新思想付诸于实践的开端,也是他步入政治舞台的开始。遗憾的是,这次上书并没有直达皇帝手中。公车上书的失败使梁启超彻夜难眠,他得出结论:失败的原因是缺少一个有维新思想的团体!继而康梁的打算是先办报“通其耳目”,再开会以“合群”,最后达到“开风气开知识”的目的。1895年8月17日,作为组建团体的舆论武器——万国公报(后改名《中外纪闻》)在北京创刊。这是梁启超办的第一份维新报纸,逢双日发刊,除了转载广学会和其他学会报刊以外,最主要的是每期有“论说”一篇,也就是专门宣传维新变法的小论文,这些文章大多出自梁启超和麦孟华之手。两个月后,这份报纸收到了显著的效果,每日竟然能发出去三千张左右,使京城大大小小的官员增长了见识、了解了维新。经过三个月的舆论准备,康梁开始着手组建学会,1895年11月初,维新派的第一个组织——强学会在北京后孙公园正式成立,尽管得到了光绪的默许和帝师翁同龢的支持,但这个学会仅存在了四个月后,便被清廷以贩卖西学、私刊报纸、破坏社会安定为理由查禁解散。

北京强学会旧址

强学会被查禁后,康有为、黄遵宪、汪康年等人转战上海办报,即《时务报》,在黄遵宪多次致信邀请后,在北京收拾强学会残局的梁启超到了上海,从此成为《时务报》的主笔。变法、改科举、兴西学、开民智、育人才、兴民权等救亡图存的主张,是此时梁启超所有文章的基本思想。他说:“砚国之强弱,在于其通塞而已。血脉不通则病;学术不通则陋;道路不通,故秦越之视肥脊,漠不相关;言语不通,故闽粤之与中原,邈若异域。惟国亦然。上下不通,故无宣德达情之效,而舞文之吏,因缘为奸;内外不通,故无知己知彼之能,而守旧之儒,乃鼓其舌,中国受侮数十年,坐此焉耳。……去塞求通,阙道非一,而报馆其导端也。”[16]他把《时务报》当作沟通君与民、国内与国外的一个桥梁,开启民智的一个渠道,身先士卒地用清新的文笔、犀利的语言抨击时政、反映民生、倡导变法,力求用文章“去塞求通”。据统计,《时务报》一共出六十九册,前五十五册中梁启超一共发表长短文章60篇。1896年,连载于《时务报》第1册的《变法通议》使梁启超名扬全中国。在《变法通议》中,梁启超指出:“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也。大地既通,万国蒸蒸,日趋于上,大势相迫,非可阏制。变亦变,不变亦变;变而变者,变之权操诸己,可以保国,可以保种,可以保教。不变而变者,变之权让诸人,束缚之,驰骤之,呜呼,则非吾之所敢言矣!”[17]梁启超汪洋恣肆的文字风格,在《变法通议》中一览无遗,《时务报》发行之后,立即在国内引起了强烈的反响,几个月时间就发行了万余份,洋务派首领张之洞在读过几期《时务报》之后,亲笔致信梁启超对其大为夸赞,并随信捐助五百银元,此时的梁启超是二十四岁,风华正茂。当时南方有三大报刊:上海的《时务报》、澳门的《知新报》和湖南的《湘学报》,梁启超除给《时务报》担任主笔外,另外两份报刊从创办到编撰,他也有所参与,他的文字通俗易懂,见解新颖,极富感染力,所以梁启超在当时的舆论界影响极大,“戊戌前,南海已蜚声海外,实任公文章之力也”。[18]

1898年6月11日,对于光绪皇帝和所有的维新派成员来说,都是令人振奋的一天。鉴于甲午以来外患压迫的严重和国人变法维新情绪的热烈,光绪皇帝以颁布《明定国是诏》为发端宣布大清王朝正式开始维新变法。维新变法期间,光绪皇帝一共发出一百多道变法诏书,内容涉及政治、军事、经济、文教等方方面面。事实上,我们现在能看到的很多当时的政令都源自梁启超的政治主张,他在《变法通议》和演讲中都曾多次提及。新政期间,很多维新派大臣的上书都是由他代写,光绪的很多新政奏折回复也是由他代笔。他是这次变法中最为活跃的宣传家,为提倡和普及西学不遗余力,他曾自豪地说:“新政来源,真可谓尽出我辈。”7月3日,梁启超得到光绪皇帝召见,平民身份的梁启超对此倍感荣幸:“谨案国朝成例四品以上乃能召见,召见小臣自咸丰后四十余年未有之异数也。启超以布衣召见,尤为本朝数百年所未见,皇上之求才若渴,不拘成格如此”,[19]与梁启超被诏见同一天,御史黄均隆上奏折参劾黄遵宪、谭嗣同及梁启超,但光绪皇帝并未理会,梁启超再次感慨于光绪皇帝变法的坚定不移和用人的不拘一格。尽管如此,这次诏见双方似乎谈得并不十分投机,当天梁启超仅仅被授予了六品顶戴。按清朝惯例,举人被召见,皆被赐入翰林,最差也会授内阁中书的职务,以梁启超当时的名声,仅赐六品官职的确有些出人意外。至于原因不得而知,王照[20]分析梁启超未得重用的原因是“梁氏不习京语,召对时口音差池,彼此不以达意”,[21]也就是说梁启超说广东话,光绪皇帝说北京话,两个人谈话时出现障碍,互相听不懂,惹得光绪皇帝心中不快,梁启超的仕途就此作罢。但这丝毫没有影响到梁启超的政治热情,他把国家的前途看得比一官半职重要得多,有了合法的政治身份以后,梁启超马上着手办理译书局事务,先后起草中国第一个大学章程——《京师大学堂章程》,拟定译书局章程十条,上书请求朝廷拨经费、开设编译学堂,都得到了光绪的批准。

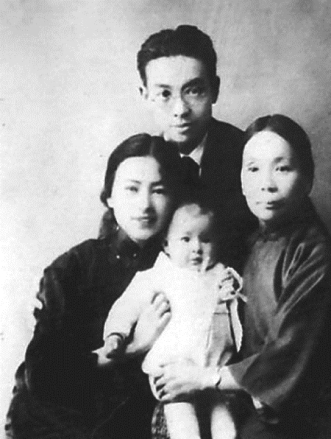

梁启超发妻李蕙仙(右一)和梁思成一家

任何一次深刻的社会变革总会触及到一部分人的既得利益,而这部分人恰恰手中掌握着国家政权,各种新政条款的颁布,已经引起了守旧派的极端不满。就在所有的维新派成员都憧憬着一个向西方学习、自立自强的新政体时,1898年9月21日,风云突变,慈禧太后突然从颐和园连夜返回紫禁城,发动了史上著名的“戊戌政变”,光绪帝被囚禁瀛台,谭嗣同、刘光第、林旭、杨深秀、康广仁、杨锐六人被杀害在菜市口,参与和同情变法的官员悉数受到惩处,所有新政措施除了京师大学堂得以保留之外全部被废除。梁启超在日本驻华代理公使林权助的帮助下辗转从天津逃到了日本(康有为已于9月20日逃往日本),这一年梁启超25岁,在去日本的船上,他怀着异常沉重的心情写下了著名长诗的《去国行》:

“呜呼济艰乏才兮,儒冠容容。

佞头不斩兮,侠剑无功。

君恩友仇两未报,死于贼手毋乃非英雄。

割慈忍泪出国门,掉头不顾吾其东。

东方古称君子国,种族文教咸我同。

尔来封狼逐逐磨齿瞰西北,唇齿患难尤相通。

大陆山河若破碎,巢覆完卵难为功。

我来欲作秦廷七日哭,大邦犹幸非宋聋。

却读东史说东故,卅年前事将毋同。

城狐社鼠积威福,王室蠢蠢如赘癕。

浮云蔽日不可扫,坐令蝼蚁食应龙。

可怜志士死社稷,前仆后起形影从。

一夫敢射百决拾,水户萨长之间流血成川红。

尔来明治新政耀大地,驾欧凌美气葱茏。

旁人闻歌岂闻哭,此乃百千志士头颅血泪回苍穹。

吁嗟乎!男儿三十无奇功,誓把区区七尺还天公。

不幸则为僧月照,幸则为南洲翁。

不然高山蒲生象山松荫之间占一席,守此松筠涉严冬,坐待春回终当有东风。

吁嗟乎!古人往矣不可见,山高水深闻古踪。

潇潇风雨满天地,飘然一身如转蓬,披发长啸览太空。

前路蓬山一万重,掉头不顾吾其东。”[22]

从此,25岁的梁启超开始了他十四年的海外流亡生涯。

初到日本的几年,也就是1898年到1906年,梁启超潜心学习日文,大量阅读西书,思想为之一变,因此这几年也是梁启超学术上取得重大成就的时期,他开创了《清议报》(1898年12月)、《新民丛报》(1902年2月)、《新小说》(《新中国未来记》发表于此)等刊物,在20世纪初期中国民众的心目中,梁启超成为中国舆论界的骄子,他的言论影响了一大批青年人。当时著名的诗人黄遵宪在给梁启超的信中提到:“《清议报》胜《时务报》远矣,今之《新民丛报》又胜《清议报》百倍矣。惊心动魄,一字千金,人人笔下所无,却为人人意中所有,虽铁石人亦应感动,从古至今文字之力之大,无过于此者矣。罗浮山洞中一猴,一出而逞妖作怪,东游而后,又变为《西游记》这孙行者,七十二变,愈出愈奇。吾辈猪八戒,安所容置喙乎,惟有合掌膜拜而已。”[23]

【注释】

[1]丁文江,赵丰田:《梁启超年谱长编》,上海:上海人民出版社,1983年,第3页。

[2]同上,第7页。

[3]梁启超:《哀启》,《饮冰室合集》专集之三十三,北京:中华书局,1989年,第127页。

[4]梁启超:《我之为童子时》,《饮冰室合集》文集之十一,北京:中华书局,1989年,第20页。

[5]丁文江,赵丰田:《梁启超年谱长编》,上海:上海人民出版社,1983年,第22页。

[6]梁启超:《三十自述》,《饮冰室合集》文集之十一,北京:中华书局,1989年,第16页。

[7]陈千秋(1869—1895),字通甫、礼吉,号随生,广东南海人。1891年师从康有为,就读于万木草堂,任学长,为长兴里十大学子之一。他谙历朝掌故,精考据典章之学,曾协助康编撰《新学伪经考》《大同书》,1895年因协助康有为办理西樵乡同人团练局操劳过度而病故。

[8]丁文江,赵丰田:《梁启超年谱长编》,上海:上海人民出版社,1983年,第100页。

[9]丁文江,赵丰田:《梁启超年谱长编》,上海:上海人民出版社,1983年,第26页。

[10]同上,第30页。

[11]梁启超:《与穗卿足下书》,引自丁文江、赵丰田:《梁启超年谱长编》,上海:上海人民出版社,1983年,第32页。

[12]康有为:《康南海自编年谱》,引自中国社会科学院:《近代史资料丛刊:戊戌变法》,第4册,第130页。

[13]梁启超:《戊戌政变记》,《饮冰室合集》专集之一,北京:中华书局,1989年,第113页。

[14]丁文江,赵丰田:《梁启超年谱长编》,上海:上海人民出版社,1983年,第37页。

[15]公车上书总人数为603人:吉林1人,直隶37人,江苏47人,安徽8人,山西65人,甘肃61人,福建8人,江西2人,湖北4人,湖南4人,四川71人,广东86人,广西99人,云南15人,贵州95人,作者查自中国社会科学院.近代史资料丛刊:公车上书记中国社会科学院.上海:上海石印书局石印本,丛刊,光绪乙未.295—333.

[16]梁启超:《论报馆有益于国事》,《饮冰室合集》文集之一,北京:中华书局,1989年,第100页。

[17]梁启超:《变法通议》,《饮冰室合集》文集之一,北京:中华书局,1989年,第8页。

[18]王照:《复江翊云兼谢丁文江书》,引自中国社会科学院:《近代史资料丛刊:戊戌变法》第二册,第573页。

[19]梁启超:《戊戌政变记》,《饮冰室合集》专集之一,北京:中华书局,1989年,第23页。

[20]王照:字小航,号芦中穷士,又号水东,近代拼音文字提倡者、“官话字母”方案的制订人。曾中举人、进士,任礼部主事。光绪维新变法失败后逃亡日本。回国后,制订了一种汉字拼音方案,名为“官话合声字母”,这是我国第一套汉字笔画式的拼音文字方案。

[21]中国社会科学院:《中国近代史资料丛刊:戊戌变法》第二册,第573页。

[22]梁启超:《去国行》,《饮冰室合集》文集之四十五(下),北京:中华书局,1989年,第2页。

[23]丁文江,赵丰田:《梁启超年谱长编》,上海:上海人民出版社,1983年,第274页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。