三 奇偶急徐:文人日记里的鲜活苏州

蔡夷白,1904年生于东台栟茶(今如东县栟茶镇),于上海法政大学毕业后即寓居沪上。三十年代起,蔡夷白开始为《紫罗兰》、《万象》等杂志及沪上小报撰写小说、杂文;解放前移居苏州,先后被邀为《海报》、《铁报》、《大报》、《亦报》特约写稿人[54]。

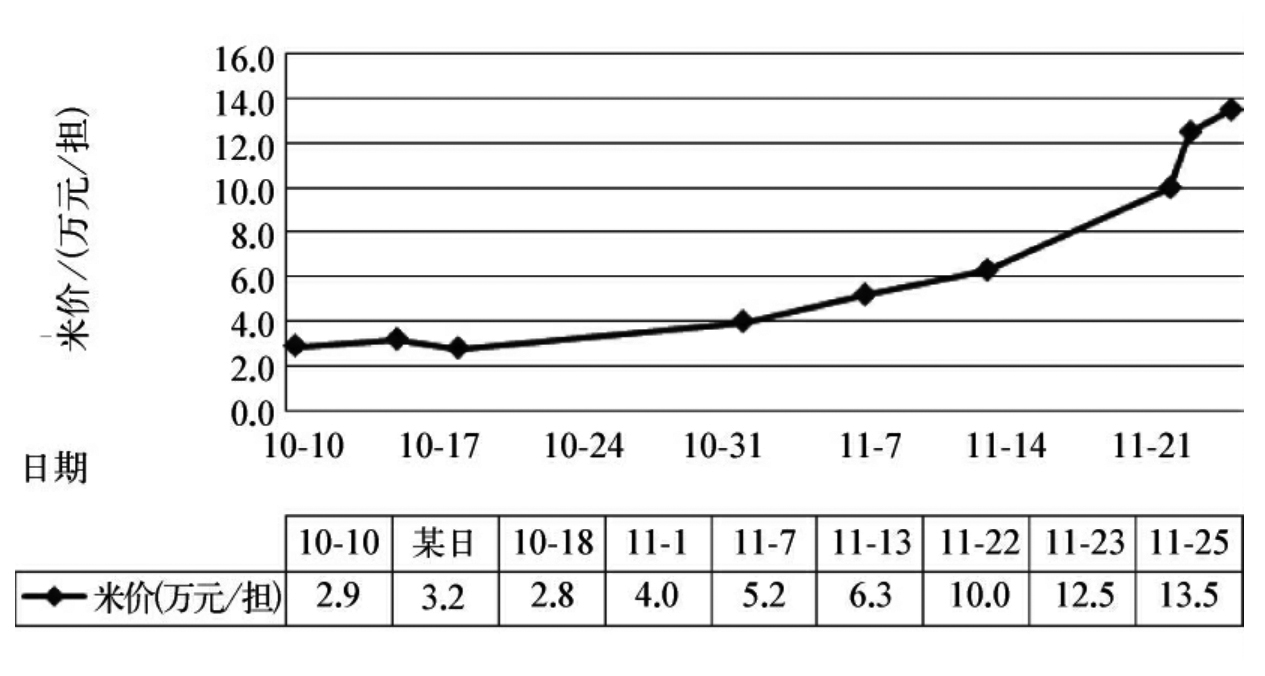

笔者所接触的《心太平斋日记》仅有1949年10月至12月三个月的文字,篇幅虽小,却弥足珍贵——日记记录时间恰好跨越上文所提及的苏州第三次大规模的物价波动期(10月10日至11月)。蔡先生在描述家庭生活日常起居的同时,花费诸多笔墨记录当时苏州的物价变动,正如蔡先生自己所说,“近来我很记了不少的日常生活的数字,好似一本账簿了。但我以为有意义的,因为将来读了,如这些物价足以作参考的,我们现在不是有时觉得记不起某个时期什么东西什么价钱很苦闷吗?”[55]现在看来,在经三次涨风冲击,苏州市区以粮食、棉花、棉布、食糖、食盐等14项主要日用商品价格计算,1949年5月初到12月末,涨幅达27倍之多——的确,“有心人不惮其烦的记录,自有价值[56]”。

文人日记里的苏州金融,刺目而鲜活。

1)支出

(1)米价

“粒米一百元,寸步十五万,呜呼蒋介石,哪得不完蛋。”这是苏州解放前夕百姓的传唱。1949年4月27日,苏州解放。是日下午,苏州市军管会代表宣布:人民币400元,暂作袁头银元一枚;食品每(市)斤价格,鲜肉为66元,菜为3.5元,盐为4元,食油为100元[57]。随后发生的几次物价波动中,米价始终处于核心位置。5月,苏州的中白粳米每市石为老人民币4 900元;6月为1.6万元[58];7月1日为1.8万元,19日为4.8万元[59];8月米价有所回落,为3.68万元[60]。

第三次大规模物价变动之初,苏州的米价为2.9万元(10月10日)。之后米价飞涨,现摘录《心太平斋日记》诸相关片段如下,以兹说明:

“前数日米价上涨,今又回跌,好米曾到三万二千,现又仅二万八了,秈米亦只二万二千元。(10月18日星期二昙而晴)”[61]

“连日物价上涨,米已达四万元一石,香烟如大百万金每包二百八九十元了。(11月1日星期二云而阴)”[62]

“米价又上涨,每担五万二千元。菜油每斤一千七百元,较昨又贵三百元了。连日物价上涨,为之不安。(11月7日星期一雨)”[63]

“今日米价又涨,闻已六万三矣。(11月13日星期日雨)”[64]

“今日米价大涨,米店又以无米回顾客了。有人记得,去年今日正金圆券作怪之时,亦街上无米之秋也。不料一年下来,又见此局面。米店不肯多售,人约五升,次劣者价亦须千元一升,即十万元一担也。(11月22日星期二上午晴,下午微雨)”[65]

“今日各店仍无米出售,阊门外一二米摊,询价须十二万五千元一担。(11月23日星期三昙而晴,时有雨意)”[66]

“米晨十二万,下午十三万五千。(11月25日星期五晴)”[67]

根据蔡夷白先生的日记,笔者大致勾画了米价浮动图表(苏州市1949年10月10日至11月的米价)。可以发现,1949年10月10日第三次大规模物价波动之初,米价上涨的速度尚可,甚至在10月中旬还有短时间的回落。进入11月之后,物价一路上涨,蔡夷白先生在11月7日的日记中慨叹,“十一年来小民计经过伪法币民二十七年之开始贬值,继以伪储备券之贬值,又继以胜利后,伪法币与金圆券之先后崩溃,此次人民币如再不断贬值,则已五度矣。任何事总没有物价之不断上涨叫人难过。”[68]言语之中,忆及十一年来不同币种的数度贬值,掩不住的哀伤难过。11月下旬开始,米价上涨之遽已非一般百姓所能承受,近飙升之态势。甚至在11月23日,纵然“苏湖熟,天下足”名称在外的苏州,也不得不面对市中无粮的窘迫和局促。

苏州市1949年10月10日至11月的米价

12月之后,米价开始回落。蔡夷白先生12月5日的日记中有如下记载:“物价有贵有平,亦有特贱者。客饭须二千七百元贵也,菜油由三千馀跌至二千四一斤平也。国货公司有双人写字台售价十二万元约合米一担二斗,战前如以八九元决买不到也。”[69]一担约相当于一石,由此可知当时的米价应是10万元左右一石。据相关资料记录,战前一张双人写字台的价格大约值4担米,而12月初仅“合米一担二斗”——相对于其他物价的“平贱”,米价之贵,可见一斑。

(2)糕点小吃

苏州百姓的日常饮食中,糕点小吃始终是浓墨重彩的一笔。苏州人非常注重食物的时令,糕点也不例外:农历正月猪油年糕、酒酿饼;二月油煎年糕、雪饼;三月清明节青团子;四月初八乌米糕,四月十四神仙糕;五月粽子;六月谢灶团和糍团;七月十五豇豆糕;八月十五各式月饼;九月初九重阳糕;十月番瓜团子;十一月冬至团;腊月二十四粉糖年糕……除此之外,苏州老年人做寿要吃寿团、寿糕;婚宴喜庆,要备枣泥拉糕、八宝莲子羹或山楂甜糕;婴儿出生或初次剃头要送云片糕,满月和周岁生日有剃头团子和周岁团子,入学有扁团子;新屋上梁和乔迁之喜有定胜糕……糕点小吃无孔不入,几乎渗透苏州人生活的方方面面,成为苏州人生活中不可忽略的文化“符号”。蔡夷白先生虽不是苏州人,盖因其入乡随俗,日记中有关家庭日常支出的记录中,竟也不乏糕点小吃的身影。

1949年的10月6日,是是年的中秋佳节。“今天已是阴历八月十四日了,明天就是中秋。在我家里看不出一些中秋的意味,记小时到了这两天,月饼早吃得不要吃了。……妻每日入菜市买菜,深以为苦,今天仅托曹履平(亲戚,住隔壁)带青菜数棵,猫鱼少许。……托曹履平[70]赴观前之便购月饼四枚,初想买八只,但曾嘱以千元左右为限,结果四只计价一千一百二十元。曹又另送广式月饼二只。……观前稻香村本想再买枣泥月饼,但多了又贵,买两只则看那些伙计很忙,太少我说不出口,后来因妻要买粽子糖,就买了三百元,月饼就作罢了。(10月5日星期三天气仍阴晦)”[71]蔡家的生活并不宽裕,当日仅托邻居买了“青菜数棵,猫鱼少许”,但仍买了月饼等小食。奈何月饼价贵,算下来近300元一只,而蔡家七口人的千元“月饼预算”显然负担不起计划内的“八只月饼”,所买月饼加上亲戚赠予的也不过六只。蔡夷白路过观前街稻香村的时候,本想另卖苏州当地著名的枣泥月饼,但后来一方面因为“太少说不出口”,另一方面“妻要买粽子糖,就买了三百元”,早已超支,只能“望饼兴叹”了。

除了节庆时的“牙祭”难以爽快,日常生活时的小点也不时地让蔡夷白发愁。

“晚饭后,才五时半,挈子步出东中市。东中市一带多老式商店,皆无橱窗,所以夜景不如观前街。买饼五枚三百五十元,粽子糖四百元,又至一店买鱼形小点心二百元,时六句钟各店有上排门者,四望也无甚灯光,遂归。(10月8日星期六晴)”[72]

“近来大饼油条都很贵,全家七人各吃一副就是一千四百元,自己有制点心的材料,也省了一笔给人劳动的代价。(11月16日星期三雨)”[73]

“今日星期,儿辈各得大饼或油条一件计已费一千二百元了。夫大饼油条至不值钱之物也,而仍以为重负,一周一吃,一吃只一件,何其凄惨可怜!(11月27日星期日云而晴,地上潮)”[74]

“北街新开一糕团铺,每件售一百元,今日每儿各吃团两枚。大饼售一百五十元一只,一大饼不如吃两团也。(12月16日星期五晴)”[75]

仅以大饼为例:10月8日,“买饼五枚三百五十元”,一枚饼70元;11月16日,“近来大饼油条都很贵,全家七人各吃一副就是一千四百元”,一副大饼油条200元;11月27日,“儿辈各得大饼或油条一件计已费一千二百元了”,一枚大饼或油条已近240元(儿辈五人,四女一男);12月16日,“大饼售一百五十元一只”。可见,大饼价钱的涨跌符合第三次物价波动的大致情形,而11月末,物价飞涨到连大饼油条“仍以为重负,一周一吃,一吃只一件,何其凄惨可怜”!

点心的价格飙升逼得蔡先生自己动手尝试磨糯米、制点心,这部分“非货币化的收入”为家庭减少了一部分开支。之所以称这为“非货币化的收入”,是因为如果家庭成员不亲自做这些事情,就必须花钱向别人购买物品或者服务——就像蔡先生在11月16日的日记里所说的,“也省了一笔给人劳动的代价”。

(3)喝茶

每个年代的人们都有独特的休闲消费形式,在人民政权刚确立的时候,茶馆应当算是当时比较普遍的休闲消费。从蔡夷白先生的论述中,可以了解到,作为休闲场所的茶馆,在1949年的苏州,是有很明显的分野的。

“灵岩是人工,天平则是自然的,幼女口渴,逼不得已在钵盂泉泡茶四盌,结算竟要三百五十元一杯,可谓竹杠。(10月30日星期日晨有风,冷,晴)”[76]日记中灵岩、天平指苏州郊区的灵岩山、天平山,是周边人出游的好去处。如果说在这等“旅游景区”三百五十元一杯的茶费算是“竹杠”的话,那当时普遍的茶馆消费应是多少呢?

“晨八时廿分赴观前,到时已八时四十五分,入新雅(一家新式的餐饮店,卖菜亦卖茶,开过音乐茶座,楼上有舞池,若不是禁舞,开舞厅了。坐落在观西,计划经济年代为春风饭店。)小坐,吃蟹肉包一只价三百五十元加二。茶一壶,新雅茶价晨售二百五十元,下午三百元,均连小费在内,此价大约含有限制意义。盖苏州茶客太多,前些时新雅茶售一百二十元时,吴苑已售一百五十元,于是群趋新雅,其他点心生意受影响矣。茶价较贵,为了仅吃茶者必不入内,其他食客可以有馀座了。(11月14日星期一)”[77]

是年11月上旬的时候,在苏州的闹市区观前街的著名茶座吴苑的茶价是一杯150元,次一等的新雅为120元;随着物价的上涨,至11月中旬,新雅的茶价为早上250元,下午300,都是包含了小费的——无怪乎10月底时蔡夷白在灵岩山上被狠宰一顿时气得吹鼻子瞪眼了。

“下午往观前,同去者履平暨子,买灯泡、玻瓶等,因在青年会吃茶,约坐一小时,青年会茶售三百元一壶,吃者多中上人士,不似吴苑等处之烦嚣也。余不喜此道,年来从未入茶肆,今尚第一次也。(12月25日星期日晴,冷)”[78]

青年会是当时设施非常完备的会所,冷气、影剧场、图书室、健身厅、餐厅、茶室一应俱全,是休闲的好去处。从“吃者多中上人士,不似吴苑等处之烦嚣”可以看出,青年会作为区分阶级的高档会所,效果是非常显著的——好在茶费却未必昂贵,售300元一壶,平民百姓兴之所至,偶尔也能“炫耀性消费”一下。

(4)交通

1949年的时候,苏州城内一般居民出门多是步行,街上有一些黄包车、三轮车、马车等车辆等待运客。

“下午往阊门外邮局取款,黄包车至阊门外二百元。……从邮局出,搭马车到观前,价一百元,比夏天便宜了五十元。(10月5日星期三天气仍阴晦)”[79]

“出木渎登车,回城,进阊门到接驾桥下,步行回家,马车是一万五千元,另给五百元,因为他没有到天平,事实上等于只是在灵岩、苏州之间走了两趟罢了[80]。(10月30日星期日晨有风,冷,晴)”[81]

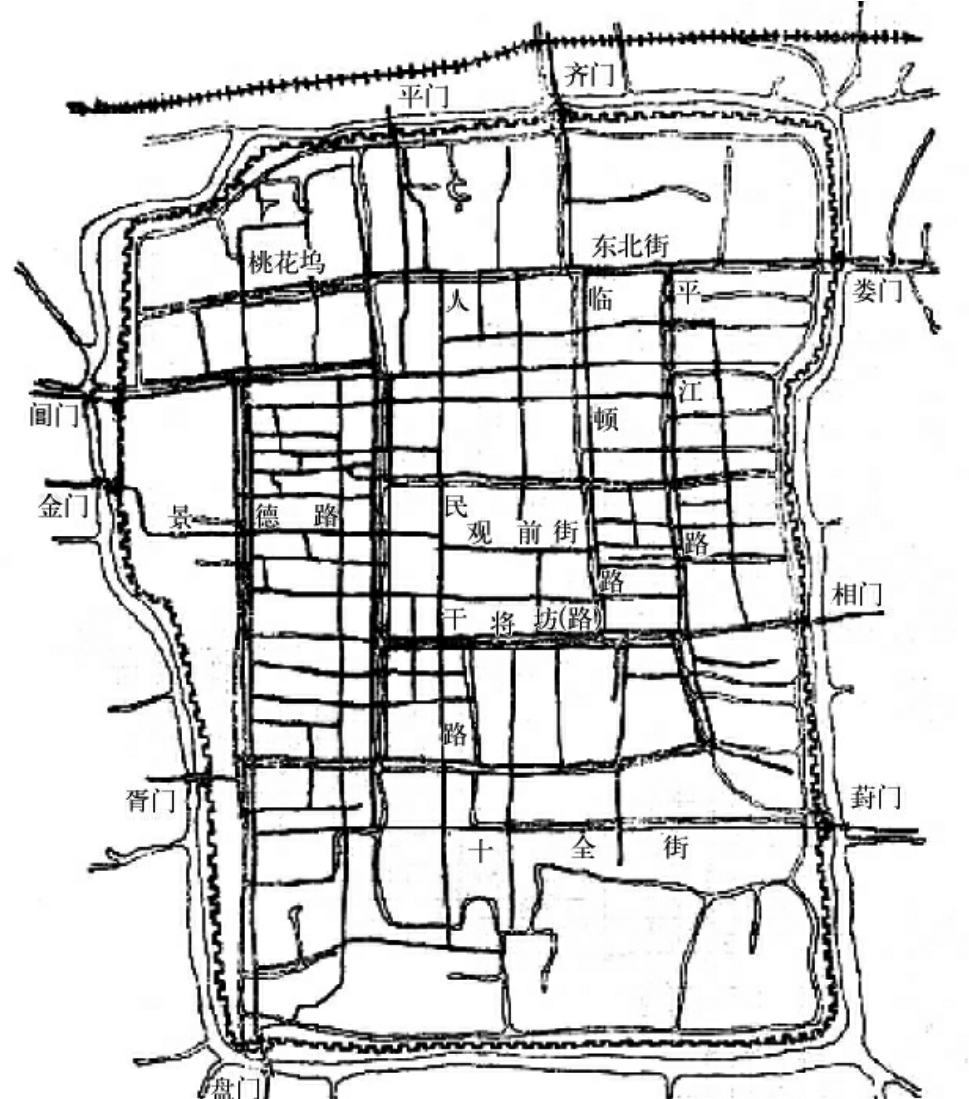

从10月30日的日记中可以推测,蔡夷白先生当年的住所应是在接驾桥一带的,离市中心观前街大概10分钟的步行时间。阊门是苏州西北面的一个城门,日记中所指的“阊门外邮局”应是1949年就注册的苏州邮政局阊门支局。蔡夷白先生从接驾桥到阊门外只需一直向西即可,步行30分钟左右。据日记记录,这段路程的黄包车交通费用在200元——相当于半个月饼的价格[82]。而从邮局到观前街——这段路程步行约40分钟——价钱为100元。一般而言,路途越长,马车应当比黄包车等人力车更为便宜。[83]

1949年苏州城区简图②

灵岩山坐落在苏州城西南15公里的木渎镇旁,1949年的时候马车行约1小时30分钟[84]。从苏州到灵岩山走一个来回约30公里路——而这15 500元的30公里路费,约等于当日蔡先生一伙人出游中午在饭店就餐的花费[85]。

(5)书报

蔡夷白先生是一名知识分子,其日记中关于购书费、订报费的记录也颇丰。

“至作家书屋[86]买列宁《左派幼稚病》一册,五百六十元。(10月25日星期二晴)”[87]

“与妻至观前。买俞铭璜《新人生观》一本六百七十元。(10月26日星期三晴)”[88]

“步行至观前,买艾思奇著《大众哲学》一册,十一期歌选一册,闻书店人言上海已涨,但此间尚未接通知云。(11月21日星期一晴)”[89]

“买《人民日记》(即商务印书馆原来出版的《国民日记》,换个名字,改用公元纪年,内容亦较简略。)一册九千元,买日历一只二千三百元[90],历本四百元。(12月24日星期六阴,大风)”[91]

“买《脑力劳动者手册》一本,归来读之,颇感兴趣,价一千八百元,基价三元六百倍,不虚掷也。(12月26日星期一上午大雨,夜晴)”[92]

先看日期。《心太平斋日记》三个月的记叙中共记录了蔡夷白先生购得五本书、一本日历、一本历本,多分布在10月下旬和12月下旬——在日记中抱怨的生活艰难的11月,甚至连知识分子的购书费都不得不暂时搁浅。当然这也可能是笔者的臆测,蔡先生只是凑巧没有在11月买书,但11月正值物价疯长、百姓生活困难也是事实。而日记中在11月份记录的关于书报费用的条目也忍不住抱怨报价的上涨并没有给撰稿者带来实质的利益:“沪上报载明日报价又涨矣,须每份五百元。余为大、亦两报撰稿,初以币计,本月改折实单位,现以单位计,不过加一倍又三分之一左右,其他邮旅各费无不在四倍左右。而报价则由一百直至五百元,又为五倍也。往昔《大报》半月送四万元,相当于该报四百份,今以三十五单位计,约‘二七×三五’才九万五千元,不过一百九十份耳,无形即为剥削了。(11月30日星期三小雨竟日)”[93]

再看书价。书本身有厚薄、纸质的区别,故难横向比较。但参考蔡先生10月21日的日记中记录“买酱鸡一大二小,二小系牺牲品每只千元,大者二千四百元”[94],大致可知,一本《左派幼稚病》规格的书值半只小酱鸡。而蔡先生其后在12月30日的日记中提到,“长、次二女校中合作社配到每人白糖二斤,每斤价四千元”[95],由此,12月下旬的时候,两斤多白糖可换一册《国民日记》,半斤白糖可购得《脑力劳动者手册》一本。

由于书价高昂,蔡夷白先生的女儿于是从学校的图书馆借回一些书籍供其阅览。这既节省开销又满足“书渴”的一箭双雕之计,惹得蔡先生大呼“真是妙法”[96]!

(6)就医

“三女右足跟,屡害疮又屡好,昨天又破皮流脓,并右腿腹亦微肿热,因嘱其请假,就医。钱大椿[97]为打一针,又嘱下午再去打匹尼西林[98]。下午往打四CC计一千元。连上午共五千元矣。(10月14日星期五有云)”[99]

“三女脚已渐愈,上下午均打匹尼西林,计已用逾万元矣。(10月15日星期六晴,阳光足)”[100]

蔡夷白先生的三女脚上害疮,数针青霉素加上医疗费共花费上万元。而这段时间一石好米的价钱甚至达到3.2万元——这上万元的医药费对于蔡先生家算是意外的支出。

(7)学费

“数日来颇穷,日前上海汇来八万元以之缴长次二女二期学费即去六万馀元。而且缴费之日适米价上涨,很吃亏。今昨则已回小了。(11月5日星期六晴)”[101]

两个女儿两期的学费共六万余元,平均每个女儿三万余元。彼时,蔡夷白先生的两个女儿就读于苏州慧灵女中,是一个教会学校。

(8)邮费

蔡夷白先生是《大报》、《亦报》特约写稿人,由于生活在苏州,稿件每每通过邮政寄发去上海的报纸编辑部,所以对邮费一事也较为关注。

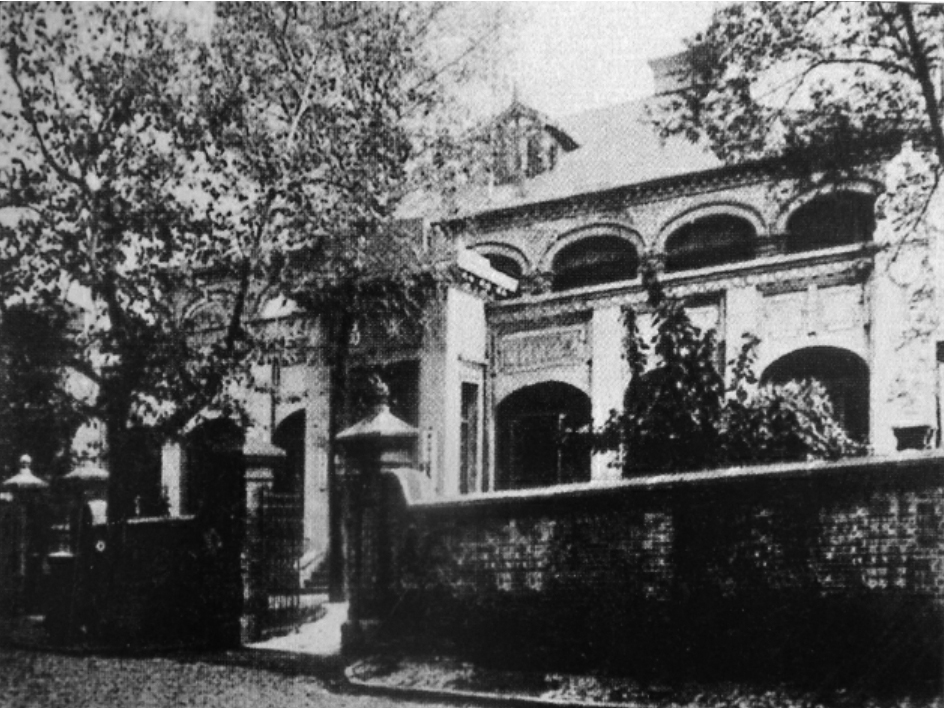

1897年苏州海关税务司始设邮政局(初期主管人员都是外籍人士,1925年春开始由华员担任)。1910年邮政局从葑门外觅渡桥迁至阊门外鸭蛋桥。1949年,蔡夷白先生多至此邮局办理邮事。图为邮局外貌

“今天起,邮费加增,印刷物五十元,平信一百元,平快二百元,挂号四百元,快信五百元,双挂七百元,快信回执八百元。(10月1日星期六上午阴下午雨)”[102]

对于邮费上涨,蔡夷白先生也有所应对。

“写稿四篇,两寄《大报》,两寄《亦报》。自一日邮费涨价后,每封以印刷品寄,即要五十元。两封即一百元。(10月3日星期一阴,时时微雨)”[103]

(9)理发

“理发,九洲(理发店)价八百元,与上二次附近小店来匠索五百元者不过多三百元,但受用多了。(10月21日星期五晴)”[104]日记中记载的小店来匠的理发价格和相对比较正规的理发店的价格相差三百元——这在蔡夷白先生看来似乎并不悬殊。当年的蔡先生在理发这件事情上应当是无所谓“品牌意识”的,然而正式的理发店与非正式的小店相比,蔡先生显然还是更受用前者——即使后者还提供“上门服务”。

(10)奠仪

除去日常的开销,人情往来的交际应酬也是不可缺少的一项。梁漱溟先生有言,“中国之伦理只看见此一人与彼一人之相互关系……不把重点固定放在任何地方,而从乎其关系,彼此交换,其重点实在放在关系上了。伦理本位者,关系本位也。”[105]黄光国在《人情与面子:中国人的权力游戏》中将中国社会的人际关系划分为情感性关系、工具性关系和混合性关系三种,分别对应需求法则、公平法则和人情法则三种社会交易法则。其中,混合性关系介于前两种关系之间,交往双方彼此认识而且有一定程度的情感关系,但其情感关系又不像主要社会团体那样,深厚到可以随意表现出真诚的行为[106]。一般的朋友、邻居、同学之间的关系就属于混合性关系。在稳定的、持续的关系中,各种交换被认为是一种理所当然。

中国人重“礼”,生老病死乃人生大事,自是不可懈怠。“礼金”的轻重不仅能够使旁人揣摩出送礼者与当事人关系的亲疏,更是直接关系到送礼者在亲朋圈子中的“面子”问题——这门学问一点都不能马虎。蔡夷白先生在日记中就提到过一份奠仪的事情。

“函潘恂卿托代送吴起原(绮缘)[107]奠仪一份,款即向石先生君处就近取付。因为上海酬应行市,我不明了,送多送少都不好,而且汇起来也麻烦。(11月11日星期五阴雨)”[108]

“又《大报》函一件内附吴绮缘谢帖一纸,潘恂卿已为我作主送六千元,款即《大报》代垫在下届稿费中扣除也。(11月13日星期日雨)”[109]

蔡夷白先生应不明了当时上海的酬应行市,委托潘恂卿先生代送奠仪。而潘先生受人之托送上的这6 000块钱,应当是符合当时当地人情往来之约定俗成的规矩的——这6 000块的奠仪应当能够说明1949年人际交往方面的一部分花费。

同时,这种遵循人情法则的社会交换同大多数社会交换一样,是遵循互惠原则的。蔡先生的让渡换得了“吴绮缘谢帖一纸”——一种当场兑现的感激和回报,以及,不出意外的话,日后的持续的交往。这样的条分缕析将中国人语境中的富有人情味的礼尚往来赤裸裸地展现为目的性非常功利的交换行为,未免引起多数人的不快。然而,正是这所谓的“互惠原则”有助于通过创造持续的相互间的义务来维持人际互动的稳定模式。

2)收入

蔡夷白先生的主要收入分为两部分:稿费和拆息。前者是其作为《大报》、《亦报》报纸特约写稿人的收入。由于家中七口[110]人仅依靠蔡先生度日,故蔡先生还将部分积蓄托付一位石姓先生办理短期储蓄,赚取利息补贴家用,算是小额投资。

(1)稿费

1949年11月之前,《大报》[111]每半月的稿费为4万元,《亦报》[112]每半月为3万元——不出意外,蔡夷白先生每月能拿到稿费14万元——勉强能够支撑家用。而11月份上半月开始,《亦报》改为以30个折实单位发稿费,《大报》仍是4万元;11月下半月开始,《大报》也改以折实单位记稿费,每半月为35个折实单位。11月份蔡先生的稿费大约有229 620元。由于11月份物价飞涨,折实牌价也跟着上涨,表面上看稿费数额似乎多了,然而这时的钱已经不值钱了,难怪蔡先生直言其为“暗降”。有以下诸日日记为证:

“《大报》汇稿费十月份上半月计人民币四万元,与前数期同。(10月5日星期三天气仍阴晦)”[113]

“连日穷甚,几连伙仓也无着,上午忽有人敲门,询知乃《亦报》送稿费来也,《亦报》每半月三万元,本期改以折实单位三十计算,上海五日折单价一一三九元,故送三万四千一百七十元,按过去折单七八百元时,三万元可有三十六七个单位,今虽增四千馀元,实亦暗降耳。……《大报》有邮汇信寄来,亦为稿费,仍如上月为四万元。则又不比《亦报》了,或者以为底数已多,所以不加了吧?靠人吃饭,此等处即是苦恼,一切须听人赏给。资本家剥削剩余价值,工人尚有一定工资可以预计,而且可以罢工。若我辈稿人,不能预知本月可得多少,而且亦无置喙馀地也。(11月8日星期二阴雨)”[114]

“上午以无钱未外出,午饭后《亦报》送稿费来,十一月下半计三十单折(每二三九三元)七万一千七百五十元。(11月21日星期一晴)”[115]

“《大报》邮汇来十一月下半稿费,计七万七千七百元。本为四万元,改为三十五单位,又扣去代送吴绮缘六千元,以每单位二三九三元计,故合此数。(11月23日星期三昙而晴,时有雨意)”[116]

物价飞涨导致稿费明升暗降,乃至于出现“家中仅馀二千元左右,奇穷可笑(11月14日星期一)”[117]的尴尬局面。蔡夷白这位当时也算是颇有名气的撰稿人甚至动过去失业登记的念头。“苏州市人民政府举行失业登记,任何人皆可登记,以便在有机会时代为介绍。余以在失不失之间,未往。亦恐登记以后,如有职业介到,余以体力不能胜任,反拂美意也。(11月17日星期四晴有阳光,大风)”[118]可见,其生活是过得比较落魄了。

蔡先生的生活明显地表现出地位不一致:“海上名稿人”的高声望并没有带来理所当然的经济收入——甚至,这名斯文文人考虑过去登记失业从事体力活。

(2)拆息

在银行里的短期存款,民间仍称之为放拆息。

“连日利率高涨,今阅沪报已达日息二角左右[119]。收到石先生汇来十三万五千元,系中国实叶经汇,但今日星期六,明日星期日,须星期一始可取矣。(11月12日星期六晴阴不定)”[120]

“石先生汇来尾款四万元,此十天不甚合算[121]。因函其原本汇苏,拟在苏存星期存款矣。(11月25日星期五晴)”[122]

粗略计算,蔡夷白先生委托这位石先生11月份办理的短期储蓄,连本带息共有175 000元左右。加上当月大约有229 620元稿费收入,蔡先生11月的实际收入应有近40万。

“连日拆息减落,但物价平后,反形微涨。所以靠拆息度日者又呼苦不已了。(12月10日星期六雨)”[123]

“今日拆息仅九分九,存本持息为生者受打击不小,盖物价较前上涨四倍,存本即仅馀四分之一之实值。当利息在四五角之间,犹可掩耳盗铃,自慰一番,现息既降落,本又不能如前之作多用,故硬伤之局呈露也。(12月22日星期四阴,下午小雨)”[124]

12月份,不知蔡夷白先生是否仍赚取拆息收入,但其还是很明显地关注着拆息的涨落的。

3)其他

除去蔡夷白先生自己家庭的日常收支,其日记中记录的一些当时社会上的其他物价,对本书也具有相当的参考价值。

(1)房租

“闻弄内第一家的蒋廉风将搬场。蒋赁周姓一小屋,价每月房租三斗米,稍欠,周夫妇即追索不已,现在桃花坞另觅一屋较此大一倍许,价不过米一斗半。(10月27日星期四晴)”[125]

桃花坞位于接驾桥的西北方位,相距并不是很远,其距离相当于从接驾桥到观前街。从日记叙述的语气看来,价一斗半米的房租无疑是很合算的,而面积不抵前一半的房屋叫租三斗米则是昂贵了。分析其中原因,倘若不是周姓房主夫妇故意刁难,那就应当是区位的因素了。

(2)银器变卖

“曹履平出其旧藏银碗等出卖,计重十六两,价每两一千一二百元。店中人云,现已无人再用银碗,故祗能作旧银卖了。(10月27日星期四晴)”[126]

当时旧银的价格,大概如是。

(3)行乞

“下午有二女人求乞,开口甚大,居然向西邻索一千元,闭门未理。(12月13日星期二阴雨,下午晴)”[127]上文中曾经提到,1949年12月16日,糕团每件售一百元,大饼每只售一百五十元。而乞讨女子所要千元可买足足十件糕团。这对于难得“每儿各吃团两枚”[128]的蔡家来说,实在算是“奢侈消费”了。

4)预算

年末,蔡夷白先生和妻子共同制订了下一年的预算。

“计一个月单主要开支,不包括衣服添置、学费、医药等特别出在内,须四十二万元馀,合沪折实单位约一百四十一单位,按现时,大、亦二报,全月入仅一百三十单位耳,一月起添无锡《晓报》,或可以勉强开销,但意外及特别开支仍无着也。(12月31日星期六阴,晨雨,下午止)”[129]

概而观之,蔡家生活实在是捉襟见肘。

社会学中,关于社会分层的研究广为关注。所有社会都存在一定的社会分层体系。所谓社会分层,是一种根据获得有价值物的方式来决定人们在社会位置中的群体等级或类属的一种持久模式[130]。社会学大师马克斯·韦伯认为社会分层依据财富、权力和声望三个方面。历史上主要的分层类型有四种,包括奴隶制度、种姓制度、等级制度和阶级制度。其中,阶级制度是现代社会最常见的分层制度。

同是1949年,大洋彼岸的美国,社会学家劳埃德·沃纳针对美国具体的社会状况,将一般意义上的三个主要社会阶级(上层阶级、中产阶级和下层阶级)做了进一步的细分,一共划分了上上层阶级、上下层阶级、上中层阶级、下中层阶级、工人阶级、下层阶级六个阶级[131]。若将同时期美国的社会分层理论套用到大洋彼岸的中国,我们可以发现蔡夷白先生大致符合下中层阶级的特质:中等收入;很少固定资产、有些储蓄;受教育程度较高,从事知识型而非体力型的工作;其子女比工人阶级受高等教育机会多;物质生活较为充足的同时,享受一定的精神生活。

蔡家显然没有过着社会上层人的生活,蔡夷白先生自己也感叹说“在霞飞路散步,沪人仍如昔日,不见有枯窘之状,一比之下,我们太渺小了,盖许多人所有财富,纵坐吃亦吃不光也”[132]。而全家出游灵岩,“纵似太费”,竟然是“十多年来,才能有此一乐”[133]。

虽然蔡家生活略显窘迫,但其也不属于生活在社会底层的劳工阶层——其日记里的绝望和无奈某种程度上是由于和上流生活比较而得的相对剥夺感。蔡夷白先生的夫人虽是典型的家庭主妇,却能识字读报[134]。蔡家的生活来源全靠蔡先生一人打拼,即使生活困窘,蔡夫人也未出外干活补贴家用——而苏州历来纺织业发达,纺织女工在当时业已普遍[135]。蔡家的子女均能入学,三女、幼女在北街第二中心小学;而长女、次女就读的慧灵女中、独子就读的晏成男中都属于教会学校,是当时各方面条件都非常不错的学校。蔡先生出行能够乘马车,而非像大多数人一样步行,即使步行需要的时间为30分钟左右。蔡先生有一定的休闲方式,去茶馆喝茶也很经常,虽然不常去“中上层人士”前往的吴苑。蔡先生的精神生活非常充足,购买书报有一定的支出。

基于此,蔡家的收支状况,应当属于当时的中等偏下水平——虽然不能反映1949年苏州城的上、下两个极端阶层的百姓生活全貌,但是作为苏州普通市民家庭生活的典型,其作为1949年苏州金融民间记忆的注脚,还是有一定代表性和说服力的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。