第四节 E.冈布里奇论艺术与幻觉的关系

E.H.冈布里奇(E.H.Gombrich)在《艺术与幻觉》一书中,对与艺术经验有密切关系的幻觉作了多方面的深入研究。J.马戈利斯指出:“当代西方美学对再现性艺术的讨论绝大多数都会和冈布里奇的《艺术与幻觉》一书联系在一起。”[36]这本著作的副标题是“图画表象的心理学研究”,因此它所涉及的主要是与视觉有关的一些心理学问题。重视心理学是现代美学的一个重要特征,冈布里奇也不例外。在这本书的序言中,他一开始就引述了一位德国美学家马克斯·J.弗里德兰德(Max J.Friedl-nder)的话说:“艺术是种心灵的产物,因此可以说任何有关艺术的科学研究必然是心理学上的,它虽然可能涉及其他方面的东西,但心理学却总是它首先要涉及的。”冈布里奇自己也主张“一切艺术都起源于人的心灵,即源出于我们对世界的反应,而并非源出于视觉世界本身”。[37]这些话可以看作是《艺术与幻觉》一书的座右铭。

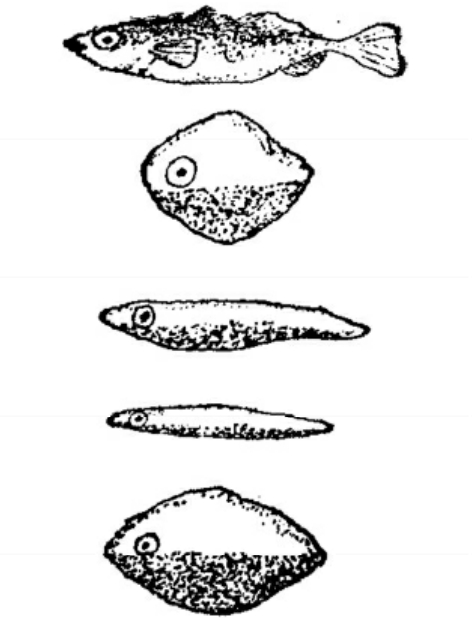

冈布里奇认为讨论幻觉是个难题,因为幻觉是很难加以描述和分析的。他在此书一开头就提出了为许多西方美学家所提及的所谓“鸭—兔变形”的例子(当代美国美学家奥尔德利奇和彼得·基维也曾提到这个“鸭—兔变形”的例子[38])所谓“鸭—兔变形”的图象是这样的:(见图5)

冈布里奇指出这是一个幻觉很难加以描述和分析的重要例证,我们既能把这幅图像看作一只兔子,也能把它看作一只鸭子,要发现这两种解释都并不困难,但是要去描述从一种解释转变到另一种解释之间究竟发生了什么,却并不是件容易的事。很明显,我们在遇到一只真正的兔子或一只真正的鸭子时,是没有这种幻觉的。呈现在纸上的图形既不非常接近于兔子又不非常接近于鸭子,然而毫无疑义的是,在当鸭嘴在某种微妙的方式上变成了兔子的耳朵,并且把其他原先受到忽视的部位变得像兔子的嘴那样突现出来之时,同一种形状可以使它自己变形。那么在当我们看到一只鸭子的时候,所谓“被忽视的部位”是不是也进入到我们经验中去了呢?要回答这个问题,我们就得去寻找这里“真正”存在着什么。冈布里奇认为如果我们想撇开对图形的解释而只去看图形“真正”存在些什么,这样做是不可能的。无论我们怎样愈来愈快地从一种图形转换到另一图形,我们在看到鸭子之时,我们依然会记起兔子,反之亦然。但假如我们把注意力转向自我,那么我们立刻就会发现我们不能在同一瞬间去同时经验两个互不相容的图形。这样,我们就会发现幻觉是很难加以描述和分析的,虽然我们的智力会告诉我们这里任何一种既定的经验都只是一种幻觉,但严格说来,我们却不能注视我们自己正在发生着的那种幻觉。

图5

冈布里奇要从幻觉不能描述和分析这一表面的结论中引申出一个更为重要的结论:即一种图形的多义性是先验的、不可解释的。这正好是他要加以说明的在审美知觉中意象感知对于既定对象所具有的那种惊人的,富于建设性的力量。

虽然“幻觉”(illusion)和“幻想”(delusion)这两个词在日常用语中并没有截然的界限,但他却希望能把“幻觉”和“幻想”区别开来,认为惟有这一区别才能澄清“幻觉”一词的含义。“幻想”往往是指想把事物的某种状态换成另一种状态,他认为再现性艺术的目的并不在于想去创造这种“幻想”,期望观众信假为真,以艺术的形象去充当现实的替代物。再现性艺术仅仅是现实的一种忠实的再现,去创造出一种与现实事物的外表相似的印象。冈布里奇认为从文艺复兴时期的绘画直到抽象主义绘画的兴起之前,所有艺术家的成就无不都是寻找这种价值的结果。我们知道,在18世纪,审美幻觉是美学理论的中心概念之一,但当时主要是对戏剧而言,而不是对绘画而言或对造型而言的。假如一个人对戏剧中的事件所采取的态度和对现实中的事件所采取的态度一样,那么这就是发生了审美幻觉。

冈布里奇认为,尽管观女赏者对再现性图形的印象是作为它和现实中的原型事物的表象相符合的一种结果来理解的,但是再现性图形的细节系列和现实中原型事物的表象的细节系列并不是完全平行一致的。一个风景场面可以被当作一个风景场面来理解,但却不能当作一幅风景画来理解(我们日常所说的“风景如画”仅仅只是种比喻),然而一幅风景画却可以被当作一个风景场面来看待,这就意味着艺术作品中的某些东西是用不同的方法或手段创造出来的,反而比真实的原型事物具有更多的多义性或适应性。这种多义性或适应性依靠对经验材料的反省就可以对画家所采用的方法和手段作出分析。再现艺术所呈现的外观的现实性仅仅是一种幻觉,并且也只有在再现性强的艺术中才有可能构成形象的多义性。人们可以把一幅关于山的画看作一幅画,也可以看作一座山,而在冈布里奇看来,人们可以把它看作是画了一座山的画(apainting of a mountain),也可以把它看作一座被画的山(apainted mountain)。保罗·齐夫曾谈到过艺术幻觉的悖理性质。他举了这样的例子:假设画家画一幅风景就像从窗口看出去的风景一样,他如果再把窗框也画上,以至在一定距离之外看,它竟能使人误以为是一片呈现于窗外的风景,这样,绘画本身所固有的那种不变的明暗关系和自然光线的对比,也将会使幻觉消失。[39]冈布里奇则恰好相反,在他看来,正因为艺术具有一种幻觉的力量,它才是其他事物所不可替代的。而且他也不同意柏拉图对木匠的“创造”和画家的“模仿”所作的划分,他认为这两者之间其实并没有一道明确的界限。他说,如果一个雕刻家刻了一个坐在一把椅子上的塑像,这把椅子难道还能说是对木匠椅子的模仿而不是和木匠的椅子一样是种“创造”吗?冈布里奇从中引申出了这样的结论:一把椅子究竟是一件实际的东西还是一件模仿物,要看它所处的背景。如果把椅子放进商店的橱窗,它就变成了一种商品符号。在许多情况下,我们仅仅把事物看作是一种外观。在儿童的世界中现实和外观之间并无明显的区别。一张桌子翻过来就成了一只太空船,脸盆被当作钢盔,在幻想和现实、真与假之间并没有严格的区别。而我们常说的“文化”和“文明”,正是建立在人作为创造者所具有的那种能力上,去发现某物的一种意外的用途和创造出一种人工的代用品。

冈布里奇认为堆雪人和艺术创造是同样的,即“制造”总是在“比较”之前,“创造”总是在“参照”之前。这里并不存在一个居先存在的雪人,我们只是感到有想试一下的冲动去作用于一个雪堆,直到最后能辨认出它是一个人为止。那一堆雪为我们提供了第一个图式,我们对这个图式进行不断的改进,直到它能满足我们最低限度的关于雪人的定义为止。冈布里奇认为雪人的定义正像其他事物的定义一样,是有弹性的。而在柏拉图和他的追随者看来,人、椅子、脸盆的概念都是永远固定不变的,人们一旦接受了这种看法,那就只能把事物的形象看作是种幻相,绝大部分艺术哲学和符号哲学所带来的麻烦都可以追溯到这一点。

《艺术与幻觉》主要想说明的是艺术不可能对一个完全不变的事物的原型进行模仿。在某种意义上艺术都是虚幻的,幻觉概念正好给艺术的朦胧性作了最忠实的解释。但另一方面艺术虽然不模仿现实,也还要装作模仿现实,因为如果不装作模仿现实,幻觉也就不会出现。抽象主义画家正是为了要摆脱这种幻觉才求助于描绘非具象的抽象艺术。因此按照这种标准来说,那些被称之为现实主义的作品由于具有了更多的幻觉因而是最虚幻的。艺术的审美价值证明了心灵的创造力和表达力对知觉材料的支配作用。艺术的内容正是心灵的构造能力的一种体现,艺术世界是一种精神定向的创造。冈布里奇认为古希腊哲学家把艺术看作是一种模仿的观点并不正确。他举了例子说明,在一些著名的神话中,曾流露出这样一种信念:艺术的创造力远比客观描述更重要。生活在公元前后的罗马诗人奥维德(Ovid)曾经讲过一个故事,说一个名叫皮格马利翁的著名雕塑家爱上了他自己所雕的美女像,祈求爱神能按这个形象送给他一个新娘,而神就把这个冷漠的大理石塑像灌注了生命。要是没有这个神话中所说的艺术家的期待,没有这种伴随着艺术创造活动的隐蔽希望和恐惧,也就不可能有我们所知道的艺术。冈布里奇引证英国画家卢西恩·弗罗依德(Lu-eicn Freud)的话说:“在艺术创造的过程中决无片刻是完全幸福的,有的只是创造活动中的期待。而随着作品的逐步完成,这种期待也就消失。因为画家只有在作画时才是真正的画家,直到完成之时,他才敢于希望这幅作品能高于生活。”[40]

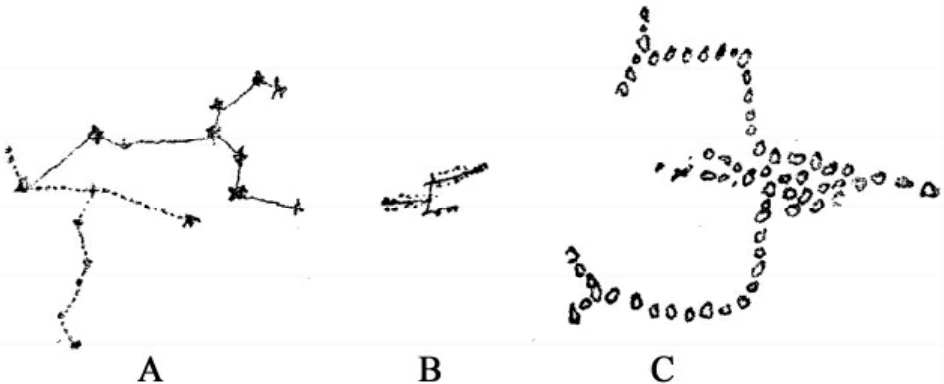

为了证明单纯模仿的无力,冈布里奇甚至引证了生物实验的例子,用以论证艺术的真正动力在于人的期望。他说最近几年模型和形象的制作成为研究动物行为的最有成效的工具。随着康拉德·洛伦茨(Konrad Lorenz)关于动物对某种固有记号的反应的令人震惊的发现,科学家们的实验室已经变成了艺术家的工作室。在一系列著名的实验中,N.廷伯琴(N.Tinbergen)用人工制成的刺鱼模型去刺探雄鱼的反应(见图6),结果恰恰是自然主义的(即与真鱼最相似的)模型并不能深深地打动雄鱼,除非模型鱼的肚子部分是红色的,才能引起它的强烈反应。结果是模型鱼比真鱼反倒容易引起更大的反应。廷伯琴所养的刺鱼甚至只要当红色的邮车在一定距离内经过鱼缸时,它总是采取这种姿态,很可能对它们的脑结构来说,红色意味着敌人或危险的东西。因而冈布里奇得出了如下的结论:“从刺鱼对红色的刺鱼模型的反应来看,它在一定程度上也知道概括:即红色的刺鱼是种危险的东西,因此红色卡车同样包括在危险物之内。”[41]冈布里奇无意要把人比作刺鱼,他想要从中得出的结论是:人的尊严就存在于他可以感受不断变化的变形的能力上。人并不简单得像自动售货机的入口那样,只要硬币一投入就立即会开动起来,而且也不像刺鱼,人已经有了精神分析学家们所说的“自我”,它能对现实进行考核,并在伊德(id)[42]的推动下进行造型,因此能辨识那些酷似真物的符号和代替物。他说人对那些与生存有关的某些外形(configurations)的反应特别敏感,尤其那种隐隐约约的像人脸那样的东西进入到我们视野之内,我们就会处于戒备状态并作出反应。例如当我们生病或疲劳过度时,墙上的糊墙纸的一种花式会突然像一个张牙舞爪的可怕的脸那样盯着我们。人们常把“眼睛”、“嘴”、“脸”用作比喻,它所包含的意义要比解剖学所能说的宽泛得多。一辆汽车的前灯可以被看作是一对发光的眼睛,艺术家就利用这种相似性去使变形起到魔力般的作用。毕加索在1951年所作的《狒狒与它的孩子》,那个带着孩子的青铜狒狒的形象,它的脸就是用了一辆孩子们玩的儿童玩具汽车嵌入狒狒的脸上而成的。玩具汽车的顶篷和挡风玻璃成了狒狒的脸。这种发现具有双重的效果,我们不仅可以随着艺术家的意愿把玩具汽车看作是狒狒的头,而且在这一过程中也学会了一种用语言表现世界的新方法,一种新的比喻,当我们处于某种情绪状态时,我们可以把突然开来的汽车看作是正在盯着我们看的狒狒的笑脸。

图6

这样,冈布里奇进一步提出了他所谓的“投射”(projection)学说,他认为把一个熟悉的脸型投射到一辆汽车上去,正如把一个熟悉的形象投射到具有同样形状的模糊的云彩上去一样,这种心理过程都可以被称之为“投射”。达·芬奇曾向他的学生指出一堵墙上溅上的污泥可以激发想像力。但直到罗尔沙赫(Rorschach)由于发明了以他命名的“罗尔沙赫测试法”才真正发现了这种想像力的激发在个性评定中的价值。他把一种规范化的墨渍(见图7)放到受试者面前让他解释。对同一墨渍有人把它解释为蝴蝶,有人把它解释为蝙蝠。罗尔沙赫强调指出:在对我们大脑中的各种印象进行分析和整理的日常知觉的过程中,对这种现象所作出的解释以及“投射”所作出的解释之间只有程度的差别。当我们意识到这种整理的过程时,我们说我们是在作“解释”,而当我们还没有意识到这种整理过程时,我们就说“我们看见”。从这里出发,在那种被我们称之为“再现”的东西和那种被我们称之为“自然对象”的东西之间,其实也只有程度上的区别。对原始人而言,那些看起来像是动物的树干或岩石就可以被认作是种动物。因此,艺术的根源就存在于这种投射机制中,存在于我们大脑的整理系统中。

图7

冈布里奇认为艺术起源于投射的看法,早在五百多年前的文艺复兴时期就曾被阿尔伯蒂所发现。阿尔伯蒂在《雕塑》一文中就曾说过:“我相信目的在于模仿自然创造物的艺术起源于如下方式:在一根树干中,在一堆泥土上,或在其他事物上,如果某一天有人偶然发现了它的形象与某种事物的轮廓很相似,或者稍加修改看上去就会很像某种事物,在注意到这点以后,人们就试图通过增加或减少的办法去看看能否使一个不完全像某物的形象能做到完全像。这样,按事物本身的样子对这一轮廓和平面进行更改或移动,人完成了他所希望的形象,这不能不使他欣喜万分。从那一天起,人创造形象的能力就开始突飞猛进,直到即使在(媒介的)材料中没有一点模糊的轮廓线能帮助他时,他也能创造出任何逼真的东西来为止。”[43]依照冈布里奇的看法,阿尔伯蒂对艺术起源所作的这一推测极其重要,但至今人们对这一推测缺乏足够的重视和坚持。没有人提出“第一个形象被创造出来”时的情境,这种通过偶尔的投射从而使某一模糊的形状变得清晰的现象对原始人来说,其重要性是不能低估的。就像所有的人对夜间星空所作的投射那样,原始人发现夜空中的星座能组连成一个野兽的形状,从而就以为这一野兽统治着天际中一定的领域,在这一领域中所有其他动物都处在它的势力范围之下。例如黄道带星座,不同民族根据自己愿望进行投射的结果,有的认为是牧人,有的认为是蝎子,有的认为是狮子(见图8中的A),有的认为是公牛。南美的印第安人则不同,他们不把它看成一个侧面的狮子,他们不去注意后腿和尾巴,而把它看成一只平面状态的虾(见图8中的B)。人类学家科克·格伦伯格(Koch Grünberg)曾为某印第安猎人所画的狮子星座而鼓舞,因为在这个印第安猎人看来,狮子星座是一只龙虾(见图8中的C):

图8

冈布里奇认为不管是原始人或现代人,当他们处于高度警戒状态时,总会把他所恐惧或希望的事物的形状投射到一个模糊的对象的形象上去。这是艺术创造最重要的一种能力。

有人认为冈布里奇关于艺术中的幻觉概念受到了当代心理学的优秀成果和康德哲学的双重影响而变得相当深奥微妙。这些影响使幻觉的概念成为一种微妙的现象论的综合。他还引证了一些心理学家的权威性著作去支持他要加以论证的观点。他认为安德烈·马拉奥克(AndréMalraux)的说法比较正确。马拉奥克认为所有的“看”都是一种有目的的活动,画家的目的是画画,但在寻找可能的选择物时,艺术家并不比常人看到更多的东西,在某种意义上他看得也许还更少些。艺术家之所以能丰富我们的经验,就因为他通过媒介工具向我们提供了一种对我们易于发生作用的等同物。古布森(J.J.Gib-son)认为人一生下来就具有一种天赋能力去解释他所见到的世界的视觉印象。无论是通过天赋也好,还是通过早年的学习也好,我们确实已具备了一种神奇的能力去对那些来自外部世界刺激着我们的线索作出解释,并通过空间和光的各种可能的结构去核实它们的一致性。吉布森指出:“我认为视域简单地说就是一种视觉的图形模式,归根到底,它所依赖的并非是外部刺激的条件,而是依赖于主体的一种态度。视域是文明化了的人类把世界当作一幅绘画作品来看的这种习惯所造成的。……它是一种由日常知觉变化而来的东西。”[44]冈布里奇认为把再现事物的方式和看事物的方式等同起来是错误的。没有一个儿童会像他信手画来的他母亲的肖像那样去看他的母亲。他说他曾做过一个类似的实验,他要求一个11岁的孩子去临摹英国著名画家康斯坦波尔(Constable)的一幅风景画,正像预期的那样,这个孩子把这幅画变化成一种图画符号式的简单语言。真正说起来临摹的画只是对原作所描绘的各种最重要的事物作了列举而已,特别是那些对儿童来说是有趣的事物,例如奶牛、树、湖边的天鹅,篱笆,湖后面的小屋都得到了过分的强调,而那些被省略掉的或被忽视的东西正好就是那些被加以修改了的东西,即那些从不同的角度或光线下看来会是不同的东西。房子则要比原画大得多,天鹅简直庞大无比,船和桥是以概念化的地图似的方式吊在半空中。所有的树干和篱笆都是平行的。并且每一种事物在儿童看来都有它固有的色彩,湖是深蓝的,草是绿的。显然,即使就儿童而言,他所再现的事物决不等于他所看到的事物。因此一切知觉都伴随着兴趣和期望。

冈布里奇指出:知觉总是联系着比较。从飞机上看下面的房子就像玩具,人就像蚂蚁。这里并没有一种客观的感觉并能按照它去衡量一只蚂蚁的大小,一只爬在枕头上的蚂蚁看起来就像一定距离之外的人一样的巨大。用博林(E.G.Boring)教授的话来说就是:某物“现象上的大小就像物质上的大小一样,它是相对的,离开了物与物的关系,大小就毫无意义。”[45]因此艺术中的幻觉问题在冈布里奇看来并不是要我们去忘掉关于世界的知识,而是指一种能起比较作用的创造性的想像力。实验心理学已证明,知觉的基本形式是由它的组成部分的模式决定的,因此只要各部分的模式保持不变,即使它的组成部分发生显著的变化,整体仍然可以不变。例如当一首乐曲在较高或较低的音阶上演奏时,仍被认为是同一乐曲。绘画中也有类似的情形,同一幅绘画的印刷品可以放大或缩小,它仍被认为是同一幅画。

与当代西方流行的抽象主义绘画的宗旨相反,冈布里奇认为从心理学上来说,逼真性的创造远不是像有些人所说的那样是一种微不足道的成就。他说正是在这些事实中,我们看到了为什么再现艺术有一个悠久的、复杂的历史的最终理由。去解释一幅画家的作品就等于动员我们记忆中的一切有关视觉世界的经验,并通过一种试验性的投射去核实画家所创造的形象。也就是要把艺术当作与日常生活中的视觉世界相对立的东西来解释。我们必须动员我们曾经看到过的对绘画的所有记忆和经验,并试着把这些经验投射到画框中去以再一次核实绘画的主题。据说温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)曾呼吁心理学应该解释清楚记忆在绘画中的作用,或者去弄清楚被他称之为把光的信息变成为绘画符号的“邮局”或“中转站”究竟是什么。对此,冈布里奇说:得出这样的结论似乎是不可避免的,即扮演这种奇迹的记忆只不过是一幅幅辐画面的记忆。因为如果用自然的图式去经验绘画的解读必须要以用看绘画的方式去看自然为前题,那么这样推论下去,第一幅绘画就永远产生不出来,因此,归根到底第一幅绘画不是作为一种“像”而产生出来的。事实上没有一种文化能违反从“创造”到“对比”这一程序的。他借用沃尔夫林(W9lfflin)所说的:所有绘画借助于其他绘画的东西总要比借助于画家直接观察到的东西要多。[46]虽然冈布里奇坚持了逼真性在绘画中的意义,但奇怪的是他似乎认为这种逼真性可以在绘画自身的领域内相互传授的,毫无疑问,在这些地方冈布里奇常常陷于自相矛盾,因为倘若我们不是在用观察外部世界的眼光去观察一幅绘画作品,哪里还会出现来自绘画内部的逼真性呢?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。