我们前面介绍的萨克斯和胡永泰的理论(Sachs and Woo,1994a,b)实质上提出了一个问题,不同的初始条件或不同水平的经济发展阶段是否可以作为理解中国与苏联在经济改革绩效差异问题上的最主要因素,萨克斯他们似乎把过渡方式或不同的改革策略所起的作用贬低到了最低程度。对于经济过渡中初始经济结构与过渡方式所发挥的作用应该如何看待,目前尚存在着争论。初始的经济结构或经济发展水平肯定会影响过渡经济的表现或绩效,但也许有必要研究一下,这个影响到底会有多大?

我们先来具体分析一下萨克斯和胡永泰是怎样用两国经济结构的差异推导出渐进式改革在中国比较容易而在俄罗斯则较困难的结论的。

首先,正如我们前面提到的,存在于中国改革和苏联、东欧地区改革之间的基本差别是:在改革开始时,中国有80%的劳动力处于极度保守的国有部门之外;而苏联、东欧地区的国有部门却涵盖了全部人口,甚至包括农业人口。中国国有部门的规模很小,1978年,国有企业职工在就业劳动力中的比重只占18%,与国有企业接近的城市集体部门职工比重也仅占5%,而农村人民公社却占据劳动力比重的70%之强。在苏联,1985年,93%的劳动力在预算软约束的国有和城市所属企业中(包括国有农场)就业,在财政上依靠国家而与国有部门没什么区别的集体农庄和消费者合作社占有6%的劳动力,而个体和私营企业的劳动力比重只有1%。

他们指出,苏联的国有农场和集体农庄是预算软约束的国有企业的典型表现形式,这与改革前中国的人民公社有很大区别。苏联的农场(庄)工人领取有保证的工资收入、就业享有保障并受益于适用于城市工人的广泛的社会福利体系。1992年,俄罗斯国有农场和集体农庄得到的软贷款约占GDP的8%,还获得直接预算划拨。总的说来,在改革开始后的1992年,俄罗斯国有企业接受的软信贷占GDP的20%;而1991年,中国对国有企业的直接和间接补贴只占GDP的8%左右。

其次,经济计划在苏联、东欧地区比在中国渗透得深得多。在苏联,多数劳动力在国有企业就职;而在中国,多数劳动力不在国有企业工作。在苏联、东欧地区,国家计划的集中度也比中国高得多。苏联经济计划涉及的商品约有2500万种;而中国的计划仅包括1200种商品。在中国,地方政府比在苏联、东欧地区拥有更大的自主权,可以在中央计划以外建立小规模的乡镇企业。1965年,10533个中央部委直属非军工企业的产量占国有工业总产出的47%,到1971年,中央部委直属非军工企业个数下降到142个,其产量占国有工业总产出的比重也降至8%。[10]

苏联、东欧地区的社会保障体系走的是一条追求包揽一切的道路,尽管政府已无能力按照以前的承诺向社会保障体系提供足额资金,这些国家中的大部分人口仍希望享有这种广泛性的社会保障。例如,1991年,波兰的社会保险、农民社会保险和劳动基金三方面的支出在GNP中的比重达到14.9%(相比之下,中国的比重仅为5.5%)。波兰的社会保障支出多数用在养老金方面(占GNP的12.3%),养老金的范围几乎是无所不包的,既为城市居民享用也为农民拥有,养老金的接受者有550万人。在这种情况下,任何试图控制养老金支出的努力都会遭到波兰议会的反对。1991年,匈牙利的养老金支出占GNP的11.3%,这一水平与波兰相近,只是在领取和提供养老金人数的比例上与波兰有所不同罢了。

中国的社会保障体系仅包括以下几个方面的内容:劳动保障、社会福利、社会救济与自然灾害救济以及公费医疗等。中央政府对以上社会保障项目提供的直接预算支出是很少的,多数社会保障金额由企业或地方政府提供,而且这些保障几乎全部为城市劳动力所享受。以劳动保障为例(包括伤残抚恤金、产假补贴、病假津贴和养老金等),在整个80年代,这项保障支出都相当稳定,受益者占劳动力人数的23%左右,其中基本上是国有企业的职工,农村劳动力则未被包括在内。这也从一个侧面说明,为什么1991年社会保障方面的总支出只占GNP的5.5%。

由于以上这些初始条件的差异,在俄罗斯允许非国有经济活动与国有企业共同发展以后,即便非国有部门的经济活动比国有部门经济活动具有更高的生产率,也难以引起劳动力、资金和生产物资从国有部门流向非国有部门。因为,只要对国有部门的补贴足以抵消国有部门和非国有部门之间的生产率差距,资源就会留在国有部门而不是自愿地流向非国有部门。

萨克斯和胡永泰还构造了一个模型说明以上问题。在模型中有三类部门:维持生活的农业(以a表示)、国有工业和非国有工业(分别以s和n表示)。其中,农业部门的生产率最低,国有工业的生产率居中,非国有工业的生产率最高。由于国有部门得到大量补贴,其职工取得的收入要远远高于他们的边际产出。对国有部门的补贴是通过对全部劳动力直接和间接征税来提供的(间接征税可能包括通货膨胀)。起初,效率更高的非国有部门受到法律的压制;随后,自由化进程使得劳动力自愿放弃他们的工作转向新的部门。

假设总产出(Q)只与劳动力(L)这一要素相关(暂且忽略总产出与其他生产要素的关系,事实上,以下分析也同样适用于其他要素),那么,就有关系式:

![]()

其中,θ表示三部门各自的劳动边际产量,且假设θa<θs<θn。

为了分析方便,将劳动力需求忽略不计,并假定其相对价格是固定的(比如说处于世界市场的价格水平),因此,可设Pa=Ps=Pn=1。劳动力在三个部门之间分配,即:

![]()

而每个部门的劳动力比重可以表示为:

λi=Li/L

在改革前的中央计划经济体制中,非国有部门是受到压制的,所以λn=0。改革初期,在国有部门劳动力比重(λs)这一指标上,中国为0.2,苏联、东欧地区为0.8。显然,在短期内,劳动力市场是被分割的。但从长期来看,部门间税后工资的差异以及在不同部门中存在着各自承受能力的限制,又会导致劳动力在部门间逐渐开始流动。

由于国有企业更多地享有补贴、指令性信贷、计划投资、低价原材料等优惠,势必导致对企业的预算软约束,甚至,即使在产出不足以满足需求的情况下,国有企业为了保持就业的稳定仍要向工人支付高于生产率的工资。在中国,国有部门的这种特殊的就业制度被称作“铁饭碗”。

假设就业补贴为σ,国有企业支付的工资总额就为θs+σ。由于这种高报酬工作是按计划分配的,所以要受到国有部门资本存量的制约。因此,只考虑λs可以降低而无法上升的情况。

假设对国有部门的补贴总额S=σλsL必须由社会中的所有劳动力来负担,再假设,对所有劳动力按税率J征收从业税,则JL=S,因此,可以推导出关系式:J=σλs。

这样,在补贴很少或没有补贴的农业部门和非国有部门中,税后工资(Wi,i=a,n)可以表示为Wi=θi-J。所有部门的劳动力都要负担来自预算软约束的国有工业的成本。在多数过渡经济国家中,至少有部分税收常常是模糊的,工业补贴经常得到由中央银行通货膨胀性信贷直接提供的资金,以及由中央银行提供给政府用于弥补工业企业预算补贴的间接资金。

从正常情况看,当所有劳动力都流入生产率最高的非国有部门时,可以实现社会福利的最大化。但是,如果补贴σ超过了部门间的生产率差异(θn-θs),税后工资就必然满足关系式:

![]()

显然,国有工业部门的税后工资最高,因此该部门的劳动力在此情况下就会自愿选择留在国有部门享用补贴,而不流向新兴的私营企业。同时,由于工业部门的就业存在技能上的限制要求,即使农民愿意流向国有部门,也找不到适合的就业位置。当然,劳动力的部门间流动一经合法化,农民也愿意去新兴的私营部门寻找工作。

对于国有部门规模很大的苏联、东欧国家,可能(θn-θs)/(1-λs)>σ,这样,就得到关系式:

![]()

在(7.4)式成立的条件下,只要继续存在相当可观的补贴,劳动力就不会主动离开国有部门。但是,有一点是可以肯定的,如果完全取消“税收—补贴”政策,那么劳动力流向非国有部门就会使生活得到改善。不过,如果对国有部门就业者的初始补贴过高的话,不等式(θn-θs)/(1-λs)>σ就会不成立,这样,即使国有企业的工人可以在非国有部门得到生产率更高的就业机会,他们也会反对取消“税收—补贴”政策。

假定“税收—补贴”政策被取消,而且(7.4)式也成立,劳动力当然会流向非国有部门,但是,这种流动是需要时间的。在劳动力开始在部门间流动以前,那些本来就已在农业部门和非国有部门就业的劳动力就会受益,而国有部门劳动力的利益则会受到损害,因为以往那种全社会劳动力纳税而只有国有部门劳动力受益的局面已不复存在。当劳动力进入非国有部门就业后,他们的实际工资便超过改革前的水平;而那些仍留在国有部门的劳动力的实际工资则要比改革前的水平还要低,至少在改革初期是这样一种情况。

那么,那些仍留在国有部门的劳动力能否因补贴取消而受益呢?回答是肯定的,但条件是:与削减补贴同时发生的税收降低足以补偿他们失去补贴的损失,就好像补贴只是部分被减少而且又有足够多的劳动力从国有部门流出进入非国有部门。

如果考虑初始参数θ、J和λs,留在国有部门劳动力的净工资就可以表示为θs+σ-J或θs+(1-λs)σ,因为J=λsσ。

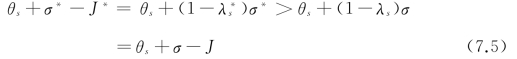

当σ削减至σ*的水平(σ*<σ),(7.3)中的第一个不等式就会颠倒过来,这意味着劳动力开始退出国有部门。如果θn-θs>σ*>σ(1-λs),国有部门劳动力的比重就会从λs降为λ*s,那么就会有:

当7.5式成立时,留在国有部门的劳动力的税后工资就会高于削减补贴前的水平。

上述简单模型的分析主要是用于表明:(1)对国有部门的补贴不仅阻止了劳动力的流动,也阻止了资金和其他资源的流动。例如,萨克斯和胡永泰提到,在1989年以前,波兰的私营建筑公司很难买到砖,因为生产出来的砖都自动流向了国有企业。当然,在黑市上也可买到砖,但要以比官方价格高得多的价格购买,这种价差使得私营公司无利可图。另外,非国有公司难以获得金融资本也是众所周知的。因此,尽管模型以部门间的劳动力流动性为着眼点,但分析中至少也涉及生产物资在部门间的流动性。(2)模型还意味着,维持生活的农业部门的劳动力愿意流动,因为新兴部门的工资比农业部门高。然而,只要对国有企业职工的补贴超过国有工业和非国有工业间的生产率差距,国有部门劳动力更愿意留在国有企业。他们的分析意味着,中国非国有部门的迅速增长,依赖于劳动力从农业部门的流出;而前苏联、东欧地区的非国有部门则无法像中国那样发展。

对于萨克斯和胡永泰的理论分析及其含义,我们可以从以下几个方面作进一步的推敲。

首先,不同国家在改革开始时面临着不完全相同的初始条件,这是无可争议的事实。这不仅表现为经济的规模、资源的禀赋会有差别,部门的结构和就业结构也会有差别,而且这种差别还会表现为贸易条件、执政党的地位和政治因素的不同。所有这些“初始条件”都毫无疑问会在不同程度上影响经济改革的进程和对改革政策的选择成本。但是,对于经济改革本身来说,这些初始条件的差异显然是外生的因素,而外生的因素不会成为影响改革结果的决定性因素,虽然它会与一些内在的因素相互作用。那么相对于这些外在条件而言,内生因素又是指什么呢?

我们无法否认,所有改革中的经济在改革的起点上都是中央计划经济,即使中央集中计划的程度会有所差别,但所有改革前经济在生产的制度结构上和资源的配置方式上显然都遵循了相同或相似的逻辑,也都面临着共同的问题需要解决。例如,不管其初始条件怎样,所有中央计划经济都是在实行生产资料国有化、禁止产权交易的制度背景下组织生产和分配的(张军,1993b;1995),因此,所有计划经济都面临一个在生产和分配的份额上占据绝对垄断地位的国有部门,即使(像中国那样)国有部门并不一定拥有绝对份额的劳动就业。另外,所有的中央计划经济在发展方式上都实行过赶超型的进口替代战略,并在此前提下形成了产品和要素价格严重扭曲的宏观政策环境(林毅夫等,1994b)。如果我们仅仅考虑不同改革中经济的初始条件,而对它们在经济的组织和制度结构背后所遵循的相同逻辑视而不见,那无异于丢车保卒。

对于中国的经济改革来说,虽然如萨克斯和胡永泰所言,在改革开始时面临着农村庞大的剩余劳动力,但是如果没有在传统国有部门所采取的双轨过渡策略,没有这种策略为非国有工业部门从而为农村剩余劳动力转移出来所提供的足够的时间,国有部门不仅本身将出现生产萎缩,甚至会成为非国有部门发展的代价,就是说,中国的工业生产可能在非国有部门提供足够的份额之前早已滑坡了,本书已经较多地讲到了这一点。因此,中国改革的相对成功并不像萨克斯和胡永泰所说的,不是因为渐进的改革方式而是因为有利的初始条件。没有双轨过渡的策略,国有部门就难以在改革初期保持增长,而没有国有部门的增长,仅有剩余劳动力和发展非国有部门的有利条件是无法保证改革初期的经济增长的。另外,对于前苏联、东欧的改革和中国改革的不同经历的比较,萨克斯和胡永泰只是过分看到初始条件的不同使中国的局部改革具有较低的成本优势,但却严重忽略了东欧和前苏联由于价格扭曲程度和计划控制更严厉而可能使局部改革有更大的收益(林毅夫等,1994b),仅用初始条件的差异就来否定中国渐进改革的经验教训是不妥当的。我们认为,在比较不同改革中经济的改革经历时不可夸大初始条件差别的解释能力,更为重要的是从改革中经济面临的共同性问题以及它们在微观机制上所遵循的相同逻辑入手来探讨不同改革方式的比较意义。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。