高斯(1777~1855),数学史上最伟大的数学家之一。他有着非凡的数学天赋。有两个有关他的广为流传的故事可以证明这一点。

高斯

据说,高斯不满3岁时,有一天,他父亲念念叨叨地结算他管辖的几个工人的周薪,突然间,小高斯打断他说:爸爸,你算错了,应该是……老高斯再用纸和笔核对了一下,发现自己的确错了,而孩子的答案是对的。而这时谁也没教过高斯算术。另一个故事更为人所熟知。上小学的时候,有一次老师让学生们从1开始一直加到100。当其他孩子还在费力地把一个数一个数地进行相加时,高斯已很快在他的小石板上写出答案,放到了老师的大讲桌上,并说“就是它!”。最后老师检查学生的结果,发现大多数学生的答案都是错的,而交卷最快的高斯的答案却是准确无误的。老师意识到高斯的天才,自掏腰包定购了较好的算术教科书送给高斯。孩子很快学完了这本书,他老师只得说:“他已超过我,我再也没有东西可教他了。”

后来领地的公爵听说自己领地上出了这么一个聪明好学的孩子,就资助高斯进一步学习。1792年,不满15岁的高斯进入卡罗琳学院。1795年10月,18岁的高斯离开故乡到哥廷根大学学习。1796年3月30日,标志着高斯人生的一个转折点。在这一天,他用圆规与直尺作出了正十七边形。这一成功为他赢得了巨大的荣誉,同时也确定了他一生的研究方向。在此之前,高斯曾在研究数学还是研究语言学上徘徊过。这一巨大成功使他非常兴奋,决定把数学作为自己终生的事业。在他死前,他还希望自己死后在自己的墓碑上刻上一个正十七边形,以纪念他年轻时的这项重要发现。高斯的要求因各种原因未能实现,但在他家乡不伦瑞克为他竖立的纪念碑上的的确确刻上了正十七边形,算是圆了他的遗愿。当1989年第30届国际数学竞赛在哥廷根大学举行时,还特意设计了正十七边形的会徽。

此后几年成为高斯一生学术创造力最旺盛的时期。按统计,1796~1801年,高斯提出的猜想、定理、证明、概念、假设和理论,平均每年不少于25项。其中一项重要成就是,1799年他在大学毕业论文中证明了数学中的代数基本定理,并因此赢得了“代数学之父”的称号。而其最辉煌的成就则是1801年发表的数学经典著作《算术研究》。此书一出版,就被全欧洲的顶尖数学家们尊为大师级作品。拉格朗日在1804年5月31日写给高斯的一封信中说:你的《算术研究》已经立即把你提升到了第一流数学家的行列之中。

1806年公爵在与拿破仑的战争中负伤而死。在失去了这位资助人以后,高斯不得不去找一份工作。他申请并得到了哥廷根大学天文台台长的职位。1807年底就任。说起来,高斯谋求这一职位并不仅仅是出于经济方面的考虑。因为他此前多年就已对天文学深感兴趣了。在1803年的一封信中,高斯曾写道:“天文学和纯粹数学是两个磁极,我的心灵磁针总是转向这两极。”事实上,大学读书时他就已开始天文观测。特别是,1801年12月,他利用自己首创的最小二乘法算出了谷神星的轨道。当谷神星在他的计算结果指导下被重新观测到时,他一下子被推上了全球最高级理论天文学家的位置。1809年,高斯出版了自己的第二部大作《天体沿圆锥曲线绕日运动之理论》。作为天文学中划时代的经典著作,这本简洁优美,又具有独创性的书一出版就得到科学界的高度评价和普遍赞美。

19世纪的第二个十年,成为高斯的“英雄岁月”。期间,他在数学各个不同分支的许多问题上同时工作,并喷涌出各种新鲜的思想与创造性成果。1817年,高斯又转向大地测量。此后十多年,他为此耗费了大量的精力。作为收获之一,他于1828年发表论著《弯曲曲面之一般探讨》,开创了内蕴微分几何。1830年前后,高斯又转向物理,并在磁学中作出许多基本研究,为纪念他这方面的贡献,磁力单位后来以他的名字命名。

1855年2月23日,高斯在哥廷根天文台的住所逝世。在他逝世后,汉诺威王命令为他铸一个纪念奖章。汉诺威著名的雕刻像和奖章制作者布雷·默尔做成了一枚70毫米的奖章。上面刻着:

汉诺威王乔治V 献给数学之王

自那以后,高斯便以“数学之王”著称。对后人来说,这位被誉为“能从九霄云外的高度按某种观点掌握星空和深奥数学的天才”,其无与伦比的数学天赋往往令人深感敬畏。美国数学家G·F·塞蒙斯曾评价说:“这就是高斯,一个至高无上的数学家,他在那么多方面的成就超过一个普通的天才人物所能达到的水平,以致我们有时会产生一种离奇的感觉,以为他是上界的天人。”

在高斯一生涉及的众多研究领域中,数论是他的最爱。正如他那众所周知的名言所说:“数学是科学的皇后,数论是数学的皇后。”在他看来,数学在科学中占有特别独特的重要地位,而数论又在数学中占有特别独特的重要地位。高斯对数论的贡献主要体现在他24岁时出版的伟大专著《算术研究》中。

《算术研究》全书共七章。第一章开宗名义讨论“一般的数的同余”;第二章讨论“一次同余方程”;第三章讨论“幂的同余式”;第四章探讨“二次同余方程”;第五章是“二次型与二次不定方程;第六章是应用,把前面的理论应用到各种特殊情形(如研究了mx2+ny2=A的整数解);第七章是分圆方程。其中,第四、第五、第七章都包含了划时代的理论成果。在第四章中,高斯给出了“算术中的宝石”——二次互反律——的第一个严谨证明。作为同余理论的中心结果,二次互反律在数论后来的发展中起着重要作用,华罗庚曾恰当地称它为“数论中的酵母”。在第五章中,高斯系统建立并大大扩展了二次型的理论,并讨论了三元二次型。这一章充满了不少成为以后数学家一系列重要研究起点的论题。作为结卷篇的第七章被认为是整本书的顶峰。在这一章,高斯讨论了方程xn-1=0(其中n为奇素数),并由此给出了正n边形能用尺规作图的条件。

可以说,在这本划时代巨著中,高斯既系统地总结了在此之前西方数论的工作,引进了标准化的概念和记号,解决了其中最难的一些问题,对已有的问题和方法进行了分类,同时又提出了新的方法,为后世数学家研究数论树立了典范,从而开创了数论研究的新纪元,奠定了现代数论的基石。此后100多年,几乎所有数论方面的发展都能追溯到这部著作所引出的思想。一段描述高斯一生的话语用于他的这一巨著也是非常恰当的:“他结束过去,他是过去的最高展示;同时他又开辟崭新的未来,以比那时人们或许鲜明意识到的更彻底、更强烈的最后剩下的光芒深入其基础之中。请允许我用一个比喻:对于我来说,高斯犹如我们巴伐利亚群山全景图中从北方看过来的祖格峰。群峰从东方蜿蜒上升,在巨大的科洛苏斯达到顶点,然后陡峭而下,到达新的低谷,而其山坡则向远方伸展,水流由此喷涌而出,产生新的生命。”

这里,我们要介绍的是高斯在书中所创造的一个精致发明。在数学中,我们经常会遇到整除问题。有时,商数显得并不重要。于是忽略掉无关因素,高斯得出了有关整数与可除性的全新且熠熠发光的概念:同余。

其实同余思想可以追溯到古代。在日常生活、天文历法、生产、民间游戏中都会出现同余问题。但高斯在《算术研究》中首次用近代的严格观点对同余给出了系统处理,并创用了被沿用下来的同余记号。

在《算术研究》一书第一章第一句话,高斯就开宗明义给出同余的定义:“若数b和c的差被数a整除,则称b和c对于a同余;否则称b和c对于a不同余”。然后他对b和c对于a同余引进了记号b≡c(mod a)。现在也经常采用另一种定义:如果两个整数a, b被另一个数m除,所得的余数相同,我们就称这两个数a, b关于模m同余,m称为模,记作a≡b(mod m)。根据这一同余的定义,显然有:若a, b关于m同余,则它们的差能被m整除。因此两种定义是等价的。

这样,a, b关于m同余可以表示为:a-b=mt, t是整数。反过来,如果a-b=mt, t是整数,那么a, b关于m同余。因而,a≡b(mod m)与a-b=mt(t是整数)也是完全等价的。

于是,从定义上看,同余和整除是同一件事情,同余可看做是可除性的符号语言。但引进了新的符号“≡”后,无论从问题的叙述上,还是解决问题的方法上都有了显著的变化,同时也带来了一些新的知识和方法。

首先,“≡”与“=”两者形式上几乎一致的性质,非常便于记忆。比如我们在同余理论中有:同模的同余式可以相加、相减和相乘,用符号表示即:若a≡b(mod m),c≡d(mod m),则a±c≡b±d(mod m),ac≡bd(mod m)。另外,在同余式的两边也可以加上、减去同一个数:若a≡b(mod m),则a±k≡b±k(mod m)。但也有例外。我们知道,若ak=bk(k≠0),则等号两边可以同约去k,得到a=b,这称为除法的消去律。然而对同余来说,这种除法消去律一般情况下不成立。即由ak≡bk(mod m),约去公约数k,得出a≡b(mod m)通常是不成立的。举一个非常简单的例子。由25≡15(mod 10),约去5得出5≡3(mod 10)显然是错误的。对同余的除法运算,正确的结论是:若ak≡bk(mod m),且(k, m)=d,则a≡b(mod m/d)。比如对上面的例子,由25≡15(mod 10),约去5应得出5≡3(mod 2)。显然,我们还可以由这一正确结论推出一种特殊情况:若ak≡bk(mod m),且(k, m)=1,则a≡b(mod m)。这意味着,同余中的消去律只有在k与模m互素时才成立。否则,模也应被这个公因子k去除。

不仅仅如此,事实上这种非常紧凑的记号被证明是高度有效的。

由于数论涉及的一个重要课题是研究整除,而同余式提供了一种描述整除性质的简便方式,因此它的引入使数论有了自己的代数。在代数里面,一个主要问题是解代数方程。在同余理论中,有与解代数方程非常类似的核心问题:解同余式方程(组)。而且和方程一样,同余式方程也有“高次的”。

高次同余式已成为数论领域中非常富有魅力的分支,特别是二次同余式能导出一些极其优美的定理,其中最著名、最重要的就是由高斯最早证明的“二次互反律”。一般情况下,高次同余式问题研究起来比较困难,我们这里不做涉及。我们的讨论将只限于最简单的一次同余方程(组)。

一次同余方程的一般形式是ax≡b(mod m)(其中ma)。如果存在整数c使同余式ac≡b(mod m)成立,则称c是此一次同余方程的解,而x≡c(mod m)被视为同一个解。

对于一次同余方程,首先要考虑的问题是:这个方程在什么情况下有解?这相当于问:求整数x使得m整除数ax-b。而如果可求得整数y,使得ax-b=my,则数m就整除数ax-b。由此可以看到同余式ax≡b(mod m)有解当且仅当ax-b=my(即ax-my=b)有解。对这个二元一次不定方程来说,我们已经知道它有解的充分必要条件是(a, m)整除b,于是自然有结论:同余式ax≡b(mod m)有解的充分必要条件是(a, m)整除b。

随后要探讨的问题是:如果一次同余方程有解,那么它有多少个解?有解时如何求解?对此,我们这里可以给出已有的圆满的结论:一次同余方程有解时,解的个数等于(a, m)。而且若x0是一个解,那么它的所有解是 ,t=0,1,……,(a, m)-1。

,t=0,1,……,(a, m)-1。

显然,由这个结论可以得到一个推论:当(a, m)=1时,同余方程有解,且只有一组解。我们下面举两个简单例子说明一下在这种简单情况下如何求解一次同余方程。

比如:解同余方程4x≡3(mod19)。

我们可以先在两边同乘以5,得到20x≡15(mod 19);因为20≡1(mod 19),因此20x≡x(mod 19)。于是,我们得出解:x≡15(mod 19)。

再比如:解同余方程13x≡16(mod 7)。

我们可以做如下的变换:左边减去7x,6x≡16(mod 7);右边减去14,6x≡2(mod 7);两边约去公因子2,3x≡1(mod 7);两边同乘以5,15x≡5(mod 7),又15≡1(mod 7),因此15x≡x(mod 7)。于是,我们得出解:x≡5(mod 7)。

可以看到在巧妙地解上面同余方程的过程中,我们利用了同余式的性质。而且由于同余式和代数等式具有类似的性质,因此在处理同余式时,我们可以像对待方程那样做非常类似的运算(例如移项、合并同类项等),这就使得同余式求解也非常类似于解代数方程。但是,需要特别指出:同余式在乘以或约去一个数k时需特别小心,为了保持同解性,必须要满足(k, m)=1。

除上面的方法外,我们还可以利用一次同余方程ax≡b(mod m)与二元一次不定方程ax-my=b的联系求解。显然,这两个方程的x的值完全相同,即当同余方程有解x0时,二元一次不定方程有解(x0,y0)。

比如解4x≡3(mod 19)。我们可以利用前面介绍的方法先求得与之对应的二元一次不定方程4x-19y=3的一个特解是(15,3)。这表明整数15可以使4x≡3(mod 19)成立,于是x≡15(mod 19)是同余式的解。

显然,事情也可以反过来,即可以通过求解同余方程来求解二元一次不定方程。这需要把一次不定方程先转化成对应的一次同余式。事实上,对ax+by=c来说,可看做同余式ax≡c(mod b)或by≡c(mod a)。于是可选其中的任一式,解出其变量,然后将结果代入原方程而求得其全部解。

比如求不定方程9x+16y=35的整数解。这相当于求9x≡35(mod 16)或16y≡35(mod 9)。我们解16y≡35(mod 9),变换为7y≡35(mod 9),由此得y≡5(mod 9)。即y=5+9t,代回原方程得x=-5-16t。

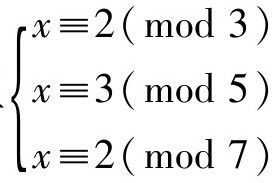

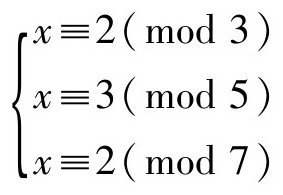

在介绍过一次同余方程后,我们再来看一下由多个一次同余方程联立得到的一次同余方程组。比如,我们可以求含未知数x的同余式组 ,如果有一整数c满足这个同余式组,那么c是这一同余式组的解。

,如果有一整数c满足这个同余式组,那么c是这一同余式组的解。

对上面这个同余式组而言,换一种角度考虑,它相当于问:物不知数(x),三三数余二,五五数余三,七七数余二,求x。显然,这正是我们前面所介绍的孙子问题。也就是说,在引入同余概念后,物不知数问题可用完全等价的一次同余式组来表达。

由此,我们还可以给出孙子问题的一种解法。

由x≡2(mod 3),可直接得到x-2=3y,即x=3y+2。把它代入第二个同余式x≡3(mod 5),有3y+2≡3(mod 5),即3y≡1(mod 5),两边同乘以2,得6y≡2(mod 5)。由此可解得y≡2(mod 5),于是有y=5z+2。代回得,x=3y+2=15z+8,把它再代入第三个同余式x≡2(mod 7),有15z+8≡2(mod 7),解这一同余式有z≡-6(mod 7),即z≡1(mod 7),于是z=7k+1。最后得到x=15z+8=15(7k+1)+8=105k+23,能满足三个同余式。

这种累次代入法的优点是适应的范围较广,对模没有什么要求。

解决这一问题的另一种途径则是利用《孙子算经》中处理物不知数问题时所使用的方法,即问题的解可以表示成:

2×(5×7)+3×(3×7)+2×(3×5)-105p=2×70+3×21+2×15-105p。

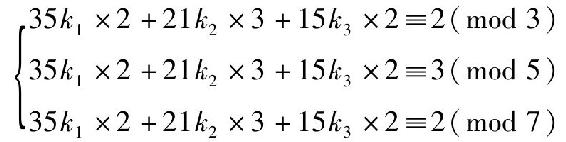

现在我们可以用同余理论给出孙子方法的一种大体证明。

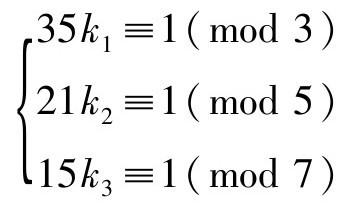

为了解 ,我们可以先寻找一组整数k1,k2,k3,使其满足

,我们可以先寻找一组整数k1,k2,k3,使其满足 。我们假定这样的一组整数找到了,进而,我们可

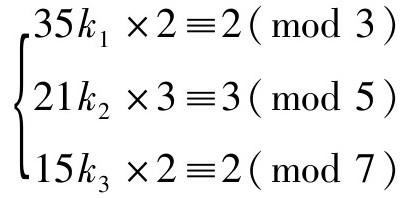

。我们假定这样的一组整数找到了,进而,我们可 ,由此得

,由此得 ,

,

因此可知35k1×2+21k2×3+15k3×2是原同余式组的一个特解。

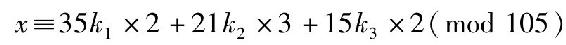

又x若是另一解,则x-(35k1×2+21k2×3+15k3×2)应是3、5、7的公倍数。由于3、5、7的最小公倍数是105。因此,同余组的解可表为: 。

。

剩下需要补充的是,要寻找的一组整数k1,k2,k3是否存在。我们知道,对一次同余方程ax≡b(mod m)来说,当(a, m)=1时,同余方程有解,且只有一组解。于是由(35,3)=(21,5)=(15,7)=1,可知此同余式组中每一个同余方程都有解,而且有唯一解。事实上,可得到k1≡2(mod 3),k2≡1(mod 5),k3≡1(mod 7)。如果限定0<k1<3,0<k2<5,0<k3<7,那么有唯一符合条件的k1,k2,k3,即k1=2,k2=1,k3=1。

运用同样的推理思路,我们可以得到一种推广结果。

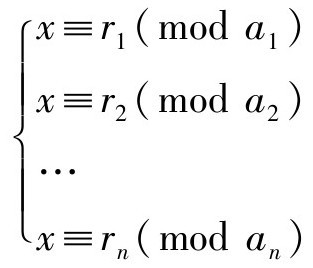

设m1,m2,……,mn是两两互质的正整数,r1,r2,……,rn都是整数,则一次同余式组:

必有解,而且有唯一解。

必有解,而且有唯一解。

如果令M=a1a2a3……an,那么这组解可以表示为:

这正是秦九韶在《数书九章》中已经给出的结果。而其中的ki被秦九韶称为乘率。而且秦九韶给出了求乘率的有效算法:大衍求一术。因此这一形式漂亮的结果现在被国际上称为“中国剩余定理”。鉴于乘率的求法为整套运算的关键,所以通常也将中国古代关于物不知数问题的独特解法称“大衍求一术”。

在历史上,最早提出一次同余组问题的是《孙子算经》。书中同时给出了求解物不知数题的一种有效方法。

之后,印度学者应用“库塔卡”法成功解决了二元一次不定方程(组)问题。由于二元一次不定方程组问题与物不知数问题与一次同余组问题都是等价的。因此,我们说在6~12世纪间,印度数学家对“物不知数”问题也作出了贡献。就时间而言,他们的研究晚于《孙子算经》,早于《数书九章》。但在一般性和完整性上,其结果不如大衍求一术。

在西方,最早接触物不知数问题的是意大利数学家斐波那契(约1170~1250)。他在《算盘书》(1202)中给出了两个一次同余问题。这两个问题从形式到数据都和物不知数题相仿。如其中一个问题是:一数用3、5、7除,余数分别是2、3、4,最小答案为53。这可能是偶然的巧合。但也有可能是中国的物不知数问题及算法经丝绸之路传到阿拉伯,而斐波那契又从阿拉伯人那里学到。书中,斐波那契没有对其解法作理论或一般解释,其水平没有超过《孙子算经》。

1247年,南宋数学家秦九韶在历史上第一次详细地、完整地阐述了求解一次同余方程组的算法,此后,阿拉伯、德国、英国等国家又出现了若干关于“物不知数”问题的研究。但是“17世纪之前,欧洲学者关于同余式组的研究尚未达到秦九韶的水平。”

进入18世纪,瑞士的欧拉和法国的拉格朗日开始对同余式问题进行了系统研究。特别是,高斯于1801年在《算术研究》一书中提出了解决这类问题的完整方法,并给出了严格的证明。

我们这里可以把秦九韶与高斯的工作做一简单对比。

正如我们介绍过的,秦九韶处理整个问题的方法被他称为“大衍总数术”,它包括三大部分。其一,将给出的问数化为两两互素的定数。其二,利用“大衍求一术”求各个乘率。最后,利用中国剩余定理求总数。

高斯对一次同余式组问题的系统论述出现在《算术研究》第一、第二章。其中秦九韶的几项研究在《算术研究》中都有相应章节对应。大衍求一术:第1章第27、第28节;求定数术:第2章第34节;大衍总数术:第2章第36节。

由于东西方数学历史背景不同,两人导出结果所取的途径和工具有所不同。“运算虽然相同,理论却不同……高斯有系统的程序,准确并且少废话,但中国数学家的作品却晦涩、啰唆,过程反复冗沓。”两人的方法可以说是殊途同归,各有千秋。

在求乘率方面,秦九韶的大衍求一术现在看来也是一种非常有效的算法,在具体问题上往往要优于高斯的方法。

在“求定数术”方面,秦九韶在历史上第一个考虑了如何把“不两两互素的模化为定数”问题,并给出了一种算法。但他的方法表述得非常晦涩,而且可能存在不够严密的地方。相比之下,高斯对此的处理方法则好得多。他利用素因数分解手段,从舍弃多余的同余式着手,以得到满足条件的定数。在这一转化过程中只要有一对同余式发生矛盾,则原同余式组无解。而如果没有出现矛盾的同余式,则当所有多余的同余式被舍弃后,所有余下的模两两互素,于是可用中国剩余定理解决。

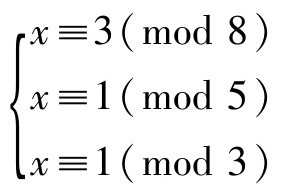

举一个例子:解同余方程组x≡3(mod 8),x≡11(mod 20),x≡1(mod 15)。

这里的8、20、15不满足两两互素的条件。高斯的处理方法是:把这一同余方程组转化为如下与之同解的同余方程组:

又显见,满足第一个方程的必满足第二个,而第三、第四个方程是一样的,因此,这一同余方程组和同余方程组 同解。3、5、8两两互素,因此可以应用中国剩余定理,最后得到x≡-29(mod 120),这就是原同余方程组的解。对于一般情形的这类方程组可以应用同样的方法求。

同解。3、5、8两两互素,因此可以应用中国剩余定理,最后得到x≡-29(mod 120),这就是原同余方程组的解。对于一般情形的这类方程组可以应用同样的方法求。

相比之下,秦九韶工作的最大不足之处在于他只给出了求解一次同余组的一般计算步骤,未及深入探讨命题的证明以及同余式、同余式组有解的条件等理论问题。而高斯则用现代数学语言解释和严格证明了包括模数两两互素情形在内的全部命题。

对历史上研究一次同余组的各种工作,比利时学者李倍始在其《十三世纪的中国数学》(1973)一书中曾做过全面而细致的分析。他将一次同余式组的解法分成由浅入深的十种高度:

1.提出问题、附特解,未述解法。

2.零散设题,算法限于一些特殊数据。

3.限于一套数据的某种算法。

4.限于特例的证明。

5.两两互素模的一般算法,未解。

6.两两互素模的一般算法,有解。

7.两两不互素模的一般算法,未证。

8.两两不互素模的一般算法,并给出有解的条件。

9.给出5的证明。

10.给出7的证明。

然后,李倍始以这十种高度为衡量标尺,对从《孙子算经》到19世纪斯提尔吉斯共15个有代表性的人或书作了分析、比较,最后他按工作质量排列出一个名次表:斯提尔吉斯(1890),欧拉(1743),高斯(1801),秦九韶(1247),贝维立基(1669),哥廷根手稿(约1550),休顿(1657),慕尼黑手稿(约1450),斐波那契(1202),杨辉(1275),《孙子算经》(约400),阿古洛斯(约1350),程大位(1592),严恭(1372),玉山若干(约1460)。秦九韶名列第四。

然而,当考虑到秦九韶所生活的年代时,可以说李倍始对秦九韶贡献的如下评论是恰当地:“秦九韶在不定分析方面的著作时代颇早,考虑到这一点,我们就会看到,萨顿称秦九韶为‘他那个民族、他那个时代,并且确实也是所有时代最伟大的数学家之一’,是毫不夸张的。”

西方最早认识到秦九韶这一工作重要性的是英国传教士、汉学家伟烈亚力(1815~1887)。

从1852年8月起,伟烈亚力在《华北先驱周报》上以“O”为笔名,陆续发表《中国算术科学摘记》,其中介绍了“物不知数”问题,并说“在追溯这个解法的发展过程中,我们发现,直到宋末,它才逐渐变得更为清晰,此时秦九韶在他的著作中给出了完整的原理,使我们能够解开上面那一大堆神秘数字之谜”,随后他向西方介绍了秦九韶的大衍求一术。由此秦九韶的工作被介绍到欧洲。

1874年,德国人马蒂生(1830~1906)在《数学与自然科学教育杂志》上发表文章,首次指出秦九韶的大衍求一术与高斯关于一次同余式组的解法一致。1876年,他又在《数学物理杂志》上撰文介绍大衍术。1881年,马蒂生继续撰写文章对大衍术进行深刻清楚地论述,使得中国大衍术彻底为欧洲人所理解。由于这些介绍,中国古代数学中的这一杰出创造受到世界学者的瞩目。如德国著名数学史家M·康托尔(1829~1920)曾高度评价大衍求一术,并称赞发现这一算法的中国数学家是“最幸运的天才”。而在西方数学史著作中,《孙子算经》中“物不知数”问题的解法逐渐被称为“中国剩余定理”并被沿用至今。

顺便指出,中国剩余定理这一工作不仅在古代数学史上占有地位,而且在现代也多有用场。如它现在可以应用于电子计算机的设计中,在近代抽象代数学中它亦占有一席之地。出人意料的是,在希尔伯特第十问题的解决中它还发挥了重要作用。

至此,我们在本书中已经对中国传统数学取得的几项重要成就做了较详细的介绍。在转入后面的章节之前,我们这里准备对中国传统数学做一个简要的概述。其得与失、经验与教训也许值得我们深思。

中国传统数学(也称中算)源远流长。在古代世界四大文明中,中国传统数学不仅历史悠久,而且持续繁荣时期最为长久。

从遥远的古代到先秦时期为止,称为中国古代数学的初期阶段。在这一时期,对中国古代数学具有决定意义的是算筹的使用。算筹记数有纵横两式,以空位表示零。这是世界上最早的十进位值制记数体系。在这一当时世界上最方便最先进记数法的基础上,中国古代数学家逐步建立起富有算法化特色的东方数学大厦。中国古代数学称为“算术”,其原始意义就是运用算筹的技术。可以说,算术这个名称恰当地概括了传统数学使用算器,以算为中心的特点。

秦汉时期是中国古代数学体系的形成阶段,也是中国数学经历的第一次发展高潮。在这一时期,数学成为一个专门的学科,一大批数学书籍出现。特别是《九章算术》的问世,标志着中国古代数学基本框架的形成。在这本影响深远的中算名著中记录了中国古代数学的多项重要成就,其中许多在当时世界上处于领先地位。如本书中介绍过的开方术,特别是“方程章”给出的线性方程组解法及负数的引入更是遥遥领先于世界的创造。《九章算术》的问世还使中算的特点巩固下来。如:注重应用、密切联系实际的风格;以算法为中心等。

在这一基础上,魏晋南北朝时期,中国古代数学又有了新的发展。这一发展由赵爽的《周髀算经注》开端,中经刘徽《九章算术注》等工作,以祖冲之父子的研究为这一时期数学发展的最高峰。这是继两汉之后我国古代数学发展的又一个高潮。

赵爽,我国古代杰出的数学家之一,一般认为他是三国吴人。他是我国历史上首次对《周髀算经》进行认真而全面研究的数学家,而他关于数学的研究成果也都记录在他对《周髀算经》所作的注中。在《周髀算经》首章之后,赵爽撰写了极有价值的《勾股圆方图注》。在这篇重要数学文献中,赵爽涉及了开方问题,给出了方程x2-2cx+b2=0(相当于x2+A=Bx,其中系数为正)的求根公式。

稍晚于赵爽的刘徽(约263),是中国古代著名数学家。作为现代被公认的中国历史上最杰出的数学家之一,他的数学成就已得到国际的承认。有研究者称他为“当之无愧的世界数学泰斗”;也有研究者认为“从对数学贡献的角度来衡量,刘徽应该与欧几里得、阿基米得等相提并论。”但非常遗憾的是历史上没有留下有关他的详细生平史料,以致后人连他的最基本履历都不清楚。

但幸运的是,刘徽的数学成就被完整保留在他的《九章算术注》(263)中。可以说,《九章算术》的刘徽注是我国古代数学上的划时代著作,其中包含了刘徽丰富多彩的创见与发明。

在数系理论方面,他引进了以十进分数形式给出的十进小数,并用它表示无理数,成为世界上最早提出并应用十进小数概念的人;在分数、负数、无理数问题上他也都提出了一些真知灼见。在线性方程组方面,他改进了线性方程组的解法,创造了解线性方程组的互乘相消法与方程新术。刘徽还研究过等差级数,并且得出了求和公式。在几何方面,他证明了圆面积公式,对圆周率进行了推算;对多面体、圆锥、球等的体积进行了研究。另外,刘徽发展完善了重差理论。在前人工作基础上,他撰《重差》一章作为《九章算术》第10卷,后来以《海岛算经》为名单行,并成为《算经十书》之一。作为中国古代伟大的数学家,刘徽另一项杰出创见是对微积分思想的认识与应用。以现代的观点看,将无穷小分割方法与极限思想引入数学证明,可看做刘徽最杰出的成就。

除了这些具体的数学成果之外,以现代的观点看来,刘徽更重要的贡献在于他的数学思想与方法。他在《九章算术注》中引入了原书中所缺乏的逻辑环节:他以严密的数学用语描述了有关数学概念,提出并定义了许多数学概念;提出出入相补原理、截面积原理、齐同原理等许多公认正确的判断作为证明的前提,然后通过“析理以辞、解体用图”,把逻辑推理与直观分析结合起来,全面论证了《九章算术》中的公式、算法;他又对各种算法进行总结分析,揭示出各种算法之间的有机联系,使之成为一个严谨、完整的理论体系。正如现代研究者指出的:“刘徽的数学之树是在《九章算术》的数学框架基础上加以改造,注入了血肉和灵魂,形成了一个以计算为中心,以演绎推理为主要逻辑方法的理论系统。”

刘徽之后的南北朝时期,又出现了《孙子算经》、《张丘建算经》等数学著作。但这一时期最有代表性的工作来自祖冲之父子。

祖冲之(429~500),南北朝时南朝的杰出科学家。自年轻时起,他就对天文学和数学产生了浓厚的兴趣。在他一生中,曾担任过各种大小官职,可他对科学的热爱一直未停止过,几十年中他利用一切时间孜孜不倦地从事研究。

在对前代历法书进行分析比较并进行了长达10年之久的天文实测基础上,年仅33岁的祖冲之制定了当时最先进的历法——《大明历》。作为多才多艺的科学家,祖冲之还创造过指南车、水碓磨、千里船等多种机械;他又精通乐律,还是一位下棋能手,甚至写过10卷“小说”。

深受父亲影响的祖暅,自小也热衷于科学研究。据说他小时候专心读书,连打雷也不觉得;走路时思考问题,曾经撞到别人身上。

祖冲之父子二人最大的成就在数学方面。后来,祖冲之撰《缀术》5卷,祖暅又续作1卷,将他们的数学研究结果记载在里面。然而,极为可惜的是,由于书的内容深奥难懂,“学官莫能究其深奥,是故废而不理。”后来竟然失传了。现在我们只能从他人著作中找到父子二人的两项重要成就。其中最广为人知的一项是圆周率的计算。另一项成果是球体积公式的证明。在方程方面,在《隋书·律历志上》说:祖冲之“又设开差幂,开差立,兼以正负参之。指要精密,算氏之最也。”据此推测,祖冲之可能已能解包括负系数在内的二次和三次方程。然而随着《缀术》的失传,后人已无法确切了解祖冲之父子的这一研究成果了。

大唐盛世是中国封建社会最繁荣的时代,可是在数学方面,整个唐代却没有产生出能够与其前的魏晋南北朝和其后的宋元时期相媲美的数学大家。在隋唐时期,最重要的数学成就是唐初王孝通所著的《缉古算经》(约630)。全书在不用数学符号的情况下用几何方法列出三次方程,并用带从开立方法得到了这些方程的数值解。作为中国古代第一部论及一般三次方程的书籍,《缉古算经》开创了后世高次方程问题研究的先声。

隋唐时期,由于历法需要,天算学家还创立了二次内插法,丰富了中国古代数学的内容。此外值得一提的是,在唐代编纂注释了《算经十书》。这十种算书包括《周髀算经》、《九章算术》、《海岛算经》、《孙子算经》、《夏侯阳算经》、《张丘建算经》、《缀术》、《五曹算经》、《五经算术》、《缉古算经》。但后来当13世纪重新刊刻《算经十书》时,因《缀术》已失传,于是把找到的另一数学著作《数术记遗》选入,成为现传本《算经十书》。

宋元时代是中国传统数学的鼎盛时期。宋元数学翻开了中国数学史上也是世界中世纪数学史上最辉煌的一页。从11~14世纪约300年期间,出现了一批著名的数学家和数学著作。约1050年,贾宪在《黄帝九章算术细草》(已失传)中提出可适用于开任意高次方的“开方作法本源图”与“增乘开方术”,为宋元数学的进一步发展开创了良好的开端。其后又有刘益(12世纪中期)的《议古根源》(已失传)问世。再之后,从1247年到1303年的50多年,成为中国数学史上的黄金时代,被称为“宋元四大家”的李冶、秦九韶、杨辉、朱世杰作出了精彩杂陈的贡献。他们的许多工作,特别是在代数方面的研究,达到了中国古代的高峰,其中一些成就也是当时世界数学的高峰。

在这四大家中,杨辉和秦九韶一直生活在南方,李冶和朱世杰则世居北方。南方以高次方程数值解法、同余式解法及改进乘除捷算法等研究为主。北方则以列高次方程的天元术及其解法为主。而出生得最晚的朱世杰,则得以幸运地博采南北两地数学之精华,并最终集南北两个数学中心之大成,“兼秦(九韶)、李(冶)之所长”,“又兼包众有,充类尽量,神而明之,尤超越乎秦李之上”,达到了中国筹算数学的巅峰。而其《四元玉鉴》被认为“中法以《四元玉鉴》为诣极之书”。20世纪美国著名科学史家G·萨顿(1884~1956)则评价朱世杰是“汉民族的,他所生存的时代的,同时也是贯穿古今的一位最杰出的数学家”,并称赞《四元玉鉴》“是中国数学著作中最重要的一部,同时也是中世纪最杰出的数学著作之一”。如此之高的评价,朱世杰和他的著作都是当之无愧的。

不幸的是,自朱世杰以后,中国传统数学便走了下坡路,中国传统数学此后非但没有重续辉煌,反而骤转衰落,以致《四元玉鉴》成为中国传统数学的绝唱。

整个明代最重要的也是流传最广的数学书是程大位的《算法统宗》(1592),而其最成功之处在于普及了珠算,在数学创造方面则乏善可陈。随着珠算的流行,商业算术被普及,传统数学出现长期停滞甚至倒退。筹算几乎绝迹,建立在筹算基础上的许多重要数学成果(如天元术、大衍求一术等)不仅没有得到继承与发展,甚至沦落到逐渐失传的地步。从元代朱世杰之后,中国传统数学由高峰走向急剧衰落。这一转折一般称为中国古代数学的“中断”。形成对照的是,正是这一时期,西方数学大大地向前发展了。16、17世纪,当近代数学在欧洲蓬勃兴起以后,中国数学就更明显地落后了。

16世纪末以后,以徐光启和利玛窦合译《几何原本》为开端,西方数学陆续传入中国,使中国数学研究出现了中西融合的局面。在清初,许多数学家研究中西数学并获得部分成果,影响较大的有梅文鼎等。清代中叶乾嘉年间,数学研究又转入一个以考据为主的时期。许多学者对《算经十书》和宋元时期的数学著作做了校勘、注释工作。长期失传的宋元数学精粹如天元术等被重新发掘出来,并出现了一个研究传统数学的高潮。其中一些研究成果突破了旧有的框框。如数学家汪莱、李锐讨论了方程根的个数等为以前中算家完全忽视的问题。鸦片战争以后,通过李善兰等的翻译,西方近代数学开始大规模传入中国,中国数学开始转入一个以学习西方数学为主的时期。总的来说,清代数学家对中西方数学做了大量的会通工作,取得了一些独创性成果。这些成果与传统数学相比是进步,但与同时期的西方数学相比已明显落后了。

回顾历史,我们可以看到,中国传统数学曾经在代数学(包括列并解方程、方程组)以及不定方程(组)等领域处于世界领先地位。然而,自14世纪后,中国数学出现突然中断现象。而与此同时,受中国影响的日本数学则得到进一步发展,而西方数学的发展更是逐渐加速,最终遥遥领先于中国。

中国传统数学为什么会出现中断?又为什么会从领先到落后?我们从中国数学具有的一些特点出发,做些粗略的探讨。

鲜明的社会性是中国传统数学最基本的特点。这种社会性的一种表现是,数学教育与研究始终置于政府的控制之下,使之服务于统治阶级的需要。

就数学教育来说,中国古代由官家开办的数学教育,主要是为培养政府业务行政部门的专业计算人员而设立的。许多数学典籍也是为这一目标而编写的。十部算经大都具有这样的性质,因而,从某种意义上说,中国传统的数学教育带有技术教育的性质。

就数学研究来说,研究的内容也与实际生活中的问题密切相关。以《九章算术》为例。“从它的社会根源来看,它与官僚政府组织有密切关系,并且专门致力于统治官员所要解决的(或教导别人去解决的)问题。土地的丈量、谷物容积、堤坝和河渠的修建、税收、兑换率——这些似乎都是最重要的实际问题。为数学而数学的场合极少。”自《九章算术》之后,中国数学著述世代不绝。然而,通观中国传统数学著作,基本上都遵从问题集的体例编纂而成,而且其所涉及的内容也几乎都与当时的社会有着密切的关系,反映了当时社会政治、经济、军事、文化等方面某些实际情况和需要。

中国传统数学与历法的关系,也显示了中国古代数学的社会性质。在中国传统政治文化氛围中,历法研究既与农业生产相关,又因关系到当局者对王朝的兴衰与皇室命运的理解而与国家政治有异常密切的关联。由此,天文历法在官学中占据了非常突出的地位。如英国著名科技史家李约瑟所说:“谈到社会因素时,很明显的是,在整个中国历史中,数学的重要性主要是在于它与历法有关。在《畴人传》中很难找到一个数学家不受诏参与或帮助他那个时代的历法革新工作。”事实上,中国历史上皇帝关心数学,多半是由于编制历法的需要。

中国传统数学的社会性,还表现在中算家的数学论著深受历史上各种社会思潮、哲学流派等的影响,被打上形形色色的印记。特别是在中国封建社会中占据统治地位的儒家观念对于传统数学理论的发展产生过比较深远的影响。

中国传统数学的这种“社会性”,使中国古代数学对社会有着直接的依从关系。由于中国传统思想对实用性的执著,这种依从最重要的结果是导致了中国传统数学的实用性特点。

这种实用性的表现之一是我国古代数学典籍具有浓厚的应用数学色彩,这与古代希腊数学追求纯粹“理念”形成强烈的对照。在这种实用性思想支配下,中国传统数学被表述为一个实用性体系。以《九章算术》为代表,这一实用性体系表现在宏观结构上,以应用领域和常用数学模型来区分数学内容;表现在微观结构上,是“题—术”和“术—例题”两种方式。《九章算术》之后,多数中算著作都采用了这种表述体系,这使它们显得更像是数学问题集。

与实用性数学相适应,中国古代数学主要关注于计算。以算为主,决定了中国传统数学的成果表现为算法的形式,因为计算就要用算法,这成为中国古代数学算法化思想的来源。于是,中国传统数学实用性的特征,决定了它的发展以解决实际应用问题和提高计算技术为其主要目标。

算法要求用计算工具来实现,因此,在数学实用思想的引导下,计算工具成为必要的数学依据。于是先是算筹的使用,而后在明代又有算盘的兴起。其中对中国传统数学而言具有决定意义的是算筹的引入。通过使用算筹,中国出现了一套以算法为中心的筹算制度,并奠定了中国传统数学算法化、实用化、计算化的特点。事实上,传统数学中的许多“术”就是如何布筹列式以及对筹式施行的演算程序,它们通常具有模式化、程序化的特征,可看做是应用算筹为工具的算法,这些方法许多可以稍做改写即可搬到现代电子计算机上实现。而中国数学的发展则表现为“术”的建构和改进。

中国传统数学具有的这些基本特征深刻影响了中国数学的发展。从积极的方面看,它在一段时间内曾形成并促进了与西方风格迥异的中国传统数学的大发展。

我们先看一下以算筹为算具带来的正面影响。

首先,以算筹为工具,中国很早就使用了比较完善的十进位值记数制,这为建立高效的加、减、乘、除等运算方法奠定了基础,这也使我国古代数学在数值计算方面得以大大超过许多其他古代民族。比如,在欧洲由于很长时间里使用罗马数字进行数学运算,结果在自然数的乘除运算时非常复杂,遇到了分数简直寸步难行。直到阿拉伯数字传入并被接受后,欧洲在计算方面的落后状况才得以改观。

更重要的是,中国古代数学家充分发挥了算筹的优越性,发展出内容十分丰富的“筹式”演算方法,特别是到宋元时期,中国的算法有了新的提高,达到了新的高度。这时期所创造的算法有许多即便按现代标准衡量也达到了很高的水平。如秦九韶的正负开方术、大衍求一术等都是相当典型而复杂的算法。

毫不夸张地说中国古代数学的辉煌成就,大都是借助于算筹取得的。

再来简单看一下数学的社会性与实用性所带来的正面影响。

在古代中国,数学被看做是一种可以在社会生活生产中应用的实用的技艺,数学能“经世致用”,因而在一定时期一定程度上受到统治者与社会的重视。特别是当社会因此提出许多迫切需要数学解决的问题时,中国古代数学会因之得到比较快的发展。这也是中国到汉朝时期就出现《九章算术》这一数学名著的原因。

在中国古代,数学的重要性还通过它与历法的关系显现出来。历法由于被看做是直接服务于最高统治者的王学而受到特别的重视。而对此的研究则给数学的发展以极大的刺激,并直接促进了中国传统数学的发展。事实上,中国古代许多数学问题或方法都是在天文历法的探讨中提出并得以解决的。如本书中所介绍的一次同余式组解法,起源于天文学中“上元积年”的推算。另一个典型例证是由于天算家编制历法的需要导致内插法的应运而生与发展。可以说,古代历法与数学的相互影响与促进,在中国天算史上是不乏例证的。与此相伴,天、算之间的学术纽结得到加强并呈现出天、算共同发展的趋势。

然而,反过来中国传统数学具有的这些特征也给中国数学的发展带来许多消极影响,这种负面作用在数学发展到一定程度时更是突显出来,自朱世杰之后传统数学的中断即与此有关。

我们先看一下筹算的局限性。

筹算的一个不足是,许多数学问题有答案而无解答过程,这自然不利于数学知识的广泛应用与传播。元末明初,为更好地适应计算的需求,中国古代的计算工具由算筹转化为算盘。由于宋元及之前的数学成果、数学知识都是利用算筹的算法表述出来的。而这些需要在数学教学中加以传递和继承,在数学著作中都没有记载。于是随着数学教育急剧滑坡,对那些表述宋元杰出数学成果的筹算算法因缺乏有效的传递而逐渐无人理解了。几代人之后,会用算盘的人几乎就已看不懂一些数学著作中所记载的利用算筹的比较抽象的算法了。天元术、四元术、招差术、大衍求一术等在明代的失传即与此有关。

数学符号不完备,“从未自发地发明任何公式的符号方法”,这是束缚中国传统数学进一步发展的重要因素。而这与中国独特的筹算体系有关。筹算的一大局限就在于它不利于数学的符号化。在数学发展的早期阶段,这一点还不明显。但当随着数学进一步发展,要求更高的抽象化和符号化时,筹算的这一弱点就显露无疑了。在中国,筹算数学发展到13世纪已达到它的顶峰,在筹算框架内发展出了半符号代数“天元术”与“四元术”,然而这种筹式方程运算不仅笨拙累赘,而且在筹算体系内无法建立五元(或更多元)术。事实上,清代数学家李善兰就曾在其《四元解》中试图对四元术的筹算表示法进行改进,以期解决原始四元表示法最多只能表达含四个未知数的限制及部分交叉项无法确切表达等问题。但他的努力并不成功,由此,他深切了解了符号代数相对于四元术的优越性。

因而,若想再向前迈进,就必须突破筹算的限制,向笔算的符号数学转化。然而,这一步在中国古代一直没有完成。事实上,由于中国筹算曾表现出优越性,客观上抵制了笔算的发展,使中国古代从未有过西方那样的笔算。由于无法在筹算体系内发展出完善的数学符号,因此使用算筹只能表示具体的量而不能表示抽象的量。如天元术可以表示数值方程,但一般二次方程就无法用算筹来表示,这也限制了人们的抽象思维,使数学不能发展到更高概括和抽象的水平。

算筹更大的不足在于,它适于计算而不适于证明。寓理于算,可以说是中国传统数学理论在表现形式上的一个特点。也就是说,中算家是将其依据的算理蕴涵于演算的步骤之中,起到“不言而喻,不证自明”的作用。这种作法在一定时期内是成功的。例如,秦九韶对于线性方程组的矩阵解法并没有进行一般性证明,但他的解题步骤表明,他是在进行严格的同解变换。但数学发展到一定阶段以后,数学家们再满足于“寓理于算”对数学发展就很不利了。一方面,如果数学家不把自己的新思想、新理论明确表述出来,后人是很难从具体题目中了解的。理论越深,这种难度就越大。明代中期的数学家们看不懂前人的天元术著作,原因之一便是书中没有明确阐述算理。更重要的方面是,“寓理于算”妨碍了数学家对自己理论的发展。因为比较复杂的理论需要一个逐渐完善的过程。如果数学家没有清晰地记下自己的创造性思维,以后就很难在此基础上进一步发展。从整个数学的进程来看,数学发展到一定程度必须依靠严密的逻辑推理和证明才能获得更大的进步。但“寓理于算”的筹算则不能适应这种要求。金元数学在一定程度上摆脱了实际应用的束缚,并取得可观的理论进展,但却后劲乏力,这也是重要原因。

综上所述,中国传统数学以筹算为基础的特点造成它的几个弱点:一是依赖算筹;二是数学符号不完备;三是不重视证明。其中后两者又与传统数学对算筹的依赖有关。成也萧何,败也萧何。筹算曾经推动了中国古代数学的发展,创造了中算的辉煌,但最后却成了阻碍中国古代数学发展的因素。中国传统数学未能获得更大的成就以及元代后的中断不能不说都与筹算的使用密切相关。

再来看一下中国传统数学的实用性特征所带来的负面作用。

由于重实用性,中国传统数学所涉及的问题都是来自于生产和生活中的实际问题,问题的分类也都按生产和生活中面临的课题来分,如《九章算术》将问题分为九类。这种分类不利于思考按学科内容的自然延拓所形成的问题。比如,我国古代数学家不善于按代数方程次数升高的方向去提出问题。

另外,受实用思想影响,古代数学著作都以“应用题”的形式表现出来,但数学本身发展到高度抽象时,有些问题已不是从实践中来,而是需要从数学本身发展而来。然而受传统思想的束缚,中算家仍摆脱不了直接用应用问题的形式表达,这也对数学研究造成了不必要的限制。比如秦九韶法对任何次方程都是适用的。对我们现代人来说,直接写出一个高次方程然后用其方法求解即可。但问题是,限于当时的生产水平,实际生活中很难引出需要一个高次方程解决的实际问题。《数书九章》卷八有一“遥度圆城”问题,按正常思路只要列一个三次方程就可以得到解决。然而为了说明“正负开方术”这个具有高度抽象的方法的普遍性,秦九韶却不得不煞费苦心地舍简取繁,特意造出一个复杂的十次方程,然后用秦九韶法求解。对此,后人还批评其“未得其要,徒多曲折耳”。

由于受实用性思想的束缚,宋元数学的主要成果尽管达到了非常抽象的层次,却基本上仍以实用形式表述,如秦九韶、朱世杰的著作。这种实用形式使其著作没有形成理论体系,没有系统化,因此可理解性较差。这使人们既不能按一定的逻辑体系把握整个知识,又感到它们研究的也是实用性的问题,而社会的实际的实用问题可用更简单的方法求解,何必用如此麻烦的方法求呢?于是数学研究指向了实际的实用问题求解。

受实用性思想影响,古代数学家所要求的解答都是具体的数值结果,因此中国古代数学主要贡献在计算方面,对数学理论缺乏系统化的研究。这使中国数学在许多方面未能更进一步。以方程研究为例,“中国古代代数学家的光辉成就主要在依据具体问题中已给出的数据来建立方程,解这个方程得到解决问题的答数。对于方程的性质缺少充分的分析研究。到19世纪初,数学家才对代数方程论进行研究。”可以说,由于囿于经验,满足于实用,致使数学理论的丰富宝藏在中国古代未能得到充分发掘,甚至许多重要的成果都失之交臂。比如,中国很早就有了负数,然而正负术只用于解方程。又由于研究的题目是实际问题,因此只对正根有兴趣,对负根从未考虑。方程根的个数方面也一直未曾注意多根的存在,而仅以求得一个正根即为满足。再比如,这种对实用性的追求,使中国古代数学家只致力于方程的数值求解,基本没有考虑多项式方程的根式解问题。特别是,由于对方程的研究往往局限于解决实际问题,于是对方程的基础理论的研究被忽视。与之形成对照,在其他地方特别是西方,人们更热衷于寻求多项式方程的求根公式,并在这一探求过程中获得了累累硕果。同时,随着符号化的完成与求解五次方程遭遇到的重大挫折,迫使西方代数学的研究方向转向定性化。由此引出了一系列有关的定理(如根与系数关系、因式定理及代数基本定理等),又导致了方程理论的研究。而在中国,直到18世纪末19世纪初,清代数学家焦循(1763~1820)、汪莱(1768~1813)、李锐等人才研究这些问题,并突破了中国传统代数学的窠臼。然而,这些结果已经远远落在了欧洲人的后面。

受实用性思想的影响,中国古代数学体系的核心是算,证明被放在次要位置。“在古代中国的数学思想中,最大的缺点是缺少严格求证的思想”。重计算、轻证明,导致理论与应用错位,这阻碍了数学的“抽象化、系统化”。中国古代数学强调算法,追求的是“术”,是以创造算法特别是各种解方程的算法为主线。公式的推导或证明被忽视了,中算家们对行之有效的算法非常熟悉,但是对证明这些算法能否像他们所宣称的那样行之有效很少表现出兴趣。这与古希腊数学追求严密逻辑推理形成鲜明的对比。古希腊人对逻辑严格性的不懈追求最终建成了堪称古代数学之伟业的欧几里得几何学。反观中国,由于数学的实用性和“以算为主”的特点导致中国传统数学没有形成一个以公理为基础的严密的演绎体系,这可能是中国古代数学最大的缺陷。演绎体系的形成,一方面是已有理论的总结,另一方面又是进一步发展的动力。由于没有演绎体系,对纯理论的推导不大感兴趣,中国古代数学理论与理论之间缺乏紧密的联系。而且这一缺失也使中国古代数学发展到一定程度后,无法依靠克服数学某些内在矛盾的途径来获得新的突破与发展。

由于受实用性的影响,中国古代数学家对许多研究常常浅尝辄止,不做更深入的探讨。结果在中国许多先进的数学结果、新层次的数学理论非但不能得到发展,甚至得不到继承。如魏晋时期的刘徽已有比较深刻的极限观念与思想,然而他的这部分被现代人所激赏的研究在中国古代长期处于无人问津的尴尬境地。再如我们介绍过的贾宪的增乘开方法优于立成释锁法,然而在明清时,人们却只会立成释锁却不会应用增乘开方法。

对实用目的的追求,使中国数学停留在实用的层面上,不能按数学发展的规律获得进展,数学未能获得独立的地位,为数学而数学的情形极为罕见。实用是对好奇心的抑制,只要实用目的得到满足,或者已有的数学已能应付社会所需,那么无论是社会还是数学家本人,都缺乏足够的动力再做新的开拓,数学的深层开拓和传播也就会渐渐停止。于是“一部九章,已堪可满足帝家之用,在王道而言在数学上实无探颐索隐之必要”。

宋元一些发展到新层次的数学成果,在当时的社会现实中就已没有什么实际的应用。如果说大衍术是编制历法要用的数学理论知识的话,当《授时历》取消了上元积年,“同余式组解法”立即在社会中失去了“实用”地位,成为一种纯理论。其他如四元术等在当时也都没有实用领域。他们都不是作为一种实用的数学研究的成果,而是由于研究者的兴趣产生的。然而由于在实用思想指导下,人们的探索不会或者说不会长期指向“无用”的东西。于是这类非实用性的研究在中国古代的命运往往就是被忽视。对宋元数学中的若干抽象内容而言,随着时间的推移,延续的东西越来越少,最终许多研究结果都在明代失传了。

最后再来看一下中国传统数学的社会性所带来的负面影响。

客观的实践需要,特别是生产需要可以提供大量新鲜材料,成为促使数学向纵深发展的强大动力,从而对数学发展产生巨大的推动作用。尤其是在数学的理论与方法还比较幼稚的古代,社会的需要更是数学发展最基本、最重要的动力。也正因此,中国古代社会对数学的依赖性曾促进了数学的发展。可以说,正是由于中国传统数学扎根于实践、社会实际及天文学的需要使它能冲破各种藩篱而不断前进。

然而,当进入漫长封建社会的晚期时,数学发展已越来越缺乏社会动力和思想刺激。而与此同时,无论是与社会实践相连,还是服务于天文学的中国传统数学都未形成具有独立地位的数学理论体系。数学史已经表明,数学理论体系的内部矛盾对于数学发展的推动作用是巨大的。尤其是当它形成一门独立的学科后,数学理论自身的能动性非常之明显,以致使得它的某些抽象的概念和内容会超越社会的时代而产生。然而受实用性思想的束缚,依靠解决数学内在矛盾而产生新理论的途径在中国古代并不存在。于是,对社会有极强依赖性的中国传统数学当面临生产实践和社会需要减弱的状况时,立刻有中断或散失的危险。这种可能性在元代之后变成现实。

由于受社会影响,元代以后,官学数学教育极大滑坡。在唐时分科取士中有“明算科”(即数学科)。以后各代断断续续实行科举取士制度。这种数学考试制度在客观上促使知识分子重视数学学习。然而元代以后,科举考试制度中的“明算科”完全废除,数学内容被完全取消。雪上加霜的是,在元初的动乱中,私学中从事数学教育的还很多,并曾涌现出如朱世杰、李冶等著名的数学教育家。而自元代中期之后,私学教育之路也被斩断了。

由于受社会影响,数学家总是首先致力于社会或统治阶级要求解决的问题,一些杰出的头脑总是围绕着几个古老的计算问题。这对数学的发展自然是非常不利的。

除此外,中国古代的一些社会观念也不利于数学发展。

中国古代最具影响力的儒家思想具有以直观性和思辨性为特征的自然观,表现在自然科学上是注重实用,偏向实践经验,对理论则抱“适可而止”的态度,主张“故学也者,固学止之也”,学有所止。儒家还崇尚往古,主张天道不变,其学术具有顽固的抗变性与保守性。

《九章算术》成书并至迟于2世纪获得钦定地位以后,数学与其他一切学术一样,被定格于经学模式之中。算家纵有发现,亦得在九章框架之内作注,或仿九章体作书,不得越出九章范式之外,另创学术之境。这种束缚带来的恶果之一是刘徽的演绎逻辑系统未能受到重视。在现代人看来,刘徽在《九章算术注》中所做的工作表明他头脑中已形成了一个独具特色的体系,但他的思想却因为融于《九章算术注》之中,受文体的限制未能充分发挥。而且由于他将自己的数学知识分散开来,因而他所勾画出的由定理、公理出发的演绎逻辑系统的轮廓,如果不通过认真分析,很难体会得到。将系统化的理论隐藏、分散于注释中,这正是与欧几里得《几何原本》明确提出公理体系的差别之所在。而这种区别,进而导致两者在公理化体系方面产生的影响迥异。欧几里得的工作在国外产生了巨大的影响,而刘徽的工作即便在中国古代也未能引起后代数学家的太多关注。

数学被看做是“九九小数”,是与安邦治国关系不大的细枝末节,是雕虫小技。在最受重视的朝代,数学也仅被视为“通儒”的一项,“可以兼明,不可以专业”。而到了元代,特别是元代中期,随着理学成为正统,包括数学在内的非理学学问都成了“玩物丧志”,为君子所不齿。这造成了中国古代数学家社会地位低下,研究数学者很少有出路,有知识的人不能以数学为专业,也很少有人全身心地投入数学研究,这就大大妨碍了它的发展和传播。

更糟糕的是,随着封建社会晚期八股取士、程朱理学的束缚、封建文化专制的窒息等不利因素的出现,许多有用的学术研究被摒弃,自由探讨受到束缚甚至遭禁锢。

于是,中国传统数学发展到后来我们看到的是这样一幅图景:数学家地位低下,自由受到限制,工作没有保障;未能形成一个有效的数学知识传播机制,数学知识难以传播;受到政府控制的数学非但没有受到鼓励,反而受到压制;统治者的文化政策使数学教育大滑坡;中国传统数学由于自身的局限而处于饱和状态;无论是社会发展还是数学内部都没有产生大量有待解决的新问题……在这诸多不利于数学发展的内部、外部环境中,中国传统数学由盛而衰,并出现停滞甚至中断就一点也不难理解了。

与元代中叶之后中国传统数学一落千丈、某些重要数学著作失传、宋元重大数学成果无人看懂的可悲局面形成鲜明对照的是,曾深受中国传统数学影响的日本和算在同时期的兴起。

和算是日本江户时代(1603~1868)的传统数学,是汉字文化圈古代数学的重要组成部分。它发端于中国宋元数学。战国末期到江户前期,随着日本工商业大发展,实用数学需求的不断上升,日本开始引入学习明代商业数学,继之展开对宋元数学的大规模学习与吸收。在这种吸纳的基础上,日本数学不断发展取得了不仅远远超越同时期的中算,而且超过宋元数学,甚至接近了微积分的重大成就。

以史为鉴。我们有必要剖析一下日本数学后来居上、反超中国背后的原因。

首先一点,日本数学在当时的发展与社会的需求有关。在这次宋元数学传入导致日本数学迅速发展之前,中算还有一次大规模传入日本。即在奈良飞鸟时代,传入了以《九章算术》为中心的汉魏六国以及隋唐时代的中国数学系统,同时传入的还有中国天学系统。然而当时的传入并没有促使日本数学出现认知上的进步。两次传入效果迥异,很能说明社会需求对数学的刺激作用。

与中国从宋元时代以筹为计算工具的理论数学到明代以珠算为主的商业数学,走过一条递降曲线不同,日本从战国时期珠算的大普及到江户前期上升到理论数学层面,走的却是一条递增曲线。有更多的因素导致了这种强烈反差的产生。

就数学内部因素而言,和算虽然继承或部分继承了中算传统,但同时又突破了中算的框架。其中最重要的是基本摒弃筹算,引入笔算。这就是关孝和及其弟子开始使用的傍书法与演段术。这种数学语言及研究方法的更新,突破了筹算的局限,大大有利于数学的更深入发展。

除此外,更为重要的是和算在其智力指向及社会文化运作方式上不同于中算。

与中国传统数学一直追求实用不同,在日本出现了脱离实际应用,为解题而解题的转向。遗题承继与算额奉纳为此提供了重要的契机。

遗题承继始于1641年,此后30年日本数学基本上是围绕着遗题承继展开的。正是在这段时间里,日本数学家迅速掌握了他们的先辈在二三十年前还难以读懂的宋元数学知识及研究方法,并迅速而全面地取得新进展。遗题承继后来在和算中形成风尚,前后延续达170多年。这种风尚把数学研究看做一项解决难题的数学竞赛活动,使和算逐渐超越实用的领域,而迈向高深数学的研究。这种风尚既不断提升了和算家的智力追求层次,还成为和算实现学术互动的重要渠道,在相当重要的意义上促进了不同和算家以及不同和算流派之间的学术互动。遗题承继的这些积极方面对日本数学的发生与发展产生了极大的刺激作用。当遗题承继活动终结之时,和算已几乎发展到汉文化圈数学系统所能企及的顶峰。

在遗题承继之外,日本还出现了算额奉纳。算额是一种写着数学问题的匾额。当时一些数学研究者把自己的问题或研究成果刻在匾额上,并悬挂于人流穿梭的寺庙、神社的屋顶下,以求展示与交流。它提供了又一种方便的发表成果的途径有利于数学交流,同时又作为一种竞争的方式可促进数学的发展。这一方式同样为和算注入了活力。

不断追求对难题的解答,激发出人们挑战数学疑难问题的兴趣。这种方式在当时的流行从一个侧面又反映了江户时代日本人对数学研究的热情。这样的社会环境也正是数学得以发展的温床。

在社会文化运作方面,和算还较好地实现了知识的代际遗传和竞争机制。

我们已经介绍过,关孝和在创立和算史上最重要的学派关流时,还创立了修业许状制度。在此基础上,关派内部逐渐建立起完善的关流数学免许制度。这一制度以极为特殊的方式完成了和算的社会化、充分实现了知识的代际遗传。此外,在整个江户时期还曾先后出现二十几个和算流派,像最上流、宅间流、中西流、三池流、大岛流等。不同流派的形成对和算的发展也起到相当重要的作用。它们的交流与竞争共同带动了和算的繁荣。

“概括地说,从日本战国末期至江户前期,在多元文化相互交织形成的整体社会文化氛围中,和算,作为一项具有相对独立性的、合法的智力事业,不但由于傍书法的确立而实现了对传统中算之研究范围的扩展与深化、更新了研究方法及学术话语,而且由于免许制度的实施而实现了学术的代际遗传、由于和算不同流派的形成和算额奉纳的流行而找到了学术竞争机制及向一般社会大众进行文化表达的通道;所有这些,共同标志了和算系统的综合建制化的实现”。虽然这种建制化与现代学术建制化达到的高度相比还有差距,但与中国传统数学的发展环境相比较,其优越性则极为显然。正是这些明显的差异导致了强烈的反差:宋元数学在明代趋于没落之际,在日本江户时代却出现了以宋元数学为基础建构起来的理论化、形式化程度更高的和算知识体系。

随着日新月异的发展,和算成为17世纪以来汉字文化圈内最为发达的传统数学,并一直持续到19世纪。但日本传统数学与中国传统数学共同的一个弱点是,一般证明的观念与能力比较欠缺,其基本思想方法、表述方式无法适应现代数学发展的需要。于是自19世纪50年代开始,日本数学又开始了其近代数学的转向。

1854年,日本开始对西方数学做独立研究,同时又引进大量的西方数学著作包括引进中国新译的西方数学著作。1868年,日本实施“明治维新”。随着现代化的进程,日本数学迅速国际化。而几项重大举措直接促进了日本数学的迅猛发展。

其一是,日本政府执行“和算废止,专习洋算”的政策,和算在一切学校教育中均告废止,改而教授西方数学;其二,提供数学研究的良好氛围,翻译西方数学著作,成立研究组织,创办学术刊物;其三,派遣留学生到数学发达的国家学习。结果短短几十年内,日本即已形成一支达到当时国际水平的数学家队伍。到20世纪20年代,日本数学已取得一定的国际声誉,并逐渐发展成为世界数学强国之一。到20世纪后半叶,在若干领域中更达到世界一流水平,其标志是有几名日本数学家获得了世界级的数学大奖:小平邦彦(1954)、广平中祐(1970)、森重文(1990)获菲尔兹奖;小平邦彦(1985)、伊藤清(1987)获沃尔夫数学奖。

与日本迅速实现数学国际化相对照,中国较大规模翻译和传播西方数学的时间较日本稍早,然而中国的数学国际化历程则曲折了许多。1866年北京高等学堂设立算学馆学习西方数学时,有人反对说:“古今未闻有恃术数(即算学)而能起衰振弱者也。”算学馆总教习李善兰曾翻译了大量西方的近代数学著作。但在使用西方数学符号方面,他却严守“祖宗家法”,不愿或不敢大胆引进西方通用的符号与形式,而是沿用中算符号或硬造符号。他设计了一套有自己特色的差不多彻底中国化的符号系统。例如,将阿拉伯数字1、2、3……改为一、二、三……;用甲、乙、……表示26个英文字母;用二十八宿对应希腊字母;用“函”表示函数符号f,用⊥表示“+”……于是符号f(x)被表示成函(天)、y=ax+b被表示为地=甲天⊥乙,等等。这套符号使人感到有如拖着长辫,穿着长袍进入跑道一样,它的使用在普及西方数学方面埋下了许多人为障碍。结果,抱守残阙与“中学为体,西学为用”的观念使中国近代数学的奠基缓慢而迟滞。

于是,随着日本数学的蒸蒸日上,日本在学习吸收西方数学方面也很快超过了中国。到1898年时,中国竟需要向日本派遣学生研习数学了。进入20世纪,中国近代数学研究才真正开始。1918年,中国学者开始在国际数学刊物上发表创造性的论文。一些中国学者开始获得数学博士学位,中国数学逐渐步入国际化时代,并在许多领域作出了一些贡献。但时至今日,与日本已步入世界数学先进国家的行列形成对照的是,中国与世界数学大国的目标还相差甚远,迄今为止,大陆数学家还没有人获得世界级的数学大奖。目前这种距离还有继续扩大的趋势。现在的世界数学发展格局是“美俄继续领先,西欧紧随其后,日本正迎头赶上,中国则还是未知数。”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。