3.方法之比较

胡适与铃木处理禅学的方法显然是不同的。简单地说,胡适是以历史观念为指导的客观求证;铃木则是建立在信仰基础上的主观诠释。前者藉材料考据史实,后者则以体悟为入道之途径。印顺既不排斥历史观念,所以其治史也是考证的,同时,他也否认禅的本质除了自证、体悟是无法实证的传统观念,因此他把研究的重点放在可以言说的“现实时空的方便”上,因而采取了比较和分析的方法。

还是在那篇著名的论辩文章中,胡适说:“我们只有把禅放在它的历史背景中去加以研究……才能予以正确的理解。”这正是铃木全盘否定的那种“对历史背后的行为一无所知”的历史方法。这里所谓的历史背景无疑是对史料真伪的辨识和取舍,也就是他的实证主义方法。

有人曾评价说,胡适之所以能风靡一时“不是因为有什么系统的大贡献……只是为了实验主义的历史意义和价值”(55),这话不无道理。胡适处处讲“拿证据来”的科学方法,不仅在治学方法上但开风气之先,而且在新旧交接的社会变革中大有推倒一切的气概。自然,在禅宗史研究中也不例外。

胡适晚年曾经总结说:他一生治学“都是围绕着‘方法’这一观念打转的。‘方法’实在主宰了我四十多年来所有的著述。从基本上说,我这一点实在得益于杜威的影响”。接着他引用了杜威的一句话:

那种(形式逻辑——三段论式的逻辑)便是用一般真理去支持那些没有它支持就站不住的事物。

胡适解释说:

这是什么意思呢?杜威认为亚里士多德的形式逻辑之所以能在中古欧洲更完满地复振的道理,就是因为教会正需要形式逻辑来支持一种信仰体系。这一思想体系如无形式逻辑的支持,便要支离破碎,根基动摇。

换句话说,形式逻辑是为了支持那些扭曲了的信仰体系而存在的。在中国,墨家“三表法”的推理法则,就是论证神的存在和真实性的思维逻辑。至于佛教的“因明”,对佛教更是活力无边。它像“三段论”一样,“都是利用这一智慧工具来支持那些没有它支持就要摇摇欲坠的事物、观念和信仰”。对思维逻辑的否定,便是胡适实证主义方法形成的前提。

胡适还指出,杜威由疑惑到假设终至求证而圆满解决的系统思想,“帮助了我对一般科学研究的基本步骤的了解”。他还认为,诸如考据、考证这些传统的治学方法,就是Evidential Investigation,即“有证据的探讨(无征不信)”,也即赫胥黎称之“萨迪法则”(56)(Zadig Method)的。

由此可见,胡适治学的方法就是“怀疑”和“求证”相结合的方法,也是排斥逻辑的。他要的是“实证”而不是“推理”;靠的是资料而不是逻辑!铃木批评他采用逻辑法,实在冤枉了这位“实证”先生。

在这一点上,他们二人倒有相通之处:都强调直面现实。不过胡适要的现实是载于典册的“真实”,铃木的现实则是存在和心灵的亲和。

胡适曾经非常自信地说,他对中国思想史研究,早在30年代初就有一桩原始性贡献,那就是对与神会有关的四部手抄本的收集与诠释。这种“收集与诠释”就是他研究禅宗的“新观念,新方法”。

对他自己谓之的新方法,胡适在他所作的《中国禅学之发展》的长篇报告中,一开始就给予详细地解释。首先,他批评指出,无论是中国还是日本研究禅学的,“大都用一种新的宗教态度去研究。只是相信,毫不怀疑”。其次,“则缺乏历史的眼光”。再次,就是“对于材料的收集都不注意”。接着他说:“我研究禅,不能说完全没有上述的缺点;不过民国十五年,我到巴黎,即存心收集资料。”“存心”二字,在说明胡适的方法方面太重要了。也就是说,由于他心存疑惑,为了推翻旧说而在资料堆中“求证”。事实上,他的方法确实有些与众不同,那是以怀疑为前提,以历史为背景,以资料为佐证的“实证思维术”。其实,这也正是乾嘉诸老早已采用过的“无征不信”的考据法,即他谓之与赫胥黎叫做Zadig Method“有其相通之处”的科学法则。

首先,胡适对当时所存的禅宗史料是持怀疑态度的。他认为禅宗大师“都爱做假”;神会是一个“大骗子”和“作伪的专家”;道原、契嵩、赞宁也“妄改和伪造”禅宗历史,所以,有关禅宗的资料95%“都是一团胡说,伪造,诈骗,矫饰和装腔作势”。因此“触发我完成一项相当满意,也相当富于毁灭性的,中古思想史的著作”(57),即其所说的“重见这位南宗的圣保罗的人格言论”的“禅宗信史”(58)。还是在那篇非常有名的,挑起论辩的文章中,胡适把这一怀疑的态度称之为“与著名的‘奥氏剃刀’(Occam’s Razor,)同样锐利”的“庞氏剃刀”或“中国禅的剃刀”(59)。要用它来“斩尽中古时代的一切鬼、神、佛、菩萨、四禅八定,以及瑜伽六通等等”。这里可以说“怀疑”就是胡适治禅宗史的第一把“剃刀”。其次,就历史观念来讲,胡适特别强调“把禅放在它的历史背景中去加以研究”。他认为禅宗最发达的时代是在7世纪末到11世纪,即武则天时期到北宋将亡这400年间。但是,当时所能接触的材料“大都是宋代以后的”(60),加上他认为“佛教是一个‘无方分(空间)’无时分(时间)的宗教”(61),印度人又是一个缺乏历史观念的民族,所以,自印度传来的佛教乃至禅宗,史料残缺,以至“毫无历史根据的新发明”(62),都是他予以怀疑的思想根源或前提。这就触发他寻找唐以前禅宗的原始资料(应当说是唐至北宋),以便在历史的真实中考察禅学的发展。

其实,他的历史观念与其注重材料,强调“拿证据来”的实证主义,大体上是同一个内容。他对禅宗的研究实际上就是对四部手抄本的收集、整理与诠释。继而他又推定,有关唐代禅宗的资料一是要从日本的寺庙中找;二“就是向敦煌所出的写本里去搜求”(63)。敦煌写本除北平图书馆有一些“人家不要的东西”外,“重要的东西,还是在伦敦和巴黎两处”(64)。于是,在1926年,恰好他赴欧洲,便花费了一些时间在巴黎图书馆发现三种神会的语录,又在伦敦发现了神会的《显宗记》,继而又在日本见到自伦敦影印的敦煌本《坛经》。正是这些资料使他推翻了传统的禅宗史,确信神会是南宗七祖,提出了震惊学术界,令人瞠目结舌的结论:神会“是南宗北伐的总司令,是新禅学的建立者,是《坛经》的作者”(65),以及禅宗是金刚对楞伽革命的观点。

据此,胡适便说他重写了禅宗史,未免有点耸人听闻,言过其实了。还是他自己说:“发见了神会的许多文件……我们还没有发见真历史,只发见了假历史的制造人们,只发见了假历史如何造成的来历与经过。”结论便是:“神会是制造禅宗(南宗)假历史的第一好手。”其生前死后,“全国的佛教宗派(除了天台一系)又都纷造历史,造传法世系表,来做攀龙附凤的工具”(66)。于是谬史流传。至今,只有他才做了这件指出和尚做假的行径,即富于毁灭意义的工作。可见,胡适的禅宗史研究充其量也只能说是“辨伪”!

然而,胡适起自怀疑,继而假设,终至辨伪的“实证”方法,毕竟还是一种演绎法,它实在没有提出任何像样证据推倒先有的禅宗史。说《坛经》的真正作者是神会等也有涉于“孤证”之嫌,而显得过于武断了。因此,胡适禅学遭致不少非议,铃木对他的反击,实不在于方法而在于史实和观念。汤用彤在他的研究中特意指出:“大鉴禅师舍《楞伽》而取《金刚》,亦是学问演进之自然趋势。由此言之,则六祖谓为革命,亦可称为中兴”,中兴者即“领宗得意”。(67)汤氏“领宗得意”说,突出的是禅宗的一贯精神(当然,不一定是领达摩之宗,得东山法门之意),非如胡适金刚对楞伽革命的两截之说。但不可否认,胡适的实证主义的方法对学术界还是有很大的影响的。他对禅史的考证有不少还是被学者们公认的,尤其是南宗“实自荷泽始盛”(68),禅宗南北分野实由神会而起,充分肯定神会在禅宗史上的重要作用,已成治斯学者们的共识。

既然铃木认为禅是“超越人类理解限域之外”的心灵训练,“它的独一无二在于它的非理性或非人类逻辑理解所到之处”(69),“有不依待于历史的生命”(70),所以决定了他在研究中,就其主观上来说,是必须排斥理性和逻辑,排斥外在的、客观的历史。然而,铃木在其通向禅学的道路上也并不完全排斥历史,在很大程度上同样采取了理性和逻辑的方式。事实上,铃木和平常人一样,都不能摆脱理性的羁绊。他一方面强调禅的“无可复制”,另一方面又在竭力摹制;一方面认为禅不能形于言诠纸墨,另一方面又连篇累牍,大谈禅道。这种观念和方法,主观和事实,理论和实践的矛盾,是任何一个立足于信仰而治禅学(而不是禅)的人,都无法摆脱的。目前,很多人认为铃木治禅采用的是非理性、非逻辑,非历史或超理性,超逻辑,超历史的方法,显然是过分相信铃木的陈述的一个误解。他所谓超越时空,超越理性,目的不外是为了证明禅这一独特存在的真实性,即超越主客,超越生死,全心灵化自我存在的可能性。因此,历史、理性、逻辑的方法只要能实现这个目的,同样都可以采用。他说“必须从禅的里面去了解禅”,只能反映他那信仰主义的立场,而不能代表他治禅的全部方法,只能是他的理论,而不是他在实践中需要处处遵循的法则。应当看到,胡适否定推理的形式逻辑,但在具体的研究中却强调禅是可以用理性逻辑说明的;铃木虽然认为禅是非理性、非逻辑的,但又不能不用理性和逻辑把禅形之言诠和纸墨。他们的方法论和治学具体方法的矛盾是很值得玩味的。

就历史观念来讲,铃木以为,禅也像历史一样涉及时间。与历史不同的是,禅又是“非时间”的(Timelessness)。因此,“禅对于时间与非时间则兼容并蓄之”,也就是说,禅是历史和非历史相结合的。他还指出:尽管禅不是历史可以说明的,但“历史可以告诉我们许多关于禅与其他事物或事件的关系”,即“关于禅的事情”。所以他不仅注意禅宗历史资料的收集,从敦煌经卷的写本中,追溯《坛经》的源头,撰写慧能的生活小史,而且“客串”史家的角色,比较了中华民族与印度民族不同的心智,说明只有,也只能发生在中国的禅宗,“所重的是绝对的现在(Absolute Present)——工作在其中进行,生命在其中活着的现在”。所谓的反传统,“他们的目标并不在于破坏偶像,只是他们判断价值的方式如此自动地出自他们内在的生活而已”,(71)即出现于历史过程中,并在其中孕育起来的入世意识(Earth-conscious)。他在此以前的一本书中,特意指明“丹霞烧佛”的传说“是否史实很可疑”,因为“这种行为是很亵渎佛陀的”。(72)由此可见,凡是与其信仰抵牾的记载,他也是要用“历史的观点”考察一下的。

至于逻辑他也不是完全摒置不用的。他说“逻辑具有实际的价值,应当最大限度地活用它”;“逻辑中包含了人类的艰辛努力,它是自我意识性的”。(73)他甚至批评胡适“那种归纳禅法的逻辑……至少是不合逻辑”(74)的。事实上他的谈禅之作还是靠逻辑向人们演示的。只不过更强调人生的最高境界是逻辑不能够触摸的。因此,他以为“当它已经失去了效用或越出了它应有的界限的时候,就必须毫不犹豫地喝令它‘止步’”(75)。这里他说的对逻辑的“活用”,对于理解他治禅学的方法太重要了。

显而易见,铃木在治禅学的方法上是历史与非历史兼容并蓄,逻辑非逻辑双管齐下。历史的观念是为了说明非历史观念的合理性,逻辑更是为了证明非逻辑的必然性,至于语言文字的诠释无疑在于强调直觉体悟的可靠性。这里需要注意的是铃木采用的还是治禅的方法而不是禅的方式。

因此,我们不能简单地听信铃木的话,以为他的方法就是非历史、非逻辑的,更不能认为就是历史的和逻辑的。这种种方法的活用都服务于他那超越二元对立的思维模式。这种超越,或者说突破二元对立的思维模式,就是他治禅学所应用的直觉主义逻辑。它与大乘中道的辩证思维颇为相近,但对对立物采取的不是消泯而是突破,不是否定而是“高层次的肯定。”

他指出,佛教中的无明,“是逻辑二元论的别名”,这一独出心裁的解释是符合佛法本意的。站在佛法这一立场上看,因有妄心,而见诸境,“心生则种种法生,心灭则种种法灭”(76),错误的认识都由于称之为“无明”的妄心而造成。所以,佛法的根本目的在于转无明之识而趋于觉悟,佛教的一切修行方法都是围绕这个观念展开的,八不中道就是一个代表性的例子,这实在也就如铃木所说的突破二元对立。但佛教讲的是心灭即法灭,也即将主客观以及客体间的一切对立泯灭在心识之中,表现是一种否定和否定之否定。铃木不能不注意一点,他也认为“禅宗是否定的”,“不能不借用否定”,(77)“禅的另一种表现方式是消融,亦即对立的否定”。但是为了给他自己的方法找到历史的源头,或者说确定一种道统,他又进一步解释说,禅的真理,“亦可在既非肯定也非否定的情形之下求得”,“确是有肯定的一面”。(78)他还说:禅悟的经验“往往以否定的词语加以表述,但实在说来,它对万事万法取的却是一种积极肯定的态度。它以平等无偏的态度看待万事万法。佛学家……称之为受(Acceptance)亦即接受……超于任何相对关系或二元分别的万法”(79)。可以认为,这是铃木在佛学或禅宗的否定观念里,为其超二元对立的方式寻根。

在铃木看来,建立在二元对立基础上的逻辑和理性本来就是人为的东西,它不仅扭曲了自在的世界,而且束缚了人的精神世界。这种二元对立的思维方式“总是绝对化地思考‘A是A’,却不大去思考‘A是非A’或‘A是B’这样的命题”,因此,它“不是可以穷极一切的一切的方式”,更“不能彻底地把握真理”,只有禅宗那种否定二元对立的思雄,“促使我们去赢得一个全新的观物方式”。这是一种不需逻辑推理,也无二元分裂排列的观物之道。这一观物方式不是A与非A的对立,而是“‘A是A’这一命题的意味包含了‘A是非A’的意味”(80)。它超越了生死的概念,也突破了Yes or no的对立,获得了“从内部即物体察的新境界”(81)。这里的“即物体察”也就是直面事实(Zu den Sachen),凭借直觉,而不是靠理性分析,以超二元对立的方式,把握事物的“本来面目”。如此,既洞察了事物的真相,更使濒临崩溃的精神世界获得了解放,获得了期待的“和谐宁静”。

铃木还不厌其烦地引述禅宗公案,用以说明这一超越二元对立的方法。诸如“空手把锄”,“步行骑牛”,“木马嘶、石人舞”,“只手有声”,“李饮张醉”以及“桥流水不流”等,都在于告诉人们“A之所以为A,因为A即是非A;或者,因为A是非A,所以A即是A”(82)。这种违反“A不是非A”矛盾律的思维方式正是他刻意追求的。他说这“正因为不合理,所以可信”(83)(Credo guia absurdumest),无疑也是对矛盾律的反动,是他超越二元对立的内趋力。

铃木还指出:超二元对立的方法必须避免禅家说的“四句”(Catush Kotia):一、是A(有),二、不是A(无),三、是A亦非A(亦有亦无),四、非A亦非非A(非有非无)。他说真理就是在“既非肯定亦非否定的情形之下求得”(84)的。他这里是对《三论玄义》四句门或四句分别的借用,即其中说的“体绝百非,理超四句”。这与排中律A或者非A是绝不相容的。

铃木这种A是A,A是非A,乃至A是非非A,正反映了他对形式逻辑中矛盾律和排中律普遍规则的反动。事实上,在现代的非二值逻辑即多值逻辑以及直觉主义的逻辑中,排中律都是不成立的。特别是直觉主义逻辑的否定性质,它的“非非A不蕴含A”,既违反矛盾律(不矛盾律),更符合铃木的超绝肯定或否定的“高层次肯定”的思维方式。

然而,这样力图摆脱二元对立的思维方式确实使语言表述显得苍白无力,所以铃木尽量让事实代己立言。在《通向禅学之路》的第四章末,他引述了法演的话,正体现了他在这方面所做的努力。

弟子们!说有,则违背了永嘉;说无,则违背了释迦。若使他们与我们见面,如何摆脱这进退维谷的尴尬?不过,只要我们清晰地明了自身的所在,便可以依然朝见释迦,夕见弥勒。如果还不明白,这就告诉你奥秘吧:无并非否定,有也并非肯定。听着!东望西山见,面南观北斗。

即便如此,那东望见西,面南观北,自然不是通常人所能理解的。但他那力图在自然理性和宗教理性构造的二元对立的世界之上,把握事物的本原和真相的目的却是实在的。他用“冬冬,冬冬,冬冬”回答抽象的问题,就是要引导人们自己在超世俗层面上进行思索。

与上述二人比较,印顺的方法似乎显得更传统一些。他注重史料,但并不以历史为治禅宗史的唯一手段。他也相信禅的境界是一切知识和语言文字无能为力的,但不把它看得那么神秘,因而认为禅不止是自心体验而是可以分析和言说的。因此他采用的仍然是历史和逻辑相结合的方式。具体地说就是比较、分析的方式。

坦率地说,与胡适、汤用彤这些学贯中西的学者相比较,对史料的考证实非印顺所长,尽管在他的研究中运用了大量的资料,但对其所引用的资料缺乏校勘厘正、辨伪识真、训诂音义的功夫,显然不能给其论点有力的支持。然而,作为后来者的印顺,虽不能说有一条终南捷径,但毕竟有“乘凉”之便,省去了不少淘沙取金的工夫。他擅长的比较中的分析,尤其使他的禅宗史研究瑕不掩瑜,在当代也可以说是独树一帜了。

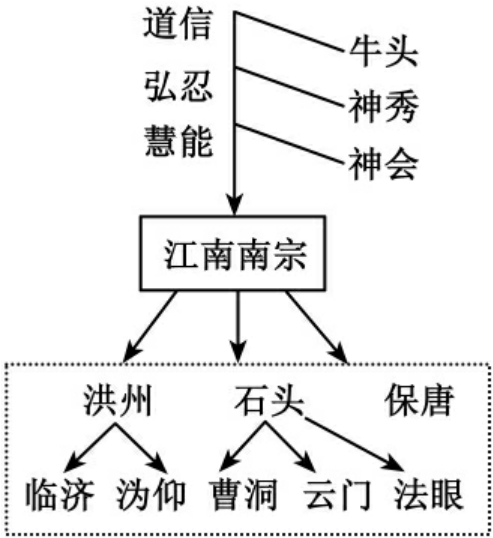

印顺在《中国禅宗史》的自序中特别指出:达摩禅(85)到道信即四祖而隆盛起来,正因为禅门的隆盛,便导致了内部的对立与分化,“如牛头与东山的对立,南宗、北宗的对立,洪州与荷泽的对立”,他们分化、发展中又统一于曹溪。而这种种的对立,都是围绕着印度禅向中华禅演化而展开的。所以,他自始至终把握这条线索,在对此分析中展示中国禅宗发展的历史。

该书开篇,印顺便据菩提达摩不同汉译,认为到神会还分别写作达摩多罗与菩提达磨。至神会门下便写成了达磨多罗,洪州门下则成为菩提达磨了。“磨”与“摩”之差,“是以新译来改正旧译”,传写的变化,“表示了南方禅的兴盛,胜过了北方,南方传说的成为禅门定论”。其实,达摩还是达磨,并不见得像印顺说的那样是新译代替旧译,只不过是译者用字选择不同罢了。胡适认为神会不懂梵文,又为了糊弄人而把菩提达摩与达摩多罗弄成了一人(注意:他写的都是摩)。当然,印顺这一标新立异的说法关键不在于他的考证有无依据和意义,而在于他循着这一线索,标出了南北禅学分野,以资比较而已。

接着他又指出,早期达摩禅主张“藉教悟宗”,对经教要有超脱的手眼,那些楞伽师们,无论是否慧可门下,“精神上早已漂流于达摩禅的门外了”。为了说明这一点,他又比较了达摩与僧稠禅学的特点,即道宣说的“稠怀念处,清范可崇;摩法虚宗,玄旨幽赜”。在比较中突出了达摩禅不重僧伽律仪,形同世俗的现象,“正是中国禅宗丛林制度的雏形”。

不仅如此,他又进一步将达摩禅分为重教和重宗两派,前者是分别名相的楞伽经师;后者便是不重律制,不重经教的禅者了。如此南禅与北禅,达摩与僧稠,达摩禅中的教与宗的初步对照,便揭开了他那主流分化,双线推进的禅学发展道路之比较的序幕。以后,“一颗光芒四射的慧星在黄梅升起,达摩禅开始了新的一页”(86)。中华禅在与印度禅的相互影响下发展起来。

以下全书围绕双线推进的禅学发展道路,系统比较了东山与牛头,南宗和北宗以及荷泽和洪州的禅学特点,指出最终汇归于曹溪一脉,完成了中国禅学的全面转化。

概括地说,传入中国的印度禅,因受中国文化的影响而分化、对立,并在进一步的影响和渗透中终于老庄化、玄学化。保持印度禅特性的达摩禅,主要是摄取牛头禅学而老庄化的,慧能简易直截的方法更为达摩禅中国化开辟了道路。把达摩禅视为印度禅,并摄取了由它发展起来的牛头禅学的玄学思想,听起来诘屈费解,但他对印度文化与中国文化接触时所发生的冲突与调和所做的比较分析还是言之有据、顺理成章的。而达摩禅和老庄化了的禅的区分,更接近禅宗思想发展的历史真相。

印顺以东山法门的兴起开始进行他的系统比较。他认为达摩禅在北朝只是一小宗,至四祖道信标出“入道安心要方便”,五祖弘忍倡导“禅与菩萨戒相合”,才使达摩禅在江东黄梅兴盛起来。其后弘忍的东山法门“得意领宗”,形成中国禅学的主流。同时,号称“东夏之达摩”的法融,则在长江下游润州牛头山“得自然之慧”,并有“信大师就而证之”而迅速发展起来。于是,牛头山的般若南宗与东山的楞伽南宗分庭抗礼,并称南宗二大系统。此说与胡适以神会掀起一场金刚般若对楞伽的革命显然不同。

不仅如此,他还认为,以牛头山为中心的般若南宗与楞伽南宗早有过多次接触,即慧布与慧可,智严与僧璨、善伏以及道信的分庭并立,这里实际上他又把楞伽南宗视为达摩禅了,也就是自达摩以下的慧可、僧璨、道信均秉承印度禅,并在与般若南宗接触、渗透中,推动达摩禅逐渐转化的。必须指出,印顺的说法实际上就是说,达摩禅自己创造了自身转化的条件和思维形式——牛头禅,并在接受了老庄思想影响后,又对不同时期的达摩禅进行渗透,从而促成孕育它的母体,实际也就是它自身实现中国化的。然而,牛头禅何以不直接转化为中国禅,而只能促进称之为达摩禅的楞伽南宗中国化,这是很令人费解的。印顺根本就不准备就此作任何说明,如此也就难免使其立论显得捉襟见肘而不尽如人意了。但印顺把这两种思想的歧异和接触上溯至二祖慧可,也就强化了他比较研究的方法,进而突出了他那达摩禅在牛头禅影响下中国化的渐进的漫长历程,其双线推进的比较方法也就更加鲜明了。

道信以后,融合了牛头般若宗的东山法门,在弘忍门下开始分途并进。于是,印顺又在时间的纵轴上作了前后之比较。他指出:由东山建立起来的,禅宗固有的一代一人咐嘱制,至弘忍以下便开始“分头并弘”了。尽管神会、普寂力图扭转这一局面,“分灯接席”、“五叶齐芳”还是取代了一代一人的单传道统,表现了中国禅宗分途并进的特征。如此前后比较,既突出了禅宗中国化的结果,又为其下南、北宗,荷泽与洪州的比较阐明了历史的前提。

东山法门下南、北、净众、宣什四宗,印顺着重比较了南北二宗。与胡适不同,印顺始终坚持,以《金刚》代替《楞伽》及《文殊说般若》,是佛教界,也是整个禅宗的共同趋向。神秀的北宗和慧能的南宗都重视《金刚经》,他们的区别只在于,北宗“多少偏重于楞伽”罢了。在他看来,慧能以“无念为宗”、“无相为体”、“无住为本”的无相戒与摩诃般若波罗密相结合为主要特征,一一从众生自性开启佛法,神秀则以“离念”、“净心”为其施化的方便,在尽虚空中“尽超佛地”,实在是改造了达摩禅的中国化的禅宗。这就和传统的南顿北渐的分途说不尽相同了。因为在印顺看来,东山宗“心外无佛”,神秀的“一念净心,顿超佛地”都是“顿悟”。尽管南宗学者更有资格称为“顿教”,但毕竟不是南北分途的根本所在,不过他也承认南北对立,还是由神会挑起的,“南顿北渐”之说也是由神会而传播开来的。此与汤用彤“南北之名由是始起”(87)的看法还是一致的。

印顺认为,慧能去世以后,禅宗融摄南、北、牛头,“到会昌灭法,禅宗进入了‘越祖分灯’的时代,才是一般人所知道的禅宗”(88)。显而易见,他如此强调“分灯并弘”是中国禅宗一个典型特征,不仅显示了他对禅宗认识上的特点,而且也与其比较的方法有着密不可分的关系。他指出,在慧能门下,不仅有神会的荷泽宗,而且有在南方盛行的洪州、石头和保唐宗。据此,他进一步比较了他们在禅风方面的异同。他说:

神会秉承黄梅家风,重普说;有戒有禅,保存东山传统;尊教立言,教禅一致,同时也发展了“不立言说”的倾向;对“有漏的定”是取肯定态度的。

洪州一派取巧说;制立丛林清规,自成家风;不重言说,反对知解;重知见体会而入于禅定一流。

石头大体上与洪州相同。而保唐宗也是不立言说的禅,但其上承弘忍以来不择根机,普为大众的开法方式,而取直说;他的“教行不拘”,否定一般的戒律,是破相的最极端者。

尽管如此,但这四派毕竟都源于曹溪,还是有很多相同之处,比如在禅定方面,都承继了慧能“一切无碍”的思想,以行住坐卧都是禅而进行修习的。

印顺进一步指出,以江东为中心的牛头禅自8世纪以来,对曹溪的南宗发生了重大的影响。特别是洪州的“平常心是道”完全契合牛头的“道本虚空”、“无心合道”的精神。它的“道”说“即心是佛”、“当体现成”,已与达摩禅的无心之说大不相同,这是会通牛头禅的玄学化、儒道化了的佛学。通过这一比较进一步显示:牛头禅虽然消失了,而它的特质还存在,于是,石头系的禅法以新的姿态出现,洪州门下也更深地中国南宗化了。

在这一系列对照比较后,印顺引用《禅源诸诠都序》所说“南能北秀,水火之嫌;荷泽洪州,参商之隙”,概括了禅宗派系之间的歧异和对立。然而对于荷泽与洪州的“参商”,他只是说“在慢教与尊教,‘触类是道’与‘寂知指体’”等法门上的差别,真正“表现为争执的中心却是法统问题”。印顺认为这实在是“俗化”了。即认为他们的对立非学理之辩说,只有旁正之争执而随俗浮沉了。他还进一步说明,宪宗、元和年间,道一弟子奉诏进京,指斥荷泽门下“橘枳变体,竟成《坛经》传宗”,并以慧能——怀让——道一为曹溪正脉,参商之隙,实由此而起(89)。显然,印顺把上述道统之争看作荷泽、洪州分化对立的根源,与前述比较,此说有点言不尽意,透出点强弩之末的味道。这大概也是他“俗化”的结果。

简单地说,印顺的比较明显地揭示了禅宗的发展呈主流分化、双线推进式。如图示:

在这一主流分化发展的过程中,牛头禅学始终发生着它的影响,而促进了达摩禅的中国化。

该书最后,印顺有一段总结性文字,充分反映了他比较的意图。

达摩禅……不适于南方的虚玄文弱,转入北方,才逐渐孕育成长。在大唐统一时代移入南方,融摄南方精神,分化对立成为多种宗派最后又统一于曹溪……剑南的智诜系,江东的牛头系,消失在曹溪的法系中……北宗与荷泽宗经会昌法难,中原衰落而衰落了(90)。禅宗成为洪州与石头二大系的天下。洪州系……活跃在江南而显出北人的特色,会昌以后,主流移入北方。而南方,几乎全属石头门下。二大南宗的分化,可以说适应南北而自成二系。切实点说,石头门下,呈现达摩禅的面目,而有极浓的牛头——东南学统的血脉。

作者建立在比较基础上的分析,尽管文字逻辑上表述得有点问题,但意思还是明确的,是很有些精辟见解的。与胡适排斥形式逻辑的实证主义以及铃木强调非理性,力图摆脱二元对立的思维方式相比较,印顺所采用的历史和逻辑相结合的方式,具体说就是双线推进之比较,并在比较基础上分析的方式,更符合人们的思维习惯。他既不像铃木那样让人感到神秘,不可捉摸,也不像胡适那样使人产生生涩和武断的感觉。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。