三、哈贝马斯:公共领域的理论

英国学者彼得·达格伦指出,现代社会文化环境有三大特点:一是认同多元化,二是社会关系表面化,三是符号环境传媒化[38]。从这三大特点中,我们可以发现认识的变化与环境的变化是难以分开的,而环境的变化更多的是与媒介的技术形式变化有关。正是在这样的背景下,20世纪80年代以来,公共领域、市民社会与大众传媒在世界范围内引起了研究的兴趣。

1.公共领域:从批判的大众到消费的大众

作为法兰克福学派的第二代旗手,哈贝马斯用公共领域的概念对资本主义的言论、民主和社会发展进行了分析和描述。《公共领域的结构转型》正如哈贝马斯自己所言,“本书问世之初(1961)并没有受到广泛重视,而是到了学生造反和由此引发的新保守主义反动潮流盛行之际,才被普遍接受”[39]。在这本书中,哈贝马斯首先谈到资产阶级公共领域的历史起源和概念,然后再从社会福利国家转型和大众传媒对交往结构的改变这两个角度讨论公共领域的结构转型。当时,他已意识到“研究对象比较复杂,用单一的学科方法是难以奏效的”,因此必须把“公共领域”的范畴放到比较开阔的视野里加以探讨,“研究对象就其自身而言打破了社会科学各学科之间的界限”[40]。

在哈贝马斯的理论中,公共领域是指国家和社会之间的一个公共空间,市民们假定可以在这个空间中自由言论,不受国家的干涉。可见,传媒运作的空间之一,就是公共领域。最初的公共领域主要是由阅读公众组成,而阅读公众主要由学者群以及城市居民和市民阶级构成,“随着这样一个阅读公众的产生,一个相对密切的公共交往网络从私人领域内部形成了”[41]。这表明,公共领域一开始就是多元的。公共领域将经济市民变为国家公民,均衡了他们的利益,使他们的利益获得普遍有效性,于是,国家消解成为社会自我组织的媒介。这一分离,哈贝马斯称之为新社团主义的“国家的社会化”和“社会的国家化”。

在不断扩张的公共领域中,文化和政治上已经动员起来的大众就必须有效地使用自己的交往和参与权利。然而,资本主义的发展破坏了这一公共领域,19世纪末,资本主义经济在垄断资本主义的发展中导致了财富分配不平衡,进而导致了进入和控制公共领域的不平等。随着长期的变化趋势,如城市化、官僚化、企业集中趋势,以及不断增加的休闲时间与大众消费趋势等等,不同社会阶层的生活领域也发生了改变。由于国家干预,国家和社会的分离消失了。

哈贝马斯指出,国家和私人对传媒进行控制,是导致公共领域“再封建化”的原因。传媒作为一种新的影响力量,其民主功能不断下降,使政治利益理性取代了大众话语,大众被排除在外。公民的民主权利,同样被国家和传媒集团的政治和经济利益损害。曾作为理论话语讨论过程的“公共舆论”成为传媒操纵的结果。“社会的对话被管理起来了”[42],正是这种变化导致了公共领域的结构转型,公众因此从文化批判的大众走向文化消费的大众。资本主义作为当年公共领域的催生力量,现在又亲手摧毁了这个公共领域。

1990年,《公共领域的结构转型》再版,引起了学界的轰动。哈贝马斯在序言中指出,交往研究的视线一方面引向了传媒的机制语境,另一方面引向了接受的文化语境,并对霍尔的研究进行了肯定。“真正使我认识到大众文化内在动力的,是巴赫金的杰作《拉伯雷和他的世界》。大众文化显然绝不仅仅是背景,也就是说,绝不是主流文化的消极框架,而是定期出现、反抗等级世界的颠覆力量,具有自身的正式庆典和日常规范。”[43]

对哈贝马斯最激烈的批评,来自非主流的批评话语,如女性主义、大众文化以及传播学中的观众研究等等。1993年,约翰·汤伯森归纳了对《公共领域的结构转型》一书四个方面的批评,它们分别是:(1)对平民公共领域的忽视;(2)资产阶级公共领域的男性化;(3)误解大众文化的积极力量;(4)公共领域理论的多义性和模糊性[44]。

2.交往与行为理论

哈贝马斯自己承认,他对公共领域的研究采用的是民主理论的视角。随着时间的变化,他的视野也在不断地变化。1976年出版的《交往与社会进化》,以高度精练和概括的形式勾勒出哈贝马斯交往理论的全貌。在这本书中,哈贝马斯为当代资本主义工业文明的批判,提供了新的视角和新的标准。与第一代法兰克福学派的悲观相比,哈贝马斯的政治哲学既重视批判,亦强调建设。在此,哈贝马斯提出了一个三层次并列的研究方案:

(1)基础层次——关于交往的一般理论(普遍语用学);

(2)中间层次——关于一般的社会化理论(交往资质发展理论);

(3)最高层次——关于社会进化的理论(历史唯物主义的重建)[45]。

在第一章“什么是普遍语用学”中,哈贝马斯对这个研究方案中的基础层次进行了研究;第二章“道德发展与自我同一性”的研究对应于中间层次;第三章“历史唯物主义与规范结构的发展”及第四章“走向历史唯物主义的重建”则对应于该方案的最高层次。在第五章“现代国家中的合法化问题”中展示了一个实例。

从《交往与社会进化》中,我们可以得到的启发是:首先,这个理论把人类个体的微观行为与宏观社会发展纳入了一个整体的研究框架,视野宏大,体现了研究的全方位性和多层次性;其次,哈贝马斯把思辨哲学与经验科学并重,强调两者的有机结合,不仅体现了思想家自身的风格,也体现了学术研究发展的方向。

20世纪80年代以来,哈贝马斯又出版了一部重要著作《交往行为的理论》,被誉为“当代社会理论最伟大的进展”。在《交往行为的理论》中,哈贝马斯“去发展一种理性的概念,使其不再囿限于当代哲学与社会理论的主观主义的和个体主义的前提;去创设一种关于社会的双层次概念,它将把生活世界与系统两种分析范型结为一体;以及在此基础上,去制定一套现代性的批判理论,后者从为启蒙重新奠定方向而非简单弃绝的意义上展开对现代性病理学种种症候的分析”[46]。

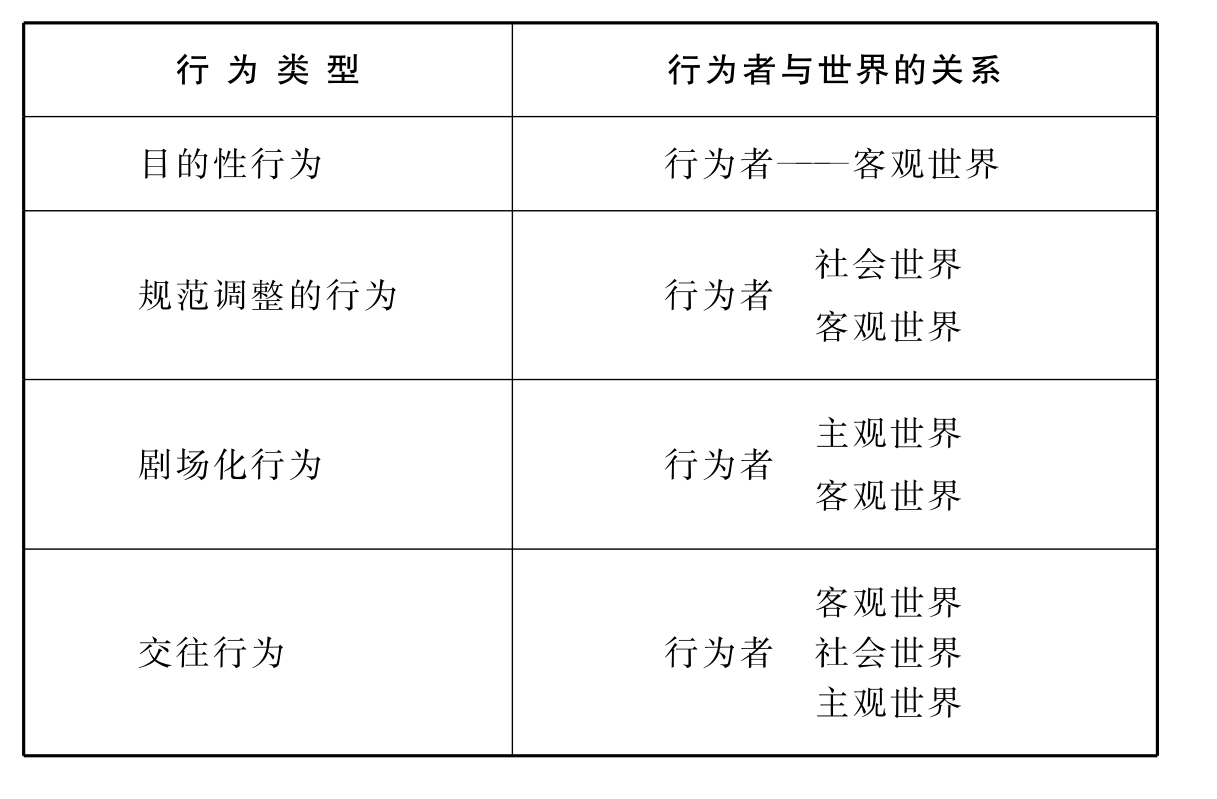

首先,哈贝马斯把社会行为区分为四种类型:目的性行为、规范调整的行为、剧场化行为、交往行为。在目的性行为中,行为专注于目标与手段之间的联系,在社会与非社会的场合,它们又被分别称为“战略性的”与“工具性的”,体现的是目的合理性和工具合理性,这种行为模式显然带有浓厚的功利定义色彩。在规范调整的行为中,涉及的是社会组织和集团不同成员之间的相互联系。行为者不仅要面对客观世界,而且要面对自身所属的社会世界。所谓“剧场化”行为,包含了“剧作与表演”的双重内涵,在这种行为中,主体已经把自身、主体内在的东西作为一个世界纳入了反思的视野,表现了两个世界的并存——主观世界与客观世界。

哈贝马斯的核心概念“交往行为”(communication action),是指至少两个(或两个以上)具有言说与行为能力的主体以达到相互理解为指向而进行的交往。这类交往,是借助于语言进行的;处于交往过程中的行为者必然同时与外在的客观世界、他自身所处的社会世界和他自己的主观内在世界发生联系。在哈贝马斯看来,交往行为所体现的乃是交往合理性,这就是交往行为在本体论意义上拥有的规定性。列表如下:

表3-1 哈贝马斯的行为类型

基于这样的理论视点,哈贝马斯认为,以往展开的“现代性批判只能以批判的无结果性告终”。那么,重新界定合理社会的评判标准是什么呢?哈贝马斯用“生活世界”与“系统”的区分为现代性提供了新的规范尺度。他考察了自米德以来的“符号互动论”的传统,进而认为,生活世界包括三大结构性组成部分:文化再生产、社会一体化与个性社会化。其中,文化指知识储库,交往过程的参与者借助它获得理解世界的必要的诠释手段;而社会则是指一些合法秩序,行为者通过它们调整集团内各成员间的关系,促成团体的团结;个性指这样一种能力,它使行为主体能有意义地说与做,从而将自身置于正常的交往过程中并促成他自己的同一性(见表3-2)。

表3-2 生活世界的结构

把社会理解为系统,则是社会学研究中的另一个重要的传统。如果说“生活世界”强调参与者的内在主义角度,注重的是行为,那么,“系统”强调的是观察者的外在主义角度,注重超越微观行为的宏观结果。因而,对两者的衡量标准也就截然不同。“生活世界”体现的是交往合理性;而“系统”则体现的是目的合理性。这两者是相互依存、相互补充的。

哈贝马斯所展开的现代性批判,是极有现实价值和意义的。他提出的“生活世界的殖民化”的著名观点,可以帮助我们理解后现代社会的一系列景观和现象,对于分析处于社会转型时期的人群尤为重要。在他看来,伴随着市场、政权力量对生活世界诸领域的渗透,私人经济生活的自主性逐渐转化为被市场所左右的消费欲求,公民政治生活的自主性则逐渐转化为对政府权力的消极盲从,这就势必产生“系统导致的物化”和“文化的枯竭化”。哈贝马斯认为,既然现代性的症结表现为系统对生活世界的渗透与颠覆,那么,克服现代性危机的路径显然在于生活世界的自我复兴。这种“自我复兴”更多的是生活质量、参与、个人的自我实现等问题。看来,深刻的哈贝马斯在解决问题的方案上最终也有一些浪漫。

从结论中我们可以看出,哈贝马斯的理论最终的落脚点是“人”,而“人”既是“生活世界”中的,也是“系统”中的,这在当今的知识社会、信息时代的表现最为明显不过。当代中国处于急剧的转型过程中,不断地遭遇“现代化”以及“现代性”的种种问题。在社会变迁中,受众的文化认同危机以及个体信念矛盾,都是大众传播活动中时刻遭遇的现象,这些现象也许是我们的传统理论资源所难以解释和把握的(2001年4月26日,哈贝马斯在复旦大学相辉堂讲演,受到隆重而热烈的欢迎。他非常乐观地指出:中国自己有解决问题的资源)。哈贝马斯的“公共领域/交往行为理论”为我们从事当代中国受众研究和媒介分析提供了一种新的思维视野和理论话语。

【注释】

[1]〔美〕帕森斯:《现代社会的结构与过程》,梁向阳译,光明日报出版社1988年版,第4页。

[2]参见〔美〕沃尔特·李普曼:《舆论学》,林珊译,华夏出版社1989年版。

[3]〔意〕圭多·德·拉吉罗:《欧洲自由主义》,杨军译,吉林人民出版社2001年版,第325页。

[4]陈世敏:《读者投书:“接近使用权”的实践》,载《新闻学研究》第41集,第26页。

[5]〔英〕麦奎尔:《大众传播理论》,潘邦顺译,台北风云论坛出版社1996年版,第182页。

[6]俞可平:《权利政治与公益政治》,社会科学文献出版社2000年版,第98页。

[7]转引自〔斯里兰卡〕C·G·威拉蔓特里编:《人权与科学技术发展》,张新宝等译,知识出版社1997年版,第3页。

[8]参见《马克思恩格斯全集》,第16卷第20页,第23卷第324页,第1卷第436页。

[9]〔美〕雅诺斯基:《公民与文明社会》,柯雄译,辽宁教育出版社2000年版,第9页。

[10]参见〔英〕弥尔顿:《论出版自由》,吴之椿译,北京商务印书馆1996年版。

[11]参见〔英〕约翰·密尔:《论自由》,程崇华译,北京商务印书馆1996年版。

[12]陈世敏:《读者投书:“接近使用权”的实践》,载《新闻学研究》第41集,第27页。

[13]〔美〕T·巴顿·卡特、朱丽叶·L·迪等:《大众传播法概要》,中国社会科学出版社1997年版,第4页。

[14]〔日〕竹内郁郎编:《大众传播社会学》,张国良译,复旦大学出版社1989年版,第74页。

[15]胡正荣:《传播学总论》,北京广播学院出版社1997年版,第288页。

[16]郭庆光:《传播学教程》,中国人民大学出版社1999年版,第179页。

[17]陈世敏:《读者投书:“接近使用权”的实践》,载《新闻学研究》第41集,第27—28页。

[18]〔美〕T·巴顿·卡特、朱丽叶·L·迪等:《大众传播法概要》,中国社会科学出版社1997年版,第76页。

[19]〔美〕J·范伯格:《自由、权利和社会正义》,王守昌等译,贵州人民出版社1998年版,第87页。

[20]〔美〕赫伯特·阿特休尔:《权力的媒介》,黄煜等译,华夏出版社1989年版,第340页。

[21]〔美〕马丁·杰伊:《法兰克福学派史》,单世联译,广东人民出版社1998年版,第51页。

[22]〔奥〕威尔海姆·赖希:《法西斯主义群众心理学》,张峰译,重庆出版社1997年版,第17页。

[23]〔奥〕威尔海姆·赖希:《法西斯主义群众心理学》,张峰译,重庆出版社1997年版,第1—2页。

[24]〔奥〕威尔海姆·赖希:《法西斯主义群众心理学》,张峰译,重庆出版社1997年版,第3页。

[25]同上书,第4页。

[26]同上书,第3页。

[27]〔德〕埃里希·弗罗姆:《逃避自由》,陈学明译,工人出版社1987年版,第46—47页。

[28]〔德〕埃里希·弗罗姆:《逃避自由》,陈学明译,工人出版社1987年版,第245页。

[29]同上书,第333页。

[30]〔德〕霍克海默、阿多诺:《启蒙辩证法》,洪佩郁等译,重庆出版社1993年版,第3页。

[31]同上书,第10页。

[32]同上书,第115页。

[33]〔美〕马尔库塞:《单向度的人》,张峰等译,重庆出版社1993年版,第2页。

[34]同上书,第6页。

[35]〔美〕马尔库塞:《单向度的人》,张峰等译,重庆出版社1993年版,第126页。

[36]同上书,第124页。

[37]同上书,第158页。

[38]转引自陆扬、王毅:《大众文化与传媒》,上海三联书店2000年版,第90页。

[39]〔德〕哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,曹卫东等译,学林出版社1999年版,第2页。

[40]同上书,初版序言。

[41]〔德〕哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,曹卫东等译,学林出版社1999年版,第3页。

[42]转引自陆扬、王毅:《大众文化与传媒》,上海三联书店2000年版,第96页。

[43]〔德〕哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,曹卫东等译,学林出版社1999年版,第7页。

[44]转引自陆扬、王毅:《大众文化与传媒》,上海三联书店2000年版,第104页。

[45]〔德〕哈贝马斯:《交往与社会进化》,张博树译,重庆出版社1993年版,第2页。

[46]参见邱仁宗主编:《20世纪西方哲学名著导读》,湖南出版社1991年版,第348页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。