第二节 夏商地望

一、夏之地望

古史辨学派曾经怀疑夏代的存在,但现在这种怀疑已经烟消云散了。殷墟的发掘尤其是甲骨文的释读说明《史记·殷本纪》中关于商代的记载基本是可靠的,这使人们相信司马迁关于夏代的说法也不是空隙来风。几十年来,田野考古学为发现夏文化进行了卓越的努力,经过几代学者和考古学家的共同探索,人们逐渐明确地把“二里头文化”当作是夏文化的考古学遗存。

“二里头文化”,最初是1953年在河南登封玉村发现的,其出土遗物“从形式上与作风上看,都比较陌生,不惟与安阳小屯的出土物不同,即与郑州二里岗的遗物相比,亦大有区别。”[12]此后,属于这类文化的遗址和遗物,在河南的偃师二里头、郑州洛达庙、洛阳东干沟、山西省的夏县东下冯等地,不断有所发现。其中,以二里头遗址的范围最大、堆积最厚、文化遗物最丰富,因而定名为“二里头文化”。它主要分为两个类型:一个是山西省夏县的东下冯遗址为代表的“东下冯类型”,集中在临汾盆地和运城盆地一带;另一个是以河南偃师二里头遗址为代表的“二里头类型”,洛阳、偃师、巩县、密县、登封一带,是其分布的中心地区。

这种分布,正与古代文献中关于夏人活动区域的记载相当。今山西省南部浍水、涑水一带,是古文献中所说的“夏墟”。《左传》定公四年载:“分唐叔以大路、密须之鼓、阙遭、沽洗,怀和九宗,职官五正。命以<唐诰>而封于夏虚,启以夏政,疆以戎索。”又《史记·晋世家》:“武王崩,成王立,唐有乱,周公诛灭唐……于是遂封叔虞于唐。唐在河汾之东,方百里,故曰唐叔虞。”关于唐的地望,古来虽有异说,但建国以来考古学界所进行的发掘和勘察,证明了古唐国的地理位置,主要在今临汾、翼城等地一带,与“夏墟”的考古发掘一致;另外,今河南省西部偃师、登封一带,正属于古文献中所说的“有夏之居”的范围。《逸周书·度邑解》云:“自洛内延于伊内,居阳无固,其有夏之居。”《史记·周本纪》索引云:“言自洛内及伊内,其他平易无险固,是有夏之旧居。”这是说,夏人所居之处,在今河南省伊、洛地区,与二里头文化的分布范围相一致。

二里头文化的绝对年代,目前已公布的碳十四测定的数据共有十六个,除一个数据可能误差较大以外,其他十五个数据都在公元前2395年~公元前1625年之内,和夏代纪年基本一致。关于二里头文化的分期,学者们有不同的意见,但大家讨论的目的,不是这其中有不有夏文化,而是这其中哪一期是夏文化。由于这不是我们关心的主题,就不详叙了。

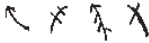

但二里头文化之为夏文化,最直接的证据一直没有引起学者们的重视,这就是二里头遗址中发现的大量陶器刻划符号。这些刻符大多刻在陶器的内沿,共有二十四种。虽然它们现在已经难以准确释读了,但大部分明显地是当地先民的图腾刻符,如 等等,它们极可能都是闪电的象形,亦即我们后世所说的“龙”,这些符号所代表的龙不仅是族图腾,是夏民的族徽,而且同时是他们的祖先之所从来。夏人以禹为始祖,而禹的初文正是像两条相交的闪电。不过后世的人,从许慎开始就不明白这一点,以为禹像一条虫。到古史辨运动的领袖顾颉刚,更大胆地说:禹本不是一个人,而是一条虫。但他因此而怀疑夏代的存在,以为夏代是子虚乌有,就大错了。其实“虫”即是“龙”,《说文》云:“龙,鳞虫之长也。”又说:“禹,虫也,象形。”它们都是闪电的象形,是他们的族图腾,后来又变成了他们的祖先禹,就像商族以玄鸟为族图腾,后来又把他们的祖先说成是玄鸟所生的一样。这种图腾刻符在二里头遗址的发现,最决定性地说明了二里头文化属于夏文化。这些图腾刻符的意义后面还要反复提到。

等等,它们极可能都是闪电的象形,亦即我们后世所说的“龙”,这些符号所代表的龙不仅是族图腾,是夏民的族徽,而且同时是他们的祖先之所从来。夏人以禹为始祖,而禹的初文正是像两条相交的闪电。不过后世的人,从许慎开始就不明白这一点,以为禹像一条虫。到古史辨运动的领袖顾颉刚,更大胆地说:禹本不是一个人,而是一条虫。但他因此而怀疑夏代的存在,以为夏代是子虚乌有,就大错了。其实“虫”即是“龙”,《说文》云:“龙,鳞虫之长也。”又说:“禹,虫也,象形。”它们都是闪电的象形,是他们的族图腾,后来又变成了他们的祖先禹,就像商族以玄鸟为族图腾,后来又把他们的祖先说成是玄鸟所生的一样。这种图腾刻符在二里头遗址的发现,最决定性地说明了二里头文化属于夏文化。这些图腾刻符的意义后面还要反复提到。

和夏文化比较起来,商文化的地望就确定得多了。殷墟的发掘尤其是甲骨文的释读可能是本世纪中国文化最伟大的发现,它使人们现在可以对中晚商文化形成一个整体的了解。但商族在定居殷墟即今河南安阳小屯之前,曾经发生过多次的迁徒。《尚书·盘庚篇》说:“不常宁,不常厥邑,于今五邦。”这还是指从商汤居毫开始到盘庚迁殷为止,在这之前,按通常的说法,还有八次搬迁,也就是所谓的“前八后五”。详细地考察每一次迁移的地望不是本文的任务,但先商文化的起源一直是商文化研究中的热点问题,它直接关系到商文化与夏文化的关系问题,由于先商地望的重要性,以及晚商地望的确定无疑,本文这里的重点放在对先商地望和殷商屡迁的考察上。

二、先商地望新考

长期以来,学术界对商族的起源地进行了持续的探索和讨论,不同的学者提出的各自不同的说法,不同的大方向就有四种之多:西方说、东方说、东北说、江浙说。在深入的讨论过程中,大家曾先后慢慢地把目光集中在下面几个地方:1.上洛商,今陕西商县;2.商丘,今河南商丘;3.帝丘,今河南濮阳,此地为古商丘;4.甲骨文中的商。但到目前为止,除了西方说已被否证外,还没有哪一个地方被决定性地认同,总嫌证据不足。本文不吝浅陋,为商的起源供献一管之见,就正方家。

一、上洛商

“西方说”认为,商族的起源地在今陕西渭水流域,此说最古,汉代以来就出现了这种意见。这种见解的主要根据是文献记载表明在秦以前这一地区曾有几个被称为“商”的地名。

其一是楚之子西之商,《左传》文公十年载:

楚使子西为商公。杜预注:“商,楚邑,今上雒商县。”

其二是卫鞅所封之商,《战国策·秦策一》载:

卫鞅亡魏入秦,孝公以为相,封之于商,号曰商君。

其三是商於之地,《战国策·秦策二》载,张仪对楚怀王说:

“大王苟能闭关绝齐,臣请使秦王献商於之地,方六百里。”

其四是商山,今陕西东部渭水以南古有商山,一名商阪,又曰常阪,《战国策·韩策一》载:

“苏秦为楚合从说韩王曰:‘韩北有巩洛、成皋之固,西有宜阳、常阪之塞。’”

陕西有关称商的其他地名的说法还很多,不备举,此说在现代考古学兴起以前影响很大,但由于既不符合后来商族活动的历史情况,更与近年在商县、丹凤、洛南三县考古调查的情况不符,[13]尤其是商县紫荆材遗址的考古发掘,[14]决定性地推翻了此说。

二、商邱

商邱指今河南省商丘县,王国维力主先商起源于此,他在《说商》一文中说:

《史记·殷本纪》云:契封于商。郑玄、皇甫谧以为上雒之商盖非也。古之宋国,实名商邱,邱者虚也,宋之称商邱,犹洹水南之称殷虚,是商在宋地。

王国维以前,班固,杜预均主此说。《左传》昭公元年云:“迁阏伯於商丘主辰,商人是因。”杜预注:“商人,汤先。相土封商丘。”又云:“商丘,宋地。”他在《春秋释例》中进一步断定:“宋、商、商丘三名一地,梁国睢阳县也。”[15]

但实际上,据孙淼考证:“今商丘一带,在西周以前,乃至西周初年,此地并不称‘商’,而称‘宋’,查《史记》中的记载,凡记微子受封之地时,均称其地为‘宋’,绝无称‘商’者。”[16]孙氏证据确凿,兹不具引,而且孙氏进一步说明,甲骨文中已有“宋”地。由此,他说:“微子所封之宋,既是从商代沿袭下来的旧称,而甲骨文中又确实有一个地名叫宋,因此,在没有找到其他反证之前,就很难断定这二者之间没有什么联系。”而甲骨文中也有“商”字,不指今河南商丘,而是指当时的国都及周围地区,这已经为考古资料所证明了。所以他说“商”与“宋”在殷时即是两个地地方,并非一地二名。孙氏言之凿凿,当可为据。

三、帝丘

今河南濮阳,古称帝丘,又称商丘,《左传》僖公三十一年云:

冬,狄围卫,卫迁于帝丘,卜曰三百年,卫成公梦康叔曰:“相夺予享。”公命祀相,宁武子不可,曰:“鬼神非其族类,不歆其祀,杞、何事,相之不享于此久矣,非卫之罪也。”

这说明春秋时卫国所迁之帝丘,曾是夏后相所居之地,而夏后相所居之帝丘,又称商丘,《竹书纪年》说:“帝相即位,处商丘。”《帝王世纪》载:“帝相一名相安,自太康以来,夏政凌迟,帝相为羿所逼,乃都商丘。”《通鉴外纪》载:“相失国,居商邱。”

其证据主要是下列记载。

《世本》云:“契居蕃,相(土)徒商丘。”

《帝王世纪》:“《世本》:契居蕃,相(土)徒商丘。本颛顼之虚。故陶唐氏之火正瘀伯之所居。故《春秋传》曰:‘阏伯居商丘,祀大火,相土因之,故商主大火谓之辰,故辰为商星。’今濮阳是也。”

但这里有一个巨大的跳跃,这些文献最多只能证明夏后相所居之地本名帝丘——显然这是因为帝相的缘故,又名商丘。尽管这个商丘是古商丘,比现在河南商丘之被称为商丘要古远一些,但这既不能证明这个地方夏代就叫商丘,也不能证明相土之商丘就是这个商丘,更不能证明这个古商丘就是商的起源地。它最多只能证明这个地方曾经有商族人在此居住过,而且极可能是殷商以后的商族人。

四、甲骨文中的商

甲骨文中有“滴”字,是水名,滴水为今之漳水,已成为各家定论了,证据不备举,引杨树达文字如下:

滴水盖亦河南省境之水,以字音求之,盖今之漳水也……今字作漳,甲文从商,作滴者,古商章音同。[17]

孙淼根据王国维“商之国名本本地名”的说法,认为“商”本于“滴”:

《史记·殷本纪》云:契封于商。这个“商”就是滴的同音字,按照音同通用的规律,可以说,作为契所居住的这个“商”,其地就居滴水流域。[18]

但是,即使从文字学的角度出发,肯定不是“商”本于“滴”,而是“滴”本于“商”,实际情形只可能是因为商人自称为“商”,所以国名称商,再大而化之,水名亦为“滴”。古代命名的通则是地以人名,地以族名,国以族名,地名随族群的迁移而迁移,而不是相反。之所以有那么多的与商有关的地名以及“商丘”等等,极可能只是因为殷商之后的商族或者商族的某个有名的后人曾经在那里居住和生活过,与那时有关。但商人之定居于漳水、洹水流域,以及甲骨卜辞的年代,离先商时代尤其是与契的原商时代已经相当久远了,在这之前,商部族已经进行过多次迁徙,因此甲骨文中的“商”断然不是原商之所在,这里之称为“商”显然是因为迁移到此的商民把他们祖居之地的名称带到了这里。

但甲骨卜辞是我国目前明确识别的最早文献,既然甲骨卜辞所指示的“商”都不是原商,而只是后商,那么无论古商丘还是今商丘,以及商县、商山都只表明后代的殷商之后的商人曾经在那里居住和生活过,而绝不可能是先商。一个最明显的证据是,无论是商汤前八迁的地方,还是商汤后五迁的地方,现在绝大部分都不再称“商”,或者明确地表明该地与商有关,但在商人当时在那里居住的时候,这些地方肯定分别都叫“商”,只是由于商人的离去,商的地名亦同时废止,后来的居民再命以新名,诸多的“商”遂湮没无闻了。但又有诸多的地方,由于在殷商之后继续有商族后人在此定居,所以地名或文献明确表明该地与商有关。于是就出现了这样一个反背:愈是明显地因而也愈早被认为是先商的地点,实际上愈不是先商,而相反的是愈晚近的与商有关的地名。商县—今商丘—古商丘—甲骨文中的商就是这样一个反背的序列。

于是我们就得出这样的推论:凡是文献中明确地表明与商有关的地点,都不可能是先商,而是后商。这是一个听起来很可怕的结论,它表面上似乎意味着先商的决定性证据是不可能的,不过实际上这个结论只意味着所有的文献记载(包括甲骨文)都不可能提供关于先商的直接证据,它并不否认原始文献中包含着关于先商的真实消息,但是这种消息是间接的,已经极其晦暗不明,因此只简单地从历史文献的考据出发已经没有破译的可能了,必须借助于其他的方法和材料的辅助。

虽然现代的学者早就已经开始有意识地运用考古学的方法和材料了,不过传统的历史文献和考古发掘材料简单结合的方法实际上只取得了有限的成果。它在决定性地排除了“西方说”之后,却同时引进了“北方说”和“江浙说”,并在“东方说”的各说之间引起了更加混乱的各执己见,令人莫衷一是。实际上,传统的直接借助考古发掘材料的方法无非是把关于历史文献材料的争论转变成为关于考古遗物的争论,这种方法建立在这样一种错误的假设上面:殷商文化的主要考古学特征从商人的始祖商契那里开始就已经基本具备了,并且在以后漫长的历史时代和多次的迁移之后仍然基本保持不变,从而使现代的考古学家能够从殷商文化的主要特征出发追溯先商文化。但实际的情形必然是:离殷商时代愈远,殷商文化的考古学特征就愈是晦暗不明,以至于在商契的先商时代,被现在的考古学家视为关键特征的东西也许根本就还没有出现,因此随着其主要考古学特征的弱化,将使愈来愈多的考古学遗址进入先商文化的可能行列,从而造成莫之或从的混乱局面。这样一来,前面所说的那个关于文献的反背在考古学中实际上也同样存在。所以,无论是简单地从历史文献出发还是传统的从历史文献和考古发掘的简单结合出发都从根本上不可能解决先商文化的起源问题,问题的解决需要有全新的视野和方法论上的突破。

五、我说商

但这种全新的视野和方法论早就由马克思原则地提示给我们了,这就是马克思的历史唯物主义的观点和方法,这种观点和方法最根本的就在于从直接生活的物质生产出发,从人与自然的感性对象性关系的性质出发来理解和研究人类自身的历史和文化。因此我认为,要想达到对先商地望的准确判别,首先要对先商时代的社会生活,尤其是对当时社会生产的状况进行深入地分析,达到对先民社会生产的正确理解,并努力在此基础上实现对“商”的正确理解,然后再从考古遗存中寻找“商”的痕迹。

根据《史记·殷本纪》,商族的始祖契在舜时“佐禹治水有功”,舜命契为司徒之官,“封于商,赐姓子氏。”另外,根据《殷本纪》提供的先商世系推算,契的时代也与尧舜禹的传说时期大致相当。也就是说,商族起源的时期(商契的时代)大致在5000至4000年前左右,相当于大汶口文化晚期和龙山文化时代。这一时代社会生产的主要特点是,无论是北方还是南方,都已经出现了稳定的石器农具组合。“龙山时代石器制作的突出进步可以概括为:一是石器种类、数量的增加,并定型配套成龙;二是质量和工艺的提高,磨制颇为规整精细。”[19]南方同时代的良渚文化则普遍地出现了石犁、破土器和耘田器,实现了满足南方特定土壤和水田耕作需要的与北方不同的石器农具组合。不同的石器农具组合阶段性地解决了先民农业生产中首先必然碰到的与土壤有关的生产问题,在此之后,影响先民农业生产稳定性的主要因素就是与气温和降雨密切有关的历法问题,尤其是播种季节的确定,直接关系到生产收获的有无和多少。历法问题肯定曾经长期困扰进行农业生产的先民,但是,在漫长的生产实践过程中,不同地区的华夏先民从他们各自生活的地理环境(此时主要指气候、降雨和物候等)出发分别发展了不同的解决历法问题的方法,正如他们在过去漫长的历史时期里曾经成功地针对不同的土壤和地面情况发展了不同的石器农具组合一样。这种解决最主要的表现为不同地区的图腾崇拜。在中国上古,则表现为夏族的龙崇拜和商族的鸟崇拜。

龙是夏民族的图腾,它的原形是和巨雷连在一起的闪电。顾颉刚先生早年曾考证说,夏民族的祖先禹不是一个人,而是一条虫。他的这个大胆的结论当时招惹了来自各方的一片喝斥和嘲笑,这种喝斥和潮笑的风暴是如此巨大,以至于顾先生自己不久就宣布放弃这种说法。但如果当年顾先生不是说禹是一条虫,而是说禹是一条龙的话,他说不定就会赢得一片喝采和爱戴。其实虫即是龙,龙即是虫,《说文》说:“龙,鳞虫之长也。”但无论是龙还是虫,我认为它们都是对闪电的象形,龙崇拜即闪电崇拜。龙崇拜的意义首先在于以春天的第一次闪电作为一年农耕季节开始的标志,而且由于闪电通常伴随着降雨,所以龙崇拜又与祈雨直接有关。这一点在《诗经》中还有若明若暗的痕迹可寻,《诗·鲁颂·閟宫》:“奄有下土,缵禹之绪”;《诗·商颂·长发》:“洪水茫茫,禹敷下土方”。第一句诗说周的先祖后稷覆佑下土,追随禹的事业。后稷是农神,暗示禹与农业生产有关;第二句诗表明禹是从天上下来的,而且和水有关,两句诗都有隐晦的龙崇拜的痕迹。龙崇拜的真意之为闪电崇拜之所以越来越模糊,以至于到许慎的时候,就不知道它的真相,是因为商朝中后期以后尤其是西周时期,由于历法的初步完善,龙崇拜中以第一次闪电的出现作为一年农事开始的历法意义就日渐淡忘了,不仅如此,由于灌溉农业的出现,生产对雨水的直接依赖逐步减小,龙崇拜中龙与雨水的关系也逐渐演变为龙与水的关系。这样一来,龙崇拜的真相就越发缥缈难寻了。

夏族是信仰龙崇拜的部族,这一点可以在二里头遗址出土的陶器刻划符号中找到直接的物证。二里头遗址出土的很多陶器上的刻符都是闪电的象形,而且和“禹”[20]的初文的联系一目了然,禹的初文像几条闪电的交差。我认为这些像龙的刻符不仅是夏人的族图腾,而且极可能同时是他们的始祖禹这个字的初文。夏族人把禹说成是后世认为像虫的龙是他们对自己祖先的神化,他们在感谢龙(闪电)提醒他们适时开始农业生产并提供宝贵的雨水的同时,把他们的可以追忆的最远始祖禹也说成是天上的龙。禹之所以被夏民当作始祖,极可能是因为他首先发现了闪电与农业生产的上述那种直接关系。但后人不明究竟,在龙与雨水的关系演变和模糊成为龙与水的关系的过程中,夏族的始祖就由一个农业专家变成了一个治水英雄。其实上古时代,工具只有石头、木棍,怎么能够治水?治水是在青铜大量用于制作直接的农业生产工具之后才开始变为可能和现实的。这个故事包含的史影尽管已经极其模糊,但从当时和后世农业生产稳定性的步伐的分析出发,结合历史文献和考古材料,其中的真义仍然挥之不去。

理解了龙崇拜与禹之为龙的意义,凤崇拜与商的意义就迎刃而解了。商族是崇拜鸟的民族,以鸟为图腾,《诗·商颂·玄鸟》:“天命玄鸟,降而生商”。商族的始祖商契相传是他的母亲吃鸟卵而生,这个故事流传甚广,后世有各种版本,但都大同小异。择两种如下。《吕氏春秋·季夏纪·音初篇》载:

有娀氏有二佚女,为之九成之台,饮食必以鼓。帝令燕往视之,鸣若谥谥,二女爱而争搏之,覆以玉筐,少选,发而视之,燕遗二卵北飞,遂不返。二女作歌一终,曰:“燕燕往飞”,实始作北音。

《史记·殷本纪》的故事:

殷契,母曰简狄,有娀氏之女,为帝喾次妃。三人行浴,见玄鸟堕其卵,简狄取吞之,因孕生契。契大而治水有功。……封于商,赐姓子氏。契兴于唐虞大禹之际,功业著于百姓,百姓以平。

现在的许多学者从这个故事中得出这样的结论:其一,契处在母系氏族向父系氏族过渡的阶段;其二,商族以玄鸟为图腾。但第一个结论肯定是不对的,考古发掘表明,公元前4000年左右,中国就明显地进入了父权时代。[21]契与尧舜禹的时代相当,已经是文明初曙,去母系社会已远,断不可能刚刚进入父权时代。而且从目前所有有关的考古发掘的情况来看,还没有发现一处有明显的母权时代的痕迹。其实这个故事最主要的用意是商人有意把自己的始祖和他们心目中的神鸟联系起来,就像夏族把他们的始祖和龙联系起来一样。简狄吃鸟蛋生契的故事是后世文饰的结果,《诗经》中说得明明白白:“天命玄鸟,降而生商”,商的始祖是玄鸟生的,与简狄无关。后代的文明人由于明白了鸟不能生人的道理,而且也知道只有女性才能生产,为了最大限度地保留商契与玄鸟的直接联系,又使故事尽可能地接受常识,就杜撰出了简狄吃鸟卵生契的故事。

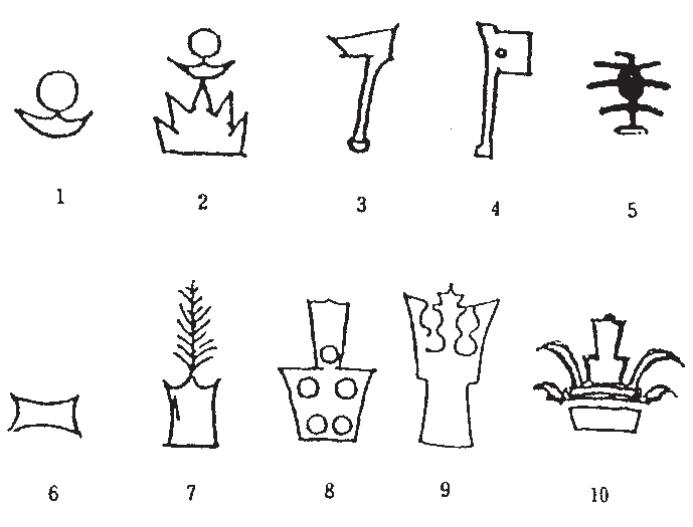

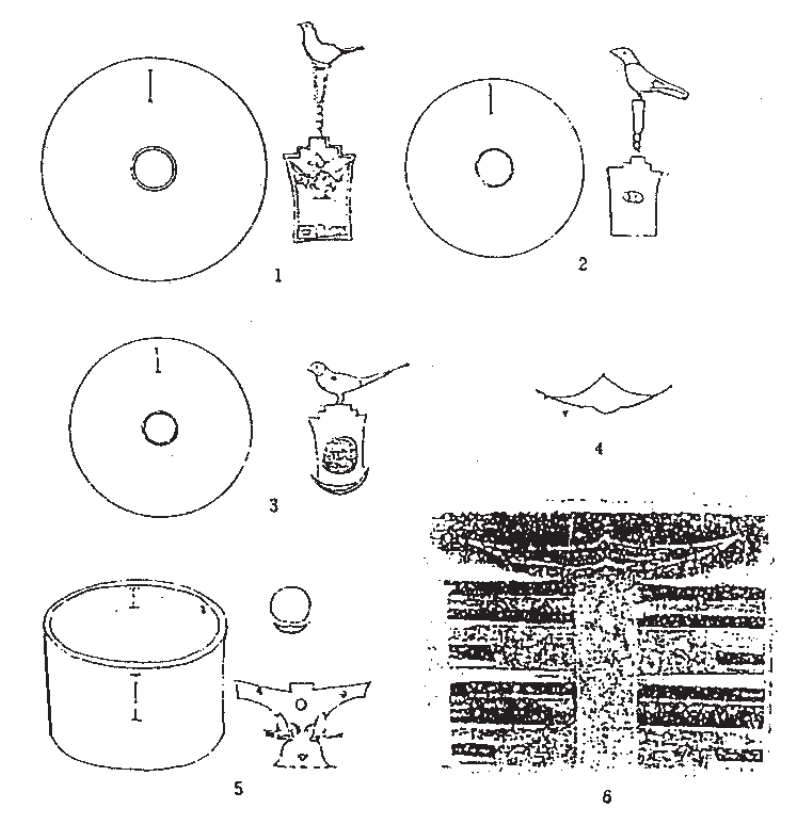

图一 大汶口文化陶器符号

图二 良渚文化玉器、陶器上的符号

并且,在我国上古相当长的时期内,大火(心宿二)就曾是人们观象授时的主要对象。对此,国内外的一些学者曾提出,中国古代在以冬至的建子或雨水的建寅等为岁首的历法之前,还有过以大火昏见之时为岁首的较为疏阔的历法,他们称之为“火历”或“大火历”。[24]

关于良渚文化的刻符,日本的林已奈夫把附图中的图案分为三种情况,“其一是良渚文化有自己的图像记号,并单独地被表现在璧、琮等良渚文化的玉器上(图二:1~3);其二是在良渚文化的玉琮上,有良渚文化的图像记号与大汶口文化的图像记号相对而刻成的例子(图二:5);其三是在良渚文化的琮上刻有大汶口文化的记号(图二:6)。”[25]

但李学勤先生对于这些符号有不同的释读。他认为:图二:1、2、3,上部均作鸟侧立于山上之形,前二者可释为“岛”字,后者可释为“岛”、“炅”二字,另外,“图二:5中上面的符号是‘炅’字,其器物为筒形玉琮,现藏于弗利尔美术馆。在中国历史博物馆收藏的一件良渚文化风格的玉琮上,亦有这一符号。据石志廉先生介绍,‘其上端正中刻有阴线形纹饰,细若毫发。其底部内壁一侧刻有一阴线斜三角纹饰’,李学勤先生将此解释为‘炅’、‘石’二字。‘炅’表达了当时的‘火正’对大火星的祭礼和崇拜,而‘石’则属于该琮所有者的族氏名称。将‘石’字刻于底部内壁,显然是与正面上端的‘炅’字相区别而具有不同的意义。”[26]

总之,“假若前文我们对‘炅’和‘火’之类图像的解释不误的话,那么,大汶口文化的‘炅’、‘火’图像在良渚文化的出现,标志着对于辰星大火的祭祀和施行大火历的文化传统,从古夷族向古越族的传播。大汶口和良渚文化地区毗连,都分布于东方近海,可以统称为‘岛夷’。‘炅’、‘火’等符号流通于黄河下游与长江中、下游这一广大地区之间,无疑说明这些符号在当时有广泛的约定俗成的基础,显然具有文字的性质。”[27]

但是,问题的关键是这所有的释读中都有一个共同的错误,而这个错误不幸又是一个至关重大的原则错误。我认为这些图形中凡是被释为“火”的均应释作“鸟”,它们都是鸟的象形,而不是火的象形。凡出现这些图形的地方,都是信奉鸟崇拜的地方,这鸟其实就是燕子,是指导当地先民在春季开始农事的神物。虽然大汶口文化晚期的刻符还稍显粗疏,尤其是图形中间鸟的写实性还不是特强,但鸟飞于太阳之下(图一:1)以及鸟飞于太阳和山丘之间(图一:2)的意象仍然一目了然。到良渚文化时期的玉器、陶器刻符,原来还比较粗疏的鸟的意象现在就彻底地写实化了,尤其是图二之1、2、3,无论怎样大胆的怀疑都不可能否定图的意象是一只鸟立于土丘之上。之4、之5、之6则仍然还保留着早期的粗犷,并暗示我们它和大汶口文化之间的相似性。图4是一只翼展如云的飞鸟,无日无丘,着意地提示我们他们是鸟崇拜的部族;图5上部的图形像鸟在日下,下部的图案则无疑是鸟展翼于土丘之上的写意,不过对鸟有些夸张而已。对于下部的图案,李学勤先生认为它是族氏的名称,无疑是一语中的、独具只眼的,但我对李先生释之为“石”,则要冒昧地表示怀疑,我认为应该释为“商”,石志廉先生所看到的上端正中阴线纹饰和内壁阴线斜三角纹饰,其核心都集中在那个所谓的三角形上,而三角形其实是像图二之4所示一样的飞鸟;之6的意象也同样明显地是一只翼如重天之云的飞鸟。

像李学勤和唐兰这样的大师级史学家之所以都众口一词地把“鸟”释为“火”,最主要的原因是受了后世历史文献中多次出现的关于“火正”和“大火”记载的影响。如:

《国语·楚语》:乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民。

《国语·郑语》:黎为高辛氏火正,以淳耀悙大,天明地德,光照四海,故命之曰祝融。

《左传》襄公九年:陶唐氏之火正阏伯居商丘,祀大火,而火纪时焉,相土因之,故商主大火。

而且这种“火正”和“大火”的说法是如此之根深蒂固,以至于早在战国时代的天文学思想中就已经开始把火与星联系起来。大约在战国时代开始出现的二十八宿中火成为辰星(星宿二),与商祀大火联系起来,现代的许多学者于是根据这些说法认为上古曾经长时期流行过一种“火历”或“大火历”,由于有了这种文化上的先入之见的遮蔽,就总是要千方百计地把有关的意象往这上面靠,这种后世文化对其自身历史的巨大遮蔽可能是文化史研究中最难以逾越的障碍,因为人们甚至难以发现和意识到这种障碍的存在。以“鸟”为“火”就是这种文化遮蔽的最典型、最成功的例证。

虽然我对于天文学的历史未作深究,但我总怀疑古人怎么可能凭借对一个星宿位置的肉眼观察来决定农时,而且从山东到江浙到湖北,如此巨大的区域,其季节的差异必定很大,怎么可能凭对同一个星宿的肉眼观察来决定不同地区的生产安排呢?另外,上述的图形无论如何都不难以和星联系起来。我对“大火历”的存在一直抱明确怀疑的态度,我认为“火”字应是“鸟”字的形变,因象形而转,但这种形转引起了长期的误读,“火正”实际上是鸟正,“祀大火”即“祀大鸟”(大即天),但“鸟”何时形转并误读为“火”,我不知道,暂付阙如,以待方家。

明白了这些图形的意义,则“商”的意义就了然了。[28]这此图形实际上是都是当地族人的图腾符号,不过它们是否如唐兰先生所言已经是在广大地域内约定俗成的比较成熟的文字则很难讲,这些大致相同的刻符在大致相当的历史时期里分布在广大的不同地域极可能首先是因为先民们所面临的问题以及他们生活于其中的自然界的共同性质和共同特点决定的,当然也完全有可能甲地和乙地在信仰鸟图腾的时间上有先后顺序和因果关联。虽然这些符号并不一定就是文字,但它们都可视作是后来作为类名的“商”字的初文的可能来源,甲骨文中表示族名和地名的“商”写作“ ”,正像鸟立土丘之形,上鸟下丘,一目了然,它最初肯定是对这其中某一刻符的直接借用。鸟立土丘即是“天命玄鸟,降而生商”,亦即玄鸟所落之地就叫商,这就是商族后人对于他们的远祖所由来之地保留的朦胧记忆之一,这个“商”到底在现在的哪个确切的地方,早没有人知道了,但“相土烈烈,海外有截”,表示这个地方离海不远,所以在山东、安徽、太湖良渚一带和湖北这诸地方中,湖北至少是可以排除的,太南的太湖良渚文化也可排除,如果安徽亦可在排除之列,剩下的就是山东了。大约地说,鲁西的大汶口及莒县一带的某地就是商族的先祖最先所居之地。如果想说得更详细,就只能是臆测了,不如不说。

”,正像鸟立土丘之形,上鸟下丘,一目了然,它最初肯定是对这其中某一刻符的直接借用。鸟立土丘即是“天命玄鸟,降而生商”,亦即玄鸟所落之地就叫商,这就是商族后人对于他们的远祖所由来之地保留的朦胧记忆之一,这个“商”到底在现在的哪个确切的地方,早没有人知道了,但“相土烈烈,海外有截”,表示这个地方离海不远,所以在山东、安徽、太湖良渚一带和湖北这诸地方中,湖北至少是可以排除的,太南的太湖良渚文化也可排除,如果安徽亦可在排除之列,剩下的就是山东了。大约地说,鲁西的大汶口及莒县一带的某地就是商族的先祖最先所居之地。如果想说得更详细,就只能是臆测了,不如不说。

对先商文化的这种考察,证明了张光直先生在这个问题上的先见之明。他说:“商王朝先公和先王时期的历史至少有一部分与华东部沿海地区的史前文化重合;商代考古学的早商时期得假定为先商王朝和王朝初创的最后阶段;因此,我们可以将这个早商放入河南最东部、山东西部、和安徽西北部这一地区内。”[29]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。