四、“内”与“外”的分裂

路斯固然反对“一战”前维也纳那种过分矫饰的风气,他也有足够的勇气来去除建筑表面所有的装饰,而在光光的墙面上割出大大小小的方洞(图3-4)。但是与之相对比的,则是他建筑的内部空间和氛围的另一番景象。与外表的冷峻相反,路斯的室内在目光所及之处,几乎无一例外地饰以色彩优雅而质感丰富的材料(图3-5);与建筑外在形体上的明确与洁净相比,他的室内空间则是高低错落,互相联系套叠。在形式之类纯粹建筑学因素的考虑或是偏爱以外,它更多地源自路斯的文化姿态和价值立场。

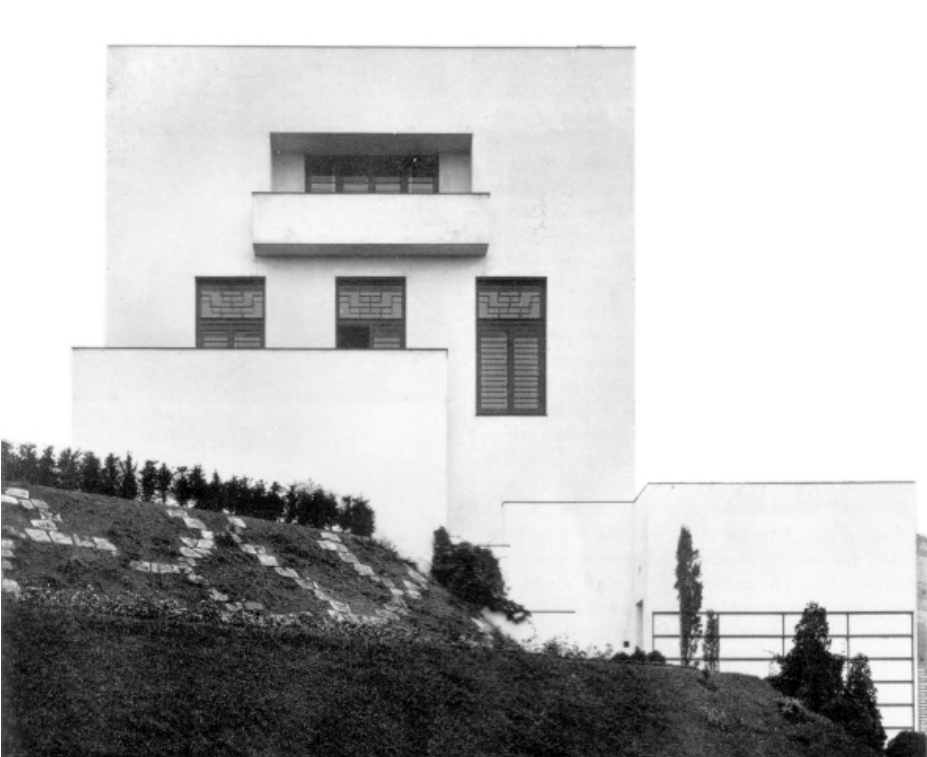

图3-4 路斯的米勒宅外观

图3-5 米勒宅的“大理石厅”

1.都市状况与“面具”的必要性

稍长于路斯的德国著名哲学家和社会学家西美尔,曾经深入剖析过由于技术与经济的片面发展而带来的都市社会文化的危机,并在对于现代社会的诊断中,揭示了资本主义文化的潜在危机及其表现形式,进而把这种危机的内在原因追溯到现代社会发展的经济根源——劳动分工。

在马西莫·卡西亚里看来,西美尔分析的重要性便在于“它把对于都市的社会学描述推进到这么一种程度——把自身特定的意识形态(ideology)给孤立和揭示出来”,而他最杰出的敏锐之处便是“认知到一种否定性思想形式(a form of negative thought)才是这种意识形态最合适的表达”(21)。并且,沿着这种否定性的思想前行,西美尔“排除了任何一种综合或是控制,抑或对于旧有平衡的恢复”(22)。现代都市意味着一种无可救药的分裂,一种无法掩饰的疏离,而“否定这种都市状况,便意味着要么是回归一种怀旧的,自然主义式的人文生活,要么就是向往一种激进的乌托邦社会。”(23)

路斯对于(私人居住建筑)内部的“重视”与对于外部的“漠视”,以及由此而来的内外之间的分裂与对立,可以说正是根植于西美尔所描绘的现代都市状况,和那种西美尔式的对于这一状况的直面而非否定或是逃避的态度。这么一种态度便既非那种田园牧歌式的虚幻的平衡,亦非那种寄望于新的平衡在一夜之间得以建立的乌托邦幻想。

2.空间的差异与材料的对比

这种“重视”与“漠视”的对立可以从两个方面来加以解读。首先,与内部三维空间的复杂组合相反,从外部来看,所有这些内部的“容积空间”都被组织进外部的紧凑形式之中。弗兰姆普敦把这一点归结于“路斯对古典主义几何形式的偏爱”,因此,虽然“穆台休斯在《英国建筑》中所记载的那种典型的、不规则的哥特复兴式平面,很明显地启发了路斯对那种全新的容积规划的发展”,但是路斯却“不能接受由容积规划所自然产生的那种画意式的体量组合”(24)。然而,除去这种古典主义的形式偏爱以外,它又何尝不是对于现代都市生活之虚无特征的一种否定性姿态?在这种姿态中,城市生活中是没有所谓的画意的。否则,我们将无法理解路斯建筑的内与外之间的另一层意义上的巨大差异甚或对立:与建筑内部色彩与材质的丰富相对立,这些建筑的外部几乎是清一色的白色粉刷,建筑的内外在材质与色彩上都尽成对比。

这种内与外的差异、对立与分裂,首先源自路斯对于当代都市中个人生活与城市生活,或者说私人领域与公共领域之不可调和的深刻认知,是对于内在生活与外在面具之间不可相容的体认,是对于现代人在本质上的双重面孔和身份的认知。而这所有的体认与认知,在他的建筑中首先和直接的表现便是“内”与“外”的分裂(disjunction)。此时,若把路斯的白墙仅仅理解为对于历史主义外衣的反动,对于虚假模仿的摒弃,对于装饰和时尚外衣的拒绝,则难免是放弃了对于路斯深层思想的追问。可是一般对于其1910年的施坦纳宅(Steiner House)的极高评价往往正是也仅是从这一点出发(图3-6),例如弗兰姆普敦便认为:“在设计施坦纳住宅的时候,路斯已经形成了一种高度抽象的外部形式——他的白色而不带任何装饰的几何体建筑”,并紧接着骄傲地宣称这“比所谓‘国际风格’至少要早出现8年”(25)。

图3-6 施坦纳宅

这么一种风格化的理解固然明确了路斯建筑的外部特征,但其不足之处也立即暴露于路斯自己的思想面前。在1914年的一篇文章中,路斯这样写道:“(居住)建筑不必向外界言说或是传达什么,相反,其所有的丰富都必须展现于室内。”(26)建筑的外部只是都市中的一个面具,一个缄默的面具,而面具是无需反映它的内部的。白墙是沉默的,而这种外部的沉默无非是承认了一种现代生活的客观状况,白墙与内部的对立与分裂也无非是映现了都市生活中的“精神分裂症”,现代人本真性自我与社会性自我的分裂,以及由此而来的现代人所思、所言、所行的分裂。也正是因为这种根本上的分裂,现代都市中不可避免的分裂,建筑的内部无需在外部得到反映,外部只需成为一个缄默的面具。

这一缄默的外部形象是对于都市的虚无主义(nihilism)性质的映现。这种缄默并非无话可说,而是在意识到有效对话的不可能性之后的自然选择。缄默的立面不仅去除了一切暗示,而且以其封闭来试图阻绝内与外的交流。柯布西耶的白墙是轻薄而没有重量的,它悬浮在空间中或者挂贴在框架上;路斯的白墙则依旧是厚重的,——这种厚重不仅因其所包裹起来的体量呈现一种视觉印象,而且,因为担负着承重的任务而在事实上也是既厚且重的。在这些白墙上,只是挖出一些功能性的洞口,而绝不再多,与那时流行于德国的玻璃建筑的通透形成对比。透明暗示了内外界限的消失,个人空间(the space of the intimate)与社会空间(the space of the social)的同一,而这对于路斯来说是不可想象的。这么一种乌托邦式的理想,与那种对于前都市化时代的怀旧情绪一样,对于路斯来说都是不可接受的。

因此,一方面,路斯深刻体认到现代都市的矛盾性而拒绝任何怀旧中的幻象,或是激进的乌托邦;另一方面,他又依然保持了生活经验中的象征性秩序与向度,从而在一个分崩离析的世界中仍旧创造了“温暖宜居”的空间。也是在这种深刻体认中,他远离了一种表面的传统,疏离于自己所属的社会以外,这使他得以重新发现传统中真正的精华,但却不会成为一个传统主义者;也使得他在专注于建造和材料的同时,却不会屈从于地方性的趣味与习俗,或是为其所阻碍。

这种内与外的对立,从建造的角度来看却是一致的,都是隐匿了结构,而注重表面的材料。显然,这可以比拟于路斯对于服装的兴趣,也呼应着他的文化批判的立场。而如果说威格利关于时装-反时装的论辩难免一种概念游戏之嫌疑的话,那么,即便不考虑这一点,在路斯对于服装和时装所做的区分中,论证的焦点始终是在于哪一种“衣服”,而并非要不要这件“衣服”本身。这种对于衣服本身的肯定而又拒绝某一类特定的衣服,或者说在肯定衣服的必要性的同时,对于衣服的具体呈现方式又抱有一种特别的态度,可以说正是路斯的建筑饰面理论最为直接的文化和认知基础。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。