哲学是一个大词。哲学是一门古老的学科。尽管人人都可以讲哲学,但是回顾哲学的发展史,真正伟大的哲学家并不多。德国哲学家雅斯贝斯写了一部《大哲学家》,被纳入该书的哲学家并不多。其中,中国只有两位,孔子和老子。哲学家是立法者。后人的思想都受到了这些立法者的影响。真正伟大的哲学家也许没有超过30位。讲哲学时跳不过这些哲学家,必须提到他们的思想。由于篇幅限制,我在这里只讲一个框架,有选择性地讲哲学家如何思考问题,如何看待世界。他们的思考为我们提供了哪些帮助是我们更需要关注的问题。这表明,在哲学这一学科里,创新和发展没有人们想象中那么容易。虽然人类发展史很长,但是哲学智慧的发展是及其缓慢的。

人自以为了解世界的真相,其实人多半只是生活在他们想象的世界中。世界到底是个什么样子,反而变得不重要。人纵使想象或虚构了并非真实的世界,仍然可以在虚构的世界里找到幸福、快乐、荣耀、财富甚至一切。假如他们不善于想象、虚构和杜撰,那么在多半情形之下,幸福、快乐、财富甚至人生所有美好的事物都将离他们而去。

假如我们能够既轻易接近世界的真相,又可靠获得幸福、快乐、荣耀、财富和人生一切美好的东西,当然最好不过。那么,这如何可能呢?我们不妨从了解哲学智慧开始。

1.哲学智慧的结构

世界观是人对世界的根本看法,哲学是系统的理论化的世界观。每个人都有自己的世界观,只有系统的理论化的世界观才是哲学。人们谈到哲学,都会对哲学做这样的描述。这些命题无疑是正确的。哲学是人自身对宇宙万物的根本看法,对世界、社会、人生的根本看法。

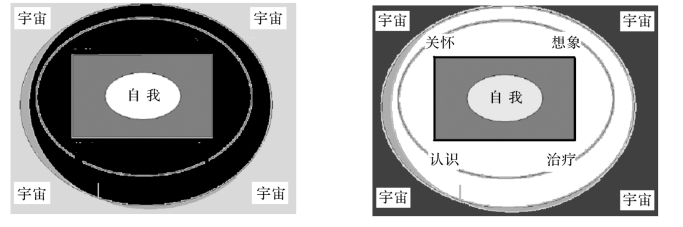

然而,人们对哲学智慧的看法有所分歧。我认为,哲学智慧是人们基于对世界基本结构和运行方式的猜想或认识,借助于某些具体方法或途径达成人自身的目标的智慧。哲学智慧是自我通过一定的手段,比如通过认识世界、通过关怀自我、通过想象、通过治疗来达成人自身目标的智慧。我试图用简单的图画来说明人类的进步是有规律可循的,是有框架的。如图所示,哲学智慧表现为人对付世界的四个基本策略的智慧,即认识、关怀、治疗和想象。我们可以借此来学习一般的哲学发展,展示东方人和西方人的思维差别。

2.古代哲学

自古希腊以来,“存在”与“虚无”、“表象”与“实在”、“现象”与“本质”的区别一直是西方哲学常识的一部分。西方传统哲学的大厦就是建立在这种区分的基础之上的。这种区分在前苏格拉底时期就已经萌芽,后来又成为柏拉图知识论的基本内容。按照柏拉图的理论,我们所面对的世界只是原型世界的一系列极不完美的复制。那个原型世界是超越于时间和空间之上而永恒地存在着的,并且只有借助于专门哲学训练之后的心灵活动,如“柏拉图式的回忆”,才有幸去窥探它的真实面目。据此,柏拉图对各种知识作了一个划分,形成了一个自上而下的知识等级系统。其中最高的等级是原型世界本身,即柏拉图所谓的“理念世界”。柏拉图的学说奠定了西方哲学发展的基本方向和目标。从这个意义上讲,怀特海关于整个西方哲学的历史是对柏拉图理念论的一系列注释的提法是恰当的。

表象论的两个出发点是:心与物的区分;人具有发现事物本质的能力。人的主要任务在于在我们的真正本质中精确地反映我们周围的宇宙。“哲学的首要性不再是由于其最高的位置,而是由于其基层的位置。”[6]

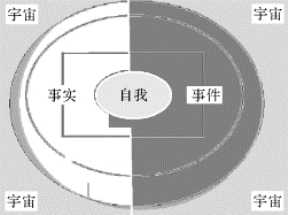

古代哲学拟定了人类探讨世界运行和存在方式的基本框架,首先是区分了两个领域,即自然界和人类社会,这一点中国哲学也做到了。然后又在人类社会中区分了私人领域和公共领域,这一点中国哲学一直做得不好。因此,古代哲学的核心贡献在于拟定世界运行和存在方式,探索宇宙的起源和边界,探讨存在和虚无的关系。自然领域、私人领域和公共领域遵循不同的原则,理清其相互关系是哲学的一大任务。这一基本的框架奠定了人类社会思考问题的出发点(如图所示)。

3.近代哲学

德国古典哲学家黑格尔认为,笛卡尔“我思”原则的确立标志着近代哲学的真正开始。笛卡尔在近代哲学的创始地位类似于苏格拉底在古希腊哲学的创始地位。这是一种主体性哲学的真正开始。这种观点在整个近代哲学史界非常具有代表性。美国哲学家理查德·罗蒂对此也给予了认同:“从作为理性的心转向作为内心世界的心的笛卡尔转变,与其说是摆脱了经院哲学枷锁的骄傲的个人主体的胜利,不如说是确定性寻求对智慧寻求的胜利。”[7]显然,笛卡尔哲学引发的是一次哲学理性化和科学化的转向。自从笛卡尔之后,哲学家们探讨着一种严格的理性化、逻辑化、科学化的哲学。“科学,而非生活,成为哲学的主题,而认识论则成为其中心部分。”[8]笛卡尔的“我思”或主体性哲学构成了近代哲学的主题。

笛卡尔认为,人的心灵是知识的前提,人的意识活动是直接同“实在”打交道的活动。在当时,甚至像洛克、贝克莱和休谟这样的经验主义者也难逃它的诱惑。洛克认为,观念是实在的复本或表象,观念与实在相符合。贝克莱则只认定一个唯一的终极实在——上帝,并且认为当且仅当我们的思想符合上帝的思想时,我们才是在正确地进行思想活动。这样,他把认识活动归结为观念与观念的符合,从而滑向了唯心主义。休谟在作出观念和印象的区分时试图避免唯心主义,但他最终还是陷入了怀疑论。因此,哲学家们担心,我们可能永远不知道实在究竟是什么东西。因为在我们和实在之间有一个屏障,一个由在主体与客体之间,在我们的感官和心灵的构造与事物本身的存在之间的相互作用产生的现象的帷幕。康德在最大程度上揭示了那个帷幕的实际存在。进入19世纪以后,哲学家们认为是语言形成了这样一个屏障,因为我们的语言把可能并非内在于对象的范畴强加于对象之上。

相比之下,与这个近代哲学相对应的休谟哲学,即哲学的非科学化方向、日常生活化方向,却长期受到了西方哲学家的消极性评价。如黑格尔说休谟经验论是“洛克主义的完成”,“休谟接受了洛克的经验原则,而把它进一步贯彻到底。休谟抛弃了各种思想规定的客观性,抛弃了它们的自在自为的存在”[9]。休谟的怀疑论“在历史上所受到的重视,有过于它本身的价值。它的历史意义就在于:真正说来,康德哲学是以它为出发点的”[10]。列宁也说:“休谟把我的感觉之外是否有什么东西存在的问题取消了。而这个不可知论的观点注定要动摇于唯物主义和唯心主义之间。”[11]

唯理论和经验论的对立,最终导致了近代哲学的危机。康德的理性批判哲学及其后的整个德国古典哲学都试图摆脱那个危机。近代哲学关注的焦点是事实与价值的关系。从事实(是)无法推导出价值(应当)。这个区分导致人们把社会制度看做人类基于某些原则的发明或建构。我们看得见的、跟人有关的,并非是不是的问题,而是应当不应当的问题。用英文来说即to be和ought to be之间的区别。例如,苏格拉底之死。价值领域是人类自己的发明创造。

近代哲学的核心贡献在于区分了事实(fact)和价值(value)。从事实如何推导出价值,是近代学术的一大难题。

4.现代哲学

现代哲学由两大主流思潮即欧洲大陆哲学和英美分析哲学所组成。前者从生命哲学、精神分析哲学、存在主义哲学、现象学运动发展到解释学、结构主义哲学和解构哲学。后者则从逻辑实证主义、日常语言哲学、科学历史主义、实用主义发展出认知哲学、心智哲学和语言哲学。两大哲学传统又存在着交叉重叠和相互渗透。用美国哲学家罗蒂的话来说:

“分析哲学”和“大陆哲学”的区分是极其粗线条的,但它的确为哲学教授分类提供了一条捷径。要想了解一位哲学教授究竟喜爱分析哲学还是大陆哲学,只要看一看摆在其书架上的图书杂志就行了。如果她有许多黑格尔和海德格尔原著以及研究他们两人的著作,而没有戴维森或罗尔斯的著作,那么她也许愿意被人描绘成喜爱大陆哲学的教授,至少不愿意被人说成是喜爱分析哲学的教授。如果其书桌上堆满选自《哲学杂志》(The Journal of Philosophy)、《哲学季刊》(The Philosophical Quarterly)和《哲学评论》(Philosophical Review)等期刊的抽印本,那么她当是分析哲学家无疑了。[12]

现代哲学的核心贡献在于区分了事实(fact)和事件(event),两者的最大区别在于是否渗透人的主观判断。我们甚至可以这样说,分析哲学偏好研究与“事实”有关的哲学问题,大陆哲学则偏好研究与“事件”有关的哲学问题。

大陆哲学与英美分析哲学之间的思想分歧和对立可以在黑格尔和罗素对待休谟哲学的态度上找到源头,也可以在沃格林、施特劳斯和波普尔对待柏拉图以来西方哲学传统的不同态度上找到针锋相对的表现。由于波普尔在《开放社会及其敌人》一书中对柏拉图以来西方哲学传统进行了批判性清算,并且把那个传统作为现代极权主义的思想根源,沃格林和施特劳斯对波普尔极为不满,两人在1950年写了多封带有严重诽谤色彩的书信,并且合谋成功阻止了波普尔在纽约新学院谋求哲学教职的努力。

我们不妨读一下沃格林和施特劳斯谈论波普尔的书信。第一封是施特劳斯写给沃格林的信,第二封是沃格林给施特劳斯的回信:

我亲爱的沃格林:

……

您在什么时候可以告诉我您对波普尔先生的看法吗?他在这儿做了一次讲座,是关于社会哲学的,那简直不值一提:这是最过时、毫无生命的实证主义,试图在黑暗中吹口哨给自己壮胆而已,尽管冒充“理性主义”,却完全不具备“理性地”思考的能力——真是差劲啊。我无法想象这样一个人写过什么值得一读的东西来,然而熟悉其作品似乎成了教授的天职。关于此君您能否说点什么,——如果您愿意的话,我会保守秘密的。[13]

致以最热情的问候。

施特劳斯

1950年4月10日

亲爱的施特劳斯:

有机会向志趣相投的人讲几句有关波普尔的大实话实在是太好了,简直一天也不能耽搁啦。这位波普尔先生多年来并非一块绊脚石,而是必须从路上不断地把它踢出去的令人讨厌的一粒石子儿。老是有人向我提起他,说他的《开放社会及其敌人》是我们时代的社会科学杰作之一,这迫使我勉为其难地翻了翻这个著作,尽管我原本懒得去理它。您说得很对,熟悉这个著作的思想乃是我们的天职,因为它出现在我们这个领域;但是我宁愿另谋他职也不愿做这样的事,这根本是一个不应当写也不应当发表的著作。波普尔用这本书妨碍了我们最基本的职责,浪费了我们生命中本可以全神贯注地实现我们的天职的好几个宝贵小时,我觉得我可以毫无保留地说,这本书是厚颜无耻的、一知半解的废品。每一句话都很丑,但还是可以列出特别令人讨厌的几点。

第一,“封闭社会”与“开放社会”的表述取自柏格森的《道德与宗教的两个源头》(Deux Sources)。他没有解释促使柏格森创造出这些概念的那些难题,只是因为他觉得这些个概念听起来悦耳就予以取用;他只是随随便便地说,这两个概念在柏格森那里有着“宗教”的意味,而他对“开放社会”这个概念的使用更接近于沃拉斯(Graham Wallas)或者李普曼(Walter Lippmann)的“大社会”(great society)概念。也许我对这样的事过于敏感,但我不相信像柏格森这样可敬的哲学家发明概念只是为了给咖啡屋里无聊的人们提供谈资。还有这样一个相关的问题:如果说柏格森的开放社会理论经得起哲学与历史的检验(我事实上相信这一点),那么波普尔的开放社会观念则是意识形态的垃圾。单凭这一点,他本来应当尽可能审慎地讨论这个问题。

第二,对自己所在领域已经取得的成就视而不见,这一点在对待柏格森的态度上就已一目了然,这种无视充塞于全书当中。当我们读到他对柏拉图和黑格尔的思考时会留下这样一个印象,波普尔看起来很不熟悉与论题有关的文献——尽管他偶尔会引用某个作者。在有些情况下,比如在谈到黑格尔时,我相信他从未看过罗森茨维格(Rosenzweig)的《黑格尔与国家》(Hegel and the State)。而在有些情况下,他引用著作时似乎并不了解其内容究竟在说些什么。

第三,波普尔如此缺少哲学修养,如此热衷于意识形态争论,以至于他甚至没有能力大致准确地复述哪怕一页柏拉图的内容。阅读帮不了他什么忙,他太缺乏知识去理解作者所说的话了。于是就出现了一件可怕的事,他把黑格尔的“日尔曼世界”(Germanic world)译成“德意志世界”(German world),并由这种误译得出关于黑格尔宣扬德意志民族主义的结论。

第四,波普尔未曾做过弄清作者意图的文本分析;相反,他直接把意识形态的陈词滥调用于文本,武断地断定,说该文本在发表这些陈词滥调。有些地方特别搞笑,比如他说,柏拉图经历了一个进步——从《高尔吉亚》依稀可辨的早期“人道主义”进步到了《理想国》的某个其他东西(我不记得是“反动保守主义”还是“专制主义”)。

简言之,波普尔著作是一个无可原谅的丑闻。从思想态度上看,它是不成功的知识分子的典型产物;从精神上看,我们非得用卑鄙、粗野、愚笨之类的语词来描述它;从技巧上看,它是半吊子的、毫无价值的思想史作品。

这封信不适合给那些没有资格的人看。但是在那些关心其真实内容的场合,那我会认为,通过沉默来支持这样一件丑行乃是对您所说天职的亵渎。

沃格林

1950年4月18日

问题在于,尽管施特劳斯在信中答应只是私下交流,即“关于此君您能否说点什么,——如果您愿意的话,我会保守秘密的”,承诺不会把沃格林的私信公之于众。但是实际上,施特劳斯的真实意图并非如此。沃格林也颇能心领神会,毫不客气地写下让人无话可说的评语,并加上致命的一句:“这封信不适合给那些没有资格的人看。但是在那些关心其真实内容的场合,那我会认为,通过沉默来支持这样一件丑行乃是对于您所说的天职的侵害。”于是,拿到信之后,施特劳斯马上把它呈交给了他的好友、法兰克福学派早期代表人物、正在纽约新学院担任哲学教授的库特·瑞芝勒(Kurt Riezler)。波普尔在新学院开讲座之后,瑞芝勒正在为是否任命波普尔在该校担任哲学教职拿不定主意。那封信让瑞芝勒立马打消了任命波普尔的念头,并认为幸得施特劳斯和沃格林两位友人相助,自己避免了一桩学术丑闻。

多年之后,在由美国政论杂志《国家评论》(National Review)发起的20世纪100部非虚构优秀作品评选中,波普尔的《开放社会及其敌人》名列第6名。《文明衰落论》作者阿瑟·赫尔曼(A rthur Herman)评价它是“20世纪最优秀的政治哲学,揭示了柏拉图、黑格尔和马克思极权主义的根基”。

“如果您愿意的话,我会保守秘密的。”施特劳斯的特别提示是多么赤裸裸的出尔反尔,阳奉阴违!但谁又能想到,沃格林竟然心领神会地表示:“这封信不适合给那些没有资格的人看。但是在那些关心其真实内容的场合,那我会认为,通过沉默来支持这样一件丑行乃是对您所说的天职的亵渎。”这又是多么地配合默契,心照不宣。两位政治哲学家竟然有如此嘴脸!施特劳斯和沃格林如此合谋中伤自己的同行波普尔,是20世纪最大的学术丑闻之一。

我之所以提起波普尔新学院任职受阻这件事以及由此引出的其他事情,是为了向哲学学习者建议,阅读哲学家个人传记和私人书信,也是学习哲学的重要途径。

5.当代哲学

沃格林和施特劳斯牵涉其中的波普尔任职遭拒事件在当时并没有让当事人感到难堪,相反,他们认为自己做的事是正确的。1973年,事件的主角施特劳斯教授在芝加哥大学默默无闻地离开了人世。但是这件事并没有成为过去,因为它深深影响了施特劳斯的两大弟子,哲学家理查德·罗蒂和艾伦·布鲁姆,影响了各自的思想态度和学术生涯。我们也就顺势从现代哲学转入当代哲学尤其是政治哲学的讨论。

作为施特劳斯的弟子,罗蒂和布鲁姆是芝加哥大学同班同学。罗蒂几乎从来不说别人的坏话,即使在遭受别人严厉攻击时,他都表现出一副谦谦君子的风度,尽管他仍然坚持自己的思想主张。忠诚、尊重、同情和宽容甚至成为罗蒂政治哲学的主题。这与其读大学时的老师施特劳斯的过失言行有一定关系,以至于他有意拉开与施特劳斯的距离,并且发出“宁做真诚的仆人,不做真理的主人”的感慨,甚至他的主要作品都是以反思柏拉图—笛卡尔—康德哲学传统的过失作为主题的,无论在一般知识论方面,还是在政治哲学领域,都是如此。甚至可以这样说,罗蒂成为施特劳斯学派的叛徒,却成为波普尔哲学思想的传人,虽然罗蒂声称自己是杜威哲学的传人。这也是罗蒂后来在自传性文章“托洛斯基和野兰花”中一开始便说自己两面不讨好、里外不是人的重要原因。[14]

罗蒂把自己在芝加哥的求学经历描述成在施特劳斯引诱下,迷恋上柏拉图哲学,最终成功逃离引诱的故事。罗蒂生动地描绘了当时的求学情景:

在15岁时,通过躲进所谓的芝加哥大学哈钦斯学院……我想把托洛茨基和野兰花给予调和起来。我想要找到某个思想框架或审美框架,它将让我——借用我在叶芝那里读到的动人诗句——“在单纯的一瞥中把握了实在和正义”。我所指的实在,就是渥兹渥斯式的某些时刻,就是弗莱特布洛克韦尔村庄附近的那片森林(特别是一些有着珊瑚色根茎的野兰花和小巧的黄色女便鞋),我感到自己受到了某个神秘之物的触动,受到了其重要性难以言传的事物的触动。而我指的正义是诺曼·托马斯和托洛茨基都为之献身的东西,是弱者摆脱强者的解放。我既想成为一个有思想有灵魂的势利小人,又想成为一位充满人性的朋友——既想做一个与世无争的隐士,又想做一名追求正义的战士。[15]

列奥·斯特劳施……是曾经吸引了芝加哥大学最优秀学生(包括我的同学艾伦·布鲁姆)的教师。芝加哥各学院零星地散布着一些逃离希特勒政权的令人敬畏的博学的避难者,施特劳斯便是其中最受人敬重的一位。他们中所有的人似乎都赞成,假如一个人要想说明为什么他宁死不做纳粹,那么肯定得存在着某个比杜威认为的要深刻而重要的东西。这一切对于一位15岁少年来说是非常动听的。因为道德的绝对和哲学的绝对听起来有点儿像是我的可爱的野兰花——神秘、罕见、只为极少数人所知晓。

我决定主修哲学。我设想,假如我能够成为一名哲学家,那么我也许能够抵达柏拉图“分界线”的顶端,即“超越了各种假说”的某个地方,在那里,真理的光辉普照着得到了升华的聪明而善良的灵魂,那将是一片零星点缀着超凡脱俗野兰花的乐土。在我看来明显的一点是,抵达这样一个地方是每一个有头脑的人都梦寐以求的。[16]

在施特劳斯的训导下,成为柏拉图式的“哲学家”,曾经是罗蒂的梦想,但他最终从那个梦想中清醒了过来。他发现:“每一个哲学家都会把他们的观点诉诸于一些初始原则,那些原则不一致于其他哲学家的初始原则,没有一位哲学家能够抵达‘超越了假说的’那片莫须有之地。”[17]于是,施特劳斯由导师变成了诱拐者。黑格尔和普鲁斯特成为罗蒂的救主。“正是黑格尔和普鲁斯特共同具有的对于无法还原的暂时性的令人赏心悦目的承诺——在其作品中特殊的反柏拉图因素——显得如此地令人称奇。他们两个似乎都具有把他们碰到的每一件事情全部编织成为一个叙事而毋须询问那个叙事是否具有某个道德寓意,无须询问那个叙事将如何出现在永恒事物之下的能力。”[18]不是柏拉图传统如何得到延续,而是如何创造出新的事物,讲述新的故事成为罗蒂关注的主要问题。

相比之下,艾伦·布鲁姆走着一条与罗蒂完全不同的道路,成为施特劳斯保守主义政治哲学学派的真正传人。1971年,罗尔斯《正义论》发表之后,引起了美国政治哲学界的广泛关注和讨论。诺齐克甚至说:“政治哲学家们现在必须在罗尔斯理论的范围内工作,不然的话就要说出个理由。”[19]1975年,布鲁姆在《美国政治科学评论》上发表题为“正义:约翰·罗尔斯与政治哲学传统的较量”的评论文章[20],把罗尔斯正义理论同古典政治哲学完全对立起来,说它存在三大基本错误:误解了霍布斯、洛克和卢梭的自然状态学说,误解了康德的道德哲学,误解了亚里士多德的幸福理论。他把罗尔斯正义理论贬得一无是处。布鲁姆批评《正义论》时所采用的基本策略和语言风格同当年施特劳斯批评波普尔的《开放社会及其敌人》时采用的伎俩如出一辙。

1987年,布鲁姆发表《美国精神的封闭》一书,论证了现代民主观念的起源,评价了马基雅维利、霍布斯、洛克、卢梭等启蒙思想家的思想得失,考察了当代美国思想与德国思想的联系,批判了美国社会盛行的虚无主义和文化相对主义,探讨了美国高等教育危机的成因和表现。通过反思现代性,批评美国民主制度,布鲁姆试图给美国政治和社会改革开辟一条新路。像施特劳斯一样,布鲁姆的方案是回到古希腊哲学传统,回到苏格拉底和柏拉图。为此,布鲁姆对20世纪60年代大学生运动颇多微词,强调高等教育应当回到精英教育的老路上去,保持大学学院的相对封闭性,通过研读经典,与伟大心灵对话,来造就心中装有公平正义等公共善的非急功近利的一代。那本书一经发表便在美国社会掀起轩然大波,一年之内发行量达到50余万册精装本,成为美国整个社会讨论和争论的焦点,大大刺激了美国民主制度的神经,其影响力盖过了所有其他政治哲学著作。

差不多同时,在公共哲学领域,德沃金、诺齐克、纽斯鲍姆、斯坎伦、桑德尔、麦金太尔、沃尔泽等哲学家也先后进入人们的视野,成为当代著名的哲学家。

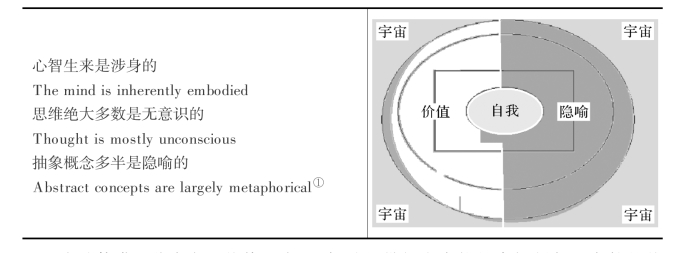

另外,当代哲学的核心贡献在于区分价值(value)和隐喻(metaphor)。这个区分表明,人不仅依赖基本信念而生存,而且依赖想象力而生存。美国哲学家莱卡夫和约翰松提出的三大心智哲学命题值得关注:

①George Lakoff and Mark Johnson,Philosophy in the Flesh:the Embodied Mind and its Challenge to Western Thought,New York:Basic Books,1999.p.3.

自从休谟区分事实和价值以来,人们总是徘徊在事物的真假判断和事件的价值判断之间。即使到了今天,整个经验主义、分析哲学甚至科学哲学传统仍然没有摆脱休谟的影响。人们先对事件进行真假判断,然后再对事物进行价值判断,真假判断是价值判断的基础。一个事物先是真的,即是真实地存在的,然后才可能是好的或坏的。本体论上的有和无,存在和非存在,是价值论上有善与恶、好与坏的判断的前提。

我在此提出一种新的有关事物的区分,它不以事实和价值的区分为前提,而以超越这个区分为出发点。我试图证明,事实和价值的区分,虽然重要,但它不构成我们对事物判断的基础,因为有的事物既不是事实,也不是价值,而属于第三种情形,我称之为“像”的情形。“像”是一种类比的存在样式,所有的事物都可以像什么,或不像什么。我们可以说,“毛主席像红太阳”,“他像慈善家”,“这只猴子聪明得像人”,“这个小孩聪明得像猴子”,如此等等。所有诸如此类的说法,只有量的程度差别,但没有质的本质差别。

“像……”只有恰当性问题,没有真假问题。可以说,所有“像……”都是真的。如果我们把这种“像……”说成隐喻,那么所有隐喻都是真的。这是以往哲学家对类比和隐喻的判断,即“所有隐喻都是真的”。但在我看来,“所有隐喻都是真的”,这不是在事实判断意义上说的,也不是在价值判断上说的,而是在隐喻意义上说的。

事实、事件、价值和隐喻是存在的四种主要形式。除了事实、事件和价值以外,隐喻构成第四种独立的存在样式。同事实、事件和价值相比,隐喻更加古老,也更加根深蒂固。或者说,存在和隐喻的关系比存在和事实的关系、存在和事件的关系,以及存在和价值的关系更加古老。

存在和隐喻的关系曾经被错误地纳入存在和事实、存在和事件、存在和价值的关系之中,或者,曾经被错误地看做前面的三种关系之一的引申。人们一般把隐喻看做表达存在的不成熟或不适当样式,当做幼稚的或孩子气的表达方式。

实际上,隐喻是离我们的本真存在最接近的表达存在的形式。这种形式不仅存在于不成熟的样式中,而且存在于成熟的样式中。当政治家、哲学家、科学家、宗教家、艺术家发现自己难以找到适当的语言来表达自己的思想或意见时,隐喻成为他们用来表达他们的思想或意见的最佳形式。

隐喻也成为我们进入存在、接近存在的最直接途径。在哲学史上,哲学家从来没有摆脱隐喻的影响。哲学家说出的重要思想,往往是一些隐喻。解读隐喻成为解读哲学家思想的重要途径。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。