(二)创新型福建建设的现实依据

1.福建省的基本情况

福建地处我国东南部、东海之滨,陆域介于北纬23°30'~28°22',东经115°50'~120°40'之间,东隔台湾海峡,与台湾省相望,东北与浙江省毗邻,西北横贯武夷山脉与江西省交界,西南与广东省相连。福建是中国的著名侨乡,旅居世界各地的闽籍华人华侨1088万人。福建与台湾源远流长、关系密切,台湾同胞中80%祖籍福建。福建居于中国东海与南海的交通要冲,是中国距东南亚、西亚、东非和大洋洲最近的省份之一。

福建陆地面积12.14万平方公里,其中,山地、丘陵占陆域的80%;海域面积13.63万平方公里。全省海岸线总长6128公里,其中大陆线3324公里,居全国第二位。大小岛屿1546个,占全国1/6,拥有厦门湾、福州湾、湄州湾、沙埕港、三都澳等众多天然良港。

福建2005年末全省总人口3535万人,全年净增人口24万人。全年全省出生人口41万人,出生率11.60‰;死亡人口20万人,死亡率5.62‰;自然增长率5.98‰。

福建2005年实现生产总值6560.07亿元,按可比价格计算,比上年增长11.3%。其中,第一产业增加值828.76亿元,增长4.0%;第二产业增加值3224.91亿元,增长13.3%;第三产业增加值2506.40亿元,增长11.3%。人均地区生产总值18621元,比上年增长10.6%。产业结构继续得到调整,第一产业有所调减,第二产业继续保持增势,第三产业发展稳定。三类产业比例由上年的13.7∶48.1∶38.2调整为12.6∶49.2∶38.2。

福建2005年财政总收入786.83亿元,按可比口径,比上年增长20.1%,其中,地方级财政收入431.85亿元,可比增长18%;财政支出592.73亿元,增长14.7%。全省国税税收收入(含进口税收) 592.3亿元,增长14.9%;全省地税系统组织各项收入392.26亿元,增长20.9%。全省规模以上工业企业实现利润377.03亿元,比上年增长5.4%。

福建2005年全社会固定资产投资2344.73亿元,比上年增长23.5%,其中,城镇投资增长24.1%,农村投资增长20.1%。

福建2005年实现社会消费品零售总额2345.82亿元,比上年增长13.8%,扣除物价因素,实际增长13.1%。分城乡看,城市消费品零售额1479.45亿元,增长16.3%;县及县以下消费品零售额866.37亿元,增长9.7%。分行业看,批发零售业零售额2011.87亿元,增长13.3%;餐饮业零售额286.84亿元,增长18.9%;其他行业零售额47.11亿元,增长3.6%。

福建2005年进出口总额544.31亿美元,比上年增长14.5%。其中,出口348.45亿美元,增长18.5%;进口195.86亿美元,增长8.0%(见表6)。进出口相抵,顺差152.59亿美元,比上年增加39.96亿美元。

福建省2005年农民人均纯收入4450.36元,扣除价格因素,实际增长5.8%;城镇居民人均可支配收入12321元,扣除价格因素,实际增长8.2%。农村居民家庭恩格尔系数(即居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重)为46.1%,城镇居民家庭恩格尔系数为40.9%。

2.创新型福建的建设现状

目前,福建科技进步综合评价居全国第10位,福建区域创新能力居全国第9位。近几年创新型福建建设的主要情况可归纳如下:

(1)科技投入明显增加。2005年福建科学研究与试验发展(R&D)经费支出52.30亿元,比上年增长14.0%,占全省生产总值的0.8%,其中基础研究经费1.15亿元。福建省继续实施10项省级科技重大专项,新启动3项省级科技重大专项,新批国家工程研究技术中心2个,全省经认定高新企业181家,择优支持12家企业技术中心进行创新能力建设,累计认定国家级企业技术中心7家。

(2)产业支撑更加凸显。福建三类产业结构由2000年的17.0∶43.3∶39.7转为2005年的12.7∶48.6∶38.7。“十五”期间福建新型工业化步伐加快,三大主导产业(电子、石化、机械)进一步提升,形成60个制造业产业集群,工业总产值突破10000亿元,工业对经济增长的贡献率达53.4%。2005年福建工业高新技术产值占全部工业总产值比重超过25%。

(3)高等院校与科研机构科技成果大幅增加。截至2004年底,福建共有各类高校66所,其中,普通高校53所,成人高校13所,普通高校举办独立学院(民办) 10所。近年来,福建高等院校普遍加强了科研管理工作,一般都进行年度科研工作量考核,增强对研究与开发工作的控制。据统计,2001年福建省纳入统计的国有科研机构有114个,其中自然科学和技术领域98个,社会人文科学研究机构3个,科学技术信息和文献机构13个。同时,纳入统计的还有县属研究与开发机构83个,非国有研究所3个,以及转制到位的4个机构(其中: 3个转制为企业,1个转制为综合技术服务机构)。近年来,福建省各类科研机构改革取得了新的进展,科研机构面向市场的自我发展能力有所提高,科研机构普遍加强了科研管理和控制。2005年福建全年共取得省部级以上科技成果443项。2005年福建全年受理国内外专利申请9460件,授权专利5147件,分别比上年增长26.2%和8.2%。2005年福建共签订技术合同6510项,技术合同成交金额17.20亿元,比上年增长21.7%。

(4)企业技术创新能力有所提高。近年来,福建省的企业一般都较为重视技术创新工作,加强了技术创新的管理与控制。据统计,福建省914家大中型工业企业中,有科技活动的企业数为417家,从事科技活动人员263万人;有183家企业建立了科技机构,企业办科技机构数达到210个,其中有经常性开发任务的180个,有一定测试条件的189个,有稳定经费来源的199个。福建已拥有中国名牌产品62个、中国驰名商标54件、国家免检产品141个,均居全国第5位。

(5)科技中介机构日趋完善。据统计,2001年福建已拥有创业服务、技术咨询、技术市场等三大类中介服务机构2000多个(林炳承、林风,2004)。属于创业服务类的科技中介机构有生产力促进中心81个,其中国家级示范中心4个,生产力促进中心服务面覆盖全省70%以上的县(市、区);有科技企业孵化器22个,孵化基地面积22万多平方米;有国家级留学人员创业园2个(福州、厦门);有工程技术研究中心17个;有国家级高新技术产业区2个(厦门、福州),省级高新技术产业区5个(泉州、漳州、莆田、南平、三明)。属于技术咨询类的中介服务机构有行业技术协会500多个;技术咨询、技术评估机构300多个;决策咨询机构50多个。属于技术市场类的科技中介机构有各类技术贸易机构1641个,技术贸易从业人员3万多人;有高新技术产权交易所1个及相应的评估师事务所、律师事务所15个;有技术检测机构125个;有专利代理机构8个;有人才中介机构153个,代理人事档案11多万份,人才信息库320个。2005年末福建省共有产品检测实验室498个,其中国家检测中心4个。福建省现有独立的产品质量认证机构1个,体系认证机构23个,已累计完成对5376个企业的产品认证。福建省共有法定计量技术机构92个,全年强制检定计量器具44.02万台(件)。

(6)基础设施显著改观。“十五”期间福建新建高速公路865公里,累计通车里程达到1210公里,基本建成“一纵两横”主干网;“十五”期间福建新增铁路159公里,铁路营业线里程达1630公里,赣龙铁路的建成打通了福建省第四条铁路进出省的通道;“十五”期间福建建成一批大型深水专业化码头,港口吞吐能力超亿吨,厦门港集装箱吞吐量居全国第7位;“十五”期间福建连城机场建成使用,民航空港体系进一步完善。“十五”期间福建新增发电能力714万千瓦,电力装机容量达1758万千瓦。“十五”期间福建“数字福建”信息化基础设施建设成效显著,电话交换机容量比“九五”时期翻了一番,互联网用户达319万户,全省建制村实现村村通电话。“十五”期间福建十大防灾体系建设稳步推进,县级以上城区基本达到国家规定的防洪标准。

(7)管理体制更具活力。改革开放以来,历届福建省委、省政府都十分重视科技事业发展工作,先后召开5次对全省科技事业发展具有重要历史意义的会议。1984年,省委召开三届九次全会专题研究科技工作,把依靠科技进步振兴经济和“以质取胜”作为全省经济建设的基本方针; 1987年,省委、省政府召开全省科技工作会议,强调推进科技体制改革,推进“产、学、研”相结合; 1991年,省委召开五届三次全会,专题研究加快全省科技事业发展,更好地在经济建设和社会发展中发挥科技作用等问题; 1995年,省委、省政府召开全省科技大会,做出实施科教兴省战略的决定,提出科技发展十大工程; 1999年,省委召开六届十次会议,专题研究加强技术创新,推进素质教育,加快实施科教兴省战略。2000年编制了《福建省科技发展“十五”计划和2015年远景规划纲要》,《纲要》紧紧围绕省委六届十次会议提出的“立足省情,加强调查,突出创新”,“有所为,有所不为”等基本原则思想和“今后五到十年基本建成海峡西岸繁荣带和部分地区率先基本实现现代化”的经济社会发展总体目标,明确了福建省科技发展的具体任务,科技创新体系建设作为一个重要问题被提上议事日程。近年来,福建省陆续制定出台了《福建省科学技术进步条例》、《福建省科学技术奖励办法》、《福建省促进科技成果转化条例》、《福建省民营科技企业管理办法》、《关于进一步加快福建省高新技术产业发展条例》、《福建省科学技术厅关于进一步加强市、县科技工作的若干意见》和《福建省专利申请资助资金管理暂行办法》、《福建省深化省属科研机构管理体制改革的若干意见》、《福建省省属科研机构产权制度改革试点工作意见》等一批地方性法规、政策文件。近年来,福建进一步加快了改革步伐,主要表现在:①深化实施项目带动战略,不断拓展空间、集聚合力、改进服务、推动落实。②坚持分类指导、整体推进、简政放权,赋予县(市)更多的审批权限,增强县域经济活力。③深化企业改革,制定保障工业用地政策,构建公共服务体系,加快产业集聚,培育产业集群。④扩大中心城市的经济社会管理权限,增强辐射、带动功能。⑤放宽市场准入,完善政策环境,鼓励、支持和引导民营经济发展壮大。⑥深化政府机构和行政审批制度改革,促进政府职能转变。⑦深化农村各项改革,不断创新农村工作机制,干部驻村和扶贫开发整村推进取得成效。⑧加快投融资、财税、价格、流通、社会事业、城市公用事业等配套改革,社会主义市场经济体制基本建立。

3.创新型福建建设存在的问题

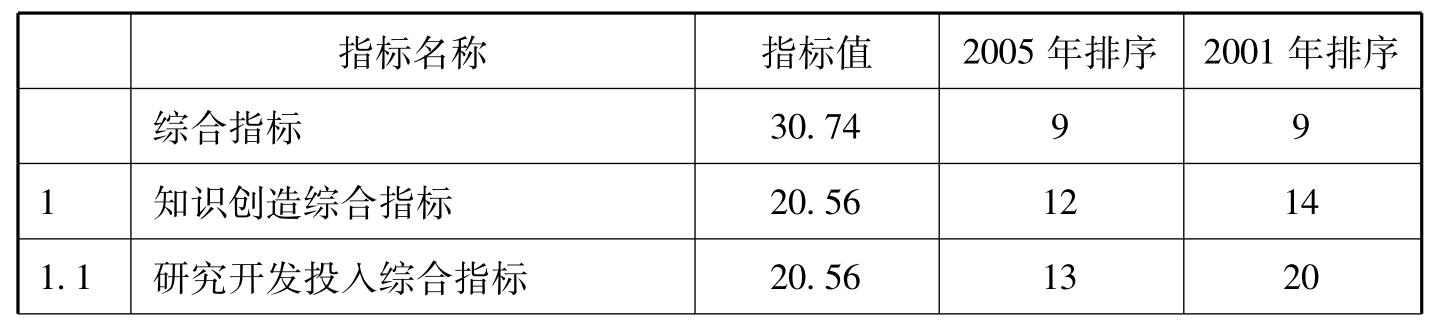

福建省科研基础较薄弱,改革开放后,福建省自主研发总体能力偏弱,核心技术难以引进。据中国科技发展战略研究小组《中国区域创新能力报告》的研究,福建省创新能力5年间一直居全国第9名的位置;科技资源短缺,政府对科技投入不高,知识创造的能力较低,并呈不断下滑的趋势;企业对研发投入重视程度还不够;经济的外向度较高,外资的作用明显(见表12-1)(中国科技发展战略研究小组,2006)。目前,创新型福建建设存在的问题主要是:

(1)科技投入差距很大。目前,福建科技投入占GDP的比重为0.8%,离2%以上创新型区域的一般要求还差很远。

(2)自主创新能力不强。截止到2002年底,福建专利申请总量与授权总量分别居全国第14位和第12位。福建申请发明、实用新型和外观设计三种专利占总申请量的比例分别为9.8%、39.3%和50.9%,授权发明、实用新型和外观设计占总授权量的比例分别为2.3%、39.4%和58.3%。从中可以看出,福建发明专利比例比较低。

(3)高等院校与科研机构科技成果总体偏少。目前,在福建全国知名的重点大学、重点实验室、重点科研机构和有全国影响的重点学科很少,能够争取到的国家乃至国际重大科研项目也就很少。

(4)企业技术创新能力有待提高。由于受观念、规模、产权关系等多方面因素的影响,目前福建企业的技术创新水平还不高,开展自主创新的企业偏少。

(5)科技中介机构服务水平低下。虽然目前福建科技中介机构众多、队伍庞大,但发展不平衡,创业类、市场类中介机构发展滞后,现代咨询产业尚未形成,大多数科技中介机构规模小、资源分散、人员素质低、服务效率低、服务意识不强。福建省技术市场化水平相当落后,仅相当于全国平均水平的1/3。福建在技术市场上存在的问题主要是:①功能单一。大多数市场只是提供固定的交易场所和基本的管理,未能体现出技术商品的特点。由于技术商品的复杂性,技术交易过程是交易与合作的相互渗透,需要双方较长时期的协作,目前技术市场无法提供机制上的保障。在洽谈会或技术市场上找项目是初级的寻求合作的手段,由于缺乏针对性,供给方不了解对方的具体需求和所具备的技术条件,双方条件吻合的可能性大大减小,效率难以提高。②技术市场的服务体系不健全,中间环节特别薄弱,尤其是技术交易所、技术成果供需信息网络尚未真正建立;技术集成配套开发中心,技术孵化中心等新型的技术创新组织基本上还是空白;技术咨询、经纪、信息、知识产权、无形资产评估中介组织和相关的仲裁机构、律师事务所等均有待建立、健全与配套。可以说,技术市场不发达,中介服务体系不完善,已成为制约福建高新技术产业发展的一大重要因素。

(6)福建创新系统运行机制不够完善。由于在管理体制上人为地分为经济、科技、教育三大板块,政府、科研机构、大学和企业在“板块结构”的制约下自成体系,官、产、学、研密切合作缺乏内在动力,区域内各创新主体未能形成互相依存的协同关系,区域创新系统运行机制还不完善。据统计,2002年福建省开展了多层次、多形式的“产学研”活动。共扶持重点产学研联合开发项目30项,补助经费726万元;印发了三批近6000项高校、科研单位可供推广应用项目目录和300多项企业技术难题目录。但是,目前福建产学研结合仍然停留在浅层次上,合作的数量有限、效果不佳。

(7)福建区域创新特色不够明显。目前,福建省虽然提出了建设海峡西岸经济繁荣区的战略目标;但产业区域特色不明显,企业创新的地方文化背景不鲜明,集群式创新规模不够大。

(8)政府职能转变相对滞后。由于政府科技管理“部门分割”,造成福建省科技资源配置分散、重复和浪费。福建省把科技部门列入社会事业口管理,也不利于经济与科技相结合。福建省消极腐败现象在一些地方和部门依然存在,机关作风和效能建设有待加强。目前,福建省有关创新的政策体系还不够完善。近年来,福建先后出台了《福建省科学技术进步条例》、《福建省民营科技企业管理办法》、《福建省促进科技成果转化条例》、《关于进一步加快福建省高新技术及产业发展的若干决定》、《福建省高新技术产品认定办法》、《福建省科技型中小企业技术创新资金管理暂行规定》等地方性法规和规章,这些政策法规的出台,进一步从财税、资金、人才、进出口等方面为技术创新和高新技术企业发展创造良好的政策法规环境。但是,与其他省份比较,福建对创新人才的激励力度还较小,对创新人才的吸引力还较低。特别是,有些激励政策、法规并没有得到真正的贯彻落实。

表12-1 2005年福建省创新能力综合指标

续表

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。