第十三节 房室交接性逸搏伴多种心电现象的解析

具备逸搏性质的房室交界性自身心律在缓慢型心律失常中经常出现,一般情况下分析诊断并不困难。但是,在伴有其他生理或病理性因素的情况下,鉴于心脏房室交界区这个特殊部位的重要性及隐蔽性,其心电图表现常错综复杂,容易让心电图工作者或临床医生误诊或漏诊,由此又常常造成较为严重的不良后果。因此,该部位的某些心电图表现及诊断问题值得提出研究和探讨。

需要说明的是,本文对所引入文献心电图片仅限于学术讨论的层面,就其心电图与同道共同探讨一些问题,本文尊重并赞同文献的观点和结论。

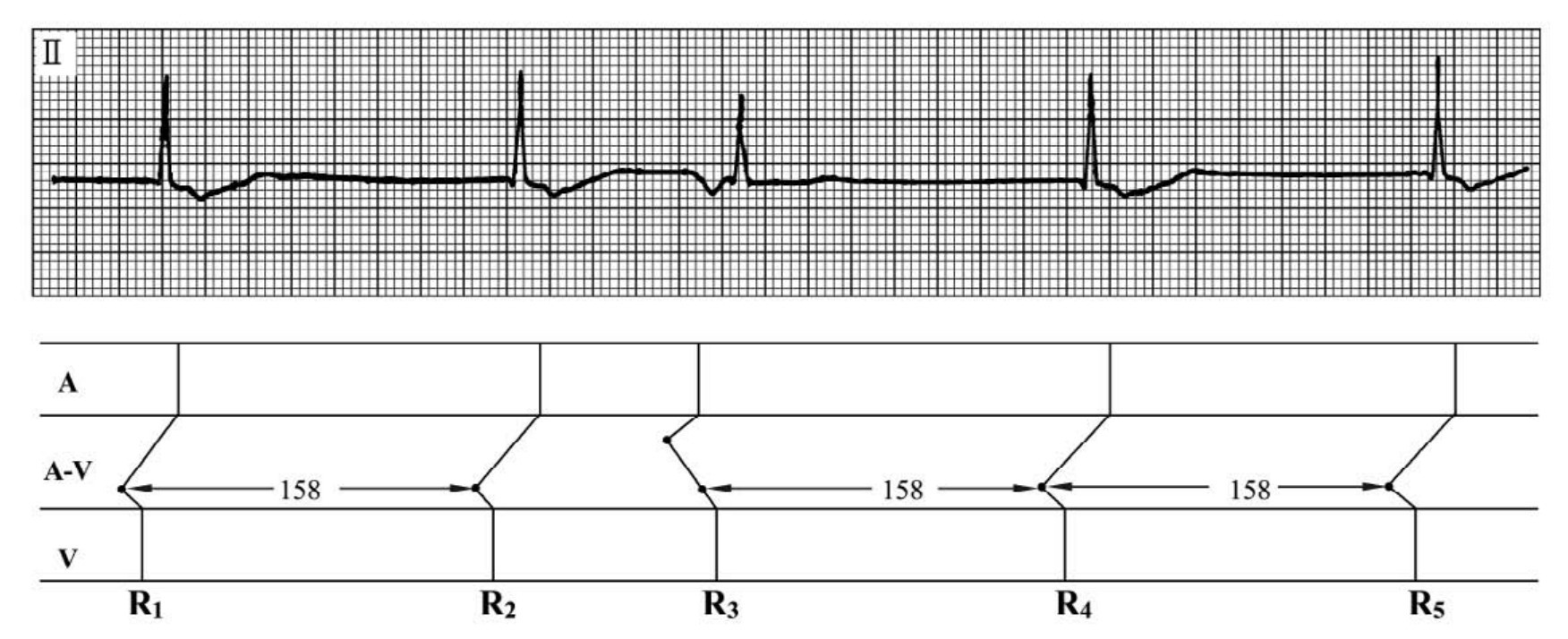

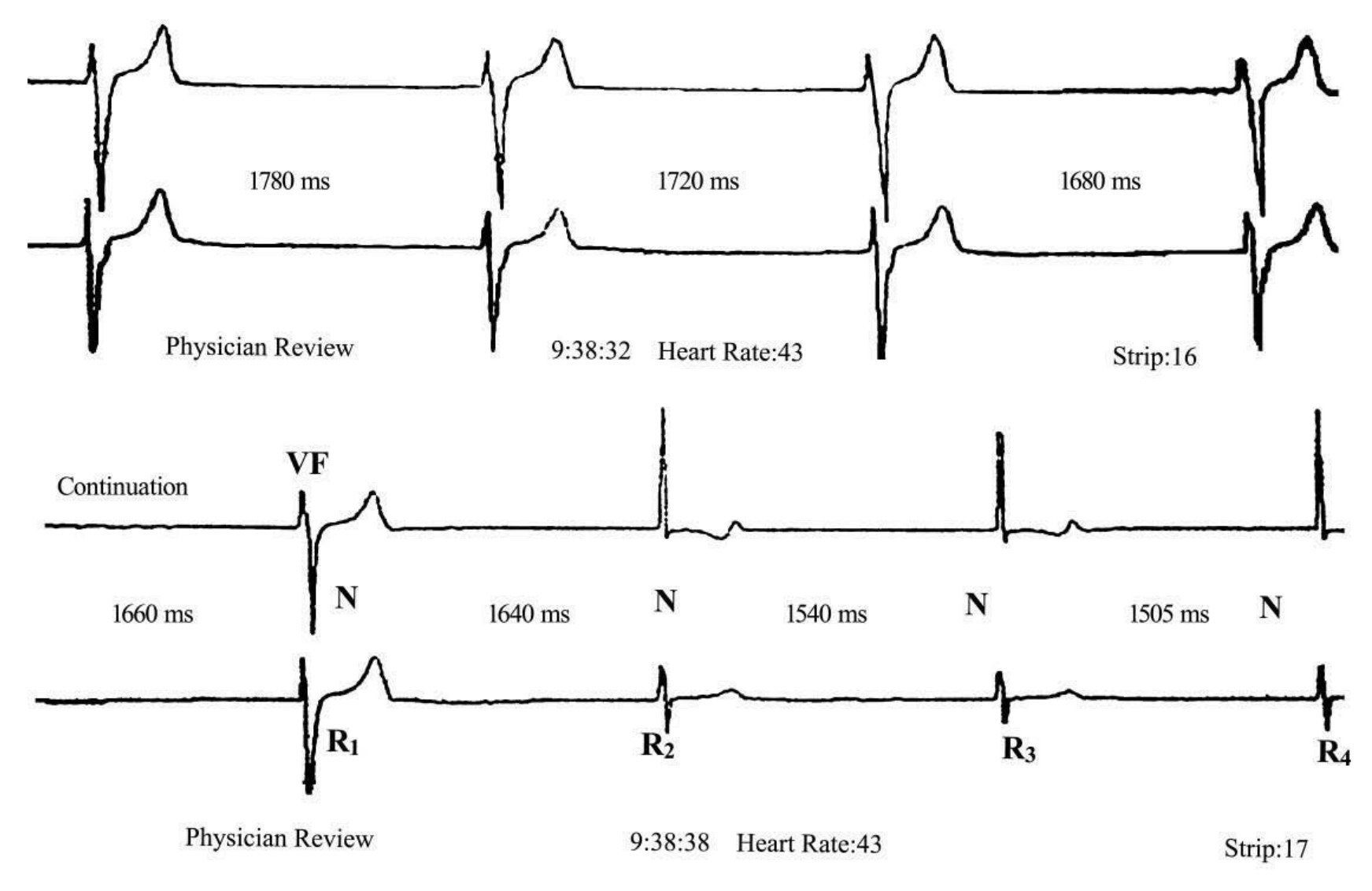

例1 心电图取自文献,临床背景不详。原作者分析心室率33次/min,心房率75次/min,房室之间没有前向传导关系,诊断为三度房室传导阻滞,缓慢的交界性逸搏心律,房性期前收缩。

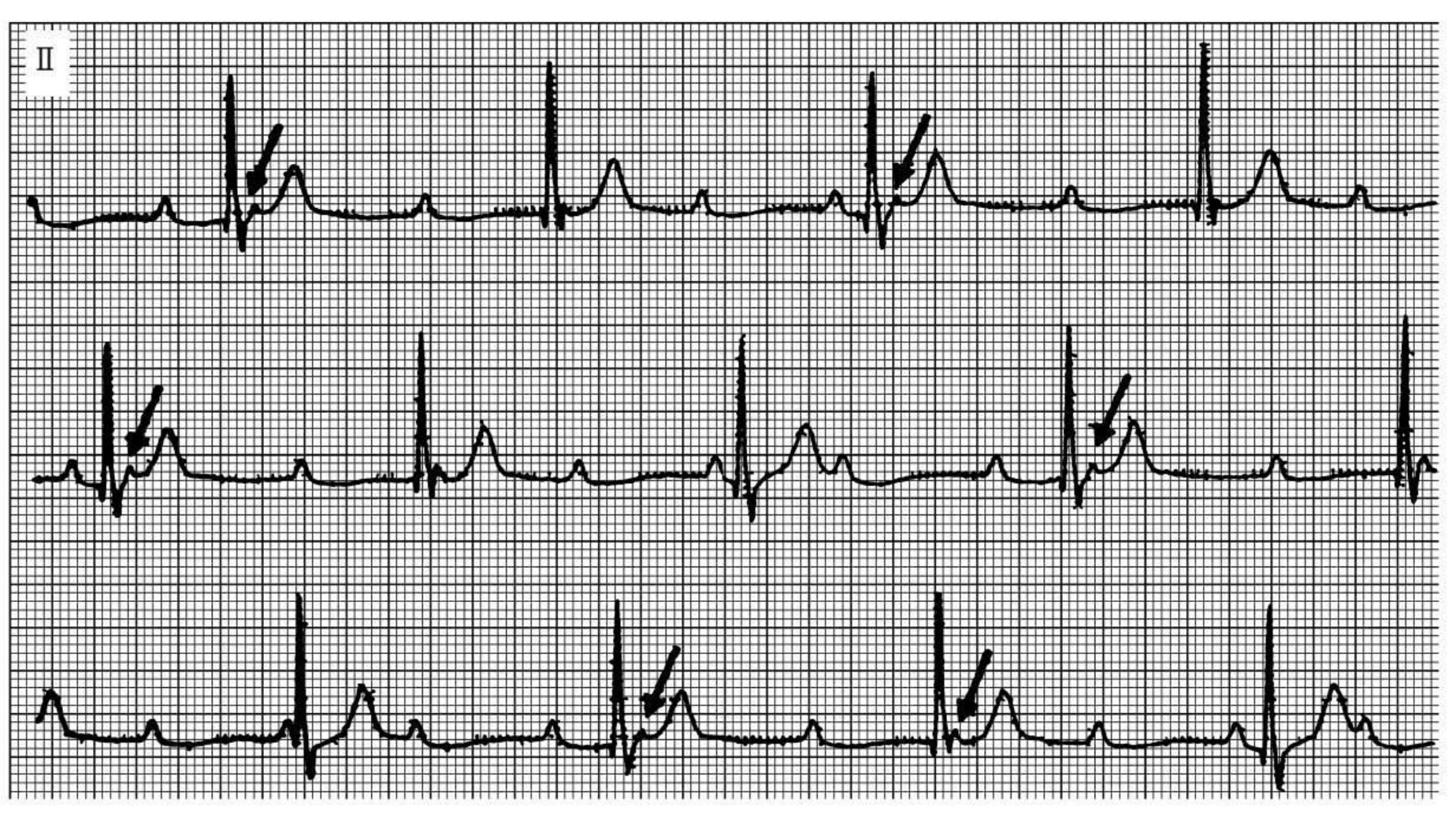

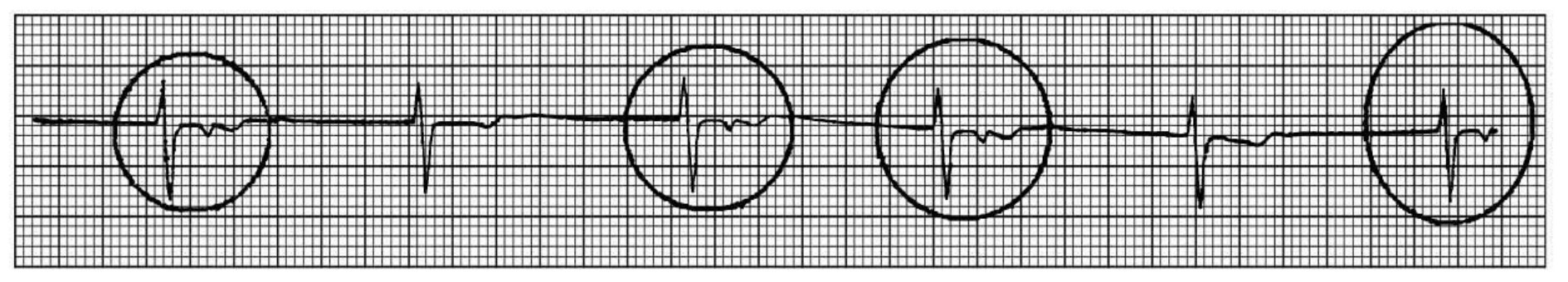

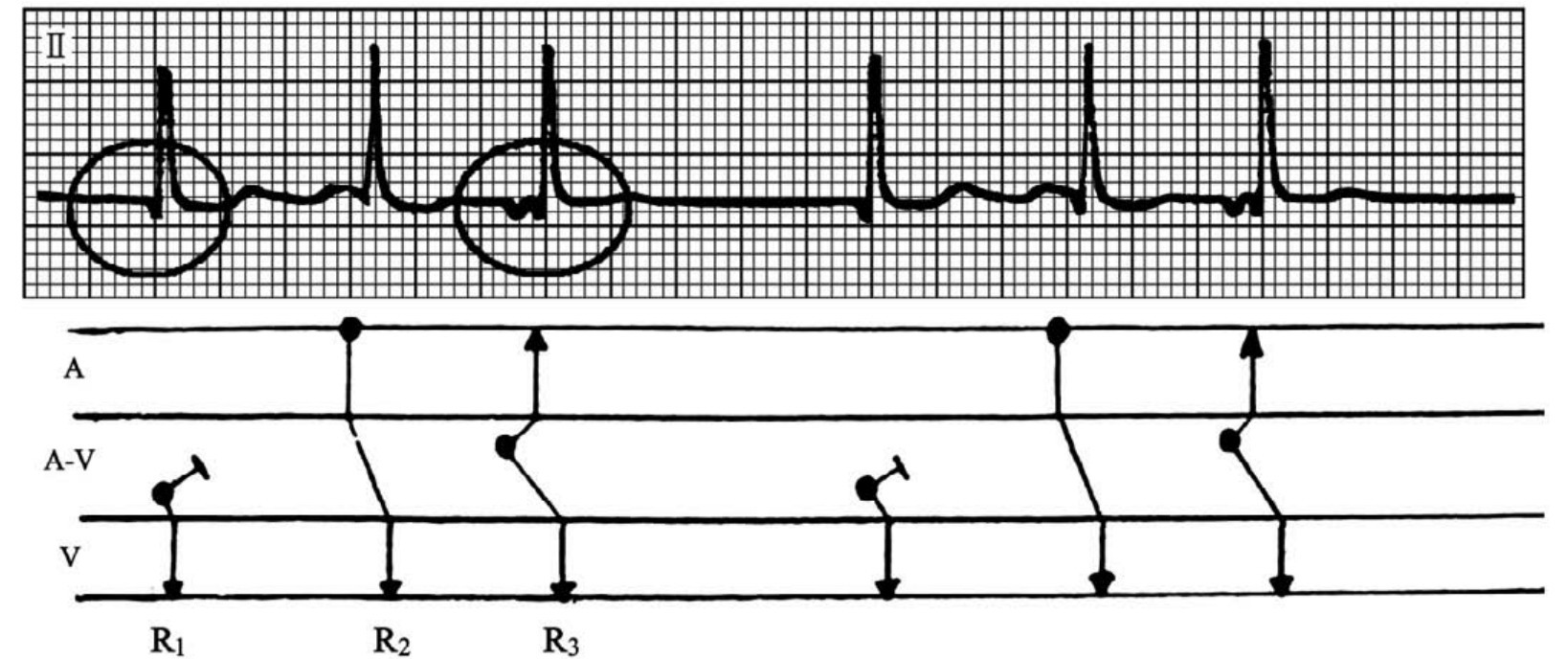

图60-155 阻滞型房室分离

图60-155 为一阻滞型房室分离。QRS波群规律出现,不宽大畸形,频率为33次/min。箭头标记为提前出现的异位P波,因而使P-P间期不匀齐。

仔细观察发现,凡是提早出现的“房性期前收缩”(所标出的5个心搏),异位P波均出现在QRS波群之后约70ms处,且与其前的QRS波群之间有严格的固定关系(即R-P'间期相等),但这些“房性期前收缩”的联律间期(P-P')及其前一P-P间期都是无序的、不等的;凡是没有“房性期前收缩”的QRS波群(未标记的心搏)结束或近结束部位或其前近距离都有窦性P波的存在。高度怀疑R波之后的P'波并非房性异位波,而是与R波有关的反复激动波,未出现反复激动的心搏是由于窦性激动率先激动了心房发生了干扰所致。

本文阐述观点如下(图60-156):

1.完整而规范的三度房室传导阻滞心电图诊断,应包含室上性自主心律与阻滞水平以下的逸搏心律,如窦性心律、三度房室传导阻滞、缓慢的交界性逸搏心律等。

2.在分析窦性心律失常及其他室上性异位搏动参与的心律失常时,即使无明显窦不齐存在,也应常规屏气描记,以排除部分不确定因素。

3.当在房室波形无序出现的环境中出现固定RP关系时,应考虑房室结逆传或室房传导的存在。

4.房室结逆传时,P波极性多为负向;而室房传导的P波极性未必一定要为负性;逆传P波极性呈正向时,旁路参与室房逆行传导的可能性大。P波极性与旁路在心房附着点的部位有关。

5.该例逸搏频率慢于40次/min,有与之相关的正极性P波性室房传导,因此该例不能排除位置较高的室性逸搏心律。

6.该图印证心房复极的Ta波体表心电图上可以不以波形的形式表现或不显现。在孤立的P波出现的时候,移除QRS波群的干扰,应当真实反映心房除极波Ta的形态。本例P波振幅2.5mV,但其后仅表现为一段基线下移而没有实体的波形(图60-157、158)。

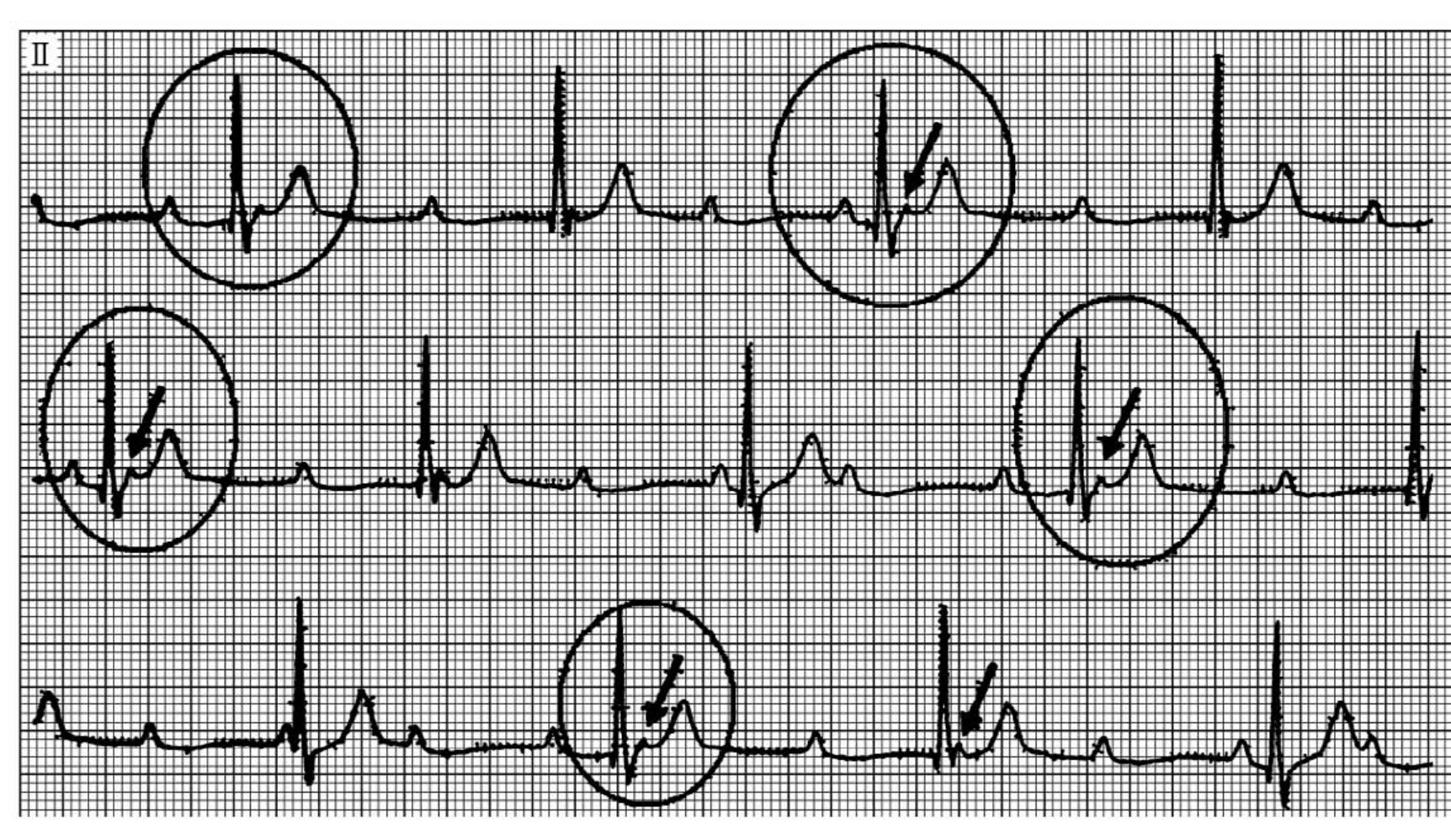

图60-156 阻滞型房室分离

图60-157 心房复极的T a波在心电图上的表现

图60-158 三度房室传导阻滞,P波、QRs干扰也并未见明显T a波

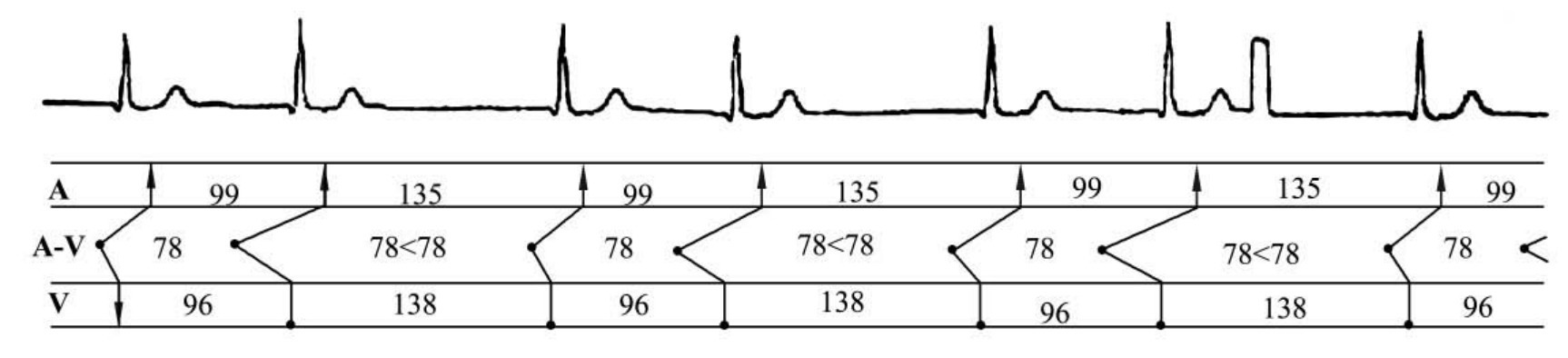

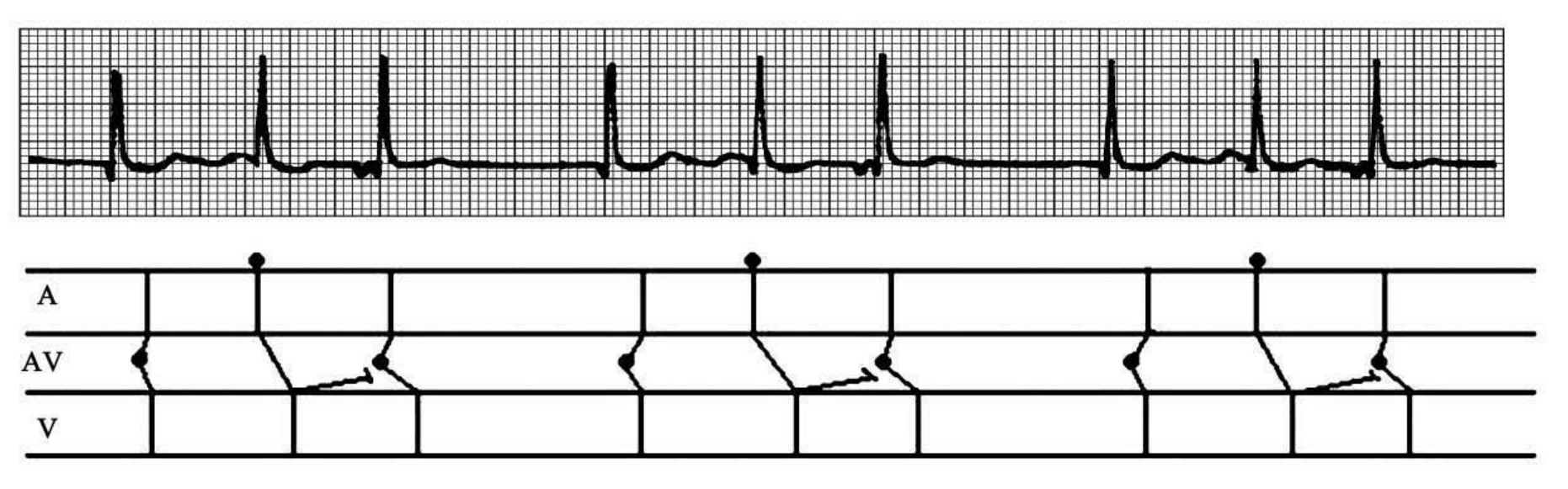

图60-159 窦性停搏,过缓的交界性逸搏心律,交界性期前收缩伴等周期代偿间歇

例2 本例取自文献。女,64岁,病态窦房结综合征。原心电图诊断窦性停搏,过缓的交界性逸搏心律,交界性期前收缩伴等周期代偿间歇(图60-159)。

分析该例有以下3个特点:

1.交界性逸搏心律与交界性期前收缩的QRS形态不尽一致;

2.逸搏心律的R-P-间期明显>70ms(112ms),并且间期固定;

3.交界性期前收缩的房室传导时间>120ms(170ms)。

对该图本文的观点阐述如下:

逸搏与期前收缩都属于室上性激动,但下传心室后形态却不尽一致,最有可能是交界性逸搏心律伴非相性室内差异性传导。

有学者归纳交界性逸搏(心律)出现非相性室内差异性传导的发生机理为:①逸搏起搏点位于房室束(希氏束)分叉部的近端;②逸搏起搏点来源于心室分支;③逸搏起搏点位于房室交接区的边缘区或下部,激动沿着房室交接区、希氏束内解剖上或功能上纵向分离的径路下传,首先通过希氏束的一部分传导纤维到达心室肌的特定部位使其提早除极,尔后再通过浦肯野纤维快速传导径路到达心室的其他部分,导致逸搏QRS波群形态与窦性不一致,但时间仍在正常范围;④逸搏起搏点的激动通过异常传导径路下传心室,如Mahaim纤维。

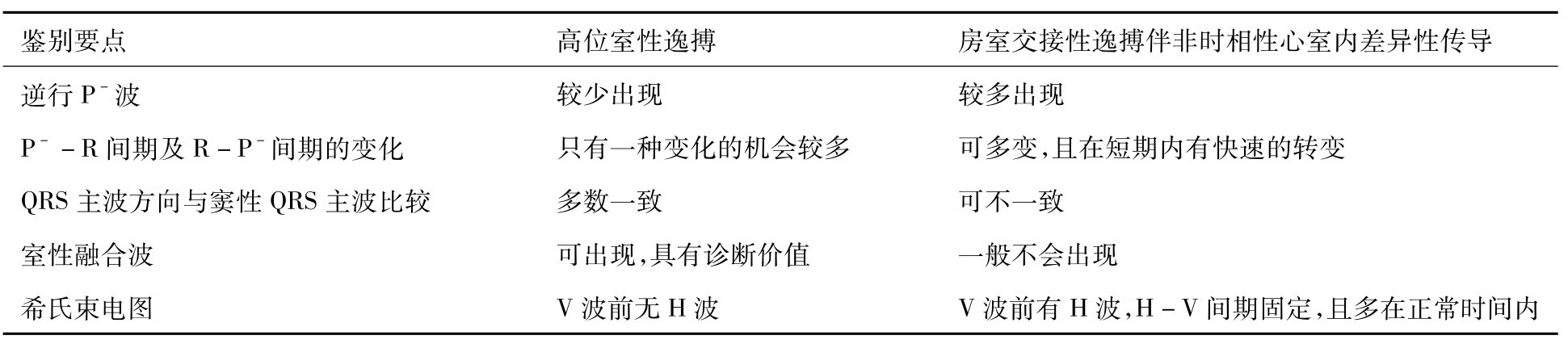

出现类似心电图改变的另一种可能是高位室间隔部位逸搏心律,有时与交界性逸搏心律伴非相性室内差异性传导很难鉴别。有学者将二者的鉴别归纳如下(表60-8):

表60-8 高位室间隔部位逸搏与交界性逸搏心律伴非相性室内差异性传导鉴别

图60-160 窦性停搏,交界性逸搏心律伴游走,窦—交房性融合波

结合本例心电图:①逸搏的QRS波群后面有逆行P波;②R-P-间期固定;③频率38次/min,小于40次/min的交界性自身心律的最低频率;④室上性期前收缩激动下传并激动心室,形成心室层面的等周期代偿间期。综合以上4点,该例逸搏不能排除高位室间隔性逸搏的可能。期前收缩不排除为房性(P-R间期长达170ms)。

未经心内电生理检查证实的诊断,仅能提供可能程度,不宜作出肯定性结论。

目前对房室交界性及高位室性两个部位认识不统一,从而造成学术领域中的一些混乱。问题的焦点是:心脏传导系的左、右束支分叉部位或以下近端属于哪个部位,是房室交界区还是高位心室?认为属于房室交界区,逸搏的QRS波群即使变形,也属于交界性;认为属于高位心室,逸搏的QRS波群形态应与室上性完全一致才是交界性,当然伴非时相性室内差异性传导者例外。

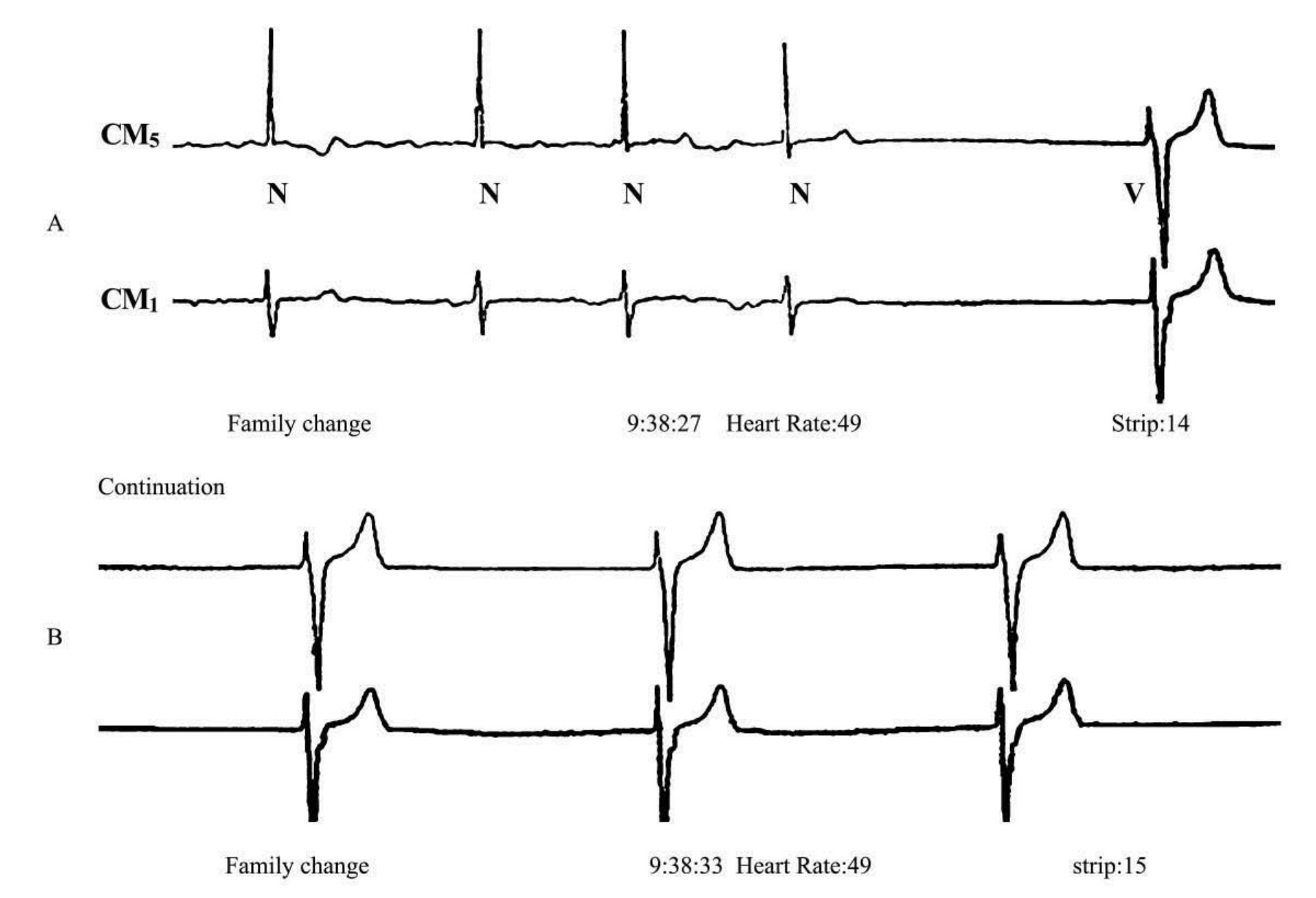

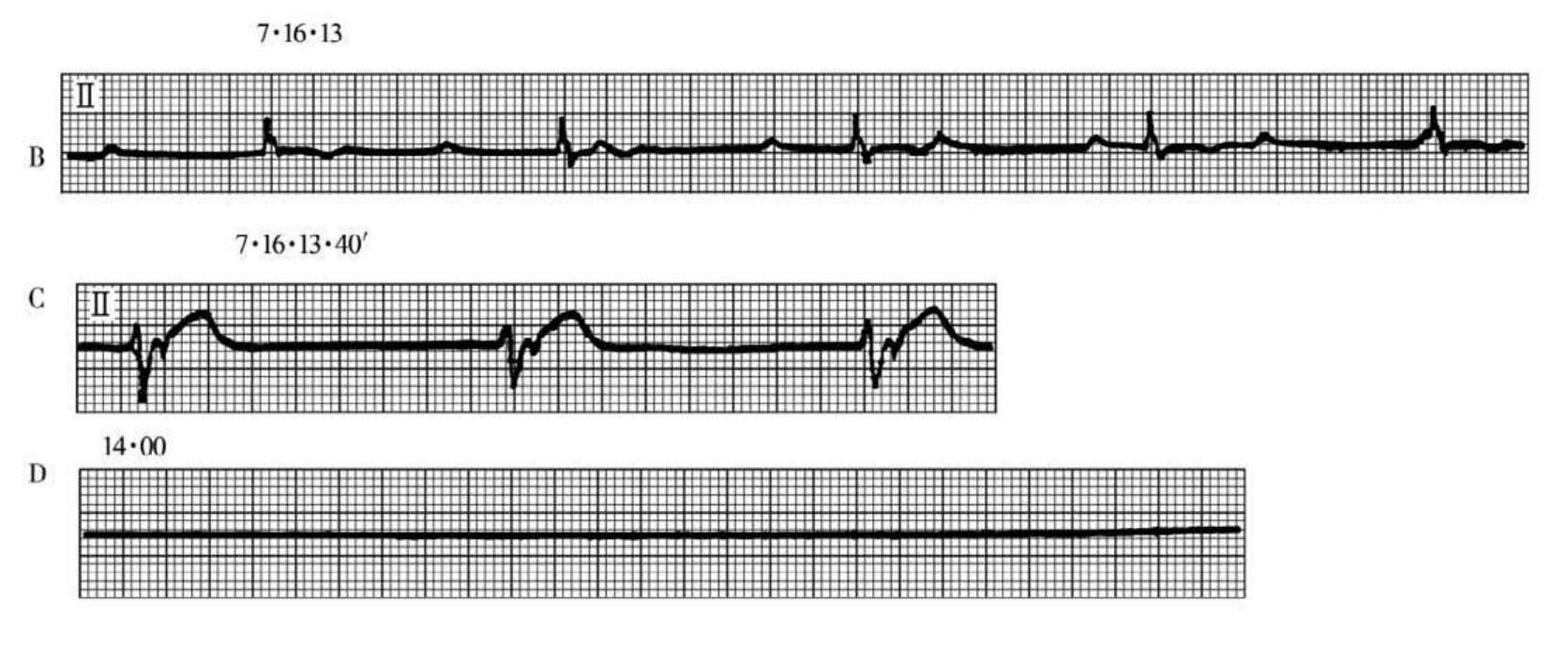

例3

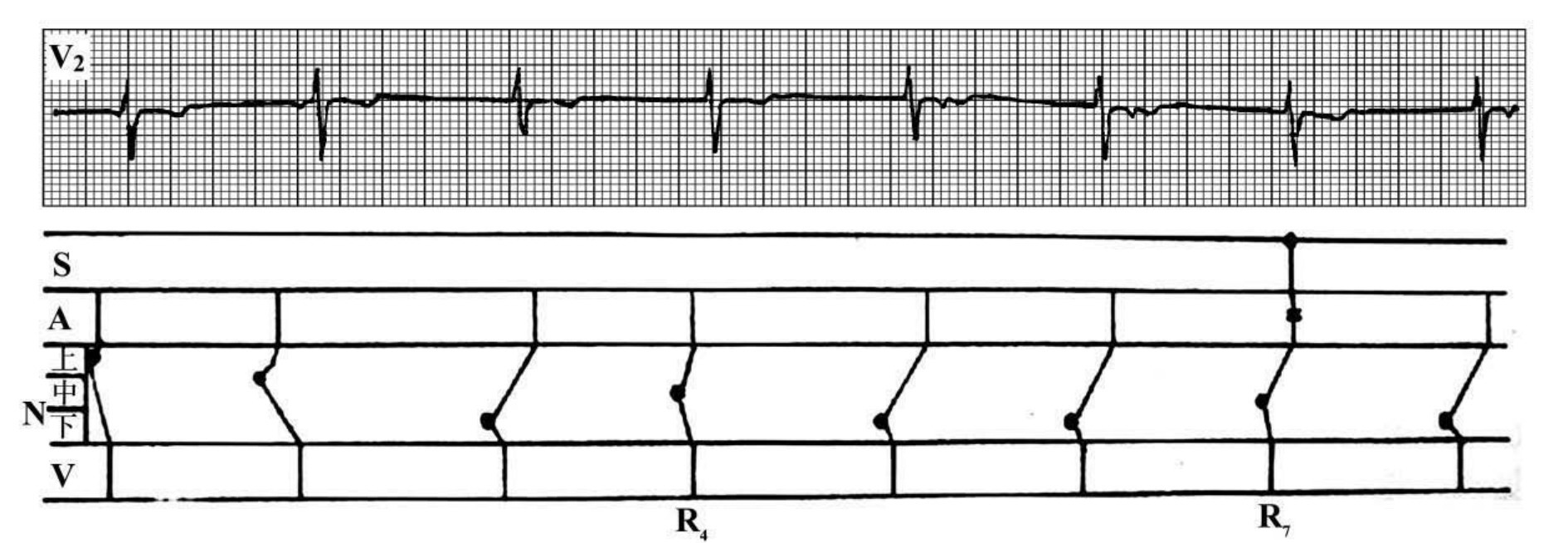

图片选自文献。患者男性,16岁,风湿性心肌炎。原心电图诊断窦性停搏,交界性逸搏心律伴游走,窦—交房性融合波(图60-160、161、162)。

本例心电图特点:①倒置P',与QRS不关联,因记录时间过短整体规律性不详,与R-R间期长短关系不详;②R-R间期不等(1180~1280ms),频率50次/min左右;③部分心搏有固定的心房逆行传导,R-P间期95ms。

图60-161 逆行P波与QRs不关联,逸搏R-R间期不等

图60-162 R-P'间期固定(95ms)

本文对该图的观点如下:

1.一般情况下,交界性逸搏心律频率是规整的,出现不规整可能有下列情况:①交界性激动发生不规则传出阻滞,在并行心律时明显,自律性的也可有。②激动起源点发生移位,向上移动频率高,向下移动频率低,有时具有渐快—渐慢特征,有学者称“交界性心律不齐”。只要移动范围局限在房室交界区内,并不伴有非时相性室内差异性传导,QRS波群形态不改变。③局部因隐匿性传导(比如窦性激动在房室交界区的隐匿性传导)所发生的不同程度的下传心室性心动过速度减慢,也就是干扰性传导缓慢,结果使下传的QRS波群延迟出现,从而造成RR间期不等。本例交界性逸搏心律不齐上述三种机理的可能性均不能排除。

图60-163 窦性停搏,交界性逸搏心律伴文氏型传出阻滞

2.本例部分逸搏后有逆传的P波,R-P-间期固定为100ms;无心房逆传的心搏可能发生了窦性激动隐匿传导心房或房室交界区的干扰。

例4

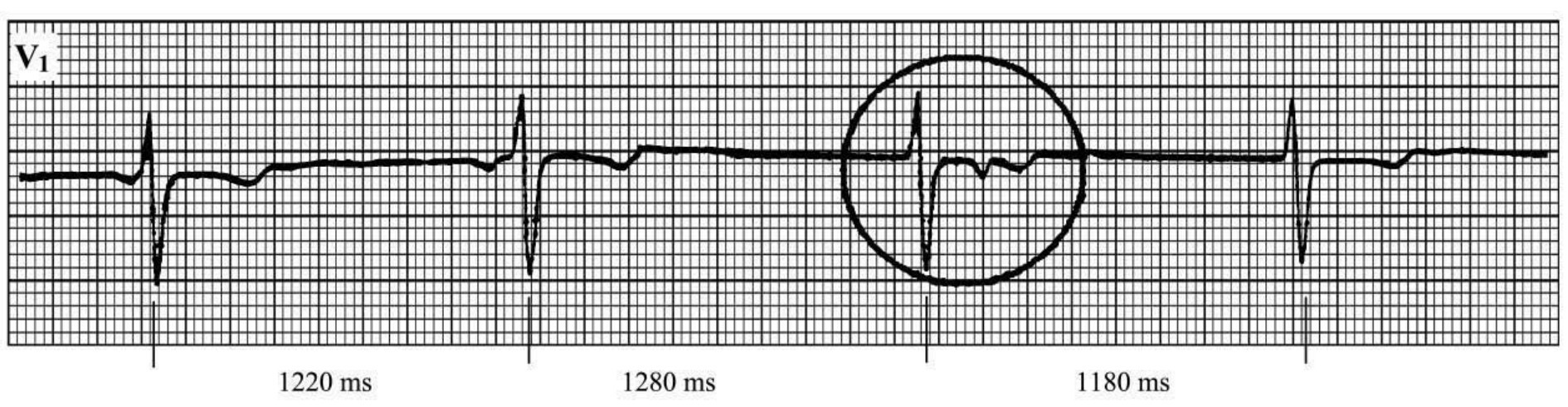

图片来自文献。患者男,56岁,冠心病。原心电图诊断为窦性停搏,交界性逸搏心律伴文氏型传出阻滞(图60-163)。

对该例本文观点如下:

1.看到交替出现的长短间歇多是考虑两方面问题:①传导比例为3∶2的Ⅱ度阻滞,文氏型阻滞长间歇短于2倍的短间歇,莫氏型阻滞长间歇等于2倍的短间歇;在4∶2及其更低房室传导比例的传导阻滞中,若属于莫氏型,长间歇可是短间歇的2倍以上,但这种传导阻滞维持不会很久。②期前收缩二联律。本例支持交界性逸搏心律伴文氏型外出传导阻滞。

2.本例QRS波群搏间有规律的变形,可能是呼吸性电交替所致。

同源逸搏心律波形应当恒定,有呼吸影响因素存在的情况下,QRS波群的变形有时会给分析诊断带来不少麻烦。因此建议在进行心电图检查操作时,如发现呼吸性电交替现象,应嘱受检者屏气后描记。

例5

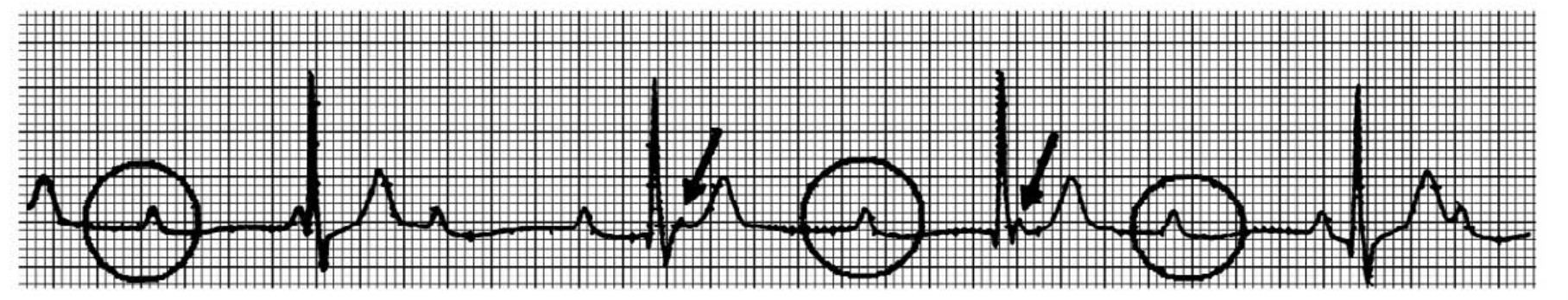

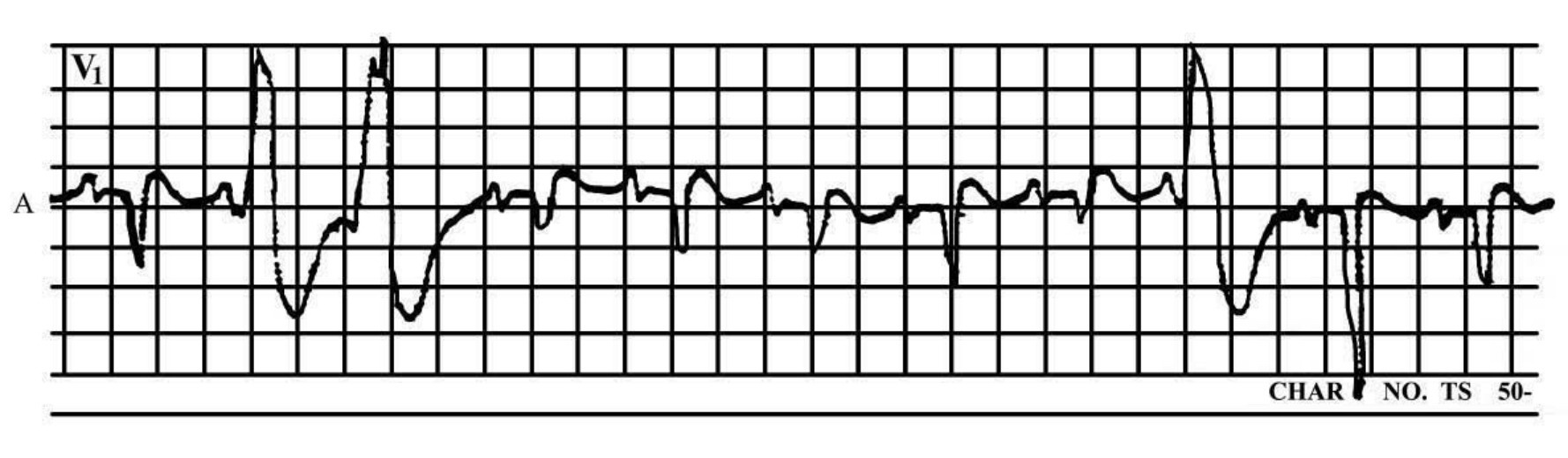

图片来源于文献。患者男性,80岁,冠心病,病态窦房结综合征。下面是他的动态心电图片段。心电图显示,慢室率房颤,心房及窦性停搏,室性逸搏心律(图60-164、165、166)。

图60-164 同一患者,另外一组动态心电图记录片段。原心电图诊断:心房颤动,转为窦性及心房停搏,室性逸搏心律及交界性逸搏心律,室—交室性融合波

图60-165

进一步分析:R-R间期逐渐缩短

图60-166

对该图本文观点如下:

本例室性逸搏心律节律点移动的可能性较大,依据是:①该例的室性逸搏心律单独存在时,在无明显隐匿传导和干扰因素存在的情况下,频率仍不规整。②窄QRS出现后,频率也不规整,而且范围<40次/min,仍属于室性自主心律范围。③两个不规整的自主心律形成连续融合波的概率极小。④本例在房颤加缓慢房室传导的基础上突然发生室上性停搏,出现的室性逸搏心律有频率逐渐加快,起搏点位置逐渐靠近希浦系的趋势,符合传导系障碍逐渐修复和改善的情况。⑤本例不排除房室交界区与室性自主心律相互作用所产生的等频现象,但几率很少。⑥二级及以下起搏节律点不是固定不变的。在某些特定的情况下可发生移动。交界性逸搏心律及室性逸搏心律在开始出现时常常表现逐渐加快的起步或温醒现象,其他情况如病变加重时节律点逐渐下移,病情改善或阿托品药物等可使其逐渐上移。也可以改变逸搏心律的频率。图60-167就是1例急性心肌梗死患者心脏起搏点因病情发展而逐渐下移直至死亡的心电图。

图60-167

图60-168

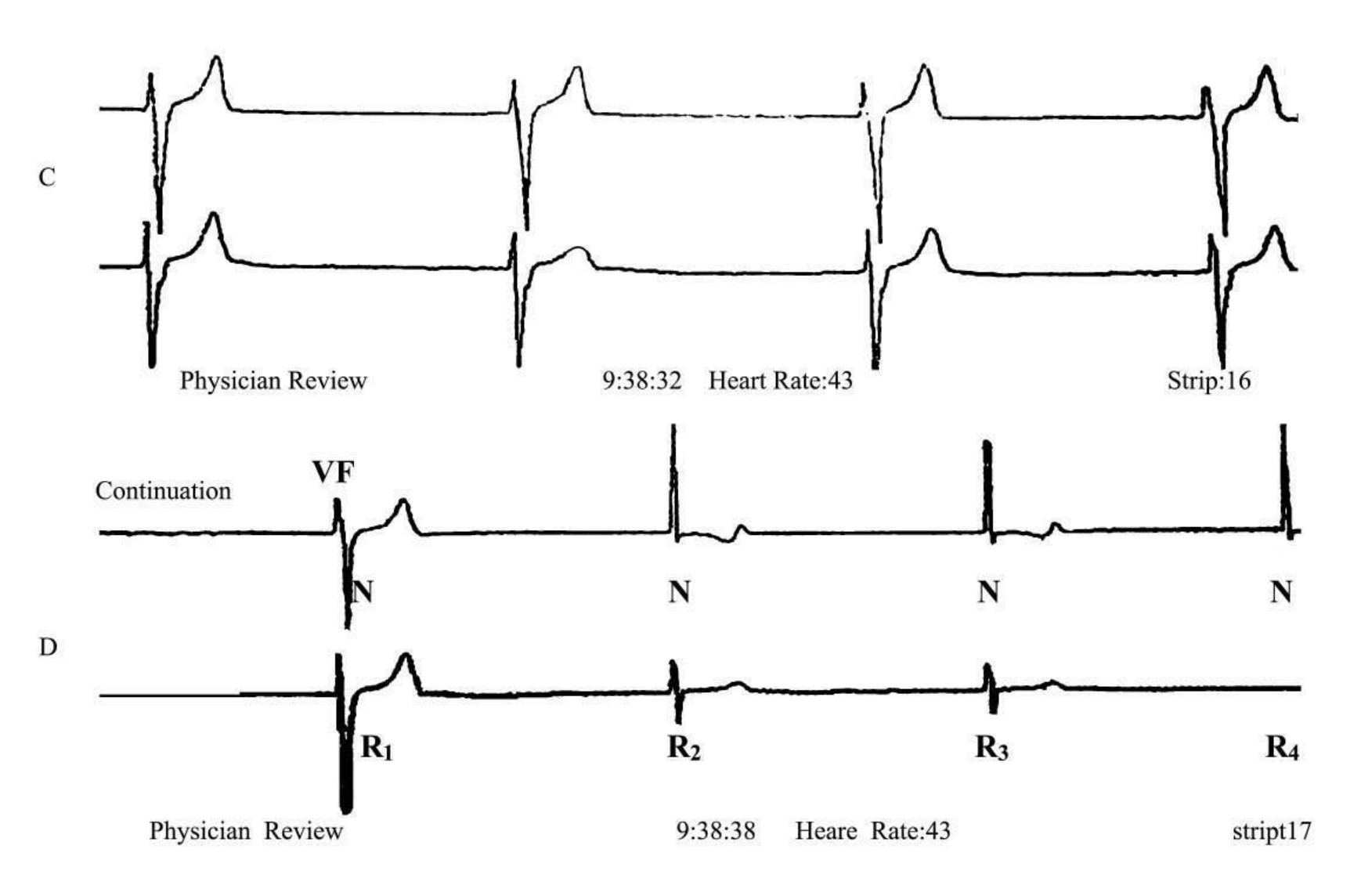

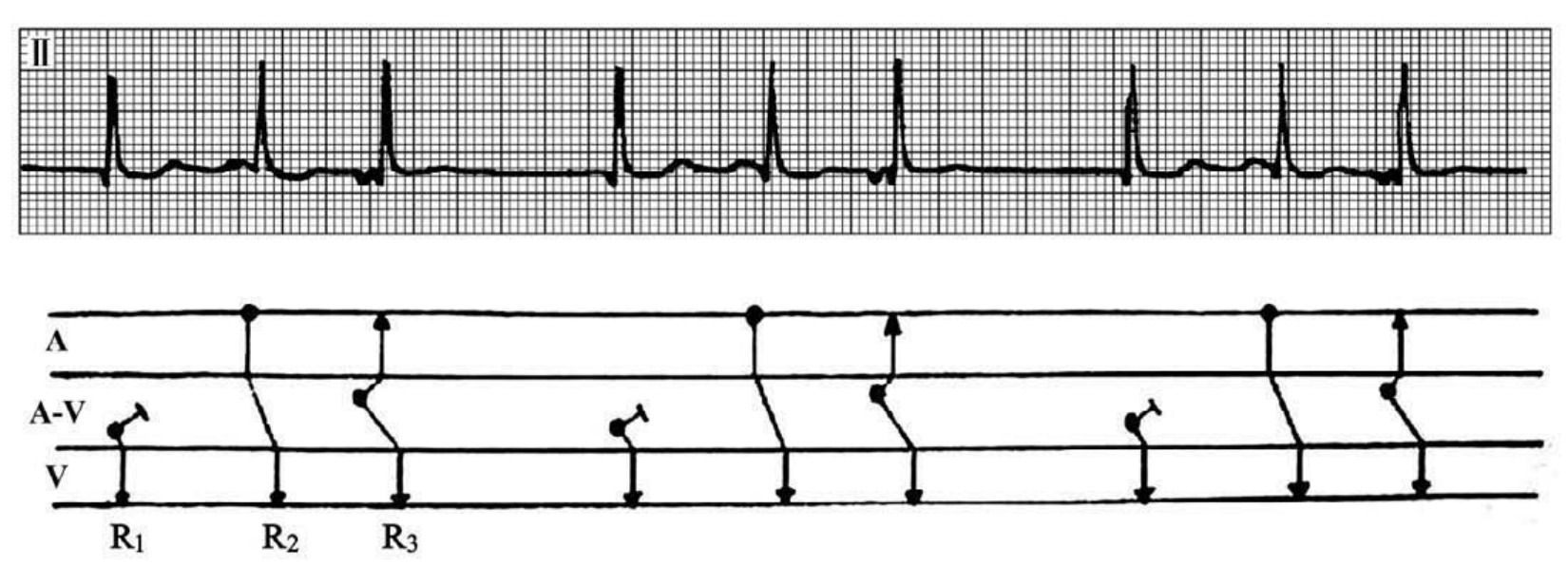

例6

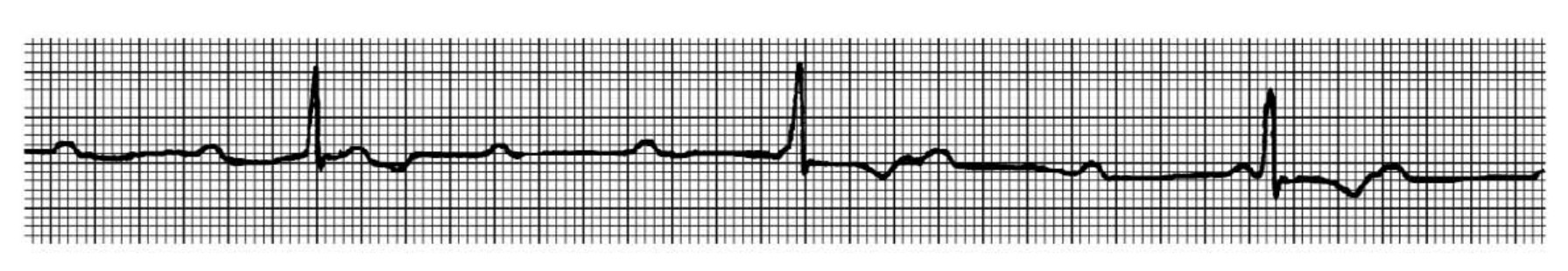

图片来自文献。患者女,32岁,风湿性心瓣膜病二尖瓣狭窄。原心电图诊断为窦性心动过缓,交界性逸搏—窦性心室夺获—交界性期前收缩形成三联律。见梯形图(图60-168)。

本图思考点:①逸搏心搏的R前无逆行P波,而期前收缩心搏的R前有,是否可用两者起搏点位置不同以外的原因来解释?②是什么因素支撑逸搏—夺获—期前收缩三联律周而复始?③含窦性心室夺获的两个逸搏R-R间期长,不含窦性心室夺获的两个逸搏R-R间期短,长短周期非常固定;④长逸搏R-R间期的末个R波前显现逆行P波,短的不显。是否长逸搏R-R间期的末个R波是因为延迟出现才显现出逆行P波。

图60-169

因此产生第二种解释方法:交接区本身就存在着比较规律的自身心律,窦性心室夺获为插入性,窦性激动完成心室夺获后,在房室交界区形成了一个不应期,使交接区自身心律下一搏动到来时发生下传延迟,QRS波群延后,因而使上传心房的逆行P波显现出来。见梯形图(图60-169、170)。

图60-170

结束语

1.在心房、房室交界区、心室的解剖界限方面,体表心电图与心内心电图两个学术领域间存在着一定程度上的概念不统一和混乱,急需达成一个清晰的共识。

2.鉴于体表心电图的局限性,在其对某些现象无法作出明确定位性结论的情况下,不宜使用肯定性诊断术语,建议使用基于发生概率可能程度的描述性术语。

(于小林)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。