18 费米厌恶“阁下”的头衔

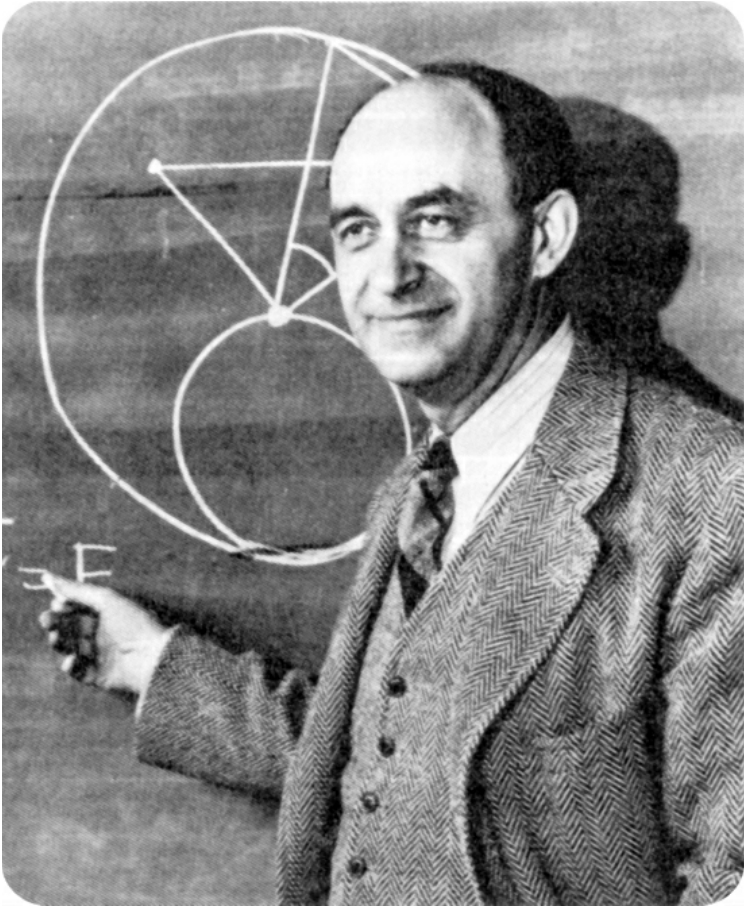

恩里柯·费米(1901—1954),美国籍意大利物理学家。

1938年因为发现中子辐射产生的新放射性元素以及慢中子产生的核反应获得诺贝尔物理学奖。

1942年,费米主持人类第一个自持链式核反应堆运转成功,原子能时代由此开始。

美国籍意大利物理学家费米

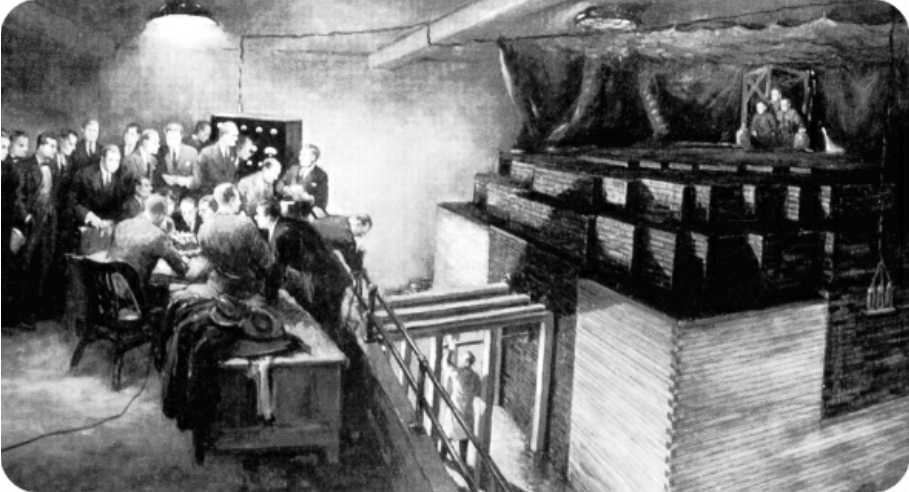

费米正在主持人类第一个自持式链式核反应堆的实验性运转

(右边方堆为核反应堆,左边台上为参加实验的科学家们)

那是不公平的

费米对分类有一种天生的爱好,他曾按人的身高、面貌、财富对人进行分类。有一年夏天,他的分类兴趣转移到人的才智。他对刚认识不久的女友劳娜说:

“人可以分为四等:第一等是由才智低于平均水平的人组成;第二等是一般水平的人;第三等是有些才智的人;第四等则是那些才智出众的人。”

劳娜认为这是一个取笑费米的好机会,不可放过。

“你的意思是说”,她装出最一本正经的表情,“在第四等里只有一个人,那就是你自己——费米”。

“你是在以恶意对待我,小姐。你很清楚,我把许多人都放在第四等里”,费米带着明显的不平反驳道。想了一下,他又郑重地说:

“当然,我不能把自己放在第二等里,那样是不公平的。”

这并不是很明显的

费米结婚后,他决心为意大利的中学写一本教科书,作为另一个可能的收入来源。他对劳娜说:“我口述,你记下来,你还可以在有空的时候把它誊写好,再帮助我画出插图的草图。”

劳娜欣然同意,他们立刻开始干起来。新婚旅行回来后,劳娜就开始了她的秘书生涯。但是,劳娜不久就发现,她的秘书任务逐渐变成一个蠢学生的工作。对费米来说,整个物理学都是“清楚的”、“明白的”或者“显而易见的”,但对劳娜来说,事情远非如此。

“很明显”,费米口述道。“在非均匀的加速运动中,速度与时间之比并不是常数。”

劳娜为了紧跟他的口述,在纸上奋笔疾书,所以连眼皮都没抬就说:

“这并不是很明显的。”

“是很明显的,对任何一个头脑能思想的人都是的。”

“对我来说就不明显。”

“因为你不肯用脑筋。”

怎样才能解决这样的争辩呢?劳娜提议说:“我们打电话给葆娜吧。”费米同意了。

葆娜是劳娜的妹妹,刚刚参加中学结业的三年总考。葆娜虽然并不喜爱自然科学,但她的物理考试成绩却是很好的。而且,费米也不能期望他的教科书是专供科学天才用的。

劳娜一问,葆娜就被难住了。

从此以后,关于物理学的阐释是否“显而易见”,葆娜便成为唯一的裁判官,而且她几乎总是作出对劳娜有利的答复。

“阁下”的头衔

费米被选为科学院的院士,这本来是一件大好事。但是,随着院士称号而来的是一件令费米忐忑不安的事情,就是院士具有“阁下”的头衔。费米对于这个头衔的“臭名”感到厌恶,而不仅仅是不高兴。在费米看来,这个头衔即使在意大利这样一个官僚主义国家也是毫无意义的,他说:

“假如我申请我的出生证时,我可以说‘我就是费米阁下’,这样可以打动办事员,很快把事办好。但我不能走到随便一个什么办公室的窗口说,‘我就是阁下’!”

在一次滑雪旅行中,他和劳娜走到一家他们以前曾经住过的旅馆。

“您是费米阁下的什么亲戚吗?”经理问道。

“是个远亲”,费米回答说。

“阁下他常常到这个旅馆来住”,经理一本正经地说。费米达到了目的,他不必被介绍给好打听闲事的客人们了,他那一身旧滑雪服和磨损了的滑雪鞋,也没有受到人们的注意。

因为我们可以设想……

费米全家于1939年来到美国,在纽约上岸,从此他的根落在了美国。有一次他们与好友拉赛蒂(当时在魁北克的赖伐尔大学任教)一起驱车去华盛顿参加物理学会的春季会议。

费米全家于1939年来到美国

从不放过任何机会来表现自己对美国情况十分熟悉的费米,当车行驶了一些时候突然说:

“再有一会儿,我们就要跨过梅森-狄克逊线[1]了。”

劳娜问:“梅森-狄克逊?那是什么?”

拉赛蒂不屑地说:“嗨,连这都不知道……”

还没说完,费米打断了他的话头解释说:“那是划分北部和南部的一条线。”

劳娜问:“是什么样的线呢?一条想象的线,还是一条自然的线?”

“它是由两条河形成的,梅森河和狄克逊河,”拉赛蒂带着一贯的自信说。

“两条河?!”费米兴奋起来,他可以大大嘲笑拉赛蒂一番了:“你弄错啦!梅森和狄克逊是两个美国参议员,一个是北部的,一个是南部的。”

他们打赌一块钱。后来查明,原来梅森和狄克逊都是英国天文学家。但费米不认输,非要那一块钱不可。他的理由是:

因为我们可以设想,英国天文学家可以当上美国参议员;但要把他们变成河流,那是永远不可能的!

劳娜十分高兴,因为,拉赛蒂无所不知和费米一贯正确的神话,从此永远结束啦!

打沉了一艘日本旗舰

有一天,费米的同事们因为他在研制原子弹方面的成就,纷纷到他家祝贺。可是因为保密的原因,劳娜却一点也不明白人们为什么来祝贺。利昂娜是费米同事中唯一的女物理学家,劳娜只好暗地去问她:“利昂娜,行行好吧。告诉我,费米干了什么事,大家都来祝贺他?”

利昂娜低下头,用她那浓密的漆黑短发遮住脸,悄悄地说:“他打沉了一艘日本旗舰。”

“你在跟我开玩笑。”

但另一位物理学家安德森支持利昂娜的说法:“难道你认为有任何事情对费米来说,是不可能的吗?”

安德森说话时,带着一张诚挚的、几乎是责难的面孔。他是费米的顾问,而利昂娜据说智力过人。在这种情形下,劳娜是半信半疑:从芝加哥打沉太平洋里的一艘日本旗舰,这叫人如何相信呢?……也许是发现了某种强力射线?

客人走了以后,劳娜决心打探真相。

“你真的打沉了一艘日本旗舰吗?”

费米一脸坦率地反问道。“我打沉了吗?”

“这么说,你并没有打沉一艘日本旗舰了!”

后来劳娜才知道,那天下午在费米指导下,首次自持式链式核分裂反应成功了,第一座原子核反应堆成功地运转了。年轻的利昂娜认为,这一功绩绝不亚于击沉一艘日本的旗舰。

芝加哥大学人类第一个自持式链式核反应堆运转成功纪念牌挂牌纪念合影

(右一为费米)

费米的钓鱼理论

埃米里奥·塞格雷试图教费米钓鱼,费米好像很喜欢塞格雷的方法。

可是有一次费米从芝加哥带回湖里使用的钓鱼竿和卷轴,塞格雷告诉他这些钓具在山间的小溪里不适用,费米不听,他居然还研究出了一套怎样让鳟鱼咬钩和怎样能捉到鳟鱼的理论。

这个所谓理论在具体实践中被证实一点用处都没有,但是他不以为然。

最终,他放弃了钓鱼,但是没有放弃他的理论。

费米也喜欢玩数字游戏

许多物理学家都喜欢玩数字游戏,费米也十分热衷于这一项游戏。据阿兰·瓦腾伯格回忆,有一次费米与一些物理学家吃午饭,费米注意到了窗户玻璃上的污垢,于是他就向众人发起挑战:计算出污垢得积累到多厚才会从窗户玻璃上掉下来。

费米帮着大家做完了计算,而这要从自然界的很多基本常数开始,应用电磁作用的原理,计算出电介质的吸引力在多大时才能使绝缘体彼此黏合在一起。

还有一次,在“曼哈顿工程”实施期间,洛斯阿拉莫斯国家实验室的一位物理学家开车碾死了一匹狼,费米当即指出,根据车与狼相互作用的轨迹,就可以算出沙漠里狼的总数。这就像粒子的碰撞,只要知道个别事件的发生情况,就可以得出这种粒子的总数。

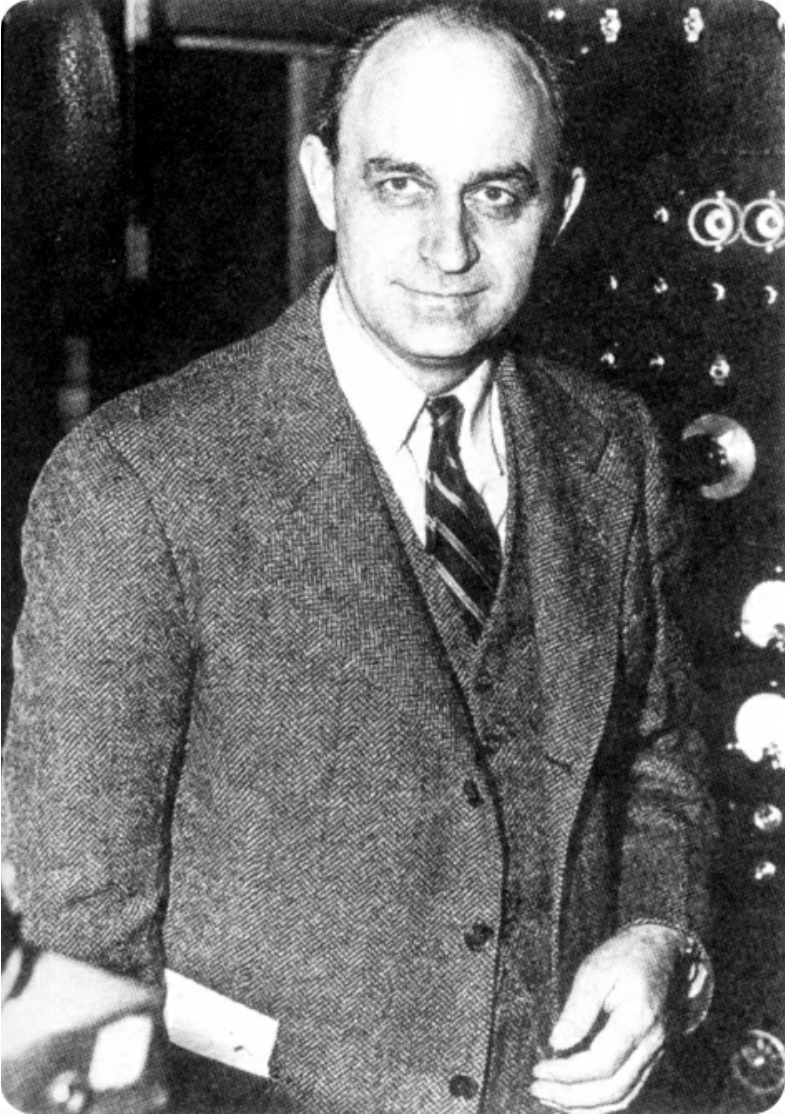

费米在实验室里

以费米名字命名的……

的确,费米非常聪明,而且声名显赫。据莱德曼所知,以费米名字命名的东西比其他任何人都多。比如说,费米实验室、恩里柯·费米研究中心、费米子(所有的夸克和轻子)、费米统计,等等。费米还是长度单位,1费米等于10-15米。

有一次费米出于好奇,参加了奥本海默的学生主持的一个研讨会。事后,费米对他的朋友塞格雷开玩笑说:

“埃米里奥,我老了,变迟钝了,我再也跟不上奥本海默的学生们发展的深奥理论了。我去参加了他们的研讨会,因为无法懂得他们讲的内容而感到沮丧。只有最后一句话使我受到鼓舞:‘……而这就是费米的β衰变理论。’”

可见,即使对费米这样谦虚的人,对以自己的名字命名物理学现象、公式等还是非常欣慰的。

非常幽默的莱德曼有一次叹息地说:

“至于我嘛,我的最终理想就是在我死后,能有一件东西以我的名字命名。”

钱德拉塞卡回忆说:费米绝不是那样的人

卡迈什瓦尔·瓦利写了一本《孤独的科学之路——钱德拉塞卡传》。其中有一段瓦利与钱德拉塞卡的对话。这段有趣的对话颇能反映费米的作风。

瓦利:您在第二次世界大战期间还认识了费米?

钱德拉塞卡:是的,第二次世界大战期间我去(芝加哥大学)校本部时,有时会与费米和泰勒一起用午餐。战后第一年我与他没有什么来往,只是在学术讨论会一类的场合见到。过了一段时候,我常常在四角俱乐部午餐时遇到他。

一次他对我说:“您对磁流体力学很感兴趣,我对此一窍不通,如果我们能每周定期碰次面就好了,我们可以讨论天体物理学问题。”那是我与他关系密切的开始。1952年秋季与1953年的春季和冬季,我每周四上午10时与他见一次面,讨论各种各样的天体物理学问题,直至中午,然后去用午餐。

瓦利:这些讨论的结果就是你们的合作论文?

钱德拉塞卡:是的,在讨论了几个月以后,我们积累了相当多的资料。我把它们写成了一篇合作论文。当这篇论文全部写好并被接受时,我对费米说:“这一次我可能犯了许多错误。”他慢条斯理地说:“哦,以前我也犯过许多错误。”的确,我很少遇到像费米那样在物理讨论中如此厚道的人。例如,当我说的事他不同意时,他会说:“嗯,您说的东西我觉得好像不对,当然,可能是我错了,不过就让我假定是您错了然后看看会怎样。”接下来的讨论必定谈到要害,事情明朗了,那个地方是我搞错了;接着,讨论继续进行,又谈到一个要点,事情澄清了,他是对的;此时他会马上改变主题。他绝不会停下来说您该怎样怎样。

瓦利:那的确很罕见。您与某些人讨论物理学会完全忘记这个人,决不会顾及谁正确谁错误,这就是在问题的理解和解决中交织着的乐趣。而与另外一些人讨论,就决不会不顾及这个人。您会担心犯错误,您会为其他人怎么看您而焦虑不安;或者您借证明别人犯错误来获得极大的乐趣,那同样糟糕。

钱德拉塞卡:费米决不是那样的人。我必须说冯·诺伊曼也不是那样的人。他领悟极其迅速,但是他决不会讲他比你更行这类令人恼火的话。他习惯于用平等的感觉去工作,那是极其有礼貌的,很大程度上我就是为此非常喜欢他。

康普顿大吃一惊

有一次,费米与康普顿等人出差去参观一个工厂。由于费米与康普顿都是第二次世界大战时美国研究原子弹的重要核心人物,他们不能坐飞机出差。于是费米等人登上了火车,但费米并不喜欢坐火车旅行,觉得时间过得太慢,感到厌倦。沉默了一会儿,康普顿开口了:

恩里柯,我在安第斯山上研究宇宙线径迹时,发现在高山上手表不准时了,我专心想了一会儿才得到一个解释,自己感到满意了。让我听听你对这个现象的见解。

费米的眼睛亮起来了,有问题出现了,这是一个挑战,终于有事情做了!他找了一张纸片,从口袋里掏出一把小直尺,在随后的五分钟内他写下了手表中平衡轮带动空气的数学方程及影响轮子周期的数学方程,并写下了在高山低气压的条件下这种影响的改变,他描出了一个图,它正好精确地验证了康普顿记忆中的安第斯山上的手表走时偏差。

康普顿认可了费米计算的正确性,脸上露出惊奇的表情。

费米就是这样一个既能设计重要实验又能理论计算的物理学大师。在理论计算方面,他善于从复杂现象中提炼简要的物理模型,抓住本质,忽略次要因素,因而有非凡的估算能力。

病危时还有一个计划

1954年费米病倒了,做手术前一天医生告诉费米如果是癌症的话,手术时间将很短。从手术室回来,费米睁开眼睛注意到了他在手术台上的时间不长,就问:

“我还能活多久?”

在听到医生说“大约6个月吧”,费米就入睡了。

第二天,当钱德拉塞卡到医院看望费米时,都不知道如何说些宽慰的话。费米反而劝慰地对钱德拉塞卡说:

“对一个年过半百的人来说,已经没有什么了不起的新事情会发生了,损失并不像人们想象中的那样大,现在你们告诉我,来生我会是一个大象吗?”

杨振宁在费米病危的时候也去探望过费米,他在回忆录中写道:

1954年秋天,费米病危。那时在哥伦比亚大学的盖尔曼和我到芝加哥比灵斯医院探望他。

我们走进病房时,他正在读一本描写凭着坚强意志战胜噩运和巨大自然障碍的真实故事集。他很瘦,但略显哀愁。他很镇静地告诉我们他的病情。医生对他说,几天之内即可回家,但没有几个月可以活了。说完他让我们看放在床边的一个笔记本,告诉我们那是他关于核物理的笔记。他计划出院后利用剩下来的两个月时间将它修改出版。盖尔曼和我被他的坚毅精神和对物理学的热诚所感动,有好一会我们不敢正眼看他。(我们探望后不出3周,费米就去世了)

有人说,人的生命不应以年来衡量,而应以是否有成功的事业来衡量。恩里柯·费米的多种事业之一是作为芝加哥大学的一名教师。他曾直接或间接地影响了我这一辈的众多物理学家,这是有案可查的。

【注释】

[1]梅森-狄克逊线(Mason and Dixon Line)是美国宾夕法尼亚州和马里兰州之间的交界线。在南北战争期间,它同俄亥俄河一起被看做南部畜奴州和北部禁奴州的分界线,长375米,位于北纬39°43′,由英国天文学家梅森和狄克逊两人于1765—1768年划定;传统上一直被认为是美国南部和北部政治和社会象征性标志。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。