![]()

2010年9月10日,教师节,时逢北大中文系百年系庆。这一天,在北大执教60年的乐黛云先生,将为新创立的“鲁迅人文讲座”进行首场公开讲演。

这一年,先生也将迎来八十华诞。

弟子们想在这个特殊的日子,给先生一个特别的惊喜。于是,问答环节刚一结束,主持人陈跃红教授就意味深长地让我代表同学们“发言”。我停顿了一会儿,从座位下取出一个相框,举向大家。与此同时,相框中图片的电子版,清晰地映在了英杰会议中心新闻报告厅的大屏幕上。

陡然间,这幅图片吸引了数百名在场者的眼光。因为,它不是一幅普通的照片,而是由乐老师若干著作的封面组合而成。

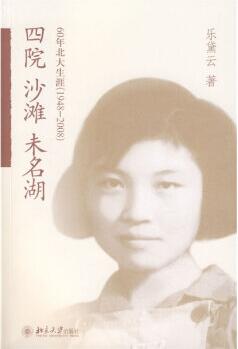

画面的中心是先生最新出版的自传《四院·沙滩·未名湖》,是她1948年初入北大时的青春倩影。那时她刚17岁。17岁的她,齐耳短发,目光专注而执着地望向远方,饱含超乎寻常的坚定与梦想。

画面中间偏右的地方,是她的英文版传记To the Storm(《面向风暴》);而在该书对角线上,则是她在台湾出版的《我就是我》。与之相呼应,左下方与右上方,分别是另外两本中英文著作,一本题为Intellectuals in Chinese Fiction(《中国小说中的知识分子》);还有一本则是《中国知识分子的形与神》。

是的,“面向风暴”,“我就是我——这历史属于我自己”,这,就是我们自信而坚强的乐老师!而作为一个历经磨难而又九死未悔的读书人,乐老师的80年岁月,的的确确是形神兼备、神完气足。

是的,这就是弟子们心目中的乐老师。我们愿意借这个机会以这种与众不同的方式,表达对敬爱的老师“调皮的祝福”:“敬爱的80后乐老师健康快乐!”

我将永远难以忘记,当我把这份精心准备的礼物送到乐先生手上时,全场齐声唱起《生日快乐歌》的情景。那歌声嘹亮、悠扬,将一种精神的旋律传得很远、很远……

![]()

转眼20多年过去,第一次在人群中见到先生时的场景似已并不非常清晰。只记得,那也是在一个演讲现场,是在南京大学主教学楼最大的阶梯教室里。只记得,那天先生穿着一袭蓝色牛仔风衣,让我们感觉不到她的年龄。只记得,她在演讲中,说到了佛教中的“五蕴”和“八苦”,以及“精神气象”这四个字。

而真正让我为先生的精神气象长久沉吟,则是在终于有幸“从先生游”之后。

之前,我们其实并不完全知道,先生领头的这中国第一个比较文学博士点,是1993年这一年才刚刚批准,因而也是第一次招生。而我本人当时更不了解,先生为了建立这个“中国第一”所付出的艰辛努力——她甚至放弃了自己早几年就可以担任现代文学博士生导师的机会,而执意要为比较文学学科在开放之初的中国学术界争一席之地。

对我个人而言,先生所说的“精神气象”是在一个偶然机会真正具体化的。

那是1994年春天,我正边修改硕士论文,边等待博士考试的最后结果。就在这时,我从一位老师那里听说,乐老师已委托她的北京同事利用他们到南京出差的机会了解我的情况。开始,我并没觉得什么特别。但细听内容之后,就有几分吃惊。原来,乐老师所想了解的,主要不是我的学业成绩,不是我硕士期间的一般表现,不是我本人那些“可见的部分”,而是我的——“心性”。

这是个多么抽象、多么宋明理学味的概念!这么无法捉摸的“夫子气”问题,可能是乐老师问的吗?人们对乐老师的印象,大概都偏向雷厉风行甚至风风火火吧?她的直率、她的“我就是我”,与这种古典关切与这种对心灵的内在要求,该如何联系起来?

事实上,当年我就是带着这样的“傻问题”,负笈北来,立雪乐门的。

如今,在一个精神和心灵越来越失重,物质与“成功”越来越被青睐的时代,心性,或许已不仅仅是一个被长久遗忘的东西;提起它,甚至已经有几分奢侈了吧?但无论怎样,只要教育——尤其是人文教育——存在一天,其根本事业说到底不就是“变化气质”,不就是全面调动受教育者的潜质,以达到鲁迅所谓“立人”的目的吗?知识和技能的培养,与此相比,当然只能是“第二义”的了。

在先生门下20多年,我一直没有求证过上述“考题”的真实性,更不敢斗胆问自己的“考分”究竟如何。但,有一点我从未怀疑过。那就是,第一次见到先生时留下的那四个字——“精神气象”,始终是我们理解和体会先生的思想与学术时最不可忽视的关键。

![]()

当然,先生的“心性之学”里,看不到“克己复礼”或“温良恭俭让”等字样;“君子以自强不息”、“士不可以不弘毅,任重而道远”才是她生命的底色。

用先生自己的话说,她是一个“与时俱进”的人,也是一个不断“革自己的命”的人。不习惯于循规蹈矩,更不屑于人云亦云。

命运本来很可能安排她去担任北京市领导人彭真的秘书,但她更喜欢学术;机缘也曾经使她可能成为一名外交官,但她选择了留在学校。

她是学现代文学出身的,当年她之所以“阴错阳差”地进入北大,据说是因为沈从文看中了她的作文。作为王瑶先生的助手,她也对鲁迅、茅盾等人有独到的研究。在她古稀之年,我甚至听过她大段背诵鲁迅的《破恶声论》如果满足于已有的学术分工,做个恪守本分的人,她大概走的是另一条路。

但她没有。从1980年代初期起,在经过了右派生涯、劳动改造……20多年之后,她决定从熟悉的现代文学领域转向完全陌生的比较文学。50岁的她,在一般人以为“人到中年万事休”的时候,毅然决然选择了重新开始。

于是,在先生与几代学人的艰苦努力下,北京大学有了中国第一个比较文学研究机构;中国有了自己的比较文学学会;全国各高校有了一个又一个比较文学硕士、博士和博士后培养点;中国学者开始走向世界,并在国际比较文学学会中担任要职;而中国比较文学学科也成为整个人文研究中一条异常活跃的“鲶鱼”……

作为一个读书人,一个为中国比较文学事业筚路蓝缕的探索者,先生无疑是幸运的;但毫无疑问先生的付出也是超乎寻常的。她收获了有目共睹的成就,也难免招来不虞之誉甚或求全之毁。但对后者,她似乎从未以为意,甚至已早有心理准备。

因为,她最看重的,不是自己的得失穷通,而是学术事业的长远发展,是中国文化真正发扬光大的美好未来。而她自己则甘于做一个“鸣锣者”和“打扫人”。在她的第一本著作《比较文学与中国现代文学》中她就曾这样写道:

我寄厚望于年轻一代。他们在攻读硕士、博士学位,他们在博览群书,他们在为自己的学术打下深厚的基础,有什么能停止他们的脚步,阻碍他们的发展呢?他们可以成为世界第一流的学者,他们可以成为中外兼通、博采古今的巨人。中国文化将通过他们在世界文化宝库中发出灿烂的永恒的光辉,他们将达到一个辉煌的世界,这个世界不太可能属于我和我的同辈人。然而,在这启程之际,也许他们(年轻一代)还需要在雄浑的莽原中找到一条小径,在严峻的断层中看到一座小桥?换言之,在他们登上纳宏伟壮丽的历史舞台之前,也许还需要一些人鸣锣开道,打扫场地!我愿作那很快会被抛在后面的启程时的小桥和小径,我愿作那很快就会被遗忘的鸣锣者和打扫人。正是这样,我以这本小书奉献于我的后来者。

守先待后,始终着眼于未来和新的希望,正因为此,先生才永远拥有一颗“天真”而年青的心!

![]()

1988年北大90周年校庆时,先生专门写作了《我的选择,我的怀念》一文。最能体现先生精神风骨的是,在这篇纪念文中,她却很少回忆母校的辉煌历史,而是对我们能否真正理解并传承“北大精神”直接提出了问题。

她这样问自己:“1948-1988,40年北大生涯!生者与死者,光荣与卑劣,骄傲与耻辱,欢乐和喜,痛苦和泪,生命和血??'四十而不惑’,40年和北大朝夕相处,亲历了北大的沧海桑田,对于那曾经塑造我、育我成人,也塑造培养了千千万万北大儿女的'北大精神’,那宽广的、自由的、生生不息的深层质素,我参透了吗?领悟了吗?”

这与其说是一种自我反省,不如说,是先生对北大精神“深层质素”的独特诠释。在宽广而自由的精神背景中,她用行动、思想和爱,不仅为这种“深层质素”加入了属于自己的光和热,也加入了痛苦和泪、生命和血??但,总有一些人物、场景和故事,使先生终生难忘,为之沉吟,为之扼腕,有时又对之充满景仰和向往。

她深情地回忆起王瑶先生(她的老师)。回忆起他的烟斗、他的山西风情的幽默谈吐、他的富于穿透力的锋利的眼神,以及他总带几分反讽意味的笑声。她怀念王瑶先生那一代北大人身上的独特风范。她说,王瑶先生“是大海,能容下一切现代的、传统的,新派的、旧派的,开阔的、严谨的、大刀阔斧的和拘泥执著的”。而我们分明能从先生身上,看到这种海纳百川之精神的真正延续。

她敬重季羡林先生,敬重他的宽厚、仁爱而又重情,常常怀着一颗“无邪”的童心。她说,季老是“超乎生死荣辱,'纵浪大化中,不喜亦不惧’”的智者??而她自己,又何尝不是如此:“超以象外,得其环中”。

更重要的是,在这些“老北大人”身上,先生看到了“自由的精魂与文化之关切”——这是北大的校格,也是北大人之所以成为北大人的人格坐标。

从先生的用舍行藏之中,我们看到的,不也是这一脉相承的北大精神吗?

![]()

先生曾用“命、运、德、知、行”这五个字来概括自己的人生感悟。“命”与生俱来,“运”则充满偶然;“知”意味着对知识和智慧的探求,而“行”则意味着现实人生中的取舍与选择。

我不知道,我们能不能说,先生是属于受到“命”“运”格外眷顾的人;但在“知”“行”合一这个意义上,就我个人所见,我似乎还没有看到超过先生的读书人。我想,这绝不是弟子的夸张之辞吧。

而处于“命”与“运”和“知”与“行”这两对范畴之中的,先生认为是“德”。“德”处于中心位置。我理解,这个德,不只是一般意义上的“伦理道德”,与《文心雕龙》中“文之为德也大也”那个意义上的“德”也不能画等号。

孔夫子说:“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也”。先生在讨论到“德”这个字时,也引述了这段话。但她没有给出非常学术化的定义,而是将之与“做好人”联系了起来,将之与每个人按照自己的“本心”做应该做的事情、不做不应该做的事情联系了起来。

这种理解,看似简单,甚至并不合乎所谓“学术规范”,但却在简单中包含了朴素的真理。有了这个“德”,无论命、运如何,无论知与识的水平如何;也无论我们的行为有多大的可能或限度,我们也不会因为挫折和磨难自暴自弃,不会因为“成功”与得意而自高自大。正相反,我们必定会为自己的理想全心全意、尽心尽力——像先生80多年的生命历程所践行的那样。

在这个意义上,我更倾向于把这个处于中间位置的“德”,理解为前文所说“精神气象”。

而乐先生的“精神气象”,按我初浅的理解,也就是这样的“德”。在注定无法逃避“五蕴”与“八苦”的此生此世,拥有这种“德”,不能不说是一种了不起的修为。

也许完全是巧合,也许不是,我们所有弟子献给先生80岁的贺寿文集,即取名为《乐在其中》。这既表达了乐老师就在我们之中的意思,也表达了先生那种“乐在其中”的至高境界。

是的,那是一种至高的境界。

2011春天,弟子们在香山为先生开了一个生日会,并就《乐在其中》一书的出版进行师门内座谈。

活动有序而快乐。可当我们全体集中在饭店大堂准备送乐老师和汤先生回朗润园家里时,却下起了大雨。

过了不一会儿,来接二老的车到了。

我们全体起立,一起欢送他们上车。

二老上了车,从窗户里向我们招手,我透过窗玻璃看到了乐先生的眼睛,像往常一样,深情而专注。

大家都有些依依不舍,弟子们再次送上生日祝福。

这时,车开动了,马达声中,我猛一抬头,看见,雨骤然停了,太阳把天空和绿树照成了金色。

本文转载于聂广的微博

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。