“孤独”最初来自医学,用以表示人际沟通以及情感表述方面的功能障碍。可以看出,“孤独”是一种情绪性问题,孤独感是一种不愉快的情绪体验,当一个人的社会关系网络比预期的更小、更不满意或人际沟通交流出现心理障碍时,孤独感就产生了。国内外学者研究表明,孤独感的影响渗透到儿童、青少年生长、发展、心理健康、个体社会化的方方面面,同时也指出有相当比例的大学生时常感到孤独,他们的孤独感受和孤独行为表现较为复杂,消极的孤独感可能会引发抑郁、害羞、自卑等心理问题,严重者甚至导致孤独症的产生。

大学生从紧张的中学生活进入相对自由的大学生活,逐步脱离家庭开始独立生活,因远离家庭、远离父母、亲人、朋友就有可能产生孤独感。虽说教育学、心理学界对孤独感的研究有比较长的历史,国内近十年对孤独感的关注和研究也比较多。但是,作为社会当中一个特殊的群体,大学生的孤独感与恋爱、婚前性行为关系的研究还相对很少。在现实生活中,部分大学生因为孤独、寂寞而恋爱,甚至发生婚前性行为。因此,研究当代大学生的孤独感与恋爱、性行为之间的关系,对于预防大学生孤独感的产生和寻求消除大学生的孤独感的有效方法,帮助大学生树立正确的性爱观、婚恋观都具有重要的现实意义。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

本研究对四川、重庆两地5所省属普通本科院校的700名本科生按照分层抽样进行同期群的调查。有效问卷585份,有效率83.57%。其中,男生334人,女生251人;大一学生231人,大二学生131人,大三学生134人,大四学生89人;文科(不含艺体生)学生148人,工科学生167人,理科学生166人,艺体学生104人;城市(含城镇)学生224人,农村学生361人;独生子女271人,非独生子女314人。

(二)研究工具

1.采用自编的大学生恋爱、性行为调查问卷,问卷主要包括大学生的恋爱、婚姻、性行为、性教育等方面的内容,同时还包括性别、专业类别、年级、独生子女与否、生源地、家庭经济情况等。问卷以选择的方式进行调查,每一道题只能选择一个答案,多选无效。

本部分系四川省教育厅人文社会科学重点研究基地——四川性社会学与性教育研究中心课题(项目编号:XXJYB1110)的研究成果。

2.UCLA孤独量表。采用Russell等人于1988年修订的UCLA孤独量表。该量表用于评价由于对社会交往的渴望与实际水平的差距而产生的孤独感。该量表有20个条目,每个条目有4级频度评分,即“从不”“很少”“有时”“一直”,孤独感总均分为20~80。本研究所用的UCLA孤独量表对大学生的测试情况:Russell(1980)报告的内部一致性为0.94。

(三)数据收集与分析

1.数据收集。将问卷分层随机发放给大学一年级学生到四年级学生,要求被试者在规定的时间内认真准确填写完成。共发放700份问卷,回收659份,其中有效问卷585份,有效率为83.57%。

2.数据处理。本研究中调查获得的所有数据均采用SPSS18.0统计软件进行处理。

二、研究结果分析与讨论

(一)大学生孤独感的基本现状

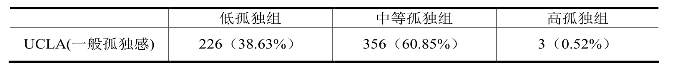

调查结果显示:大学生孤独感得分平均为42.02±8.00,正常人国内常模为40.1±9.5,略高于国内平均水平。大学生孤独感得分低于40(低孤独)的大学生占38.63%,得分处于40~60(中等孤独)的大学生占60.85%,而得分高于60(高孤独)的大学生占0.52% (见表1)。这说明大学生普遍存在不同程度的孤独感,但真正有高度孤独感的大学生是极少数。

表1 大学生孤独感程度(n=585)

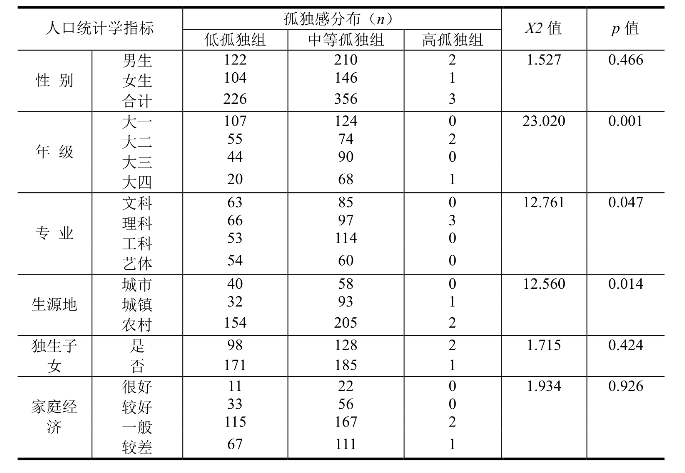

对不同自变量的大学生的孤独感得分情况进行卡方检验(见表2),结果显示:以性别、独生子女与否、家庭经济情况为自变量在孤独感得分的分布上不存在统计学意义上的差异,但是男生的孤独感得分略高于女生(男生:42.38±8.48,女生:41.53±7.30)、独生子女的孤独感得分略高于非独生子女(独生子女:42.26±8.37,非独生子女:41.81±7.68)、家庭经济条件很好与较差的大学生的孤独感得分普遍高于较好与一般经济条件家庭的大学生。

另外,通过卡方检验发现:以年级、专业、生源地为自变量在孤独感得分的分布上均存在显著性差异。同样,进一步进行方差分析可知:不同年级的大学生其孤独感得分分布上存在显著差异(f=12.325,p<0.001),大四学生明显高于其他年级学生;不同生源地的大学生体验到的孤独感水平存在显著性差异(f=8.747,p<0.001),并且来自城镇家庭的大学生明显高于来自城市、农村的大学生。

国内学者李雪平采用《大学生孤独感结构问卷》(蒋艳菊、李艺敏编制)对159名大学生进行了问卷调查,结果显示:有相当一部分大学生具有比较强烈的发展孤独感。同时,指出不同学历(专科、本科)的大学生在一般孤独、社会孤独、自我孤独、发展孤独结构因子上均存在显著性差异。另外,他研究还表明学生干部感受到的孤独感较少,尤其是自我发展孤独,主要得益于他们能接触到更多的老师、同学,扩大人际交往的视野。这也就说明,大学生孤独感的产生最重要来源于人际交往障碍;另一方面,大学生也越来越关注自身的发展、自我形象的树立、自我素质的提升。因此,对大学生孤独感的研究,除了关注其一般孤独、社会孤独结构外,更应研究他们的自我孤独、发展孤独结构。

表2 不同人口统计指标中大学生孤独感得分情况的比较

(二)大学生孤独感与恋爱、性行为的关系分析

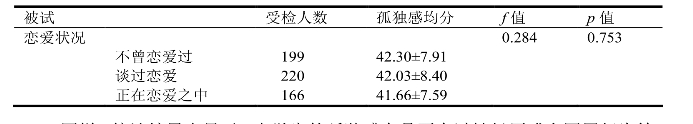

调查数据显示,大学生的孤独感在是否是恋爱生方面不存在显著差异(见表3)。但是,统计结果也显示没有谈过恋爱的大学生在孤独感得分上高于恋爱生或曾经的恋爱生。这与学者李雪平的研究结果截然相反。李雪平认为,大学生孤独感在是否是恋爱生方面存在显著差异,非恋爱生在一般孤独、发展孤独、自我孤独上的得分均高于恋爱生,但在社会孤独上得分显著低于恋爱生。这些说明,不曾恋爱过的大学生更容易感受到孤独感,但是恋爱生也可能因为恋爱而脱离群体而感受到孤独。

表3 “是否是恋爱生”的大学生孤独感得分的比较(MSD±)

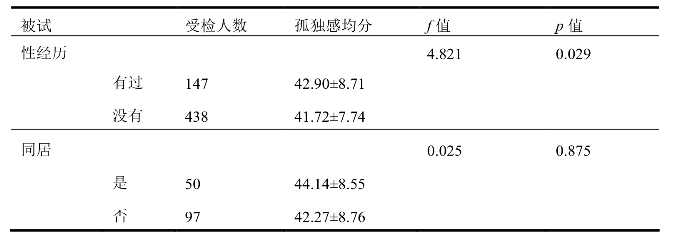

同样,统计结果也显示,大学生的孤独感在是否有过性经历或有同居行为等方面均不存在统计学意义上的显著性差异(见表4)。但国内学者严秀英等人(2011)研究结果表明,孤独感影响大学生的同居行为,孤独感是影响女大学生同居的主要心理因素。大学生在家都是“小皇帝”“小公主”,或者有的生活在单亲、问题家庭,进入大学这一新环境,部分大学生适应起来比较困难,朋友特别是知心朋友较少,人际交往的心理支持系统比较脆弱,更易造成大学生孤独感的产生。再加上学习、就业、人际上的压力与困惑,带来大学生内心的不平衡,需要寻求一个同伴来慰藉、安慰、共同承担。因此,压力、感情、孤独感自然而然成为影响大学生同居行为的重要心理因素。另外,有学者研究发现,外地大学生比本地大学生更容易发生性关系,孤独就是首要原因;知识层次越高的人越易产生孤独感,大学生告别父母、人地生疏,孤独之感自然升起,为了排遣寂寞,他们总是积极参加各种社团活动,试图他乡觅知音。因此,讨论、研究大学生恋爱、性行为与孤独感关系,让大学生真正走出“不能因为孤独而恋爱、甚至发生性行为”的误区,对大学生的个性化发展和心理健康成长具有重要的现实意义。

表4 不同的大学生之间孤独感得分的比较(MSD±)

综上所调查的数据分析,可以看出大学生的孤独感与其是否恋爱、同居行为关系不甚密切相关。但是,大学生的孤独感与“是否有过性经历”显著相关,从统计结果来看有过性经历的大学生的孤独感得分更高。这说明孤独感越强烈的大学生越容易发生“越轨”行为。

(三)大学生恋爱动机分析

通过问卷调查结果显示,有28.50%的大学生认为大学生谈恋爱的动机最大可能为“寻求精神寄托,克服寂寞”;有21.50%的大学生认可“大学校园生活太枯燥,谈恋爱、同居或婚前性行为可驱逐内心的空虚和寂寞”这一观点。这表明部分大学生胸无大志、缺乏理想信念,学习上应付、生活上对付,整日无所事事,企图通过谈情说爱来掩盖内心的孤独、空虚、寂寞以便获得内心的慰藉。

大学生正处于青年发育成熟期,性生理、性心理逐步成熟,对异性的渴求、敏感性特别强烈,性冲动成为大学生恋爱行为的重要原因。调查结果也显示,有5.8%的大学生认为“满足生理和心理上的需求”是大学生恋爱的动机;有13.5%的大学生认为“别人都恋爱,自己没有觉得没有面子”,即从众或跟随大流,面对校园的恋爱大军感觉落伍而产生心理压力,易产生自卑感,因此也加入到恋爱大军以求内心的平衡;只有13.8%的大学生认为“缘分使然,情投意合”,也就是说真正对纯真爱情或美好爱情的渴求或对爱情的真谛充分认识的大学生还比较少。

三、消除大学生的孤独感和树立正确的婚恋观的对策

(一)有效预防孤独感的产生,引导大学生减轻或消除孤独感

学校应采取积极有效的措施,预防大学生孤独感的产生并有效减轻大学生的孤独感。首先,学校应进一步加强大学校园文化建设,尽可能组织开展丰富多彩的课外活动,鼓励大学生积极参与到活动中来,改变大学生活中的“三点一线”生活方式。同时,加强教师与学生之间、同学之间、室友之间、异性之间的交流、沟通,消除大学生人际隔阂、障碍,预防大学生孤独感的产生,努力营造良好的大学生学习、生活环境。

其次,建立较为完善的心理健康教育体系。学校可以有针对性地开展孤独感的教育活动,例如,通过举办“孤独感”“孤独症”等方面的专题讲座,指导大学生正确面对或处理“孤独”,并通过一些社交技能的训练与学习教会大学生正确处理人与人之间的关系,特别是异性关系。学校也可以开设人际交往心理学方面的辅导课程,帮助大学生掌握更多有关孤独感及人际关系方面的知识,进而有效预防孤独感的产生或减轻孤独感。此外,还应根据学校的实际情况,建立高孤独感者的心理档案,定期对其进行单独辅导或跟踪调查,有效帮助大学生真正走出“孤独”的困境。

(二)帮助大学生树立正确的婚恋观,建构多元化的性健康教育模式

当代大学生一般在家都被照顾得很好,进入大学,开始脱离家庭而独立生活。由于远离家乡、亲人、朋友,若不能很好地融入新的环境,就可能会出现孤独感,于是恋爱就成为部分大学生排除寂寞、摆脱孤独的一种生活方式。因此,高校必须结合自身实际情况与大学生身心发展规律,积极建构多元化的性健康教育模式,帮助大学生树立正确的恋爱观、婚姻观、性爱观,让大学生真正走出“不能因为孤独而恋爱、甚至发生性行为”的误区,从而促进大学生的健康成长。

1.普及教育与个别教育兼顾

高校是大学生性健康教育的主阵地,性健康教育是大学生健康教育的重要组成部分。实际上,我国中小学生的性健康教育缺乏,到了大学只能为其“补课”,因此,普及大学生的性健康教育成为必然。普及性健康教育的主要任务在于加强大学生生理、心理方面的教育,主要包括性知识、性健康知识、预防性疾病的知识、如何处理两性关系等,帮助大学生掌握性健康方面的知识,树立正确的恋爱观、婚姻观、性爱观,增强大学生的性道德和性法理意识。同时,对于涉及大学生个体隐私或特殊情感的问题,可以采取个别教育或心理辅导的方法予以指导或帮助。

2.课内教育与课外教育并举

教育主管部门应根据我国的实际情况,有步骤地制定大学生性健康教育指导纲要,鼓励高校将性教育相关课程列入教学计划。高校应积极应对大学生恋爱、性观念、性行为等方面问题,积极开设性教育选修课程(或必修课)或在大学生心理健康课程当中专题讲授“大学生与性健康”的相关内容,还可以在部分课程如思想道德修养与法律基础、大学生人格教育等课程中选择有关大学生爱情与友情、性行为与性道德、婚姻与家庭等方面的案例进行评述或讨论,切实构建以性生理、性心理、性道德、性法理为教育内容的系统化的性健康教育课程体系。当然,除了课程教学以外,还必须有针对性地开展课外教育活动,比如,邀请校内外专家学者举办专题讲座与学术报告,心理咨询与健康管理、网络论坛与健康宣传、报纸、杂志与性教育影像资料、班团活动与主题讨论会、知心信箱与热线电话等,培养大学生积极向上的性健康观。

3.同伴教育与网络教育并重

同伴教育是一种行之有效的性健康教育模式。调查发现,大学生与朋友或室友之间经常谈论“性”方面话题的占12.46%,有时会谈论的占56.31%,很少谈论的占24.40%,不会谈论的占6.83%。这也说明同伴之间交流、沟通更快捷、方便。学校可以成立班级心理委员宣传科学的性知识,组织有关性健康教育活动,或组织主题讨论会利用录像、案例讨论如何处理两性关系、如何正确认识爱情与友情、婚姻与家庭、情爱与学业的关系,要求大学生在寝室、班级、同伴当中积极宣传正确的性科学与性知识。

网络是当代大学生获取知识与信息的重要手段,网络具有超强的吸引力。高校也应充分重视网络在大学生性教育方面的重要性,充分利用网络对学生进行正面教育和引导。高校可以利用学校校园网开设性健康教育宣传专栏,利用文字、图片、微博、信箱、论坛、影像、讨论、聊天室等多种形式传播性健康教育方面的知识。

4.分层教育与差异教育并用

对不同年级、不同生活背景的大学生,学校应采取有针对性的性健康教育。调查结果也显示,谈过恋爱(或正在热恋)的大学生当中,大一占58.19%、大二占57.25%、大三占76.12%、大四占84.27%。因此,有必要在性教育内容方面有所侧重,并保持大学四年不间断地开展性教育。当然,除了关注年级层次以外,还应关注有无恋爱经历、性经验的大学生采取分层次的方式有针对性地实施性教育,让所有的大学生都能树立正确的性爱观,促进大学生的健康发展。

在注重分层教育的同时,也应关注差异教育。调查显示男生在性观念、性行为方面比女生更开放、更自由些。国内学者熊伟等人(2013)对“性教育形式的需求”的研究也表明:男生比女生更认可录像片、电视、广播,而女生更认可专门开课、健康咨询、报纸、杂志等。这些都折射出大学生在性别上存在着较大差异,因此,在实施性健康教育时,可以适当实行男女生分班进行教学或心理辅导。

(三)注重大学生自我素质的提升,学会正确处理两性关系,消除不必要的孤独感

对于当代大学生而言,他们的成长经历、特殊背景比以往任何一代人更受到人们的关注。大学生作为自我发展、自我提高的主体,首先应主动提升自己的人际交往能力,学会正确处理人与人之间的关系,掌握人际交往的技能,避免因远离家庭、亲人、朋友而出现的孤独感。大学生应该正确面对“孤独感”以及其所带来的不良后果,积极学习人际交往的技巧,主动与同学、朋友进行学习、生活、情感等方面的沟通。只有人与人之间不断交流、沟通,向朋友、亲人倾诉不快、烦恼,才能使不良情绪得以释放,才能有效缓解心理压力,进而降低大学生孤独感水平。

其次,大学生应该保持积极的心态,及时调适不良情绪。积极心理学的研究表明,人们体验到任何一种积极情绪的同时,也都会体验到其他的积极情绪,积极的情绪会使人逐渐释放由消极情绪造成的心理紧张,进而保持人体的健康与活力;积极的人格有助于个体采取更为有效的应对策略,从而更好地面对生活中的各种压力、困难和挫折。大学生应始终保持积极向上的心态,对前途充满希望和信心,对自己学习抱有浓厚的兴趣,并在其中发挥自身的智慧和能力,即使在遇到困难和挫折时,也能不畏艰险,勇于拼搏,敢于面对。只有保持积极向上的乐观精神,树立自信心,才能缓解其学习、生活中的压力,从而增进自身的身心健康。

第三,大学生应主动参与社会实践活动,培养自己广泛的兴趣爱好。俗话说,兴趣是学习最好的老师。一个兴趣广泛、热爱生活的人,在生活当中能够坦然面对生活中的失败、痛苦、不幸,能够从逆境当中吸取教训,经受住考验、承受住挫折与压力,同样也很少会出现孤独感。此外,大学生应积极参与社会实践活动、校内社团活动、班集体活动,这些活动能够增加大学生自身的知识、技能、素质,也能有效培养大学生广泛的兴趣、爱好。也就是说,在自身兴趣、爱好的基础上,大学生积极参加校内外社会实践活动,能够有效拓展人际交往视野,学会正确处理人与人之间的关系,更有助于提升自身的能力,进而减少孤独感的产生甚至消除孤独感。

总之,大学生正处在青春期,个体在此阶段的心理发展任务是获得亲密感以避免孤独感,部分大学生进入“爱情”体验大军,甚至发生婚前性行为。因此,高校应采取有效措施帮助大学生消除孤独感,并建立多元健康教育模式帮助大学生树立正确的恋爱观、婚姻观、性爱观;大学生应进一步提升自我能力与心理素质,保持积极向上的乐观精神,主动参与各种实践活动。同时,家庭、社会也应积极与学校一道努力帮助大学生树立正确的人生观、价值观、世界观,积极预防大学生孤独感的产生,并有效减轻大学生的孤独感水平。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。