第一节 长城的双重坐标界限

一、“长城学”

80年代初开始的实地考察长城热,推动了长城研究工作的进展。长城专家提出“长城学”的初步概念[2]。到目前为止,有关长城的考古发现和研究已有很多的积淀,并在这一基础上形成了“长城学”。以往长城研究工作主要局限于文献考证和实地考察,而今把长城研究扩展到政治、经济、军事、民族、交通、地理、文化等多方面,试图确立综合性的独立学科。这是长城研究工作深入发展的必然结果,研究长城再也不能停留在长城本身的历史沿革、修缮情况、遗址走向及现存状况上,应该进行综合研究,以推动学界全面、准确认识长城的历史作用,为社会主义精神文明建设做出应有的贡献。很多学术界的专家学者对长城文化遗产的历史作用主要从地理、文化、军事、经济、民族角度进行研究,分别阐述了自己的观点,然而彼此之间又有交互的相连作用。历代长城的布设都是以自然地理环境为基础,其走向与我国半湿润与干燥气候分界线基本一致。因此,长城也就成为我国农区和牧区分界线的标志。长城的延伸或回退,基本上反映了农区与牧区的扩张或收缩。从文化地理界线角度来看长城,可以认为它是农业民族与游牧民族的分界线。从政治地理的角度来考察长城,可以认为,它是我国历史上各民族政治力量相互对峙、较量形成的“力”的平衡带。长城,一方面发挥了分隔两个政治单元的功能,它们延伸或收缩在一定程度上反映了两种力量对比的变化;另一方面,在先进与落后两种势力的对撞中,客观上却促进了相互间经济和文化的交流,促进了不同民族的融合。这样很好地证明了长城作为其本身所具有的无可替代的历史作用。本文主要从地理、文化、军事、经济、政治民族方面对长城文化遗产的历史作用中选出具有相关代表性的观点进行整理总结以及加以分析。

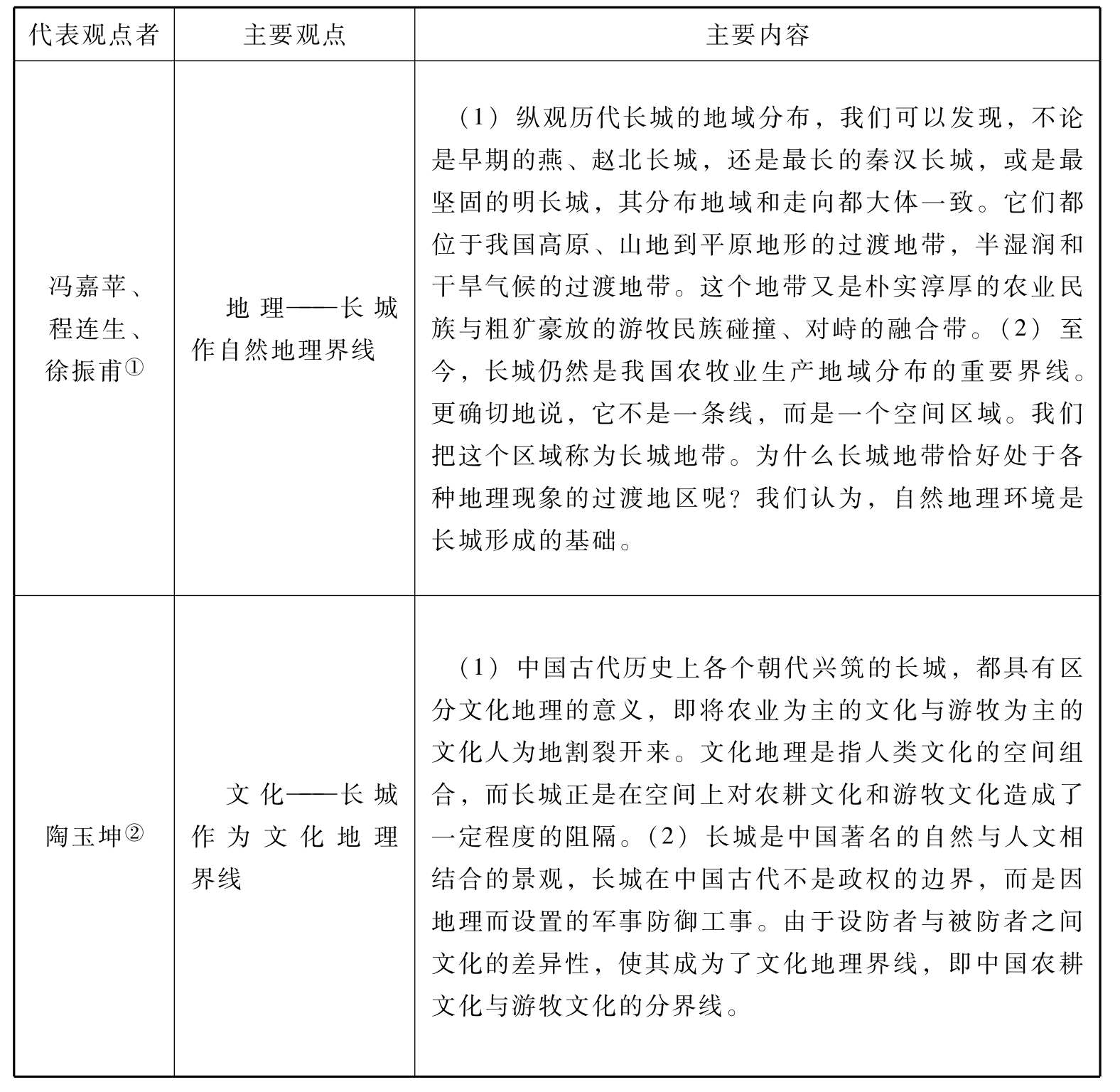

对长城文化遗产的历史作用的几种代表性观点阐述如表4-1。

表4-1 长城历史作用的几种代表性观点

①冯嘉苹,程连生,徐振甫.万里长城的地理界线的意义[J].人文地理,1995,10(1):50-55.

②陶玉坤.长城与中国文化地理[J].阴山学刊,2005,18(5):47-49,69.

续表

资料来源:笔者根据中国知网文献资料整理得来。

①项晓静.长城————农耕文明的防卫线[J].安康师专学报,2003,15(1):40-43.

②李凤山.长城带经济文化交流的影响与变迁[J].中央民族大学学报,2003,30(6):25-32.

③白音查干.长城与统一的多民族国家的形成[J].内蒙古师大学报,1997,(6):69-73.

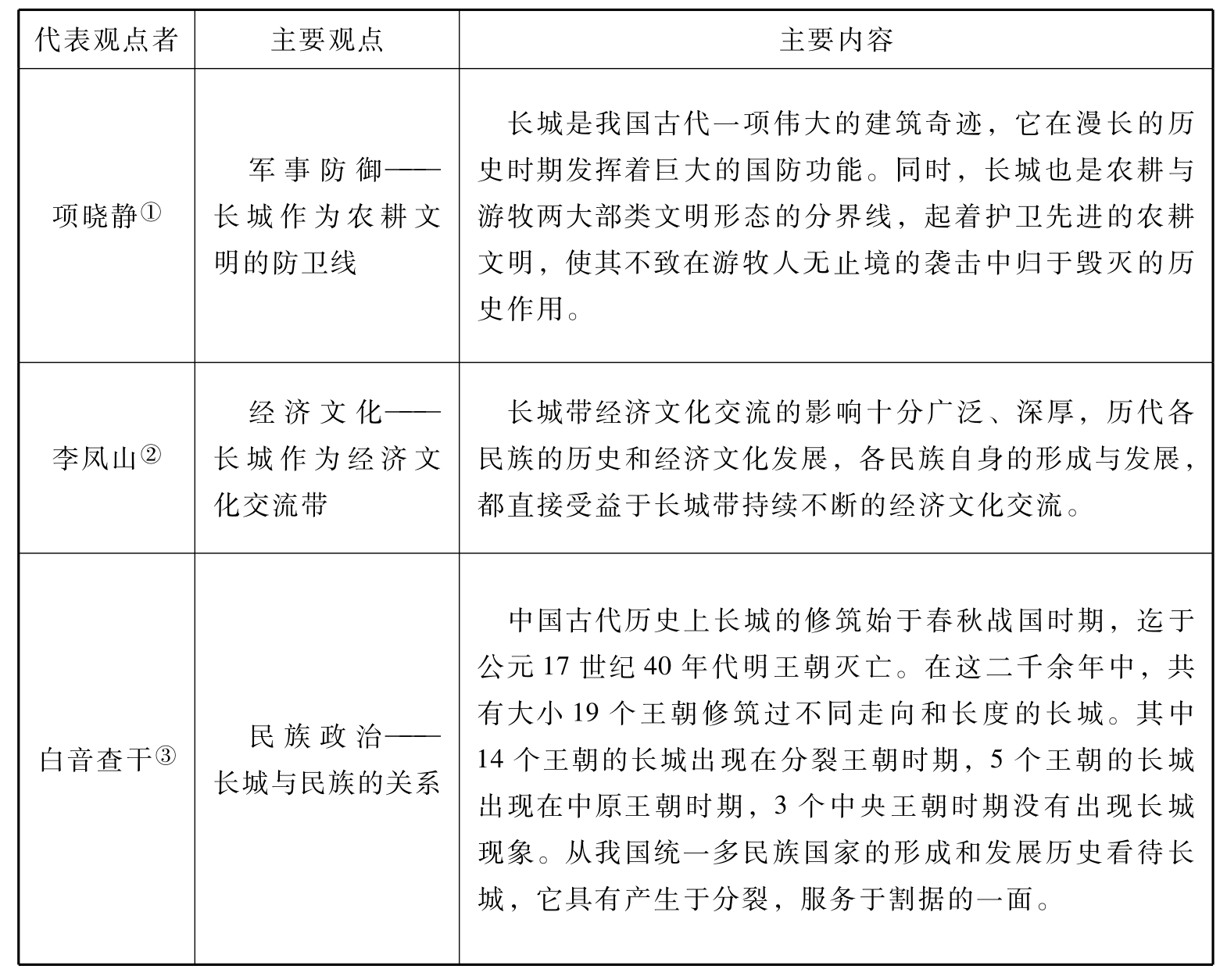

长城在中国历史上所起的历史作用都是相互联系的,没有一个是孤立存在的,下页图4-1是其在地理经济文化军事民族政治方面的关系。

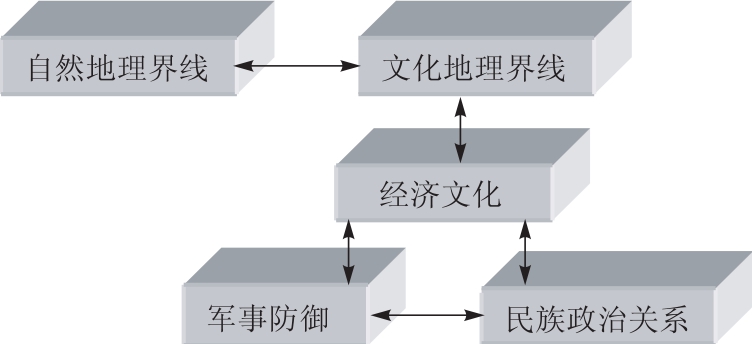

二、长城作为自然地理界线和文化地理界线的双重坐标

长城是一条重要的自然与人文界线,它是人类活动的产物,是人为界线,同时它又是一条重要的地理分界线。长城作为自然地理与文化地理界线之比较,如表4-2。

图4-1 长城在各方面所起的作用关系图

表4-2 自然与文化地理界线比较

资料来源:根据下列文献整理。黄秉维.中国综合自然区划的初步草案[J].科学通报,1959,(18):594-602.

1.长城作为重要的自然地理界线的坐标———400毫米等降水线

以这条降水线为界,其东南为受太平洋及印度洋季风影响的湿润地区,其西北为少受甚至不受东南季风影响的干旱地区。这条四百毫米等降水线,成为东亚大陆农耕区与游牧区的大体边界。

2.长城是重要的农区和牧区的分界线

长城,不仅是中华民族古老文化的象征,而且是一条实际存在的重要地理界线。水分条件是这一区域十分敏感的环境因素,直接影响区域人畜的生存和区域经济的发展。长城地带除东、西两端分别位于半湿润和干旱地区处,大部分地段位于我国由半湿润向干旱气候区过渡的半干旱气候区,形成了长城地带农业生产中农牧交错分布,导致了农牧界限空间摆动频繁[3]。

3.长城表现在各个时期的文化地理界线

第一,在中国古代的列国时代,社会动荡,战争频繁,各国利用山岭河川之险,修筑长城以自卫。长城的作用更多的是体现在划分独立的政治单元的意义方面。如燕和赵两个政权,除北筑长城外,还都修筑了南长城,以防御来自其他诸侯国的进攻。但是,其中燕、赵的北长城和秦长城,在客观上起到了划分农耕与游牧政权界线的作用,具有了文化地理界线的意义,并为以后秦修筑万里长城奠定了基础。第二,秦始皇统一中国后,统一后的秦国把秦、赵、燕三国长城连接起来,成为“万里长城”。秦汉长城起到了长期分割匈奴与汉的作用。此时的长城已具有了典型意义上的农耕与游牧文化地理分界的意义。第三,南北朝时期,统治北方的北朝政权也曾修筑长城。入主中原后的北方民族修筑长城,是中国传统长城的自然伸缩,它是中国长城发展史中不可或缺的一环,同时它也寓示着新的文化地理界线。第四,辽朝时期,游牧文化(此时的游牧文化具有蕃汉二元色彩)向南推进,而农耕文化在政治统治主体上向南退缩。第五,明朝开国之初,曾分兵出击漠北,经略松辽,打通河西走廊,将边界推进到大兴安岭以西,但始终未能彻底消灭北方游牧民族势力,为此,明朝不得不采取在北部边境修筑长城以自卫的办法。明代长城西起嘉峪关,东至鸭绿江,而且建立了以长城为依托的防御体系,把整个长城沿线划分为九个防区,称“九边”或“九镇”(九镇分别是辽东镇、蓟镇、宣府镇、太原镇、大同镇、延绥镇、宁夏镇、固原镇、甘肃镇),设总兵统辖。今天我们所见长城就是明代长城。第六,随着满族人的入关和统一中国,中国历史上再未出现修筑长城之事,人为分割两种文化界线的历史最终结束。所以,此后的文化地理界线则更多地表现为自然环境的作用的结果[4]。

4.今日长城的地理意义

虽然如今的长城的文化界线已经消失,曾经的兄弟民族的征战已经化干戈为玉帛,但长城的自然地理界线仍然具有指标意义,它仍然是许多地理事物的敏感地区。冯嘉苹、程连生、徐振甫认为正确地认识这些地理指标的意义,了解它们的相互关系及发展变化趋势,对科学地制定我国北方地区社会经济的发展战略都具有十分重要的意义。(1)长城地带自然地理环境的过渡性,使之成为一个生态环境的脆弱地带。(2)长城地带是农业生产上的一条重要界线。它既是雨养农业与绿洲农业的分界线,还是冬小麦与春小麦的分界线。这些界线的形成,既受自然规律的制约,又随社会经济的发展有所变化。(3)长城地带是我国农、牧业生产的分界线。长城地带作为农牧业生产的交错地带,实际上是农牧业内部结合差,农牧关系矛盾较多的表现。农牧业在空间分布上是分离的,汉民族聚居区以农为主,少数民族聚居区则以牧为主。历史经验告诉我们:长城地带的自然条件虽可发展旱作农业,但产量不稳定,土地易沙化,但却是较好的牧业基地。为了充分发挥长城地带草原牧业优势和少数民族悠久的牧业经验,正确处理农牧矛盾,今后农业生产的发展方向应以牧为主,农牧结合[5]。

三、长城地带的综合交流

由于长城成为中国历史上的文化地理的分界线,所以,沿长城两边形成了农耕与游牧文化的碰撞和交融的地区,这种碰撞和交融表现在各个方面,有经济的、文化的、军事的和政治的。

1.长城地带的经济文化交流

历史上,长城南北两大文化集团,长期处在对峙———不稳定———停止又对峙的循环往复之中,而长城是两种势力的藩篱。由于它的阻隔,不仅保护了中原较先进的农业文化,同时也促进了边疆的繁荣和北方游牧民族向高层次文明社会的发展。因为对抗、战争本身是残酷的,是对生产力的破坏,但在先进与落后两种势力的碰撞中,客观上却促进了相互间的经济和文化的交流,改变落后的生产方式。当游牧民族入主中原时,不可能抵挡和抗拒先进的农业文明的诱惑力,从而自觉不自觉地融合到农耕经济社会系统之中;当游牧民族撤出中原时,他们也有意无意地带走当地有技术的工匠,促进了游牧地区经济的发展[6]。

长城带经济文化交流有很深的影响作用。(1)方便了历代各民族的经济文化生活。鉴于整个长城带不同地区、不同民族的社会经济结构和经济文化发展水平不尽相同,差异较大,生产和生活都要与其他地区相互调剂和补充,长城带的经济文化交流便成功地起到了这种作用。(2)有利于各民族的社会进步与发展,有利于经济文化的积累。(3)对缔造多民族统一国家、巩固边防极为有利。(4)培育了各民族的商人队伍。(5)开辟并形成联系国内、国际的四通八达的商贸道路交通网络。(6)形成一批在国内国际经济文化交流中起桥梁与纽带作用的城镇。(7)促进了各民族文化的融合。历史上,长城带各民族都曾创造过各具特色的民族文化。同时,在经济文化交流中,各民族文化又相互影响、相互渗透、相互吸收,既继承本民族文化,又大量吸收其他民族的优秀文化,促进本民族文化发展,进而形成区域性的各民族共同文化,并成为中国文化的重要组成部分,体现了各民族文化的融合性[7]。(图4-2,图4-3)

图4-2 河西走廊长城的烽火台

图4-3 河西走廊的汉长城(2009年12月摄)

2.长城的经济、文化、军事防御和统一多民族国家的形成和发展的关系

(1)农耕与游牧这两种经济类型和生活方式,决定了古代社会的军事格局:经济、文化先进的农耕人处守势,经济、文化落后而武力强盛的游牧人处于攻势。两大部类文明长期对垒。为了抵御游牧民族的骚扰和毁灭性攻击,农耕人作过种种努力。中原王朝相对强大时,便主动出击,远征大漠;相对衰弱时,便退守农耕区边界线。然而,游牧人来去无定,农耕区却固定难移,彼动我静,注定了农耕人在军事上的被动状态。所以,长城主要起防御游牧民族的作用,成为农耕文明的防卫线[8]。

(2)长城是中国国内统一与反统一斗争的反映,它具有产生于分裂,服务于割剧的一面,故不可随意给予过高评价。中国在古代历史上,曾经反复出现过分裂与统一的局面。统一有利于社会经济的发展,符合各族人民的愿望,顺应了历史发展的趋势,成为中国历史发展的主流。所以,是否有利于统一多民族国家的形成和发展,应该成为衡量长城的一个是非标准[9]。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。