文化经济与城市

阿什·阿明(1) 奈吉尔·隋夫特(2) 著 张莹 王欣(3) 译

一、导言:经济理论中的文化定位

在经济学界,只有顽固不化的形式主义分子还在以怀疑的眼光审视文化与经济是否相关。大部分在沉闷的科学界内外从事经济学研究的人都愿意承认,从生产和交换商品到积累财富和满足需求,经济生活不管怎样定义,它都与文化相关。实际上,人们日渐认为这种关联是近年来社会科学领域盛行的“文化转向”的结果。因此,人们普遍接受的是,符号、象征和欲望支撑着消费;诸如艺术、媒体、旅游、娱乐和休闲这样的文化产业日益激励着经济;国家的商业、科技和教育传统塑造了竞争潜力;市场不仅回应权威人士发布的公共声明,也迎合国内消费者偏好的变化;信任和互惠的习惯维持着经济事务,而各种各样的社交形式也对经济规则起到了润滑作用;经济知识的惯例不可避免地依赖于时尚以及商业学院、领袖和媒体的宣传。诸如此类,不胜枚举。

1.让文化处于它本来的位置

究竟这些对文化经济互相渗透的观察能使各经济理论学派的理论基础发生多大的转变,这还有待讨论。在主流经济学领域,人们仅仅把文化建立为一种经济投入的模型,或是只是评估文化产业的经济潜力,除此之外,其他的尝试几乎不会得到承认。即使当今基于复杂模型和模拟的贸易理论工具已经发展到可以从经济学的角度评估文化事宜,比如“幸福”,但是经济理论化的基本假设和规则是不允许受到文化的破坏的(Towse,2003;Bruniand Porta,2006)。异端经济学研究方法打破了主流经济学的形式主义、非历史主义及不完全社会化,在对上述提到的文化趋势的认识上,采取了完全不同的姿态。但矛盾的是,由于不能完全推翻典型假设和原则,其开放性戛然而止。旧的制度经济学强调把正式和非正式的制度作为经济生活的指示标;演化经济学把日积月累的常规和习惯看作是经济演变的基因;经济社会学则强调经济事务是嵌入由信任、亲密、惯例和权力结成的社会网络中的。这些异端经济学理论都不同程度地把文化层面加入到经济概念中,而并非仅仅反思文化强制性是否迫使人们对基础经济理论进行重新思考的问题上(Amariglio et al.,2001;Hodgson,2003;Nee and Swedberg,2005)。

尽管关于价值和规范、非线性和兴起、非理性和欲望、集体偏好和社会结构的基线假设已经普遍“软化”,可以在经济活动和组织的规则中看到这种“软化”,但是人们要么理所当然地将文化事宜纳入社会事务,要么认为文化同经济事务毫不相关。比如,在经济社会学领域,人们承认特定的阶级习惯或是国家商业文化使信任和社会关系发生了改变,但是人们并不会把它当作一种刺激,从而去思考所有经济组织形式(市场、阶层和网络),人们只是把它看作是一种受文化影响而发生的改变,因此,协调的规则以及对价格信号的控制或响应也可能被看作是持续不变的文化的产物,看作是对参与者的招募(Grabher and Powell,2004)。

同样地,从熊彼特(Schumpeterian)思想或是一般的演化经济学中可以看到,尽管从长期的经济体制及其瓦解的角度来看,这些理论承认文化惯例在安定经济体制方面的中心地位,新的文化规范和实践在引入不和谐声音和新兴事物方面的重要作用,但是在解释价值生产、交换、分配和消费的核心领域时,文化投入的作用就不那么重要了(Louca,1997;Forster and Metcalfe,2001)。比如技术和文化被视作为不相等的投入,或者技术本身就不会被解读为一种文化产物(Mokyr,2004)。在制度经济学领域,对文化研究的态度是尝试对经济活动构成和规章内的文化和非文化制度进行区分,但是它无法将所有的制度(从习惯、常规、规范和规则,到公司和组织)都看作是多少有些持久不变、轮廓鲜明的文化产物;也没无法考虑所有文化实践、协商、和解以及合法化的产物(Hodgson,1989;Searle,2005)。

让文化处于它本来的位置,或是让文化作为经济生活中的一项特殊投入,这种解决方式也是异端政治经济学的特点,从历史上来看,异端政治经济学主要建立在对经济的定义及其驱动力的基础上。一般而言,文化议题(主要停留在社会实践和意识形态领域)对基本经济定律或是深层权力结构的影响相对较小,人们认为这两者从本体论上来说,都是与其自身的动力分离的(Boyer,2005)。人们并没有将文化看作是经济生活形成过程中短暂或无关紧要的因素(例如,在马克思主义理论中,认为劳动文化、经济意识形态以及合法化与控制的复杂的体系机构都起到了决定性的作用),但是人们不允许文化扰乱或破坏有关经济机制基本规则的假设或是政治经济学规则的坚实地位。人们必须将经济和文化看作是相互独立的实体,这样才能识别二者之间的界线以及文化影响的限度(Ray and Sayer,1999;Sum and Jessop,2001;Hudson,2004)。

2.文化经济

正如我们最近所争论的(Amin and Thrift,2004),近几年来,另一种关于文化和经济相互关系的观点正在逐渐成熟起来,它引用了在社会科学领域广为传播的著作,在很大程度上具有现象学、实用主义和生命哲学的本质(Carrier and Miller,1998;Marcus,1998;du Gay and Pryke,2002;Law,2002a;Murdoch,2006)(4)。尽管这种观点与众不同,但却是经过一番斗争才得以命名的。部分原因是,这一学说形成了一个无形的跨学科的学派,没有特别的核心领域;还有部分原因是,它所使用的方法缺乏一种清晰可辨的经济模型,无法作为一套条理分明的规则和定律呈现给更主流的经济学理论进行详细审查。相反地,它倾向于经济轨迹及其相关事物,并且试图以隐喻、概念和理念的松散结合来实证地、实用主义地解释文化经济的排序逻辑(Latour,1987;Law,2002a)。该理论具有一种局部的、拼凑的、暂时的性质,不追求总体构想和全局视角,因此极易受到反对者们的抨击,而反对者们热衷使用具有系统秩序和连贯性的抽象概念来解读世界。

产生这种理论立场的一个原因是,他们对把经济看作是一种依照机器规则行事的分层且间隔的实体的理解方式感到不安。相反地,一条贯穿于这种无形学派理论中的共通的诠释思路是承认一种混乱的实体(文化经济),它是同实现生存和康乐的生产和分配相关的,它是构建在所有层面和规模上的一种混杂的投入(例如,它不是在不同层面上的单一层次的有区别的投入)。以文化经济方法进行的研究通常对基础结构和上层结构、本质和表象、规则和响应之类的本体论的区别感到心烦意乱。它更倾向于认可一种单一的现象学平面,该平面是通过组织和功能关系相互结合的要素表现和结构,从各种特征和影响的轮廓中映绘出来的。这样,经济的每一个部分都被认为是一种拓扑结构的排序,同时受到抽象规则、历史遗产、物质实践、符号和推论式的叙述、社会和文化习惯、物质排列以及情感和渴望的影响(Callon,1998;Thrift,2005a)。

从这些方面来看待经济,深刻地暗示了文化的角色。其中之一是,从经济的各个领域来看,从生产和消费到分配、监管和流通,经济都被视作为一种多目标的行为,从满足物质需求和盈利或是谋生,一直到追求符号的满足、愉悦和权力(Amin and Thrift,2004)。一系列令人感到混乱的投入都归结为追逐这些目标,从金钱、物质、知识和房子,到技术、脚本、激情和人,所有这些被都算作经济的一部分。反过来,这些投入通过各种排序、定位设备结合在一起并发挥作用,如法律、规则和规章制度、管理和组织惯例、科技标准和基础设施、社会信任和职场习惯。经济力量和监管同样也通过不同元素的结合起作用,这种结合的复杂程度极高,因此衡量文化这种自治因素的相对重要性是没有意义的。

举例来说,描述生产经济学的文化经济(仅考虑供给方面)在解释不同语境下的生产力的竞争和变化时,必须考虑到企业价值、职场文化、学习传统、变动成本和沉没成本的分布、治理规则,以及工艺布置(Gertler,2004)。同样地,在解释市场和市场行为时,文化经济方法应该采纳以下观点:基于价格以及其他评价形式的价值规律不仅同消费者品味、有组织的展示所形成的吸引力以及一些玩家的市场权力交织在一起,而且价值规律本身也被注入了传统意义上的文化工作,如社会人类学中价格形成的地点(例如,交易大厅、贸易展览会以及金融市场中的交易圈(参见MacKenzie,2004))。

文化经济方法趋向一种平面的(但同时也是极度多样化的、不均匀的)本体论,其中另一项重要的暗示是,它重新解释了传统宏观经济同微观经济之间的差别,它不再是按照等级次序划分的规模上的差异,这引发了争议(Lee,2002)。换言之,按照Latour的观点,这种差异被重新塑造成同各类参与者网络的构成、持续时间、范围和影响相关的内容,允许长短供应链之间、暂时和持久的联合之间,以及地方和全球力量之间存在差别。在一切经济活动中(从企业网络和经济技能的演化,到供给和消费系统),结构和实践、规则和偶然、意图性和习惯,都被纳入输出、报酬和影响的复杂表现中。因此,可以将“微观”和“宏观”之间的差别视作为参与者网络内维系和影响的力量的差别,同时它也是聚拢其他事物形成利益和表现集合的特殊网络的能力的差别。结果就是,有必要对微观经济和宏观经济中关于文化插入地点的传统假设进行重新思考。

在那些愿意接受文化分析的经济思考中,具有代表性的内容是,文化推动力形成了公司和市场的微观经济以及机构和媒介组织的宏观经济,这一观点得到了普遍接受,这都应该归功于这些领域中人种志的力量或是日常物质文化。人们并没有将文化视作为由一般结构、聚集效应和铁律组成的所谓的宏观经济的构成要素。人们最多承认(特别是在某些政治经济的观点中)文化也许是宏观经济象征性的合法化的元代码(例如,就像是资本主义中的消费主义的麻醉剂,或是市场自由的错误意识)。正如Callon(1998)以及其他学者(Matlelart,2002;Lofgren,2003;Smith,2005;Thrift,2005a)提出的,这是一种没有帮助的差别,因为即使是宏观经济中最强硬的方面也并非如此,这些学者揭示了招募和说服的复杂冲突,说明它们是如何使诸如参与者的理性实践、价格形成和经济核算等教科书原则得以生成并变得有价值的。同样地,Lapham(1998)在他的著作中提到了世界经济精英戏剧性的年会,会议在类似达沃斯(Davos)这样的地方举行,在这里散布的声明、态度和非正式的闲话通常会构成未来全球经济管理的法则。文化及其他内容同样也是“宏观经济”不可分割的一部分。

在这种抽象的讨论层面上,显然难以形象地描述文化经济方法的重要性或差异,也很难解释它是如何处理经济中存在的差别化的,正如Castree(2004)最近所解释的,这或许是文化和经济继续被归为互相独立的能指的原因。本文的目的是对此提供一种清晰的说明,继而举例说明,如何实现从文化经济的角度来思考城市经济。论文一开始概述了从接近新文化经济方法的文献中显现的驱动经济生活的驱动力,然后继续举例说明如何依照这些驱动力来重新解读城市经济。由于概述是引自Amin和Thrift(2004)的文章,因此它必然只是一种发展更完全的论据的纲要。该研究的概念性状态指的是,集合有助于把经济以某一种方式形象化的各种文化经济的隐喻,这样就能够揭示某些经济推动力和组织的语域类型,而更传统的经济分析形式在很大程度上是忽视这些内容的。当然,并不是要确认一种新的经济理论的抽象原则。

至于本文为何聚焦城市经济,这并不是因为城市比其他经济场所受到更多的文化影响。部分原因是,我们相信城市提供了一种有利地形,可以从中观察不同文化经济推动力之间的覆盖。城市是一个有趣的形象化的实验室。不过,更重要的是,我们希望审视文化经济语域是如何把城市建设成为特殊的经济参与者类型的(5)(从显而易见的文化推销员类型,到较少被认识到的激情模拟器的类型)。我们希望说明,经济作为一种鲜活的物质文化,它是如何形成当代城市经济的,反过来,特殊的城市语域又是如何融入文化经济运行的。由此,这类研究就能够对城市/经济的界面进行重新审视(6)。

二、文化经济语域

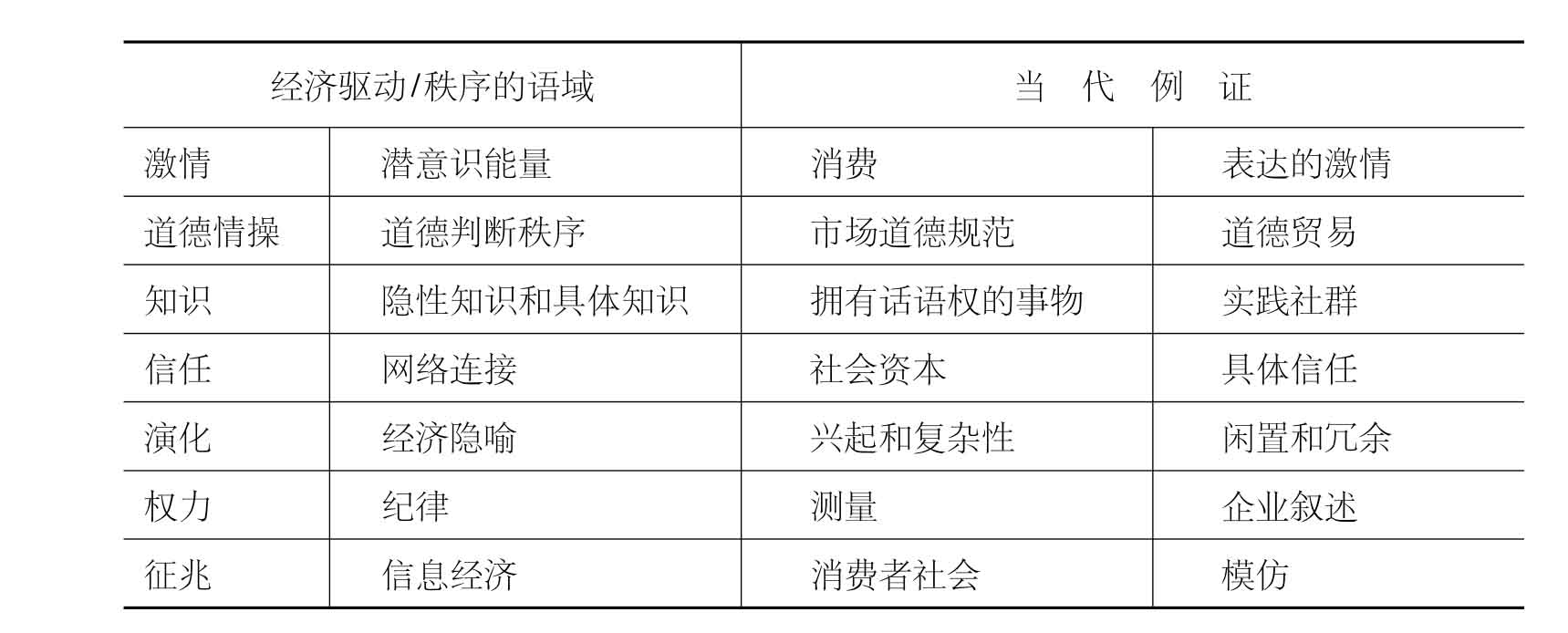

尽管文化经济方法可能是一种还在努力寻找精确词汇的方法,但是它各个有帮助的部分已经划分出了若干关于经济驱动、定位和秩序的语域,可以成为新的综合体的中心(7)。为了表明文化经济方法在广度、范围和分析能力方面比批评家们所承认的更强有力,有必要把这些由大量研究所支持的语域列为构建这种综合体的第一步(表1)。鉴于近年来经济领域内外出现的文化转向增多,因此如果把文化经济方法看作是被围攻的对象或是极少数人的兴趣,会显得格格不入。然而,对文化经济方法的相关内容持怀疑态度的批评家们很快就对其有限的适用性和历史渊源的缺乏提出了抨击,而支持者们往往苦于无法清楚地说明其专业的理论基础。

表1 文化经济语域

(引自Amin and Thrift,2004:xix)

第一个语域关注的是,在当代资本主义中,激情在调动和维持驱动方面的绝对中心地位,它包括激发企业家、投机商和投资者的欲力能量(Deleuze and Guattari,2004)以及极度激发人类需求、愉悦和身份的消费强迫(Bataille,1985)。这些能量复杂而多变,覆盖各个领域,从强制消费者上瘾的强迫性购买(通常不会成功——Bader,2000),以及对注重设计和形象的对象的忠诚(Molotch,2003;Lury,2004),到受到大量生产能量影响的消费者实践,而这些能量以扰乱或是转换品牌价值和意义的形式出现(Zukin,2004),或是以能够合作生产市场的极度狂热和爱慕的形式出现,比如球迷和影迷(Thrift,2005a)。然而,非常清楚的是,在程度和形式上不断变化的激情贯穿生产者—消费者之间的关系,资本主义成功地在这种关系中得到了微秒的平衡。事实上,具有讽刺意味的是,即使在全面否定文化的新古典主义经济学中,享乐主义个体依然被当作核心推动因素,位于概念体系的中心。

第二个语域,我们可以一路追溯到亚当·史密斯(Adam Smith)在《道德情操论》(The theory of moral sentiments)中所强调的同情心在使市场个人主义运作时的作用,追溯道德价值观在以下两方面中所起到的关键作用:其一是使经济生活朝着目标发展,否则就难以共同维持下去;其二是表征一种特殊的道德规范。关于这一语域的当代著作包括对市场道德规范本身的研究,对庞杂的机构如何维持市场道德规范的研究,以及对市场道德规范在预期建模方面所取得的成就的研究(Callon,1998)。还有强调道德判断秩序的著作(Boltanski and The venot,2000; Albertsen,2005),这些秩序顺化了一些经济行为的特殊形式(例如,享乐主义或个人主义对克制或集体责任、快餐对慢餐、交易对援助、项目导向型价值观对任务导向型价值观)。另外有一些研究揭示了,在经济价值和功绩的一般概念的构建中,道德判断力量对社会团体(例如移民、福利受助者、贫民、旅行者)的影响(Procassi,1978)。通过分析公司或其他经济实体在财富上的得失,以及随之而来的恶评、经济制裁和道德评论,道德价值观所形成的经济影响这个棘手的问题得以完满地诠释。

第三个语域同经济知识的社会人类学相关。各类异端经济学通过强调创新、学习和知识在经济进步和适应中的中心地位,使自身区别于主流经济学,因此这绝不是文化经济方法所独有的语域。然而,它还是有其特殊性的,它揭示了当代“知识资本主义”以及一般资本主义是如何产生动力的,通过创新和学习实践,学习身体、大脑和事物是如何排列在一起并发挥作用的(Latour,1987;Law,2002b),通过过去和现在的物质经验中植入的隐性知识(Polanyi,1967);通过各类联合实践的社群中社会化和身份形成的模式(Wenger,1999;Amin and Cohendet,2004);或者通过商业媒体中知识样式的流通(Thrift,2005a)。

在连接文化经济和社会经济学的著作中提到了第四个语域,它同信任的作用相关,包括在维持经济事物和调动基于亲密和互惠的创造力中所起的作用。近年来的经济思考和政策实践中对激发和协调这一语域的认知激增,如果要追根溯源的话,其中包括Granovetter(1985)关于在劳动力市场中探求薄弱连接的力度的早期著作,Sabel(1992)关于将信任作为以互惠为基础的亲密的产物的著作,以及更多最近的著作,关于由特有的人际动力和协会生活类型支持的不同阶级、群体和国家传统是如何产生社会资本的,而信任正是建立在这种社会资本之上并得以维系的(Bourdieu,1984;Fukuyama,1995;Putnam,2001)。最新的研究是,诸如Seabright(2004)这样的经济史学家们提出的现代经济中陌生人之间有亲密关系的显著的可能性,正像它所表现的那样,这种可能性取决于对某个由众多经济参与者提供的市场的高度盲目忠诚,这些参与者互不相识,它利用了许多与时俱进的支持机构,包括玩乐设施。

第五个语域出现在关于复杂经济系统非线性变化的论著中,强调了初始条件、选择环境、新兴的结合,以及路径依赖在经济轨迹形成中的至关重要的作用,目前,演化的文化方面被某些思想者赋予了更重要的地位。例如,核心隐喻的力量,包括“文化”和“经济”的特殊类别(Castree,2004),在长期经济变化的指导中正受到越来越多的关注(McCloskey,1998;Mirowski,2002),它在经济兴起过程中起到了倾向性行为和文化吸引者的作用(Urry,2002a),在影响创新潜能和经济多样性方面起到了闲置和冗余电势延时效应的作用(Grabher and Stark,1996)。

文化经济的第六个语域主要关注融入日常组织和控制机构的权力的特殊实践,这种权力不仅保护和提升了特定的经济利益(马克思主义分析已做出了非常有效的说明),而且在经济领域中起到了鉴别、授权和强制的作用(Allen,2003)。具有福柯主义(Foucauldian)特性的研究越来越关注经济生活中日常治理术(government ality)的来源,它们具有一种弥漫而微妙的招募形式,具有强制的经济效应。它包括大量标准、规则和核算测量工作,每天产生训练有素的对象,承认经济分类和计算,但结果完全不能自动保证(Power,1999;Rose,1999)。它也包括新的解读方法,它把商业文化作为经济叙述的一个精细而昂贵的领域,通过商业期刊和课程、广告脚本以及企业成功和影响的事迹得以传播,为的是显示边界或是标注地盘(Pine and Gilmore,1999)。

最后一个语域同征兆的或象征的经济解读的影响力和范围有关。在对经济发展的一般模型进行了追根溯源的思考之后(例如,将马克思对英国经验的预测作为密集积累的全球标准,或者穿越时空,穿行于在借贷方面有着严格伊斯兰教规的穆斯林世界),文化经济方法把相当多的注意力集中于理想的经济类型在树立世界标准方面所起的作用上。这里我们可以回忆一下Bell(1976)在20世纪70年代关于服务经济和服务阶级如何占有统治地位的研究,Castells(2000)对世界沦为各种信息技术文化占有的奴隶的描述,以及Bandrilard(1994)对传媒数字时代中迷恋幻象的警告。文化经济对这些征兆性的读物的解释,不仅揭示了它们的基准作用,从而得以测量同时的和历时的变化,而且还说明了它们是如何引导经济适应性的,从而可以把变异降至最低。它们为全世界的经济行为和政策提供了示范。

毫无疑问,这份列表中还可以加入其他语域,但是要点已经十分清楚了。现在我们可以着手把大量的研究工作集中到一起,这些研究把经济作为一种文化成就,把文化作为一种经济推动力,进行了重新思考,它们是基于对激情、道德情操、软知识、信任生态、演化动力、常态征兆,以及脚本力量的潜力的观察。这些语域覆盖了广阔的活动领域,在经济生活的不同线路和规模上进行运作。它们在解释经济的价值以及是什么驱动了经济的问题上具有举足轻重的作用。

三、城市经济的重新设想

这些语域怎样才能帮助我们重新思考不同经济圈的动力(如生产,消费,或是管制)或是经济目的和结果的特殊方面(如不平等,竞争,或是创新)?下面将着手解决这个问题,通过描述一个特殊的环境(城市经济)来生动地描绘文化经济的不同语域在各个领域和活动中的综合影响。其目标是举例说明要走多远才有可能从文化经济的角度对经济进行重新思考(8)。为了实现这一目标,选择一个特殊的地点是有好处的,从中可以观察到多样性及其并置内容,其中可能包括公司、组织、网络、部门、国家、城市、地区等。

当然,决定聚焦城市并不是完全没有依据的。城市是一种特殊的地点。尽管以上非空间的地点可能被(有争议地)描述成有目的的经济实体,它们充当组织的独特单元,并同它们自身的行为逻辑发生交互作用,但是城市经济更被认为是一种能量、流通和实践场,它们是如此多元,如此骚动,由如此多的混合物、基本原理和空间范围的各类网络组成,以至于无法假设单一的逻辑或统一(Amin and Thrift,2002)。城市(以及就此而言的其他空间形式)并非有目的或是有限制的经济实体,而是地点,在这里可以看到以及并置比较“一般经济”的所有种类,并且带有由“安置”特性所产生的至关重要的影响。城市不仅仅是世界的缩影,可以通过这扇窗来解读经济,而且它也是一所动力机构,通过聚集,其强大的能量能够驱动和塑造经济。这些包括以下几个方面:由城市通信基础设施推动的传播;由城市密度带来的经济机遇和障碍;城市机构对管制、计划和进程所造成的影响;特殊劳动力市场、住房、教育和福利环境的变形;由城市消费和需求所产生的机会;凭借自身的能力,将已建立的环境特性作为一种经济圈,作为一种其他经济活动中的投入;由人类聚集触发的包括修复、维护、再循环、信息交换等在内的大量供给。在这点上,可以认为城市充当了某种经济实体的角色;是一种拥有合成能力的合成空间,而不是一种凭借自身的能力充当一种经济圈的空间。

从一种文化经济的视角对城市经济进行重新思考,在这一洞悉过程中,城市的这种双重地位(作为缩影的城市和作为“动力场”的城市)被突显出来了。不仅如此,下面的部分还论证了文化经济视角最宝贵的深刻见解,它解释了对征兆声明语域的理解是如何有助于解释城市这个好像单一的、有目的经济实体是怎样起作用的。例如,许多研究当代资本主义地理的专家将城市看作是新经济秩序的象征,这是一种在特殊的文化经济工具主义解释说明基础上提出的主张(Sassen,2001; Taylor,2004)。通常认为,特定的城市文化资产,如文化产业、炫耀性消费和创意推动力,正在把城市转变为一种新型的先锋经济行为者。大量的批评认为,这种解读正开始引起广泛关注,而我们也认同这种观点,但是接下来我们会从极为不同的文化经济立场出发,提出正是这种解读的出现和传播正在吸引人们将城市作为想象的经济实体进行测量。

1.征兆

近年来,大量关于“城市复兴”的著作显示,人们对调动城市文化资源进行经济复苏,以及从文化、消费和景观中赚钱表现出浓厚的兴趣,所有这些现在都被假设为知识密集型后工业经济的典型特征。在持续的城市限制工业化以及经济基本理论丧失的背景下,城市决策制定者们不能确定如何迎合不断增长的城市人口的需求,历经了数十年之后,他们热切地抓住了售卖文化的发展潜力。城市,更精确地说是某些类型的城市,正在被想象成新资本主义时代的象征。

第一类城市征兆是基于特定的全球城市在维持当代全球资本主义跨国商业网络中所起到的作用。理由是,主要的世界城市中心提供了文化资源,而各种形式的国际商业社群需要这些资源,这些形式包括接触网络,特殊的商业和劳动力市场技能和态度,教育、文化和休闲设施,为频繁往来提供的会面场所,以及访问各种有影响力的机构,包括媒体和法律机构或是政治团体(Castells,1991;Sassen,2001; Beaverstock,2004)。这种城市性被视作为快速资本主义的标准,对一些观察者而言,它正在伦敦、纽约、新加坡和东京等全球城市之间的交换网络周围逐渐组织建立起来(Taylor,2004)。当然,对其他城市的政策建议者和实践者而言,要么遵循,要么反对这种强制令。

在第二类征兆中,大部分文化资产作为新的知识密集型资本主义的关键资源再次出现。它们为科学、技术和专业团体提供所需的服务;为吸引艺术和创意团体提供文化氛围;提供了表现知识密集型工作特征的信任、互惠和联结;为触发新机遇提供多样化的城市生态;为构成知识经济的产业和组织提供所需的基础设施。临界质量、自反性和社会性是概括知识经济中城市资产的关键词,它们能够开启一个资本主义新纪元,也能够使城市经济重获新生。尽管主要研究者们所引用的部门、地点和企业背景有细微差别(例如,Leadbeater,2002;Grabher,2004;Storperand Venables,2004;Bathelt etal.,2004),但是征兆解释不久就会取代这些细微的差别。关注知识驱动城市复兴的政策开始变得普及和标准化,并且聚集了一些陌生的伙伴。伴随着在高雅和通俗文化、公共纪念碑、多元文化空间以及以人为中心的城市规划中的投入,我们看到城市政策制定者通过对同性恋区和多元文化广场投入大量的资金,扭转了传统上对非主流群体和生活方式的厌恶,之后不久就出现了像Richard Florida(2002)等人的研究,研究表明宽容的城市显示了高水平的商业创意和创新。

在第三类征兆解读中,城市文化经济使得城市被字面地解读为供享乐和消费的文化商品(Zukin,1995;Urry,2002b;Miles and Miles,2004)。在过去20年间,这种解读主导着世界大部分城市重建的方向,通过对零售和休闲中心、文化遗迹、博物馆、节庆、步行街、餐饮区、露天市场、精心安排的营销活动等内容进行投资,其结果是改造了城市的面貌(9),并且通过谨慎地实施规划,从视野中消除不雅和贫穷而获得了巩固。通过这样的尝试,后工业资本主义和城市审美形式之间的紧密联结正在成形,这种联结被认为是一般经济和特殊城市生存不可或缺的内容(令人回想起Louis Wirth关于城市化作为一种生活方式的经典论断)。因此,面对这个新的当务之急,甚至连旧货市场、慈善商店、城市涂鸦以及邻居家破败贫穷的生活都被重新施行了魔法,成为了人们渴望的场所以及城市经济的必需品(Gregson and Crewe,2002;Eade and Mele,2002;Binnie etal.,2005)。

关于这些新城市征兆的批评文章并不少见,它们不承认这些征兆,认为它们是短暂的或是不真实的;认为它们只是错觉,因为它们只适用于一小部分的城市环境或是因为它们预示了一种并不存在的地方主义;认为它们是幻觉,其中隐藏了更好的经济选择或是繁华背后的污秽;认为它们是文化讽刺画;认为它们对文化和经济之间的关联抱有无望的乐观和天真;认为它们否认了差异、多样性和他性。批评文章以某种方式表达了否认、嘲笑或是非难的态度(最近的评论,参见Gibson and Kong,2005)。这些文章所提出的细节性批评获得了广泛的认同,但是批评低估了各种征兆解读所拥有的招募能力。如果我们把文化经济方法概括为各种编写经济脚本的方式,并且必须得以执行,那么新的期望和实验将闪烁新的光芒,这意味着(城市)经济作为一种特殊的力量场类型、一种基于文化驱动经济学的类型,将重新树立起自己的标志(Gotham,2005)。城市将按脚本演出,扮演一种特殊经济实体类型的角色,面对特殊的经济必然性,受到一系列相关投资偏好的支持,在建成形态、行为变化以及制度实践方面发生转换,并且由这种重新树立产生了非常真实而恰当的结果。

正如批评中所提到的一点,这些征兆忽略或隐藏了日常的城市,包括非法或非正规的经济中的生存噩梦,为了维持生计,大多数人所要面对的每日的苦差,以及没有价值的乏味工作配合长时间的乏味的通勤,而聚光灯仅仅注意文化创意、消费和景观。但是新征兆的力量恰恰在于对城市经济其余部分的衡量和价值的定义,将后者置于一种次要的或是潜意识的状态中。结果是削弱了注意力和功绩,最终导致人们变态地认为它是没有价值的无趣的内容,就像以上所提到的活动,以及诸如制造业和特殊服务业等全部部门。这样,随着征兆评估的下降,“另一个”城市变成了“旧”城市,成了过去的年代的象征,代表了另外一种经济类型;不再处于前沿位置,对维持繁荣和发展无能为力。尽管它继续与城市生活的大部分内容相关,但是在变成“旧”城市之后,离被扼杀就只差一小步了。

认为征兆调动新生活的观点还提出,通过城市消费/景观/知识的文化经济学背后高调和夸张的言辞(如,城市同性恋和竞争之间不可能获得一致,或是大多数城市通过知识经济或跨国商业网络实现城市复苏的可能性是有限的)来揭露真相并没有什么帮助。这并不是什么错误的认知,因为不管新征兆有什么弱点或缺点,城市正在以一种无法逆转、依赖路径的方式陷入表现景观/知识经济学的困境,这归功于对这样一种经济学的领会,它关于行为人的期待和行为、信用等级、基于舒适品质的国际评级、沉没投资以及政策优先。因此,就目前通过出售城市文化以展现经济的势头来说,文化经济方法所提供的核心观察是解释即使是最不合理、缺陷最多的新经济是如何来说服、坚持和指导未来的行动的。正如Alan Blum(2003)所评论的,“一种对景观魅力的分析,不仅可以从简单的企业控制策略的详述中形成,而且可以通过阐明企业必须适应的城市的公共文化得以形成”(p.69);从这个意义上来说,“城市成为了一面镜子,一个群体透过这面镜子得以正视其现代性”(p.76)。

资本主义的征兆解读将城市创造视为可见的新生事物,然后将其发展为一种对所有城市的期望。马克思和恩格斯把头脑中的曼彻斯特作为工业资本主义的模型,Detroit把建立在大众生产和大众消费基础上的泰勒主义(Taylorist)和福特主义(Fordist)的理念模型化,而如今从伦敦、纽约、新加坡、海湾地区或是东京观察中生成的当代后工业或知识资本主义的规范文本,正在迅速成为所有城市的衡量标准。这一标准通过来自特例城市的城市管理标准的微粒进行传输,如公共卫生方案、住房计划、饮酒法、工业园区、劳动时间法规、伴随着大工业资本主义发生的运输改革,或是节制快速传播、社交和景观所需的空间、智能建筑、封闭式社区,以及伴随着知识经济的创新和学习资源。

2.日常秩序

前面研究了一种方式,城市通过它得以展现特殊的经济身份,它们似乎是单一的有目的的经济实体。然而,早先提到过,城市并不是条理清楚的经济单元,而是聚集、并置和流动的地点,具有混杂的可能性。这里转而思考这种可能性,但是,需要再次使用文化经济的视角来达到特定的效果。除了显示征兆的作用之外,文化经济方法还会挑选出一些著作,关于激情和道德判断,经济演化的非线性和文化编码动力,一种引导经济机遇和秩序优先以及特权的嵌入机制,以及一个创造市场和经济知识的交互协调的社会学。下面会选出四个经济推动力和定位的语域,这不仅是为了阐明它们揭示了什么算作城市“经济”,而且也为了说明在一般经济的发展和规范过程中,日常城市构造中的重复是如何暗示它们的。尽管对大多数研究城市的地理学家来说,将城市经济重新解释为文化表现不足为奇,但是希望文化经济方法提供了一种新的观察方式,承认语域是一种城市节奏的类型,在日常经济的脚本编写过程中扮演了十分重要的角色。所选的四个语域分别是权力、道德判断、激情和市场隐喻。

首先,让我们来看日常城市监管机制中的经济权力的例子。经济理论化,特别是对城市经济的思考,仍然需要弄清沉默的城市组织体系机构的意义,它们监管着经济生活,超越了城市管理体制中隐含的角色(例如,建筑师、规划者、媒介中介人、国家参与者等中坚角色)这种一般的猜想。这个体系机构是由很多普通的城市“机器秩序”的对象构成的(Amin and Thrift,2002),包括路标、邮编、管道和架空电缆、卫星、办公室设计和家具、时钟、通勤模式、计算机和电话。在城市中,这些对象是密切合作的,并且通过各种中介方式发挥作用,比如投递或通勤的规律、交通流系统、综合运输和物流系统、互联网协议、市民仪式和公共行为、家规,以及职场或邻里文化。

这种关系紧密的对象阶层,在很大程度上提供了极为重要的修复和维护,保持了城市的运作,并使城市能够在分裂和破坏之后恢复元气,可以将这种阶层形容为一种“科技无意识”,在城市生活监管中提供了“相互作用的智能”(Thrift,2005b)。还可以将这种城市体系看作是一种超越人类一切限制的充满意向性的物质文化,没有了它,(城市)经济就会停止运作。它使万物运转,推动了循环流通(正如Sheller和Urry[2000]所提出的,事实上它使运输条件正常化),指导经济行为,引导分配和报酬,设置基本规则,提供一张方位地图并标明有价值的空间、活动和人(例如将投资区域和萧条区域进行划界)。它不只是一个被动结构,它也不缺乏权力。

但是我们可以进一步解释。经济权力也是嵌入各种城市社会仪式中的。可以将城市社会性解读为一种经济秩序的语域,是经济规制和经济奖赏的基础要素,由一系列的社会仪式和习俗支撑。文化、象征和社会资本的分化都被深深地刻入了城市无意识中,不仅刻入了不同阶级和社会团体的文化实践或是不同城市地点的象征价值之中,而且也刻入了包括如何站立、行走、交谈、穿衣、调情或是争论的身体仪式之中(Parker,2004:143)。这些城市社会性的仪式是都市生活的软组织(Rae,2003),它们对经济秩序而言具有重要意义,对有价值的东西和行动场所扮演了默认指示器的角色,在工作,经济循环、消费和娱乐,以及城市规划中扮演了行为守则的角色。

有越来越多的文化经济论文探究这些联系。例如,Grabher(2002)研究了伦敦Soho中工作和玩乐的惯例在推动全球广告产业中的重要性;Beaverstock(2002)研究了侨民的生活方式文化同新加坡金融服务力量的连接线索;Beunza和Stark(2004)研究了纽约交易大厅的社会性是如何自9.11后加速恢复的;MacKenzie(2004)研究了由各种城市交换惯例支撑的亲密和模仿是如何解释金融市场中的行为的;Schl9r(1998)研究了19世纪柏林和巴黎的街道照明系统,犯罪和骚乱管制、夜生活习惯以及新经济开端之间的关系;Nevarez(2002)研究了尽管加利福尼亚有“新经济”的成功故事,但是还是出现了间接和不炫耀的城市慈善形式;事实上,甚至连Jane Jacobs(1992)的经典观察也是关于日常街道规律在管制犯罪和不安全方面所起到的作用的。

第二,同这种城市化的软组织相关的是一种纷杂的道德判断生态,在城市经济思考中很少讨论到这个内容,但是它对城市内外的日常经济生活定位而言至关重要。最极端的结果是,9.11之后,各类题材中充斥着避免恐怖袭击的个体城市的安全,这是基于对周围环境的恐惧、公众观点、监视强度和危机响应系统、有效的追踪监控、抓获和处理嫌疑人等的判断。正如Steve Graham(2005)所言,这些评估一方面利用了一种传闻、经由挑选的媒体覆盖以及官方数据的“科学”,另一方面,利用了道德一直以来对特定社会团体和行为类型的价值判断,最明显的是怀疑有大胡子的亚洲相貌的人,害怕寻求避难的人或是一起闲荡的男性群体,对有穆斯林读音名字的人进行更加详细的审查,反对少数种族关于公共生活的主张。这些道德判断带来了大量经济影响,包括公众对少数种族群体经商的怀疑、劳动力市场实践的种族化、对经济移民的技能和潜力的拒绝、在军事和安全经济中进行投资、对特殊邻里关系的指责、资本流入高度安全的区域或是撤离特殊的城市。

经济,越过变化多端的空间,通过城市道德判断得以成形,即使未成形,大部分也经历了渗漏和日常设想的过程,围绕着表面看来无害的排名得以构成。基于安全、犯罪、生活质量、宜人的环境、工作机会等的城市排名或是城市划区总是价值的衡量标准,包括实现经济美好生活的道德价值。这些排名(是一项自负盈亏的产业)正在日益成为以快速和密集的国际资本、信息、专业和创意人员的流动为特征的全球化经济中位置选择的驱动力。它们可以成就或是摧毁一座城市,城市管理者们正越来越有组织地应对它们的评估专制(Nevarez,2002)。值得注意的是,源于这些评估的描述性概括属于道德判断和道德地理(慢城市/快城市,安全城市/犯罪城市,乏味的城市/充满意外的城市,干净的城市/污染的城市,创意型城市/劳动型城市,好城市/坏城市,罪恶的城市/高尚的城市),它们逐渐聚集了独立的动力来定位城市及其各部分的经济前景(Baeten,2002;Hubbard and Sanders,2003;Bell and Binnie,2004)。最后,这些日常的城市排名渗透并哺育了一个更广阔的日常排名和等级生态,经济的各种显现(从指导市场中的选择,到评估投资者的信心或者是评估福利价值)开始值得期待和依赖。

如有需要,可以将城市化的历史解读为一种为经济评估基础做准备的历史,同表面的道德判断一起,通过各种媒介解释循环流通,包括那些城市指南、规划文件、流行的神话、报纸等类似的内容。还可以引用很多例子。这些例子包括各类场所或是非宗教的地点和工厂附近的酒吧或是贫穷的街坊,将消费者选择同道德偏好连在一起的树立的公告牌,在某些特定空间和时间的不守规矩(比如酗酒),太容易将城市中某些社会团体和地带同堕落画上等号,因此金钱被导向与其相对的方向,城市旅行者的行程追随不同的感观经验,因此可以为了盈利而调动道德多样性(例如在宗教地点、亵渎神灵的地方、土匪的老巢)。在所有这些例子中,在定义经济价值和潜力的过程中包含了道德判断。对城市社会隔离进行道德评论的历史就是个恰当的例子,多年以来对其进行各种修订的传统就是最好的证明,修订措施包括慈善、惩罚、纪律、社区建设、社会资本等,它们被用来测试和测量贫民和处于社会边缘的人中的经济结果(Blomley,2004;Amin,2005)。这种道德判断的实践证实了城市实验,使得一种具有一般适用性和无可辩驳性的日常福利经济学出现了(Joyce,2003)。

第三个例子涉及城市激情的文化经济,通过它和城市消费的关系来进行阐述。尽管有大量文献论述了消费是如何支撑城市经济的,但是这种关系是如何通过城市的激情运作法得以维系的,对此了解的人就不那么多了,特别是在城市经济的研究中。目前,食品、饮料、景观、社交、休闲、娱乐、购物、旅游、梦想、逃避和游戏的文化经济支配着城市经济生活,这种文化经济取决于欲望、爱情、贪婪、需求和妒忌的复杂仪式,由一个同样复杂的基础设施维持,该设施支撑着这些情绪,或是把这些情绪制作为消费模型(例如广告、杂志、电视节目、展览、企业赞助,公共空间审美)。就像在建成的环境(从告示牌到建筑物)审美中看到的,这些中介物是城市集中效应(从羊群行为和阶级嫉妒到集中的选择和展示)和垂直规划灵活性(从策划零售综合体中的流通到为了特别的乐趣而进行内城住所分配——Bell and Jayne,2004)的精髓所在。它们同激情的文化经济一起,可以从根本上改变城市经济的前景。例如,就像Hobbs等人(2000)所观察到的,随着城市夜生活经济的不断增长,从对饮酒的激情、狂欢和享乐主义的管理中可以看到,在英国的城市中心24小时招待客人的经济中,出现了一种夜总会及相关活动的产业,带来了数万亿英镑收入,创造出了城市中心的新用途,带来了全新的夜生活城市的纪律和管制制度,转换了城市设计及其运输和通信网络,改变了公共空间、参与和公民身份的意义(关于所有这一切是如何同新的城市企业权力发生联系的,参见Chatterton and Hollands,2003)。

这些中介物帮助在激情和消费之间建立了一种日益一致的联结,积极参与形成了一种城市情感经济,在这种经济中,例如,爱好购物会慢慢转变成因为爱而购物,由消费需求刺激的经济会变成由表达情感身份的需要刺激的经济(Baker,2000;Gregson etal.,2002)。其结果在情感满足和消费者中介方面形成了变化多端的场域,在城市情感经济中受到中介物的密切追踪。比如,能够从浩瀚的消费者数据库中进行筛选的高新软件或许很快就能够为零售方式提出建议,使Adrienne Baker(2000)指出的由购物造成的彻底消极和创伤再返魅(re-enchant),这可能是通过对某些人的行为和感情心理进行基准比较,这些人的消费实践伴随着不可忽视的消费者力量,涉及产品的内容、道德规范和设计的形成(Zukin,2004),或者这些人热衷于某些特定品牌或是消费方式(Thrift,2005a)。另一方面,必须说明城市中其他形形色色的日常消费形式,从购买食品和喝杯咖啡,到淘货和汽车修理都属于这个范围。这些内容也依赖城市情感中介物,这些中介物作为一种感观刺激,在特定的时间和空间激发了对某些类型的食品的需求,激发了想要在城市开放空间中放松的渴望。

不得不提的是文化经济视角的第四个也是最后一个观点,因为它使城市正处于构成市场的隐喻核心。经济社会学日渐转向理解某些虚构的经济理论是如何规范经济行为的。例如,Callon(1998)指出,必须将有关价格信号或是市场出清的“市场定律”看作是一种招募,使参与者以某种方式去思考和行动。这是市场研究方面的一个重大发展,因为它并没有关注在假设理想或均衡的市场条件下的令人难以信服的抽象模型,而是通过所有现身说法的技术方式研究了市场是如何将抽象规律付诸行动的。市场行为被理解为既是遵守规则的,又是灵活变通的,经济行为人实行规则(例如对市场“信号”的响应,诸如高价卖出,供给过剩时囤积,供给短缺时提价),并且对习惯、风俗或是环境做出反应(例如,由于财政需要而低价卖出,为了赢得声誉和市场占有,在供给短缺时降价,或者为了出货,在供给过剩时卖出)。以这种方式进行审视,就可以领会所谓的市场不完善和失灵,它们是合理的市场构成行为,是在同一本体论平面上的遵守规则的行为。

在这种市场构成的定义中,城市扮演了何种角色呢?从某种程度上来说,城市是块试验田,通过城市多样的消费文化,为新产品和新模型的评估提供了机会。正确地解读潜在的城市,往往造就了一个新市场的成败。所聚集的信号(对内容、款式、价格、满意度和情感满足等的详细说明)被反馈给供应商和广告商,并且由于它们有对市场模型进行反驳的能力,它们同时也对供需市场的基本规则进行了重新调整。这样,城市市场中的潜在性的和多样性顺从了市场规则,不会损害势在必行的变革或是市场再生产中的连续性。

在某种程度上,这种手法是基础市场和营销公式得以应付新兴事物和多样性的产物。在某种程度上,这是城市在市场构成中的核心产物,是城市在基本规则形成内部的产物。在日常生活中,城市作为各种各样互相连接的需求和循环的主要聚集之处,它就是市场本身。产品市场接下来会进行大规模的测量,这种测量是由城市模式所定义的,由各种微积分运算得出的需求曲线所总结而来的(例如,不同城市设置中的消费者的生活方式,预测经由城市的供给成本,全面的家庭支出和收入样本,城市经济中后勤和分配的成本,或是生活在城市中对消费者期待和选择的一般影响)。但是我们可以进一步说明,城市通过各种重要的城市协调,积极地参与市场构成。这些包括住房供给市场中房产经纪人和初级律师效仿他人的实践(Smith et al.,2006),由种族关系和信仰所规定的城市贸易道德规范(例如,关于伊斯兰贸易实践,参见Stoller,2002和Maurer,2005),城市中充斥着的交易大厅、商业区,商业服务公司,评级机构以及监管机构中大量的市场套利,散布主要经济决策传闻的策略场所。例如,Kaplan(2003)对美国企业研究所(American Enterprise Institute)的Alan Greenspan在1996年12月5日发表的意见进行了全球反响追踪。

四、结 论

本文的主要目的是归纳和说明文化经济方法的潜力,这种方法建立了一种理论,把经济作为一种围绕激情的生活世界、道德情操、实践知识、学科和测量模型,以及征兆叙述组织起来的混杂体。这种同异端经济学和政治经济有很多共同之处,它们对史实性、投入的多样性、社会基础、权力,以及制度关系和约束方面有着共同的兴趣。当然,这种方法强调中介的特殊形式、文化和经济的不可分割性,以及内在固有而非结构,这些是它与众不同的地方。论文试图说明,这种方法向主流和异端经济学思想揭示了一种非常不同的经济类型,同时在新经济方向的文化理论中推行了更熟悉的理念。

城市阐释不仅是出于为文化经济方法提供基础的需要,更是为了揭示一种非常不同的城市经济,这种经济通过新征兆的具体化,通过束缚经济生活的科技和社会的无意识,通过由城市生活产生的判断和情感能量,通过将构成市场的实质事物实例化,来表现“市场”。(10)潜在的结果是,形成了一个全新的城市经济学的研究领域:它试图承认的内容不只是文化和文化产业的权力;它为城市的当代文化研究添加了大量全新的可能性和连接;它离基于对需求、市场行为、要素供给和生产力计算的主流城市评估有很大的距离;它不同于流行的异端经济学方法,那些方法主要关注全球流动和网络经济中的城市、知识经济中的城市资产、或是城市如何支持或者颠覆不同的资本积累和社会不公的制度的。

从已经建立的城市经济分析方法来看,文化经济方法的意义还不明确,但是一些基本内容已经就位了。第一,该方法使得人们对城市中很多平凡的关系对象进行了分析,它们构成并管制了不同类型的经济网络(例如,通勤习惯、交通流量系统、消费标准、工作时间惯例),为的是弄清城市的经济动力和递归性的意义;第二,该方法把注意力引向了一个在城市经济和解释城市经济活力方面全新的社会生活领域,包括对美好生活的假想力量、道德立场和道德语域、制度和非制度的感情实践、日常社会再生产的文化,以及测量和评估惯例的理解;第三,该方法要求理解大量构成市场的城市参与者,范围包括街道、商业区和市集中的视听表演提供者、中介人和消费者、特殊的地点(如电脑屏幕,商业协会或交易大厅人种志)构成特殊市场的方法(KnorrCetina and Bruegger,2002;Beunza and Stark,2004;MacKenzie,2004;Zaloom,2005),以及各种社交地点(比如公司接待场所,机场休息室和餐厅区域)建立习俗和期望值的方法;第四,该方法要求自发地追踪一长串的联接,这些联接构成并维持了城市内的供给和消费回路,通过这种方式可以追踪这些联接的全球地理以及所在地的语域影响(例如,普通的供给管理协议或是通讯的科技标准)。

参考文献

Allen,J.2003:Lost geographies of power.Oxford:Blackwell.

Albertsen,N.2005:From Calvin to Spinoza:the new spirit of capitalism.Distinktion 11,67-81.

Amariglio,J.,Cullenberg,S.and Ruccio,D.,editors 2001:Post modernism,economics and knowledge.London:Routledge.

Amin,A.2005:Community on trial.Economy and Society,31,4:612-33.

Amin,A.and Cohendet,P.2004:Architectures of knowledge:firms,capabilities and communities.Oxford:Oxford University Press.

Amin,A.and Thrift,N.2002:Cities:re-imagining the urban.Cambridge:Polity.

—2004:Introduction.In Amin,A.and Thrift,N.,editors,Cultural economy:a reader,Oxford: Blackwell.

Baeten,G.2002:Hypochondriac geographies of the city and the new urban dystopia.City 6,103-15.

Baker,A.,editor 2000:Serious shopping:psychotherapy and consumerism.London:Free Association Books.

Bataille,G.1985:Visions of excess:selected writings 1927-39.Manchester:Manchester University Press.

Bathelt,H.,Malmberg,A.and Maskell,P.2004:Clusters and knowledge:local buzz,global pipelines and the process of knowledge creation.Progress in Human Geography 28,31-56.

Baudrillard,J.1994:Simulacra and simulation.Michigan:University of Michigan Press.

Beaverstock,J.V.2004:Managing across borders:transnational knowledge management and expatriation in legal firms.Journal of Economic Geography 4,157-79.

—2002:Transnational elites in global cities:British expatriates in Singapore's financial district.Geoforum 33,525-38.

Bell,D.1976:The coming of post-industrial society.New York:Basic Books.

Bell,D.and Binnie,J.2004:Authenticating queer space:citizenship,urbanism and governance.U rban Studies41,1807-20.

Bell,D.and Jayne,M.,editors 2004:City of quarters:urban villages in the contemporary city.Aldershot:Ashgate.

Beunza,A.and Stark,D.2004:Tools of the trade:the socio-technology of arbitrage in a WallStreet trading room.Industrial and Corporate Change 13(2),369-400.

Binnie,J.,Young,C.,Millington,S.and Holloway,J.2005:Cosmopolitan urbanism.London: Routledge.

Blomley,N.2004:Unsettling the city:urban land and the politics of property.New York:Routledge.

Blum,A.2003:The imaginative structure of the city.Montreal:McGill-Queen's University Press.

Boltanski,L.and Théve not,L.2000:The reality of moral expectations.A sociology of situated judgement.Philosophical Explorations3,208-31.

Bourdieu,P.1984:Distinction:a social critique of the judgement of taste.London:Routledge and Kegan Paul.

Boyer,R.2005:How and why capitalisms differ.Economy and Society 49,509-57.

Bruni,L.and Porta,P.2006:Handbook of the economics of happiness.Cheltenham:Edward Elgar.

Callon,M.1998:The laws of the markets.Oxford:Blackwell.

Carrier,J.and Miller,D.,editors 1998:Virtualism.A new political economy.Oxford:Berg.

Castells,M.1991:The informational city.Oxford:Blackwell.

—2000:The rise of network society(second edition).Oxford:Blackwell.

Castree,N.2004:Economy and culture are dead!Long live economy and culture!Progress in Human Geography 28,204-26.

Chan,W.F.2006:Re-scripting the character of Birmingham's ethnic minority population:assets and others in the stories of amulti cultural city.Area 38,79-88.

Chatterton,P.and Hollands,R.2003:Urban night scapes,youth cultures,pleasure spaces and corporate power.London:Routledge.

Deleuze,G.and Guattari,F.2004:Anti-Oedipus.London:Continuum.

du Gay,P.and Pryke,M.2002:Cultural economy:an introduction.In du Gay,P.and Pryke,M.,editors,Cultural economy.Cultural analysis and commercial life,London:Sage.

Eade,J.and Mele,C.,editors 2002:Understanding the city.Oxford:Blackwell.

Florida,R.2002:The rise of the creative class and how it's transforming work,leisure,community and everyday life.New York:Basic Books.

Forster,J.and Metcalfe,J.S.,editors 2001:Frontiers of evolutionary economics:competition,selforganization and innovation policy.Cheltenham:Edward Elgar.

Fukuyama,F.1995:Trust:the social virtues and the creation of prosperity.London:Hamish Hamilton.

Gertler,M.2004:Manufacturing culture:the institutional geography of industrial practice.Oxford: Oxford University Press.

Gibson,C.and Kong,L.2005:Cultural economy:a critical review.Progress in Human Geography 29,541-61.

Gotham,K.F.2005:Theorizing urban spectacles:festivals,tourism and the transformation of urban space.City 9,225-46.

Grabher,G.2002:The project ecology of advertising:tasks,talents and teams.Regional Studies36,245-63.

—2004:Learning in projects,remembering in net-works?Communality,sociality,and connectivity in project ecologies.European Urban and Regional Studies1,103-23.

Grabher,G.and Powell,W.,editors 2004:Networks.Cheltenham:Edward Elgar.

Grabher,G.and Stark,D.1996:Restructuring networks in post-socialism.Oxford:Clarendon Press.Graham,S.2005:Switching cities off:urban infrastructure an US air power.City 9,169-94.

Granovetter,M.1985:Economic action and social structure.American Journal of Sociology 91,481-510.

Gregson,N.and Crewe,L.2002:Second hand cultures.Oxford:Berg.

Gregson,N.,Crewe,L.and Brooks,K.2002:Shopping,space,and practice.Environment and Planning D:Society and Space 20,597-617.

Hobbs,D.,Lister,S.,Had field,P.,Winlow,S.and Hall,S.2000:Receiving shadows:governance and liminality in the night-time economy.British Journal of Sociology 51,701-17.

Hodgson,G.M.1989:Economics and institutions.Cambridge:Polity.

—,editor 2003:Recent developments in institutional economics.Cheltenham:Edward Elgar.

Hubbard,P.and Sanders,T.2003:Making space for sex work:female prostitution and the production of urban space.International Journal of Urban and Regional Research 27,75-89.

Hudson,R.2004:Conceptualizing economies and their geographies:spaces,flows and circuits.Progress in Human Geography 28,447-71.

Jacobs,J.1992:The death and life of great American cities.New York:Random.

Joyce,P.2003:The rule of freedom:liberalism and the modern city.London:Verso.

Kaplan,M.2003:Iconomics:the the toric of speculation.Public Culture 15,477-93.

Knorr Cetina,K.D.and Bruegger,U.2002:Inhabiting technology:the global life form of financial markets.Current Sociology 50,389-405.

Lapham,L.1998:The agony of Mammon.London:Verso.

Latour,B.1987:Science in action:how to follow scientists and engineers through society.M ilton Keynes:Open University Press.

Law,J.2002a:Economics and interference.In du Gay,P.and Pryke,M.,editors,Cultural economy,London:Sage,21-38.

—2002b:Aircraft stories.Durham,SC:Duke University Press.

Lead beater,C.2002:Up the down escalator.London:Viking.

Lee,R.2002:‘Nicemaps,shame about the theory’?

Thinking geographically about the economic.Progress in Human Geography 26,333-55.

L9fgren,O.2003:The new economy:a cultural history.Global Networks3,239-53.

Louca,F.1997:Turbulence in economics.Cheltenham:Edward Elgar.

Lury,C.2004:Brands:the logos of global economy.London:Routledge.

MacKenzie,D.2004:Social connectivities in global financial markets.Environment and Planning D: Society and Space 22,81-101.

Marcus,G.,editor 1998:Corporate futures.The diffusion of the culturally sensitive corporate form.Chicago:University of Chicago Press.

Mattelart,A.2002:An archaeology of the global era:constructing a belief.Media,Culture and Society 24,591-612.

Maurer,B.2005:Implementing empirical knowledge in anthropology and Islamic accountancy.In Ong,A.and Collier,S.,editors,Global assemblages,Oxford:Blackwell,214-32.

McCloskey,D.1998:The rhetoric of economics(second edition).Madison:University of Wisconsin Press.

Miles,S.and M iles,M.2004:Consuming cities.Basingstoke:Palgrave.

Mirowski,P.2002:Machine dreams.Economics becomes a cyborg science.Cambridge:Cambridge University Press.

Mokyr,J.2004:The gifts of Athena:historical origins of the knowledge economy.Princeton,NJ: Princeton University Press.

Molotch,H.2003:Where stuff comes from.New York:Routledge.

Murdoch,J.2006:Post-structuralist geography.London:Sage.

Nee,V.and Swedberg,R.,editors 2005:The economic sociology of capitalism.Princeton,NJ: Princeton University Press.

Nevarez,L.2002:Nicemoney,nice town:how capital works in the new urban economy.New York: Routledge.

Parker,S.2004:Urban theory and the urban experience.

London:Routledge.

Pine,J.B.and Gilmore,J.1999:The experience economy.Boston,MA:Harvard Business School Press.

Polanyi,M.1967:The tacit dimension.New York:Doubleday.

Power,M.1999:The audit society.Oxford:Oxford University Press.

Procacci,G.1978:Social economy and the government of poverty.Ideology and Consciousness 4,Autumn,55-72.

Putnam,R.2001:Bowling alone.New York:Simon and Schuster.

Rabinow,P.2004:Ordonnance,discipline,regulation:some reflections on urbanism.In Low,S.and Lawrence-Zuniga,D.,editors,The anthropology of space and place,Oxford:Blackwell.

Rae,D.W.2003:City:urbanism and its end.New Haven,CT:Yale University Press.

Ray,L.and Sayer,A.,editors 1999:Culture and economy after the cultural turn.London:Sage.

Rose,N.1999:Governing the soul.The shaping of the private self.London:Routledge.

Sabel,C.1992:Studied trust:building new forms of cooperation in a volatile economy.In Pyke,F.and Sengenberger,W.,editors,Industrial districts and local economic regeneration,Geneva: International Labour Office,215-50.

Sassen,S.2001:The global city(second edition).Princeton,NJ:Princeton University Press.

Schl9r,J.1998:Nights in the big city.London:Reaktion.

Seabright,P.2004:The company of strangers:a natural history of economic life.Princeton,NJ: Princeton University Press.

Searle,J.2005:What is an institution?Journal of Institutional Economics1,1-22.

Sheller,M.and Urry,J.2000:The city and the car.International Journal of Urban and Regional Research 24,737-57.

Smith,S.J.2005:States,markets and an ethic of care.Political Geography 24,1-20.

Smith,S.J.,Munro,M.and Christie,H.2006:Performing(housing)markets.Urban Studies 1,81-98.

Stoller,P.2002:Money has no smell.Chicago:University of Chicago Press.

Storper,M.and Venables,A.2004:Buzz:the economic force of the city.Journal of Economic Geography 4,351-70.

Sum,N.-L.and Jessop,B.2001:The pre-and post-disciplinary perspectives of political economy.New PoliticalEconomy 6,89-101.

Taylor,P.2004:World city network:a global urban analysis.London:Routledge.

Towse,R.,editor 2003:A handbook of cultural economics.Cheltenham:Edward Elgar.

Thrift,N.2005a:Knowing capitalism.London:Sage.

—2005b:Butmalice aforethought:cities and the natural history of hatred.Transaction sof the Institute of British Geographers NS 30,133-50.

Urry,J.2002a:Global complexity.Cambridge:Polity.

—2002b:The tourist gaze(second edition).London:Sage.

Wenger,E.1999:Communities of practice.Cambridge:Cambridge University Press.

Zaloom,C.2005:The discipline of speculators.In Ong,A.and Collier,S.,editors,Global assemblages,Oxford:Blackwell,253-69.

Zukin,S.1995:The cultures of cities.Oxford:Blackwell.

—2004:How shopping changed American culture.London:Routledge.

(原文刊载于《人文地理学进展》(Progress in Human Geography)卷(31)期(2),2007年)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。