第三节 外部性的治理理论

至少从英国经济学家西奇威克(Sidgwick)那里开始,外部经济问题所引起的经济资源配置扭曲就吸引了经济学界的注意。外部经济概念在马歇尔的著作中被进一步深化为外部经济和内部经济的区分,尔后到庇古AC.的《福利经济学》(1920),外部经济概念被转化成正、负外部性并由此广为流传,成为经典福利经济学和政府干预经济的逻辑起点。同时,庇古基于社会成本、社会收益的分析思路,以其直接、直观的政策建议“优势”,在此后的经济学教育中代代相传、被广泛接受,成为外部性问题的经典分析框架。然而,庇古思路从20世纪60年代开始受到严峻挑战,最主要的缘起是科斯发表于1960年的《社会成本问题》一文。科斯的挑战,最终被芝加哥大学的经济学家斯蒂格勒(G.Stigler)概括为“科斯定理”闻名于世。现今,庇古思路和科斯定理已经成为外部性分析中并驾齐驱的两个分支,并且后者在理论上俨然已经成为新的主流。

一、庇古的社会成本、收益分析

在1920年发表的《福利经济学》中,庇古援引了许多例子佐证正、负外部性对资源配置的影响及相应地治理方法。比如,火车机车在乡间稻田中行驶,溅出的火星点燃两旁的稻谷,庇古分析认为火车机车运营规模超过社会最优水平,应该对其征收税收。到20世纪50年代,米德援引蜜蜂的例子对庇古思路做了进一步的发挥,蜜蜂采蜜的同时也传授了花粉,有益于果树种植者,因而存在正外部性,没有适当的政府补贴,私人养蜂者的供给将不足。概括起来,庇古思路的核心逻辑是,负外部性导致私人成本与社会成本的分离,而正外部性的结果是私人收益与社会收益不一致。对于前者,庇古主张通过税收调整降低私人供给,即著名的“庇古税”,而对于后者,庇古认为应该通过补贴激励纠正私人供给不足。

(一)负外部性与庇古税

仍旧以上游纺织品生产商排放污水,对下游渔民捕鱼造成负面影响为例。上游纺织品生产商生产时,一方面耗费了私人成本,即每生产一个单位产品需要耗费企业的原材料、工人工资等可变成本,这个庇古称为边际私人成本(PMC);另一方面生产的负外部性意味着,每生产一个单位产品同时给下游渔民造成一定的损失或边际外在成本(MEC),所以,综合起来对整个社会而言生产该单位产品,边际社会成本(SMC)应该是边际私人成本加上边际外在成本,即SMC=PMC+MEC。厂商供给的最优条件是,最后一个单位的私人边际成本等于私人边际收益即PMC=PMB,但是,这个单位的生产从整个社会角度看“得不偿失”,边际社会收益不足以弥补边际社会成本。因而,如下图7-4所示,厂商最优均衡A点的产出水平显著高于社会最优B点的供给规模。

图7-4 负外部性与庇古税

根据前面的分析,负外部性问题的关键在于私人成本与社会成本的分离,因而政府作为社会利益的集中代表,应该通过税收手段纠正这种“市场失灵”,即实现产出从Q1降低到Q2。具体的,庇古认为应该征收t单位税收,使得私人边际成本曲线PMC刚好上升到和私人边际收益相交于B点,私人最优和社会最优的供给量重合。税收t一般也称为“庇古税”,其大小应该为社会最优的供给水平Q2下的边际外在成本(MEC)的大小。实际上,“庇古税”的逻辑相当清晰,也符合一般的直觉推理:制造负外部性的企业必须承担相应地外部性治理成本;可以通过税收手段让企业将造成的负外部性影响内部化,即综合考虑生产对社会的影响,进而有望实现私人最优向社会最优的要求靠拢。

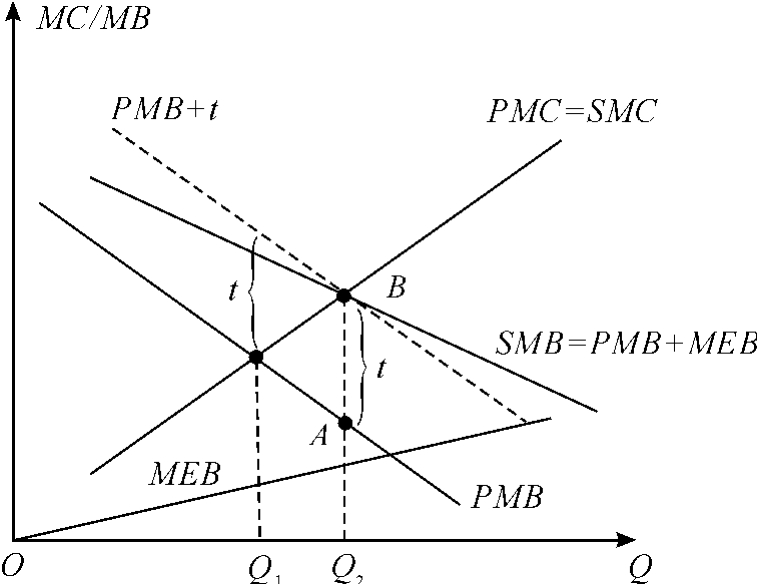

(二)正外部性与补贴政策

和负外部性正好相反,正外部性情形中,比如接种疫苗,私人从中获得的收益为私人收益(PMB),但是,由于存在正外部性,私人生产获益的同时对周围的人也带来一定的收益。因而,每单位疫苗接种时整个社会的边际收益(SMB),应该由边际私人收益(PMB)和边际外在收益(MEB)共同构成。由于接种疫苗的成本由私人承担,因而这时候私人接种疫苗的激励低于社会最优要求的规模。根据庇古的思路,这种情形下应该对私人进行补贴,使私人最优逐渐接近社会最优。如下图7-5所示,消费者最优应满足最后一个单位疫苗接种的边际成本等于边际收益,即消费量为Q1;而从社会福利最大化看,最佳产量应该是Q2,因而,政府应该对消费者进行补贴,补贴大小t为供给量为Q2时边际社会收益(SMB)与边际私人收益(PMB)的差额。每单位生产补贴t,将使边际私人收益曲线PMB垂直向上移动t单位,最终私人最优供给量与社会最优供给量重合均为Q2。

图7-5 正外部性与补贴政策

二、科斯定理

专栏7-1 罗纳德·H.科斯

罗纳德·H.科斯(Ronald H.Coase)(1910—),1910年12月29日出生于英国伦敦近郊。1929年进入伦敦经济学院学习商科,1930年恰巧普兰特到伦敦经济学院执教,科斯开始跟随他学习经济学,并在普兰特的影响下,对经济学尤其是产业组织理论产生了兴趣。随后,科斯获得伦敦大学1931—1932年的卡塞尔爵士游学奖学金到美国游学一年。年轻的科斯将在美国的大部分时间,都用于到工厂做实际调查,相反只在芝加哥大学旁听了弗兰克·奈特一两次课。最后,基于这次美国的调查经历,科斯形成了有关企业性质的初步想法,并于1932年左右写成文章“企业性质”,1937年发表于英国的《经济学》杂志。这篇文章和1960年的“社会成本问题”一文,共同开创了交易费用与产权分析进路,被视为是新制度经济学与法经济学的里程碑式作品,也由于这两篇论文的突出贡献,科斯于1991年荣获诺贝尔经济学奖。代表作:《英国的广播:垄断的研究》、《厂商、市场与法律》、《经济学与经济学家论文集》。

如上所述,庇古基于社会成本收益与私人成本收益比较的分析,逻辑异常清晰简单,尤为重要的是,相应地政策启示亦直观异常:对负外部性征税,相反补贴正外部性。因而,这种理论在很长一段时间里面,为政府介入公共经济管理提供了标准注解。然而,这种情况在20世纪60年代开始受到批评和挑战,起因是罗纳德·科斯于1959年发表了题为《联邦通讯委员会》的文章。该文结尾部分批评了庇古的外部性思路,科斯指出庇古的分析逻辑上没有问题,但是没有抓住外部性问题的本质。当时的芝加哥大学经济系,社会成本收益分析范式已然深入人心,于是,该论文的评审人一致认定科斯误解了庇古,要求文章结尾部分删改后发表。然而科斯坚持己见,最终芝加哥大学《法与经济学杂志》(Journal of Law and Economics)编辑部与其达成的妥协是,原文一字不改发表,但是科斯必须亲自到芝加哥大学做出说明。

1960年的某个下午,科斯与芝加哥大学当时的诸多名家,包括哈伯格、弗里德曼、斯蒂格勒、刘易斯等,就科斯的观点和庇古思路进行了激烈的辩论,最后在弗里德曼的帮助下,科斯说服了所有在场的经济学家。事后,芝加哥的经济学家们约请科斯将其理论更为系统地表述出来,这就有了后来发表在1960年《法与经济学杂志》上的《社会成本问题》一文。这篇文章提出了后来被斯蒂格勒概括为“科斯定理”的外部性的产权进路。值得一提的是,此后该文也成为新制度经济学、法与经济学等经济学分支的开山之作。

科斯在《社会成本问题》开篇指出,外部性问题具有普遍的侵权特征,问题的关键不在于A损害B或者B损害A,相反应该是个相互选择问题,即允许A损害B还是B损害A。以上游纺织品生产商排放污水致使下游渔民受损为例,按照科斯的逻辑,从传统外部性思路出发,采取税收手段限制上游厂商的生产,实际上也对上游纺织品厂商造成了损害。所以,在科斯看来,外部性问题的本质上是相互的,应该问的问题是从资源最大化利用的角度看,我们应该允许A损害B或者B损害A。接着,科斯用著名的走失的牛群损害邻人的稻谷为例,阐述外部性问题的产权逻辑,即后来的“科斯定理”——交易成本为零,初始产权安排不改变资源的帕累托最优配置。

根据张五常的解释,科斯定理通俗地讲就是,产权不论属于养牛者还是种稻谷的农场主,只要交易成本足够低,最终隔离牛群和稻谷种植的栈栏位置应相同。换句话说,这也意味着交易成本较低的情况下,通过谈判实现的资源配置的私人最优与社会最优应当一致。进一步,换成上游纺织品生产商与下游渔民的例子,科斯定理意味着,不论生产商拥有往江里排放污水的权利,还是渔民有在不被损害的清洁河流捕鱼的权利,最终谈判的结果均能实现相同的资源配置的帕累托最优。以下分别对这两种产权配置情况下的资源配置进行讨论。

(一)上游纺织品生产商拥有排污权

如果上游纺织品生产商拥有排污权,那么不存在谈判的情形下,上游厂商将根据最后一个单位的边际成本(MC)等于边际收益(MR)确定最优供给量为Q2。此时,最后一个单位的供给给厂商带来的利润增加为零,但是给下游渔民造成的损害高达BC。于是,如果谈判成本较低,就最后这个单位产品的生产,上游的纺织商和下游的捕鱼者可能进行谈判;对下游的捕鱼者而言,他们可以联合起来“贿赂”或“游说”上游厂商减少这个单位的产量,只要“贿赂”的支付小于等于BC的距离,那么下游渔民的福利都将得到改善;相反,对上游的纺织品生产商来说,最后一个单位产出创造的利润边际为零,只要下游渔民愿意支付的“贿赂”好处大于等于零,纺织品生产商的福利也将得到改善。因而,上游纺织品生产商和下游渔民之间可以通过谈判,实现两者福利的帕累托改进。具体而言,两者谈判的福利总改善为BC,任何0与BC之间的支付,理论上纺织品生产商和渔民都可以接受,进而该单位产品将不再供给。

图7-6 上游纺织品生产商拥有排污权

类似的,只要谈判成本较低,从B点到A点之间的任意一个产出同样都存在谈判的可能,上游厂商和下游渔民之间合作谈判的剩余,应该是私人边际收益曲线(PMB)和边际社会成本线(SMC)之间的距离,而减少供给给上游生产商带来的利润损失仅仅是私人收益线PMB和私人边际成本之间的距离,并且在A点以右的区域,前者均大于后者。也就是说,二者的谈判将可以实现从B点移动到A点,供给由原来的Q2减少到社会最优水平Q1。不难看出,当沿着BA谈判到A点时,此时第Q1个单位产出给纺织品商带来的利润边际,为A点到PMC之间的竖直距离AD,于是不生产这个单位产品,纺织品生产商必须至少得到AD的补偿;而下游渔民为消除这个单位产出的影响,愿意支付的代价最多应该也是生产的边际外在成本即为AD;另外,A点往左的区域,即供给继续减少,纺织品生产商最小需要得到的补偿,将超过渔民最多愿意提供的“贿赂”,因而不再存在谈判互利的机会。

综上所述,谈判成本较小时,上游厂商拥有排放污水的权利,那么下游渔民可以通过联合“贿赂”上游厂商,实现供给从B点移动到A点,最终谈判的结果是私人最优与社会最优是一致的。这个谈判过程中,上游厂商最小愿意接受的总补偿应该为三角形ABD的面积,而为纺织品供给的减少,下游渔民最多愿意的贿赂支付为四边形ADBC的面积,因而三角形ABC为二者可以合作谈判的剩余租金,其分割取决于二者的相对谈判能力的大小。

(二)下游渔民拥有产权

下游渔民拥有产权时,情况正好相反。如果不存在协商谈判,那么上游生产商将无法进行生产,因为下游渔民将选择E点,即上游生产商的边际外在成本必须为零。由图7-7可知,当生产规模接近零时,上游生产商排放的污水对下游渔民的影响很有限,即边际外在成本(MEC)很小。然而,此时上游纺织品利润受到的影响很大。具体的,如果谈判成本较低,上游纺织品生产商,将可能“贿赂”下游渔民让其排放污水,只要这个支付超过渔民从纺织品生产中遭受的损害。从图7-7亦不难看出,第一个单位产品的生产给纺织品生产商带来的利润边际为EF的距离,而这个单位的生产给下游渔民带来的边际外在成本几乎为零。因而,对上游纺织品生产商而言,只要“贿赂”下游渔民的支出,小于等于生产该单位产品所得的利润边际EF,谈判都将带来福利改进;而对于下游的渔民而言,只要所得到的报酬超过该单位生产的边际外在成本,即边际社会成本(SMC)与边际私人成本(PMC)之间的差额,那么让厂商排放污水也将对渔民群体的福利状况有所改善。

图7-7 下游企业拥有产权

具体来说,图7-7表明任取0到Q1之间的一个产出单位,如图Cm是生产这一单位产品给厂商带来的利润增加,而同时该单位产品给下游渔民带来的边际损害为Cn,因而,如果谈判成本较低,任何介于Cm与Cn之间的上游纺织商对渔民的支付,都将使两者同时实现福利的帕累托改进,进而这单位的产品可以生产。同理,沿着FB谈判到B点时,第Q1个单位的产品生产给纺织商带来的利润边际为BD,于是,为生产该单位产品纺织商愿意支付给下游渔民的“贿赂”最多为BD;相反,第Q1个单位产品给下游渔民带来的边际损害亦为BD,所以其要求得到的补偿应该至少为BD。而B点在往右的区域,厂商生产得到的利润边际改进额度,即其最大愿意支付给下游渔民的“贿赂”,将小于产出给渔民带来的边际损害,故此时两者之间不再存在谈判增加彼此福利的可能。因而,初始产权为渔民所有时,如果谈判成本较小,谈判的结果同样是私人生产最优和社会生产最优的重合。不难看出,这个谈判过程中,谈判的合作剩余应该为三角形BEF的面积,下游渔民最小愿意得到的补偿为三角形BED的面积。

(三)谈判成本及其他影响交易的因素

以上分析表明,产权不论属于上游纺织品生产商还是下游渔民,只要谈判成本足够小,私人之间的谈判结果均能实现私人最优与社会最优一致。换句话说,谈判成本或交易成本较低时,私人成本与社会成本以及私人收益与社会收益之间并不存在不一致或分离。所以,在这个意义上,科斯认为社会成本和社会收益的概念有问题不无道理,问题的关键不在于私人与社会的分离与否,而应该是界定产权的交易成本的大小。另外,和“庇古税”的思路不同,按照科斯定理的逻辑,外部性的首要问题在于产权界定,所以,“外部性”并不能证明“市场失灵”或“市场失败”(market failure),或者政府必须在这种情形中站出来弥补市场不足;相反,外部性的真实内涵应该是,交易成本较高导致一部分资源被放置于巴泽尔意义上的公共领域(public domain)之中,这时候市场交易无从谈起,当然也无所谓“市场失灵”了。顺着这个思路,也就有学者认为,科斯定理无非重新阐述了一个亚当·斯密,或芝加哥大学的弗兰克·奈特早就提出的命题,即“权利安排是市场交易的前提”;进而和福利经济学第一定理所讲述的基本逻辑类似,自由竞争市场上的交易将实现资源配置的帕累托最优,科斯无非是往前再走了一步,提醒经济学家和政策制定者,市场交易需要有产权界定为前提,并且为了交易而界定产权的交易成本不能被轻易地忽视。

其次,从科斯定理的基本逻辑出发,也有些学者对政府角色做了这样的引申,即只有当交易费用大于零,或政府在交易治理方面能够节约一定的成本时,政府介入外部性问题才是有必要的,这个想法有时也被简化地表述为“科斯第二定理”,即“交易费用为正,初始权利安排将影响资源配置效率”。沿着这个思路下来的研究,通常也被视为交易治理或合约治理进路,主张从互补性而不是互替性角度理解政府与市场的二元关系。也就是说,政府和市场都可能只是交易治理的一种方式,根据威廉姆森的交易治理原则,政府可能在某些合约治理相对于市场存在优势,而其他一些交易治理可能适合以企业或市场的形式进行。再者,这个意义上,政府作为一个组织及其行为,实际上应该也可以被理解为节约交易成本的一种合约安排,而政府相关的公共职能,比如司法或公共产品供给,无非是在进行这类交易时可能有规模收益优势。

最后,值得注意的是,“科斯定理”假设交易费用为零,从一开始就受到不少经济学家的“诟病”。事实上,现实中绝大多数时候交易成本不菲,甚至许多情形中高昂的交易成本或复杂的交易成本分摊,可能使对双方都有利的交易无法进行。这样看来,一个很值得思考的话题就是,交易费用或以上提到的谈判成本受哪些因素的影响,进而这些影响是否对科斯定理构成挑战或冲击?可以想象,一旦交易稀缺即交易谈判成本较高,谈判合作的剩余小于谈判耗费的交易成本,则谈判将无法实现资源配置的帕累托改进;另外,如果谈判成本无法在受益群体成员之间进行适当的分摊、分配,则由于集体行动固有的“搭便车”难题,帕累托改进式公共政策同样很难启动。

结合前面的例子,渔民和纺织商通过谈判实现的合作剩余中的一块,必须有一部分用于支付谈判所需的成本。所以,如果二者合作剩余小于双方谈判的交易成本,那么私人谈判结果将无法达到社会最优水平。再者,如果下游渔民群体由许多匀质个体组成,或者上游纺织品生产商生产规模接近,那么不难证明“搭便车”行为将使得集体谈判尤其困难。最后,当谈判越接近末端时,即按照某个公共选择规则达到临界的人数规模,新增加一个成员的同意,对群体合约的达成的边际影响越来越重要,那么,为了攫取这部分延后签约的超额租金,一些谈判成员将总想着到最后一个签约,这样一来,对延后签约超额租金的追求,也将使得群体协议达成较为困难。类似的道理,在近年拆迁问题中的“钉子户”现象里有所体现。

综上所述,相比庇古思路强调政府对“市场失灵”的弥补,科斯定理实际上着眼于如下事实:任何合约交易都必须耗费成本,而市场是交易成本耗费相对节约的一种交易组织或治理方式,因而,外部性问题的解决应重在重新发现市场,政府在其中的职能应侧重于产权界定,降低谈判的交易费用、弥补谈判不足或降低谈判破裂带来的社会福利损失,而不是单纯的取代市场的资源配置功能。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。