城市品牌建设的“自定义式”要素指标体系

The Optional City Brand Index System

【摘 要】 城市竞争的加剧使得城市品牌策略在当代的城市营销中被广泛应用,科学的城市品牌要素指标体系的构建是城市品牌建设的方向性指导。本文回顾了国内外对于城市品牌要素指标体系的研究,并以此为基础,发展出创新形式的“自定义式”城市品牌要素指标体系。该指标体系以不同类别的城市品牌为划分,城市品牌的建设者可根据人居型城市品牌、旅游型城市品牌、产品/企业品牌型城市品牌、产业型城市品牌和综合型城市品牌等的城市品牌类型选择适合自身城市的要素指标,作为城市品牌建设的参考。

【关键词】 城市品牌;要素指标体系;自定义

【Abstract】 Although the competition between cities brings the tool of“Branding”into the research and practice on city,many of the managers do not know how to use this tool in their own cities.City Brands Index is the very method to cope with the situation.This paper reviews several City Brand Index systems in both Chinese and English literature.Then the“Optional City Brand Index”was developed.Managers can choose appropriate index for different kinds of cities.

Key words:City brand;Optional;Index system

构建城市品牌,并将其作为当代全球化环境下城市营销的重要策略,这一观念已被广泛接受。然而,以往对品牌问题的研究和实践,主要以商品品牌或企业品牌为主体。相对于产品和企业而言,城市具有更大的复杂性和更多的不确定性。作为具有特殊性的区域品牌,城市品牌的整合性、复杂性、地缘性、品牌组合共存性等特性,都是一般意义上的商品品牌和企业品牌所不可比拟的。由此,我国城市尤其是一些中小城市在城市品牌建设过程中盲目思动,造成资源浪费却无法实现既定目标的现实也同样存在,因此,建立科学的城市品牌建设要素指标体系在城市品牌建设过程中具有重要的意义。城市品牌建设的要素指标体系一旦建立,则可成为指导城市品牌建设工作的基本框架,同时也可作为评价城市品牌建设的基础依据。

* 本文原载《广告研究》(《广告大观理论版》)杂志2008年第4期,第33-44页

项目课题名称:城市品牌战略及其传播研究(杭州市政府、杭州市旅游委员会、日本东京经济大学传播学部等联合课题经费)

一、国内对城市品牌要素指标体系的研究

根据文献研究可见,国内对城市品牌建设的要素指标已经有了一定的研究成果,并建立了一系列的要素指标体系,较具典型意义的大致有以下三种。

杜青龙在《中国城市品牌理论研究与实证分析》(2004)中建立的城市品牌建设指标体系共分为政治价值、经济价值、社会价值和品牌自身价值4个一级指标,其下共有69个具体指标。方丽在《城市品牌要素指标体系》(2005)中将城市品牌系统的内容具体化为环境要素、经济要素、人居要素和政府要素四大类,共50个具体指标。李江虹在《城市品牌塑造及其评估》(2006)中也建立了城市品牌价值评估指标体系。该体系由三个子系统构成,即城市品牌的基础价值评估、城市品牌的推动价值系统、城市品牌的目标价值,共分3个子系统,13个主题层,76个具体评价指标,其中城市品牌的目标价值又根据城市对不同消费者需求的满足分为城市品牌的居住价值、投资价值、旅游价值和企业价值四个部分。

三个指标体系中,方丽和李江虹的指标体系基本从城市自身硬指标出发,只有杜青龙的指标体系涉及品牌自身价值(包括:品牌强度、品牌地位、品牌形象、品牌的生存能力、品牌越过地理和文化边界的能力、品牌对行业发展的影响力、商标交流的法律有效性、获得投资的能力)这一从品牌自身出发的要素,从品牌的角度,较另外两个指标体系更加完善。

二、国外对城市品牌要素指标体系的研究

(一)“六边形”模型

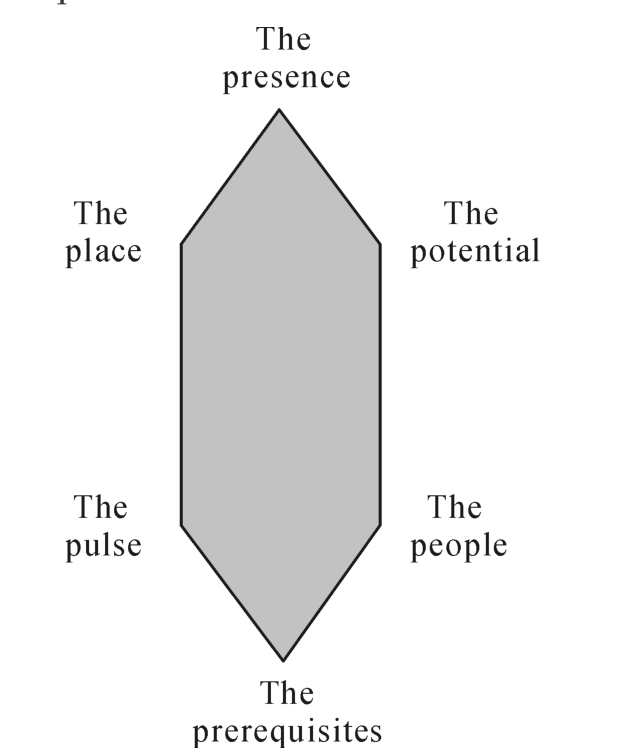

《地区品牌化》(Place Branding)杂志的主编Simon Anholt在《Anholt-GMI城市品牌指数——世界如何看待世界的城市》(The Anholt-GMI City Brands Index:How the world sees the world’s cities)(2006)一文中建立了城市品牌的“六边形”模型,如图1所示。模型认为,城市品牌应该通过六个方面进行衡量,这六个方面分别是:

1.地位(the presence)——该城市的国际地位和威望;

2.地理位置(the place)——人们对每个城市的自然地理方面的认知;

3.潜力(the potential)——该城市在经济和教育等方面为旅游者、商人和移民者提供的机遇;

4.活力(the pulse)——充满活力的城市生活方式的吸引力;

5.人(the people)——人组成了城市,该指标衡量的是对该城市的市民的印象;

6.基础设施(the prerequisites)——对该城市基础品质的认知。

图1 Simon Anholt的城市品牌六边形模型(1)

(The city brand hexagon)

Simon Anholt的六边形模型给予国内城市品牌研究者一个启示——品牌是一个与消费者的互动过程,事实与消费者认为的事实并不一定等同,在城市品牌要素指标体系的设计中,不仅要关注各类统计资料等城市品牌建设的硬性指标,也要关注城市品牌建设的相关利益者对城市品牌的认知和态度,因为在品牌时代,信息只有被传达给目标消费者并为之接受,才能真正起作用。

(二)“知识体系要素”提案

此外,E.Richard Gold的《知识体系作为地区品牌》(Intellectual architecture as place brand)(2006)一文虽未提出完整的指标体系,但是提出了将知识体系——“指一系列可以引发某地知识、文明和科学创新的人、机构、规则和实践。它是人口创造力,当地综合大学、学校、公司和政府的运营,知识产权法律法规的效用、合同、税收和人们交流(或不交流)知识、表达和信仰的方式的综合”(2)——作为地区品牌建设的要素之一,这一要素在经济及信息时代具有重要的借鉴意义。

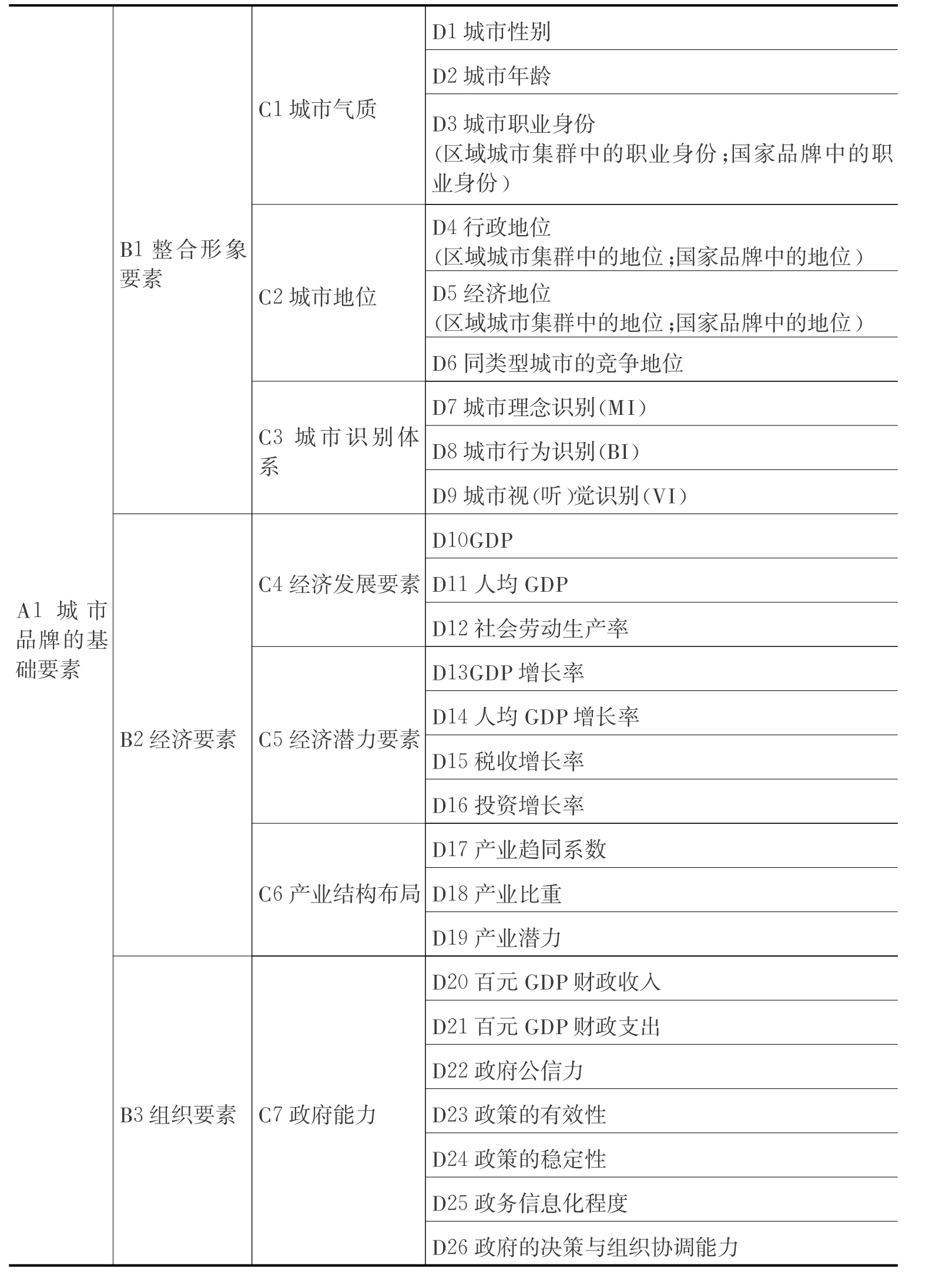

三、“自定义式”要素指标体系

根据城市品牌要素指标的选择原则,在国内外现有的要素指标体系的研究基础上,我们发展出城市品牌建设的“自定义式”要素指标体系。该体系由三个部分组成,第一部分是“城市品牌的基础要素”,第二部分是“城市品牌的品牌资产要素”,这两个部分是要素指标体系的固定部分,是城市品牌建设的必选要素指标;第三部分是“城市品牌的分类要素”,这一部分按照本研究绪论中对城市品牌的类型分类,对不同类别的城市品牌建设的要素指标分别归类,是可选择的“自定义”部分,以便不同类别的城市品牌的建设者可以根据不同城市品牌建设的实际情况进行有针对性的选取。

(一)城市品牌的基础要素

城市品牌的基础要素是城市品牌建设的基础。这一部分选取的要素指标主要是城市经济和社会发展的硬性指标,在要素指标的衡量上以客观的统计资料为主。这部分要素指标在时间上先于“城市品牌”概念而存在,一个城市在发展过程中无论是否采用城市品牌战略,这些指标都客观存在并随着城市的发展而发展。同时,这部分指标是支持城市品牌及其品牌价值存在和提升的基础,是城市品牌存在和发展的前提条件,而城市品牌的有效创建和管理可以促进该类指标的良性发展,进而提升城市的竞争力。

这一部分的指标包括城市的“整合形象要素”、“经济要素”、“市民要素”、“组织要素”和“环境要素”五个主题层。

1.整合形象要素

城市的整合形象要素指的是相关利益者对城市的整体印象。该整体印象所具有的形象要素包括城市气质、城市地位和城市识别体系三个方面。

(1)城市气质。气质是指“一个人的外在形态(容貌、姿态等)给他人留下的综合印象”(3)。应用到城市层面,城市气质指标反映的是一个城市的个性和精神面貌。每个城市在历史的发展和演进中都会形成自身独特的精神气质,并被城市本身的市民和城市外的观者、相关利益者所普遍接受。一个城市在城市品牌建设中是否对城市的精神气质有准确清晰的描述,并融入城市品牌的定位当中,对城市品牌的建设和发展具有重要意义。以往多种城市品牌形象指标体系中,这一要素指标却基本被忽略。这大概与该指标在通常情况下较难被准确定义和测量有关。气质原本是应用于人类的名词,为使该指标便于衡量,我们不妨将城市与人进行类比,这一方法在商品品牌的问卷调查中已经有所应用。由此,我们可以设定“城市性别”、“城市年龄”、“城市职业”这三个因子指标。

城市性别。城市性别是指在人们的印象中,城市是偏向于女性气质或是男性气质。例如,充满历史沧桑感的兵马俑和秦腔赋予了古都西安粗犷的男性气质,而水乡文化则常常使得江南的城市蕴含着女性的温柔气息。当然,并非所有城市的性别倾向都清晰明确,也有些城市(如南京)呈现出相对较为中性的特质。

城市年龄判断。城市年龄判断并非指历史学上该城市的实际形成时间,而是在人们的认知中,一个城市的年龄定位表现是年轻的还是古老的。通常,城市的产业结构和外貌对城市的年龄判断有重要影响,信息产业等新兴产业、时尚摩登的城市外表会使城市显得年轻,而以历史文化为主体的旅游业会增加城市的沧桑感或历史感。

城市职业身份。即城市主体价值,相当于上文Simon Anholt的六边形模型中提及的对城市之所以闻名的原因的看法。这一指标通常反映人们对城市的先决印象,与城市的主要资源和类型直接相关,如北京主要以我国政治文化中心城市的身份出现,而上海则更侧重于时尚与经济发达。城市的职业身份具有相对性,因此需要考虑城市在区域城市集群中的职业身份和城市在国家品牌中的职业身份两个方面,例如,与上海相比,杭州的职业身份倾向于人居和旅游城市,而在浙江省这一地域范围内,杭州不仅是人居和旅游城市,而且还扮演了经济中心的角色。

(2)城市地位

城市地位首先包括城市的行政地位和经济地位。城市的行政地位以政策的倾斜程度为表现,首都、直辖市、省会城市等城市相对来说在政策上有更大的优势;经济地位与城市的行政地位以及城市的地理区位有着密切的联系,例如东部沿海城市由于交通等因素拥有了较大的优势。与上文的城市职业身份类似,城市的行政和经济地位也应该从城市在区域城市集群中的地位和城市在国家品牌中的地位两个方面进行考量。另外,一些经济相对不发达的城市,可以通过与周边城市结成城市集群等形式共同发展,实现区域内的资源互通和优化配置,提高城市的品牌价值,增强城市的竞争力。

城市地位还包括城市在同一类型城市中的竞争地位。这与城市的自身定位有关,例如,一旦城市定位为旅游城市,其最直接的竞争对手就是其他的旅游城市,而另外如人居型等城市在同类型城市的竞争地位进行排序时不列入考虑范围。

(3)城市品牌识别体系

在对城市气质和城市地位有了较为客观的认识和把握之后,城市品牌识别体系的建立意味着城市品牌建设的真正展开。城市品牌识别体系包括城市理念识别、城市行为识别和城市视(听)觉识别等三个组成部分。

城市理念识别。“城市品牌的理念是品牌的灵魂,是城市在组织和经营城市实践活动中所依据的指导思想”,(4)因此,在明确了城市的气质和地位的基础上,制定城市品牌的理念是城市品牌建设的首要任务。同时,城市品牌理念一旦确定,就要贯穿于城市品牌创建与管理的每一个环节。城市品牌理念识别主要包括城市品牌名称的确定、城市理念、城市目标、城市价值观、城市精神等城市品牌的内涵,通过宣传口号、slogon等方式进行凝练和传达。

城市行为识别。行为识别是城市品牌理念识别的具体表现,行为识别的制定“直接表述了城市理念中的精神和价值观及其指导下的各类法律法规、规章制度、管理方法和运作机制,并在其指导下的各种活动。”(5)城市品牌的行为识别主要由政府行为识别、企业行为识别和市民行为识别等三个部分组成。

城市视(听)觉识别。城市品牌的视(听)觉识别是将城市品牌的理念通过视觉的直观形式向相关利益者进行传达的识别体系。城市的视(听)觉识别体系包括城市品牌标志(logo)、城市宣传口号、市花、城市整体色彩等多种工具。

2.经济要素

城市的“整合形象要素”使相关利益者对城市有了大略的印象,而城市的经济建设是城市品牌建设的基础。经济要素的建设分为经济发展要素、经济潜力要素和产业结构布局三个方面。

(1)经济发展要素

经济发展要素反映的是城市当下的经济发展水平。我们选取了GDP、人均GDP和社会劳动生产率三个要素进行衡量。作为显示一个国家(地区)经济状况的重要指标,GDP和人均GDP两者经常被使用。社会劳动生产率反映城市劳动力的使用经济效率和城市生产力的发展水平,可用城市GDP/从业人员平均人数表示。

(2)经济潜力要素

经济潜力要素通过衡量城市经济发展的速度来反映城市经济发展的潜力,衡量的指标主要包括GDP增长率、人均GDP增长率、税收增长率和投资增长率。税收增长率并非越高越好,要与GDP的增长率综合对比考虑。若税收增长大大高于经济增长,虽然会使政府的财政收入快速增长,但同时很可能在一定程度上减少了城市中企业和其他纳税者的利益,直接影响到投资者的投资积极性和市民的生活质量。

(3)产业结构布局

产业结构布局是指产业在某一地区内的空间组合。建设合理的产业结构布局是城市经济可持续健康发展的保障,它包括产业趋同系数、产业比重和产业潜力三个要素指标。当产业趋同程度高时,城市之间的竞争相对比较激烈,城市应尽量避免与实力远强于自身的城市进行正面较量,选择差异性较大的产业进行发展。通过产业结构布局要素的反映,可以为政府选择城市的发展方向提供指标,并为投资者提供投资方向的参考。产业比重表明城市的工业化和城市化程度,但同时,基于现代农业产业的一、二、三产业的链条式结合的新产业链,也可以是一种新的、具有现代性和增长力的产业链。此外,产业潜力对产业结构布局的发展有重要影响,因此也是考察产业结构布局的重要指标。

3.组织要素

城市和城市品牌的建设过程中,以政府部门为主体的组织的建设和管理能力直接影响到城市的发展、城市品牌创建与管理的效果。组织要素的建设主要从政府能力和公共服务水平两个方面着手。

(1)政府能力

百元GDP财政收入/支出。百元GDP财政收入/支出是衡量税收比例以及政府各项财政投入是否合理的标准。

政府的公信力。政府的公信力是以往指标体系未曾涉及的要素指标,但在城市市场化的当今社会具有重要的意义。“周正龙”事件使城市竞争环境下政府的行为受到了前所未有的关注和质疑,撇开事实真相不谈,政府的公信力在该事件中引起了公众的广泛关注。政府是城市品牌建设的主要力量,其公信力直接关系到公众对其城市品牌的接受程度和信任程度。因此,政府公信力应该作为城市品牌建设中的重要内容引起城市政府的高度重视。

政策有效性。政策有效性是城市品牌建设的步骤能否按照既定目标开展的前提。政府应该从政策的制定、传达和实施等各个环节对政策的有效性进行保证。

政策的稳定性。政策的稳定性则是城市品牌建设效率和成功的保障。例如,从2000年至今,杭州市先后提出了“游在杭州,住在杭州,学在杭州,创业在杭州”(简称“四个在”)、“天堂硅谷”、“女装之都”、“丝绸之府”、“休闲之都”、“爱情之都”、“中国茶都”、“动漫之都”和“生活品质之城”等多个城市品牌,城市品牌的数量过多,更改过于频繁,使得杭州市民对杭州市的城市品牌陷入迷惘状态,对杭州市城市品牌没有明确统一的认识,各品牌之间的关系比较混乱。至2007年,杭州市政府整合梳理各种品牌关系,提出“生活品质之城”,并将以前的各种品牌归类为行业品牌。如果以后能够稳定地保持该构架,则体现了政策的稳定性。中国城市的政府领导班子有一定的任期限制,而城市的建设很多情况下以政府领导为中心,因此,多数城市会在换届之后出现断层和“新官上任三把火”的现象,致使政策频繁变更。而城市品牌的建设是一个相对持续的过程,需要一定的时间上的延续性和螺旋式上升,否则,品牌的更换往往意味着前期努力和资源的浪费。因此,政策的稳定性有着重要的意义,政府应该从城市自身状况出发,设定相对稳定的目标,准确定位,并进行长期的品牌管理。

政务信息化程度。当今世界是信息化的世界,网络的发展使得政府的工作方式发生了重要改变,网络化使得政府的办公效率大大提高,而政府网站的建设成为了政府与外界进行沟通的有效方式。Magdalena Florek,Andrea Insch,Juergen Gnoth在《城市政府网站作为地区品牌识别传播的方式》(City Council websites as ameans of place brand identity communication)(2006)中对新西兰的16个城市政府网站进行了内容分析,统计了各网站中使用的城市品牌传播的工具和手段,并对城市政府网站在城市品牌建设中的重要性进行了强调。该研究显示,政府应该重视政府工作网站的建设,并积极推进政府各职能部门的办公信息化程度,提高政府在城市品牌建设中的效率和现代化现象。

政府的决策与组织协调能力。政府的决策与组织协调能力是城市品牌建设多个主体之间有序协调运作的基础。城市品牌的建设是以当地政府为主导的,各企业、协会等组织团体以及市民共同参与的系统工程,政府的组织协调能力的发挥是各个主体各司其职、通力合作以及资源优化配置和实现城市品牌创建与管理目标的有力保障。

城市内外相关利益者的美誉度与满意度。在城市品牌的建设过程中,政府的角色与城市内外相关利益者紧密不可分割,只有得到相关利益者的肯定,政府的工作才能顺利开展,政府的能力也才能真正发挥效果,因此,城市内外相关利益者对政府能力的美誉度和满意度也是衡量政府能力的重要指标。

(2)公共服务水平

城市品牌通过公共服务行业第一时间展现在公众面前。公共服务水平的要素建设可从公务员学历水平(如公务员中大专以上学历所占比重)、办公效率、公共服务意识和办公自动化程度以及城市内外利益相关者的美誉度和满意度等方面体现。

4.市民要素

市民是城市的最基本元素。城市的经济等硬指标背后的建设者和享用者同样是“人”,即市民。“一方水土养一方人”是众所周知的真理,同样,一个城市的市民也从根本上影响着城市品牌,市民特性是一个城市最本质的特性。因此,市民要素是城市品牌建设中的重要组成部分。市民要素分为市民气质、市民道德素质、市民文化素质和市民身体素质等四个部分。

(1)市民气质。市民气质是一个城市的市民在其他城市市民或城市相关利益者心目中形成的综合印象。例如,北京人常常与爱“侃”相关联;绍兴的“师爷”在国内小有名声,其背后是绍兴人的“精明”;部分河南人的不良名声也影响了河南当地的地区形象。其他地区对该城市市民气质正面或负面评价与对该城市的评价直接相关。

市民气质的另一个重要方面是市民的排外性。市民对城市外来人口的接纳态度与城市的开放性直接相关,外来人口是否感觉自己被排斥的感受也影响着该城市的品牌形象。在城市品牌建设中,政府应对市民进行正面引导,通过公益广告、市民素质规范等形式提高市民对待外来人口的热情,减少市民的排外性,提高外来人口的主人公意识。

(2)市民素质。市民素质包括市民的道德素质、法律意识、文化素质和身体素质。市民的素质是城市的教育、医疗等基础设施建设以及法律宣传、文化氛围营造等共同努力的结果,它同时又反过来影响城市各方面的建设,影响城市品牌的形象。因此,城市品牌的建设者应当把“市民素质”这一要素纳入城市品牌建设体系当中,加大教育、医疗等的投入,完善法制建设,并为市民营造良好的文化氛围。

5.环境要素

城市的环境要素包括硬环境要素和软环境要素两个方面。

(1)硬环境

硬环境指通常意义下的环境要素,一般可以被视觉识别,主要包括自然环境和城市视觉环境。

自然环境。自然环境是环绕人们周围的各种自然因素的总和,如大气、水、植物、动物、土壤、岩石矿物、太阳辐射等。这一环境是城市的所有社会活动的基础。我们选取气候,人均绿化面积,空气质量指数,水污染处理、水资源与城市水系,环保投资数额,城市噪音平均值和人居舒适感受指数这七个要素进行衡量。

城市视(听)觉环境。城市视觉环境要素指标主要体现为以下几个方面:

A.城市清洁程度。这一指标在以往的各要素指标体系中都没有提及,然而在对城市的视觉环境进行建设时,城市清洁程度是相当重要的一个方面。所谓“脏、乱、差”,脏排在首位。无论建筑如何美轮美奂,一旦与灰尘、垃圾为伍,美丽和雄伟都会大打折扣。因此,在城市的环境要素中,清洁程度至关重要。

B.城市建筑风貌与地标。城市建筑物是城市社会生活的主要场所,其外观是整个城市的外观的主要组成部分。城市建筑的分布也反映了城市规划的有效性和合理性。具有地理标志性的城市建筑对城市来说更具有代表性,因此,地标也是城市视听觉环境的重要指标。

C.城市公共艺术(雕塑、壁画、户外空间艺术)。城市雕塑、壁画等城市的“大众艺术品”集中反映了城市的个性特征,是抽象的城市气质的艺术化体现,且在城市品牌的传播中也常常发挥品牌视觉识别的作用。另外,城市公共艺术不仅可以美化环境,还可以提高市民的审美情趣,其重要性不言而喻。

D.城市户外媒体。在传媒业和广告业日益成熟的现代社会,户外媒体在城市外观中占据了较多的份额。为了尽可能地提高媒体的接触度,户外广告的出现频率几乎与人流量成正比,广告牌、大型户外液晶屏、灯箱广告、海报、楼宇液晶等户外媒体形式俨然已经成为城市的外衣,覆盖着城市建筑的表皮。置身于城市中,户外媒体是不可能被忽视的风景,因此,户外媒体的规范化设置以及其自身内容、设计的美化程度也直接关系到城市的外观环境。

E.城市灯光景观。城市的夜景设计也应该成为城市视觉识别中的重要组成部分。科技的发展和都市夜生活日渐丰富,城市不仅仅生活在白天,在灯光笼罩下的夜晚同样可向世人展示着城市的独特魅力和气质。

(2)软环境

软环境相对于上文强调视觉识别的硬性环境而言,强调非视觉性的感受,主要以城市的社会生活环境来衡量。社会生活环境包括交通环境、公共通讯环境、知识体系环境和生活质量等要素。

交通环境。交通是城市的血脉,交通的发达及通畅是城市发展的保证。城市的交通环境以公共交通工具拥有比例、私人交通工具拥有比例以及交通拥堵状况等三个要素指标作为主要依据。交通基础设施投资额是交通建设的基础,决定了城市中的人均道路拥有量以及路面状况等重要内容,因此也是衡量交通环境的重要指标。交通方便性和满意度反映了交通拥堵等方面的情况,是城市交通是否通畅、便捷的主要衡量指标,也反映了城市交通规划的合理性。

公共通讯状况。公共通讯状况以往通常以固定电话或者移动电话的普及度进行衡量。在通讯科技爆炸式发展的今天,固定电话普及率在很多城市尤其是发达城市已经几乎达到了饱和甚至倒退的程度,因此,我们建议采用分类的衡量方法,对中小城市,采用固定电话普及度作为指标,而发达的大型城市则用移动电话普及度进行衡量。此外,通讯技术的不断变化也要求我们加入新的指标。电脑作为信息交流的主要工具的潜力越来越明显,我们将电脑的普及率也列入公共通讯状况的衡量指标中,以求指标更贴近现代生活的实际需求。另外,网络的发展以及由此兴起的网络购物也对邮政和物流状况提出了更高的要求,邮政物流的速度对公共通讯状况的影响也日益增强。在此基础上,与交通环境类似,公共通讯环境中也需要通过公共通讯基础设施投资额来判断对公共通讯的投入是否合理,并通过公共通讯环境方便性和满意度这一指标来从使用者主观感受的角度对公共通讯环境进行衡量。

文化环境。该要素的采用是受到上文提到的《知识体系作为地区品牌》(Intellectual architecture as place brand)(2006)一文的启发。在城市中,对知识的重视意味着对高学历人才的吸引力和科技在经济发展中重要作用的发挥。知识体系环境的要素建设主要有几个方面:首先是高校的级别和数量,例如被列入国家211工程的高校数量等,这部分的内容可以从教育上对城市的知识体系环境进行保证;其次,学历与收入的关联程度。这一指标对城市的企业、政府等组织对知识的重视程度提出了要求,只有当地的企业等机构为高学历的人才提供了足够的吸引力时,并且有足够多的企业需要这类高学历人才时,才能保证人才不向城市外部流失;其三,教育文化经费投入规模是文化环境建设的保障;其四,城市保有专利权数量和每年获得专利权数量这两个指标反映了城市中“创新”的氛围;最后,知识产权相关法律法规的实施也是知识体系中重要的内容。在我国,“盗版”现象在很多地区比较严重,这对当地的出版、软件等注重知识产权的产业有严重影响,会直接打击相关行业人员创作的积极性。

生活质量。生活质量的提升是城市环境建设的终级目标。我们通过人均住房面积、治安状况与安全感、收入水平差异程度、恩格尔系数和社会保障覆盖率这几个指标作为城市品牌中生活质量部分要素建设的依据。人均住房面积体现了该城市购买住房的难易程度,与居民的生活成本直接相关。治安状况是城市生活安定的重要指标。收入水平差异程度反映了城市的产业结构和分配制度的合理性,同时也影响着城市的安定。恩格尔系数很大程度上反映了城市的富裕程度,社会保障覆盖率关注的则是医疗、保险等城市内必须的保障制度的建设。

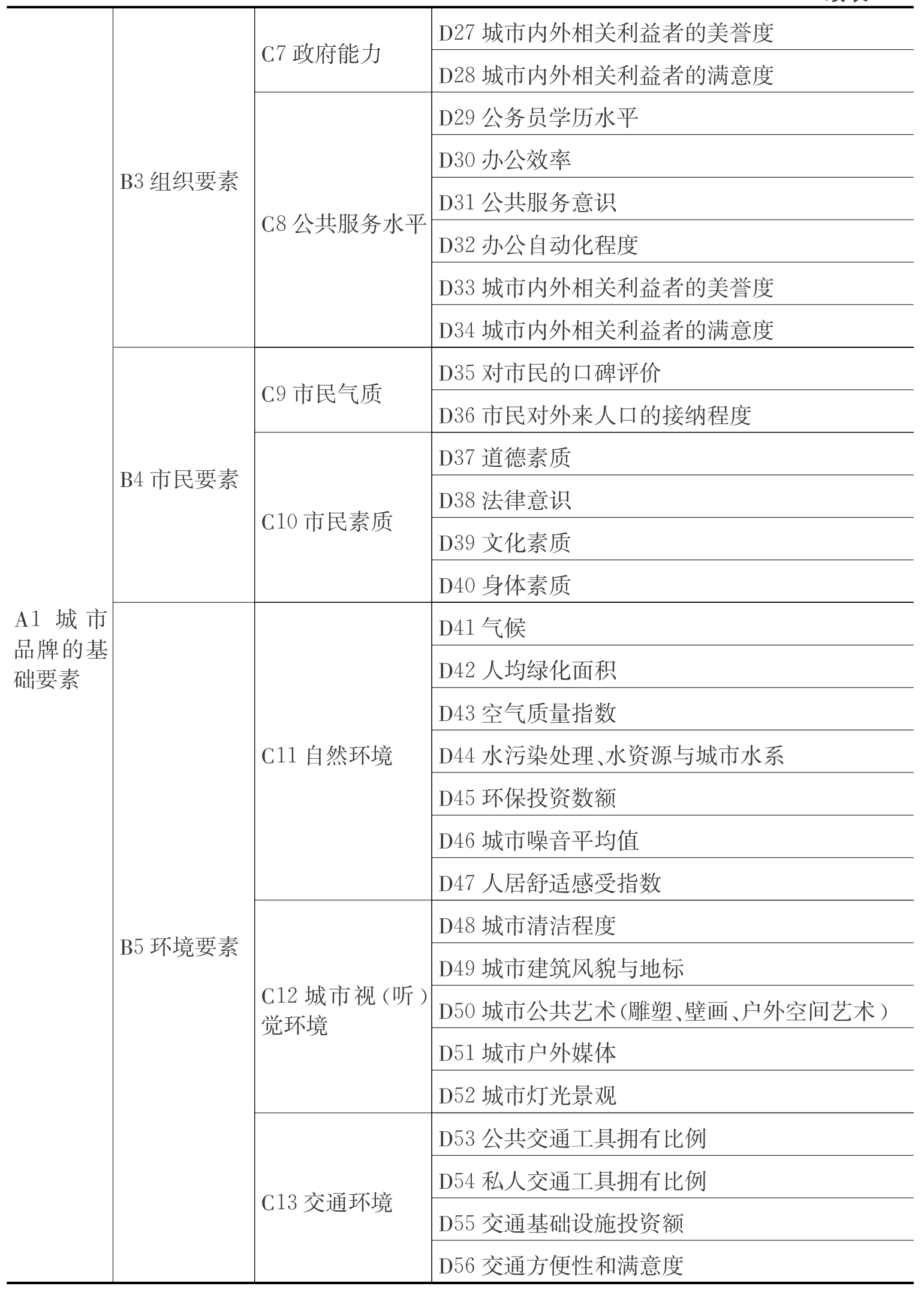

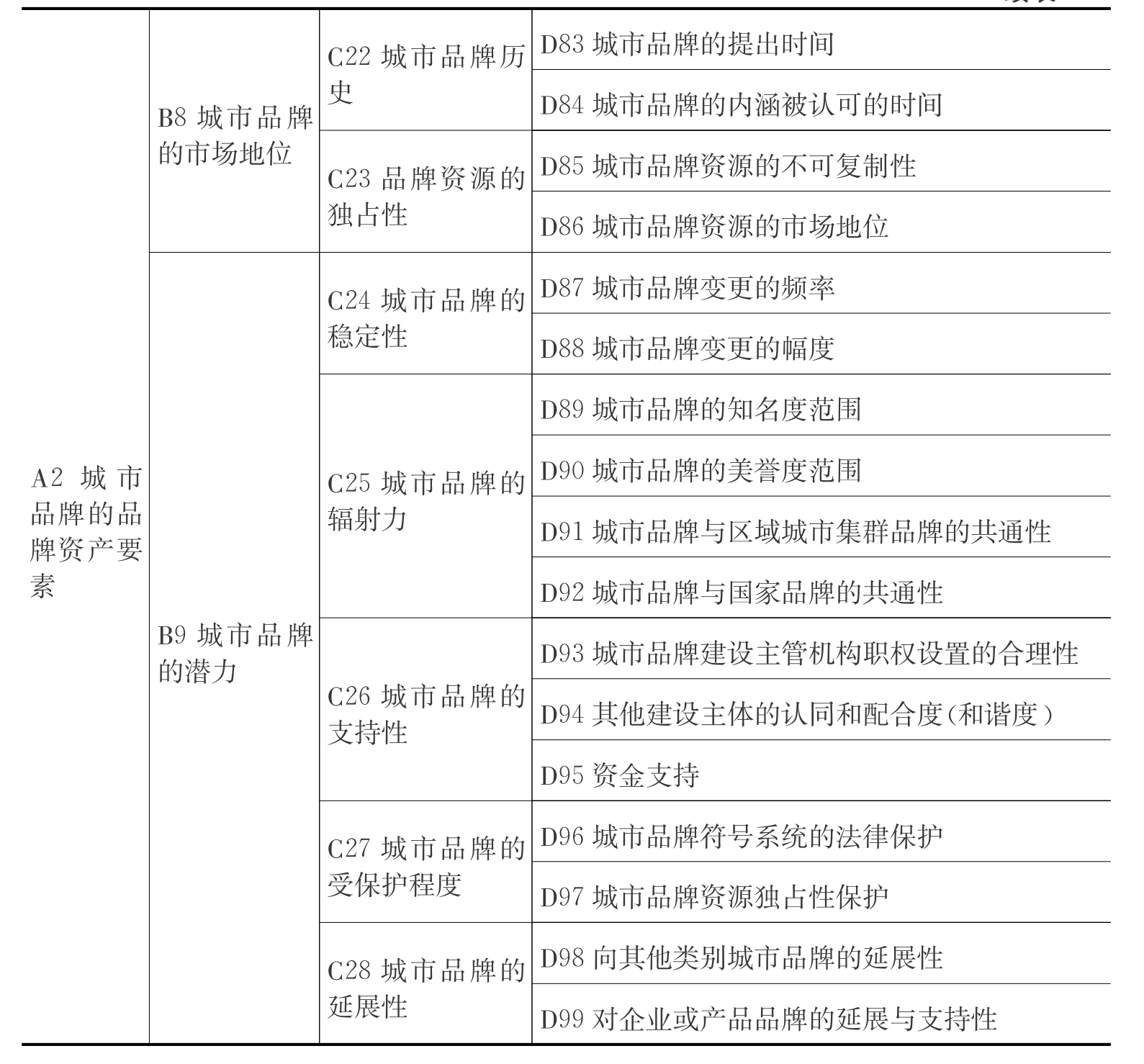

(二)城市品牌的品牌资产要素

城市品牌建设的“自定义式”要素指标体系的第二部分,是城市品牌的“品牌资产要素”。在大卫·A.艾克的《品牌资产管理》一书中,品牌资产被定义为“与品牌名称和符号相联系的附加在产品或服务上的品牌财产”(6)。城市品牌的品牌资产要素与城市产品相对独立,是对“城市品牌的基础要素”的附加。这一部分的要素是将品牌引入城市范畴的意义所在,关系到城市引入“品牌”策略之后的“品牌溢价”程度,尤其对城市品牌建设过程中的传播环节有重要的指导意义,可以帮助建设主体把握城市品牌传播中的重点与方向。

1.典型的品牌资产评估指标

品牌资产评估的传统方法包括“成本法”、“市价法”、“收益法”等,这类方法基本上以品牌的现金价值为评估手段和目的。大卫·A.艾克的品牌资产评估十要素模型和英特品牌公司的品牌资产评估模型综合考虑了品牌的非现金价值,对城市品牌的品牌资产要素较有参考价值。

(1)大卫·A.艾克品牌资产评估十要素(Brand Equity Ten)

大卫·A.艾克认为品牌资产“可分为4个方面:品牌知名度、被认可的品质、品牌联想度和品牌忠诚度”,(7)另外,专有资产也是可以借助市场调查方法得到的另一项指标。在以此为基础提出的品牌资产十要素模型中,评估品牌资产的指标包括:①忠诚度评估:价差效应;满意度/忠诚度;②品质认知/领导性评估:品质认知;领导性/受欢迎程度;③联想性/区隔性评估:价值认知;品牌个性;企业联想;④知名度评估:品牌知名度;⑤市场状况评估:市场占有率;市场价格、通路覆盖率。(8)

(2)英特品牌集团的品牌价值评估模型

英国的英特品牌集团公司(Interbrand Group)于20世纪90年代研发出的“英特品牌公司评估模型”以“品牌收益”乘以“品牌强度倍数”的方式计算品牌资产价值。在1990年发表时,英特品牌集团品牌价值评估模型的品牌强度倍数由七个部分构成:

①领导力(Leadership)——品牌的市场地位;

②稳定力(Stability)——品牌维护消费者特权的能力;

③市场力(Market)——品牌所处市场的成长与稳定情况;

④国际力(Internationality)——品牌跨越地理文化边界的能力;

⑤趋势力(Trend)——品牌对行业发展的影响力;

⑥支持力(Support)——品牌所获得的投资和重点支持程度;

⑦保护力(Protection)——品牌的合法性和受保护程度。(9)

城市品牌具有商品品牌或企业品牌不具备的特殊性和复杂性,因此影响其品牌资产的指标也应与上述的要素指标有所区别。我们以大卫·A.艾克品牌资产评估十要素和英特品牌集团的品牌价值评估模型为基础,设计了城市品牌建设的“自定义式”要素指标体系的第二部分——“城市品牌的品牌资产要素”。

城市品牌建设时需要重点考虑的品牌资产要素分为城市品牌的知名度、城市品牌的美誉度、城市品牌的市场地位、城市品牌的潜力这四个组成部分,每个部分的具体指标如下:

2.城市品牌知名度

品牌的知名度是指一个品牌被公众知晓、了解的程度。对于城市品牌来说,其知名度由三个要素构成,其一是城市的知名度,其二是城市品牌的知名度,最后是城市与城市品牌的联想性。构成城市的因素纷繁复杂,在城市的消费者眼中,并不是城市所有的内部要素都与城市密切相关,例如,泰安市的知名度就远远小于其市内的主要旅游资源——泰山。因此,在城市品牌建设过程中,需要分别关注城市的知名度与城市品牌的知名度,并根据实际需要加强知名度较小一方的传播力度。城市与城市品牌的联想性是指,在城市的内外部相关利益者心目中,提及城市就联想起其城市品牌,或者提及城市品牌就联想起其所属城市的概率大小,这一指标反映了城市与城市品牌之间关系的紧密程度,强调了在相关利益者心目中建立城市与城市品牌之间建立起联系的重要性。

3.城市品牌美誉度

城市品牌的美誉度是一个城市品牌获得公众信任、赞许的程度,它包括“城市品牌与城市的符合程度”、“相关利益者对城市品牌的好感度”两个指标。

“城市品牌与城市的符合程度”从内在气质上考量某一城市品牌的定位或气质等是否适合该城市。在对城市品牌进行定位时,要将“城市品牌与城市的符合程度”这一指标结合要素指标体系中的第一部分“城市品牌的基础要素”中的城市“整合形象要素”进行综合考量,如果一个城市品牌的定位与其“整合影响要素”中的印象不符合甚至自相矛盾,会使相关利益者产生认知断层或认知不调和,并由于先入为主等原因,很可能对城市品牌形成抵触心理,影响城市品牌的形象。

“相关利益者对城市品牌的好感度”可通过问卷调查等方式测量相关利益者对城市品牌的接受程度或好感度。

4.城市品牌的市场地位

城市品牌的市场地位与要素指标体系第一部分中的“城市地位”要素有密切关联。另外,城市品牌概念或定位等的提出时间长短也对城市品牌的市场地位有所影响。目前,我国的城市品牌建设刚刚起步,相对而言,提出城市品牌建设概念越早的城市确立其市场地位的条件越有利。但城市品牌概念被正式提出的时间并不长,而城市品牌的内涵被认可的时间远早于其名称被提出的时间的情况也有。此时,城市品牌的内涵被认可的时间也决定了城市品牌的市场地位,因此需要在确定城市品牌时充分利用已被消费者认可的内涵。此外,城市对形成其品牌的资源独占性也影响着城市品牌的市场地位。这一情况在旅游类的城市品牌中较为常见。因为旅游资源具有较强的自然或者历史依赖性,也就形成了资源的独占性。

5.城市品牌的潜力

城市品牌的潜力是城市品牌未来发展的保障,提高城市品牌的潜力的方法主要包括提高城市品牌的稳定性、扩大城市品牌的辐射力、增强城市品牌的支持性、加强城市品牌的受保护程度和增大城市品牌的延展性等。

(1)城市品牌的稳定性。城市品牌的稳定性反映了城市品牌的成熟度,同时也是对城市品牌建设的相关利益者的责任。其测量指标包括城市品牌定位、形象及内涵等发生变化的频率和城市品牌变更的幅度,频率越高、幅度越大,说明城市品牌的稳定性越差。

(2)城市品牌的辐射力。城市品牌的辐射力决定了城市品牌的影响范围。辐射力首先与城市品牌的知名度和美誉度范围有关。其次,城市品牌的外围是区域城市集群以及国家,当城市品牌要跨越周边城市集群品牌及区域、跨越国界时,区域城市集群品牌和国家品牌就成为城市品牌的背书品牌,例如,在国外的相关利益者心目中,中国的城市首先是作为“中国”的一部分,然后才是具有自身个性的城市,正如伦敦首先是作为英国的一个典型城市一样。在国外消费者心目中,国家的知名度通常高于其城市,尤其是中小型城市,在这种情况下,国家品牌就成为了城市品牌辐射的良好载体,因此,城市品牌与区域城市集群品牌及国家品牌的共通性就成为了城市品牌的辐射力的重要保障。

(3)城市品牌的支持性。城市品牌所获得的支持是城市品牌继续发展、提升的保证。支持可以来自三个方面,一方面是政府部门中主管城市品牌建设的部门或机构规划的合理性以及对城市品牌建设所需资源的支配权力;第二个方面是除当地政府外,城市品牌的其他建设主体,如企业、传媒、市民等对城市品牌建设的认同和配合程度;最后一方面是城市品牌建设的资金支持,这是城市品牌所有创建工作的基础。

(4)城市品牌的受保护程度。城市品牌的保护涉及城市品牌符号系统的法律保护和城市品牌资源独占性的保护,两方面缺一不可。目前,我国在城市品牌方面的法律法规并不健全,城市品牌建设者的法律意识也不强,对城市品牌的保护十分不利。

(5)城市品牌的延展性。城市品牌的延展性与下文所提及的不同城市品牌类型有关。城市品牌的建设是个长期的工程,在这个时间段里,随着城市实力的不断增强,城市品牌有可能向其他类别进行延伸,也有可能从单一的城市品牌向综合性的城市品牌发展,因此,城市品牌要预留一定的延伸空间,以适应今后可能的发展。另外,城市品牌的延展性与对企业、产品品牌的支持性也有利于城市品牌作为当地企业品牌、产品品牌等城市子品牌的背书品牌使用。

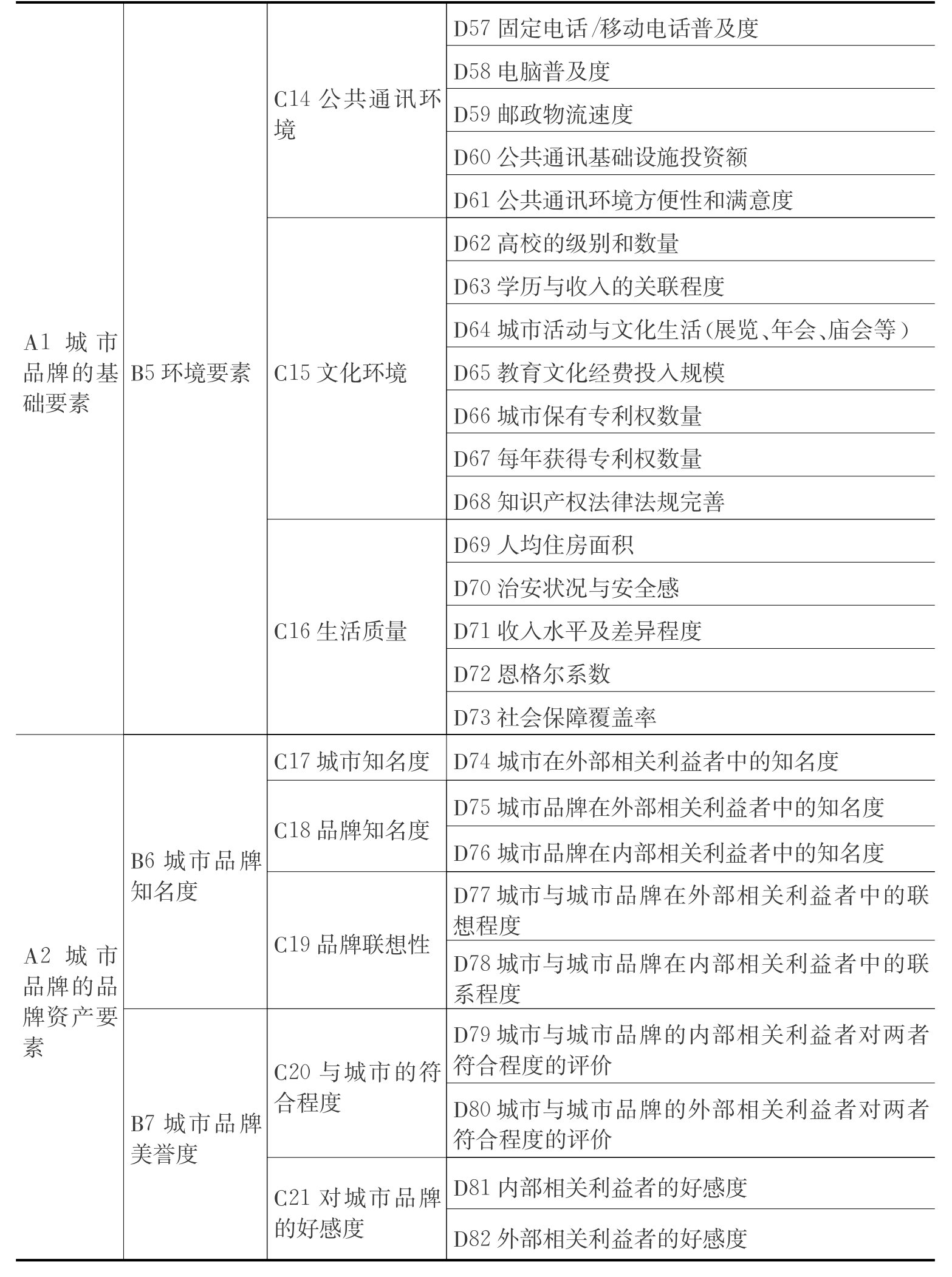

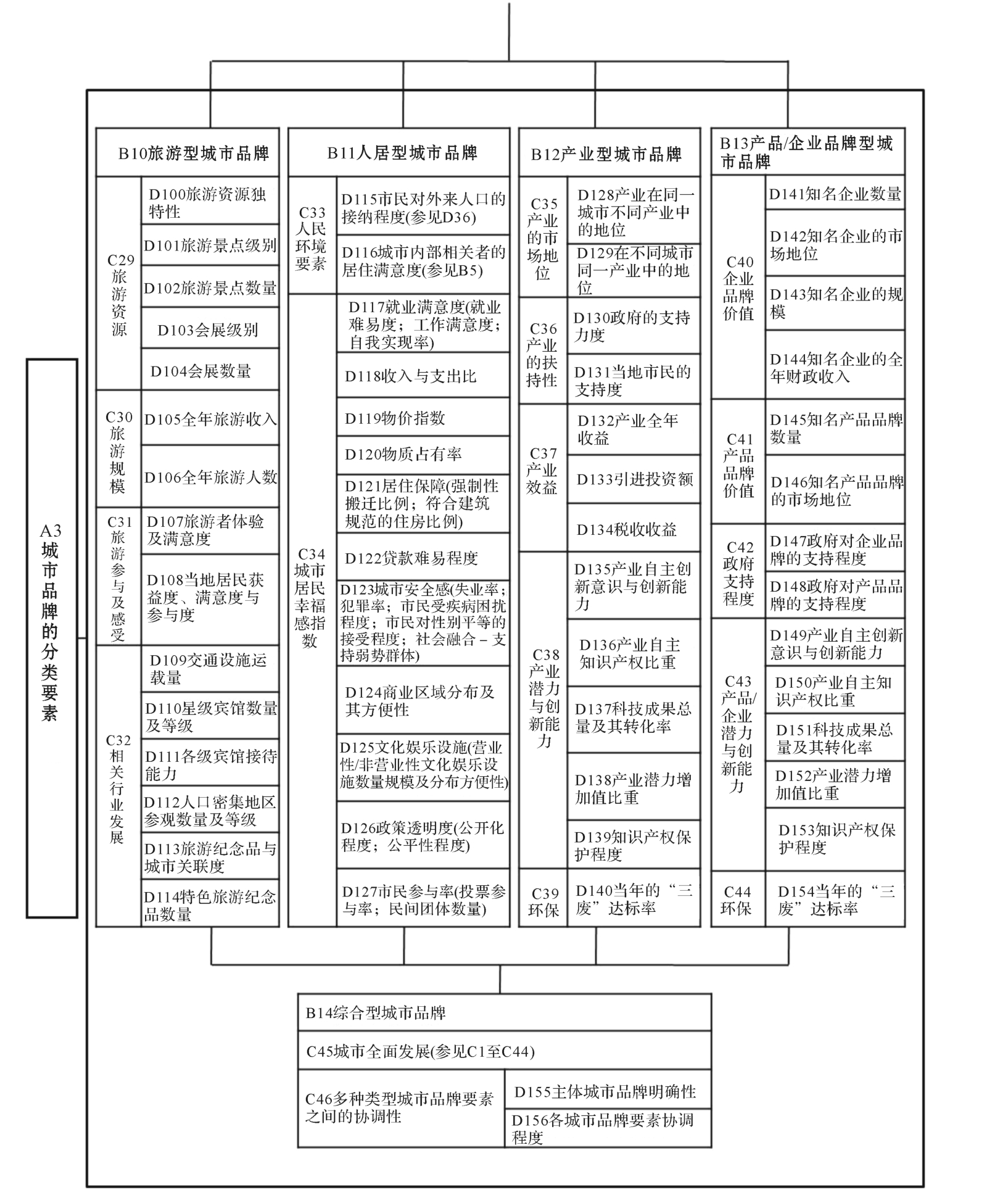

(三)城市品牌的分类要素

相对于上文两个部分来说,城市品牌的要素指标体系中的第三部分——“城市品牌的分类要素”是“自定义”部分。按照其核心的目标消费者的类别,我们将城市品牌分为旅游型城市品牌、人居型城市品牌。因此,在城市品牌建设中,需要在不同的要素上着力,以满足城市品牌所针对的不同目标消费者的需求。将要素指标体系按照城市品牌的类别进行“自定义式”的设置,是对市场营销中“市场细分”策略的借用。不同类别城市品牌的建设者可以根据城市品牌定位进行有针对性的选择,目的性更加明确,城市品牌建设也可以更加有效。

1.旅游型城市品牌

旅游型城市品牌“以吸引旅游者(包括商务旅游)为品牌目标,在获取旅游业发展的同时带动相关产业(如会展业、交通、住宿、餐饮、零售业等)的发展,并提供巨大的就业机会”(10)。除了上文的两部分要素之外,对旅游型城市品牌的建设还应该包括旅游资源、旅游规模、相关行业的发展三个部分。

(1)旅游资源。旅游资源要素包括旅游资源独特性、旅游景点级别、旅游景点数量、会展级别、会展数量五个衡量指标,其中会展的级别和数量主要针对的是商务类旅游,同时也可以作为自然文化类旅游的附加价值。

(2)旅游规模。旅游规模包括城市全年的旅游收入和全年旅游人数两个指标。

(3)旅游参与及感受。吴必虎等的《中国最佳旅游城市标准的理论与实施》中对中国最佳旅游城市的评估指标中提出了“旅游者体验及满意度”这一指标。这一指标指导旅游型城市品牌建设时从消费者的消费体验出发,值得借鉴。另外,“当地居民获益度、满意度与参与度”则将城市“还给”当地居民,引导建设者在建设城市品牌时不忘根本,以提高市民的生活质量为目标,同样应该引起重视。

(4)相关行业的发展。相关行业的发展是指与旅游相关的如交通、住宿、餐饮、零售业的发展状况。这类行业是旅游业得以维持和发展的保证。衡量的指标包括交通设施运载量、星际宾馆数量、星际宾馆等级、各级宾馆接待能力、人口密集地区餐馆数量和等级、旅游纪念品与城市的关联程度、特色旅游纪念品数量。

2.人居型城市品牌

人居型城市品牌“以吸引其他城市或地区的居民为目标,以获取税收的增加或带动房地产市场、人力资源市场、餐饮服务业等消费产业的发展”(11)。针对该类城市品牌的要素指标中,首先要强调指标体系中的第一部分“城市品牌基础要素”中的“市民对外来人口接纳程度”要素(D36),另外,第一部分中的“环境要素”(B5)也是关系到城市内部相关者居住满意度的重要指标。其次,参照联合国人居署的城市指标(12)并加以发展,城市居民幸福感指数包括:

(1)就业满意度:包括就业难易程度、工作满意度和自我实现率三个指标;

(2)收入与支出比;

(3)物价指数;

(4)物质占有率:包括人均住房面积、耐用品数量和可支配资金这三个指标;

(5)居住保障:强制性搬迁比例(应尽量避免强制性搬迁)、符合建筑规范的住房比例;

(6)(住房)贷款难易程度;

(7)城市安全感:失业率、犯罪率、市民受疾病困扰程度、市民对性别平等的接受程度、社会融合-支持弱势群体;

(8)商业区域分布及其方便性;

(9)文化娱乐设施:非营业性文化娱乐设施数量规模及分布方便性、营业性文化娱乐设施数量规模及分布方便性;

(10)政策透明度:公开化程度、公平性程度;

(11)市民参与率:投票参与率、民间团体数量。

3.产业型城市品牌

产业型城市品牌是指“产业集群的发展形成了产业品牌,继而形成城市品牌”(13)。例如以小五金、小饰品、纺织服装等传统产业为主,由大量的小企业发展而逐步形成产业集群的江浙一带的部分城市(义乌、永康等)以及以电子信息产品的代加工和装配业务产业兴起的东莞市等。产业型城市品牌的要素建设主要还应从产业的市场地位、产业的支持性、产业的效益、产业潜力与创新能力以及产业对环境的影响这五个方面的指标进行考量。

产业的市场地位包含两个层面:第一个层面是作为当地的支柱产业,该产业在同一城市的其他产业中的优势地位;另一个层面是不同城市同一产业之间的市场地位比较,如温州和义乌的小商品产业之间的比较。

产业的支持性包括当地政府对该产业的支持力度、当地市民对该产业的支持程度。

产业效益则是该产业的实际经济贡献,包括产业全年收益、引进投资额、产业的税收收益。

产业潜力与创新能力包括组成产业的各企业成员自主创新意识与创新能力、自主知识产权比重、科技成果总量及其转化率、产业潜力增加值比重和知识产权保护程度。

产业对环境的影响决定了产业和城市的可持续发展,衡量指标是当年的“三废”达标率。

4.产品/企业品牌型城市品牌

产品/企业品牌型城市品牌往往与一个或多个产品或企业品牌密切相关。对产品/企业品牌型城市品牌的要素指标主要包括:城市中知名企业数量、知名企业的市场地位、知名企业的规模、知名产品品牌数量、知名产品品牌的市场地位、政府对产品/企业品牌的支持程度、知名企业的全年财政收入。另外,与产业型城市品牌类似,产品或企业的潜力与创新能力以及企业对环境的影响同样是产品/企业品牌型城市品牌的重要衡量指标。

5.综合型城市品牌

综合型城市品牌通常包含多种类型城市品牌的要素,因此,上文所提及的四种类型的城市品牌建设中的各种要素,在建设综合性城市品牌时需要全部予以考虑,这样才能使综合性城市品牌满足“综合”的城市“消费者”的各种不同需求。由于包含的要素比较复杂,所以,除了前四种类型城市品牌的要素指标之外,综合型城市品牌需要协调好各类要素之间的关系,明确城市品牌的倾向,确定各类城市品牌之间的主次关系。因此,除了上述四类城市品牌的要素之外,各要素之间的协调性是综合型城市品牌的重要要素。各要素之间的协调性主要通过“主体城市品牌的明确性”和“各城市品牌要素的协调程度”这两个指标为依据进行建设。主体城市品牌的明确性是指,在兼顾城市的各种品牌资源的同时,城市品牌具有较为明确的侧重点,而不是眉毛胡子一把抓。各城市品牌要素的协调程度则是在明确主体城市品牌的前提下,兼顾各个不同类型城市品牌建设主体及不同城市品牌的品牌资源之间的协同关系,避免顾此失彼。

四、“自定义式”要素指标体系

(一)城市品牌的“自定义式”要素指标体系表

在以上国内外学者的研究基础上,我们提供以下要素指标体系,如表1所示。

表1 “自定义式”要素指标体系

续表

续表

续表

续表

(二)“自定义式”要素指标体系的应用价值

“自定义式”要素指标体系是在国内已有的城市品牌建设的要素指标体系的基础上,结合国外城市品牌建设的重要要素指标,并将商品与企业品牌的品牌资产评估方法应用到城市品牌上的结果。这一指标体系整合了已有的各要素指标体系的优势,参考了方丽和李江虹的要素指标体系中的相对较为完整的硬性指标,借鉴了杜青龙的城市品牌价值测评指标体系中独立地考虑“品牌自身价值”的方法,并以李江虹的指标体系中对城市分别满足不同消费者的“居住价值”、“投资价值”、“旅游价值”和“企业价值”等价值的分类方式为原型,发展出针对不同类型城市品牌的“自定义式”部分。“自定义式”部分的要素指标参考了吴必虎等的“中国最佳旅游城市评价指标”,沈建国、宁登介绍的“联合国人居署第三阶段城市指标”以及金延杰的“城市活力评价指标体系”等指标体系中的若干指标。另外,“自定义式”指标体系还应用了国外的“六边形”城市品牌模型等研究成果。“自定义式”城市品牌要素指标体系最大限度地保留了各指标体系的优势,并避免了各指标体系各自的不足,在量变的积累上产生质变,使得“自定义式”要素指标体系相对来说更为完善。

“自定义式”要素指标体系的最大特点是,以自选的要素组合方式,给予城市品牌建设主体充分的自由度,按照城市品牌的类型进行分类,适应各种城市品牌各自的不同需求,在指导各种城市品牌的建设时侧重点更为明晰,更有针对性,更大程度地保留了城市原有的特性和优势,充分发挥了城市的“个性魅力”。在城市品牌的创建与管理过程中,“城市品牌的基础要素”(A1)和“城市品牌的品牌资产要素”(A2)中的各要素基本涵盖了所有类型城市品牌建设的重点,是对城市品牌进行较为全面的建设的方向和依据;同时,以城市当地政府为主的建设主体应该立足于城市自身的资源等情况,结合要素指标体系第一部分中的“城市气质”(C1)和“城市地位”(C2)要素,并根据城市发展的目标,确定城市品牌的类别与定位,然后与“城市品牌的分类要素”(A3)中的城市品牌类别进行对应,如确定进行建设的是旅游型的城市品牌,则以“城市品牌的分类要素”(A3)部分中“旅游型城市品牌”(B10)的各细分要素为依据,对旅游型城市品牌必须具备的内容进行有针对性的创建。

参考文献

[1][美]Simon Anholt,The Anholt-GM I City Brands Index:How the world sees the world’s cities.Place Branding.Jan 2006.Vol.2,1,p.18-p.31

[2][美]Magdalena Florek,Andrea Insch,Juergen Gnoth.City Council websites as a means of place brand identity communication.Place Branding.Oct 2006.Vol.2,Iss.4;p.276-p.296

[3][美]Kotler,P.,Haider D.&Rein,I.(1993),Marketing Places:Attracting Investment,Industry and Tourism to Cities,States and Nations,Maxwell Macmillan Int.,New York

[4][美]大卫 A.艾克,爱里克 乔瑟米赛勒著,曾晶译,《品牌领导》,新华出版社,2001年

[5][美]戴维 阿克著,奚卫华、董春海译,《管理品牌资产》,机械工业出版社,2006年

[6][美]凯文 林奇著,林庆怡、陈朝晖、邓华译,《城市形态》,华夏出版社,2001年

[9]李江虹,博士学位论文,《城市品牌塑造及其评估》,万方数据资源系统学位论文全文数据库,2006年6月1日

[10]赵丽、夏永祥,《长江三角洲地区工业的区域分工协作现状及产业结构趋同现象浅析》,《苏州大学学报》(哲学社会科学版),2004年第4期,第35-41页

[11]孙湘明、徐皎,《城市品牌识别探析》,《国外建材科技》,2005年第26卷第4期,第164-166页

[12]吴必虎、冯学钢、李咪咪,《中国最佳旅游城市标准的理论与实施》,《旅游学刊》,2003年第18卷第6期,第41页

[13]沈建国、宁登,《城市指标与城市管理——联合国人居署“城市指标项目”回顾与展望》,《城市发展研究》,2004年第11卷第3期,第42-52页

[14]金延杰,《中国城市经济活力评价》,《地理科学》,2007年第27卷第1期,第9-15页

【注释】

(1)图片来源:Simon Anholt,The Anholt-GM I City Brands Index:How the world sees the world’s cities.Place Branding.Jan 2006.Vol.2,1,p.18-p.31.

(2)[美]E.Richard Gold.Intellectual architecture as place brand.Place Branding.Jul 2006.Vol.2,Iss.3;p.220-p.228.

(3)李娟:《关于“气质”概念的心理学涵义和现实涵义的比较分析》,《安康师专学报》,2005年第17卷第2期,第5-7页。

(4)孙湘明、徐皎:《城市品牌识别探析》,《国外建材科技》,2005年,第26卷第4期,第164-166页。

(5)同上,第164-166页。

(6)参见[美]戴维·阿克(David.A.Aaker)著,奚卫华、董春海译:《管理品牌资产》,机械工业出版社,2006年。

(7)参见[美]大卫·A.艾克,爱里克·乔瑟米赛勒著,曾晶译:《品牌领导》,新华出版社,2001年。

(8)参见胡晓云等编著:《品牌传播效果评估指标》,中国传媒大学出版社,2007年。

(9)卢泰宏:《品牌资产评估的模型与方法》,《中山大学学报》(社会科学版),第42卷(总177期),2002年第3期,第91页;转引自胡晓云等编著:《品牌传播效果评估指标》,中国传媒大学出版社,2007年。

(10)杜青龙:《中国城市品牌理论研究与实证分析》,西南交通大学硕士学位论文,2004年。

(11)杜青龙:《中国城市品牌理论研究与实证分析》,西南交通大学硕士学位论文,2004年。

(12)沈建国、宁登:《城市指标与城市管理——联合国人居署“城市指标项目”回顾与展望》,《城市发展研究》,第11卷,2004年第3期,第42-52页。

(13)马瑞华:《中国城市品牌发展模式比较》,《商业时代》,2006年第22期,第4-5页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。