3.操控非直接存在于情境中的规范

从定义上说,规范是当事者们共同拥有的,但规范并非一直都“出现”在传通情境当中。

某些具有操控力的当事者有这样的威力:使规范在情境中出现,并使它们对其他规范产生影响,而其他规范不得不有所屈服。

具有操控力的入室盗贼

看看高夫曼讲述的如下情境。

我们只有一次成功地逃脱了。我们刚刚急速地发动汽车,三人全坐在前排,后排堆满了商品。突然,一辆警车出现在街头的一角,它对着我们开过来,然后擦肩驶过。很简单,这辆警车只是在巡视。可是突然,我从后视镜里看到他们调转了车头。我猜想警察一定会过来叫我们停车,因为刚才错车的时候,他们一定看见我们这帮黑人了,而且是在这个时辰、在这个街区无所事事的黑人。我们的情况让人进退两难。波士顿发生了很多起入室偷盗案,我们并不是唯一的作案人,绝对不是。可是我知道一个白人很难想象一个黑人比他更有出息。在警察命令我们停车之前,我向鲁迪示意把车停下来。我使出了我的老一套伎俩:我走下车,向他们的车挥手示意。就像任何一个迷路的可怜的黑人一样,我以断续的言词询问怎么前往罗斯柏瑞的某个地点。他们告诉我怎么走,然后便离去,忙他们自己的事去了。而我们,也开着车继续忙我们的事。

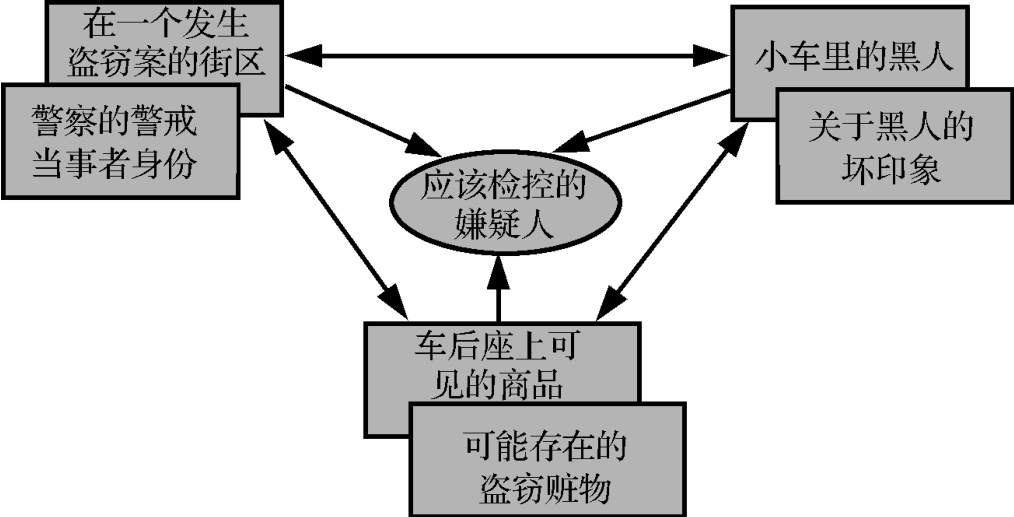

在这个盗贼与警察相遇的情境里,下车的那位黑人希望假扮成一帮“可怜的迷路的黑人”而不是“一帮入室偷盗的黑人”,从而对警察施加影响。为了达到这一目的,他使用了传通的多个不同的资源,尤其是角色之间关系的构建,并唤起用于社会共同解读情境的参考规范。

在这一情境中,黑人的目的是避免被捕。为此,他们必须设法让警察接受某个情境的定义。要让警察接受的是“迷路的黑人”的情境,因为当时的状况能够使人产生不同的判断和理解。那位黑人主角努力达成的一个效果就是,让警察觉得事情定位合理。不同的定位与不同当事者的“合理性体系”相关。显而易见,情境中的每个当事者都可以通过积极努力,认识到其他当事者(其他人如何演绎并且能够对情境做出不同的演绎)的参照语境。下车的黑人的影响力策略,是立足于他对警察所运用的关键语境的了解基础之上的。盗贼(其身份的构成)的计划是避免被捕。警察(其身份的构成)的计划是保护公民、捉拿盗贼。

盗贼了解警察们的主导语境特征(在白人区持续发生黑人偷盗事件的语境),并将其为己所用。他要表明他们的认识,即他们先入为主的语境特征是错误的。为此他要运用所有的交流资源:词句、语调、铺垫行为(他下车并向警察示意,用一种不确定的声音讲话)、态度……所有这些信号共同构成了与警察起初的解读语境所不同的另一种语境,而且还同时唤起了盗贼和警察共同参照的规范,使得另一种更加合理的语境由双方共同构建起来,情境的意义也由此产生(他们不再是黑人盗贼,因为盗贼已经溜掉了。他们是迷路的黑人,因为他们在问路)。

图5- 8 在具有操控力的盗贼情境中影响力的作用过程

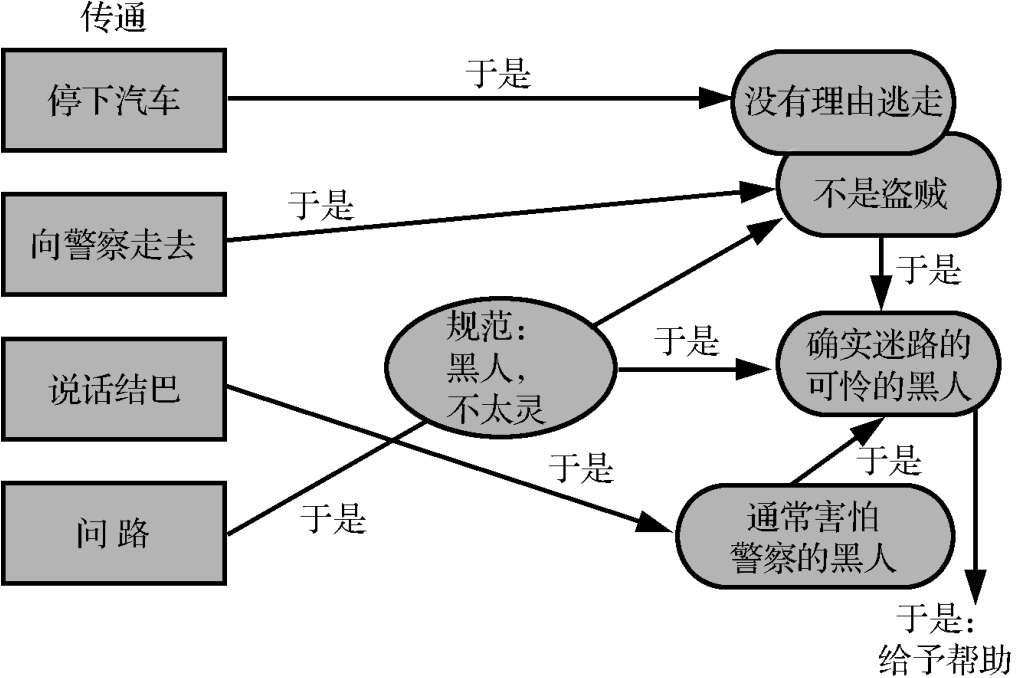

引发共有的规范

该情境意义的产生,是通过黑人发出信号并由警察进行解读而完成的。每个当事者都自愿发出信号,同时也了解其他当事者对此信号会做出的解读。这种“对他人可能对信号做出解读的事先了解”,来自于共有的社会认识,尤其是来自于对规范的认识。这些规范一方面决定了公民与警察的关系,另一方面也决定了盗贼与警察的关系。

在这一场景中,盗贼预见到警察可能做出的干预,这是他们对所看到的情境所能做出的解读:黑人坐着汽车,车里装满了商品,黑人在白人区出现……盗贼要制造出其他的信号,来掩盖前面的信号,从而产生出对这一情境更加有利的一种解读。如果有人来问路,那么说明他是迷了路,说明他是一个普通的公民,来向警察咨询信息。如果他说话结结巴巴,那是因为他在权威的代表人物面前缺乏自信,像所有普通公民一样。通过制造一些语言的、泛语言的信号,一些社会规范和一些“现场”就被引发出来了。从个人心里将这种事先存在的规范引发出来,建立起了一个特定的集体参照,这一特定参照决定了对于情境的根本性解读。尽管黑人盗贼参与创建了这种关系,但他作为“迷路而问路的可怜的黑人”的定位被作为构建情境解读(最终意义)的一个总体指导。该意义在参照语境的建立中自然产生。盗贼的定位(关系构建的过程)和规范的引发(共有的参照规范的构建过程)就像达到最终结果的手段,而这一最终结果就是情境的共同定义,这一定义来自于黑人对警察实施的影响力,当然也是为黑人达成目的服务的。

对定位的操控

为了制造出这一最终的情境中共同解读出来的意义,盗贼们首先要与警察们建立起一种与盗贼定位(“在这个时辰还有黑人在这个街区无所事事,目前的环境很糟糕:在波士顿发生了多起入室盗窃案”)所不同的定位。他们要建立起“迷路的可怜的黑人”的定位(“我向鲁迪示意把车停下来。我使出了我的老一套伎俩:我走下车,向他们的车挥手示意。就像任何一个迷路的可怜的黑人一样,我以断续的言词询问怎么前往罗斯柏瑞的某个地点”)。情境的解读完全不同于开始时的情况,可以给出一个不同的意义。黑人作为“盗贼”的定位便未能获得确立。警察们所获取的信息是一种不完整的信息(“……因为在错车而过的时候,他们已经注意到我们是一帮黑人”),因而会再产生出一些别样的解读(意义没有被完全确定)。

不同身份的表达

在这一情境中,警察身份和盗贼身份的表达,在很大程度上是社会性的、制度性的。警察的车调转了车头,这一传通行为清楚表明,他们是在执行任务,要确认那帮人不是盗贼。这也表示出他们的担忧:警惕盗贼、预防盗贼。警察们这一“警惕”的当事者,对于黑人而言,引发了他们的规范参照,从而确定新的情境和新的当事者。这还与关系的构建过程紧密相关。黑人盗贼要通过将自己定位于“迷路的可怜的黑人”来为自己的身份下定义,那么他就必须发出一些信号。正因如此,他结结巴巴地说话,表现得“很不自信”,像任何一个面对警察的公民一样(尤其当一名黑人在美国的波士顿面对白人警察时,更是“不自信”)。

我们必须注意到语境化关系的构建和为定义情境引发规范之间存在的互为因果的关系。该情境的定义,也就是关系产生的最终意义,就是:“这是些警察应该提供信息帮助的迷路的可怜黑人”。这便成为人们唯一可能共同接受的一种关系,包括警察在内,即:警察应该向迷路的穷黑人提供服务,这一语境与警察帮助一个迷路公民的情境是毫无二致的。在这种情况下,语境构建的过程与关系构建的过程紧密联系在一起。而关系构建过程又需要唤起通常规定人际关系的社会规范。它又回过头来建立起情境(语境化)的主导定义,或者使当事者接受相互之间的定位(关系的构建),或者引发出确定警察与“迷路的”公民之间关系的规范。

图5- 9 情境中最终意义的构建

对一场辩护的分析[5]

现在,我们来看看“说服型话语”,其典型代表是一场辩护。以下就是由一位著名律师诺德先生讲述的案例:

哦,是这样,有一天,我为一位黑人伞兵辩护,他杀了一位出租车女司机,连捅了二十刀,还抢劫了她。情节很可怕。没人愿意为他辩护。我救了他。但我认为,我之所以能够救他,是因为两场辩护。专家曾经告诉我说这人的智力发育有点迟缓……还说别人把他从他的故乡非洲带来,是为了将他培养成一名伞兵,然后我就问那位专家:

———他的智商水平有多少?

———哦!八十二……

———也就是说,相当于十二岁?

———是,差不多……

在辩护的时候,我面向陪审团中的一位工程师,对他说:

———工程师先生,我希望得到您的帮助。

因为,我想这人是学理科出身的……我对他说:

———您习惯与数字、公式、方程式打交道。有一个非常简单的方程式,请您写下来:“八十二=十二岁”。因为您和其他陪审员在一起,您可以做我的翻译。请您向他们提问:“在法国,我们要对十二岁的孩子施以死刑吗?”

另外还有一件事也可能发挥了救人的作用。在卷宗里、在专家的报告里、在心理学家的报告里、在医疗报告里,没有人提到过他是黑人。哪里都没有提到。于是,我说:

———有一个词,我们在卷宗里找不到,我们在整个案件审理的过程中也从来没有提到过,甚至连医生也将它疏漏,在今天的开庭现场,从开始到现在都没有人说过这个词。而我,我要说出这个词:黑人。你们没有看到他是“黑人”吗?

这番话引起了可怕的效果。我从那儿走开,我以前也没想到过有这样的效果。一时间,我转向他,看着他,自言自语道:“看啊,事实上,可他就是个黑人……”

一场辩护,就是这样,就是一些偶然抓住的词语,这些词语可以勾起相关的思维和不同的想法……

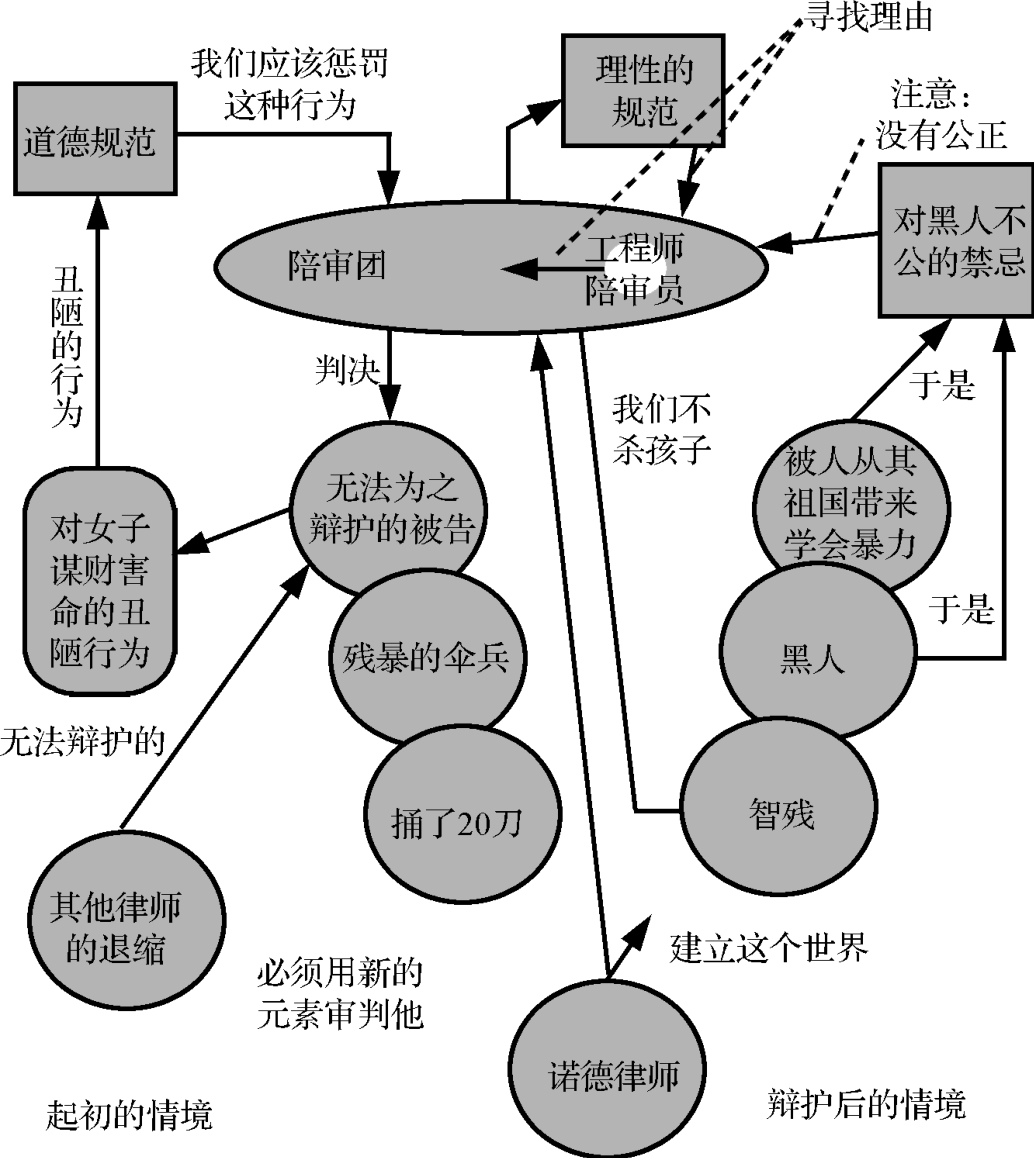

为了完成我们的分析,我们首先要考虑最初的情境,即被告相对于法官所处的情境;我们还要考虑在诺德律师的辩护之后,被告相对于陪审团成员所处的新的情境。

诺德律师在他的辩护过程中,完全重新建立起了由“客体”和情境元素之间关系构成的体系。

起初,我们知道被告的身份是:一个无法为之辩护的男子(没有人愿意为他辩护),他为了谋财捅了一名女司机二十刀。这位“伞兵”对一个毫无戒备的人实施了残暴的谋杀行为,可以想象一名女子和一名受过训练的伞兵之间的体力悬殊。因谋财而害命也是十分可憎的。所以,被告打破了道德的和社会的规范,而这些规范正主导着陪审员,并告诉他们要严惩凶手。情境中所有的元素都对被告不利。

律师通过他的言词,构建起了另一种情境。他先去除道德和社会的规范及对被告严惩的驱动力。他用另两个规范取而代之:一方面,理性和人性的规范;另一方面,西方对于黑人不公的禁忌话题。通过解释年龄与被告智商之间的关系(智商82= 12岁),他唤起了“科学性”的规范:测试表明这个人的大脑只有12岁。杀人犯的身份开始转变。人们可以将他看做一个孩子。然后,律师又利用这一新元素引入一个人性的、道德的规范:“在法国,我们要对十二岁的孩子施以死刑吗?”在一个文明国家,讲道义的人是不会对孩子判处死刑的。

诺德律师在唤起这一规范的同时,特别指向一位陪审团成员———一位工程师。他通过强调工程师的理性(理性规范),将工程师与其他人区别开。“习惯与数字打交道”(数字不会说谎)的工程师将在陪审团中成为他的代言人———理性和道义(我们不能杀一个十二岁大的孩子)的代言人。当然,通过这位陪审员对“科学性”所作的特别强调,是对所有陪审员“科学性”规范的唤起,他们应该考虑到这一规范。工程师被赋予了一种责任。如果这些陪审员没有考虑到这一点,工程师就会在让大家遵守这一理性规范方面显得无能为力。与工程师之间建立的这种特殊关系,分解了陪审团集体,并将所有人的注意力转移到新的审判元素上来:理性和道义(在法国,人们不会杀死孩子)。

然后,诺德律师引出了第二个规范。他请大家注意:在所有的卷宗里,都没有出现过“黑人”这个词!很明显,这反映了人们在逃避一个禁忌(一个禁止的规范)。人们羞于提到这个词,人们不愿意将他作为一个黑人而起诉。然而,这是个黑人。他立即拥有了一个新的身份,此身份与情境中出现的两个新的元素是相关联的。这个黑人被人从他的祖国找来,就是为了学习使用暴力(培养成一名伞兵,而每个人都知道,一名伞兵具有很负面的形象特征,因为他与以暴力取乐有关)。那么不用说,西方白人文化对于非洲人的深刻罪恶感被激发出来,这种罪恶感是与他们过去对待黑人的方式和殖民历史相联系的。在此情境中,对黑人总是可能存在着不公的这一禁忌被建立起来。这一禁忌敦促陪审员们:不要对这位黑人做出不公正的裁决,因为这是很冒风险的。

图5- 10 辩护过程中情况变化的示意图

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。