这把我们带回来了前一章讨论的囚徒困境和霍布斯陷阱。平克称之为“他者问题”(other guy problem)。他者可能是友善的,但你知道他者也想“赢”(继续以体育类比),所以他可能会因受到诱惑而背叛(欺骗),尤其是如果他想到你也想赢并且可能因受到诱惑而使诈的话。并且他知道你也知道他在深思同一个博弈矩阵,正如你做的那样,而你知道他知道你也知道……

在国际关系中,“他者”是另一个国家或者邦国(nation or state)。如果他们有核武器,你也有,就会导致一场军备竞赛,其结果类似于纳什均衡,这样的均衡使得美国和苏联冷战期间的核冻结状态持续半个多世纪,该状态则被称为“恐怖平衡”或者相互确保摧毁(MAD)。让我们看看这里面的运作机制,以及在我们所知的人性和威慑逻辑的基础上,我们还可以做些什么来进一步减少核战争的风险。这项训练有两个功能,既是道德进步的另一个例子,也是我们如何能够应用科学和理性来解决我们的安全遭遇的严重威胁的另一个例子。

1974年,氢弹之父——爱德华·泰勒(Edward Teller)——在接受珀代因大学(Pepperdine University)的荣誉博士学位时发表了校园演讲,当时我正是该校的一名本科生。他给出的消息是威慑起作用了,尽管我记得自己当时在想——正如如此多的政客一直在讲的——“没错,但一次失误就会带走一切。”《核战爆发令》(Fail Safe)和《奇爱博士》(Dr.Strangelove)这样的流行电影强化了这一看法。但失误并未发生。相互确保摧毁(MAD)发挥了作用,因为不论谁,通过首先对其他国家发起打击,都不会有任何所得——双方的报复能力如此强大,以至于先发制人最有可能导致的是双方(以及世界其余地方的相当大一部分)的彻底毁灭。“这不是疯狂!”国防部长罗伯特 S.麦克纳马拉(Robert S.McNamara)宣称。“相互确保摧毁是威慑的根基。核武器别无其他军事用途,除了威慑对手不要使用核武器之外。这意味着你永远永远都不应该对一个核武装的对手首先使用它们。如果你用了,就是自杀。”[11]

美国军事战略学家伯纳德·布罗迪(Bernard Brodie)1946年在书中首次清晰阐述了威慑的逻辑。他的书被恰当的命名为《绝对武器》(The Absolute Weapon),书中注意到原子武器的发展打断了历史发展脉络:“自遥远的时代以来,我们的军事体制的主要目的一直是赢得战争。但从现在开始,军事的主要目的必定是阻止战争。它几乎不可能再有其他目的。”[12]正如奇爱博士在斯坦利·库布里克(Stanley Kubrick)的经典冷战电影(在著名的作战室场景中,那里禁止战争)中所解释的:“威慑是这样的艺术,在敌人的头脑中制造对发动攻击的恐惧。”当然,敌人必须知道你有这样的毁灭性装置准备就绪,而这就是为什么“如果你把它藏起来秘而不宣,末日机器的所有关键价值就失去了!”[13]

《奇爱博士》是一部黑色喜剧,模仿了MAD战略,告诉我们如果事情发生严重差错可能会发生什么。在电影中,这个严重差错就是杰克D.瑞朋(Jack D.Ripper)将军一想到 “共产主义渗透、共产主义灌输、共产主义颠覆,以及榨干和污染我们宝贵体液的国际共产主义阴谋”, 变得精神错乱;因此他下令对苏联进行先发制人的核打击。鉴于这个不幸的事实,以及知道苏联人知道此事并因此会进行报复,巴克·特吉德森(“BUCK” Turgidson)将军请求总统全力以赴,发动饱和的先发打击。“总统先生,我不是说我们将会毫发无损,我是说至多死亡一千万到两千万人,封顶了,呃,取决于间隔时间。”[14]

相对于核武器投射的真实因果关系,他说的并不离谱(库布里克学习过冷战战略),据罗伯特·麦克纳马拉推算:“为了保证对方确实被威慑住不敢发动这样的先发打击,我们在报复中必须能够向攻击者实施什么量级的破坏?就苏联而言,我的判断是,我们有能力摧毁比如说他们人口的五分之一到四分之一,再加工业能力的一半,将会形成有效的威慑。”[15]当他1968年说出这番话时,苏联人口大概是1.28亿,换言之会有2500万到3200万人死亡。如果这还没让你战栗,请听听毛泽东的说法,他曾说他愿意牺牲一半中国人口,而当时的中国人口大概是6亿。“我们有这么多人。我们能承受一些人口损失。有什么不同吗?”[16]

哈罗德·阿格纽(Harold Agnew)充分意识到了这种不同,某种意义上他是现实版的道奇博士。他在洛斯阿拉莫斯国家实验室当了十年主任,在此之前,他在洛斯阿拉莫斯参与了制造第一颗原子弹——“胖子”和“小男孩”——的曼哈顿工程,并且,他在与艾诺拉·盖(Enola Gay)轰炸机平行飞行的B-29飞机中观察和测量了广岛上空爆炸的当量;他甚至把自己的16毫米电影摄像机偷偷带上了飞机,拍下了这场杀死8万人的爆炸的唯一影像资料。当阿格纽说下面这段话时,他的头脑里想的正是威慑。他说,我希望每一位世界领袖每五年见证一次原子弹爆炸,只穿内衣,“以便他能感受到热量的威力,并明白他是在玩火,因为我们正在快速步入这样一个时代,曾经见过了百万当量爆炸的人都不在了。而一旦你见过一次,它就会让你相当清醒。”[17]

美国国会技术评估办公室1979年出了一份报告,题为《核战争的后果》,该报告估计,会有1.55亿到1.65亿美国人死于苏联竭尽全力的先发打击(除非人们隐蔽在就近的避难所中,死亡可以减少至1.1亿到1.2亿人)。当时的美国人口是2.25亿,所以估计的死亡率在49%到73%。令人毛骨悚然!这份报告随后展示了与底特律规模相当的城市如果被一百万吨(Mt)当量的核弹击中会是什么场景。作为比较,小男孩——投在广岛的原子弹——当量是1万6千吨。一百万吨当量原子弹等于62.5颗小男孩。

一次一百万吨当量的爆炸会在地表留下直径约1000英尺、深约200英尺的火山口状弹坑,爆炸抛出的泥土成圈状物分布,直径是弹坑的两倍,具有高度放射性。从爆炸中心外推0.6英里,其间的一切都会面目全非……这一区域非工作时间的70000人口中,将无人幸存……这一区域的独栋住宅将会被彻底摧毁,只有地基和地下室能够残存……因为时间要素及其对一般应急手术的影响,放射性尘埃是否来自蘑菇云的柄或者盖是爆炸周边地区关注的一个焦点……近50万伤者提出了难以置信的沉重的医学任务。爆炸4英里范围内的医院和床位将会被彻底摧毁。在4到8英里范围的另外15%将受到极其严重的破坏,这个区域外剩下的5000张床位也会受到显著损坏。因为床位数量只有伤者的1%,无法提供重大的医疗辅助……会有上万烧伤受害者;然而在1977年全美只有85家专业的烧伤中心,共有1000到2000张床位。

报告中这样的内容有数页之多。把这些后果放大250倍(这被认为是苏联瞄准的美国城市数量),你就得到了报告中残酷荒凉的结论:“对美国社会的影响是毁灭性的。”[18]苏联及其盟国面对的灾难只会更重。战略空军司令部(SAC)在一份1957年的报告中预计,在和苏维埃集团核交战的第一周将会有3.60亿到5.25亿人死亡。[19]这样的数据是如此不可思议,我们的心灵很难容得下它们。

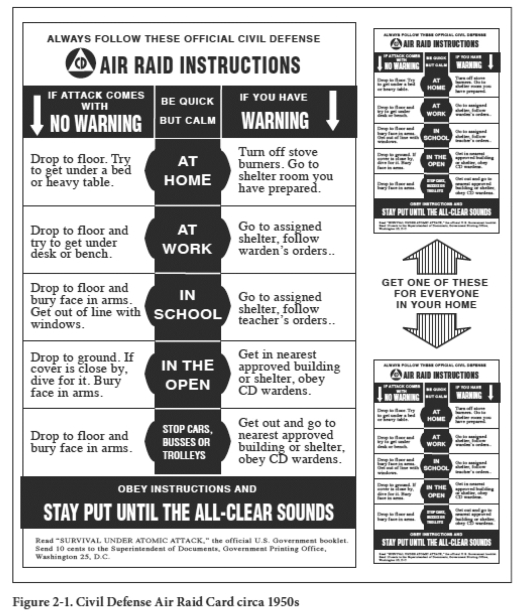

图2-1 一张1950年代的民防空袭卡片,指导市民在遭遇核攻击事件时“卧倒并掩护”[20]

作为1960年代早期成长起来的孩子,我记得在蒙特罗斯小学每周五早晨都有周期性的演练,也相信老师说的脆弱的木桌子将在洛杉矶上空发生热核爆炸时保护我们。

威慑至今一直有效——1945年8月以来任何种类的冲突中都没有引爆过核武器——但认为威慑是永久的解决办法则是愚蠢的。[21]早在1795年,在一篇名为《永久和平论》的论文中,伊曼纽尔·康德(Immanuel Kant)就指出了这样的威慑最终会导致什么:“因此,一场可能导致双方顷刻毁灭的战争……可能会带来这样的结局,即建立在巨大的人类坟场上的永久和平。”[22](康德的书名来自一名旅馆老板的签名,象征着坟场——不是我们大多数人为之奋斗的那种永久和平。)威慑仅仅是消解先发制人的霍布斯式诱惑的暂时方案,使得两大利维坦在相对和平中专注于自身事物,满足于在多沼泽的第三世界国家进行小规模代理人战争。

在爆炸、热量和辐射导致的直接死之外,天文学卡尔·萨根(Carl Sagan)和大气科学家理查德·图尔科(Richard Turco)在他们名为《无人思考之路(A Path Where No Man Thougt)》[23](基于《科学》杂志的一篇技术性论文[24])的书中探究了可能的长期后果。书中认为,一场全力以赴的热核战争引发的大火带来的烟、灰和废弃物足以挡住阳光,并开始另一个冰河时代,这将使得地球几乎无法居住。他们称这一幕为“核冬天”,但后来大多数科学家表示反对,因为可能性很低,全面核战争至多会导致“核秋天”而非冬天。[25]一位批评家注意到,将会有数百万人死于世界性的食物供应系统的瓦解,而不是死于气候变化。[26]很好,这是一个安慰——仅仅数百万而不是数十亿。撇开这场特殊争论的细节,在构筑通往零核世界的道德进步之路方面,萨根和图尔科勾勒了一个现实的建议,让全球核储备下降到最低充分威慑(MSD)水平——足够大,为了威慑住先发制人的核攻击,但又足够小,为了即使出现一个错误或者一个狂人引爆了一件武器的情况,也不会导致全面的核冬天(或者秋天)。

看起来我们正信步走向最低充分威慑(MSD),图2-2提供了证据,显示核储备已经急剧下降,总的弹头数量1986年处于峰值约70000枚,2014年下降到16400到17200枚。[27]萨根和图尔科估计,最低充分威慑(MSD)需要1000件核武器[28],离这一数字还有很长的路要走,但照现在的下降速度,2025年我们能够达到目标。冷战结束以后,维持数量如此庞大的核武库在战略上不那么必要,在经济上也并不合算,这使得美国(7135)和俄罗斯(8000)的核储备明显下降。这两国占了全球核储备的93.4%。更加令人鼓舞的是,现役核弹头只有4200枚,其中俄罗斯1600枚,美国1920枚,法国290枚,英国160枚,这使得当今世界比1945年以来的任何时候,更加远离被数万枚核弹头撕成碎片的危险。[29]

图2-2 全球核弹头数量的下降

核储备可能降为零吗?为了寻找答案,我旁听了克莱蒙特研究大学(Claremont Graduate)政治科学家亚采克·古格勒(Jacek Kugler)的一门课程《透视战争与和平》(Perspectives on War and Peace)。他的答案是不可能,至少有七个理由:(1)互相信任的国家之间的可信的威慑,是稳定且可预测的。(2)不稳定不可预测的国家,如周期性在发射井的剑鞘中玩弄核武之剑的朝鲜,需要报复威胁之。(3)还存在伊朗这样的国家,也需要以报复相威胁,因为这些国家威胁加入核俱乐部但不愿意加入国际社会。(4)正在进行常规战争的国家,如果有可能使用大规模杀伤性武器,需要报复性威胁使它们保持克制。(5)我们不信任或者不够了解的非国家实体如恐怖组织,同样需要报复性威胁。(6)使用核武器可能有禁忌,但拥有核武器至今仍无禁忌。(7)如何制造原子弹的核妖怪已经跑出了潘多拉盒子,因此其他国家或者恐怖分子总有机会获得核武器,并借此动摇威慑战略,同时增加意外核爆的可能性。

古格勒认为我们可以做到“地区性零核化”——如南美和澳大利亚这样的无核区——倘若主要的全球核力量(美国、俄罗斯、中国,或许还有欧盟和印度)能够提供不可否决的安全承诺,对潜在的有些国家或者恐怖组织首先使用核武器做出回应的话。但是因为信任问题,他认为全球零核化不可能实现。古格勒担心,目前的形势继续下去,中东的核交换或者针对以色列的核袭击可能发生。他说,主要危险在于核燃料在黑市上很容易得到,并且有些国家和恐怖分子能够负担得起黑市价格。

来自各个领域的分析专家描绘了一幅令人无法回避的景象,核安全只是幻象,我们已经危险地逼近世界终点,就像我们所知的《道奇博士》中那样。有科学家联合原子科学家联合会和《原子科学家公报》设立了“末日时钟”,时钟看起来永远距离午夜和世界末日几分钟之遥。畅销书作家如理查德·罗德斯(Richard Rhodes)的核四部曲(《制造原子弹》《黑日》《愚蠢兵工厂》《原子弹的黄昏》[31]),艾瑞克·施罗瑟(Eric Schlosser)的《指挥与控制》[32],都让读者震惊得眩晕,因为他们才知道自己已经死里逃生了这么多次:1950年投弃在不列颠哥伦比亚的马克Ⅳ型原子弹;携带两枚马克39型原子弹的B-52轰炸机坠毁在北卡罗来纳州;古巴导弹危机;在西欧举行的被苏联误读为核打击准备过程的优秀射手83(Able Archer 83)演习;险些把阿肯色州大马士革市从地图上抹掉的泰坦Ⅱ型导弹爆炸。罗德斯这样回顾了调查和写作核武器问题时的经历:

一开始你就知道,核武器已经被称为武器,这是与核武器有关的许多令人悲伤的事情之一。它们被浓缩在小到可以手提的装置中,但他们是巨大的破坏性力量。除了彻底摧毁熙熙攘攘的城市,我看不到它们还可能有什么用处。这种心理状态(使得决策者)把核武器当枪炮看待。1945年以来没有人愤怒地引爆核武器是有原因的。它实在太危险了。[33]

美国前参谋长联席会议成员詹姆斯 E.卡特莱特(James E.Cartwright)将军是全球零核美国政策委员会主席,该委员会发表的一份报告称,美国和俄罗斯可以在下述限制条件下仍然保持威慑:将各自的核武库减少到900枚,任何时候只部署其中一半,并有24至72小时延迟发射时间,允许故障——安全措施防止意外打击。[34]全球零核计划受到了许多重量级政治人物的支持,如总统奥巴马、俄罗斯前总统梅德韦杰夫、英国前首相卡梅伦、印度总理辛格、日本前首相野田佳彦、联合国秘书长潘基文。[35]当然,支持是一回事,行动又是另一回事,但全球零核运动发展迅猛不容置疑。[36]

一个显著的事实是,全球194个国家中只有9个拥有核武器。这意味着185个国家(95%)没有核武器也治理得很好。有些国家可能想要核武器,但生产不出核燃料以及其他材料,另外值得注意的是,自1964年以来越来越多的国家启动后又放弃了核武器计划而不是启动并最终完成,这些国家和地区包括意大利、西德、瑞士、瑞典、澳大利亚、韩国、中国台湾、巴西、伊拉克、阿尔及利亚、罗马尼亚、南非和利比亚。[37]不再追求核武器有很多有力的理由,其中之一是太贵了。冷战期间,美国和苏联为了制造125000枚核武器花费了近乎无底洞的5.5万亿美元,并且美国在它的核计划上每年还要花费350亿美元。[38]化犁为剑代价高昂,而且会使你成为目标。政治学家戴维·索贝克(David Sobek)和他的同事在一项2012年的研究中通过对一个国家启动核武计划与点燃军事冲突之间关系的跨国分析,检验了广泛流传的“世俗认知”:核武器赋予拥有者很多益处。他们发现,1945年到2001年间,“一个国家越是接近拥有核武器,也就越有可能被攻击。”为什么?“当一个国家启动一项核武器计划时,它就是在传递彻底改变谈判条件的意图。那些一度获得优势的国家现在将处于不利地位。”一个国家一旦拥有了一两件核武器,它成为先发打击目标的风险就下降了,但是并不低于它着手准备加入核俱乐部之前的水平。[39]换言之,两相权衡最好是不要拥有核武器。

这是那位卓越的冷战斗士——牛仔总统罗纳德·里根的观点,他倡导销毁“全部核武器”。据1980年代后期的美国驻苏联大使杰克·马特洛克(Jack Matlock)所言,里根总统认为核武器“完全非理性,完全不人道,除了杀人一无是处,对地球上的生命和文明可能是毁灭性的。”肯尼斯·阿迪莱曼(Kenneth Adelman)是里根领导下的美国军备控制和裁军署负责人,曾说他的老板经常会“脱口而出‘让我们销毁所有核武器’。”据阿迪莱曼回忆,“作为反共产主义的鹰派人物,他是如此反核,我感到意外。他会发表一些在我看来极左而非极右的评论。他恨核武器。”事实上,战略防御计划(SDI,又名“星球大战计划”)的全部目的就在于取消对相互确保摧毁(MAD)战略的依赖。马特洛克把里根就这个问题对他所说的话解释为:“你怎么能跟我——美国总统——说,我保护自己人民的唯一办法是威胁他国人民甚至文明本身?这是不可接受的。”[40]

并不是每个人都分享里根对无核世界的憧憬。里根的国务卿乔治·舒尔茨(George Shultz)回忆过一段往事,当英国首相撒切尔夫人发现里根总统向苏联领导人戈尔巴乔夫建议一起销毁核武器时,对他发起了 “手提包攻击”:

我们从[举行1986年美苏峰会的]雷克雅未克回来时,带着一个共识,那就是处理掉全部核武器是值得期待的目标。这时,她赶到了华盛顿,把我召集到英国大使馆。那时我才明白英国人表达的“手提袋攻击”是什么意思。她说:“乔治,你怎么能坐在那里眼睁睁看着总统同意销毁核武器?”我回答说:“玛格丽特,他是总统。”她反驳,“但你本该是脚踏实地的那位啊。”我的回答是,“但,玛格丽特,我同意他的看法。”[41]

今天,不仅乔治·舒尔茨是废核主义者,他的冷战同事前国务卿亨利·基辛格、前参议员山姆·那姆(Sam Nunn)、前国防部长威廉·佩里(William Perry),都是废核主义者。他们四人在《华尔街日报》公开呼吁覆盖所有地方的“无核世界”。[42]借登山的类比,他们在那里(以及其他地方)勾勒了零核化的现实政治困难:“在今天这个不安的世界,即使从有利位置观察我们甚至连山顶都看不到,并且说我们从这里到不了那里是诱人和安逸的。但走下坡路或者原地踏步的危险是实实在在的,不能视而不见。我们必须绘制通往更高海拔的线路,到了更高的位置山顶会逐渐映入眼帘。”[43]

有些理论家认为通往和平之路就是更多威慑。例如,已故政治学家肯尼思·沃尔兹(Kenneth Waltz)认为,有核的伊朗将会给中东带来稳定,因为“世界其他地方不存在单一的、未受遏制的核国家。当前危机的罪魁祸首正是以色列的核武库,而不是伊朗的拥核欲望。力量,归根结底,渴求平衡。”[44]力量有不求平衡的时候,比如苏联解体后美国单级统治的后1991时期——没有其他中等规模的国家力量崛起填补真空,没有崛起中的国家力量发动征服战争以聚集更多的力量,并且唯一的候选者中国已经快四十年无战事。此外,正如亚采克·古格勒所指出的,伊朗伊斯兰共和国不按国际体系的游戏规则出牌;它与美国和以色列没有正式的外交关系,因此发生紧急事件时沟通困难;它离以色列太近,导弹发射的预警时间只有几分钟,因此限制了反制措施比如反弹道导弹的效力,使得偷偷把脏弹打到以色列的可能性变大。[45]

对此我还要补充:伊朗有训练恐怖组织的历史记录,比如哈马斯和真主党,两者都反美反以色列;伊朗领导人已经反复并清晰地表达了他们的反闪米特人立场,比如2005年在一个名为“没有犹太复国主义的世界”的杀气腾腾的节目中,时任总统马哈茂德·艾哈迈迪-内贾德当着大约4000名学生的面声称必须把以色列“从地图上抹去”。[46]1930年代另一国家领导人在众多场合宣称他想要为世界除掉犹太人——他几乎做到了——考虑到这之后发生的一切,我们几乎不能挑剔以色列没有充分拥抱高喊着真主至大手指放在核机关上的伊玛目形象。

政治学家克里斯多夫·费特魏斯(Christopher Fettweis)在《危险时代?》一书中写道,尽管诸如“力量平衡”这样的直觉概念很流行——基于来自过去的少量不能一般化的案例,这些案例无论如何不再适用于当前情况——在相互高度依赖的21世纪,与20世纪的世界大战类似的“文明冲突”基本不可能再发生。实际上,他表示世界历史上生活在和平中的人口比例从未达到目前这么高,自1990年代早期以来,各种形式的冲突都在稳步减少,甚至恐怖主义也可以凝聚各国参与国际合作中以应对共同的敌人。[47]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。