一 新医改的背景:医药费用快速上涨,基本医疗服务可及性下降

自改革开放以来,中国医疗体制发生了翻天覆地的变化。与整个经济社会市场化的大环境相适应,中国的医疗领域经历了众多制度变革。在医疗保障方面,改革前覆盖了大多数国人的城市单位制医疗保障制度(即公费和劳保医疗)和农村合作医疗制度逐渐退出历史舞台。在城市,单位制医疗保障逐步为社会医疗保险所取代,而在农村各级政府为建立新的医疗保障体系而努力。问题在于,在很长一段时期内,尤其是在2005年以前,无论在城市还是在农村,新兴的医疗保障制度在发展的道路上步履蹒跚,结果导致医疗保障覆盖率较低,多数国人完全没有医疗保障。他们一旦生病,必须自行负担全额医疗费用。在医疗服务方面,各类医疗机构,尤其是医院,在一定意义上已经走向了市场化,即它们的日常运营必须依赖于收费。当然,在医疗保障体系尚不完善的情况下,绝大多数公立医疗机构运营收入的大部分来自患者的自付,一小部分来自医保机构的支付,另一小部分来自政府的补贴。

医疗服务体系有限的市场化导致了医药费用的快速上涨。大量的媒体报道热衷于渲染“天价医疗案”,但是,这类聚焦于耸动性个案的报道无法让我们了解到一般性的情形。让我们通过统计数据的分析,看一看公立医院的平均医药费用。由中华人民共和国卫生部编纂的《中国卫生统计年鉴》,每一年都披露了卫生部门所属综合医院的人次均门诊费用和住院费用(参见表1),而这类医院显然是城乡民众接受医疗服务的主要场所。考察这类医院的平均医药费用,在很大程度上可以代表所有公立医院(甚至是各类医院)的情形。

从表1可以看出,公立医院的平均医药费用每年都有一定的增长,这并不奇怪。关键在于,自1995年以来,平均住院费用就开始超过农村人均年纯收入,在2003年更是达到149.1%的峰值。这说明,就平均而言,农村居民只要一住院,一年多的生活费开支就会耗尽,如果不靠家人、亲属或朋友的接济,生活就会没着落。平均的情形尚且如此,如果不幸蒙患一场大病,因病致贫也就必定会发生了。

表1 1990—2010年卫生部门所属公立综合医院的人次均门诊费用与住院费用

资料来源 中华人民共和国卫生部:《中国卫生统计年鉴》,中国协和医科大学出版社,2004年,第87页;2006年,第105页;2007年,第104页;2010年,第98页;2011年,第100页。中华人民共和国国家统计局:《中国统计年鉴》,中国统计出版社,2010年,第342页。

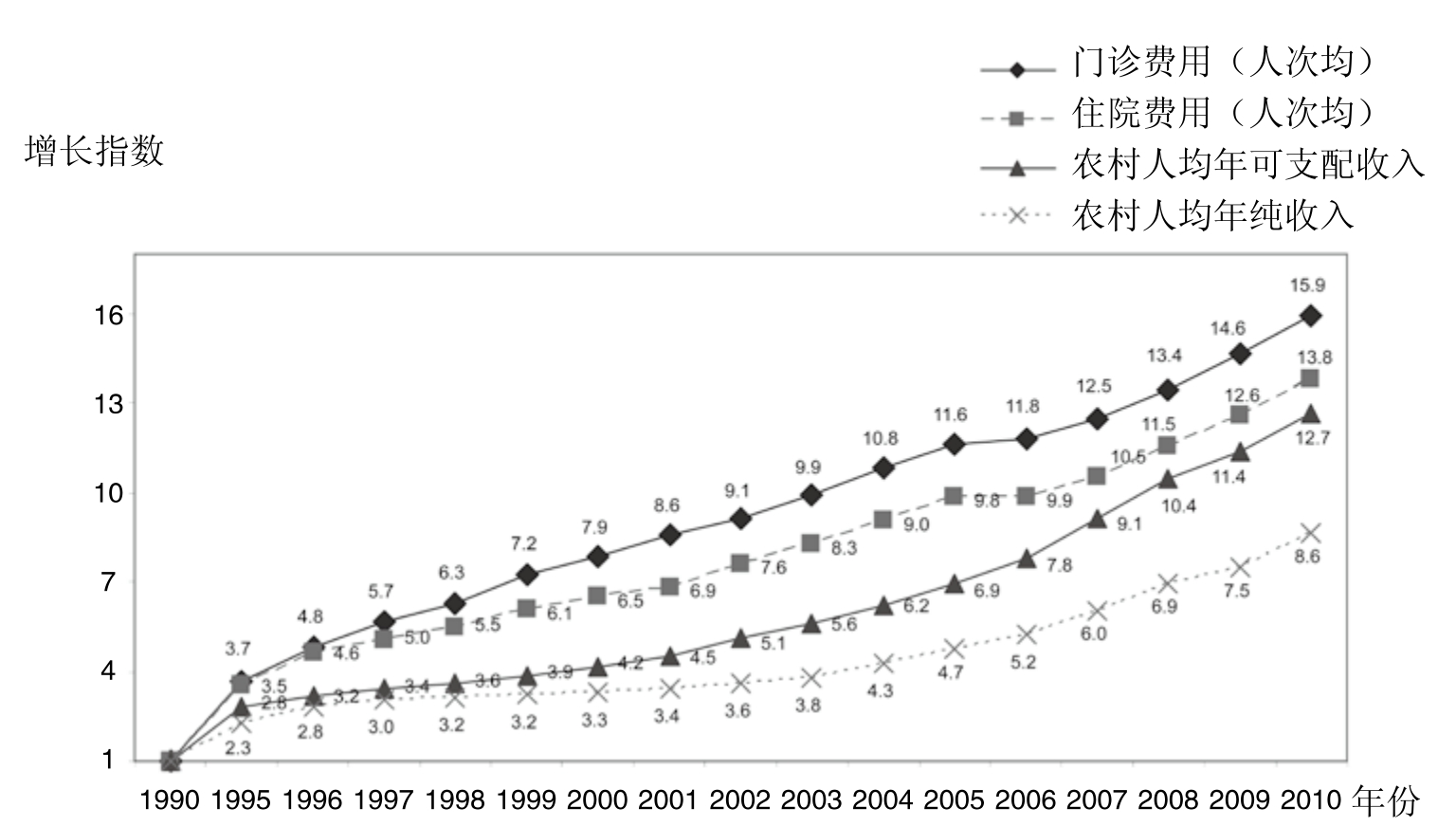

造成这种局面的直接原因,自然是公立医院平均医药费用的上涨幅度大大超过了城乡民众收入的增长幅度。让我们将1990年的平均医药费用设定为1,然后以此为基数,计算一下历年的增长指数,并同城乡民众收入的增长指数进行比较,以考察医药费用的增长幅度(参见图1)。由此可以看出,在卫生部门所属的综合医院中,2010年人次均门诊费用和次均住院费用分别是1990年的15.9倍和13.8倍,而2010年城乡民众的收入仅为1990年的12.7倍和8.6倍。而且,我们还可以发现另一个难以依据个例而发现的事实,即平时不起眼的普通门诊费用,上涨幅度最高。

图1 1990—2010年卫生部门综合医院医药费用的增长指数

资料来源 中华人民共和国卫生部:《中国卫生统计年鉴》,中国协和医科大学出版社,2004年,第87页;2006年,第105页;2007年,第104页;2010年,第98页;2011年,第100页。中华人民共和国国家统计局:《中国统计年鉴》,中国统计出版社,2010年,第342页。

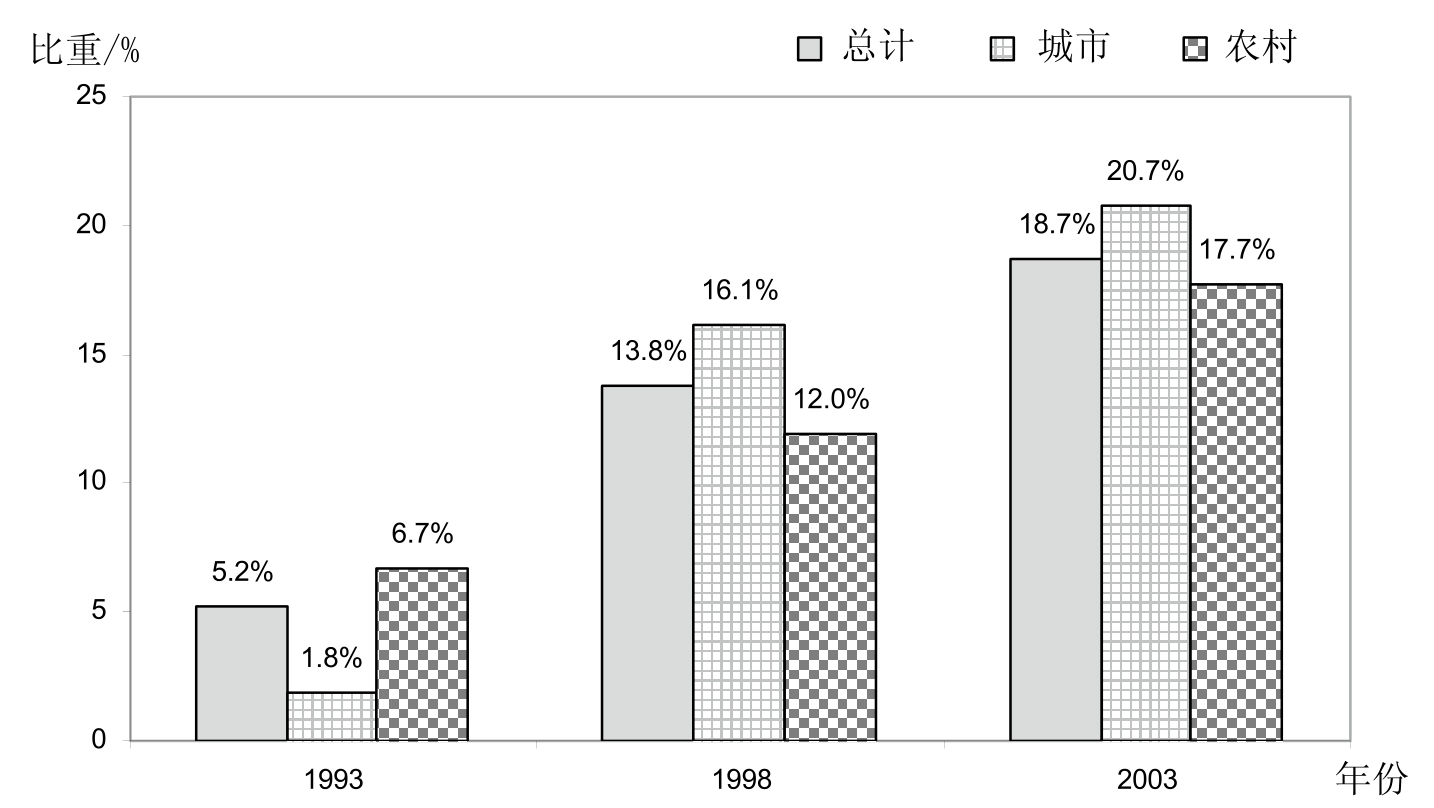

普通门诊费用的快速增长,在很大程度上造成了基本卫生保健(primary care,又译“初级卫生保健”)经济可及性的下降,即部分低收入民众因为没有钱而有病不看门诊。历次国家卫生服务调查的权威数据显示(参见图2),相当一部分民众因为经济困难而有病不医,即便是看起来不起眼的门诊服务也是如此。在1993年,民众因经济困难而放弃寻求门诊服务的情况还并不严重,但是随着时间的推移,无论在城市还是在农村,这一问题愈发突出起来。尤其是在城市,这一问题反而更加严重了。到了2003年,每五个自我感觉患病的城市居民,就有一个因为囊中羞涩而放弃就医。这表明,由于门诊费用的快速增长,基本卫生保健可及性的公平已经受到损害,民众的健康权由于医疗体制的弊端而难以得到保障。

图2 1993、1998、2003年中国居民患病后因经济困难未寻求门诊服务者的比重

资料来源 卫生部统计信息中心:《中国卫生服务调查研究:第三次国家卫生服务调查分析报告》,中国协和医科大学出版社,2004年,第36—37页。

这么多民众有病却没钱看门诊,要么抗着,要么自行买药解决。相当一部分病人小病拖成了大病,而大病治疗一般都费用不菲。不仅如此,大病还会使人丧失劳动能力,从而使患者及其家庭陷入贫困。很多研究表明,疾病在各种致贫原因中占首要位置。

在国际上,普通门诊服务是所谓“初级卫生保健”的一部分。世界卫生组织(WHO)曾经在1977年提出了2000年人人享有初级卫生保健的目标,中国当年也承诺要如期实现这一目标。原来,妨碍这一目标实现的主要障碍在农村,因此,当时中国政府的施政重点在于改善农村地区初级卫生保健的服务体系。然而,三十多年过去了,中国的经济有了突飞猛进的发展,人人享有初级卫生保健的目标不但没有实现,情形反而有恶化之势。不仅农村的情形没有改善,而且即使在医疗卫生服务条件相对较好的城市,也有越来越多的民众因为无钱而无力寻求门诊服务。

无论如何,中国医疗体系中出现了严重的社会不公正现象,即基本的医疗服务对于很多低收入者来说居然是遥不可及的。无论出于什么原因,有病不能医的情形在任何文明社会中都是不可接受的。让人人有病能医,也就是基本医疗服务的可及性,这是人类文明的一条底线。因为没钱而有病不能医的情形,竟然以大约20%的比例在中国出现,尤其是在貌似发达的城市中出现,这说明中国医疗体制欠缺公平性,也就是欠缺了某种公益性。因此,新医改势在必行。在这样的背景下,中国政府自2006年年底开始酝酿新一轮医疗卫生体制改革,即所谓“新医改”。经过多次内部的征求意见以及一次公开的征求意见,国家《新医改方案》于2009年春天正式发布[4]。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。