一 殖民符号与伤痕:城市空间结构变迁的文化意义

1949年是中国城市社会变迁的一个重要时间节点和时间切面。追溯历史,这个变迁是从近代社会发端的,而之所以中国传统城市结构能够向近代和现代城市社会结构转型变迁,主要是因为在1840年前后,世界科技与经济的进步、西方列强的成长和东进。西方列强侵入中国的过程,在打破传统封建国家集权政治与文化关系的同时,其经济与文化要素对中国的介入,在本质上蜕化了一个东方大国的政治体制和维持这种体制的文化土壤。从城市空间与结构变迁的角度看,西方列强的经济与文化的空间需求,改变了中国传统城市封闭式棋盘型空间格局。中国传统城市空间文化被打破了,城市从以往的以政治和军事为主的封闭式格局,开始走向以经济为其主功能的近现代的开放式发展格局,尽管这一历程相当缓慢,近代工业和现代兵器工业的发展使中国传统城市围墙功能得以丧失,虽然城墙只是城市转型中的一个符号表征,但是在中国的城市变迁中却有着重要意义,从1840年以后,中国城市的空间开始成为城市市民的生活空间。20世纪初的北京天安门广场,还可见其在农业社会生成的国家权力中心居住空间的乡村特征,可谓是传统农业社会的“土皇帝”的文化表征。但是,这也是值得人们留念的一个时期,即城市和皇城空间内外都具有强烈的自然属性关系,城市能够表现自然的生态关系,至少在现代社会已经是一种奢望了。无论是1840年,还是1949年,我们都可以清楚地看到社会变迁在某一时间段上的表现,能够看到社会变迁的时间符号。社会学家戴维·波普诺说:“从非个人的到极为个性化的因素,都可能引发社会变迁。”或如自然灾害、或如印度甘地的“执著努力”等,“社会学家和人类学家已经注意到引起社会变迁的七种主要原因:物质环境、人口、技术、非物质文化、文化进程、经济发展和促进变迁的有目的努力”[2]。这一分析显然具有普适性,或者称具有一般性。中国的1840年和1949年的社会变迁,表现了某种突变性的文化特质,社会变迁的本质原因除了人口、技术、文化进程等因素外,还表现为一种典型的政治冲突造成社会变迁的文化属性,即不同的政治文化、文明的冲突,促进了社会变迁的进程和速度,包括社会变迁的形式和结构。

20世纪初的北京天安门广场

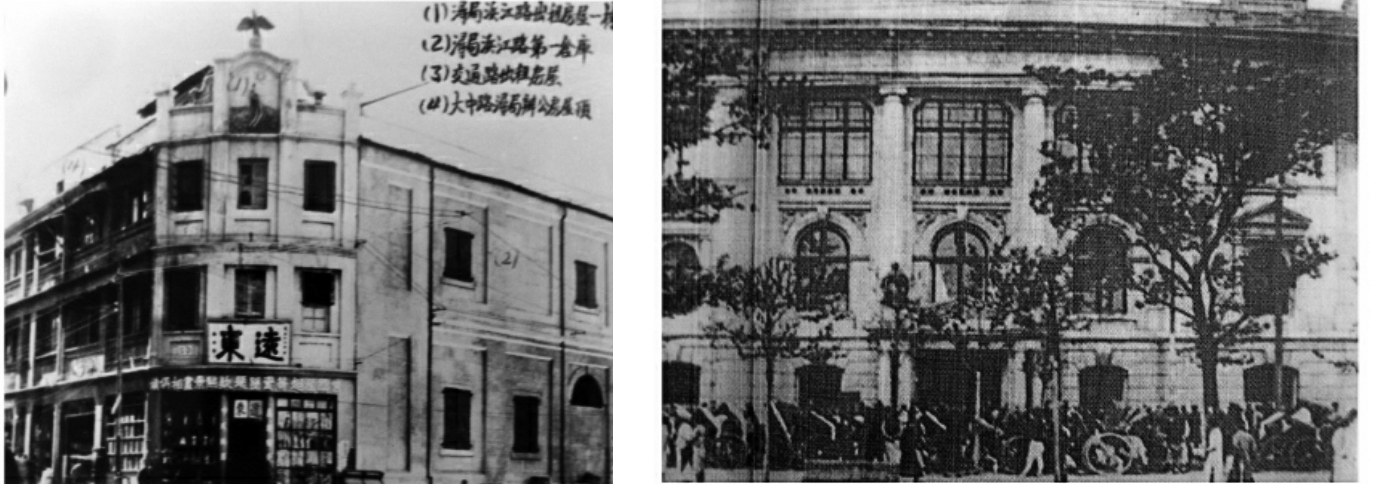

城市建筑是城市空间文化的表情与象征符号。无论是西方欧式古典式的或是现代欧陆建筑风格,还是大屋顶式的、九脊歇山、高台式等“中国式”城市空间景观文化,都以不同的建筑语言陈述着一个民族的时代文化信仰与情感,刻画着一个集体记忆的所思所感。近代社会发生之初的中国城市,还十分缺乏公共意义上的建筑空间,如公共的会堂、公共的图书馆、公共的医院、公共的市民活动空间等,中国城市整体空间价值仍然基本停留在封建社会的落后状态之中,权力者是城市的主要居住者和享受者,城镇里的生活是传统的旧式商业,以前店后场的方式为主,其建筑形式也是以传统手工业为主体的形式和表现方式。1840年以后,在西方列强文化的入侵下,属于西方式的建筑空间和建筑文化开始在中国大地蔓延,西方的经济、文化强行登陆中国,中国许多城市出现了各色各式的“西洋建筑”。在这类建筑中,往往是以新型商业空间、金融经营空间、旅馆空间和相关行政建筑空间占据主要地位,这也是中国传统城市社会空间与建筑文化在近代社会转型的主要象征。在近代中国城市功能的转化中,建筑空间的文化表现虽然也是一砖一瓦一石垒起的建筑,但在结构和空间样态上发生了质的改变。城市建筑作为一种财富的象征,作为一种城市文化的象征,作为一种现代符号的价值象征,在中国的城市中发生了较为彻底的变革。近代中国城市至少告诉人们,城市本身的世界性文化意义,在中国的城市里可以看到世界各国的建筑与文化。但是,即使在1900年的中国城市里,仍然缺乏市民社会意义上的公共空间与设施。

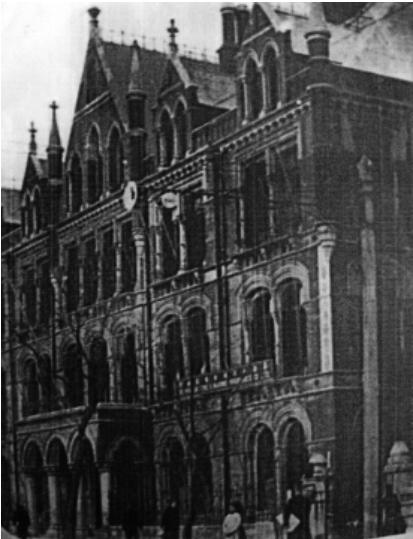

城市建筑是城市空间变迁的表现者和证明者,当它以高耸的身姿而立于历史时空的时候,它既是一个城市空间变迁的表现者,也是雄视者,同时也是一座城市沧桑历史文化的见证者。在甲午战争炮火之后,中国的一些沿海、沿江、沿边城市空间成为世界万国建筑的集聚地和表现地,各种颜色、各种样式、各种形态的建筑和异国旗帜在民族化的异国使馆建筑上空傲慢地飘展,这些建筑和相关的街区空间,在西方列强侵占中国的租界之后,也带给中国人新的空间意象与认知方式。在哈尔滨、大连、天津、青岛、烟台、上海、福州、广州、南京和武汉等沿海、沿江开埠城市首先迎来了第一批西方建筑——各国使馆和相关机构。这种全新的建筑空间模式、全新的城市街区、全新的城市生活系统,给中国的城市带来新生感觉和新的生机,也带来耻辱!

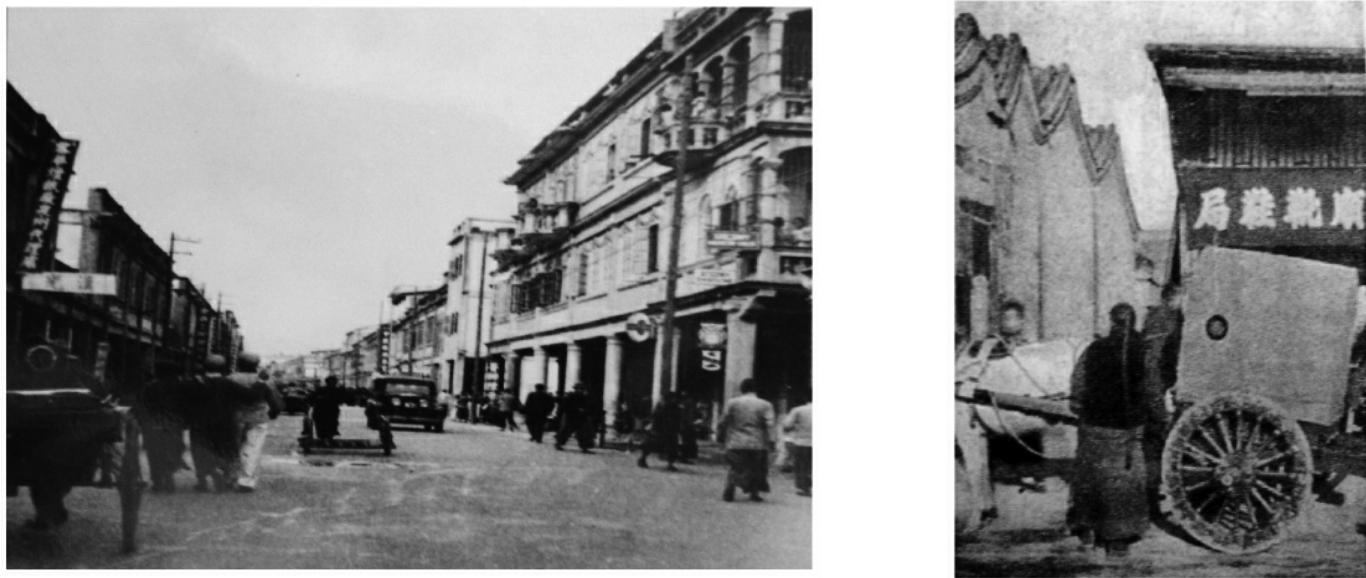

近代中国的城市,由于特殊的历史与社会变迁,当时的城市可谓是一个“文化大箩筐”,什么都可以往里装,或者说无论是何种文化都能够容纳在这个“文化容器”之中[3]。芒福德在他的城市发展史的研究中,充分论证过城市作为文化容器的意义与价值,或者说,人类文化的主体是通过城市的文化积累来完成的。1840年以来的中国,是一个发展极不平衡的国家,一个典型的多梯度的混合型社会经济体,有传统封建经济型、资本主义经济型、殖民地经济文化型、农奴制经济文化型和苏联式社会主义的经济文化型,整个社会处在一个混杂、动乱的社会变迁之中,特别是沿海发达地区的城市,更是一个包罗世界近代化万象的社会空间,全世界所有的文化、经济类型在当时的中国都可找到生存的基础,甚至在民族文化内部,包括三教九流、三百六十行无不云集在相对发达的沿海、沿江城市之中。近代中国的城市成为西方列强瓜分世界经济的据点的同时,也创造了这种文化集聚的机会,上海、北京、武汉等城市成为典型的“万城博览会”的空间“样本”:在中国的城市中可以看到万国风情、万国建筑、万国汽车、万国影视、万国肤色、万国服饰、万国饮食、万国的日常生活用品……无一不在,这里所用的“万国”一词,作为一种比喻,虽然有些夸张,但是,近代中国发展最快的城市,的确是中西文化交流、世界各国文化齐聚、殖民文化充分发展的地方。在城市中可以看到各式人等,农民、戴瓜皮帽的地主、洋人、白人、黑人,甚至可以看到“梳长辫着西装的男人”、“留西式发型穿马褂的书生”、乞讨者及“黑帮老大”……世界商业经济的发展竞争与贸易表现为掠夺式竞争,中国的沿海城市成为这种竞争和掠夺的舞台。尤其上海是当时世界东西方经济与文化交流的生产场域,中国不仅有了世界各国所有的建筑文化与风格,关键还引进了西方的商业经营模式,如新式百货业、新型的娱乐业、证券业和房地产业等,引进了西方式的经济文化形式以及新的城市居住空间,上海的石库门就是西方地产进入中国的写照之一。

20世纪初,帝国主义在纷纷掠夺中国大量资源的同时,又竞相进入中国市场,并在中国相对发达的城市发展工业、商业和贸易,这些机构的设置为城市建筑业的发展带来新的机会,根据商业经营的需要,各殖民国纷纷在他们所在城市的势力范围内扩建各式商业设施,建设工业建筑,开发娱乐经营和居住型建筑。殖民化的文化建筑特征,成为中国近代城市发展的特有景观,甚至可以说是一种殖民化的“城市痕迹”,也是近代化的城市风景线。在上海不同的租界街区,会看到许多形态各异的外国式建筑和景观,或许这就是上海的文化,虽然曾有过西方列强侵略所带来的耻辱,但是,今天看来,历史给这座城市以新的要素和历史性的“城市文化资本”之一,就是来自于旧上海街区的各色外国建筑[4]。从城市空间符号角度来认识,或以城市路灯为例,可以十分深刻地说明这一时期的城市社会变迁的形式与感知。中国1840年以来城市路灯的发展过程:植物油灯—煤油灯—煤气灯—电灯—到当代多种能源灯。上海市1865年建造的路灯是用煤气的。当时租界内的大英“自来火房”(后改为英商上海煤气股份有限公司)开发煤气至城市居民家中,被上海人称之为“地火”。近代以来的很多记载都告诉我们,每当西方文化和某些外来文化传入中国时,都有人大声疾呼其利弊,多以“狼来了”为比喻,也可见中国文化的封闭性和国门开放的艰难性。《上海小志》卷2有记载说,煤气进入中国时,有人害怕。当电灯进入中国之初,也有人害怕:“其初,国人闻者,以为奇事,一时谣诼纷传,谓为将遭雷殛,人心汹汹,不可抑置。当道患其滋事,函请西官禁止,后以试办无害,谣诼乃息。”面临着无数的新东西,传统中国社会总是以排斥为主,后则欣然接受。上海市民对这种灯非常有感触,有文章说:煤气“由铁管以达各家,虽隔河小巷,弯折上下皆可达。街衢之间遍立铁柱,柱空其中,上置灯火。至晚燃之,照明如昼。富贵家多至数十盏,以小铁管暗砌墙内壁,令火回环从上而下,宛如悬灯。每家铁管总处设立灯表,可测所用煤气多寡。局人按月验表以收费。其人工之巧,几不可思议矣!”[5]中国历史上的城市是没有照明的,只是有些街区是以传统灯笼作为城市夜间照明之用,而城市出现电线杆、路灯是城市的一个时代的进步。因为当时在西方人的眼里看到中国“城市是黑暗的”,1908年有外国人记载:很多“城市中没有公共照明。入夜,街道上漆黑一片,阴森凄凉,行人绝迹。煤油灯在中华帝国各地被广泛用于照明以前,人们一般用蜡烛做的纸灯笼,或者点燃花生油碗内的棉灯芯照明。由于没有良好的照明条件,多数人日落而息,日出而作。煤油为家庭生活带来了很多方便,夜晚,人们可以读书,全家人也可以聚在灯光下谈天”[6]。有记载说,1882年(光绪八年)上海[7]街头的煤气灯被电灯取代。南京近代第一杆路灯也是一根木杆上挂的煤油灯,1910年,“南京举办南洋劝业会,利用自备发电机发电装设电灯作为场地道路照明”。[8]伴随城市社会的发展,城市中夜晚更多被商业街区的霓虹灯所取代,抑或可以说,从1840年以来城市现代夜晚最大的变化就是出现了“灯红酒绿”的夜生活。

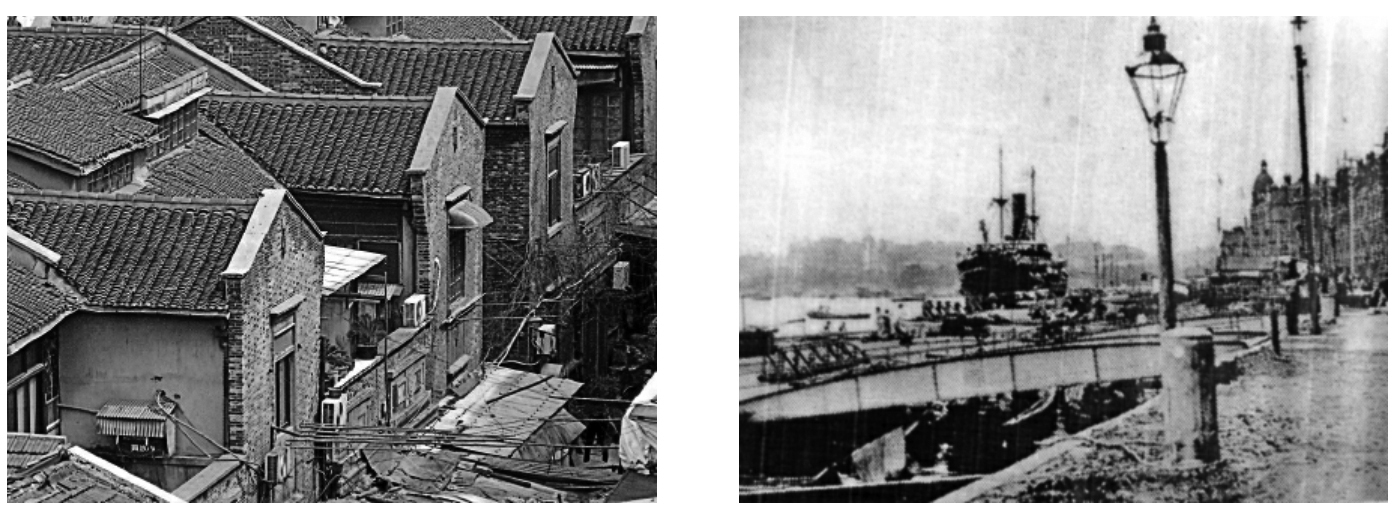

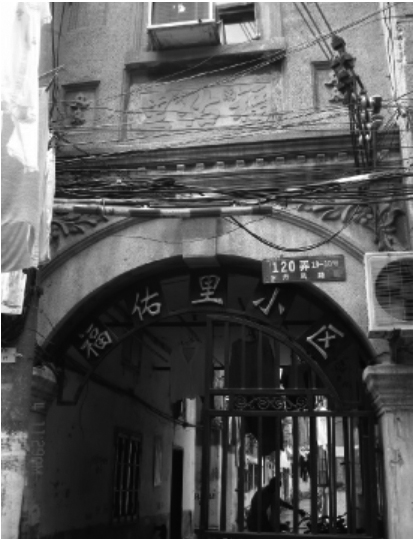

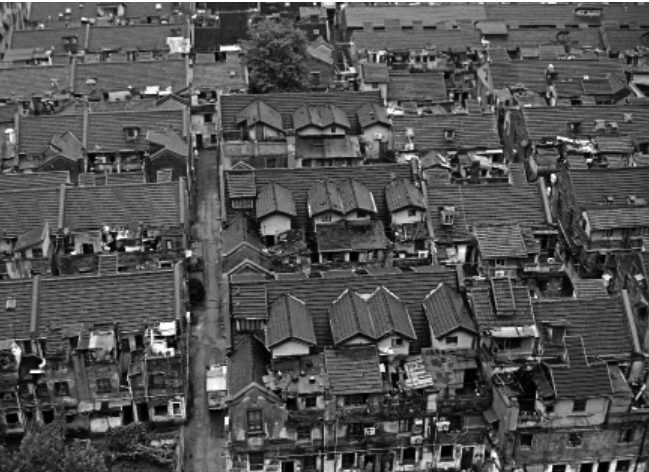

近代中国的城市在资本主义文化和中国传统封建文化的双重挤压下,必然具有某种畸形的结构与样态,不同租地的街区有着截然不同的文化痕迹。在上海的街区你既可以看到豪华的西洋别墅和银楼,也可以看到肮脏拥挤的棚户区和旧式里弄及“下支脚”,各色店铺名目繁多。在近代那风雨飘摇的时代,北京、天津和上海等城市的某些街道的空间意向已经完全西化,街角的西洋酒吧和鳞次栉比的西式洋房,在城市的某些空间已经完全建构了欧陆的风景空间,一方面表现出西方文化的侵入,另一方面也表现出近代以来作为中国城市的文化变迁。而对于北京和上海而言,在北京表现为“胡同文化”,在上海表现为“里弄文化”,特别是在近代上海的里弄街巷和洋房里,能够看到店招店牌和条幅上的汉字,在西式街区里能够看到穿旧式长袍逛街的人。我们熟知的上海西洋式商业建筑,是以“后入为主”的方式占据了中国传统建筑空间文化应有的位置。大量迁入的各国各地人口以地缘和血亲关系择地而群居,在不同的街区,你可以看到有着不同口音、职业、价值观、生活习性的地方性群体。“宁波帮”是上海这类城市转型的文化代表。

整个城市社会在近代社会的诸多制约的因素中,发生着激烈的重组与分化。同时它也在近代文明的潜移默化中,伴随着世界文明的发展而更快地前行着。城市格局的改变是艰难的,最主要的是农业社会的生活方式在城市里顽强地存在与发展着。近代以来的中国,直至1949年,农村的生产与生活方式仍然是城市生活的主要形式之一,甚至在中国改革开放前的1978年,中国的很多城市仍然保持着农业社会的生活与生产方式,这与传统城市政治功能为主、经济功能为辅的社会属性是分不开的。当时的城市和广大的城镇里还有很多农民居住,特别是城镇,有着与乡村差别不大的生活方式。城市的商人往往又是土地的主人,城市里官僚也有土地,更多的是官僚、商人和地主三位一体的城市人和乡绅,甚至城市里的工人,也要定期回到乡下去完成自己家的农活,犹如今天的农民工进城打工一样。从春秋战国起中国城市的居住结构就出现城门周围居住着农民的现象,直到20世纪50年代,一些中小城市里仍然有农民居住。20世纪初的中国城市化发展,是在传统农业社会中展开的。由于城市处于汪洋大海般的农业社会里,城市的内在结构要素的发展是以适应农业经济需要为主作为其主要功能与特征的。传统的城市有着传统的规划思想,譬如《周礼·考工记》所论:“前朝后市,左祖右社。”这一设计总体模式是“棋盘型封闭式格局”,具有原始特点及思想,即以适应农业社会的生活方式作为其核心价值。或者可以这样说,到了1840年后,中国才引进西方现代设计理论、观点和方法,城市的功能才彻底发生改变。

城市空间的变迁,特别是中国城市空间立体化发展,高层住宅的建设,成为中国的城市从传统乡村型向现代型转化的一种符号象征。建于20世纪20年代的上海沙逊大厦,是“芝加哥建筑”学派的文化结晶。上海南京路的上海国际饭店,展示着这个城市的空间意向与价值,即国际文化集中地的意义。任何城市的文化模式都需要不断吸收与扬弃人类以往的建筑文化,世界文明和近代世界经济某种程度的一体化发展,推动着近代中国城市的发展。当时中国一些优秀的建筑师,开始用民族化、本土化眼光去看世界,并创造了具有中国本土化文化感知的建筑。后起的民国式建筑便是这样一种结果,较好地表现了中西合璧的文化意向,南京城市中的民国建筑就是这种文化的代表。就是在这种中西文化冲突与融和的土壤下,近代中国城市创造中国式的建筑文化和城市空间意义。

晚清以来的洋务运动,在引进一系列洋货的同时,也带来了国外的城市规划设计思想,城市开始有了市民化的倾向,传统中的皇宫居中、衙门居中、权力居中的思想开始被打破。外来的殖民者先后对上海、哈尔滨、青岛、天津、长春、大连等提出新的设计规划,这些规划虽然未能全部实施,但对中国的城市空间形态的塑造是有重大影响的,如前述,城市的殖民化痕迹与记忆是十分明显的。1929年,国民党政府颁布了“首都计划”,这一“首都计划”受西方城市规划理论的影响很深,但也可以说很有创意,城市出现了现代意义上的功能分区,如城市中有中央政治区、市行政区、商业区、文教区和不同等级的住宅区等。值得一提的是南京作为当时的首都,先后建造了2 700多栋各具风格的别墅,到目前为止,它们仍然是南京的一道风景线。同年,国民党政府还提出“大上海都市计划”,从规划的蓝图上看,其本土化的符号意义还是很强烈的,但是由于战乱等原因,这个城市规划未能实施。

上海从近代西方殖民化以来,城市的空间殖民文化的特质越来越强烈,城市街道空间的“弄堂”、“里弄”既是一种典型的生活空间要素,又是其城市生产的一种要素空间。在星罗棋布的弄堂里,存在着各行各业的小生产者、小作坊和小经济体。近代上海,好多旅馆都设在里弄里,直到今天仍然能感受到这种“弄堂经济”。如20世纪30年代上海全市250家旅馆有120多家设在里弄内。里弄与上海的本土产业融为一体,这也是“里弄文化”与“胡同文化”的重要区别:胡同文化有典型的“八旗遗风”,皇城根文化造就了“文化闲人”和政治人格;上海的“里弄经济文化”是上海经济文化的一个特色。洋行、报馆、公司、帮会、地方会馆、五金、百货、小吃等都可以在里弄里生存。正如有学者所说:上海的工业发源于“巷弄之中”。如源于大名路百福里内的远昌机器厂是上海机器业的源头之一。在旧中国影响最大、规模最大的商务印书馆也源于江西路德昌里。各色文化政界要人及三教九流都鱼龙混杂在这密密匝匝的弄堂之中。在有些弄堂内,我们现在仍然可以感受到昔日旧上海的繁华:街的两侧是传统的木质结构的弄堂建筑,上面悬挂着各种商业标牌。身着近代服饰的中国人往来穿梭,各种地摊、小商铺沿街连绵不绝,一派繁荣的商业气息扑面而来。在上海的巷弄之中,不仅能看到传统的中国木质建筑及各色商业标识,而且还可见西洋的马车和洋人傲然穿梭在来往的人群中。

在城市管理方面,西方城市的管理文化,天津是走在前面的,1900年八国联军占领天津,成立“天津临时政府”,百姓称之为“都统衙门”,这一机构最先在中国引进了西方城市管理模式,在很多方面直接采用了西方的城市管理机构设置模式。袁世凯接管天津后,沿用了当时的一些做法,使中国的城市近现代管理模式初显。至此,中国城市出现了“警察局”,出现了“司法局”,出现了城市规划与管理的行政机构。天津北大桥警察局就是其历史的写照之一。北京的城市近代管理模式的出现,也是在八国联军攻入之后,洋人为了统治中国,把西方的城市管理模式和在中国租界的管理模式引用到城市管理中来。八国联军在分管区内设置了“军事警察衙门[9]”,“军事警察衙门”就是租界内的巡捕局。这是与西方近代城市管理模式最接近的一种城市管理方式,也是在中国最早出现的城市市政型综合管理模式。1905年北京市把原来的“工巡局”改为“内外巡警总厅”,至此在中国才第一次出现了“厅”这个现代管理机构名称。1906年清廷又颁布了《京师内外城巡警总厅办事规则》,这个规则中提出了下属机构的名称:设有“处”、“科”等级别机构,如在总务处下设“警事科”、“机要科”、“统计科”、“支应科”和“文牍科”等;在行政处下设“治安科”、“外事科”、“户籍科”、“营业科”、“交通科”、“正俗科”、“护卫科”等;在卫生处下设“清道科”、“防疫科”、“医学科”、“医务科”;在司法处下设“刑事科”、“侦察科”、“警法科”等,至此有了具有现代意义上的机构名称,虽然在表现上只是名称的改变,但其实质是现代化意义上的文化进程的改革与表现。更重要的是这种机构体系,具有某种现代机构的管理要素与功能。

集而言之,从1840年到1949年的社会变迁含义是非常深刻的。

在长达2 000多年的中国封建社会里,一直没有开放式的属于市民自己的公园。

在长达2 000多年的中国封建社会里,一直没有开放式的属于市民自己的博物馆。

在长达2 000多年的中国封建社会里,一直没有把皇宫和属于皇族的苑囿向外人开放过。

1949年以后,城市的一切属于人民。从这一年开始城市才出现了属于市民的公共空间,工人文化宫、人民公园……

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。