第一节 符号域的空间结构

一、符号域——抽象的拓扑空间

人类对空间的认识,随着人类的进化而不断演变着。许多动物都有空间定位能力,但那只是某种生理反应。而抽象空间观是人类独有的,是人们通过复杂艰难的思维过程才获得的。

比如,在原始社会里,就几乎看不到任何抽象空间观的痕迹,原始思维还没有想象一个空间的框架,“心理学家韦纳(H.Werner)在《智力发展比较心理学》中,从发生学角度研究了原始的空间观念。他写道:‘原始人的空间观念更多地是一个表达感情的具体的概念,而不是发达文化的人所认为的那种抽象空间……它在性质上还不是客观的、可测量的和抽象的。它显示出自我中心或人类学的特征,并且是植根于具体物和实际存在物的观相学的原动力。’从古人类活动的遗迹中,我们可以看出不少以自我为中心的空间观念,如世界上许多文化不约而同出现过的‘天圆地方’宇宙观即为一例”。(王星等,1990:15)

空间概念的演化与发展,是随着人类文明的进步,特别是科技水平的提高而不断变化的,如数学上既有笛卡儿空间,也有曲面空间;物理学上有相空间(广义坐标广义动量空间),还有波矢空间(也叫倒空间),希尔伯特空间等等;人类的抽象空间观经历了由简单到复杂、由直观到抽象的过程。

如果谈到文化的空间,我们首先会想到由于地域的不同,导致各个地方的文化差异。比如,由于地理环境的影响,以及人在进化中对自然环境的主动适应,形成了肤色各异的不同人类种族,正是由于不同的地域空间造就了不同的环境,形成了地理空间中的文化圈和文化区(1)的概念,因此,我们头脑中的文化空间是可感的三维立体空间。

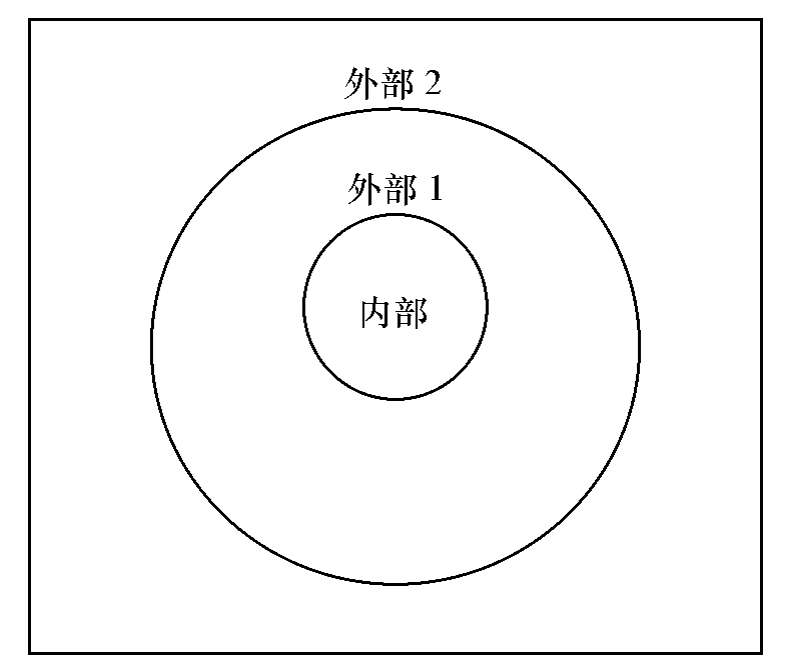

而洛特曼把空间概念作为文化类型描写的工具语言(或元语言),如我们在第二章中所述那样,其根源来自拓扑学的方法,因此,它并非是一个人们能够看见的空间,而是一个数学意义上的空间。拓扑学把组分——整体关系作为基本关系:“这条基本定理认为,对于具有某些条件的一个系统的任何物体U和V来说,下列关系一定成立或一定不成立:U是V的一组分(这等价于‘V包含U’)。利用某些单调的包含系列,人们能够描述‘点’(point)(2)这个概念,再进一步描述‘围绕’(surrounding)这个概念。如此定义的空间被称为拓扑空间。……拓扑空间没有定义距离。”(库而特·勒温,1997:155)在这里,各个点、线和图形不是物理的物体,而是各种抽象关系的符号。这佐证了牛顿的话,他“警告我们不要把抽象的空间——真实的数学空间——与我们感官经验的空间混淆起来。他说,普通人在思考空间、时间和运动时所根据的原则,无非是这些概念对于诸感官对象所具有的各种关系。但是,如果我们想要获得任何真正科学的或哲学的真理,我们就必须抛弃上述原则:在哲学中我们必须对感官材料加以抽象”。(转引自卡西尔,2004:61)形象地说,符号域可以称为同心圆,而探究其实质,则是一个抽象的拓扑空间,因为我们考察的是其内部各个层级之间的结构关系,文本如同拓扑学意义上的点,符号域就是这些点组成的集合。

那么,洛特曼为什么需要空间概念作为模式化语言呢?他作为一个结构主义者,非常重视对研究对象的模式化,从而找出事物的恒量和恒量与变量之间的关系,对文化的研究同样如此。他在研究了以往对文化进行描述的各种系统后,认识到它们都不可能作为文化描述的元语言。因为在洛特曼看来,描述语没有和观察者本人所在社会的文化语言区别开来,亦即人们使用自己的文化语言作为描述的元语言,在描述时会忽略这种或那种文化的特点。这里可以区分出两种类型:

1.从自己的文化出发,用自己的文化作为描述他者文化的工具语言,这样的后果是“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,因为是用自己的文化语言描述自己的文化。观察者把“自己的文化”看做是惟一的,把它和其他集体的“非文化”相对立起来,是按照“有组织性”←→“无组织性”这一特征对立的。从该文化的视角出发,它的文化被认为是规范,它的语言就成为文化的该类型学的元语言,和它的文化相对立的系统不是其他的有序的类型,而是如同无序。它们之间不是存在某些其他的特征,而是缺乏结构的特征。

2.由于时代的进步,各个学科逐步发展起来,所带来的缺陷就是从自己专业的视角出发,如社会学、历史学、心理学、政治学、哲学、人类学等等角度去观察文化,这样虽然可以取得单方面的研究成果,却难以窥见文化的全貌,就如同“瞎子摸象”的故事,每个人只认识了事物本质的某一方面,尽管每个人的认知都可能是正确的。

观察者从各自任意的位置,去进行不同文化之间的比较,实质上在研究甫始,已经由于其观察的方法和位置所限,埋伏了预设和结论,这一虚假的结论并不是从所观察的材料中得出的,这样,可能把偶然性当做必然出现的结果,或者相反,把必然性作为偶然性轻笔带过忽略。这种研究方法的失误可以在现代逻辑学中找到答案。从现代逻辑学的视角出发,如果采用任何一个任意的位置,从它的视角去描写某些事实,那这一位置本身不可避免地成为被研究事实整个发展的结果。这样的研究方法,并不能解决任何实际的问题,因为基于这一视角,不能正确预测出文化的未来走向。洛特曼举例说(参见Лотман,2000:448~449),假定写戏剧史,选择自己这一时代对戏剧的理解和术语来作为描写的元语言,如从斯坦尼斯拉夫斯基系统或梅耶霍里德系统视角出发,抑或什么别的视角出发的话,那么戏剧史的所有事实在自己面前就排列成了“通向斯坦尼斯拉夫斯基的路”或“通向梅耶霍里德的路”,而那些偏离了自己的研究方法论及目的的戏剧现象,就呈现出偏离这条道路的模样,成为该研究者眼中的“偶然的”、“没什么意义”的事件。这样,研究者并不能正确描绘出戏剧未来的发展道路,反而在其描述的事实中,表现出对戏剧发展的终极预测,因为其所使用的工具语言本身已经包含了并非客观的预设。而从逻辑学的视角出发,我们可以看出:对象语和描写语(工具语言)是组成科学描写的两个不同层级,它们之间不得混淆,对象语不能作为本身的工具语言。

透过对符号域空间结构的考察,我们可以推断出,洛特曼追求站在一个更高的层面,力图对一切文化进行统一模式的描写,这样就可以客观超脱地观察和描写任何文化事物。“元语言起到某个系统的作用,我们用该系统的规模和尺度去衡量所研究的客体。同时被描述的现象通过元语言系统得以确定,元语言本身好像失去了物质的特性——它不是一个事物,而是成为衡量物体的一个尺度。”(Лотман,2000:447)建立文化元语言的统一模式系统是确立文化共相以便进一步认识文化规律的前提。

在洛特曼的眼中,符号空间是建立宇宙空间模式的手段,“空间的模式化复原了现实世界的空间面貌”。(Лотман,1999: 205)所以,符号空间和现实世界之间存在着拓扑等价的关系,符号空间成为文本的多层交叉空间。为了描写文化,表示空间关系的概念获得了评价意义。洛特曼指出:“‘上’ ‘下’、‘右’

‘下’、‘右’ ‘左’、‘同心的’

‘左’、‘同心的’ ‘离心的’、‘沿边界的这一边’

‘离心的’、‘沿边界的这一边’ ‘沿边界的那一边’、‘直的’

‘沿边界的那一边’、‘直的’ ‘弯曲的’、“内包式’

‘弯曲的’、“内包式’ ‘外排式’(即‘包括我’

‘外排式’(即‘包括我’ ‘排除我’)等这些概念把评价模式化了。”(Лотман,2000:467)比如,“高——低”、“左——右”、“近——远”、“开放——封闭”、“阻隔——不阻隔”、“离散——连续”等概念,用来界定文化现象时可表示“贵——贱”、“好——坏”、“自己——他者”、“可通行——不可通行”、“死亡——永恒”等评价含义。这如同在社会政治生活中给人定性为“左派”、“右派”,用表示空间的语言给人的政治行为进行价值评判。甚至在绘画这种浑成型文本中,通过人物比例的大小和空间位置排列,反映出绘画者的价值判断:“……而唐宋人物画卷中地位悬隔的人物的比例大小与位置差异、明清的政治与宗族性人物画的正面端坐的对称布局,也有绘画者对不同阶级人物的价值判断和敬畏心理。”(葛兆光,2000[第二卷]:46)

‘排除我’)等这些概念把评价模式化了。”(Лотман,2000:467)比如,“高——低”、“左——右”、“近——远”、“开放——封闭”、“阻隔——不阻隔”、“离散——连续”等概念,用来界定文化现象时可表示“贵——贱”、“好——坏”、“自己——他者”、“可通行——不可通行”、“死亡——永恒”等评价含义。这如同在社会政治生活中给人定性为“左派”、“右派”,用表示空间的语言给人的政治行为进行价值评判。甚至在绘画这种浑成型文本中,通过人物比例的大小和空间位置排列,反映出绘画者的价值判断:“……而唐宋人物画卷中地位悬隔的人物的比例大小与位置差异、明清的政治与宗族性人物画的正面端坐的对称布局,也有绘画者对不同阶级人物的价值判断和敬畏心理。”(葛兆光,2000[第二卷]:46)

当然,把空间概念引申来描写非空间事物,在日常交际中本也司空见惯。洛特曼在其中看到了科学描写的潜力,用空间符号构建起一套文化描写的元语言。从以上论述中我们可以看出,洛特曼以空间概念作为描写文化的元语言,反映的依然是文化对于现实的认知和评价。

同时,洛特曼对符号域的空间结构作过形象的比喻,说它就像一个博物馆的展厅:“我们想象博物馆的一个展厅,在陈列台上展示出不同时代的展品,还有用认识或不认识的文字书写的题词、解释性说明、对展览的解释性文本、游览路线图和观众须知等。把导游和观众引入这个展厅。如果我们把这一切都当作是某种程度上的统一机制,我们就得到了符号域的形象。”(Лотман,1999:168)不同时代的展品意味着各个时代遗留下来的不同类型文本,它们共同组成统一的符号域。

二、文化文本的空间模式

首先洛特曼抽象出“文化的文本”,把它作为恒量文本:“让我们来观察一些文本,我们直觉感到它们属于一种类型的文化,同时选择其中在内部组织结构中有很大区别的文本。我们假设,这是宗教圣礼意义的文本和司法规章汇编。我们把它们想象成某个恒量文本的变体,把这个恒量文本建构起来。如果我们在相当多的文本范围内做这项工作,最终我们可以得出属于该文化类型的所有文本的恒量,而那些文本是在不同类型的符号结构中的实现。相应的文本结构我们称为‘文化的文本’。”(Лотман,2000:465)这里至关重要的一点,是洛特曼把文化文本确定为文化空间或符号域空间的基本单位。他是通过文本空间模式的建构,来分析文化符号域的整体拓扑性质。这就不是笼统地以空间现象作譬,而是把一个系统的拓扑架构落实到所有的文化事实身上,换言之,他设计出一个能够囊括民族文化全部现实的最抽象的空间模式,以此作为标尺,把所有的文本都放入其内衡量。因此,我们认为,此处“文化的文本”,正是要描写和展现的文化的世界图景,是洛特曼在日后提出的“符号域”的内容。

这一抽象的过程是对文化文本作类型学比较的过程。洛特曼认为(参见Лотман,2000:455),它就类似翻译的过程,在两个不同的文本之间建立起等值,采用一定的相对性规则。不同只是在于翻译是建立一种从A到B的类型,它的目的是得到文本B,比如,我们把果戈理的小说《狂人日记》翻译成汉语,我们的目的是得到汉语的译本。而在类型学对比中建立的则是一种相互关系:A=B,比如,我们把鲁迅的《狂人日记》和果戈理同名小说的汉语译本进行类型学上的对比,这不仅显示出它们具有某种相同的文化功能的能力(因而,是该功能相对的平衡,比如都是对社会丑恶的控诉),而且显示出A相对B、B相对A时各自所具有的不同特性,比如从写作的年代、历史背景等等都迥异。如果同时进行对比:

A=C

A=D

A=E

此时是把鲁迅的《狂人日记》和他写作于不同时期的其他小说或者杂文进行类型学上的比较,这样每一次A现象的新物质都是区分性特征。经过多次比较,彰显出文本中不同的区分性特征,才能建立起一个类型学意义上的恒量文化文本模式,进而建立起用于文化描述的元语言。

由于这一文本模式是用普遍性的空间概念建构的,亦即以一切文化文本的恒量组织起来的,它便适用于描写民族文化内部各种不同的文化事物,同时也适用于描写不同民族文化中的各种文化事物。这样的空间模式,其优越性之处按照洛特曼的想法,就在于不囿于自己眼光看自身文化,也不囿于自己眼光看他人文化,避免了这样的主观性和片面性,就可以客观地、超脱地观察和描写任何文化事物。体现在结果上,便能够在不同文化文本间在恒量基础上发现变量。所以说,这个文本的空间模式便是洛特曼为文化类型学研究设计的普遍而基本的方法,也就是文化的元语言。把这一空间模式广泛应用于民族文化的多样文本上,综合起来也就是符号域的整体图景,因为符号域的概念本身,便是借用空间范畴描写民族文化的结果。

洛特曼把文化的文本空间区分为内部空间(ВН)和外部空间(ВШ)。由此,洛特曼划分出文化文本空间模式的基本类型——简式与复式(参见Лотман,2000:469~474):

1.首先,一个二维平面空间被边界区分为两个部分,一个部分是有限集合,而另一个部分是无限的点。这样,它们一起组成普适的集合。这样,边界把平面空间分为两个区域——外部空间和内部空间,这是一种简式空间的类型(见图1)。

图1

这种文化模式最简单的语义阐释就是这样的对立:

我们 他们

他们

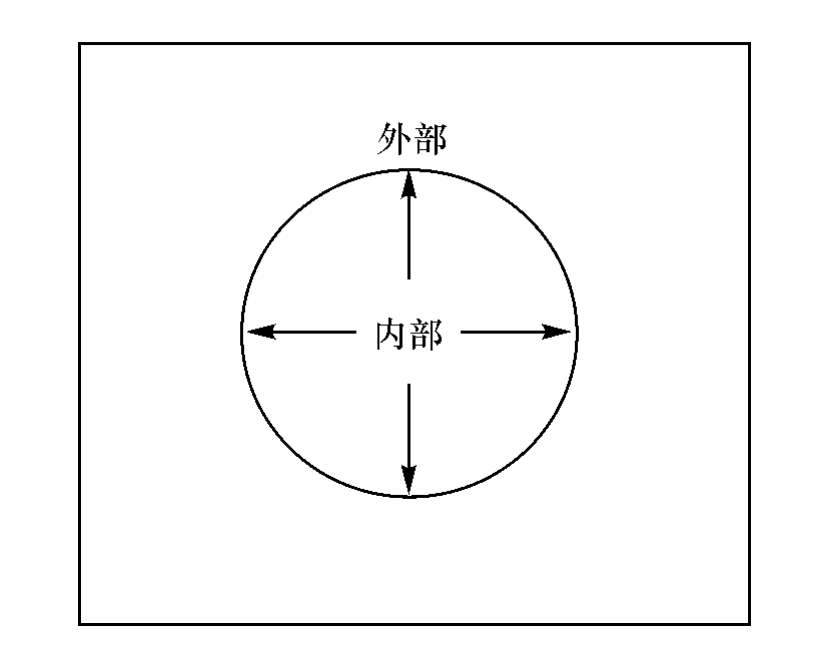

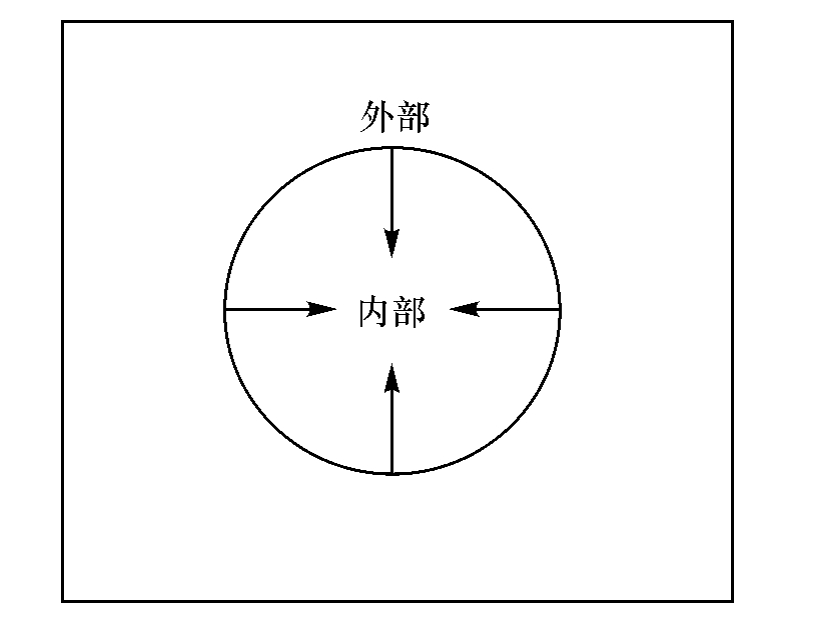

内部空间是封闭的,充满了有限的一组点,而外部是断开的,因此可以把“内部←→外部”空间的对立作为“有组织(有结构)←→无组织(无结构)”的对立。其次,给出“我们←→他们”之间的方向(我们把直接的方向称为定位),这样由此,视角的不同方位区分出两种文化空间模式的子类型:矢量从中心朝向内部空间(文本视角和内部封闭有限空间视角的综合),反之,朝向中心(文本视角和外部开放无限的空间视角的综合)。(见图2、图3)

图2

图3

在这种定位下,“我们←→他们”的对立获得双重阐释:

我们(内部空间)←→他们(外部空间)

如普希金的诗,这是内部封闭式空间视角:

幸运儿佼佼者在我们中间寥寥无几……

我们(外部空间)←→他们(内部空间)

勃洛克的诗则体现了外部开放空间的视角:

我们成千上万。我们很多,很多,很多……

在文化的不同文本中,这种对立还可以获得不同的阐释,比如以下的几种:

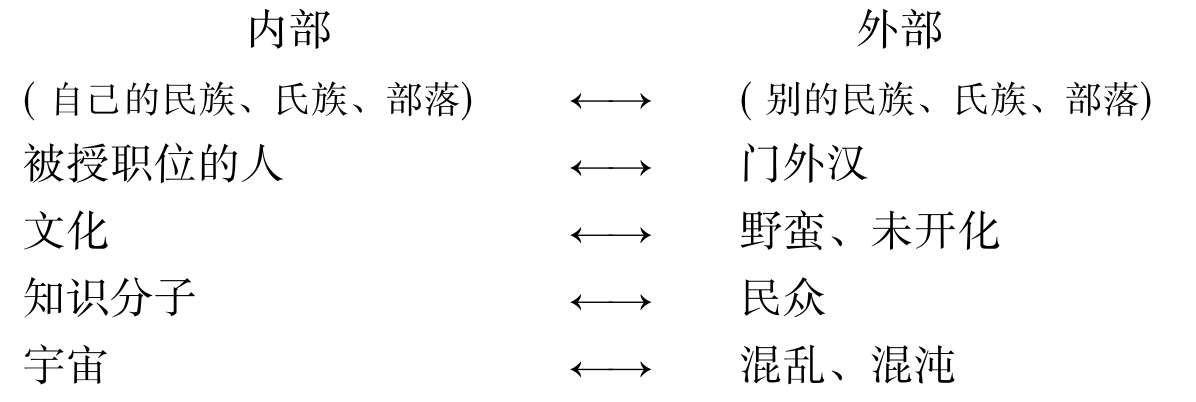

在这种对立中,前者是有结构的封闭内部空间,后者显示出无结构性,前者具有标记性:“我们有N”,N可以变形为“智慧”、“神圣”、“高尚”,N就是被珍惜的特征;转化模式的典型形式为:“他们有N。”

内外空间的对立形成两种区分边界的类型:吏的话:“容克贵族的鼻子也不是金子做的”)。

①把世界区分为这个(近的,我们的,下面我们用“Э”)和那个世界(别人的,他们的,以下我们称为“Т”),这二者之间没有同义的对应。Э和Т是用不同的尺度描写的。住在Т中的人或者生物,和“我们”迥异,从而产生了这种观念:“我不能容纳上帝”或者“野蛮人不能容纳我。”

②Э和Т具有一样的尺度。边界外的世界是敌对的(或仅仅是“他者的”),但从根本而言,和“我的”没什么区别。如此确定:压迫者或敌人同样都是人(如果戈理《狂人日记》中可怜的小官吏的话: “容克贵族的鼻子也不是金子做的”) 。

2.在更为复杂的空间模式化的情形下,洛特曼列出以下一种复式类型:

图4

也就是说,在这一类文本中,具有两重甚至多重外部空间,简单地说,如除却人世间这一内部空间,还有天堂和地狱这两个外部空间。

内部空间和外部空间之间形成多层级的对话,使文化文本的意义得以极大的增生,对文本多重视角的阐释成为可能。

主人公在内部空间和外部空间中的位移,形成文本的情节。在《思维的世界》的“符号域的情节问题”一节中,洛特曼提出:“在组成符号域的每一个亚结构的框架内可以区分出两种要素:一种是稳固在其空间内的要素,一种是可以相对独立位移的要素。前者固定在社会的、文化的、宗教的等等结构中,后者则有更高的自由度,可以自行选择行为。”(Лотман,1999:206)这种稳固在其空间内的静止要素,表明了世界的结构:宇宙的、地理的、社会的结构等等,实际上指的是“主人公的环境”这一概念。而文本中的主人公是相对独立位移的要素,他总是穿梭在不同的空间中,他的位移形成“树形”的轨迹。“树形”成为情节描写的机制,这是拓扑学的概念,用点的位移来表示轨迹。这实际上是对主人公行动的描写。

文本中的人物也可以按照和空间的关系进行区分:固定在一个空间中的人物和穿梭在不同空间中的移动人物。前者不能变化自己的环境,后者的功能就是位移——从一个区域到另一个区域。比如,在俄罗斯童话中,父亲、兄弟生活在一个相对固定的环境中(如“房子里”),而巫婆则在另一个环境中(如“森林”),只能在森林中兴风作浪,施展魔法,他们都是相对固定的人物,而主人公是其中的移动要素,他从一个区域(如房子)移动到另一个区域(如森林),森林和房子之间具有边界,比如林间空地或者是一条河(跟蛇精搏斗往往是在“桥上”进行)。又如《死魂灵》中的乞乞科夫,就是一个经常处于位移中的主人公,他四处活动漫游,他的行动形成一个树形轨迹,而小说中的其他人物则是静止因素,处于地理的、社会等空间中的某一区域,或是城市,或是乡村,主人公和其他固定人物形成对立关系。

当然,洛特曼所列出的只是最简单的文化模式空间类型(3),他追求的是归纳出文化的恒量,而现实文本作为这些类型的同拓扑结构,其表象则复杂得多,因为文本中具有多层语义建构,文本的同一个要素可以在日常生活的、政治的、道德哲学的、宗教的背景下获得不同意义。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。