4.与西方的早期接触

(1)南蛮流

天文十年(1541)葡萄牙商人开始进入日本。著名的日本料理“天妇罗”(图33)即葡语“tempura”的音译,是源自葡萄牙的一种油炸快餐食品。据说葡萄牙从未考虑过要在日本进行殖民,使得双方不仅在商贸活动中保持良好关系,并且为天主教的传播创造了必要的环境。天文十八年(1549),耶稣会的著名传教士沙勿略(Francis Xavier)等人相伴到日本从事布道活动,同时在天主教徒聚集之处建立起西式医院和慈善机构。

图33 日本料理“天妇罗”

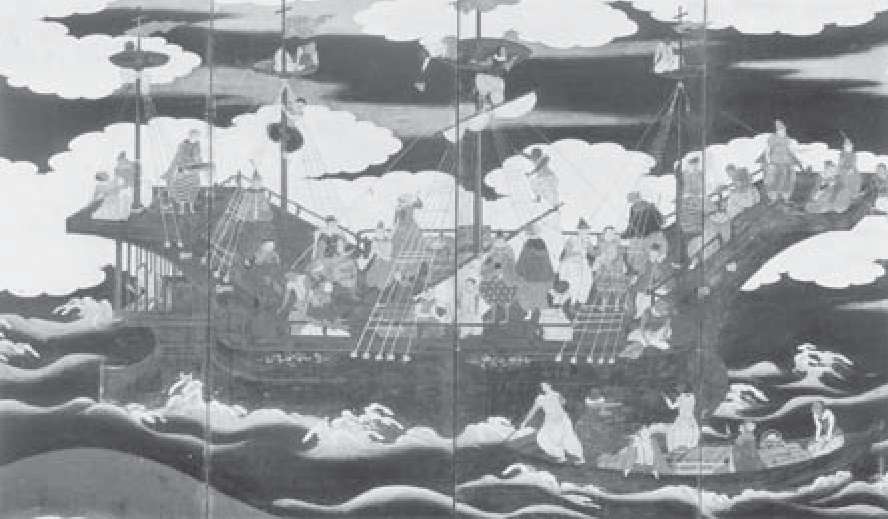

图34 南蛮船

屏风,大阪南蛮文化馆藏。描写南蛮船进港与南蛮人往来情景。([3],112)

大约50年后,又有西班牙人于文禄(1592~1595)末年来日。在他们与葡萄牙人之间,不仅存在着商贸利益的争夺,自然还有传教活动中的教派冲突,但这些都不属本书需要关注的事情。至庆长十七年(1612)行严禁基督教之令,南蛮(西班牙、葡萄牙)人来日虽被禁止,但伴随其商贸、传教活动而行的医术,依然在大阪、长崎等地存活。日本人称葡萄牙、西班牙人带入的医学知识为“南蛮流”,其特点是以外科见长。正如黑川道祐《本朝医考》概括当时外科状况时所言:“本朝疡科,凡有两家。一称高取;一称南蛮流,出西洋耶稣之徒。”[30]

图35 京都南蛮寺

织田信长入京都后,近畿一带的信徒在其庇护下建于1576年的和洋折衷式教堂。一层为礼堂,二层住传教士,三层供奉圣母玛利亚像。后因丰臣秀吉的“传教士驱逐令”,毁于1587年。虽然仅仅存在11年,但却是早期外来宗教文化存在的著名古迹。来自各地的一些医家在此习成南蛮流医术。([2-1],205)

图36 中村宗玙《红毛秘传外科疗治集》

时处南蛮流向红毛流移行时期。本书中的外科疗法,强烈地展示着所谓“膏药外科”的外科医学时代特征。([3],126)

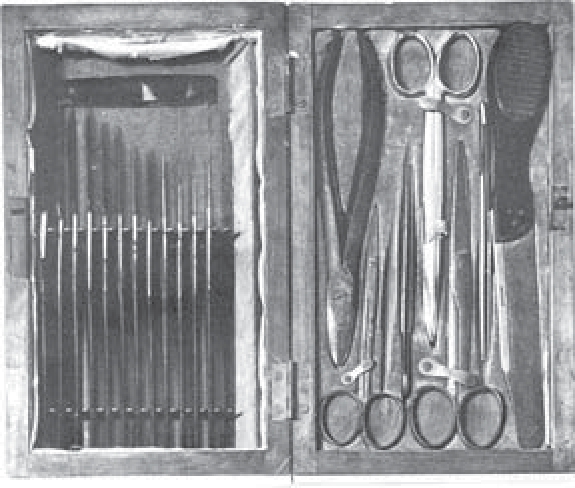

图37 南蛮流·鸠野家的外科器具

熊本的鸠野家的一世宗巴(1641~1697)曾至南蛮之地修学医术,归国后以南蛮流外科鸣世。图中所示为其家族七世宗巴(1815~1863)聘请工人所制作之改良后的器具。其中留有南蛮流外科器具师三代伊藤贺之助的名字。([2-3],32)

图38 长崎港景图

图中可见建于海中,有桥与陆地相通的“出岛”([3],122)

图39 长崎出岛

为对生活在长崎的葡萄牙人进行集中管理,幕府命当地商人集资筑岛供其居住。建成于1636年的“出岛”面积13公顷,正门有桥与陆地相连。两年后,幕府驱逐葡人,开始实行锁国政策;出岛荒芜数年后,1642年始允许荷兰东印度公司的驻日机构移居该地。至1858年解除锁国令的250年间,长崎出岛始终是日本与欧洲文化、商贸沟通的唯一窗口性通道。([2-1],206)

(2)兰医

其后又有荷兰人到日本,在解剖、生理学等方面为日本医学注入了新的知识。日人称其为“红毛流”或“兰医”。

图40 Willem ten Rhyne与所著《关节炎论》

Willem ten Rhyne 1647年生于荷兰,1673年就职于荷兰东印度公司,翌年(延宝二年)以医生身份来日。1677年离开日本后,于1683年在伦敦出版的Dissertatio de Arthrilida(《关节炎论》)包括有关东洋医学的总论性描述,以及对针灸疗法的介绍等内容。虽非最早,但作为介绍针灸的著作,还是受到欧洲的欢迎。([3],132、133)

图41 荷兰舶来的外科器械

九州大学医学部久保纪念馆藏。([2-3],38)

今邨亮《医事启源》的中国刊本前有篇虽未署名,但显系国人所写的《绪言》[31],其中概要性地勾勒了日本兰学的发展历程,抄录于下;借此亦可窥当时的中国医家对于传统医学引入西洋医学之事是十分关注的。

考日本各种西学,多由荷兰人输入,医亦然。其享保(元年为1716)以前,唯与我及荷兰互市。日本史称:

延享元年(1744)甲子,青木文藏始讲兰书。

宝历四年(1754),山胁东洋著《脏志》。

明和二年(1765),多喜安元建医学馆。

安永三年(1774),前野、杉田译兰方医书。而《解体新书》亦于是年刻成。

天明三年(1783),《兰学阶梯》成。是年大 茂质述兰文读法。

茂质述兰文读法。

宽政三年(1791),幕府政学制仍建医学馆;五年(1793)建荷学所。

文化八年(1811),幕府设荷兰翻译馆。

文政九年(1826),兰医多来江户。

嘉永二年(1849),幕府禁兰医方。至安政五年(1858)停禁。而其势遂不可遏矣。

文久元年(1861),建西洋医学所。

图42 吉雄耕牛

1724~1800。生于长崎。名永章,后改幸作(幸朔);晚年辞去“通词”(翻译)职,落发而号耕牛。读荷兰外科书,学其技。前野良泽游长崎时入其门;随荷兰商馆长至江户时,杉田玄白亦就其学习。名士良医多与之交,著《因液发备》、《布敛吉霉疮篇》、《红毛疡医鉴》、《外疗秘传集》等。([2-5],108)

在开始阶段,由于荷兰医学是以“通词”为媒介而口耳相传,所以不能触其真髓。随着学习兰语之风的迅速进展,终于在日本的医师中出现了能够通过原著直接学习其医学知识者[32]。导致兰学勃兴的另一个重要原因,是出自杉田玄白(1733~1817)、前野良泽(1723~1803)等人之手的《解体新书》的刊行。明和八年(1771),二人在江户小冢原刑场,实地调查死刑犯的尸体解剖,其身体结构与荷兰人体解剖图完全一致,于是决定翻译此书。当时,玄白虽然是外科医师,但对兰语却一窍不通;良泽亦不过略知一二。故不难想见其翻译是何等困难,然三年后终于完成此业。此书面世后,造访者渐增,于是玄白乃建“天真楼”以教授生徒。曾随良泽学习,后又游学长崎的大 茂质(图45),于天明六年(1786)回到江户,被提升为仙台藩的医师。同年购房教授生徒,将其塾命名为“芝兰堂”(图46)。于宽政元年(1789)定“芝兰堂入学盟规”,作为塾生的教育指南。至文政九年(1826),芝兰堂的入门弟子计94名。加上盟规制定前,以及未登记者,据说超过百人。其中有完成第一部《兰日辞典》的医师稻村三伯(后改名海上随鸥),以及后来成为各地兰学之祖的众多知名人物。

茂质(图45),于天明六年(1786)回到江户,被提升为仙台藩的医师。同年购房教授生徒,将其塾命名为“芝兰堂”(图46)。于宽政元年(1789)定“芝兰堂入学盟规”,作为塾生的教育指南。至文政九年(1826),芝兰堂的入门弟子计94名。加上盟规制定前,以及未登记者,据说超过百人。其中有完成第一部《兰日辞典》的医师稻村三伯(后改名海上随鸥),以及后来成为各地兰学之祖的众多知名人物。

(左)图43 杉田玄白

([3],180)

(右)图44 前野良泽

先学东洞流之古医方,四十岁后才至江户开始学习兰语。后游学长崎,在吉雄耕牛门下续修兰语。作为杉田玄白《解体新书》翻译事业的指导者,在江户兰学勃然兴起中占有重要的一席之地。([2-5]。56)

图45 大 茂质

茂质

1757~1827。名,字子涣,号磐水,通称玄泽。出藩医之家,随父之同僚习兰方;后至江户,师事玄白与良泽;再赴长崎学荷兰语。所开“芝兰堂”为兰学塾,在兰学的普及与发展中据有重要地位。后仕幕府,参加翻译《厚生新编》;著、译之作颇丰,如《兰学阶梯》、《疡医新书》、《重订解体新书》、《大西黴疮方》、《环海异闻》、《兰畹摘芳》、《六物新志》等多达三百余卷。([2-5],70)

图46 芝兰堂会

([3],194)

其后,出岛的兰医希尔伯特(Phillipp Franz von Siebold)在长崎市内的鸣滝设塾,于是各地医师争赴长崎学习荷兰医学(图48—图50)。至文政十二年(1829)他离开日本的约六年时间中,其门生也有百人左右。希尔伯特回国后,其弟子伊东玄朴(图51)在东京开设兰学塾,名为“象先堂”。至明治三年(1870),门人超过350人。其中武士阶层179人,医师130余人。此外各地还有许多类似的兰学塾,如绪方洪庵(图52、图53)在大阪开设的“适适斋堂”,自天保十五年(1844)至元治元年(1864),入门者达637人,福泽谕吉亦在其中。

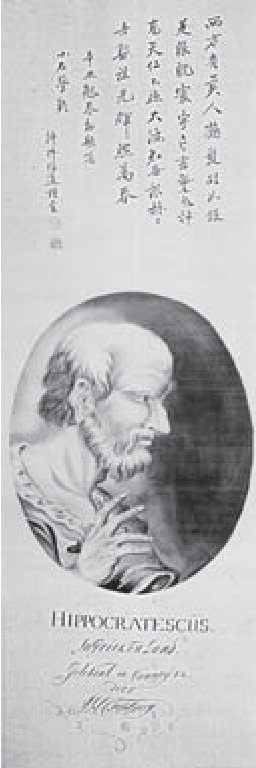

(左)图47 希波克拉底画像

杉田玄白所译《解体新书》的脚注中首次提到希波克拉底之名,从而开始逐渐为日人所知晓。其弟子大 茂质偶于洋书中见到见到希氏画像后,颇觉感动,遂使画家摹写。顶端有兰学家坪井信道所题赞语:“西方有美人鹤发皓如银,双眼睨寰宇片言惊鬼神,高天仁不极大海知无垠,赫赫吾医祖光辉照万春。”([2-5],18)

茂质偶于洋书中见到见到希氏画像后,颇觉感动,遂使画家摹写。顶端有兰学家坪井信道所题赞语:“西方有美人鹤发皓如银,双眼睨寰宇片言惊鬼神,高天仁不极大海知无垠,赫赫吾医祖光辉照万春。”([2-5],18)

(右)图48 希尔伯特(P.F.Siebold)

1796~1866。德国人。文政六年至十二年(1823~1829)、安政六年至文久二年(1859~1861)两度滞留日本。第一次在日本时,特允其在长崎市内设鸣滝塾,教授来自全国各地的医生。因其同时从学生获取情报,故归国时生出所谓“希尔伯特事件”,禁止其再入国。但开国后于安政五年再度来日。著书中有《日本》、《日本动物志》、《日本植物志》,故亦被称为日本学者。([2-5],189)

图49 鸣滝塾舍

在长崎出岛荷兰商馆的医生外出极度受限的时代,唯有希尔伯特例外。他不仅定期到长崎市中的吉雄幸载塾和楢林塾行诊疗之事,而且于1824年得到长崎东郊鸣滝的一所私塾。来自全国各地的医生在此接受荷兰医学教育,对于西方医学的普及发挥了极大作用。([2-1],207)

图50 系尔伯特外科、产科器械遗存

长崎县立美术博物馆藏。([2-3],36、52)

(左)图51 伊东玄朴

1800~1871。名渊,字伯寿,号冲斋、长翁,堂号“象先堂”。游长崎,随通词学兰语;后入鸣滝塾。文政九年(1826)至江户,开“象先堂”,业医之际兼授兰学。安政五年(1858)致力于创建“お玉ケ池种痘所”;是年将军家定病重之际始作为兰方医被召入府中而成为奥医师。([2-5],145)

(右)图52 绪方洪庵

1810~1863。天保九年(1838)从长崎游学归来后,开“适适斋塾”于大阪教授兰学,孕育出幕末、明治时期政坛的众多活跃人物。业医教学之际,洪庵还竭力推进种痘事业。文久二年(1862)被招至江户,为奥医师和西洋医学所的头取(头领),但短短的十个月后猝死。主要著作为《人身穷理学小解》、《病理通论》、《扶氏经验遗训》、《虎狼痢治准》。([2-5],126)

图53 绪方洪庵墨迹

“富家一握之黄金与贫士双眼之感泪,于其心轻重如何?译扶氏医戒之语。”

所谓“扶氏”乃绪方洪庵所译《扶氏经验遗训》(Enchiridion Medicum)的作者C.W.Hufeland。此书卷末有《医师的义务》一节,洪庵对此深有共鸣,从中抄译题为《扶氏医戒之略》而载于自己的著作中。其他文句还有“对病者,唯应视病者,莫顾贵贱贫富”;“为人生而不为己活”等等。([2-5],127)

滥觞于日荷商贸的兰学传入逐渐成势,与幕府的“八代将军吉宗放宽一直严格禁止洋书进口,又令野吕玄丈、青木文藏等学习兰学,自己也通过出岛的外来人士了解海外事情,对于西洋文化、学术寄予着深切关心”[33]的态度不无关系;其后,安政五年(1858)七月,将军家定患病去世前,亦曾任用伊东玄朴、户塚寿庵、远田澄庵等兰医为奥医师,而幕府医学馆创始人多纪元惪的后代、汉方医官汤川安道却于是月辞职[34]。发生在统治者身上的这些事情,亦从一个侧面反映着代表传统与近代之东西方两种医学体系地位的变化。

不过就临床治疗效果而言,所谓“近代的西方医学”并不存在明显优势。聊引一段当时医家言论为例:

我邦近来专依和兰医术而轻弃岐黄之法者颇伙,余惑焉。余广阅明季以来舶渡之书,其中翻兰书者唯天文历算而已,未尝见有一医书。盖以历试兰术无益于事实,不及此者耳。可见兰术难全用也。夫汉与我邦星度当正带而土地之气候、人之饮食粗同,以汉土之域犹有南北高卑异治之论,况若欧逻巴州地在寒带之域,气候悬绝,而人之禀体饮食亦大异,则疾病医药各宜不相通。而又我邦近来所行蛮疗法,多依崎港译吏通解,非必躬识兰书,亲试以尽其意者,则恐其臆度冥索,事理反悖者亦不少矣。戴元礼曰:用蛮法服生姜热酒即卧,遂成上壅,施治以为病,是亦因地气不同与人禀体之异也耳。今思今世用蛮疗者,类于此者不为不多也。但如倿其人身内景诸说、疡科接骨法及土产奇药,则可取用者亦多,不可摡弃之也。余曩用蛮疗,害人颇多;又见他医误治者,亦不尠矣,聊述所见,以警世云。[35]

图54 《解体新书》书影

([3],178)

故当代日本科学史家在讨论通过江户中期开始进行的解剖学研究,产生了怎样的思想革命之问题时,对《解体新书》(图54)的历史作用是这样评价的:“江户时代,尤其是其中期,在中国系的学问基础之上传入了西方的知识。何方正确?孰者为优?这样的问题意识强烈萦绕在日本的知识分子中间。在医学方面,就治疗水平而言,至少在18世纪时,并不足以观中西之优劣。但解剖图的优劣确否,则一看实际解剖,即可得到明白的结论”;“《解体新书》具有两方面的意义,首先引发了西洋比东洋优势的认识;其二,造就了新的日本的科学范式。”[36]

【注释】

[1]郑彭年:《日本中国文化摄取史》,第1页。

[2]松田智弘:《古代日本道教受容史研究》,奈良:人间生态学谈话会,1988年,第30页。

[3]死水:用笔或羽毛将水涂在临终之人的唇上。

[4]中岛阳一郎:《病気日本史》,第262—264页。

[5]梅原猛:《森林思想——日本文化的原点》,北京:中国国际广播出版社,1993年中译本,第8页。

[6]俊笃士雅:《眼科锦囊》卷一〈温泉害目〉。见《皇汉》第11册。

[7]片仓鹤陵:《霉疠新书·理疠》。见《皇汉》第11册。

[8]俊笃士雅:《眼科锦囊》卷一〈放血灌水〉。见《皇汉》第11册。

[9]松下见林:《见宜翁医按》(签题《见宜翁传》),狩野文库藏宝历九年(1759)大阪河内屋源七郎刻本。

[10]中岛阳一郎:《病气日本史》,第267—268页。

[11]例如在廖正衡、岛原健三等主编的《中日科技发展比较研究》(沈阳:辽宁教育出版社,1992年)所收录的论文中,普遍谈到以下三点:①日本民族有吸收异文化的传统,或称善于学习;②重实用——技术优先;③相应地,哲学贫困——不尚虚学。

[12]〔美〕斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》,上海:上海社会科学院出版社,1988年中译本,第445页。

[13]木宫泰彦:《日中文化交流史》,北京:商务印书馆,1980年中译本,第1页。

[14]在如何看待弥生文化以及后来的文化的产生问题上,存在着所谓“绳纹人史观”和“渡来人史观”两种尖锐的对立。前者认为弥生文化以及后来的文化,是由日本列岛上的原住民族,即绳纹人及其子孙,吸收和消化了由渡来人从亚洲和朝鲜半岛带来的文化后创造的。后者与此相反,认为弥生文化以及后来的文化,主要是由渡来人创造的。

[15]山忠顺雅:《法律家眼中的日本古代一千五百年史》,第14页。

[16]白凤文化:7世纪后半期,介于飞鸟文化和天平文化之间的文化时代。前期受中国北齐和北周文化的影响,后期受中国隋唐文化的影响。同时还受到经由中国传来的印度文化的影响。

[17]吏读:古代朝鲜半岛借用汉字的音、训,标记和记录语言的方法,相当于日本的万叶假名。

[18]分见山忠顺雅《法律家眼中的日本古代一千五百年史》,第39、41—42、300、72、299页。

[19]例如,鲁兴启《日本民族的科学思维透视》一文即以“日本人理性与感性的认识机能,都共存于左边的语言半球内”这一生理基础,来言说其思维特点。文载廖正衡、岛原健三等主编《中日科技发展比较研究》(沈阳:辽宁教育出版社,1992年)第759—769页。

[20]文载甘阳主编:《文化:中国与世界》第一辑,北京:三联书店,1987年,第231—258页。

[21]王家骅:《儒家思想与日本文化》,第212页。

[22]源了圆:《从开明思想言实学》。见葛荣晋主编《中日实学史研究》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第205页。

[23]严绍璗:《汉籍在日本的流布研究》,南京:江苏古籍出版社,1992年。

[24]参见颜锡雄《从若干史实看中、朝、日交流的深远影响》。文载王勇、王宝平主编《日本文化的历史踪迹》,杭州:杭州大学出版社,1991年,第1—12页。

[25]中岛阳一郎:《病气日本史》,第315页。

[26]藤井尚久:《明治前本邦内科史》。见《明治前》第3卷,第26页。

[27]郑彭年:《日本中国文化摄取史》,第58—59页。

[28]真柳诚、友部和弘:《中国医籍渡来年代总目录(江户期)》,《日本研究》第七辑,1989年,第151—183页。

[29]江户时代,为严防天主教书物传入和商贸业务的自身需要,入港船只需将所载书籍详列目录呈上,由此留下了可谓第一手原始文献的“赍来书目”。经大庭修整理,收入《关西大学东西学术研究所研究丛刊》(一)(1967年,非卖品)。

[30]黑川道祐:《本朝医考》卷上〈外科〉。见《近世》第40卷,第140页。其中所言“高取”,当是指以安土桃山时代之鹰取秀次为代表的外科流派,治疗中广泛使用咒语。日语中“高”、“鹰”读音相同故也。又可参见藤井尚久《明治前创伤疗治史》,载于《明治前》第3卷,第240—242页。

[31]今邨亮:《医事启源·序》。见《皇汉》第2册。

[32]服部敏良:《江户时代医学史の研究》,第2页。

[33]以上所述,主要参考服部敏良《日本医学史研究余话》,第153—162页。

[34]长谷川弥人:《栲窗·喜多村直宽先生》。见《近世》第88卷,“卷首”第12页。

[35]百百俊道:《兰疗说》,载山本世孺编《洛医汇讲》,狩野文库藏文政元年(1818)读书室刻本。

[36]中山茂:《日本人の科学观》,大阪:创元社,1977年,第71—72、93页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。