第二章 青年,阅历社会大课堂

▼现北京方家胡同小学校门。

方家胡同小学当时叫京师公立第十七高等国民小学校,这里离著名的雍和宫很近,夜深人静时可以隐隐约约地听见宫里的号筒声。学校的后面是孔庙和国子监。和父亲一起到这个小学教书的还有五位他的同班同学——南钝芷、肖子帆、程恢仁、张文廉、周宝敬。这就构成了一次地道的大换班。以前把持小学的,大部分是由第一中学出来的人。他们已经在第十七小学经营了多年,什么事都有了一定之规。新校长舒庆春(父亲)和他的年轻同伴们的到来,给第十七小学带来了生气和改革。这位新校长,梳着分头,穿着合身的长袍马褂,就住在学校的东屋,门口放着花,还养着大盆龙井鱼,由人到环境都透着精神。新来的青年人,毕竟是“洋学堂”出身,是正规初级师范的科班生,而且是穷小子,血气方刚,浑身有使不完的劲,正要找个地方施展他们的学识和才能。

那时正值1918年,在中国近代史上,它正好是个大动荡、大变化的年代,是个真正翻天覆地的年代。时代把父亲卷进了大改革的旋涡。

1919年冬,京师学务局派舒庆春、刘耀曾、荣英、王峰四位小学校长到江苏去考察小学教育,他们到过南京、无锡、上海,参观访问了二十九所学校,转了一个多月。这次南访,实际上是对父亲工作的一次奖励;当然,对他的办学和改革也是一次极好的借鉴和推动。他们回来之后,写了一份调查报告公开发表,把有用的和一时还用不上的,都写上了,所以篇幅很长。

转过年来,马叙伦等教授发起成立北京教职员公会。所有的小学以上的教员都可以申请入会,显得大家一律平等。领导机构是委员会,分大、中、小学三部,每部设委员十一人。在成立大会上,舒庆春以二百一十六票当选为小学部委员,名列第五。应该说,这次选举是对父亲在小学教育界工作成绩的一次民意测验。虽然他初出茅庐,毫无名气,像一棵春天的无名小草,由社会的最底层刚刚冒出头来。他是靠自己的勤奋、认真、热心和顽强赢得了大家的信任。

在小学工作两年之后,父亲在1920年9月30日被提升为北郊劝学员。

在这段时间里,学校墙外发生了一起震撼整个中国大地的事件。这件大事也决定了父亲个人的日后命运,给他成为作家提供了条件。这就是伟大的五四运动。

父亲并没有参加五四运动,他已不是学生,他过早地做事了,他是校长,有许多分不开身的事,他没能像他的许多同龄人一样走上街头,他只是个旁观者;但是,偏偏是这个他没有参加进去的运动,对父亲产生了决定性的影响。父亲后来说过:“没有‘五四’,我不可能变成个作家。‘五四’给我创造了当作家的条件。”

五四运动对自幼就缺吃少穿的父亲来说,是一次巨大的令人兴奋的震动,它使父亲一向守着的“命该如此”的看法崩溃了。

▲到日本广岛高等师范留学的北师同学关实之等,约老舍为他们编的刊物写稿。他应约写了最早的一篇白话文短篇小说《她的失败》与这首新诗(1921年2月日本广岛师范中华留广新声社《海外新声》第1卷第2号)。

“五四”给了父亲一双新眼睛,它使父亲想起了每天给孔圣人的木牌位作揖的私塾岁月,想起了八国联军的暴行和祖父的惨死。这些苦汁使他的心再也无法平静,他天然地接受了五四运动给他的新眼睛。

这双批判的眼睛使他体会到人的尊严和中国人的尊严;人不该做礼教的奴隶,中国人也不该再做洋奴。这些新观点给了父亲后来写作的基本思想和情感。

最使父亲狂喜的是白话文的兴起。在师范学校里,父亲写散文是学桐城派,写诗是学陆游和吴梅村,而且学得不错。他有两位好老师——方还和宗子威,前者是北京师范学校校长,有江南文坛巨匠的美称,后者是国文教员,诗词造诣很高。他们,尤其是方校长,对父亲爱如亲子,给了他无微不至的关心和费尽心血的教育。到师范毕业时,父亲的文言体散文和旧体诗词都已经有了结实的底子。在父亲诗集里,人们不难找到一些感人至深的小诗,韵味很像唐诗。不过,这只是他的小花小草,父亲笔下的参天大树是白话文。五四运动使他得到了这个宝贝。

父亲开始偷偷地用白话文写小说,不过,这些习作绝大部分没有发表过,他也没想去投稿。把其中的佳句抄在扇面上,悄悄地拿给学生们看看,算是最大胆的外露了。他觉着,用白话文写,字句中间再放些新标点符号,是件痛快有趣的事。父亲说过:“这文字解放的狂悦,在当时,使我与千千万万的青年不知花费了多少心血,消耗了多少纸笔。”

他练,他发了疯似的练,着了魔似的练。他用白话文练着写北京话。

北京话,传到父亲这辈旗人嘴里,已经成为“京腔”,轻脆快当,俏皮生动,漂亮活泼。不知道是在汉文词儿之外收纳了满文词儿的缘故,还是有轻脆快当的便利,北京话说出口来,永远丰富多彩,活灵活现,极有表现力。父亲来自底层,在言语上,得天独厚,因为他长在这种语言的创造者之中。他用不着走大众化、通俗化的道路,他已经“化”在其中了。白话文的兴起,使父亲的北京话有了用武之地,而且驾轻就熟,就欠写在纸上。

“五四”之后,西方的“幽默”传入中国。西方的幽默,章回小说的讽世,民间文学的情趣,加上北京话的俏皮,使父亲的白话文能别具一格,一出场就得了“碰头好儿”。

▲1922年的德胜门。老舍从北郊进出城必经德胜门。

父亲同时又是一个严肃、冷静的人,他有很强的自控力,他每写一个字都力求精练和准确,力戒拖泥带水和平摆浮搁。他的目标是:争取用两三句话就把一个人的性格交代清楚;争取能用洋车夫的或者糊棚匠的最俗浅的语言描写晚霞或者刮风,读了使人能身临其境。他决心练出一笔结实、漂亮、简练的白话文。本事是练出来的,父亲相信这个。他要求不加任何酱油、味精,诸如专用名词、比喻、典故、诗句,就能把白话文的真正香味烧出来,而且永远可以流畅地朗诵出声来。

精湛的语言技巧是父亲文学作品的最突出的特点之一,也是他拥有大量读者的最重要的原因之一。

五四运动之后五年,父亲方成为一个作家,在这之前,他只是一边工作,一边练习写白话文。这一时期不妨看作是他走向写作的思想上和文字上的准备阶段。

五四运动后的第二年秋天,父亲到北京北郊德胜门外就任北郊劝学员。

德胜门外是北京最穷的地方之一。出德胜门不远,大路东面,有一座破庙,叫华严寺,里面常停着些灵柩。起初,郊外北区劝学事务所——父亲办公的地方,就设在这座庙里。后来搬到了它的对面,并加设了阅书报处,兼作讲演所。

20世纪20年代初,北京按教育行政区域划分为八区,城外四区各设一名劝学员。北郊劝学员的管辖地段包括德胜门、安定门、东直门、朝阳门郊外的四大片。父亲的管理对象是散布在这四大片地面上的小学和私塾。他同时还兼着两个职务:教育部京师通俗教育研究会会员、公立北郊通俗教育讲演所所长。这两个职务也都是上级正式选派的。

劝学员是一个没有多少事的职务,或者更准确地说,忙或不忙全凭当事人的干劲,自己要找事做呢,兴许多得做不过来;自己要懒一点呢,也没人来找你的麻烦,任命父亲当劝学员毕竟是提升。父亲得到了鼓舞,马上就大刀阔斧地干了起来。一上手就打了三个报告,点着了他的“新官上任三把火”。一是申请解散十七个私塾;二是请求支持北郊马甸清真教在村内办一所公立国民学校;三是请求学务局和地方行政出面维持被奸商破坏的东镇国民学校。对头两个报告,学务局同意办理,第三个报告遇到了麻烦,学务局接到报告之后,犹豫再三,和父亲的想法有很大差距,他们并不敢谴责奸商。学务局在批复中说:学校已经和商团和解,学校撤销了起诉,以后不必再提此事。学校虽然可以接着往下办,父亲却碰了个软钉子,父亲和地方劣绅的关系高度紧张。这一炮实际上只是一次小引爆,它后面藏着好多个响雷。父亲面临一个困难的选择:要么同流合污,要么离开。父亲明白:要在这块污浊的泥塘里办点正事,实在艰难。他实际上没有取得前进的通行证。他看见了自己的困境和比困境更可怕的无力,他陷入了苦闷。

他开始喝酒。发了薪水,便回家给母亲送一点钱去。出了家门,立刻觉得非常空虚和寂寞,于是便去逛公园,听戏,学戏,找二三知己下小馆,要上几斤酒,图的是说个爽快,喊个痛快。酒醉归来,常常把手绢和钱包一齐交给洋车夫保管。早上起来,在豪放不羁之中有些若有所失的伤心。父亲对打牌本没有什么特殊喜爱,但还是那点舍命陪君子的豪放和好胜心理使他常常熬夜。一来二去,他的痰中往往带着点血,父亲得了肺病。

正在这时,祖母给父亲订了婚,可是完全没有和他商量。祖母要把一位佐领的小姐,自己拜把子姐妹的女儿娶过来当儿媳。这位姑娘长得胖胖乎乎的,挺讨老人喜欢,大家都叫她“俊妞儿”。父亲偏偏不要。他觉得自己虽算不上什么新式人物,可是也不愿意轻而易举地让旧世俗给捆上。他不能放弃时代给他的那点值得珍惜的自由。有生以来,他第一次和祖母开了仗。

祖母向他保证:姑娘确实不错,而且已经放了定礼,还是娶了吧。父亲不肯,他对祖母下了最后通牒:“您要再提这件事,我就不再养活您了!”可是话音说得很轻。

放了定礼,再收回来,这叫人家姑娘如何见人?祖母为了难,她哭了三天。

父亲把大姐、三姐搬来当救兵,苦苦央求,好说歹说,祖母点了头,同意取消这门亲事;不过,她自己绝不出面收拾残局。大姐、三姐只好带领大队人马到姑娘家赔礼道歉。进门先跪下,说全怪自己的那位又死又硬、一丁点儿人情都不懂的小弟弟不好。

定礼总算是退了。父亲心里却结了个不小的疙瘩,他把祖母的心伤了,伤透了。老太太从那以后,不大说话,常常一个人发愣,茫然地似看非看地盯着一件什么东西,一愣就是半天,连她那半坐半躺的姿势都说明她的内心充满了孤独和痛苦。她的身量显得更矮了一些,一天机械地应付着三顿饭,眼圈常常是红的。

娘儿俩不常见面,见了面不知说些什么。父亲心里明白:祖母的衰老和委顿完全是由于自己。他心里很不是滋味。儿子不大敢正脸看母亲。母亲憔悴的神态使他心酸。他不敢多回家。他住在翊教寺胡同的公寓里。

父亲觉着身上发紧,在大街上转,不出汗,他知道要坏事,上澡堂子,还不出汗,大量吞食成药,也还不成。两天之后,他跌跌撞撞地摸回了家,进了屋门,一头栽在土炕上。

儿子的昏迷不醒,消除了两代人之间的隔阂。祖母的手冰凉,可是眼睛又有了神,她请来了过去太医院的大夫,抓药、熬药、灌药,她把儿子由死神那儿抢了回来。

父亲能下炕之后,满头的黑发脱落得精光,也不知是病的过错,还是药的过错,反正害得他半年之内见了人不敢脱帽。

病初愈,父亲一个人到西山卧佛寺静养了个把月。在静养之中,他深刻地检讨自己,发现是清闲和报酬优厚毁了自己。

他决定重新安排自己的生活。

不过,“三把火”的事给他留下了不可磨灭的印象,成了写小说的好题材。四年之后,父亲的处女作,第一部长篇小说《老张的哲学》是这么开始的:

……一座北郊德胜门外的私塾,屋里墙上挂着孔子像和历书,办学的老张顶着夏天的烈日正忙着迎接学务大人的视察,地方绅士孙八帮他支应着。老张头戴军帽,布置学生立刻撤下《三字经》,换上《国文》,没带《国文》的,有《修身》也成。自己赶快查字典认《国文》上的生字。急中生智,派大个学生去买冰,放入洋炉内,把铁炉变成凉快的冰箱。学务大人驾到之后,一边随便往地下吐痰,一边下达指示,不该把讲台砌在西墙下,那是“白虎台”,克学生家长,教育乃慈善事业,怎能这么办呢!……

书中的老张就是被父亲解散了的十七个私塾的塾师们的化身,孙八就是和父亲势不两立的土豪劣绅们的化身,学务大人就是昏庸腐朽的上司们的化身。正是这三个人物在父亲写的第一部书的第一章的第一页里首先登场。

在当劝学员的头半年里,父亲和他们之间的没有完结的斗争,终于在小说里找到了结尾。

不管怎么说,劝学员的生活使父亲积攒了一批好素材,虽然那生活本身是沉重的和不愉快的。

1921年春夏之际,父亲由西山养病回来,决定不再回翊教寺公寓去住。

第一件事是搬家,走,离开乌烟瘴气的公寓,不再熬夜,不再摸牌,不再瞎聊,一句话,不再无谓地消耗时间。父亲搬到京师儿童图书馆去住。他当时兼管着这个学务局开办的小图书馆。图书馆的业务负责人是卢松庵,他也是父亲的师范同学,一个永远热心助人的人。卢松庵帮父亲收拾出里院的西屋,让父亲安顿下来。里院的南屋就是儿童阅览室。住在这儿,挨着那些出来进去的孩子,父亲心里踏实了许多。孩子们的天真纯洁仿佛也传染了他,除了兼管劝学员、讲演所长和儿童图书馆的事之外,他开始往自己身上揽事,免得闲中出错,就是白尽义务也情愿。

儿童图书馆在离新街口不远的西直门大街上,路南。路北是慈善家刘寿绵的住宅。儿童图书馆的原址是刘宅的马厩。在父亲搬到儿童图书馆住的时候,恰好刘寿绵在自己大宅子的西跨院里办了一个贫儿学校,没有可靠的人去经办,就找到了父亲,父亲爽快地答应了。刘寿绵还聘请罗常培、卢松庵、童布当义务教员。于是,白天,父亲办公、教书;清晨,请人教形意拳、六合拳和剑术;晚上,他决定去学英文。缸瓦市基督教堂正在办英文夜校,一星期五次,每次两小时,每月交一块钱学费。他报了名。1921年夏,父亲利用学校放暑假的机会,办了国语补习会,他自任经理,找两个同学帮忙教课,招收五十名私立小学的教员当学生,专门推广国语拼音和普及国语文法。学务局办全市小学联合运动会,他参加新闻部,和画家颜伯龙一起自编自绘《舞剑图》,印出来白送。

就这样,大病之后,父亲的生活节拍加快了。忙,可是痛快。

父亲从小就认识刘寿绵。刘寿绵的祖辈当过粤海道道台,那是最肥的外任官差之一,捞足了金银元宝、珍珠玛瑙,在西直门一带购买了大量房产,在城外购买了大量地产。到了刘寿绵这一辈,哥儿仨才有他这么一个后代,全部家财都由他一人继承。父亲的祖辈曾为刘家效过力,常得到刘家的赏谢和酬礼。这种情谊,到了儿孙这辈,还淡淡地维持着。刘寿绵高兴的时候,很偶然地光顾祖母的小院,用洪亮的嗓子哈哈一阵,一阵风似的又走了,使全胡同的人都好奇地探讨好几天。

▼刘寿绵,1925年出家,法号宗月大师;老舍小时称他为刘大叔。老舍靠他的资助才入私塾、上小学。老舍师范毕业后曾帮他调查、施舍粮米,在他开办的贫儿学校做义务教师。老舍在悼念他的文章《宗月大师》中写道:“没有他,我也许一辈子也不会入学读书。没有他,我也许永远想不起帮助别人有什么乐趣和意义。”

祖母比刘寿绵大二十一岁,他们彼此客气地以姐弟相称。父亲比刘寿绵小二十岁,父亲便叫他刘大叔。父亲长到七岁的时候,是这位刘大叔想起来要让他上学,因为刘寿绵本人也有一位女娃娃,比父亲小一岁,也该上学了。刘大叔给父亲送来了书本、笔墨和一块够做裤褂的蓝布。刘大叔拉着父亲的小手送他进了私塾。

祖母给刘寿绵家做过临时帮工,年幼的父亲有机会随着祖母常常到刘家来。父亲知道刘家宅院有多么大,刘家的后花园有多么深、多么阔气。四十多年之后,父亲在创作他最后一部小说《正红旗下》时,书中定大爷的后花园就是以这座大花园作原型的。后花园里,正如《正红旗下》中写的那样,有小土山,有池塘,山上有茅亭,走上亭子可以远远地看见北山和西山。

到父亲当劝学员的时候,刘寿绵家业已经衰败,除了后花园,什么财产也没有了。他的财产来得容易,去得也方便,多一半是被骗走,另一部分被他自己散了。他好善,好施舍,好赈济,把钱都办了慈善事业,每年变卖两所房子,以致自己也成了穷人。他热心地办粥厂,办贫儿学校。到这个时候,父亲和刘寿绵来往最密。刘寿绵施舍粮米,要父亲帮他调查和发放。放粮放钱只能延长受苦人的死亡日期,而不足以阻拦住死亡。这个,父亲心里明白,但刘大叔的盛情难却,他的真诚和热心感动了父亲,不由得伸手帮忙,父亲没有和他多辩论,为他出了点力。

就在这个时候,父亲偷偷地爱恋上了刘寿绵的女儿。这是父亲的初恋。从父亲方面看,单恋的成分大。由于社会地位的悬殊和刘家的兴衰骤变,这场恋爱注定是短命的。像父亲其他许多苦涩的生活经历一样,它后来只是在他的小说中才真正散发了耀眼的光辉。十多年后,父亲在写短篇小说《微神》时曾借用了自己这场初恋的某些情节。《微神》以它的写法细腻、感情纯洁、格调悲伤成为父亲的最受读者欢迎的抒情作品之一。

刘寿绵1925年出家当了和尚,法号宗月,夫人和女儿也削发为尼,全家一贫如洗。由于他的无私、善良、爱国和爱穷人的高尚品德,过了没有多久,宗月大师成了北平最有名望的大和尚之一。父亲和他的友谊始终没有中断。30年代初,父亲由英国回来后曾到大师住持的寺庙去讲过课,大师以盐水腌白菜帮子和窝窝头款待父亲,给父亲留下了很深的印象。1941年宗月坐化之后,父亲曾专门写文章悼念他,不忘他的好处。父亲是这么写的:

没有他,我也许一辈子也不会入学读书。没有他,我也许永远想不起帮助别人有什么乐趣和意义。他是不是真的成了佛?我不知道。但是,我的确相信他的居心与苦行是与佛相近似的。我在精神上物质上都受过他的好处,现在我的确愿意他真的成了佛,并且盼望他以佛心引领我向善,正像在三十五年前,他拉着我入私塾那样!(老舍:《宗月大师》,1942年1月23日《华西日报》)

刘寿绵传奇式的生活经历,自然又是父亲的写作好题材。青年时代的刘寿绵便成为父亲晚年未完的长篇小说《正红旗下》中重要角色——大富豪定大爷的原型。

为刘寿绵帮忙了一个短暂的时期之后,父亲的兴趣转向了。

1921年在英文夜校,父亲认识了宝广林,他是英文夜校的主持人,是刚由英国回来的神学院毕业生,在缸瓦市基督教堂任职。宝广林一下子就把父亲吸引住了。宝广林除了办国民小学、办英文夜校之外,还在酝酿一件大事:他想把教会由外国人手中接管过来,全由中国人办。这件事顿时使父亲对宝广林另眼相看。一个英国留学生,硬要把英国教堂由英国牧师手中夺过来,宣布不再依靠英国,成,有思想!父亲加入了宝广林组织的“率真会”和“青年服务部”。

▲老舍曾在此讲课的教堂院内主日学教室。

“率真会”是个小团体,一共十几个人,除了宝广林是个中年的职业宗教家之外,全是青年知识分子。有信教的,也有不信教的,有大学毕业生,也有正在念书的大学生,还有父亲那样的已经做事的中学毕业生。大家聚在一起,讨论教育、文学和宗教,更多的是讨论如何改造社会和为社会服务。

圣诞节之夜,他们蹦着、唱着,穿过大街小胡同,一直闹到宝广林家。大家比赛着说笑话,抢着讲故事,把各自的学习心得和研究方法都当成豪言壮语穿插在中间。大家为彼此成为真诚的知己而兴奋、痛快。

他们之中有许地山、白涤洲,这二位后来成了著名的作家和学者,也都是父亲最好的朋友。

宝广林请父亲帮他翻译文章,就手练习英文,还委托他起草改组教会的章程。为了便于商量事情,父亲由儿童图书馆搬到教堂来住。许地山也常到教会来,而且有时就住在那里,父亲和他一起去吃八个铜子儿十只的饺子,一边吃,一边聊,由古钱、考古到民俗学、文学,许地山说的时候多,父亲听的时候多。父亲试着问许地山一些学问上的事,许地山愿意把他所知道的全告诉父亲,就像他愿意讲故事一样。

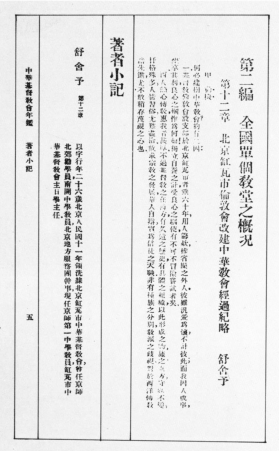

▲1922年夏,老舍在北京缸瓦市基督教堂加入基督教,担任教堂内“西城地方服务团附设铭贤高等小学及国民学校”的教务主任,起草《北京缸瓦市中华基督教会现行规约》草案,后又写成《北京缸瓦市伦敦会改建中华教会经过纪略》(1924年《中华基督教会年鉴》第7期)。

1921年夏,父亲担任西城地方服务团董事,同时受聘兼任该团附设的高等国民小学的校务。

1922年父亲正式领洗,加入了基督教。同年7月,父亲以教徒的身份起草了《北京缸瓦市中华基督教会现行规约》草案,经过讨论,这个章程被正式采纳。大家约定两年之内,教堂不再要英国的钱,经济上实行完全自给,一切财产归中国所有,彻底剥夺了洋人实际操纵教会的权力。

在教会,父亲认识了英国牧师埃文斯,此人对父亲后来到英国去教书起了作用。父亲的好学、正直、热情给埃文斯留下了极好的印象。

1924年初,父亲用舒舍予的名字在《中华基督教会年鉴》上发表一篇长文,题目叫《北京缸瓦市伦敦会改建中华教会经过纪略》,把这一切记载得详详细细。到这篇文章正式出版的时候,父亲已经到了英国。好像作了一个阶段小结似的,这篇文章结束了父亲和教会的交往,以后也就很少再提它。

父亲成为作家之后,对他早年和教会的来往,除了一两处轻描淡写之外,也很少触及。在他回忆和许地山之间的友谊时,算是说得最多和最深的了。

1941年,许地山在香港病故,父亲在重庆写了两篇文章悼念这位老友。父亲说:我认识地山,是在二十年前了。那时候,我的工作不多,所以常到一个教会去帮忙,做些“社会服务”的事情。

仅此而已,关于父亲和教会的关系,父亲就这么说了几句,一带而过,别无其他。

许地山早年也是基督教徒,对这一点,父亲说了几句非常令人深思的话:“我不相信他有什么宗教的信仰,虽然他对宗教有深刻的研究,可是,我也不敢说宗教对他完全没有影响。”

父亲对宗教的研究,当然不如许地山深刻,但是,其他的两句——我不相信他有什么宗教的信仰,我也不敢说宗教对他完全没有影响——拿来放在父亲身上,倒是也同样地恰如其分。

说许地山,实际上,是说他自己。

不过,父亲在自己写的小说和话剧里,倒是一再地返回到对洋教的批判上来,间接地证明着他和宗教有过相当的交往,最激烈的,要算《二马》、《柳屯的》、《神拳》、《茶馆》和《正红旗下》。他的批判是针对两种人来的:首当其冲的是洋牧师,其次便是吃洋教的。

伊牧师在《二马》里是个顶“爱”中国的英国牧师,提到他对中国的爱时,父亲是这么写的:

伊牧师,和别的英国人一样,爱中国的老人,因为中国的老人一向不说“国家”两个字。他不爱,或者说是恨中国的青年,因为中国的青年们虽然也和老人一样的糊涂,可是“国家”、“中国”这些字眼老挂在嘴边上。自然空说是没用的,可是老这么说就可恨!他真没想到老马会说:“给中国人丢脸!”

这就是父亲笔下洋牧师的嘴脸。一位对中国最友好的最有感情的洋牧师对中国的看法就是如此!

短篇小说《柳屯的》的主角是一个女土流氓,她靠传教的洋人势力,狐假虎威,内外勾结,一跃而成地主恶霸,在乡下横行霸道,对乡民进行残酷的剥削,到了骇人听闻的地步。

话剧《神拳》中的外国神甫盼望事情越闹越大,他的逻辑是:外国兵来得越多,就越好早早瓜分中国。建教堂用五万两银子,你们得赔三十万两!原来占地五顷,你们得再给我十五顷!

《茶馆》里的马五爷是个信洋教、吃洋饭、说洋话的假洋鬼子,有什么事可以一直找到宛平县县太爷那儿去。在戏里父亲只给了他两句话:头一句,“二德子,你威风啊!”制止了一场二德子和常四爷之间的武斗;再一句,“我还有事,再见!”根本不理常四爷的牢骚,戴上礼帽,扬长而去。话不多,仅此两句,“连官面上也不敢惹他”的威风便昭然若揭。

马五爷是父亲笔下三言两语就把人写活了的典型之一。

父亲的《正红旗下》是在第十一章之后中断的,恰好中断在一位美国牧师身上。父亲和这位洋牧师开了个大玩笑,作者用了整整一章,六千字,把牛牧师当成小丑来嘲弄,把他的愚昧而贪婪的嘴脸,无知而野蛮的举止,阴险而卑鄙的心灵刻画得淋漓尽致。这位父亲笔下的最后一个人物的形象,可以说,是集一切洋牧师形象之大成。

实际上,父亲的爱国心使他和洋牧师们打了一辈子仗,由改造缸瓦市教堂开始,到写《正红旗下》的牛牧师止,整整一辈子。他用自己的行为,用自己的作品,坚决地反抗和无情地鞭挞了欺压在中国人民头上的洋教和洋牧师。

这样干,他总算是吐了一口气,为中国人民吐了积压了几十年的那口气。

由父亲前期对宗教的社会服务的热衷,到父亲后期对宗教的彻底否定,人们看到一个不断探索的高尚的勇敢的灵魂,它使人们明白不断否定不断进步在人生道路中的伟大意义。

父亲在1922年双十节纪念会上说过:我们要负起两个十字架,而耶稣只负起一个。我们既要为破坏和铲除旧世界的恶习、积弊和有毒的文化而牺牲,也要为创立新的社会民主和新的文化而牺牲!

当时,父亲的全部社会服务工作,包括在教会、在地方服务团、在小学,都是在业余时间进行的。他的正式工作越来越成了他的包袱,终于到了下决心的时刻。

当了两年北郊劝学员之后,1922年8月父亲正式辞职不干了,到天津南开中学去教书。

父亲和地方上的土豪劣绅水火不容,和上司们经常闹矛盾,和吃饱了混天黑的同事们没有共同语言。当官不是好事,两年的体会使他心里这么想。一不想发财,二犯不上整天和鬼魅们周旋,他决定走开,宁愿安贫受困,去探索新的道路。

劝学员的薪金不算坏,每月可以拿到一百多块,比一般的中学教员高两倍多。

那时候,一份炒肉丝三个油丝火烧,一碗馄饨卧两个鸡子儿,不过十一二个铜子儿,如果准备下十五枚,就可以弄一壶白干儿喝。在公差里,报酬最低的要数巡警,每月只挣六块钱。照这些标准看,劝学员的收入是相当优厚了。

可是,父亲硬是辞职不干了,自愿过清苦的生活,拿原来工资的三分之一。

这是父亲走入社会之后,独立做出的第一个重要的决断。这个决断已经显示出了足够的“老舍味儿”——一种正直的倔强的独立不倚的性格。

父亲的决定,是和世俗的观点的一次大决裂。不走欺压百姓的路!不蹚浑水!

这个决断,毫不夸大地讲,决定了父亲的整个人生道路。

辞了职,在金钱上,不用说,父亲受了很大的损失;在劳力上,自然也要多受好多的累。可是,他很快活;他又摸着了书本,一天到晚接触的都是可爱的学生们。

在南开中学,父亲一气儿干了半年,他的活动完全在学校里。一心一意地教书,生活也有了规律。

▲1922年老舍与南开中学校刊编委会成员合影,第1排左起第2人为老舍。

1923年1月,在《南开季刊》上,父亲有生以来第一回发表了一篇文学习作——《小铃儿》。按父亲自己的说法,完全是为了充数儿,心里连“国文教员当然会写一气”的骄傲都没有。他从来不把这篇小说算在自己的作品里,充数儿就是充数儿,不能当真。

文章的主题很明确:爱国。写的是一个叫小铃儿的小孩,整天想着要为父亲报仇,要雪国耻、打日本,弄了个会,锻炼身体,互相地打,打疼了也不准急,最后,打了洋教堂里的孩子,被学校开除了。

这篇小说,文字上还不成熟,可是,有两点值得注意。小铃儿的身世和父亲本人的身世有许多相似之处,这是一;其次是小铃儿的悲剧具有普遍意义。只知道痛恨黑暗势力,但不知道怎么办,而且不为社会所理解。在这一点上,当时的父亲和小铃儿又何尝两样?父亲无意之中写了自己。父亲就是个大“小铃儿”,一个找不到具体道路的大“小铃儿”。

1923年2月父亲由南开中学回来,在北京教育会当文书,在北京地方服务团当干事,在燕京大学学英文。有小学校长时期、劝学员时期、南开时期的职业经历,父亲自信有点办事能力,他愿意为社会出力,多做些社会服务工作。他住在北长街雷神庙里,这儿是北京教育会所在地。大殿后面,靠东北角,有三间小北房,便是父亲的住地。

冬天的一个夜晚,罗常培路过北长街,进雷神庙去看看父亲,只见他守着空屋,挨着冻,正在用功。父亲告诉罗常培:“昨天把皮袍卖掉,给老母添置寒衣和买米面了。”罗常培心疼地抱怨他:“你为什么不早说?我还拿得出这几块钱,何必挨冻?”父亲的回答是:“不!冷风更可吹硬了我的骨头!希望实在支持不下去的时候,你再帮助我!”

这时,一阵西北风带着哨儿卷过来,雷神庙大殿四角檐下的铁马叮当乱响,两个朋友面面相对,听着那杂乱的铁铃声和凄凉的风啸声,都无心再说什么。

北京地方服务团成立于1920年,办公地点设在灯市口公理会大门外面的平房内。它是个社会服务机构,下有慈善、卫生、演说、学校四股。办女工工厂;办平民学校;为孕妇和儿童作体检,种牛痘,普及卫生常识;发放寒衣和救济粮;办些社会赈济事业。父亲担任团内的干事,加上一名助手,一共两名办事人员,忙得不亦乐乎。1923年地方服务团组织了一次全市春季卫生大运动,规模浩大。他们把小学生全都集合到街上,东城的由灯市口出发,浩浩荡荡,沿街大游行,一边走,一边摇旗呐喊,散传单,发小册子,开街头讲演大会,演活报剧,讲解卫生挂图,悬赏捕苍蝇,给市民留下了深刻印象。悬赏打苍蝇的办法很别出心裁:第一星期打苍蝇十只,奖励一枚铜板,第二个星期打苍蝇四十只,再给铜板一枚,一手交苍蝇,一手给铜板。两星期内居然换回等价七元多的苍蝇,一时传为美谈。此次游行足以说明:父亲他们,人手虽少,能量不小,办事很有声势。

1923年夏,罗常培以北京第一中学代理校长的身份请父亲到校任教,教一年级学生的“国文”、“音乐”和“修身”。

▼1923年赠给北师同班好友关实之的照片。

父亲善讲演,在师范上学时,每星期六的讲演会他总登台,讲演比赛会上他拿冠军的时候多。在北郊公立讲演所当所长的时候,每天下午两点至四点必讲,所长和所员可以轮流,但规定得很死:哪怕面对一个听众也得讲,能不能吸引来听众,全凭自己的本事。久而久之,父亲练就了一套善于分析听众心理和抓住听众的本事。也许是由于这个缘故,父亲的课大受欢迎。他讲解白话文尤其受学生夸奖,常常吸引了许多别的班的学生来听。父亲也讲解骈文,可能是为了提提神,结合讲历史故事,他偶尔还即兴唱上一段昆曲,如《长生殿》中的《弹词》一折,或者学一段京戏中诸葛亮的《斩马谡》,使学生们大为惊讶,欢喜若狂。父亲在师范受过正规的音乐训练,有时清晨五点就被叫起来练习,他会吹号,会打小鼓,会打大鼓,会指挥,后来又学会了唱京戏。在一中,父亲上音乐课时,往往以昆曲作教材,教学生识谱,学生认为很新鲜。修身课是以社会学为教材,并不讲什么仁义道德;不过,父亲常常出其不意,扔出几颗小蒺藜刺刺浑黑的时局,譬如“军队是国家机器的主要组成部分,对外有御敌保国的功能,咱们的大兵可是净给营长、团长抱孩子……”

在一中教学的同时,父亲利用星期天,对教会活动又进行了一次改革,这次是对“儿童主日学”。他兼任了缸瓦市教堂“儿童主日学”主任。

“儿童主日学”又叫“儿童礼拜日学”,以前大人们去教堂做礼拜,往往随身带着孩子,结果,孩子们在教堂里心身都受到很大拘束,完全是活受罪。孩子们难受,父亲替孩子们难受。他决定插手这件事。

父亲用舒舍予的名字又写了一篇长长的论文,叫《儿童主日学和儿童礼拜设施的商榷》,寄给吴震春、宝广林等人编辑的杂志《真理周刊》发表。在文章里,父亲全力抨击宗教中惯用的一套办法,他力主改革,旗帜鲜明地提出自己的主张:对儿童不搞赎罪祷告,不背诵圣经,不唱圣歌圣诗,不宣讲神仙故事和寓言故事,不搞信仰早熟。他主张给儿童一些实实在在的知识,由种麦子烙饼说起,做点小手工,画点带颜色的小画,活活泼泼,让儿童自己动脑筋想问题,自己动手去探索,使他们德智体都发达,成长为有道德的、对社会有用的人。

父亲自己给孩子们编歌,把圣歌圣诗扔到一边,他领着孩子们大声地唱他自己编的新歌词:

先生好比是太阳,

我们地球围着它转。

弟弟好比是月亮,

它又围着我们转。

明白日月识地理,

只因走到一直线。

也别打鼓且莫要打锣,

听它慢慢地转。

父亲领着孩子向盛开的鲜花鞠躬,好像花儿比耶稣更值得尊敬。他教孩子们从小就热爱大自然,崇敬大自然。

这就是舒舍予式的“儿童主日学”。在这歌声里,在这鞠躬里,有一颗地地道道的赤子之心。

这些杂乱、微小、理想、繁忙、真诚、认真的试验和改良,是父亲救国救民道路上的最初探索,它们曾使父亲着了魔。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。