第二节 博弈冲突、契约代理和会计政策选择

一、博弈与冲突分析

博弈论是在20世纪40年代形成和发展起来的,可分为合作博弈理论和非合作博弈理论。前者主要强调团体理性;后者主要研究人们在利益相互影响的局势中如何选择策略使自身收益最大,强调个人理性。博弈论主要由约翰·冯·诺依曼(John Von Nouma,1903~1957)创立,他是一位数学奇才和计算机之父。1939年,诺依曼遇到经济学家奥斯卡·摩根斯特恩(Oskar Morgenstern),并与其合作使博弈论进入经济学领域。诺依曼和摩根斯特恩的著作《博弈论与经济行为》为合作博弈论奠定了理论基础。“合作博弈论”在20世纪50年代达到巅峰,然而由于它过于抽象,以致应用范围有限。正是在这个时候,“非合作博弈”应运而生,它标志着博弈论新时代的开始。1950~1953年间,天才数学家约翰·纳什(John Nash)发表了4篇对博弈论发展具有划时代意义的论文,证明了纳什均衡的存在,并被爱因斯坦、诺伊曼等世界级科学家看好。他引入了非合作博弈理论,成功开启了将博弈理论应用到经济学、政治学、社会学、进化生物学,乃至会计学的大门。为此,纳什在66岁时获得诺贝尔经济学奖。

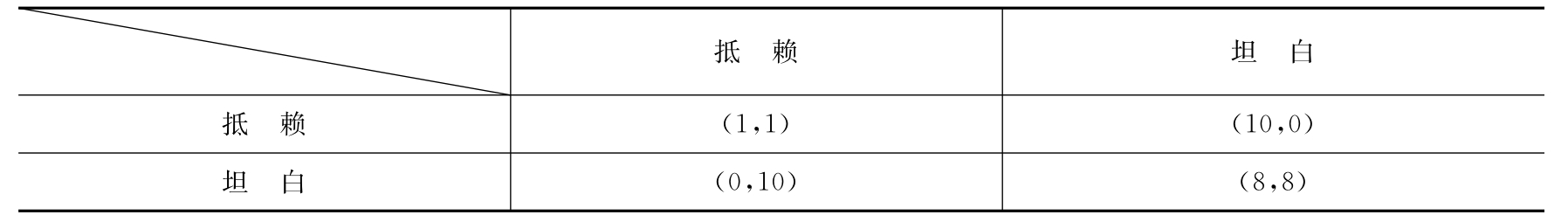

经济分析中的非合作博弈,是指各方在给定约束条件下如何追求各自利益最大化,最后达到力量均衡。在非合作博弈论中,“囚徒困境”是一个经典例子:两个被抓囚徒(A和B)隔离审讯,假定两人都坦白则各判8年;如果一人坦白另一人抵赖,坦白的可放出去,抵赖的关押10年;如果都抵赖则因证据不足各判1年。A和B都有两个策略即坦白和抵赖,可能出现四种博弈结果:A和B均坦白或均抵赖、A坦白B抵赖或B坦白A抵赖,如表12-1所示。

表12-1囚徒困境的四种博弈结果

表12-1中,四个单元格代表在不同情况下A和B的刑期,每格中第1个数字代表A刑期,第2个数字代表B刑期。例如,A抵赖B坦白情况下,(10,0)代表A被判刑10年而B被释放(判刑0年)。A和B均坦白是这个博弈的“纳什均衡”。假定A抵赖,观察第1行,此时B最好坦白,因为B坦白可被释放而抵赖要判1年(0<1);假定A坦白,观察第2行,B最好也坦白,因为B坦白判8年而抵赖判10年(8<10);也就是说,不管A坦白或抵赖,B最佳选择都是坦白。对称地,观察第1列,B抵赖时A坦白可被释放而抵赖将被判1年,所以此时A会坦白(0<1);观察第2列,B坦白时,A抵赖判10年、坦白判8年,所以A也会选择坦白(8<10);即不管B是坦白还是抵赖,A最佳选择都是坦白。因此,坦白是双方的占优策略,最终两个人都选择坦白并各被判刑8年。

在(坦白、坦白)这个组合中,A和B都不能通过单方面改变行动增加自身收益,于是谁也没有动力游离这个组合,因此这个组合是“纳什均衡”。囚徒困境反映了个人理性和集体理性的矛盾,如果A和B都选择抵赖,各判刑1年,显然比都选择坦白各判8年好得多。当然,A和B可在被警察抓到前订立“攻守同盟”,但这可能无用,因为它不构成纳什均衡,无人会积极遵守该“协定”。

上述悖论表明,在某种情况下,所有的当事者都是为自身利益而“精打细算”,那种最利己又利人的可能性并不会出现。当前,经济学越来越转向人与人关系的研究,特别是人与人之间相互的影响与作用、利益与冲突、竞争与合作等,而这正是博弈论的研究对象。非合作博弈如果是一次博弈(One Shot Game),基于个人利益最大化得到纳什均衡解可能是“囚徒困境”,但如果是多次博弈就有可能产生合作,“囚徒困境”有可能被破解。连续的合作有可能成为重复的“囚徒困境”均衡解,这就是博弈论著名的“大众定理”(Folk Theorem)的含义。卡特尔是指企业或企业联合组织为达到共同目的而订立的契约以及联合组织所作出的决议,这些契约和决议以妨碍、限制或歪曲竞争为目的,或能起到这种作用。理论上讲,几乎所有的卡特尔都会遭到失败,原因就在于卡特尔协定不是一个纳什均衡,没有成员有兴趣遵守。只要是有限次合作,合作就不会成功。如各方承诺合作6次,则在第6次就会有人不合作,因为大家都想最后捞一把;但大家都估计第6次会合作不成功,则可能在第5次就采取不合作态度,以此类推,直到第1次都可能不采取合作态度。而假定是“无限期”长远合作,则合作可能会取得成功。如中东石油输出国组织(OPEC)是一个限制成员国产量、保持石油价格稳定,以获取最佳利润的一个较为成功的卡特尔合作产物,但OPEC这种合作也是很有难度的。

“冲突”是经济后果的特征之一。为减少代理成本,财务指标如负债净权益比率、利息保障倍数等常被应用于债务契约,以限制经理人转移财富的机会主义行为。在经理人薪酬福利方案中也需要运用会计数据,以减少经理人逃避责任的行为。会计在签约中的作用使会计程序可在企业与经理人的现金流量分配上产生影响。契约与会计指标有关,契约双方都想获得最大好处,因而可引入博弈论理性个体“冲突”模型进行实证分析。博弈论将两个或两个以上经济活动参与者之间的、信息不对称和结果不确定的相互作用予以模型化处理。一般而言,这种相互作用发生在不确定性和信息不对称的情况下,博弈论中假定每个参与人都是期望效用最大化者。代理理论是经济博弈论的一个分支,它研究在合作博弈中参与人如何达成具有约束力协议,如何签订“最优合同”来控制经理人的“道德风险”问题。代理理论可将签约过程模型化,从而对签约各方冲突结果作出预测。因而,博弈论也可以成为现代会计理论的一个重要组成部分。

二、契约和代理理论

(一)契约理论

契约理论(Contracting Theory)认为公司是一系列契约的结合体。与公司相关的契约成本与分析模型中的会计“变量”如净收益等会计数据相关。在契约理论下,公司的管理目标之一是契约成本最小化;会计政策的选择是契约成本最小化问题的一种扩展。该理论将公司视为契约关系的中间人,在契约结合体中各权益持有人都意识到自身利益与公司利益息息相关。他们对公司投入了某种资源,如股东投入资本、债权人提供资金、经理人付出“管理技能”等,同时均希望从公司获得回报。这种谋利的动机促使他们通过各种方式最大限度地将公司财富转移到自己手中,并必将削弱公司财富、降低公司价值。为“限制”他们对公司的“损害”,就需要签订各种契约来规定他们的权利和义务。

股东主要关心公司价值(或股价)和获得的红利,他们有能力通过投资组合分散其投资风险,所以并不十分关注特定投资风险。而经理人较难分散风险,出于自身福利待遇考虑,他们会倾向于低风险或较低净现值的项目;他们往往为了留存利润、扩大规模和获得自身较高薪金而倾向于支付低水平现金股利的政策。于是,股东与经理人对政策的选择就存在分歧。但通过签订契约可减少股东与经理人在经营风险、股利发放等方面的分歧,同时减少代理成本和抬高股价。这种情况下,可通过最优合同提供激励以促使经理人为公司价值最大化服务。方法一是将对经理人的激励政策与股价相联系或者让经理人持有股票或股票期权等,这可减少低风险偏好与股利发放等问题。方法二是用会计利润作为激励经理人的机制之一,如经理人报酬计划可由固定薪金加上由盈利决定的红利组成。正因为大多数经理人激励计划都与财务报告净收益有关,因此经理人往往选择将未来收益移作本期的会计程序,这就是所谓的“红利计划假设”。

(二)代理理论

在公司的所有契约中,主要是雇佣契约和债务契约。代理理论(Agency Theory)认为,代理关系是一种契约关系,在这种契约关系中委托人授权代理人以委托人名义进行活动,并授予代理人某些决策权。在代理关系下,委托人和代理人都是效用最大化者,两者可能存在利益冲突。同时,由于委托人和代理人签约后存在信息不对称,代理人的“努力”或“偷懒”,委托人由于无法完全监督所以并不完全知情。所以,代理成本等于委托人因与代理人存在利益冲突而减少其财富的部分。

詹森和麦克林(Jensen &Meckling,1976)将代理成本划分为监测费用、履约费用和剩余损失三部分。监测费用是委托人为衡量、观察和控制代理人所发生的支出。为使监测费用最终由代理人承担,就需要建立一种机制来保证代理人能为委托人利益而从事管理。建立这种机制和使代理人遵循该机制的成本,称之为履约费用,该费用也将转由代理人负担。由于信息不对称,理性代理人可能并不“努力”,结果是代理人实际付出的管理技能的净价值会小于其“努力”时为企业创造的净价值,这部分差额称为剩余损失,该损失往往是无法完全消除的。

西方企业的代理问题主要有以下两种。

1.经理人与股东的代理问题。经理人与股东利益不完全一致,所有权与经营权分离意味着经理人可根据自身利益从事经营活动。经理人在企业中的所有权利益越小,他们不按股东利益服务的可能性就越大。理论上讲,股东主要关心公司价值,注重公司未来无限期间的现金流量,因为公司价值等于未来现金流量的贴现值。股东可以通过投资组合分散投资风险,是经营风险的“中性者”。而经理人偏好低风险项目或只关心其在职期间企业的现金流量,不愿追逐公司价值最大化,这就与股东产生经营政策上的分歧。因此,对股东而言,只要边际收入大于边际成本就应向经理人提供薪酬福利激励,以薪酬福利方案激励经理人为公司价值最大化而努力。雇佣契约可用来减少股东和经理人在公司经营政策上的分歧,同时减少代理成本并增加公司价值。一般作为薪酬福利方案一部分的以会计盈利为基础的红利计划,可采用按财务报告盈利的一定比例向经理人发放红利方法来进行。由于这种激励与报告盈利直接相关,因此可假定在此激励方案下经理人会选择将未来盈利转至本期的会计程序,也就是前述的红利计划假设。

2.经理人与债权人的代理问题。在股权激励计划下,经理人既是管理者,也可成为股东。在分析债务契约作用时,我们假定经理人既是为企业全体股东服务的代理人,其自身也是股东之一。这种情况下,委托人是企业债务的持有人或借款人,而代理人是为其他股东和自身利益服务的经理人。理论上讲,公司价值由负债价值(债权人价值)和股东权益价值组成,于是增加股东权益价值的方法有二:一是在增加公司整体价值情况下增加股东权益价值,即在等式两边同时增加公司价值和股东权益价值;二是在一定的公司价值下将负债价值转移至股东权益价值,即在等式右边一方面减少债务价值,另一方面增加股东权益价值。方法一可通过与经理人签订有效契约来实现,方法二则包含了经理人的机会主义的行为。

史密斯和沃纳(1979)认为,债务代理可能会引起以下四种将债务价值转移至股东权益价值的行为:(1)过量股利分配。支付高额度股利会降低偿债能力并减少债务价值,从而损害债权人权益。其极端情况是将借入的大量资金全部用于发放清算股利,这样债权人权益毫无保障只能面对一个“空壳”破产企业。(2)资产置换。债权人是厌恶风险的,他们将资金投资于企业但不希望承担超过其收益的风险。经理人可将从债权人处获得的资金投资于高风险项目,项目成功时股东可以获得杠杆收益,将债权人权益转移至股东权益;项目失败时由于股东可以通过投资组合分散风险使权益价值不受影响,而对损失项目提供资金的特定债权人权益势必受损。(3)投资不足。当管理层和股东认为投资结果是增加债权人现金而非股东现金时,他们会不愿接受能增加净现金流量的项目,此时就会出现投资不足的情况。假定亏损企业股东权益为-100 000元,投资A项目可获70 000元净现金流量,但这笔现金收入全部归债权人所有;而对股东来说,他们的剩余索取权并没有增加,因此股东和管理层对这样的项目兴趣不会太大。这种情况下产生的“投资不足”显然也对债权人不利。(4)对要求权的稀释。当发行有优先偿还权新债券时,企业将优先偿付新债券。这种情况下,原债券价值也可能下降。

为股东服务的经理人有将债权人财富转移给股东的动机,他们更乐于为股东而不是为债权人服务。随着财务杠杆比例提高,经理人将债权人财富转移至自身和股东权益的行为也达到最高点。所以,在债务契约中,为确保债务人的偿债能力就会规定一些保护性条款,这些条款往往体现为要求企业的财务指标(如资产负债率、利息保障倍数等)达到一定标准。如违反这些条款,债务契约就要求对债务人进行惩罚,比如对其股利发放或继续贷款进行限制等。因此,经理人具有采用能绕过契约条款的会计程序的动机,也就是选择那些能将未来期间盈利转移至本期的会计程序,以避免违反契约条款所招致的损失,这就是所谓的“债务契约假设”。

红利计划假设和债务契约假设都是在这种早期机会主义预期分析的基础上发展起来的。机会主义观是假设经理人选择会计政策是以其基于报酬、债务契约和政治成本的预期个人效用最大化为基础的。当委托人意识到这种情况后会对代理人的行为进行约束或惩罚,其实就是要让代理人承担其造成的代理成本,为他们的机会主义行为付出代价。当代理人意识到他们转移财富的机会主义行为将受到“惩罚”并承担自己所造成的代理成本时,他们也就有动机减小代理成本。在这种情况下委托人和代理人的理性行为就是签订有效契约以对代理人进行“有效监督”,以限制其机会主义行为;使得代理成本最小,企业价值最大。由于这种契约能降低代理成本,使委托代理双方获得“双赢”,因此也称“有效契约观”。

霍姆斯特姆(Holmstr9m)的研究文献阐述了代理模型的发展,他认为对于雇佣契约,GAAP和审计是十分重要的,GAAP可限制经理人选择会计政策从而影响报告的净利润;而审计可增强报告净利润的可信性。相对其他信息,净利润更为可靠、不受其他信息影响,并且也和经理人努力程度相关,可以作为衡量经理人报酬的指标。但净利润对于签约双方来说并非是一个完美的衡量“努力”程度的指标,尽管有GAAP和审计的约束,经理人操控净利润的行为依旧存在。他认为,即使净利润是可观察的,但以净利润为基础的契约是非“最优”的;而以净利润和第二变量同时作为契约基础可降低代理成本。由于有效市场的股价与诸多信息有关而非仅与会计盈利有关,因此将股价作为第二变量是一种较好的选择。使用股价的缺点是它会受到系统风险和噪音交易的影响,所以不少企业往往使用行业业绩比较或相对业绩评估(Relative Performance Evaluation,RPE)作为补充。

在这方面的研究中,还应该提到经济学理论中被称为“产权”的文献,这些文献重点在于强调契约所决定的权利,如科斯(1960)、阿尔钦和德姆赛茨(1972)、詹森和麦克林(1976)、法玛和詹森(1983)等。这些理论认为,会计是企业各种契约的组成部分;与生产成本一样,契约成本对企业的生存和盈利能力均非常重要。

三、经济后果与会计政策选择

(一)经济后果理论

经济后果(Economic Consequences),在实证会计研究中的含义是指不论有效证券市场理论含义如何,任何会计政策的变动都将影响公司价值。这里的会计政策是指任何类型的、包括影响和不影响现金流量的所有会计政策。公司内存在许多薪酬和债务契约,对管理人与投资者来说,公司会计政策的任何变动都是一种重要信息来源,他们都会为自身利益而很好地利用这些信息,于是经济后果就会客观存在。例如,折旧方法由加速折旧法变更为直线法,这不影响公司未来现金流量,也不影响所得税支付额,但新折旧政策势必影响各期公司报告的净收益。EMH认为,除非可能有信号效应,否则这种变动是无关紧要的,因为这不影响未来现金流量,因而也不会影响公司价值。但根据经济后果理论,会计政策及其变化将影响管理人同时亦影响投资者决策。当石油公司从完全成本法(FCM)变更为勘探成功法(SEM)时,由于SEM下的净利润比FCM下的低,可能导致管理人因担心利润下降而改变经营策略并减少勘探行为,从而影响公司价值。如果公司经济策略的变动对投资者不利,投资者就会对他们选出的“议员”施压,结果引发政治家对会计政策和准则制定机构的关注,产生某种“政治热”。由于会计政策变动存在一系列后果,因此,在实证分析中研究者也开始关注经济后果问题的研究。

斯蒂芬·泽夫(1978)指出,经济后果是会计报告对公司、政府和债权人的决策行为的影响,其实质是会计报告会影响管理人和其他关联者的实际决策,而不仅仅反映决策的结果。1947~1948年,在高通胀时期一些公司试图实行重置成本会计,经理人偏爱重置成本折旧是因为这可降低盈利,以便降低工资涨幅和税负,同时也避免使公众以为公司具有超额盈利能力。但是,EMH认为这种经理人的“第三方”干预是没有必要的,因为市场会识破通胀时期以历史成本计价的财务报告高估的净收益,即使在通胀时期经理人也无必要采用重置成本会计报告收益信息,“第三方”干预反而会使准则制定和执行变得更为复杂。他举例说明了企业及其协会以及政府试图影响或确实已影响了APB(FASB前身)和其前身CAP制定的会计标准。因此,泽夫认为没有一个理论可用来指导会计政策的选择,而必须以某种方法使会计政策趋于一致。

(二)会计政策选择分析

在石油天然气会计政策选择上,1977年FASB发布的FAS 19要求采用SEM;而1978年SEC第253号会计文告则修改了FAS 19,允许同时采用特定形式的SEM和FCM。对FCM和SEM会计政策的选择,将影响公司报告收益和现金流量。对于FAS 19,人们担心对石油行业及其勘探可能产生不利影响,因为大部分小公司使用FCM,而SEM比FCM产生更少的报告收益。尤其对于积极勘探的大公司,经理人担心报告低收益使其更难增加资本,并会降低勘探范围和竞争力。迪金(1979)率先对FCM与SEM会计方法的选择进行了专门研究。他以勘探深度、资本需求、公司规模和公司年龄为基础划分采用FCM与采用SEM的公司,并选择7个变量来表示上述4要素:勘探性油井平均深度、勘探性油井数量除以收入、可开采性油井对全部油井比率、负债收入比率、资本性支出对收入比率、收入、公司年龄。样本没有包括24家最大石油天然气制造商,因为它们受会计政策选择影响甚微,也没有包括受管制的公用事业和输油管道公司以及从事勘探等多种经营的跨行业公司。在剩下的石油公司中,他获得了53家公司的1976年的有关数据,其中28家采用SEM,25家采用FCM。他采用多元判别分析法解释样本中对FCM和SEM的选择问题,发现负债收入比率越高,越可能选择FCM,这与债务契约假设的预测一致。他还发现,采用FCM公司平均收入较少,大公司一般采用SEM,即公司规模大会选择减少报告盈利的会计政策,这也和政治成本假设相一致。

列夫(1979)的研究也是针对FAS 19,其文献“会计规则对股票市场的影响:石油和天然气公司的事例”中采用的是事件研究法,焦点是研究证券市场对FASB要求使用SEM的事件反应,并以FASB发布FAS 19征求意见稿的日期1977年7月18日为事件日,他没有发现当天有可能影响股价的其他事件。列夫以49个使用FCM公司样本(曾用FCM但在FAS 19要求下改用SEM)和34个使用SEM公司的控制样本(对照样本),并运用计算非正常回报程序,调查样本公司在7月18日前后7天的每日股票回报。他发现在7月18日,受SEM影响的49个改变方法的公司样本有平均为负的非常回报;34个已使用SEM公司样本相对来说不受征求意见稿的影响,几乎没有平均负回报。

莱斯(1982)发现,对于发展壮大的公司,采用FCM将比SEM显著提高盈利水平,减少报告盈利的变动性,并提高资产价值和股东权益价值。因而,红利计划下的经理人倾向于采用FCM;负债权益比率高的经理人也可能选用FCM来提高当期盈利。公司规模越大,经理人越有可能采用SEM以减少报告收益从而降低政治成本。莱斯还指出,如果SEM增加了报告收益的变动性,勘探中未发现石油可能性越大,收益变动性也越大;因此如枯井对全部油井的比例越大,由SEM导致的收益变动性也越大。该比率越高,经理人越可能选择FCM,以提高报告收益。这与债务契约假设的预测一致。利里恩和帕斯提纳(1982)对企业规模和负债股东权益比率与经理人选择FCM与SEM之间的相关性进行了分析论证,他们注意到未发现石油的概率越高,债务契约违约可能性也越大,因此他们作出经理人会选择FCM的同样预测。1984年,莱斯选择了89个FCM公司和40个SEM公司所构成的样本重新分析了取消FCM对股价的影响,结果证明了股价效应,以及股价与负债权益比率之间的联系。

大量实证结果表明市场有效,市场会对管理人在会计政策选择上作出相应反应。但在最终分析中,人们还是不知道为什么市场会像上述研究中那样作出反应。虽然不知道原因,但实证研究结果表明市场确实会对不影响现金流量的会计政策选择产生反应,它表明经济后果理论在起作用。

(三)会计政策选择的经济后果

如上所述,契约理论表明会计政策变动可能会对股价产生影响,当企业自愿变更会计政策目的是为提高奖金或减少违约行为时,这种会计政策变动影响方向是可以预计的。同样,政治成本假设表明,企业选择增加收益的会计政策和程序将降低股价,而减少收益的会计政策和程序将提高股价。这些理论表明会计政策变动对股价产生影响的方向有可能是相反的。比如增加盈利的会计政策变动会使股价上升,因为它降低债务协议违约可能;同时,它又会使股价下跌,因为它增加了政治成本。

研究表明,企业由会计准则变动引起强制性会计政策变更的宣布与股价变动存在显著相关性。企业“自发性”变更会计程序将对股价产生影响。当“自发性”变更会计程序目的是为提高奖金或减少违约行为时,这种影响方向是可预测的。会计准则变动会使会计程序“强制性”变更,它对股价影响取决于可供使用的会计程序是受到扩展还是遭遇限制,“受到扩展”将会使股价上涨,而“遭遇限制”则会使股价下跌。但是,这种相关性也并非在所有研究中都存在。研究结果不一致的原因可能是替代变量使用不当(如变量不能完全代表契约和政治成本等);或者是模型错误限定、多重共线性计量经济学的方法问题干扰了研究。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。