城市化或城镇化(Urbanization)是社会发展中伴随着工业化发展,主要表现为非农产业不断向城镇集聚、农村人口不断向非农产业和城镇转移、农村地域向城镇地域转化、城镇数量增加和规模不断扩大、城镇生产生活方式和城镇文明不断向农村传播扩散的一个历史过程。城镇化对经济社会发展有着积极的作用,在城镇化过程中它实现了三个结构转变:第一,经济上产业结构的转变,低效益的第一产业逐步被较高效益的第二、三产业取代,生产效率大大提高;第二,空间上聚落结构的转变,零散、稀疏的农村村落结构被集聚、紧凑的现代城市结构取代,用地水平极大提高;第三,社会上人口结构的转变,随着大量农村人口转变为城市人口,城镇生产生活方式和城镇文明逐步取代传统的农村生产生活方式和农村文明。然而,世界近现代史表明,城镇化的过程并非都是一个文明、优美、良好的过程,不当的城镇化也会在经济、社会、资源环境上产生一系列问题,其中在资源环境上的问题尤其突出,是城镇化不可持续的根本原因。

(一)传统城镇化模式的主要特征

1.片面强调单一的经济增长

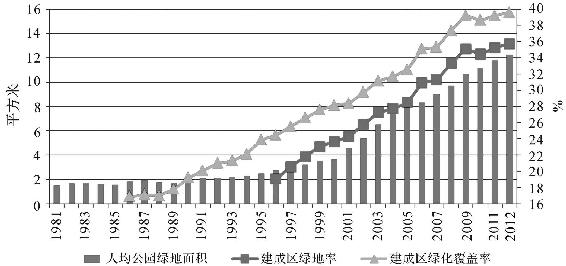

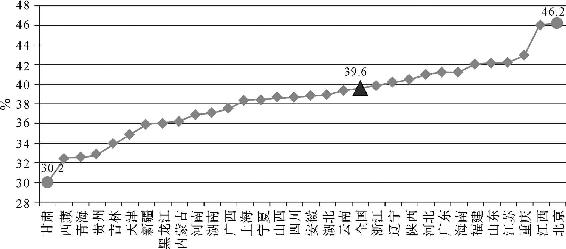

良好的城镇化发展是经济、社会、生态的全面发展,可我国几十年的城镇化发展片面强调的可量化衡量的经济上的数量增长。在以GDP为主的政绩考核体制下和以地方政府为主导的城市发展模式下,一个城市的发展好坏往往被简单、粗暴地理解成这个城市的经济总量如何、增长速度如何、非农产业如何、外来投资如何,而人口本身的发展、资源环境的保护则被理解成为一种“点缀”式的存在,被置于一种无足轻重、可有可无的尴尬地位。如我国大城市的住房问题就是典型表现,政府靠大量卖地和发展房地产业维持着本城市的经济高速发展,但是大量的居民却背负着按揭供房的沉重压力,饱受雾霾的袭扰,这样的城镇化发展模式于人而言是本末倒置,毕业生对“北上广”大城市的逃离可以看作是对这种本末倒置发展模式的厌弃选择,也昭示这种城市发展模式的不可持续性。再以城市环境建设中的绿地为例,虽然我国的城市绿地面积有所增长(见图10-1),但与发达国家相比,我国仍有不少差距,很多发达国家的人均绿地面积都在2040平方米,高的达到了六七十平方米,如美国华盛顿和瑞典斯德哥尔摩人均绿地面积分别达到了50和80平方米,而我国城市人均绿地面积仅为12.2平方米。在城市绿化覆盖率方面,美国主要城市的绿地覆盖率在60%左右,而我国2012年全国建成区绿化覆盖率平均为39.6%,全国有19个省(自治区、直辖市)的绿化覆盖率低于这个平均数,最高的为北京,达46.2%,最低的为甘肃,仅30.0%(见图10-2)。可见,我国的城市建设在绿化建设方面欠账严重,亟须补课。

图10-1 1981—2012年中国城市人均公园绿地面积与建成区绿化覆盖率

数据来源:中国城市建设统计年鉴2013

图10-2 2012年全国各省(自治区、直辖市)建成区绿化覆盖率

数据来源:中国区域经济统计年鉴2013

2.粗放浪费的城市空间扩张

在城镇化的过程中,城市的空间扩张是一个自然的过程。国外的许多城市基于城市用地有限和时间、资源上的节约,强调一种紧凑、高效的空间布局和精明、舒适的城市增长。而我国的许多城市在城市用地扩张上管理粗放,追求一种“摊大饼”式的空间扩张蔓延,不仅造成宝贵的城市用地浪费、紧张,也给人们的绿色出行带来困扰。表现在:(1)城市土地扩张与人口增长严重不匹配,土地城镇化远快于人口城镇化。统计数据显示:从1990年到2000年的10年时间,土地城镇化的速度比人口城镇化的速度快1.71倍,从2000年到2010年快1.85倍,远远高于正常的1.12倍。2000年,全国城市建成区面积为22439.28平方千米,到2009年扩大到38107.30平方千米,2001—2009年年均增长7.76%,而同期城镇人口年均增长仅为3.94%。(2)城市平均规模快速扩张,粗放增长。1996—2008年,我国平均每个城市建成区面积由30.4 平方千米扩大到55.4 平方千米,平均每个城市建设用地面积由28.5 平方千米扩大到59.8 平方千米,分别增长82.2%和109.8%。(3)新城发展中片面强调数量上的扩张,似乎越大越好。不少大城市新区的规划面积动辄数百平方千米,有的甚至达上千平方千米。似乎面积越大越好,根本没有精明增长概念。各种园区的建设也是一样,在加速赶超和跨越发展的背景下,我国各级城市无论是新产业园区建设或老工业园区的扩建工程,都在规划面积上做文章,强调数量的“多”和“大”,有的甚至高达数百平方千米,很少有资源节约特别是土地资源节约的概念。如2005年,全国各类开发区规划面积达到3.86万公顷,是全国城市建成区面积的1.5倍,经过清理整顿,但总规模仍然超过1万公顷。任何经济社会活动都在要在一定空间上落实,而在一个特定区域内土地面积总是有限的,更何况各种场所用地有着严格的条件要求,这种“摊大饼”式的空间扩张注定城市发展的不可持续性,后续的空间改造也是费时费力,还造成各种资源利用上的不经济。

3.高消耗高排放的粗放增长

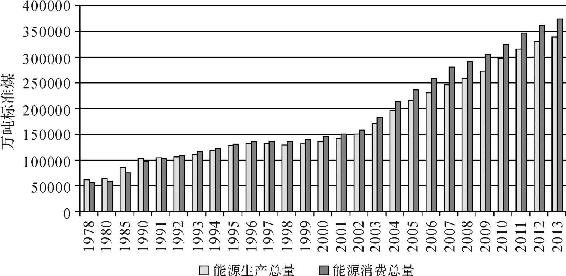

城镇化过程不可避免需要消耗资源,但中国的城镇化过程却是一种粗放的增长,以资源的高消耗和废弃物的高排放以及环境的高负荷为特征。1978年以来,我国的能源消费急剧增长(见图10-3),一直占世界较大比重。

图10-3 1978—2013年中国能源生产总量和消费总量

数据来源:中国统计年鉴2014

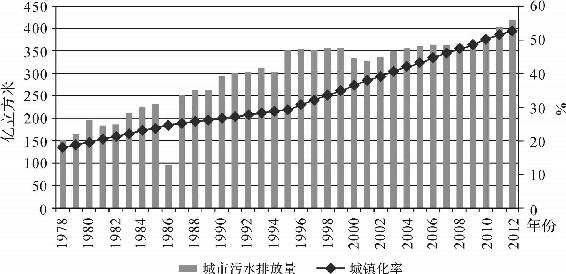

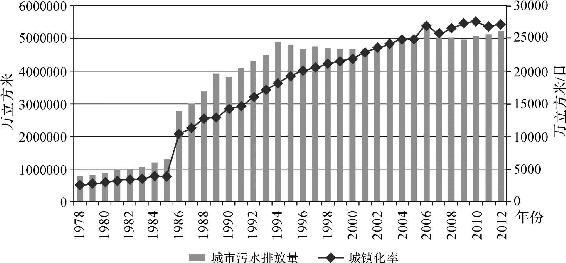

2010年,我国水泥消费量增长到2004年的近两倍,为18.51亿吨,占全球总消费量的56.2%;钢铁消费量则占全球的44.9%。能源消费方面,2009年,我国一次能源消费占全球的19.5%,其中煤炭消费占46.9%,石油消费占10.4%,根据中国能源研究会公布的数据显示,2010年中国能源消耗强度是美国的3倍、日本的5倍。另一方面,与资源高消耗相伴随的是污染、垃圾、有害物质的高排放,在我国城镇化过程中,城市污水与城市垃圾急剧增长(见图10-4、图10-5),远远超过城市环境的负荷范围,导致城市生态环境的严重恶化。在温室气体等有害物质排放方面同样不容乐观,根据国际能源署发布的报告显示,2007年,我国二氧化碳排放量已占世界排放总量的21%,单位GDP二氧化碳排放量是世界平均水平的3.16倍,是经合组织(OECD)国家的5.37倍。我国的资源和能源消费主要集中在城镇地区。2009年,我国终端能源消费中,公共交通行业和城镇生活消费占85.2%;在生活能源消费中,城镇占61%,城镇人均生活用能量是农村地区的1.83倍。另据国际能源署(IEA)提供的数据,2005年,我国41%的城镇人口产生了75%的一次能源需求,这与发达国家形成鲜明对照。这一方面反映了目前我国巨大的城乡差距,另一方面也说明了我国城市高消耗、高排放的粗放型特征。

图10-4 1978—2012年中国城镇化与城市污水排放量

数据来源:中国城市建设统计年鉴2013

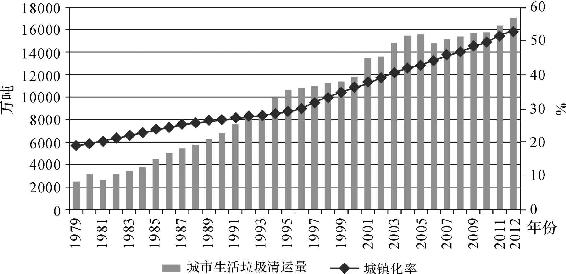

图10-5 1979—2012年中国城镇化与城市垃圾清运量

数据来源:中国城市建设统计年鉴2013

(二)传统城镇化模式的资源环境危机

1.资源环境约束不断加大

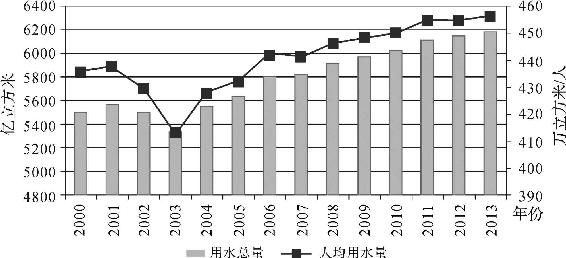

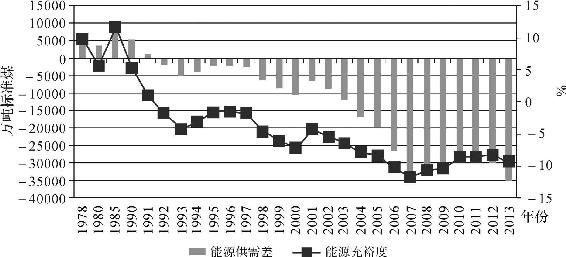

我国快速推进的城镇化是建立在对土地、水资源、能源、原材料等资源的大量消耗基础之上,由此导致资源供需矛盾日益加剧,成为城镇化发展的硬性约束。如,我国近年来用水总量和人均用水量都居高不下(见图10-6),城市的生活用水更是呈一种刚性需求状态,但是在城市水资源供给方面城市供水总量和供水能力都停滞不前(见图10-7)。另据水利部门统计,全国660多个城市中,缺水城市有400多个,其中严重缺水城市114个;严重缺水城市中北方城市占71个,南方城市有43个,即便在多水的长江流域也有缺水城市59个,缺水县城155个;中国目前不缺水的省市仅有10个,占国土面积不到16%;而严重缺水区和极度缺水区占国土面积60%以上。如果按城市数量划分,缺水城市数量占全国城市数量的2/3,缺水状况制约着我国城市的可持续发展。又如,在能源供给方面,我国能源缺口不断扩大(见图10-8),2013年达到能源供需差35000万吨标准煤,能源充裕度为-9.3%,这导致我国的能源对外依存度不断攀升:2009年全年原油进口量突破2亿吨关口,首次突破50%的警戒线;2011年突破2.5亿吨,而到2013年已突破2.8亿吨,达到2.82亿吨,原油对外依存度高达到58%。不仅如此,在经济上也付出了巨大代价,加大了我国的发展成本并削弱了我国产业的国际竞争力,如2009年中国原油进口金额尚不足1000亿美元,到2011年上涨至1966.6亿美元,而到2013年已达到2196.5亿美元。在城市土地供给方面同样存在着危机,由于粗放式用地,我国优质耕地锐减,耕地质量下降,由于要保障粮食安全等基本用地需要,又反过来限制了城市建设用地的供给。总之,粗放式的经济增长和非理性的资源使用方式浪费了大量宝贵的自然资源,使我国后续的城镇化资源环境保障能力严重削弱,成为制约城镇化发展的重要先决因素。

图10-6 2000—2013年中我国的用水总量和人均用水量

数据来源:中国统计年鉴相关年份

图10-7 1978—2012年中国城市供水情况

数据来源:中国城市建设统计年鉴2013

图10-8 1978—2013年中国能源供需缺口

数据来源:中国统计年鉴1979—2014

2.城乡生态人居环境持续恶化

资源粗放利用的传统城镇化模式不仅消耗了大量宝贵的自然资源,而且产生了大量的废弃物,污染了生态环境,加剧了生态环境恶化;不仅直接导致城市生态环境的恶化,而且随着污染物的增加及其转移,广大乡村的生态环境也受到侵害,城乡整体的生态、人居环境持续恶化,不容乐观。(1)城市中被大量废弃物以及有害、有毒物质充斥。2010年,我国城市垃圾年产生量达1.58亿吨,且每年以8%10%的速度在增长,人均年产量达到440500千克,一些大城市的增幅更高达15%20%。目前,我国累计堆存的城市生活垃圾近80亿吨,侵占了80万亩土地,全国大中城市约有2/3陷入垃圾包围之中,1/4左右已发展到无适合场所堆放垃圾的窘况,“垃圾围城”之势已成,并将愈演愈烈。城市空气质量差,PM2.5 浓度普遍偏高,雾霾天气越来越频繁,按照2012年2月新修订的《环境空气质量标准》,全国有2/3 的城市空气质量不达标。大城市的污染比小城市更甚,2008年年底,仅全国113个环保重点城市的废水排放量就占全国的59.3%,化学需氧量排放量占47.5%,二氧化硫排放量占49.4%,氮氧化物排放量占55%,烟尘排放量占44.8%。(2)城市本身的生态调节系统不断受到破坏。湿地和地下水等是城市重要的生态调节系统,是维护城市资源环境健康发展的“免疫系统”,但是我国的城镇化十分不注重这些“免疫系统”的保护。城镇化过程中我国城镇湿地面积锐减,生物多样性持续减少,特别是由于人工过度干预,城镇湿地往往被分割成面积狭小、生境破碎、孤岛式的斑块,湿地生境往往遭受破坏。而城镇地下水由于被过度开采,地面加速沉降,华北、西北、华东地区不少城镇地下水位持续下降,部分地区已出现区域性地面沉降、裂缝等地质灾害和海水入侵等生态环境问题,全国发生地面沉降灾害的城市已超过50个(见表10-1),尤其是华北平原区,地面沉降量超过200mm的范围达6.4万km2,占整个华北地区的46%左右。另一方面,废水的排放也污染了地下水,并威胁饮用水安全。1991—2011年间全国城市污水排放量增长了37.4%,而县城污水排放量则在2001—2011年间增长了84.1%,目前全国城市近20%、县城30%以及建制镇绝大部分污水没有经过有效处理,直接排入江河湖海,导致水资源污染严重,城市饮用水安全受到威胁。据统计,全国功能区水质有54%不达标,地下水有90%被污染、64%重污染,67.8%河流被污染,约占监测河流长度的2/3。(3)城镇的垃圾、污染有向乡村扩散的趋势。以城镇固体废弃物为例,数据分析表明,20世纪80年代中期以前,中国城镇固体废弃物的单位排放量占地一般大于0.1m2/t,此后由于严格了对农田占用和增大了综合回收利用的投入,目前废弃物单位排放量的占地已经下降到了0.09m2/t,尽管如此,全国城镇固体废弃物的土地占用量依然超过了6万hm2。这些固体废弃物大都分布在大中城市周围,与其他生活垃圾一道不断侵蚀着城市周围的农田、威胁着当地的景观生态和水环境。(4)城乡居民的健康受到严重威胁。大城市雾霾等恶劣天气加剧肺癌等疾病的暴发,据北京市卫生局2012年11月发布的监测数据,北京市肺癌发病率由2001年的40.29/10万上升至2010年的62.68/10万,年平均增长率为2.4%。而一些中小城市特别是一些工矿重工业城市在城镇化过程中忽略了对污染的控制和对环境的保护,导致一些乡镇出现“癌症村”等可怕现象,据估计,国内“癌症村”约达459个,且有逐渐往中西部扩散的现象。总之,传统城镇化模式在资源与环境方面已产生了种种问题,未来20~30年内仍是我国城镇化的快速推进期,如果城镇化模式仍然沿袭过去的思路,必将带来更严重的问题,传统城镇化的模式必须改变。

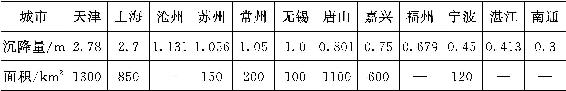

表10-1 我国地面沉降较严重城市一览表

资料来源:方武均,丁峰,葛萍涛,等.地下水超采引起的地面沉降问题及解决思路[J].科技情报开发与经济,2008,18(26):205206、208

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。