二、泛长三角地区城市化相关问题

当前中国经济总体处在以建设为主的发展阶段,城市化既是中国当前的特点,也是扩大内需、调整经济结构的主要抓手。数以亿计的农民进城不仅释放出巨大的消费需求,还可以通过基础设施建设长期拉动社会投资。而数以亿计的农民成为市民,改变了生产生活方式。由他们创造的市场空间包括消费和融资需求,也包括农民增收所带来的需求,极大地扩大了市场需求,城市化无疑是转变经济发展方式,以国内需求带动经济发展,推动中国经济增长的重要途径。

城市化是走向现代化的必由之路。20世纪90年代中期以来,我国城市化进程加快,成为我国经济快速发展的重要推动力量。经过近年来的快速发展,我们需要客观地分析总结,针对突出的问题作出判断,使城市化沿着正确的道路前行。其中包括我国城市化发展与工业化的比较,城市化有没有发展的上限,城市化的合理发展速度,城市化的数量指标与质量指标,等等。

(一)我国城市化发展滞后于工业化的发展

我国的城市化是滞后还是超前,是判断继续推进城市化的基本依据之一。

改革开放30多年来,中国城市化水平由1978年的17.92%,逐步提升到2011年的51.2%,年均提高1个百分点。在城市化发展的30多年里,将城市化率提高了30个百分点,已经超过了美国1880—1910年的同一城市发展阶段的速度,成为大国城市化的又一记录。而从中国城市化达到30%的1996年进入城市化加速阶段,仅仅用了大约15年的时间就完成了超过50%,提高20个百分点的时代性进步。

国际上衡量工业化水平经常采用人均生产总值、非农增加值比重、非农就业比重和城市化率四项指标。根据不同的指标值将工业化进程划分为三个阶段:第一阶段是工业化初期,即工业化起步对应的城市化初期;第二阶段是工业化中期,即工业化起飞对应的城市化加快阶段;第三阶段是工业化后期,即基本实现工业化,同时城市化达到较高阶段并放缓了城市化进程。工业化每个阶段对应着不同水平的城市化水平。

从国际经验看,当一个国家处在人均GDP5000美元的时候,城市化率大多在60%以上。2011年中国人均GDP达到5184美元,进入工业化中后期。但即使包括半城市化的人口,中国的城市化水平仍然远低于工业化中后期应该具有的均值(60%)。如果考虑了人均GDP折合货币的时间因素,再考虑中国工业化的特殊发展道路等不可比因素,就此来看我国城市化进程还是滞后于工业化进程。

但就过去十多年来的城市化超常规发展而言,我们的城市化却是在速度上超前了,并由于超高速的发展,不可避免产生一些问题,导致城市化的质量偏低,遗留下部分需要加以解决,以适应进一步中国城市化的健康发展。美国城市地理学家诺瑟姆(1979年)基于欧美发达国家的经验:“城市化水平在30%—70%之间是城市化加速发展阶段。”我国在1996年达到城市化水平30.48%后16年的平均增长速度达到1.39%,我国和泛长三角地区的城市化基本印证了这一发展趋势。也有国内专家(陈甬军,2012)根据世界各国城市化的发展归纳出,一个国家的城市化在每个发展阶段的速度上呈现“两头低、中间高”的特点。在城市化发展进程中,20%以前的起步阶段发展缓慢;30%—50%为加速阶段,城市化速度明显加快;50%—60%城市化因为初步实现速度又逐渐放缓。60%—80%为高度发达阶段,每年的增长更为缓慢。这样,城市化进程表现出一个横过来非对称的“S”型阶段演进规律[5]。我国城市化滞后于工业化的实际并不一定意味着城市化还将加速的趋势。

(二)刘易斯拐点导致城市化的速度减慢

与中国城市化发展相关的另一个问题,是中国是否出现了刘易斯拐点。国内学者有些认为中国进入了刘易斯转折点,但也有些学者认为在目前阶段上尚未进入刘易斯转折点。

在越过刘易斯第一转折点之后,经济发展所面临的产品市场和劳动力市场条件都发生了根本性改变,市场规律在要素和资源的配置过程中将发挥更大的作用。相应地,经济增长方式需要根据新的发展条件,以及资源禀赋变化进行调整,去突破中等收入的温饱陷阱制约,不断改善收入分配关系,实现从第一转折点到第二转折点的转变。

“刘易斯转折”标志为城市化放缓、全社会工资水平上涨、农业与非农产业边际产出趋于接近三方面内容。在本报告讨论中,我们看到泛长三角地区的城市化速度在2010年大部分省份和2011年部分公布统计资料的省份不仅没有放缓,还出现了特别高的增长率。但是,通过泛长三角地区的细化分析又可以发现,这三方面的表现都在一定程度上有所出现。第一,在城市城市化的比较中,凡是城市化程度较高的地区,最近几年的城市化率提高速度放慢,而且上海市、苏南五个城市、浙江省东部等城市化发展较早的地区,无例外地出现放缓现象;反之,是城市化较晚的、城市化率在40%左右的地区加快了城市化。第二,全社会的工资水平上升尤其是非熟练性低端劳动力工资增加较快,既有国家政策指导的因素,也有近年的通货膨胀因素,而更为重要的是市场供需态势的变换,部分地区出现的“民工荒”和劳动力单价提高都反映出这一趋势。第三,由于加大了农村公共服务的投入和对农业的反馈,农业产出提高,而农产品的价格提高和农产品深度开发产生更大的附加价值,以及农业生产体制发生变化,使得农民务农收入前景看好。而非农产业在短期内出现产出下降,也体现了两者边际产出区域接近的初步端倪。与我们讨论接近的是泛长三角地区城市化总体速度有着直接的联系。从人口老龄化社会的到来看,在“刘易斯拐点”时期来临之际,中国享受了30年的“人口红利”窗口也将在近年逐渐关闭。有关专家具体预测,从2015年达到最高点后逐渐下降。虽然“人口红利”与“刘易斯拐点”的内容有所不同,但是它们对城市化的影响效应和方向却是一致的。从第六次人口普查数据可以推算,中国未来的人口变动将以少年儿童人口相对稳定,劳动年龄人口数量递减和老年人口规模迅速扩大为特征。考虑到农村进城人员以青壮年劳动力为主,在人口总量结构中随着劳动年龄人口数量的递减,农村可以进城的青壮年劳动力必然减少,城市化速度随之放缓。

由此看来,虽然对中国是否进入“刘易斯拐点”还无定论,但中国或许是已经过了、或者已经接近这一重要的经济指标,至少是中国已经进入刘易斯拐点的阶段,应该是没有问题的。

(三)城市化过程的“半城市化”因素分析

城市化,指人类生产和生活方式由乡村型向城市型转化的历史过程。改革开放以来,中国的城市化以人类历史上从未有过的规模快速发展,有力地推动了我国经济与社会的快速发展。“半城市化”概念,是指农村人口向城市人口转化过程中的一种不完整状态,其表现为农民已经离开乡村到城市就业与生活,但他们在劳动报酬、子女教育、社会保障、住房等方面不能与城市居民享有同等经济、福利、政治待遇和权利。《2010年中国城市化率调查报告》根据公安部提供的最新户籍统计数字,2010年中国城市化率达到34.17%(按非农人口占全国总人口数计算),较2009年的33.77%提升了0.40个百分点,而国家统计局按全国城镇人口与总人口之比计算出的数据显示,2010年中国城市化率为49.68%,两者之间的差值高达13.5%,涉及近1.8亿人农业人口居住在城市却处于“半城市化”状态,这部分群体的就业、生活、消费习惯和行为受到城市居民的影响,但还是具有“就业在城市、户籍在农村,劳力在城市、家属在农村,收入在城市、积累在农村,生活在城市、根基在农村”的特征而又未能享受到完全的城市居民待遇。

在泛长三角地区,同样存在全国城市化中出现的“半城市化”问题。从总体上看,泛长三角地区户籍人口25149万人,常住人口26028万人。半城市化问题似乎并不明显。而在城市辖区范围,户籍人口仅8682万人,居住人口已经达到14350万人,其中非农户籍人口为8510万人。也就是说,在城市中居住人口将近40%的人不能够完全平等享受城市居民的福利,其比例超过全国的平均水平。

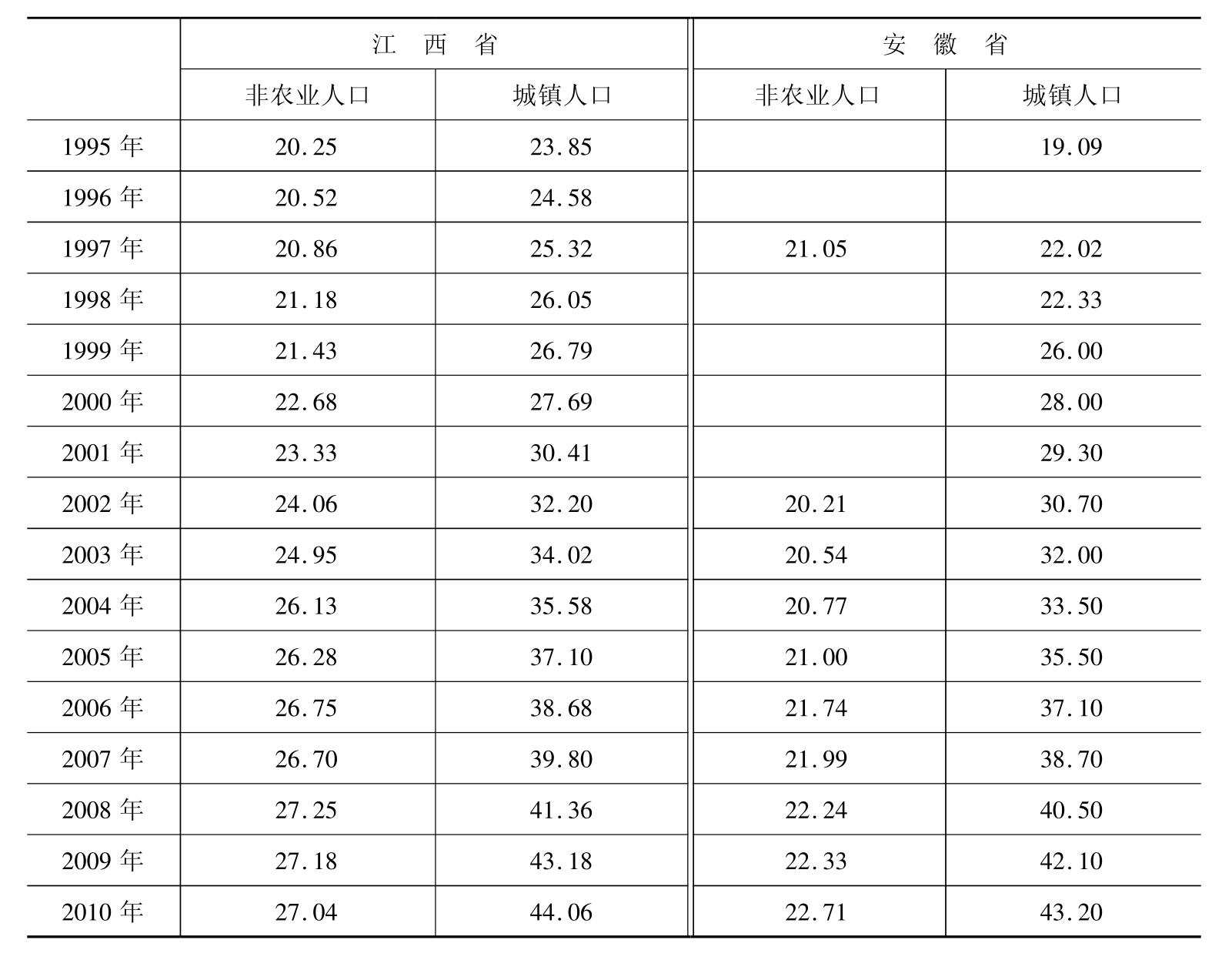

以泛长三角地区部分省份的非农人口与城镇人口比较来看,“半城市化”是有一个发展过程的。在城市化高潮前,两者的比例差不多。而随着城市化的推进,农民进城的身份没有相应改变,非农人口与城镇人口的比例差距越来越大。就上表描述的两个省安徽省和江西省而言,2010年的差距分别为17%和20.5%,不仅高于泛长三角地区的水平,还高于全国的一般水平。以安徽省为例,安徽省2010年户籍人口与常住人口的差额约1000万人,而在本省的城镇人口与户籍人口的非农业人口差额也接近1000万人,也就是从农村转移出至少2000万人,与安徽省非农户籍人口1500万人相比,还多出约500万人。虽然其中的一半去了省外,余下的是在省内转移的。无论这2000万人是在省内还是在省外,他们中的大部分都是离开户籍地半年以上,既没有能够享受到本地的社会福利,也没有在居住地享受当地居民的社会福利。

表8 泛长三角地区部分省的非农人口与城镇人口比例 单位:%

江苏省情况与泛长三角其他上述省份不同。根据有限资料比较,江苏省的城镇人口比例提高相伴着的非农人口几乎同步增长,大致上不出现大量的进城农民而没有本地农业户籍的情况。尤其令人惊奇的是在南京、无锡、徐州和连云港市,都出现全地区大幅度的非农人口大于城镇人口的情况。也就意味着一部分原来为农村户籍的居民改为非农户籍,但还是居住在农村地区。江苏省的这一奇特现象,可能与当地的户籍制度以及农村征地制度有密切关系,来不及在本报告中探究。但是在减小农民的进城成本或者是缩小城乡差别方面,可能还是有积极意义的(见表9)。而江苏这一现象是否可以解释为在发达地区快速城市化过程中是可以处理半城市化现象的,也有待于进一步的研究。

表9 2006—2008年江苏省城镇人口与非农人口比较(%)

随着沿海省份的开发深入,各项生产要素价格上升,使得紧靠江浙的安徽省和江西省的资源、劳动力价格竞争优势显现,产业转移在泛长三角地区各省政府的鼓励和市场机制的双重作用下从小到大,由零星的个人行为发展为普遍的地区行为。沿海地区的产业转移成为长江中游地区产业发展的机遇,也为这一地区扩大农民进城就近就业提供了较好的选择。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。