一、拉扎斯菲尔德的效果观

1.贡献与争议

无论是主流传播学史的描述,还是在批判者的眼中,拉扎斯菲尔德及其哥伦比亚学派都被视为大众传播效果研究的重要代表。的确,拉扎斯菲尔德等人对大众传播效果研究的贡献除了引入“人际关系”和“社会结构”的考察视角,提出“受众选择性”、“二级传播”、“意见领袖”、“创新扩散”等概念并引领了这些领域的研究外,还代表着美国社会科学史上到那时为止对大众媒介及效果问题最集中的关注。拉扎斯菲尔德先后以普林斯顿大学的广播研究所和哥伦比亚大学的应用社会研究所为基地,在1930—1950年间开展了大量聚焦于大众媒介受众和效果的经验研究。除了上述《人民的选择》、《人际影响》两部耳熟能详的经典外,拉扎斯菲尔德和斯坦顿先后合作编辑的三卷受众和效果研究论文集,由芝加哥大学国家意见中心实施,拉扎斯菲尔德作为共同作者的1945年和1947年两次全国性广播调查,拉扎斯菲尔德及其同事进行的关于1948年总统大选的研究,默顿等1946年的史密斯“战争公债”广播效果研究等都是日后影响巨大的受众与效果研究之作。此外,在研究方法或技术方面,拉扎斯菲尔德—斯坦顿节目分析仪、焦点小组访谈、内容分析法、“滚雪球”抽样法(运用于二级传播研究中分析人际网络)、异常个案研究法等,都在哥伦比亚学派的手中得到创造或发展。

但是,在这些具体的研究成果和方法上的贡献之外,关于拉扎斯菲尔德及其哥伦比亚学派争议最多的乃是他们效果研究的基本特征和意识形态倾向。由于拉扎斯菲尔德过于密切地与实务界和商业界保持着合作关系,不仅使他先后努力三次才当上美国社会学会的主席,而且使他在学界饱受争议,最为典型的批评来自批判学派的学者,他们批评拉扎斯菲尔德及哥伦比亚学派主要集中在两个方面:一是狭窄的效果研究视野;二是为利益集团服务的“行政研究”(administrative research)取向,而这两点也往往被延伸为整个“大众传播效果”或“媒介效果”研究领域存在的问题。譬如吉特林说道:“二战以来传播学领域的主流范式包括观念、方法和发现已经很清楚地与拉扎斯菲尔德及其学派密切相关,探求的是媒介内容所产生的特殊的、可测量的、短期的、个体的、态度与行为的效果,并得出了媒介在形成舆论方面并不是那么重要的结论”;而“通过强调对‘态度’和微观意义上的‘行为’的效果,传播研究的领域没有注意到大众广播网存在于公司体制和国家管制之下的重要现实”,“通过回避这些问题(指所有权控制、体制等问题),通过默认现存的社会体制秩序,这个领域能够回避实实在在的问题:电视系统满足还是破坏了人类需要和社会利益?不过,也由于没有触及这样的问题,它足以有利于电视网、市场研究机构和政治候选人”,其最终作用是“强化与合法化了”中世纪资本主义的“政体”[15]。

2.“残缺”的“地图”

对于这两个批评,需要作细致的考察。先看视野狭窄的问题。首先,批评者无疑有其道理——正如本书所反映的,二战前后的大众传播研究(包括拉扎斯菲尔德等人的研究在内)的确聚焦于效果,尤其是“态度和行为的短期改变”的效果。在前一章中,我们已经对这一研究重点的形成作出了自己的解释——它们有着特殊时代背景下的“路径依赖”,但我们的研究同时也显示:仅仅聚焦于“态度和行为”并非是大众传播效果研究“与生俱来”的问题——至少佩恩基金会研究就有着更为宽阔的研究主题;其次,对拉扎斯菲尔德及哥伦比亚学派研究重点的评价也不能代表拉氏以后的传播研究状况,卡茨的文章就专门显示了“后拉扎斯菲尔德”时代的“传播研究”和“效果研究”都有着更多元化的发展[16]。

作为拉扎斯菲尔德的弟子,卡茨在其76岁之时还发表一文《拉扎斯菲尔德的媒介效果地图》,带有“翻案”性质地找出拉扎斯菲尔德自己的一篇旧文,表明拉氏绝不仅仅像他的批评者那样宣称的只具有“狭窄”的效果研究的视野。其实,如果仔细地阅读卡茨和拉扎斯菲尔德的《人际影响》的话,便会发现他们早在50年前就已经提醒读者注意拉氏1948年的这篇论文:《传播研究和社会心理学家》。在第18页的注解中,他们写道:“拉扎斯菲尔德(1948)通过建立四种大众媒介‘刺激’与四种受众‘反应’的交叉表,已经区分了16种不同类型的效果”。

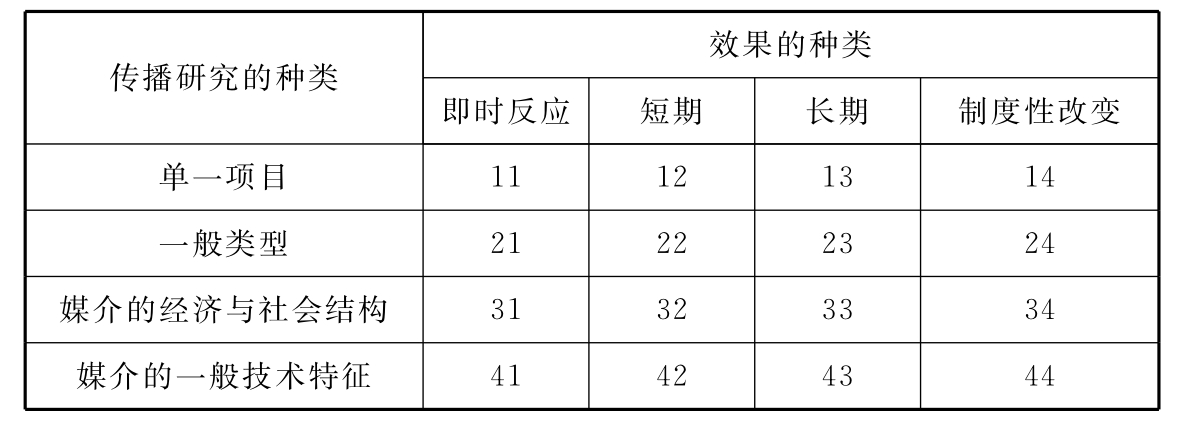

根据拉氏原文,这四种研究媒介的角度是:一个特别的项目(如一个广播节目或报纸文章)、一种类型(例如肥皂剧)、媒介的组织结构(例如商业或公共广播),以及媒介技术(印刷与电子媒介);而四种受众反应类型分别为:即刻的、短期的、长期的、制度性的。由此产生了4×4=16种不同的效果。(见表3-1)

表3-1 拉扎斯菲尔德的“媒介效果地图”

(Lazarsfeld,1948;Katz,2001;Peters et al.,2004:38)

拉扎斯菲尔德提醒人们:“这简单的效果一词产生的是何等复杂的问题。大众媒介可以影响个人的知识、态度、观点和行为。这些效果可以是即刻的或延缓的,短期的或长期的。对个人的效果可以慢慢地由传递的变为制度性的。它们可以是简单的反应也可以是复杂的链条,这时媒介产生的制度性改变反过来影响了个人”。他宣称“我们能唯一肯定的是目前,大众媒介倾向于强化现存秩序而非改变”[17]。

由此可见,拉扎斯菲尔德有着相当宽阔的效果研究视野,他不但看到了媒介导致的受众态度和行为的即时的或短期的改变,而且关注大众媒介可能具有的长期的、甚至是制度性的影响。作为例子,他举了哥伦比亚学派中苏切曼关于广播对音乐鉴赏力的社会化影响的研究,罗宾逊关于广播对农民生活影响的研究(两者都是上表中“23”类的研究),以及默顿等人对“战争公债”广播的研究(属于上表中的“33”类)来阐释,不仅如此,卡茨回忆说,拉扎斯菲尔德自己也尝试过多种类型的效果研究。

作为哥伦比亚学派的传承人,卡茨对拉扎斯菲尔德的媒介效果“地图”作出了一些修正:

(1)强调“不改变”效果,实际上这正是批判理论所说的最强大的效果,其实也就是拉氏的“强化”概念。

(2)被大众传播影响的不仅仅是个人,国家、社会结构都可以是媒介效果的单位,当然正如拉扎斯菲尔德指出的,它们都必须以“受众”个人为中介。

(3)引入收讯的社会情境。因此,效果地图应该包括5个平面:①效果特性——改变或维持;②效果的对象——观点(意见或态度)、社会结构;③受影响的对象——个人、群体、国家等;④时间范围——短期、长期;⑤媒介因素——内容、技术、所有权、联系的情境。卡茨强调,④和⑤是拉扎斯菲尔德已有的论述,其余三个是拉氏所提示并由卡茨强调的。

拉扎斯菲尔德、卡茨之外的另一些哥伦比亚学派的代表人物,如赫佐格等人也认识到大众传播效果的宽阔图谱:她在进行广播听众调查时就明确提出媒介的影响可能是“长期的、累加的”。可见,拉扎斯菲尔德所勾画的“媒介效果”地图并不是孤案,它是哥伦比亚学派的社会学家们从事传播研究时共通的基本想法。

似乎是生怕后来人误解了他们的实证研究,卡茨和拉扎斯菲尔德在《人际影响》一书中可谓是苦口婆心,他们不断地提醒读者“大众传播效果”绝不仅仅只有当时流行研究的受众态度和行为改变的短期效果这一种,而是有着其他多种可能:在第18页,他们写道:“大众媒介对社会有大量可能的效果,效果可以区分为许多不同的相面”;第19页上写道:“聚焦于大众媒介‘活动’的研究‘即刻的’与‘短暂’的反应只是效果许多不同侧面中的一种”;第24页上强调:“如果将大众媒介在直接的、短期的效果中的角色扩展到媒介效果的一般化将是错误的”;第133页上重申:“不应该被忘记的是:存在其他许多种大众媒介的效果——它们还没有得到充分研究——在那里大众媒介对社会的影响可能相当巨大,例如,大众媒介显然能满足多种多样的心理需要和社会‘使用’,似乎对个人‘参与’大量的文化和政治活动拥有可见的影响,它们也经常被认定是文化传承的主要机构等等”……

因此,指责拉扎斯菲尔德及哥伦比亚学派持有“狭窄”的效果观是不符合事实的。当然,需要看到的是,尽管拉扎斯菲尔德的“效果地图”相当宽广,他和哥伦比亚学派的同事们也尽可能地尝试了多种类型的效果研究;但也许批判者们有一点是对的:拉氏们的研究毕竟大部分还是表现为关注“个人的态度与行为的短期改变”,就此而言,拉氏的“效果地图”只完成了“窄操作”,是一张“残缺”的“地图”。这一现象的形成,除去上一章所讲的时代主题外,方法论上的影响或许也是一个因素——因为大众传播效果研究的一大特征是聚焦受众并采取实证的研究话语,因此在确证长期、制度性的、结构性的影响上存在一定的难度,恰如赫佐格指出的,那些“长期的、累加”影响“很难被确定”[18];拉扎斯菲尔德本人也解释说,因为“缺少基金和整合良好的研究计划迫使学生们做那些能够很快完成的研究”,而长期的和制度性的“效果产生非常之慢并很难确定”[19]。不过,若从历史演进角度来看,效果研究聚焦于受众个体的特征倒是积淀下来的传统——从佩恩基金会研究到霍夫兰的劝服研究都是如此;事实上,与当时的其他效果研究相比,拉扎斯菲尔德及其哥伦比亚学派恰恰最重视人际关系、社会结构和权力关系。如果按照这一思路发展下去,并采取纵贯分析层次的理论建构,效果研究聚焦受众个体的问题就有可能得到改善,日后的“知沟”研究其实在某种程度上已经对此作出了尝试,而“涵化”等着眼媒介的长期性、整体性影响的研究也从另一角度为“宽地图”补缺。

至此,我们对有关拉扎斯菲尔德及其哥伦比亚学派争议的第一个话题——研究视野的宽窄作出了我们的回答。公允地说,拉扎斯菲尔德可谓有“自知之明”,他清楚地认识到自己研究所处的位置,他知道他在做他的“媒介效果地图”中的哪些研究,和没有做哪些研究,他既不缺乏宽阔的视野,也不缺乏清醒的认识,只是在运用实证方法将“效果地图”“填满”的路上尚有相当长一段要走。

3.意识形态倾向

对于第二个话题——研究的意识形态倾向,上一章同样已经作出了部分地回答。如果看到拉扎斯菲尔德那一代社会科学家所面临的国家、民主处于严重危机之中的时代背景,注意到他们对于从事应用研究与理论研究之间关系的清醒认识,我们就不必苛责他们与政府和商业机构保持了密切的合作关系,毕竟他们是从维护公众民主的基本理念出发与政府合作,从“反哺”或“支援”理论研究出发接受商业的资助。如果从他们的具体研究来看,上文提到拉扎斯菲尔德看到大众媒介所具有的“强化现存秩序而非改变”的功能,在某种程度上与批判学派所言“意识形态的霸权控制”也并非毫无可沟通之处;更能反映拉扎斯菲尔德及哥伦比亚学派“批判”思想的是最近被学者重新审视并屡次引用的拉氏与默顿合作的论文《大众传播、流行口味和被组织的社会行动》。

这篇论文与所处的整本书《观念的传播》[20]的基调一致,表现出宽阔的视野而非像后人认为的专论媒介的“有限效果”。论文首先敏锐地观察到大众媒介产生所带来的社会控制方式的变化:“社会中的一些主要的权力集团(其中以工商界组织最突出)日益采用宣传手段代替更直接的控制手段以达到摆布各阶层公众的目的”,“经济界似乎已减少直接的宣传,转而进行更为精巧的心理宣传,即主要通过大众传播媒介进行宣传”。

在这种新型社会控制方式和美国社会商业媒介制度下,拉扎斯菲尔德和默顿概括了大众传媒具有的三大功能:授予地位、促进社会规范的实行,以及麻醉精神的负功能。他们指出:大众传媒的所有权—经营结构决定了“大众媒介是由大企业支持的,而大企业又和现存的社会—经济制度有着密切的联系,所以大众媒介是为维护这种制度服务的”,传媒中“不断宣传现存社会结构的合理性也就是强调人们应该义不容辞地接受这个结构”,这就是所谓“社会顺从主义”,说明“人们不能依靠这样的大众媒介使社会结构发生哪怕是微小的改变”。传媒具有的社会功能使它能够“服务于社会目标”,而要使宣传最有效,必须具备三个基本条件:①传播内容的垄断(即没有反向的宣传);②宣扬而非改变社会的基本价值观念;③以面对面的人际交流作为补充手段。所以,“使大众传播媒介产生最大效果的种种条件本身正起着维护而不是改变现存社会结构和文化结构的作用”,即媒介终究维护资本主义和消费主义。

如果单纯从上述关于“三条件”的分析来看,的确与所谓“有限效果论”的实证研究有着相通之处;但毫无疑问,拉扎斯菲尔德和默顿这整篇文章充满了批判精神,它充分阐述了大众媒介在现代资本主义社会中的社会—政治角色及商业媒介在维护资本主义霸权方面所起的作用。正因为此,西蒙森、潘忠党等学者对于把拉扎斯菲尔德归入以行政主义为主导的线性效果范式提出质疑。

当然,也有学者认为,这篇单独的论文体现了更“精通马克思主义,比拉氏更擅长于将媒介置于更广阔的社会系统与历史情境之下”的默顿的功劳[21],是他的修改,尤其是执笔添加的“大众媒介的一些社会分析”部分加重了文章的批判色彩。但是,我们不能忽视拉扎斯菲尔德与默顿之间思想的互动,以及默顿本身也是哥伦比亚学派的代表人物;何况,拉扎斯菲尔德的这篇文章同样不是“孤案”——他在1942年独立执笔的《广播对舆论的效果》一文中就指出:“总的来说,到目前为止,广播是美国社会的保守力量”,他引用阿多诺与赫佐格的分析,指出美国商业媒介维护现状而不促成社会变革,并对广播媒体的商业模式进行批评——“既然大众媒介由当今社会与经济系统中的大商业支持,媒介将维护这个系统的稳定……大众媒介对其受众的影响,不仅要看它说了什么,还要看它没说什么。媒介不仅巩固了现存制度,而且没有提出有关社会结构的关键问题……这么说并不是忽略那些批评性文章和广播节目,只不过它们的声音实在微弱而淹没于其他顺从者的汪洋大海……因为商业支持的媒介引导人们忠诚于我们的社会结构,我们不能指望它在促成社会结构改变,哪怕是微小的改变上面有多大作为。”显然,这里已经包含了传播批判理论与社会—政治霸权分析的核心内容,因此,可以相信,在拉氏与默顿合写的上述论文中,批判的思想也是出于其自身的认同。

从另一个角度说,与对哥伦比亚学派“一面式”的描述方式不同,无论是拉扎斯菲尔德还是默顿,都对批判的马克思主义研究和社会理论表示善意。拉氏的《行政研究与批判研究》并没有给两者画地为牢,而是试图善意地向英语国家读者介绍德国的批判社会学,并且认为美国的经验式研究如果吸收批判研究的“控制问题”以及其他问题将会更有活力。

因此,我们认为,在宏观理论层面上,拉扎斯菲尔德及其哥伦比亚学派有着对大众媒介在现代社会中角色和影响的深刻洞察,具有浓烈的批判色彩,他们从事效果研究的基本价值取向并非为现存体制张目,而是从维护民主的基本价值观出发,通过实证手段分析现实的社会问题,包括民主体制中有悖民主价值观的那些运作方式。因而他们的“二级传播”、“创新扩散”、“选择性”等研究,都涉及对社会结构功能和媒介“强化”现状的深入分析。当然,他们的实证研究中也存在一些以现存社会结构为默认前提的现象,这不仅与拉氏热衷于实证方法,坚持“科学客观”原则,强调“可测量的”效果有关,也与当时社会背景下维护民主和服务国家两者相当程度上的统一有关。

无论如何,直到哥伦比亚学派时代,大众传播效果研究及更大范围内的传播研究的多元传统仍然是存在的,正如沃特勒所说,“有关传播效果的批判与文化的视角,与经验、个人主义的媒介效果研究,从芝加哥到普林斯顿,再到拉扎斯菲尔德领导下的哥伦比亚,都一直并存”[22]。不过,当时其他学者比如霍夫兰的研究,则更多呈现出个人主义的脱离社会结构的色彩,而日后制度化后的大众传播效果研究更多体现出的重微观、与“批判”明显“分野”的特征。我们需要反思:在传播学逐步制度化的过程中,在日益官僚化的学术体制下、在丰厚的商业研究经费前,效果研究者在专注技术和细节的同时,是否已经忘记了在宏观理论层面继承哥伦比亚学派的传统,坚守更大的社会问题和价值立场。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。