第三节 “指号三性”(皮尔斯)

如果说维特根斯坦的“游戏说”从哲学入手提出互动之见,巴赫金的“对话说”和维高茨基的“社会行动说”分别从文学、心理学着眼达到通变之界,那么,皮尔斯的“指号三性”(Thirdness)说则把这些跃动和开放的话语体系勾连起来,赋予它们更为高远的意境(当然,皮尔斯并没有和他们有过什么直接对话)。从赫拉克利特到柏拉图、从迪卡儿到康德、从穆勒到索绪尔,他们一直陷于身心二元论的泥潭中不能自拔,不是“唯心”,就是“唯物”,或二者兼有,总难免隔靴搔痒。一生并不顺利的美国思想家、现代指号学的奠基人之一查尔斯·皮尔斯,则以指号三分论为整个西方哲学思想带来深远影响,也为中西哲学思想的融会贯通,提供了不可多得的契机。

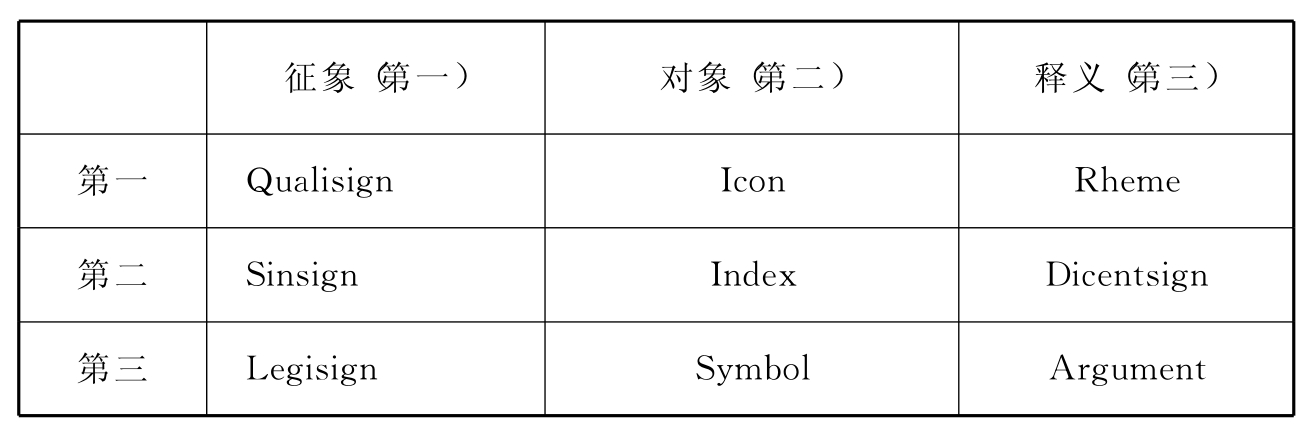

从皮尔斯观点出发,指号并非如索绪尔所说的由能指和所指两个部分组成,而是由三个部分组成:第一是征象(sign/representamen),第二是对象(object),第三是释义(interpretant)。征象是我们的第一感觉;对象是所感所知;释义是升华,是头脑里的“真正指号”。按照皮尔斯的定义,征象是第一,它和第二——对象——有真实的三维关系,并由此决定了第三即释义的存在,使释义也与这个对象保持同样的三维关系。西尔弗斯坦对皮氏的“三分”有明确的解释:“第一”基于指号载体的性质;“第二”基于所指实体的性质;“第三”基于信号受指体(entity signaled)和信号发出体(sigaling entity)之间关系的性质,即被交流之意义的性质(Silverstein,1976)。丹尼尔为了阐明皮尔斯的指号观,从征象、对象、释义各析出三个分支,并设计了一个表格。这是一个3×3的表格(Daniel 1984:30):

第一列排出三种征象,第二列排出三种对象,第三列排出三种释义。征象一叫作Qualisign,它表示质感,如“红色”。如果把这种红色赋予国旗,它就变成了Sinsign,即征象二。与此同时,征象一和征象二会涉及更加广泛的意义场,如涉及社会习惯,即征象三。同样,对于对象来说,也有类似相对独立的三分:对象一,即“拟象”,与其所指有一致性或类似性,如拟声词、地图、设计图等。对象二,即标指,与其所指不存在一致关系,但有连续关系或逻辑关系,如烟与火的关系。对象三,即符号,与其所指不存在连续关系,也不存在一致性或类似性,而存在语言学上所说的约定俗成的关系。至于释义的三分:释义一表示可能性,释义二表示事实,释义三表示理性。释义一,即rheme,包括词语的前缀、后缀、中缀之类,也包括图表中的线或格。单独来看,释义一只蕴含可能性,只有在具体场景和具体使用中才有具体意义。释义二,即dicentsign/dicesign,包括语句、命题、判断等,但是,释义二的真伪要借助释义三——论据或推理——来裁定。这里有三点需要强调。首先,如皮尔斯本人所说,以上三分只是为了方便,在临场中必然是三分归一,互不可分;其次,对于语言人类学来说,拟象、标指和符号具有特殊的、革命性的意义,尤其是标指,它既在皮氏三分表中处于中间位置,纵向和横向都属于第二,在语言人类学的意义研究中,也处于拟象和符号之间;最后,皮氏的指号理论仍有广阔的发展前景,为后人留下足够的思辨空间,它是超越二元对立,实现三一辩证的起点。

施奈德和格尔茨都关注本土人的观点,都注重本土人如何分类。但是,施奈德要寻找本土人头脑里的文化意义,并由此探索人类的思维通则,这也是列维—斯特劳斯的结构主义通则;格尔茨反其道而行之,他认为不应该到人脑里去寻找文化意义,而应该到社会里去寻找。对于人类学者来说,文化可能是一个符号体系或者意义体系,但是,对于本土人来说,文化不仅仅是符号体系,它还是标指体系和拟象体系(Daniel,1984:32)。施奈德并不让步,他说:研究文化符号和文化体系是两回事(Schneider,1976:206)。施氏和格氏之争,仍然是二元对立的表现,就像人们只关注生死两极,而忘记了生死之间的存在一样。这个世界是由“三”,而非由“二”决定的。

其实,关于二元对立,中国古人早有“解药”:请稍稍留心传统上用来算命、看风水的八卦图,那一二三是如何辩证地统一在一起,互克互转,达致中和。上述皮氏的三分图与古人的八卦图何其相似!从古人的致中和到格氏的三归一,都表明在“二”之外还有“三”。印度传统瑜伽突出感觉(bhakti yoga)、行动(karma yoga)和知识或思想(jnana yoga)的“三元和谐”(Singer,1984:187)。这种“三”的思想在哲学、人类学和语言学中多有隐喻式的表达,例如维特根斯坦的“游戏说”(二人玩游戏要有一个规则,2+1=3)、“家族类似性”(两点之间是无数的过渡,非彼非此,或亦彼亦此,是第三种);奥斯汀的“言行论”以及后来出现的语用学;瓦格纳的类比亲属制;哈布瓦赫—康纳顿的集体—身体记忆;布尔迪厄的“惯习”;语言学近年来关于“混沌”或“不规则”的理论。

身心本无严格对立,永远处于对转之中,即一二三数的相克相生。事物的存在只有时间和空间是不够的,还要有运动。这种“运动”对于人类学者来说,就是“田野工作”;对于意义的探寻者来说,就是对话和过程。一位哲学家提出这样一句口号并以此为著作的一章标题:“把身体还给指号”(Putting the body back in the sign,Merrel,1997:315-342)。中国的传统文化不能单靠学,还要练:练书法、用筷子、打招呼等;学习英美文化就要到那里待一段时间,观察那里的人如何在具体的场景中使用语言,如何组织“派对”,如何“吵架”等。这类似革命家所说的“吃梨子”、“弹钢琴”、“解剖麻雀”。泰米尔人的乡土观念和真实的泥土联系在一起,就像中国人说的“一方水土养一方人”,他们和家乡的土地和水井共享一种基本素质或要素(Daniel,1984)。不同的种姓有不同的水土“配方”,无论是居住还是迁移,都要注意水土的“配方”是否符合自己的种姓。饮食也是如此,不同的种姓有不同的饮食“配方”,要注意“冷”和“热”,有的种姓适合“冷”饮食,有的适合“热”饮食。泰米尔人“指号学”是三分论的最好说明,它强调身心与水土的和谐,强调像似、标指和符号的互生同济。在中国,无论是城市还是乡村,有不少人相信风水,个人和家族的成功与否和房屋、坟头的朝向、位置挂钩,就连个人的姓名也不例外,也要用“姓名五格”来选定(纳日碧力戈,1997)。日本稻作文化的核心是稻,它体现了日本人的审美、价值观、财富、运气、本我、权力、族性和民族主义(Ohnuki-Tierney,1993)。有趣的是,日语的“种族”和汉语的“种族”(当然还有朝鲜语)的“种”都来自粮食作物,足见农作物和人类如何紧密地互相融合。迄今为止,在西方学术界已经成为常识的种族属虚构的观点,并不能为中国、日本等东方国家的人们所普遍接受,大多数人宁可相信“天生”、“原生”的说法。他们还没有达到被“符号”异化的程度,友谊大于法律,亲情大于公平。从相对论的观点看,他们对像似、标指和符号的比例有不同的配置,运用的是不同的“游戏规则”。

皮氏的指号三分论对于我们认识族群文化和族群关系问题也有帮助。族群关系的紧张化,在不同程度上与误读族群指号有关:本来在本族属于标指的东西,外族看成是符号,或者把像似看成符号,或者把符号看成标指或拟象,就会出现“好心不得好报”的情况。我们经常遇到这样的情况:多数民族出于人道和爱护,为少数民族提供了大量人力、资金、物质等方面的帮助,过了若干年,少数民族中有许多人却发起了牢骚,颇有些“忘本”。例如,一些少数民族相信万物有灵,山水天地,上下左右,到处充满神鬼精灵。美国的Hmong人普遍认为人有好几个灵魂,它们都很脆弱,容易受到各种恶鬼的侵扰,从饮食到起居,稍有不慎就会给这些恶鬼创造机会,危害人类,结果是病痛和死亡。人生了病,头等大事不是去医院,而是先请法师驱鬼。有的家长看到自己的孩子在医院里插了管子接受治疗,觉得会伤了魂体,就把孩子“偷”回家自行治疗,让法院判了委托监管,强行让大人和孩子分开,因为大人延误了孩子的治疗,用土办法拔罐子,对孩子造成了伤害。圣迭哥的一位Hmong人的孩子是兔唇,美国医生要给他动手术矫治,这家人慌忙出逃。照他们的解释,这家的父亲有一次打鸟不够准确,让它在痛苦中死去,作为惩罚,那鸟的精灵就让这家的孩子长了兔唇,这样的惩罚是绝对不能逃避的。密西根的一个Hmong人,其孩子眼部长了个肿瘤,还没等医生动手术,全家就逃离了该州,怕孩子动了手术会永远转世成为身体不全的人(Fadiman,1997)。这样的文化冲突随处可见,从西医到巫医、从西方到东方,期间有许多沟通,也有许多误读。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。