第十九章 平庸的新闻——新闻话语中“我们—他们”二分法的中心性

普拉桑·桑沃卡

●新闻媒介维护谁的利益?

●为什么记者不能超越关于少数族群问题和事件的零星报道?

●即使个别的记者意识到他们报道的事件和议题具有局限性,他们的文化/种族背景和新闻编辑室中的社会化过程又是如何影响他们采取相应的补救措施的?

●新闻报道是否取决于记者对谁受到了影响、谁参与其中,和谁对之感兴趣这些方面的认识?

●什么在新闻编辑室的话语和新闻内容中,特征如此显著地根植于“我们”与“他们”间的常见术语?

拿起任何一份报纸或收看任何电视公告,你会看到一系列的新闻类栏目,这些被生产出来的东西令人印象深刻,它们有很好的文字内容和令人信服并吸引眼球的图表。当然,关于恐怖主义战争、大卫·贝克汉姆、约翰·凯瑞、房价的上涨等是和新闻相关的,但它们可能并不能使你感到惊喜。报纸和公告中日复一日呈现的事件和议题难逃预期的窠臼。它是一种养成的习惯,几乎成瘾(媒体是否是大众的新鸦片?)过去几天、几个月甚至几年,你已经习惯于特定报纸的风格,以及它所囊括的事件和议题的范围。它依赖你成长——你知道它会给你提供你所期许的东西。事实上,它很少提供超出常规的节目。

然而,在字里行间进行搜寻,一幅迥异的新闻图片出现了。这并不仅是记者再现特定问题、议题和社会阶层方式的一个事例。事实上,在任何社会,新闻对很大一部分人生活状况的呈现存在问题。仔细观察发现,关注新闻媒介并不经常报道的涉及少数人(种族、宗教、性别、等级等)的事件和议题,他们的视野可能有助于揭示社会运行的方式以及新闻业如何推动、培养、灌输主导的价值体系。学习新闻的学生需要把新闻媒介看作社会文化权力几何的一个索引,并研究它如何影响新闻生产的根基和路线。几乎无法进入新闻内容的事件和议题可以被称作是看不见的媒介领域,或者是被塔奇曼(Tuchman,1978)所称的象征符号的消亡。新闻选择性的开展之所以不引人注意,是因为它日复一日按照正常的路线,并基于新闻生产的话语进行。本章以编码这一节点作为深入考察的案例,编码是原始信息成为新闻之前的一个阶段,编码之后的信息会对读者产生影响。

把新闻业理解成浸染了各个层面有意和无意偏见的这样一项事业是非常重要的。这些层面包括挑选、语言、形象、框架、描述和再现。如同民族主义,新闻业是有双重面孔的,它声称坚持现代性的理想,但实际上却每天沉迷于政治上的正确性。当然,记者将首先否认它们主要迎合优势主导社会部门,或者他们的力量总是依赖于官方来源。某种程度上,这种某人听起来是事实,因为罕见任何记者对特定的价值观念和社会阶层公开持有偏见。可新闻是人类的建构仍是事实(Hall,1982: 148);记者难以摆脱他们生存其中的社会和文化环境。新闻话语中的偏见是如此制度化、自然化和规范化,以致它看起来似乎是良性的、枯燥的和平庸的。

紧跟网络事件、紧迫的截稿时间,和固有的一次性的日产量,记者很少意识到,他们经常忽略人类生存的大部分地区或者不管是愿意还是不愿意,他们的努力最终以迎合社会精英阶层而告终。这是主流新闻业更大的“故事”。我像一个从业者一样从学术的视角对此进行大量陈述,成为这一漩涡的一部分已有二十多年。偏见主要是未声明的,但又不总是如此。接任充斥着暴乱的位于印度东北地区的《印度时报》的通讯员之前,这一地区惯常被视为印度公共领域中的他者,一个资深编辑并非全然愤世嫉俗地开玩笑对我说:带着他们应得的蔑视对待他们。

平庸的新闻业

按照比利格(Billig,1995)的陈腐的民族主义观念,我认为在民主社会中作为主流的新闻业绝大部分正在消失,这可以被称为平庸的新闻,揭开新闻业这一商标的一种方式就是使用社会文化中我们—他们的二分法视角,这些术语是非常简单的观念,它们援引自报纸头条的日常对话和数字中。但是它们具体存在于一个根深蒂固且复杂的价值、观念、主体和偏见盛行的结构中,这个结构又处于一个特定的文化社会环境中。9·11后布什发出了对恐怖主义的战争,他宣称:在针对恐怖主义的战斗中,你要么和我们处于同一战线,要么就是反对我们。在此,我想对这个看似简单的二分法进行探索,看看所有记者是否如同甘斯所言,把他们自觉的个人价值留在了家中。

我认为,主流新闻业或平庸的新闻业是基于“我们—他们的二分法”这个前提,你阅读的报纸、收看的电视公告,发挥着比利格所言的诡秘、鲜明的旗帜作用:“陈腐的民族主义的转喻形象并不是自觉地激情挥舞的旗帜,它悬挂在无人注意的公共建筑之上。”(Billig,1995: 8)一份报纸可能漫不经心地躺在绘图桌上,一则公告在你处理琐碎家务的时候播出,但是你明白一点,那就是它们经常呈现你和我们感兴趣的东西。

平庸的新闻业每天在新闻栏目和电视内容中挥舞着“我们”的旗帜,我们中的绝大多数人却没有注意到。大量的社会现实很少被视为具有新闻价值,因此难以进出新闻的视野,而已有的新闻中包含着大量的暴力和恐怖行为(s Onwalkar,2004)。

但平庸并不意味着是良性的,它与无害并不同义(Arendt,1963)。平庸的新闻是霸权,它迎合了“我们”并提供一种观点,把它视作整个社会或民族的世界观。9·11之后,这种无所不在又没有被明言的“我们—他们”观念得到了公开,正如塞得(2001)观察到的:

真实存在一种被媒体和政府制造为集体的“我们”同在的感觉,我们集体行动,具有同样的感情。正如在有美国卷入的所有全球事件中,被旗帜飘扬这种可能不太重要的表面现象和记者对集体的我们的描述所证实的那样。我们轰炸,我们说,我们决定,我们行动,我们觉得,我们相信,如此等等。当然,这仅仅和现实有微弱的关联,它更加地复杂,也远远不能使人得到安慰。

(Said,2001)

二分法告诉我们,西方媒介评论中的许多内容被告知是我们的,以便制造事件是被“他们”引起的感觉(Sreberny,2002)。我相信各种学术配方的新闻和消息价值观都可以被合并为这些在本质上都是关于我们的观念,然而,这听起来像是政治立场不正确。这暗示着一种微妙但却可被认知的对手“他们”的存在。在多元文化的民主社会,这种二分法的存在和影响难以被否认。作为掌控着社会、政治、经济、文化的力量,这几乎不是秘密。

自从来自中产阶级,受过社会教育的记者出现,记者社区就不能不受社会文化二分法的区分功能的影响,尽管他们在工作日程中有专业主义和客观的要求。由《卫报》的前任编辑阿利斯泰尔·赫瑟林顿(Alistair Hetherington,1985: 8)可知,多数记者的本能价值观只简单地为:“它能使我感兴趣吗?”

一名记者的自我方位感与更广泛的社会文化环境的对照对理解新闻业激烈的实践活动是至关重要的。与此同时,对于我们—他们知觉的先验认知是很重要的,它是所有多元文化社会生活的事实。这种感知被生产或是被建构,它并不是给定的,这和国家的形成过程相关联。尽管令人印象深刻的法律和行政工具已被诸如英国、美国和印度这样的多元文化社会制定了出来,谁掌管权力,社会的哪个阶层在规定上处于接收的终端也几乎不是什么秘密。正如哈特曼和赫斯本德(Hartman and Husband,1981: 274)观察到的那样,“在英国的文化传统中,存在一些贬损非白人的元素”,这就解释了为何有关基督徒、盎格鲁—撒克逊人、白人和中产阶级的报道在英国的新闻报道中处于主导地位。

“我们”象征着通俗意义上的国家主流,主流可能被界定为具有相对通用性的观点和价值,媒介相信这种通用的观点和价值存在于它的目标受众中,它也在它的读者或观众中不断循环地培养这种观点和价值。和主导阶级一起,“我们”自然地被忽略。记者从国家的主流中被选择又回过头迎合社会的这一阶层和它的价值体系,然而,不在这个阶层兴趣范畴的事件和问题是不可能被记者视为具有新闻价值的。更糟糕的是,英语语言具有影响力的印度出版业惯于忽视被动乱折磨的东北地区人民的生活状况。一名中层政府官员(NRK)说:“人类的关系具有三个主要方面:爱我,恨我和忽视我,忽视我是最痛苦的。至少,关注我的存在吧!”(s Onwalkar,2003: 175)。

休梅克和里斯(Shoe Maker and Reese,1996: 64)观察到,新闻生产中个体方面的因素处于影响新闻内容诸多层面中的核心。这些个体方面和其他方面类似,在广泛的社会框架中被架构,从属于盛行的社会文化权利几何。因此,这些活动者,无论是个人、组织还是社会机构,无一能逃脱自身依附于社会系统并靠它谋生的事实(Shoe Maker,1991: 75)。我怀疑,在一个事件或问题被认为具有新闻价值之前的编码阶段,这些事件和问题必须通过二分法的筛选。诸如客观、正确,符合道德规范和公正的专业价值标准是从属于二分法这一优先的门槛的,它们只能位居其二。尽管如此,我必须对“我们—他们”这一术语进行及时补充,这一术语不应该被视为贬义的、阴谋的和狭隘的;记者可能对此答辩得很好:“但是事情就是这样的!”在此需要尝试采用霍尔(Hall,1982: 234)的“深层结构”功能作为新闻进一步生产中的选择工具进行分析,并确认这一结构可能具有的一套属性。

新闻作品中的二分法

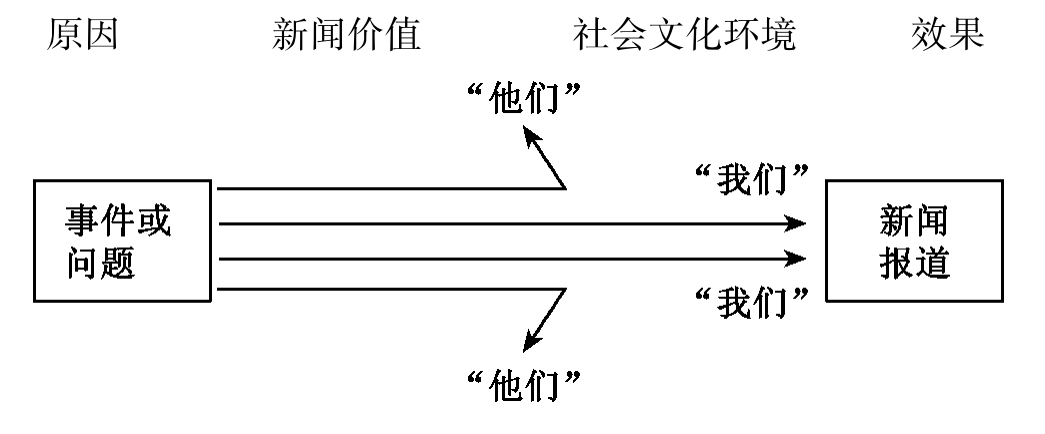

有一种决定论隐含在早期的新闻生产研究中,这种决定论暗示着一种机械生产过程,即如果事件符合特定的新闻价值,它们就很有可能成为新闻。这意味着一个简单的输入输出、“原因”(事件)和“效果”(媒体报道)的方程。以这种观点看来,记者是新闻生产车轮上的齿轮,机械地把符合新闻价值的信息转换为新闻内容。这一看法在很大程度上能使人联想起声名败坏的皮下注射理论,只是此时是记者而不是读者被视为没有自身观点,被动接受外界事件刺激的机器人。这种关系在话语中的内涵如图19.1所示:

图19.1

有的事件和问题不能成为新闻,即使它们可能符合几个新闻价值,没有空间对此进行想象。在这种情况下,我们—他们的二分法在解释媒介中符号的消亡和难以看见的领域是很有帮助的。事实上,这种二分法在早期的新闻生产研究中已经有了一些反响。例如,哈特利(Hartley,1982)这样解释“富有意义”的新闻价值:

富有意义(a)文化接近权:符合新闻采集者文化背景的新闻和其他相比将被视为更有意义,因此更容易被选择。它以两种方式发挥作用。第一,对于西方的记者而言,伊斯兰教的、第三世界的和东方的事件可能被认为不像欧洲的、美国的和俄罗斯的事件那样具有不言自明的意义。第二,在“我们”的文化中,和社会地位低下的人、少数族群、远离新闻组织中心地带的边缘地区,或者和特定劳动阶层相关的事件,和中心的、官方的,具有文学修养的文化相比,被视为缺乏固有的意义。(b)相关性:处于遥远的文化、阶层和地区的事件,如果它们和新闻采集者的“家文化”紧密相关,这些事件仍然是具有新闻价值的——通常是在面临威胁的情况下;和石油输出国组织相关;拥有石油的国家(大多数是阿拉伯国家)的人民的生活方式、习俗和信仰,这些能立刻使西方的记者着迷(Hartley,1982: 77; e Mphasis added)。

艾伦(Allan,2004)最近的陈述很中肯:

文化的特征:那些符合新闻工作者和新闻受众共享的意义地图的信息被选择的概率更大,一种民族优越感的形式使得像我们的人民的新闻获得了优先权,并牺牲掉了那些和我们的生活方式不同的人的新闻(Allan,2004: 58; e Mphasis added)。

范迪克(Van Dijk,1988)观察到“消极性”是最显著的新闻价值,这也暗含着“我们—他们”的二元划分:

(消极的)信息是一般规范和价值的一种检测。尤其是当各种类型的异常现象包括其中时,这为内群体成员提供了关于外群体或者放逐者的信息,运用社会规范和价值的合意来帮助界定和确认自身群体(Van Dijk,1988: 123; e Mphasis added)。

二元制明确地将舒德森(Schuds On,2000)的文化范式和新闻生产联系了起来。新闻价值的文化接近性(富有意义)被嵌入到了这一方法中,并且把媒介视为在既定的文化和符号系统中运作的组织,这一组织塑造新闻,并且和履行自身职责的记者相关联。

以葛兰西的霸权概念为基础,这一范式争论说,统治阶级的意识形态不是强加的,而是借助于已经形成的共识而存在。换句话说,霸权通过话语的方式运作,它被嵌入政治和经济权力中(Hall,1982)。这一范式也被称为人文主义范式,因为它视记者和新闻工作者为积极主动的个人,他们被注入了自身的文化、优点和弱点,而不再是一穿上专业的鞋子就丧失自我的身份,变得冷酷,如同机器一般。

媒介被视为在社会共识的领域中运作(Hallin,1989)。对于霍尔来说(Hall,1977,1982),媒介只是单纯地把一些不常见的事件带到“意义的地图”中提供给受众进行理解——它假设存在一张形成受众知识基础的社会文化地图。报纸方面反映这一文化地图:政治、国家、国际、运动、经济或者商业,如此等等。按照这一安排,一些领域、机构、事件和问题实现了特权。霍尔(Hall,et al,1981)争辩说事件本身的类别、地位和顺序显示了鲜明的喜好和解释。一定的语境被渲染成“有意义的”,然而,正常的和反常的行为也是被建构的,这强化了一种共用的文化。然而,随着所有人的利益被呈现出来,社会的特定图像得以建构;这种合意之外的群体和声音被视为不正常的、反对的或者是疯狂的。正如范迪克(Van Dijk,1988)敏锐观察到的:“社会结构、历史和文化的宏观维度在新闻话语和它生产的微观层面被制定、被转化。”

尽管多数记者在他们的职业追求中试图保持客观、公正和公平,他们的努力总是在社会文化的框架中被建构,这决定了他们活动的性质和局限。“我们”的知觉从开始阶段的选择、编码直至传输阶段都在漫布。“我们”是未被声明的、说不清的,但是当记者从事专业活动时,却潜伏在幕后。当未被声明的“我们”被带到表面时,新闻生产(或非生产)的清晰画面出现了。在国外事件和问题的报道中,“我们”是最明显的,正如诺塞克(Nossek,2005)在关于国际政治暴力的讨论中观察到的那样:当对政治暴力进行报道时,记者已经对事件做了诸如“战争、恐怖主义或暴力游行”的事先界定——先于自己的专业界定。然而,对于为报纸报道故事的通讯员来说,专业规范是次于国家认同的。界定需要记者不断决定这是否是关于他们的我们的战争等。以这个界定和直接的立场作为结果,将影响这个事件是否被选为新闻以及它被报道的方式(Nossek,2005; e Mphasis added)。

当整个国家被作为“我们”,界定“他们”就不成问题,“他们”是指其他国家。但是在一个国家中,位置(当地的、地区的、国家的)和发行范围(普通人、金融人士和专家)也在界定记者可能考虑的我们(目标受众)感兴趣的和具有新闻价值的东西。例如,一个在首都的全国性报纸可能优先对待国家范围内符合“我们”认知的新闻,把其他国家的事件和问题理解为“他们”的新闻。只有当对我们的认知卷入了其他国家或是受到影响,这些新闻才被视为具有新闻价值。(例如,位于伦敦的国家通讯社对在海湾战争中英国侨民被捕的报道,印度出版社关于印度IT外派人员在西方所取得的成就的报道,等等。)同样地,在地方报社工作的记者可能有所不同,他们具有更加地方性的“我们—他们”观念。

理论化的“我们”与“他们”

在建构“我们”与“他们”的感知的多种层面中,我们主要看两个层面:个人和国家。对二分法首先要注意的是它并不是严格的,根据区域、重点和视野的不同会发生转换(Sreberny,2002; Elias,1994; Elliott,1986; Shils,1975)。例如,在爱丁堡的苏格兰人可能视他们自己为“我们”而把英国人视为“他们”,而从伦敦的角度来看,情况正好相反;类似地,印度教徒和穆斯林会轮流把彼此视为“我们”与“他们”。但是,二分法的散乱性质并没有质疑它的存在。即使没有写入清晰的条款,它依然存在于大部分社会:“一种‘我们’与‘他们’的感知贯穿于所有的人类社会。”(Elliott,1986: 1; e Mphasis in original)呼吸着同样的社会文化空气,记者难以不受盛行的“我们”与“他们”的感知影响。

新闻编辑室中的谈话总是充斥着诸如“我们”与“他们”这些词汇。但是它们却不应被蔑视,因为这是司空见惯的,正如艾略特(Elliott,1986: 6)所指出的,因为“它们有效地描述了个人的集体情感和态度,这些个人认为自己属于国家、附属国、社会阶层、宗教派别或其他能显示他们自己的身份类型”。二分法不仅在新闻编辑室新闻从业者的话语中表现出来,而且也在新闻内容中凸显出来。这种二分法——在其他类别的二分法之中(性别、种族、宗教、阶层、社会地位等)——作为新闻生产过程中固有的选择进入新闻话语。但是明显的例子也很常见。在9月11日后,一系列关于英国伊斯兰教徒的文章发表,《卫报》上一整页的声明在质疑:“我们对他们了解多少?”报纸并没有指明哪些是它所认为的“我们”与“他们”的群体,但是它显然声称白人、中产阶级、基督徒是多数,并把穆斯林归为英国社会文化中的“他们”。这看起来是在否认把英国的穆斯林视为《卫报》或其他英国主流媒体的读者。9·11之后,西部的出版界有大量的文章公开激起“我们”与“他们”的教区意识(Sreberny,2002)。这在暗示特定群体和社会阶层的身份区别。

记者是个人,并且受到他人身份的同一压力和拉力。身份认同的不确定性常常困扰着人类:我是谁?我属于哪里?我的人民是谁?我能和谁接触?如同斯梅尔瑟(s Melser,1981: 281)观察到的那样,“在一些人类社区,我们分配给彼此的基本产品是成员资格”。从属于或者成为社会成员的需求是人类社会的基本特征之一。记者公开他们的国家(或者宗教、种族、性别等)认同并不罕见。例如,在危机时期他们促进爱国主义的热潮;如在2003年伊拉克战争中美国出版业对行动的激进报道,以及1999年海湾冲突中印度出版业高涨的爱国主义几乎引发了印度和巴基斯坦的另一场战争。艾略特(Elliott,1986: 11-12)认为:

(群体)意识或者我们的意识简单地来自于和熟悉的人而不是陌生人的个人认同……社会的本质是“我们”的感觉,但这需要的不是它自身的“总体性”,而是在不同层次、不同强度方面的表达。

每个社会都有一个核心,或者是希尔斯(Shils,1975: 3)所称的“一种由价值和信仰组成的王国的现象。它是象征的秩序的中心,是价值和信仰的中心,能够统治社会”。他另外指出,这种中心是“终极的,不可削减的”。在英国,中心往往被认为是白人、英国人、盎格鲁—撒克逊人和基督教阶层,而在印度,它可能构成北印度语的人的事务和印度伊斯兰教徒的大多数。几乎所有的以伦敦为基地的“国家”出版社的记者或者以新德里为基地的印度“国家”出版社的记者都来自于一些特定的阶层,这些阶层在招聘中表现出特定的偏好,并且具有主张和维持社会中特定价值观的欲望,或者他们具有艾略特(Elliott,1986)所说的“我们性”和“他们性”:

人们基于对“我们性”获得的感知而仅仅呈现我们的态度,这种“我们性”很大程度上由和他人相联系的“他们性”的感知来决定。(群体)意识包括超越个人直系亲属和朋友而囊括了未知的个人的社会关系,这些未知的个人可能就单个来说根本不认识彼此,但是,他们通过共享的语言、口音、宗教或国家被设想为属于自己的人。对如此的人们来说,或者对他们生活的国家来说,人们会比单独的个人产生更为紧密的依附关系,一个人几乎不会为了谁的利益而愿意赴死。因此,群体依附使得我们在面对外来者时变得更加衷心和忠诚。人们注意到了我们和他们的联系,以及内群体行为和外群体行为同时盛行。

(Elliott,1986: 8-9)

通过与熟人和陌生人的社交,以及教育和大众媒介对社会权力关系的反映,“我们”与“他们”的意识得到了进一步的发展。在讨论以利亚的工作时,梅内尔(Mennell,1992: 121)争论道,给一个群体贴上低劣的标签并使之固定下来,是两个群体相互之间形成的一种特有的定型功能:“这样一个定型物的核心是不平等的,紧张的权利平衡关系……不平等是因为一个群体已经成功地垄断了一些权力。”伊莱亚斯(Elias,1970)指出,设想一个人从社会文化的环境中分离出来是不可能的,但是,他也认识到,“我们”与“他们”的组成以及定义可能随着时间而改变。

对个人身份认同的感知是和一个人所在群体的“我们”与“他们”的关系紧密相连的,并且和他所说的由“我们”与“他们”所组成的单位中他所处的位置相关。但是这一代名词并不总是代表同样的人。他们当前所定型的我们和他们在一生的过程中可能发生变化,如同他们对自己那样。这不仅对单个的所有人来说是这样,对所有的群体和所有社会来说也是这样。他们的成员一般称他们自己为“我们”,称其他人为“他们”;但是随着时间的流逝,他们可能把不同的人说成“我们”与“他们”。

(Elias,1970: 128)

这种话语的二分法不仅有助于我们理解社会的权力几何,而且也在建构国家和民族主义的话语,正如史密斯(s Mith,1991: 9)观察到的:“祖国成为了历史记忆、组织协会、地点的储存库,在此,我们的先贤们、圣徒们和英雄们生活、工作、祈祷和作战。所有这些使得祖国变得独一无二。”国家意识包括了大多数居民共同分享的集体感觉,如果不是所有人的共同感觉的话,艾略特(Elliott,1986)指出,这种意识只是群体身份认同几种类型中的一种,“这种意识产生于基本的心理……它关乎个人的身份认同,并且是对“我们”与“他们”的心理感知”。(Elliott,1986: 113,114; e Mphasis in original)。从宏观层面来说,一个国家所有的成员都可能视他们自己为“我们”,而视其他国家的成员为“他们”。但是基于“人们属于群体,群体又属于群体中的群体”这一全球现实(Mennell,1992: 177),“我们—他们”的二分法使一个国家内部的权力关系变得问题化了。二分法是国家关系建构的中心,如同纳格(Nag,2001)观察到的:

国家常常关心“我们”,对抗“他们”。国家着迷于“自身”,歧视“他者”。国家自身的建构常常是和“他者”相对的。这种架构的基础就是差异。“自身”由具有共同的文化特征的人组成,这种共同性只能通过和那些没有这些特征的人进行对比才能衡量。这种国家的建构是一种自恋行为,而国家建设也全是建设围绕“自身”的围墙,来和“他者”保持距离。

(Nag,2001)

如果国家总是聚焦于“自身”,并且歧视他者,尽管被现代性的原则告知之后,管理了多年仍然没有使情况发生变化。几乎每个现代国家都以文化的多元化为特征。帕雷克(Parekh,1994: 199)指出,“这相当于差异和不相容的生活方式以他们自己不同的方式在坚持他们自己”。然而,即使可能不是常常清晰地得以呈现出来,一个国家中不均衡的权力关系也在加强和保持这种社会文化的二分法这一绝大多数国家存在的必要条件。多元文化主义论点的前提是,它坚信少数人的文化在这个被特定社会文化群体支配的社会中没有得到应有的重视。正如比利格(Billig,1995: 175)观察到的,“国家的认同根植于强有力的社会结构中,它再生产了不平等的霸权关系”。记者在他们的日常活动中,帮助保持了这种“不平等的霸权关系”。

结 论

在民主、多元文化和民族主义的规范话语之下,存在一个物化于“我们”与“他们”关系中的二分法话语网络。它以物质和心理因素为基础。二分法是探究与辨别群体观念和群体意识的关键工具,它反过来有助于我们理解新闻业,并为为什么社会中的“他者”被报道或者不被报道提供解释。只有当记者认为少数人卷入的事件和问题影响“我们”或者使“我们”感兴趣时,这些事件和问题才被视为具有新闻价值。

通常情况下,少数人的生活状况也可能作为新闻报道的中心事件不定期地得以反映。但这离不开政治、历史和文化的语境。二分法充斥于新闻编辑室中人的内心和专业的话语中。在此,统治阶级的事务按照惯例获得了特权。新德里一家印度主要报纸的特约记者想要前往东北部报道叛乱事件,他被上级告知:“谁受到了困扰?你为什么感到忧虑?”(s Onwalkar,2004: 217)。一个事件或问题在被认为具有新闻价值之前,记者默默地问他们自己:“谁受到了影响?它能使我们的读者或观众感兴趣吗?”只有在得到肯定回答的时候,这些事件或问题才会被认为具有报道价值。

重温先前的新闻生产等式(图19.1),在图19.2中给出了一个对二分法新闻进行的更为准确的描述:

图19.2 二分法新闻

然而,即使一个事件或问题在理论上满足了新闻价值,当通过新闻生产发生的“社会文化环境“过滤之后,它们可能还不足以成为新闻。除非这些事件和问题被视为牵涉、影响了“我们”或者能使我们感兴趣,否则,它们不可能被视为具有新闻价值。记者职业态度和颇为盛行的社会文化习性之间存在明显的关系。当记者从事他们的日常活动时,这种关系潜伏在背后,充其量在职业规范和他们个人的社会文化背景间的持续冲突中得以显现。

“平庸的新闻业”这一观念对描述新闻话语中可见的和不可见的特征是有用的。以“我们”与“他们”的二分法为基础,有助于理解和解释字里行间存在什么,不存在什么。被视为主流新闻业中的许多——伴随象征意义灭亡的大量空间——是平庸的新闻业,它坚持维持现状并使用霸权的话语。作为权力框架的一个完整部分,新闻媒介反映的是主导权力群体中的少数,并且在此过程中,帮助强化有社会或文化的现行权力关系。被视为主流新闻业的很大一部分存在着象征性意义消亡的几个空间,它们以一种惯常的、自然的和老套的方式得以呈现。

平庸的新闻业通过偏好一些内容,把价值分配到事件和问题中(包括那些涉及暴力和恐怖主义的事件和问题)。它通过忽视其他可供选择的看法,限制了问题和事件的范畴,平庸的新闻业使“我们”的利益变成了常规,同时看似自然地把“他者”边缘化或排除。只有当事件和问题符合平庸的新闻业的主题和习惯,它们才能符合新闻媒体的报道。在许多方面,这是基于真实的“想象的共同体”:记者的理解和想象构成了“我们”和“他们”。这类新闻业声称是对现代性观念的忠诚,但却很少真正实践他们。事实上,它的成功取决于新闻工作者否认其(现代性观念)存在。平庸的新闻业用符合表现新闻业实际的方式运作,而不是它应该怎么运作。

新闻业运行中的文化也在塑造着实践者的世界观,认识到这一点是很重要的。新闻编辑部的戏谑,对当局的嘲弄,追踪故事的顽强,犬儒主义,打破旧习,简短的关注周期,“出版和遗忘”的态度,不断冲向截稿时间等,都有助于形成和保存记者特定的、共同的人格特质。多数记者的社会生活总是局限于同一行业的同事,他们很少打破他们已经建立的社会和职业网络,这一网络包括同事、政客、官僚、公司等。在这些网络中,平庸的二进制深深地制度化,更加难以摆脱记者看到的安逸的推理圆圈。

参考文献

Allan,S.(2004) NeWs Culture,Second Edition.Maidenhead: Open University Press.

Arendt,H.(1963) Eichmann in JerusaleM: A Reporton the Banality of Evil.NeW York: Viking Press.

Billig,M.(1995) Banal NationalisM.London: Sage.

CNN(2001) Bush Says it is Time for Action,6 Nove Mber.

Elias,N.(1970) What is s Ociology? London: Hutchins On.

Elias,N.(1994) The Established and the Outsiders: A s Ociological Enquiry Into Community ProbleMs.London: Sage.

Elliott,W.A.(1986) Us and The M: A Study of Group Consciousness.Aberdeen: Aberdeen University Press.

Gans,H.(1980) Deciding What's NeWs.London: Constable.

Hall,S.(1977) Culture,the Media and the Ideological Effect,in J.Curran,M.Gurevitch and J.Wollacott(eds) Mass Communication and s Ociety.London: Edward Arnold,315-348.

Hall,S.(1982) The Rediscovery of Ideology: Return of the Repressed in Media Studies,in M.Gurevitch,T.Bennett,J.Curran and J.

Woollacott(eds) Culture s Ociety and the Media.London: Methuen.

Hall,S.,Critcher,C.,Jeffers On,T.,Clarke,J.and Roberts,B.(1981) The s Ocial Production of NeWs,in S.Cohen and J.Young(eds) The Manufacture of NeWs.Beverly Hills: Sage.

Hallin,D.C.(1989) The“Uncens Ored War”: Media and Vietnam.London: University of California Press.

Hartley,J.(1982) Understanding NeWs.London: Routledge.

Hartman,P.and Husband,C.(1981) The Mass Media and Racial Conflict,in S.Cohen and J.Young(eds) The Manufacture of NeWs: s Ocial ProbleMs,Deviance and the Mass Media.Beverly Hills: Sage.

Hetherington,A.(1985) NeWs,NeWspapers and Television.London: Macmillan.

Mennell,S.(1992) Norbert Elias: An Introduction.Oxford: Blackwell.

Nag,S.(2001) Nationhood and Displace Ment in Indian Subcontinent,in Economic and PoliticalWeekly,22 Dece Mber.

Nossek,H.(2005) Our NeWs and Their NeWs:On the Role of National Identity in the Definition of Political Violence and TerrorisM as NeWs,in H.Nossek,P.s Onwalkar and A.Sreberny(eds) NeWs Media and Political Violence.Cresskill,NJ: Hampton Press.

Parekh,B.(1994) Cultural Diversity and Liberal De Mocracy,in D.Beetham(ed.) Defining and Measuring De Mocracy.London: Sage.

Said,E.(2001) Suicidal Ignorance,Al-Ahram Weekly Online,Issue 560,15-21 Nove Mber; www.ahram.org/weekly/2001/560/ op2.htm.

Schuds On,M.(2000) The s Ociology of NeWs Production Revisited(Again),in J.Curran and M.Gurevitch(eds) Mass Media and s Ociety.London: Arnold.

Shils,E.(1975) Centre and Periphery: Essays in Macros Ociology.Chicago: University of Chicago Press.

Shoe Maker,P.J.(1991) Gatekeeping.London: Sage.

Shoe Maker,P.and Reese,S.D.(1996) Mediating the Message: The Ories of Influence on Mass Media Content.NeW York: Longman.

s Melser,N.J.(1981) s Ociology.Cambridge: Cambridge University Press.

s Mith,A.(1991) National Identity.London: Sage.

s Onwalkar,P.(2003) Violence as Non-Communication: the NeWs Differential of Kashmir and Northeast Conflicts in the Indian National Press.Unpublished PhD thesis,University of Leicester.

s Onwalkar,P.(2004) Outof Sight,Out of Mind? the Non-Coverage of sMallWars and Insurgencies,in S.Allan and B.Zelizer(eds) Reporting War: JournalisM in Wartime.London: Routledge.

Sreberny,A.(2002) Trauma Talk: Reconfiguring the Inside and Outside,in B.Zelizer and S.Allan(eds) JournalisM After Septe Mber 11.London: Routledge.

Tuchman,G.(1978) the NeWs paper as a s Ocial Move Ment's Res Ource,in G.Tuchman,J.Bennet and A.K.Daniels(eds) Hearth and Home: Images of Women in Mass Media.NeW York: Oxford University Press.

Van Dijk,T.(1988) NeWsas Discourse.Hove: Lawrence Erlbaum Ass Ociates.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。