第七章 从“话语媒介”到“文学场”——以《笔谈》杂志为核心的史料考察

文学自身的规范、政治话语的规范以及经济、文化等诸多领域不同的规范,会因为突如其来的战争而统一,形成一种强大的思想力量。大家都会在一个规范下,尝试着对于社会的理解与阐释。

——罗蒂

以我这样的少年,回到少年时代大有作为的中国,正合了“英雄造时势,时势造英雄”那两句话。

——冰心

《笔谈》杂志是著名作家茅盾于1941年9月在香港创办的文学半月刊。这本杂志曾被誉为“对于鼓舞斗志、激发全体中华民族坚持抗战曾经起过不可低估作用”[1],也是因抗战“文化人迁港”而形成的代表性刊物。与“孤岛”上海类似,香港成了抗战时期中国文化人的重要聚集地与创作阵地。而在这个狭小的半岛上,却存在着20余份新出的文学期刊,作为当时文坛主将的茅盾,其亲自主编的《笔谈》杂志,在当时港岛的文学杂志中,有着较为重要的意义与影响力。

可惜的是,《笔谈》总共只出了7期,就突然停刊,且该刊又是在香港办刊、发行,遂造成了这一史料在当下存世缺乏的客观事实,并直接导致当代研究界对这一珍贵刊物认识不够、了解不足等诸多问题。如陈鸿祥先生就认为“发表于《笔谈》的这些言简意长的短文,均佚散于茅公集外,殊为可惜”[2],甚至还有学者认为这份刊物是在“孤岛”上海出版的。迄今为止,仅有陈鸿祥先生的一篇论文专论《笔谈》杂志,且只是概括性地论述这份杂志的大致内容、办刊方式与发行量等。

笔者认为,对于《笔谈》杂志的史料钩沉,应当结合当时“文化人迁港”这一重要史实出发,并将这一问题容纳到当时特定的战争语境下进行分析审理。更重要的是,《笔谈》杂志从出刊到停刊,恰反映了其从“话语媒介”向“文学场”转变的过程,深刻透射了当时文学刊物形成“文学场”的方式与意义——这也是从全套《笔谈》杂志作为史料出发的研究价值。

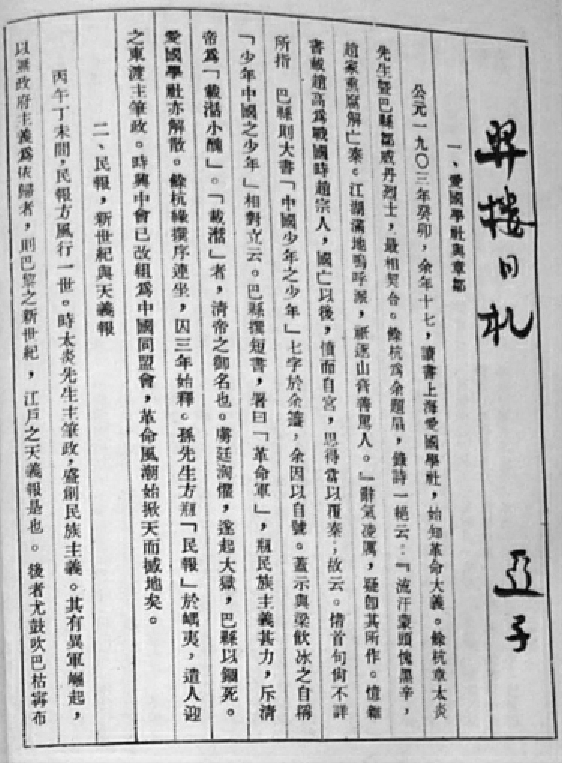

一、《笔谈》杂志停刊之史料辨酌

从1937年7月卢沟桥事变开始,中国进入了全面抗战时期,直至1945年8月日本军队无条件投降。在这段时间内,不甘沦为亡国奴的中国文化人大致经历了四种自我保护性的迁徙,虽都是从沦陷区出发,但去向不同:一是迁向“孤岛”上海,一是迁向云贵川大西南,一是南迁香港甚至东南亚,还有一种就是投奔延安。

毋庸置疑,人的迁徙自然也带动了文化的流动,因而,中国在抗战时期亦经历了四种不同情况的文化流动,并形成了战争语境下独特的文学格局,而其中又以文化人迁港最为特别。这种迁徙本身所蕴含的文化特质,决定了在战争语境下话语媒介的流动趋势。

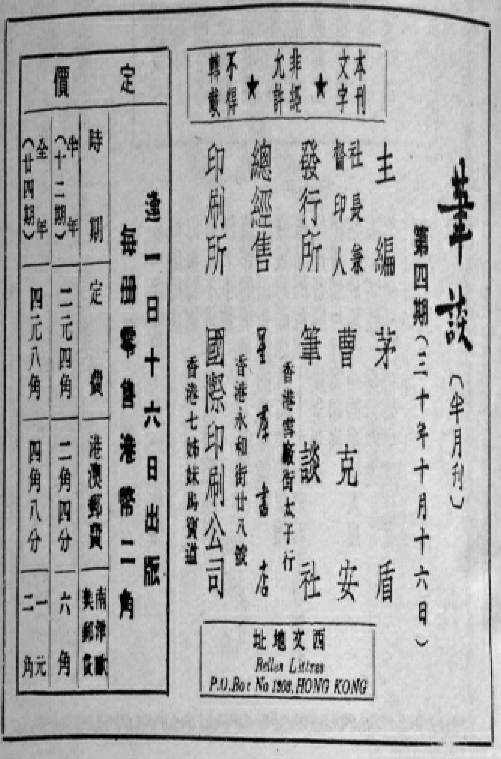

《笔谈》杂志一共出版7期,逢每月1日与16日出版,第一期出版于1941年9月1日,第七期出版于1941年12月1日,总共历时3个月,其办刊时间之短,在现代期刊史上颇为少见,而且中间没有停刊、更改出刊时间的情况。每期刊物都由茅盾主编,笔谈社发行,星群书店总经销,整套出版发行人员也没有发生更换。

与沦陷区、国统区与孤岛上海的杂志不同,《笔谈》杂志有着较为稳定的办刊环境,这也是抗战时香港特有的文化背景。缘何香港可以吸引如此多的文化人?除了可以躲避战争之外,多数学者认为,最大的原因还是香港拥有较为宽松的文化环境,殖民统治与重商主义决定了香港在日军进犯前既没有大规模战争的侵扰,也没有严酷的高压政治,《笔谈》杂志在这样平和宽松的环境下,完成了一共7期的准时出刊。

但是,有一个问题在这里必须提出:《笔谈》杂志缘何停刊?

《笔谈》杂志停刊于1941年12月1日,在《笔谈》杂志的最后一期,主编茅盾是没有预料到会停刊的,甚至丝毫没有做好停刊的准备,在第七期的“笔谈”广告栏目中,主编这样说:

本刊问世以来,备受海外读者所爱好,尤以各连载文字如柳亚子之《羿楼日札》,骆宾基之《仇恨》等堪当篇篇杰作之誉。现将本刊一至六期装订成册,另加重磅精印封面,又分类总目三页,极便保存检查,手此一卷,不啻拥有四五册之单行本也。

在这个告示中,丝毫看不出要停刊的兆头,但是可以肯定的是,之前《笔谈》从没有过“出合订本”的先例,而且这个告示的标题叫做“合订本第一集”。这说明,编者已经预感到这份杂志的延续性或许会受到阻挠,所以第一次出了合订本,但是编者万万不会想到,这竟然是最后一期——借用鲁迅先生的话说就是“刚开了头却煞了尾”。

茅盾在回忆录中如是说,“第七期出版后的第七天(1941年12月8日),太平洋战争爆发了”[3],这大概是《笔谈》停刊的主要缘由。但是先停的刊物,后爆发的太平洋战争,而且笔者认为,这并不能构成《笔谈》杂志停刊的唯一原因。

首先,1938年茅盾在主编《文艺阵地》时就曾为了躲避战乱在上海、香港甚至重庆等地秘密出刊,当时他并未因为战争而宣布停刊。再者说来,香港并非是一片净土,早在1940年初,港岛四周早已烽火连天,并且导致了广九铁路中国段陷落。1941年冬,日军大本营命令日本陆军第23军攻占香港,香港保卫战历时18昼夜,最后以港督举白旗称降而告结束[4]——而之前的一些战事,都是在茅盾创办《笔谈》之前发生的,可以这样说,茅盾完全能够估计到香港的陷落,既然能够估计到,那缘何还在战争一触即发的1941年下半年创办这样一份杂志?

有始方有终,不知其始,难测其终。茅盾是在1941年5月5日受邹韬奋的邀约从“孤岛”上海抵达香港。初到香港,茅盾一时找不到住房,暂住在一家旅馆里。[5]不足两个月,就着手办《笔谈》杂志,可见其心切。在办《笔谈》之前,茅盾还在担任《文艺阵地》杂志的主编(这杂志一直办到1944年3月)。到了香港的他,对于“孤岛”上海仍然有着深厚的感情,他无法放下对于上海的一切,在《笔谈》创刊号的“编辑室”(即编辑的话)中,有这样一段话:

此刊出世的时候,轰轰烈烈的“八一三”纪念刚过去,所谓“孤岛”的上海,今天究竟是怎样一个地方,大家是时时在关心的……不甘为亡国奴的中华儿女在此“孤岛”上,艰苦斗争了四年多,而在文化战线上的斗争,成绩尤其灿烂,我们借此机会,对“孤岛”上的文化人致真挚的敬礼!

可以这样说,与其说《笔谈》是茅盾在港宣传“孤岛”上海的工具,不如说是茅盾寄托对“孤岛”上海感情的一块阵地。可以这样说,兴办《笔谈》远远不如兴办《文艺阵地》方便,首先在人生地不熟的香港,很多文化人都是初来乍到,没有固定的经济来源甚至居无定所,办一份杂志本身不是很容易的事情,甚至可以这样说,《笔谈》的创办,更多程度上是茅盾的个人意志。

这份杂志每期都有广告,可见其经济来源不存在问题;茅盾凭借其影响力,拥有固定的大量一流作家的来稿,如柳亚子、田汉、胡风、郭沫若等人,可见其稿源也未受到影响;沦陷后的香港,并不是所有的左翼刊物都停刊了,可见《笔谈》的停刊并非只因战争这一种因素。

而且,茅盾对于沦陷后的香港并未绝望,甚至在太平洋战争爆发的第二年的1942年5月1日——这恰恰是《笔谈》停刊5个月之际,身在桂林的他还在《劫后拾遗》里这样描述沦陷后的香港:

《笔谈》封面

黄昏时候,皇后大道中段开始排演着每个星期日晚上照例的繁华节目。血一样鲜艳的霓虹灯管,配着苍白色的日光管,还有磷火似的绿光管,不但不觉得有一些不大调和,而且好像非此便不足以显示都市之夜的美丽。各色各样娱乐的机构,已经开足了马力。各路巴士和电车一批一批载来各色人等;娱乐戏院和皇后戏院门前挤得满满的,似乎那钢骨水泥的大建筑也饱胀得气喘了。[6]

在这文字中,茅盾丝毫没有表现出他对于沦陷后的香港有任何的不适应,甚至表现出了对于香港城市生活的眷恋。但是如下一段史料,似乎更能将这个问题的另一面说得更透彻一些:

在中共中央和驻在重庆的中共中央南方局书记周恩来的指挥下,迅速而秘密展开规模宏大的营救行动。早在1941年12月7日,日本侵袭美国海军基地珍珠港的当天,党中央和南方局周恩来就先后两次急电我战斗在港九的党各方面领导人廖承志(八路军驻香港办事处主任)……1942年1月9日下午5时,第一批秘密撤离香港的文化人是茅盾夫妇。[7]

我们可以确信,早在停刊后一周的12月7日甚至之前,茅盾就已经了解到了他要离开香港的可能,因为当时接待他赴港的除了邹韬奋还有廖承志,并且作为香港文化工作委员会的主要负责人,廖承志一直在负责香港的左翼文化领导工作。[8]茅盾之所以匆忙地甚至在没有做任何声明的情况下就将《笔谈》仓促停刊,恐怕更多的原因是因获悉了自己要撤离香港,但不确定撤离的具体日期,所以在12月1日那一期做了一个合订本。但是他万万没有想到的是,自己竟会在一周之后就离开香港,而且是一去不复返。

由此可知,茅盾突然接到中共中央南方局的正式通知,并决定在短期内离港,应该是《笔谈》杂志仅仅维持3个月就猝然停刊的最大原因。

二、《笔谈》杂志之特点与香港政论刊物的勃兴

《笔谈》杂志从创刊到停刊仅仅只用了3个月时间,只相当于普通季刊出一期的周期。这种短期刊物,在中国现代文学史、新闻史上都非常罕见。加上它是战时在香港出刊,主编又是左翼文坛领袖茅盾,使得这份刊物有着更为特殊的地位。

虽然《笔谈》存在时间短,但其在当时的影响力却不小。从现存7期《笔谈》来看,大致其影响力有如下几个方面。

首先是其独树一帜、领军文坛的作者群。在短短7期里,除了每期都连载有柳亚子的专栏“羿楼日札”之外,总共还发表了胡风的7篇作品,茅盾的5篇作品,以及郭沫若、田汉、胡绳、胡愈之与马思聪等名家的单篇作品,这些作家在当时都是具备较大影响力的。尤其是柳亚子的“羿楼日札”,曾在当时产生了较大的反响。

柳亚子的专栏期期连载,反响甚大

这些作者很多都是《文艺阵地》的老作者,茅盾从“孤岛”上海转移到香港,自然这些作者也心甘情愿为之重新写稿,如柳亚子每次都是从重庆邮寄稿件过香港海关,以便其完成“辛亥革命”掌故的专栏“羿楼日札”;而以群、戈宝权等作者亦是想千方设百计利用各种渠道将稿子送到香港。可以这样说,在香港这个文化相对贫乏的殖民地区,因为茅盾的《笔谈》,使得其得以在最短的时间内,云集了中国当时最优秀的作者群与最优秀的短篇作品,构成了战时香港时评乃至文学创作的一个小高潮。

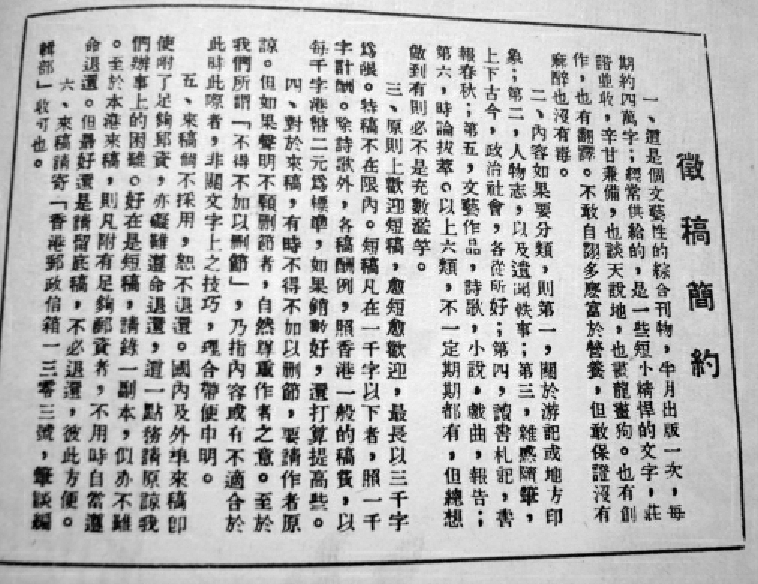

其次是《笔谈》的用稿形式。准确地说,《笔谈》并不是一份纯粹的文学刊物,因为在一共7期刊物中,基本上看不到中长篇小说,最多的是随笔、散文与杂文性的短篇作品,在第一期的《征稿简约》中,茅盾这样说:

这是个文艺性的综合刊物,半月出版一次,每期约四万字;经常供给的,是一些短小精悍的文字,庄谐并收,辛甘兼备,也谈天说地,也画龙画狗……原则上欢迎短稿,愈短愈欢迎,最长以三千字为限。特稿不在限内。短稿凡在一千字以下者,照一千字计酬。除诗歌外,各稿酬例,照香港一般的稿费,以每千字港币二元为标准,如果销数好,还打算提高些。

《笔谈》的《征稿简约》

由上述可知,这份刊物主要所采用短稿尤其讲求时效性、犀利性的政论短稿,这也是后来现代文学史家将《笔谈》杂志未列入文学刊物并将其从文学史研究视域中去除的原因之一。

值得一提的是,现代中国的文人向来以论政为乐,并以“在野党”自居,茅盾之所以兴办文学刊物,乃是因为国民政府有着严格的书报检查制度,迫使左翼文人不得不打着文学的幌子,从事政治宣传。但是香港却是相对宽松的政治环境,甚至此时的茅盾也不得不承认,“二进香港的茅盾发现:香港经过三年的战火熏染,已有了很大的变化。政治空气浓厚了……与1938年相比,香港是大大的不同了,那时还是一片文化荒漠,现在已出现了片片绿洲;那时是不准谈抗日,现在已能自由宣传”[9]。

正是因为这种以“短小精悍”的文章为主的用稿策略,遂导致了这份杂志在当时的独特影响力。第一期曾再版5次,引起较大反响。在其后的每一期中,都有6个以上不同的图书、印刷广告,这亦说明这份刊物的影响力——若是毫无发行量的话,断然是不会有任何人愿意在上面投放广告的。

最后,《笔谈》杂志以政论为主的办刊风格对香港的政论文化产生了一定的积极影响。

政论本身是一种介于文学体裁与新闻体裁之间的创作。长期以来,政论家并不被人当做是文学家,如《新月》的罗隆基、《观察》的储安平与《每周评论》的张申府曾长期被屏蔽在文学研究的视野之外。[10]但是作为一代文坛领袖的茅盾,他所创办的《笔谈》却是介于文学与政论之间的,并邀请了一大批文学家、翻译家撰写政论稿件,为政论的文学化、通俗化及大众化开辟了一条新路,这在当时是一次值得称赞的文学实践。

在《笔谈》创刊后不久,《华商报》、《大众生活》都不约而同地将目光聚焦到了政论、时评之上,这在之前的香港杂志上是没有过的。在《笔谈》创刊之前,香港的刊物主要是以文学、通俗类刊物为主,对于政论性质的短评、随笔,是不大有市场的,夏衍曾在回忆录《懒寻旧梦录》一书中如是道:

他(邹韬奋)对我说:“我们这些知识分子或多或少是脱离群众的,在香港这个特殊的地方,要接近群众也不容易,所以我只能从读者来信中摸到一点群众的脉搏。”会上还有人提出最好有一连载的长篇小说,内容能够吸引香港的读者,否则,全是硬性的政论文章,他们接受不了。[11]

夏衍之言并非出于武断,而是有着深刻的认识。在1941年之前的香港,政论刊物可谓是凤毛麟角,除了王韬在1847年在香港创办《循环日报》开政论报刊之先河之外,之后政论刊物在香港几乎到了举步维艰的地步,到了20世纪30年代,香港的刊物基本上构成了“生活类”与“文学类”平分秋色的格局,[12]政论刊物几无立锥之地。

可以说,是全面战争促成了《笔谈》杂志在香港凤凰涅槃的机遇。作为世界反法西斯战争重要战场的中国战场与太平洋战场,香港有着其重要的地理意义与文化价值,全面抗战爆发时,香港本身对于国内的战争缺乏感同身受的了解,而战争又迫在眉睫。《笔谈》杂志凭借其出刊的及时性、作者的影响力与作品的时效性恰恰在这个时候起到了一个信息传播沟通者的作用,并成了香港现代政论刊物开先河刊物之一。

当然,香港政论刊物的勃兴并非是《笔谈》杂志一家之功,除了前述的《华商报》与《大众生活》之外,与《笔谈》几乎同时创刊、存在的时政类刊物还有金仲华主编的《世界知识》、戴望舒和叶灵凤主编的《星岛日报》“星座”副刊(《星岛日报》是张光宇主编的)、郁风主编的《耕耘》、萨空了主编的《立报》、爱泼斯坦为“保卫中国同盟”主编的《新闻通讯》、黄苗子主持的《国民日报》与叶浅予主编和出版的《今日中国》(英文版)等。但在这些刊物中,第一期就再版印刷的《笔谈》在当时是拥有最大发行量的,其主编与作者群的影响力也是最强的,甚至在某种程度上影响到了一些文艺类刊物如《星岛日报》“星座”副刊向政论刊物转型。所以,用“开风气之先”来形容《笔谈》杂志在当时港岛政论界的影响力,应毫不为过。

三、战争语境下“文学场”的成因与分析

陈思和在《当代文学观念中的战争文化心理》中,曾提到过“战争文化心理”这一概念,对于这一概念,他这样阐释:

战争文化要求把文学创作纳入军事轨道,成为夺取战争胜利的一种动力,它在客观上的成绩是明显的。战争结束以后,随着全国革命的胜利,党的工作重点由乡村转移到城市,但从历史发展来看,战争对社会生活的影响要比人们所能估计的深远得多。当带着满身硝烟的人们从事和平建设事业以后,文化心理上依然保留着战时的印痕。战争文化心理作为特定时期的文化特征,对当代中国文学观念产生了相当广泛的影响,它包括文学的批评领域和创作领域。[13]

陈思和所提出的“战争文化心理”的概念,源于对“后战争”时代群体性心理的认同与定义,但是值得注意的是,从陈思和的观点出发,可以延伸到对“战争期间”文化心理的探求,这种文化心理实际上与“战争文化心理”有着先承后续的联系。若是不仔细探求战争期间的文化心理及其生成机制,那么就无法以追根溯源的方式研究战争期间的话语媒介。而《笔谈》杂志正是战争语境下形成的话语媒介。

战争是人与人之间矛盾最大化且无可调和的表现。《笔谈》虽然在香港办刊,但其主编茅盾却是从“孤岛”上海迁至香港的作家,再加上《笔谈》杂志的创刊本身就是茅盾本人对“孤岛”上海及其之前《文艺阵地》杂志的精神赓续。从这点来看,《笔谈》虽是香港刊物,但在内涵与形式上均保留了与当时中国政治、文学一体性的文化格局。因此,《笔谈》杂志被深深地打上了战争文化的烙印。

乔冠华署名“乔木”在《笔谈》上发表的时评

无疑,《笔谈》杂志是抗日战争的产物,若是没有抗战,必然不会有《笔谈》杂志的创刊。因此,其创立原因并非基于文化传统、文学精神或学术论争,而是基于政治时效,并借此成为当时港岛政论杂志而非文学杂志的领军,这也是《笔谈》杂志为何不为后世文学史家所关注的原因。《笔谈》杂志虽因战争所生,却仍是文人办刊、文人撰稿,与当时一些政党、机构所领导的“机关刊物”有所不同。

沿袭陈思和的观点,我们可以得知,战争无疑对当时文化形态的形成有着巨大的影响作用,但真正影响到整体文化格局的,并非是战争本身,而是受战争影响的一些刊物、思潮与作品。简而言之,对战时、战后的文化心理与文化形态产生直接影响的,乃是战争期间所形成的文化心理与文化形态。对《笔谈》杂志的另一层史料探索,意义即在此。

笔者认为,此意义关键在于《笔谈》杂志首创并弘扬了“政论小品文”的文学体裁。

顾名思义,“政论小品文”是兼有政论风格与小品文风格的一种新文体。这类文体既具备小品文的雅驯、精致,亦有着政论文章特有的犀利与时效性。它一方面沿袭了五四时期以来批判现实主义的文学特点,主张文学贴近民众、关怀民生,一方面,又秉承了文学自身审美意义上的美文特色,既具备政治的“载道”意识,又具备文学本身的审美特质,正如茅盾在约稿函中所说的那样——“庄谐并收,辛甘兼备”。

如《笔谈》第一期中袁水拍的文章《暴发户的上海,贫困的上海》即是“政论小品文”的典型。文章虽然充满对于当时上海城市化与战争的不满,但在这篇文章中,却以一种白描的、细致入微的描写,委婉地表达了作者的立场与观点:

电车公司绝不为乘客减少担什么心事,他们说,乘客数目及时间少,总收入和以前没有上下,乘客们说,卖票揩油,使公司亏本。用不到加价。但这是上海的根深蒂固默契,买短程票,坐长程车,卖票员像泥鳅一样在车厢内窜。在每一句说话里拌进了冷嘲:“扎进去点,爷叔,里面客堂间请坐!”有人把五元,或十元票子要他找,他说:“对勿住,假使大家拿祖传的田契来找铜钿,那我只好吃‘爬勿动’(一种杀虫药,笔者注)拨侬看。”[14]

这样的细致、风趣的笔法,很难让人与政论文相联系。当然,这确实既是小品文的写法,也是一篇政论文的段落。两种不同的文体在一种文体中混合,形成带有独特文学性、时效性与可读性的新兴文体,这不但需要作者拥有卓异优雅的文学表达能力,更需要有着优秀的社会判断力与洞察力,而《笔谈》杂志恰恰在特定的历史时期集结了大批一流的作家,这便是“政论小品文”之所以能在《笔谈》上肇始的动因了。

在《笔谈》杂志之前,中国作家对于小品文的创作,始终很难超越明清文人小品文加英国随笔的叙事特色。这类文体曾因文学期刊的勃兴而在20世纪三四十年代中国文坛上产生过较大的影响,如林语堂、梁遇春与梁实秋等人的创作曾到达白话小品文的顶峰,但这些小品文始终局限于私人情感的抒发、花鸟鱼虫的才子气与饮食男女的阐述上,对于家国命运、社会公共立场的反思有所不足。

与之相对的则是杂文创作,如鲁迅的《准风月谈》、“语丝派”与左翼杂文家的政论文章等,这类文章虽然与时代紧密联系,但不如小说与之前的“小品”散文等文体更接近于纯文学这一概念。[15]尤其是在鲁迅之后,杂文家几乎全部转行成为政论家与报人,而纯文学的作者又受到“文学无关政治”的影响,使得在小品文与政论杂文的两种创作之间,一时基本上找不到一个合适的切合点。[16]

在当时,茅盾有着很好的身份——他并不纯粹地归属于自由主义或是左翼任何一种政治阵营,虽然作为中共早期党员,但作为五四运动最著名的纯文学刊物《小说月报》的主编,茅盾在当时的文坛一直拥有崇高的威信与影响力。与鲁迅一样,这种影响力已经让他跨越了政治主张与党系派别之争,无论是自由主义作家如梁实秋、施蛰存或郁达夫,还是左翼作家如胡风、周扬,都与茅盾有着很亲密的往来关系。凭借这种特殊的影响力,茅盾的《笔谈》杂志很容易约到诸多名家如柳亚子、郭沫若等人的稿件,并且这些纯文学出身的作家,非常愿意响应茅盾的约稿函,“经常供给”《笔谈》杂志“一些短小精悍的文字”。而且,《笔谈》杂志扶持了一批如乔冠华、以群等“政论小品文”的写作新秀。

在《笔谈》七期中,共发稿173篇(含“编辑室”、“两周半”、“时文(论)拔萃”与译著),其中战时的政论小品文一共120篇,约占到了总发稿量的七成。可以这样说,这样集中以政论小品文为主的刊物,茅盾之前没有办过,之后也没有办过,或者严格地说,在《笔谈》之前,五四时期的主流作家都未曾办过这样以政论小品文为主的刊物,《笔谈》无疑是一个例外。笔者认为,作为一份有着一定特殊影响力的刊物,《笔谈》顺利地完成了从话语媒介向文学场的过渡。[17]

布迪厄认为,“诸种客观力量被调整定型的一个体系(其方式很像磁场),是某种被赋予了特定引力的关系构型,这种引力被强加到所有进入该场域的客体和行动者的身上”[18],这便是“文学场”的定义。《笔谈》杂志虽只存在3个月,但是云集了当时最优秀的文坛精英——老一辈如柳亚子、章士钊,壮年如田汉、郭沫若、茅盾,年青一代如胡风、袁水拍、骆宾基,翻译家如戈宝权、楼适夷等人,都是在《笔谈》上各领风骚的一时才俊,其中柳亚子、茅盾与胡风总发稿量接近《笔谈》7期总发稿量的五分之二。由是可知,《笔谈》已经形成了固定的写作群与读者群。

但是这并不意味着仅凭此就可以形成一个“文学场”,文学场的生成条件除了上述关系之外,还需要权力的平衡。而在当时的香港,话语媒介的话语权本身是建立在政治权力与经济权力之上的,并且,不是所有的话语媒介都可以过渡为文学场。作为文学场,最重要的条件之一就是各种权力的相互制约、平衡,而《笔谈》杂志则很好地平衡了政治与经济这两项重要的权力。

作为《笔谈》主要撰稿人的胡风,曾如是回忆他为《笔谈》写稿的经过:

1941年抗日战争中,为了抗议国民党进攻新四军的皖南事变,我们从重庆到了香港。茅盾在香港编了一个散文刊物《笔谈》。不言而喻,它是负有政治任务的。他专程约我写稿,好像第一期第一篇就是我的杂文。他怕犯禁,最后还删了几行,用“□□□……”代替。《笔谈》出了几期呢?我只记得情不可却才写了那一篇。但今年上海友人抄给了我一个目录。原来出了六期或七期,期期都有署名胡风(还有高荒)的文章。原来是我记错了,真是每期都要我写了文章……[19]

《笔谈》的版权页

胡风说得很明了,这份杂志既“负有政治任务”,但又“怕犯禁”。作为当时文坛领袖、社会名流的茅盾,他是绝对不会公开地站到国民政府的反面的(而且当时正是国共合作的抗日阶段,茅盾的政治觉悟也促使他不会选择在意识形态上与国民政府对抗)。他为《笔谈》杂志选择的发行人,乃是一位身份中立但又热心出版事业的青年港绅曹克安,而香港这个相对稳定的避风港,更是这份杂志得以在政治权力的博弈夹缝中存在的原因。

但是在战时,政治(军事)权力是一切权力的主导。《笔谈》杂志“文学场”的形成,除了依附于高销量、发行支持者,以及稳定的读者群与作者群这种经济权力之外,因“政论”蜚声文坛的《笔谈》仍然有着自己的政治立场,这也是其形成文学场的动力所在。

抗日战争作为全民族的战争,民族矛盾消弭了之前的党派、政见之争,《笔谈》之所以能够将小品文与政论合二为一形成新的文体,并邀请到各派一流文人为之撰稿,除了茅盾本人的影响力之外,很大程度上是被战争语境这个特殊的社会环境所决定。大敌当前,政论小品文既可以起到鼓舞士气、救亡图存的号召作用,亦可以以小品文创作的形式,使创作者保持“文格”,不至于沦为“报屁股”的花边时评作者。

诚如陈鸿祥所言,“如有博雅君子为之(《笔谈》杂志,笔者注)辑集释注,窃以为:当比一炒再炒、重复翻印‘知堂小品’之类,更有新的思想与学术价值”。[20]由此可知,《笔谈》如何在战争语境下形成的“文学场”这一课题,时至今日仍有较大的学术价值与探索空间。

【注释】

[1]《“国家图书馆馆藏抗战文献特别展”展品介绍》,《旧书信息报》,2005年8月15日。

[2]陈鸿祥:《茅盾主编〈笔谈〉的若干史实考辨》,《出版史料》2006年2月号。

[3]茅盾:《茅盾全集》第六卷,人民文学出版社1984年版。

[4]雷铎、曹柯、谢岳雄:《哭泣的香江——香港沦陷的前前后后》,《中国艺术报》,2005年8月19日。

[5]李广德:《一代文豪:茅盾的一生》,上海文艺出版社1988年版。

[6]茅盾:《劫后拾遗》,《茅盾文集》第五卷,人民文学出版社1985年版。

[7]邹金城:《茅盾夫妇在香港脱险到惠州的经过》,惠州文史丛书,2008年6月版。

[8]茆贵鸣:《廖承志和战时的香港文化作者》,《百年潮》2003年2月号。

[9]郭娜:《1941年5月5日辗转香港的文化精英》,《三联生活周刊》,2005年7月14日。

[10]当然,罗隆基、储安平与张申府被中国内地的现代文学界所“屏蔽”的原因还在于作为自由主义知识分子的他们在1949年之后与中共的政治主张产生了强烈的意识形态对抗,成为“不同政见者”,而且,罗隆基、储安平仍是至今都未被“改正”的“右派”。见于《“反右”阴影没有完全消散》,《联合早报》2007年6月9日。

[11]夏衍:《懒寻旧梦录(增补本)》,生活·读书·新知三联书店2006年版。

[12]据笔者统计,1940年香港地区共有公开发行的刊物159份,其中生活类刊物69份,71份是文学类刊物,仅有19份是关于时政类的刊物,而且时政类刊物的发行量总共不过40000份。

[13]陈思和:《当代文学观念中的战争文化心理》,《中国当代文学关键词十讲》,复旦大学出版社2002年版。

[14]袁水拍:《暴发户的上海,贫困的上海》,《笔谈》第一期。

[15]有学者认为,鲁迅的杂文其实不算是纯文学。“鲁迅杂文的文体特点在于它的‘杂’,所谓‘杂’者,就是它既不同于一般评论文章,而又有别于通常所说的纯文学。”见阎庆生:《鲁迅杂文的艺术特点》,陕西人民出版社1983年版。

[16]笔者认为,从文学创作者的政治立场上看,杂文与小品文本身分属两种不同的政治思潮阵营,受日本、俄苏影响的“左翼”文学家,往往因为屠格涅夫、果戈理与厨川白村等人的影响,倾向于尖刻的时评杂文创作(周作人是例外),而有着英美留学背景的自由主义文学家,则受到王尔德、罗瑟蒂等唯美主义、浪漫主义作家的影响,倾向于小品文的创作。由于当时“左翼”与自由主义的严重对立,这也是导致两者一时根本无法找到切合点的另一重要原因。

[17]这里所说的“文学场”并非是一个判断文学性标准的概念,而是“文学”在现代语境下生成、传播与接受过程中的机制、元素及其范式。《笔谈》及其作品的本质其实仍是文学文本的生成、传播与接受,在这个过程中,《笔谈》逐渐从纯粹追求宣传目的、忽视文学性的“政论刊物”向政论与文学“兼备”的“综合刊物”转型。

[18]皮埃尔·布尔迪厄:《艺术的法则:文学场的生成和结构》,刘晖译,中央编译出版社2001年版。

[19]胡风:《胡风全集》(第7卷,集外编Ⅱ),湖北人民出版社1999年版。

[20]陈鸿祥:《茅盾主编〈笔谈〉的若干史实考辨》,《出版史料》2006年2月号。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。