自从20世纪70年代末80年代初比较文学在中国大陆重新崛起以来,中外文学关系一直是国内比较文学界、中国文学界以及外国文学的研究热点。但是众多的研究往往把这种关系理解为外国文学与中国文学直接的关系,而忽略了其中的媒介者——翻译文学的存在和作用,同时也就忽略了探讨翻译文学在中国文学史中的发展轨迹,也即编写中国翻译文学史的问题。

尽管如此,自20世纪30年代至今,我国学者中还是有人在中国翻译文学史的编写上进行了有益而且极其可贵的探索和实践。这些探索和实践具体反映在30年代阿英撰写的《翻译史话》、50年代北大学生集体编撰的《中国翻译文学简史》和80年代末陈玉刚主编的《中国翻译文学史稿》上。

一、《翻译史话》:编写中国翻译文学史的首次尝试

自胡适的《白话文学史》起,无论是陈子展的《中国近代文学之变迁》,还是王哲甫的《中国新文学运动史》、郭箴一的《中国小说史》,都设有翻译文学的专章。但是,把翻译文学作为一个相对独立的文学实体,描述它在中国文学史内的发展轨迹,这样的实践在中国现代文学史上就难觅踪影了。阿英(钱杏邨)的《翻译史话》也许可视作这个领域里的空谷足音。

写于1938年的阿英的《翻译史话》套用我国传统的章回小说的形式,以风趣、生动的语言,介绍了我国早期翻译文学的历史。可惜的是,《翻译史话》没有写完,仅写成四回,具体标题如下:

第一回普希金初临中土高尔基远涉重洋

第二回莱芒托夫一显身手托尔斯泰两试新装

第三回虚无美人款款西去黑衣教士施施东来

第四回吟边燕语奇情传海外蛮陬花劫艳事说冰洲

这里的第一、第二回具体描述了我国译介四位俄苏作家的情形,第三回分析了反映俄国民意党活动的作品中文学形象(即“史话”所说的“虚无美人”)和契诃夫小说中的文学形象(“史话”以“黑衣教士”为例)在中国的接受情况,第四回则叙述了莎士比亚作品的汉译和哈葛德作品《迦茵小传》两种译本所引起的风波。“史话”对这些外国文学家、外国文学形象和外国文学作品的传入过程都做了详细的追溯。譬如,对普希金被译介入中国的历史作者是如此叙述的:

只要说到俄国文学,从史的发展上,谁都会首先想起亚历山大·普希金。普希金著作之最初译成中文的,是他的名著《甲必丹之女》,时间是光绪二十九年(一九三)。

译本封面,题作《俄国情史》,本文前才刻上全称:《俄国情史斯密斯玛利传》,一题《花心蝶梦》。

译者是房州戢翼翚。系就日本高须治助本重译。据吴建常《爱国行记》(一九三),译者姓戢,字无丞,湖北人,留日甚久。全书意译,十三章,约二万言。十九年后(一九二一)才有安寿颐的直译《甲必丹之女》(商务刊本),可是现在也绝版了。

关于高尔基,作者写道:

高尔基是什么时候来到中国呢?在他死的时候,我曾经为杂志《光明》编过一张书目,最早的翻译,是周国贤《欧美名家小说丛刊》(一九一七)时的《大义》,名字译作“麦克昔姆高甘”。其实,这是不确的,高尔基作品的中译的出现,是远在光绪三十三年(一九七)。

不过高尔基的名字为中国人所知,却不在此时,还要提前到“日俄战争”期间。光绪三十年(一九四),“日俄战争”爆发,日人所办《日华新闻》,著论诋毁俄国,第一回使中国人知道,俄国有著名的文士“戈尔机”。日人用高尔基的文字,来作俄罗斯帝国罪恶的实证。说“著名文士戈尔机”著“草雄浑大篇”,以攻击南俄杀犹太人事。全文曾转载在商务印行的《日俄战记》第三册中。

从上面两段引文可以看出,“史话”尽管是一部模仿传统章回小说的著作,但作者在写作时并不信“笔”开河,而是字字有依据、事事有出典,考证与叙述之严谨,与严肃的学术著作并无二致。当然,作为一部通俗性的大众读物,作者也尽力注意文字的活泼生动。譬如,书中写托尔斯泰的那段文字,可谓妙趣横生。

现在,我们可以说说托尔斯泰(Leo Tolstoy,1828—1910)这个老头儿。他眼看着普希金一行人联袂东来,不觉心痒,也就匆匆地提了稿箱,跨上航轮,来拜访他一向所憧憬着的古国。大概因为他走得太快,毫无准备的关系,到了上海,开箱一看,不觉大失所望,原来携了来的,仅有《不测之威》(现译《谢列布良尼大公》,但非列夫·托尔斯泰,而是阿·康·托尔斯泰所著,阿英有误——引者)和《峨眉之雄》(现译不详——引者)两部稿子,其余的依旧留在那辽远的故国。

他第一回请的舌人,似乎并不知名。到光绪三十四年(一九八)才替他把《不测之威》翻译了出来。原稿是厚厚的两本。老头儿是不识中国字的,也不知翻译究竟如何,但看到这就是穿上中国衣服的自己的著作,也就不禁欢喜。连忙偕同舌人,走到商务印书馆,会见那编辑老爷。书店看他满嘴胡须的长者相,而又来自远方,自不便拒绝他那小小的请求。所以在不久的时候,这一套书就照样地印成了两册,放在架上发卖了。

……(老头儿)一面谢了他的舌人,一面就连忙跑了回去,取出他仅有的第二部书,找着一位叫做热质的来替他翻译。他说希望《峨眉之雄》也能很快的穿上中装。

宣统三年(一九一一)四月,《峨眉之雄》的两册书,果然由一家叫做拜经堂的,印了出来。封面的装帧很好看,仿佛在白色新衣的边缘上,滚了宽阔的花边,极精致可爱。老头儿拿到译本,看了又看,翻了又翻,虽然扁担大的一字也认不得,却也不禁欢喜得流下了泪来。他是做梦也没有想起,在这样的年岁,还能跑到中国,换上两套新装。

如前所述,“史话”并不单是叙述外国文学家传入中国的历史,它还分析了某些作品在中国的接受情况,譬如,它对早期中国翻译文学中的一个“主流”——“虚无党小说”的翻译,就作了非常精辟的分析。作者指出:“虚无党小说的产生地则是当时暗无天日的帝国俄罗斯。虚无党人主张帝制,实行暗杀,这些所在,与中国的革命党行动,是有不少契合之点。因此,关于虚无党小说的译印,极得思想进步的智识阶级的拥护与欢迎。”作者接着又指出:“不过,作为主流的虚无党小说的时代,并不怎样长,由于中国智识阶级政治理解的成长,由于辛亥(一九一一)革命的完成,这一类作品,不久就消失了他的地位,成为一种史迹。”[1]

从以上简介可以看出,阿英的“翻译史话”虽然没有明确标明是“翻译文学史”,却是我国第一部具有翻译文学意识的翻译文学史。它的翻译文学意识具体表现在:

(一)在我国历史上首次把翻译文学的发展作为一个相对独立的发展线索进行史的描述,对外国文学的输入、接受和变形等问题进行了深入的追溯,还展开了非常形象的分析。除以上提到的对普希金、托尔斯泰、高尔基作品在中国译介的描述外,还有莱蒙托夫、莎士比亚等人的作品的早期汉译史的归纳,等等。

(二)把传入中国的外国文学家、外国文学形象和外国文学作品作为叙述的主要对象,而不是仅仅停留在对文学翻译事件的描述上,这一点从已经写成的四回的标题和本文中都可见出。此外,“史话”对同一作品的不同译本(如莱蒙托夫的《当代英雄》早期的两个译本)的比较研究,对普希金、莱蒙托夫在早期汉译中的作者形象(小说家)与其在本国的实际形象(诗人)之间的差异的研究等,都很有意义。

(三)注意到了翻译文学的两主体之一——翻译家的作用。(翻译文学的另一主体当然是原作家了)在已经写成的四回书中,翻译家如吴梼、陈冷血、林纾等,都占有显著的位置。

二、《中国翻译文学简史》:一次奇特而大胆的实验

我国的第二部翻译文学史的编写是20年以后的事了,而且这本翻译文学史一直没有正式出版,这就是由北京大学西语系法文专业57级全体同学编著的《中国翻译文学简史》(初稿)[2](以下简称“简史”)。

说起来,这本“简史”还是一场荒谬的政治运动——“大跃进”的产物。正如编写者在该书的“后记”里所说的:

去年(指1958年——引者)八月,在党的“敢想、敢说、敢做”的号召下,在本校的“群众办科学”运动的鼓舞下,我们这一群年青人提出要编写一部“中国近代文学翻译史”,当即受到党总支的重视、关怀、指导和全班同学的支持。编写工作接着就紧张地开始了。

由于这样一个特殊的时代背景,因此这本“简史”从头至尾贯穿并充斥着不少极“左”思潮的观点也就不足为怪了。譬如,该书认为,在我国的翻译界自始至终存在着两条路线的斗争,存在着尖锐的阶级斗争。该书第四编“1937—1949.9的翻译文学”专门设立一章“两个批判”,集中批判了著名翻译家傅雷和傅东华对《飘》的翻译,等等。

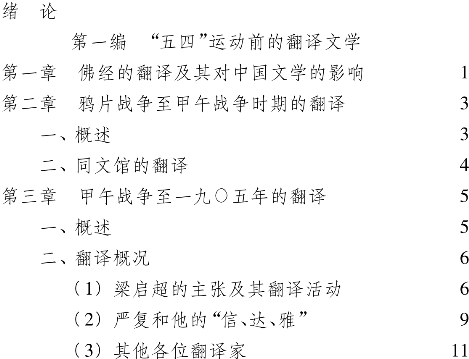

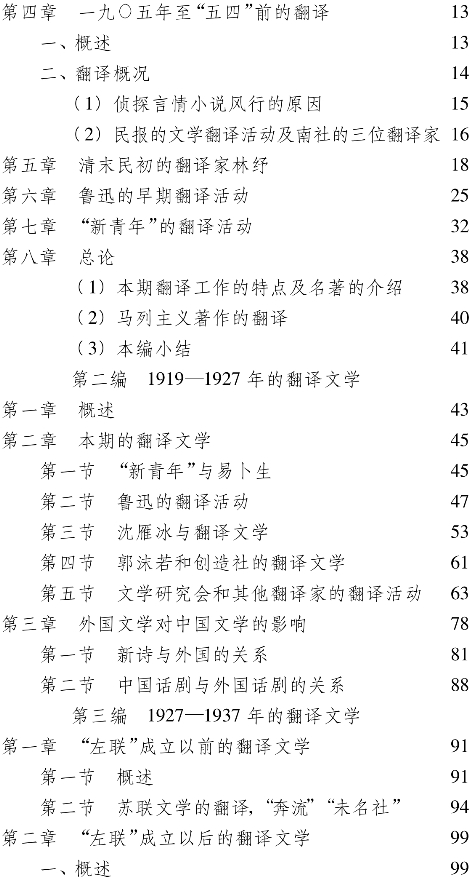

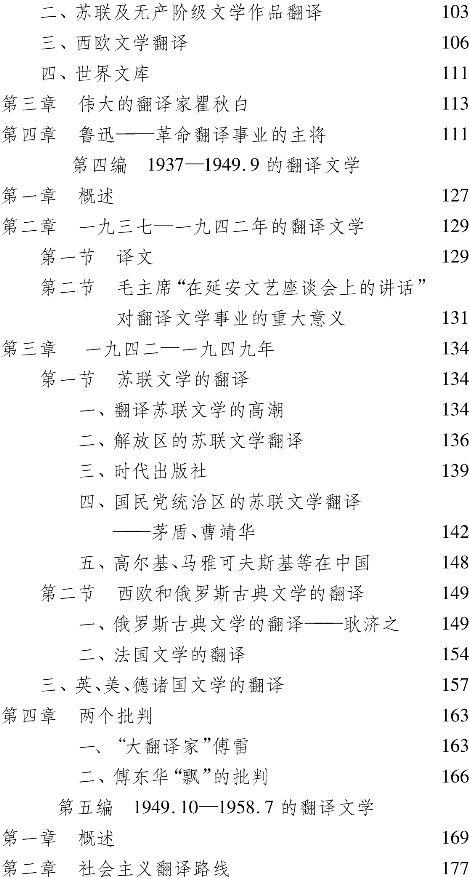

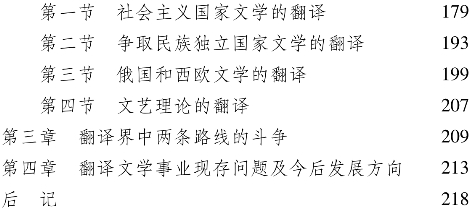

鉴于“简史”当时是作为教材在校内使用,并未正式出版,所以在社会上并没有产生什么影响,时过境迁,目前知之者恐怕已经微乎其微,有心者要看也不大可能看到,为使读者对该书有一个大致的了解,这里我们先把该书的目录抄录如下(同时附上页码,以便让读者了解全书和各章的篇幅):

中国翻译文学简史(初稿)目次

如果撇开书中明显的受极“左”思潮影响的一些观点的话,那么从以上的目录我们已经可以看出,这本“简史”完全可以视作是我国有史以来编写翻译文学史的第一个完整的实践尝试。而且,更值得注意的是,我们在通读了全书后发现,即使从今天的观点来看,“简史”在编写翻译文学史方面所做的探索也是非常有益的,有好些方面是值得肯定和值得后来者借鉴的,这大概与“简史”在编写过程中得到了当时不少著名的学者、翻译家的指导也有一定的关系(“简史”后记中对罗大冈、戈宝权、董秋斯、曹靖华等十余名学者、翻译家点名表示感谢)。

“简史”的意义首先在于从史的角度注意到了翻译文学对中国文学的巨大影响和在中国现代文学发展中的重大作用,并以相当多的篇幅论述了这个问题。如在第二编里,编者以十多页的篇幅论述了翻译文学对中国新诗、对中国话剧的影响,尤其具体地分析了郭沫若诗歌创作所受到的泰戈尔、海涅、惠特曼、歌德等的影响。另外,第四编第三章中的“高尔基、马雅可夫斯基等在中国”和第五编第二章中的“社会主义国家文学的翻译”等也都对这一问题给予相当的关注。

尤其值得一提的是,“简史”还注意到了中国读者对翻译文学的接受情况,并花了相当篇幅予以介绍。譬如,在第二编第二章中编著者引用阿英的话说明中国读者对易卜生作品的反应:“易卜生在当时中国社会引起了巨大的波澜,新的人没有一个不狂热地喜爱他,也几乎没有一个报刊不谈论他。”“简史”对这种情况还进行了分析:“这种情况的出现是不难理解的,因为在反抗封建束缚、力争个性解放的当时,易卜生作品中的对传统的旧意识观念形态的不妥协态度,给了人们以极大的鼓舞。”第五编第二章谈到中国读者如何喜爱马雅可夫斯基的诗:“在中国到处都可以听到‘我赞美祖国的现在,我三倍地赞美祖国的未来’这样豪迈的诗句。”谈到了巴金的话:“中国读者热爱契诃夫,因为他们曾经感觉到契诃夫的作品好像就是为他们写的,而且描写他们中间发生的事情。”当然,“简史”站在当时特定的立场,也批判了“很多青年阅读西方古典文学的目的还不很明确”,“吸收了很多腐朽的、甚至反动的东西”,“有人很崇拜约翰·克利斯朵夫,欣赏他的坚韧的‘反抗精神’,有人沉浸于雪莱、拜伦的抒情诗中,不过问政治。有人受了抽象的资产阶级民主思想的影响,追求所谓的人道主义;更有部分人去学资产阶级生活方式,宣传‘享乐至上’,以‘享受’作为幸福生活的最高标准;有人则接受了资产阶级的恋爱观,津津乐道地谈论着作品中的爱情故事”。——这些都是时代的局限,也可以说是那个特定时代的烙印,而且,也从另一个侧面让我们看到了当时读者对翻译文学的接受。

“简史”对中国翻译文学的发轫期的确定令人注目。“简史”的编写者不无根据地意识到,“自汉唐以来中国虽然已有了佛经的翻译,其中许多也具有文学作品的特点,但是真正大量将外国文学介绍到中国来是在戊戌政变前夕,维新的梁启超发表‘译印政治小说序’以后,从此翻译文学盛行。”从而把1898—1919年作为近代翻译文学事业的开始时期,这是非常有见地的。但“简史”在整体的分期上太受社会发展史的影响,而没有顾及翻译文学史自身的发展特点,显得过于简单化,而且在第四期与第五期之间还空出了一年,也令人感到奇怪。

对翻译家和他们的翻译成就的重视,是“简史”的又一特点。“简史”设立专章或专节的翻译家就有15名,至于在书中提到并给予介绍的就更多了。在介绍这些翻译家时,“简史”详细地论述了他们的翻译目的性、他们的翻译观点、翻译成就和存在的不足。譬如,“简史”分析苏曼殊翻译拜伦的诗,说苏曼殊“创造出拜伦的诗,在表达出诗的意境深远上,却是有一些成就。”“简史”指出“田汉译的《哈姆雷特》是中国以严肃态度翻译的第一部莎士比亚剧本”;“在《华伦夫人之职业》中我们看到萧伯纳的诙谐、泼辣、含蓄是和翻译家(指潘家洵——引者)的辛苦劳动分不开的”;指出“朱生豪的译文质量达到了相当高的水平”,“最大特点是文字流畅,且多多少少表达了原作者风格”;评论郭沫若的译诗“其中大部分是以骚体翻译的。这以当时眼光看来它所谓‘达’和‘雅’固然是达到了,然而‘信’却未必,这对原文是不够忠实的”;等等。

在翻译文学史里,如何让读者看到翻译文学作品和翻译文学里的人物形象,这是翻译文学史的编写者们应该考虑的问题。在这方面,“简史”也做了一定的努力。书中对当时一些产生过重大影响的文学形象,如鲁迅翻译的《工人绥惠略夫》中的同名主人公,郑振铎翻译的路卜洵(书中误印成“路十间”)的《灰色马》中的主人公乔治,对莫里哀《悭吝人》的主人公阿巴公,对福楼拜长篇小说《包法利夫人》(李劼人当时译为《马丹波瓦利》)的同名女主人公,等等,都做了相当具体的分析。与此同时,“简史”对一系列的翻译文学作品,如拉夫列涅夫的《第四十一》,纪德的《田园交响乐》,托尔斯泰的《复活》,德莱塞的《美国的悲剧》等,都有较为具体的分析。至于新中国成立后翻译的一些苏联文学作品,如《钢铁是怎样炼成的》、《勇敢》、《拖拉机站站长和总农艺师》等,“简史”分析得更是细致入微了。

总之,“简史”在编写中国翻译文学史的实践上进行了有益的探索,而且还触及了一部翻译文学史应该涉及的几个基本要素,即作家(包括翻译家)、作品(包括人物形象)和事件(不仅是指的文学翻译事件,还有翻译文学对中国文学的影响、中国读者对翻译文学的接受等事件),对此后翻译文学史的编写很有借鉴意义。

三、《中国翻译文学史稿》:文学翻译史还是翻译文学史?

编写和出版于改革开放年代的《中国翻译文学史稿》[3](以下简称《史稿》),在对翻译文学的认识方面显然要超过以前两部同类著作。该书的“编后记”明确指出:

翻译文学是人类社会的重要文化活动,翻译文学是世界文学的重要组成部分。我国的翻译文学是我国绚丽多彩的文学园地里一枝独具芬芳的鲜花。十九世纪中叶以来,中国与世界各国的文学和艺术的交流逐渐频繁,我国许多作家从事文学翻译活动,他们把别国的文学作品视为新的营养和对全世界了解的源泉,翻译介绍了大批外国优秀作品给中国读者。他们的文学丰富了我国的文艺思想、艺术形式和文学语言,对我国近代以来的文学发展影响深远,尤其对新文学运动的发展起了很大的促进作用。

尤其值得称许的是,该书编著者特别强调了翻译文学相对独立的特点,提出“翻译文学的产生和发展,同其他形式的文学一样,有着自己的规律”。所以他们撰写中国翻译文学史时,是“以文学翻译的活动的事实为基础,以脉络为主,阐明翻译文学的发展历史和规律,并力图对翻译文学和新文学发展的关系,各个时期翻译文学的特点,重要翻译家的翻译主张以及他们之间的继承和相互影响,翻译文学最基本的特征和它同其他形式的文学基本的不同点等问题进行探讨”。

把“史稿”与“简史”作一对比的话(“史稿”系近年公开出版物,目录从略),我们惊奇地发现,两者在全书的编写方式上竟如出一辙:两者都分五“编”,然后在每“编”下,设数章不等,章下再分节。更有甚者,两书在对中国翻译文学史的分期上也颇相仿佛——都把中国翻译文学史分为五个阶段。两者的差别仅在对中国翻译文学的发轫期的把握上,“史稿”把它推得更向前,即把1840年的鸦片战争视作中国翻译文学史的滥觞。这真是一个有意思的巧合。

“史稿”对翻译家也非常重视,而且给予了比“简史”更多的篇幅进行论述。“史稿”设立专章专节进行评述的翻译家约15名,这个数目与“简史”差不多,但人选已有所调整,增加了巴金,更增加了朱生豪、梅益、李健吾、戈宝权、方重等专门的翻译家。而在书中以专门的篇幅和段落进行评述的翻译家人数更多,将近70人,从苏曼殊、马君武、伍光建,直至查良铮、叶君健、草婴,中国一百余年来的主要翻译家几乎全部收入书中。更令人欣慰的是,由于时代社会的变迁,“史稿”能够根据翻译史上的事实,“拨乱反正”,对曾经遭受不公正对待的翻译家作客观、公正的论述。譬如,同是评述傅雷,“简史”对之罗织罪名,横加笔伐,而“史稿”则让我们看到了一位真正的翻译大师:“傅雷译文准确,用字丰富优美,自然流畅。既能传达出原著的精神,又能为我国读者所乐读和理解。清新、朴实的译文,有如清澈见底的流水,使读者不自觉地陶醉于其中。傅雷所译巴尔扎克的作品,确是千头不乱,繁而不杂,脉理清晰,层次分明,毫不夸张地说,傅译本给原著的语言增添了光彩。”[4]类似的评述,在“史稿”中比比皆是。全书近百位翻译家,“史稿”对他们都有或简或详的生平、翻译活动、翻译观点和翻译成就的介绍,并给予一定的评价,这在国内众多的文学史著作中是独一无二的。

“史稿”的成就还反映在它对我国文学翻译事件的梳理上和对各家译学观点的评述上。综观全书,我们可以发现,“史稿”是按照中国文学翻译事件的发展而展开它的叙述的,从晚清同文馆及早期翻译家梁启超、严复、林纾等人的翻译活动,到文学研究会、创造社、未名社等人的翻译活动,再到新中国成立后的翻译情况,其间穿插对同期主要翻译家活动和成就的评述,条分缕析、脉络清楚。尤其值得肯定的是,“史稿”对中国翻译文学史上的有关文学翻译的事件,如创造社和文学研究会译家的观点,如林语堂等人的翻译观,都给予高度的重视,设立专节予以评述,体现了翻译文学史的特色。而且,在这样做的时候,“史稿”能公允地对待各家观点,既不因人立言,也不因人废言。如“史稿”在高度评价鲁迅的翻译活动和翻译理论的同时,对鲁迅的翻译理论却能恰如其分地给予评价,指出“翻译理论”是一个学术概念,“如果从建立完整的、科学的理论体系来要求的话,鲁迅的翻译理论,还有一定的差距。个别见解也不无偏颇之处”[5]。又如,在评价长期以来颇有争议的作家林语堂的翻译理论时,“史稿”也能运用历史唯物主义的观点,客观、冷静地看到林语堂“在翻译理论上有很大的贡献,是继严复之后,在翻译理论上很有影响的翻译文学家”[6]。这些与“简史”相比,都是不可同日而语、堪称难能可贵的。

“史稿”是我国有史以来第一部正式出版的完整的标明为《中国翻译文学史稿》的著作,是“在翻译文学似尚无系统专著的情况下”编著的,“筚路蓝缕,以启山林”,开创之功不可没。但是正因为是一部开创之作,所以它也就难免存在一些值得商榷的问题。这些问题主要表现在我们怎么看待标明为“翻译文学史”中的“翻译文学”的问题?怎样看待“翻译文学史”的编写问题?综观“史稿”全书,在这部标明为“中国翻译文学史稿”的著作里,却没有能让读者在其中看到“翻译文学”,这里指的是翻译文学作品和翻译文学作品中的文学形象以及对它们的分析和评述;没有能让读者看到披上了中国外衣的外国作家,即译介到中国来的外国作家,而从译介学的观点来看,他们应该和中国的翻译家一起构成中国翻译文学的创作主体;书里也没有能让读者看到对翻译文学在中国的接受和影响的分析和评论,而这些似乎应该是一部翻译文学史必要的组成部分。否则,如果仅仅只有对文学翻译事件和文学翻译家的评述和介绍,那么,这样一部著作更确切地说,不是一部“翻译文学史”,而是一部“文学翻译史”。如果说“史稿”在某些方面还存在缺憾的话,那么这种在严格意义上的翻译文学史的“名”与“实”之间的脱节,也许是“史稿”编写中存在的一个缺憾。

这里有必要强调一下的是,当我们说一部著作不是“翻译文学史”,而是一部“文学翻译史”时,我们并没有贬低这部著作的意思。学术研究需要有众多著作从不同的角度编撰各种不同的著作,这有利于学术的繁荣。“史稿”偏重于文学翻译史的描述,以文学翻译事件和翻译家的活动、观点为主要内容,为我们提供了一部内容丰富的“文学翻译史”著作,这同样是很有意义、很有价值的,也是目前国内学术界所需要的。事实上,迄今为止,我们也没有一部完整的、相对独立的“文学翻译史”。但是,当我们从翻译文学史的角度提出问题、考察问题时,“史稿”存在的这种“名”与“实”之间的脱节就不能不引起我们的注意,并且引起我们的深思:一部翻译文学史究竟应该包括哪些内容?或者说,什么样的著作才能算是翻译文学史?这个问题是到认真加以讨论的时候了。

四、中国翻译文学史:呼唤理论

以上三部(严格而言,不过两部多一点)著作是中国学界在半个多世纪里硕果仅有的三部翻译文学史,代表了中国学界在不同的年代,在不同的时代背景下对翻译文学的编撰实践所做的可贵的探索。但是,当我们对这三部著作的演变轨迹作一番仔细的考察时,我们不能不发现,它们的探索尚缺乏应有的理论支持,这也就是为什么经过了漫长的半个多世纪的实践,但最终却并没有编写出一部严格意义上的翻译文学史的原因。我们发现,无论是三部著作的编写者本人,还是这三部著作撰写时所处的外部学术环境,都没有对翻译文学史的概念、内涵、分期、定位等问题从理论上进行过探讨。

对此,我们只要对照一下近年来国内学界在编写20世纪中国文学史上所取得的成绩即可清楚。近年来,国内学术界之所以能在20世纪中国文学史的编撰上取得引人注目的成就,与前些年学术界对20世纪中国文学史的理论探讨、与学术界关于重写文学史等问题的探讨有直接的关系。因此,如果我们想要在编写中国翻译文学史的实践上取得更大进展的话,我们必须展开理论上的探讨。

编写翻译文学史所遇到的理论问题,在笔者看来,主要有以下几个方面:

(一)对翻译文学的认识问题

对中国文学界而言,翻译文学指的是从各种外文原版作品译成中文的文学作品。假如我们能认识到文学翻译中必不可免的创造性叛逆,认识到文学翻译家的再创造,从而不再把翻译文学简单地等同于外国文学的话,那么我们就有可能触及对翻译文学发展轨迹进行研究的问题,也就是触及撰写翻译文学史的问题。否则,把翻译文学简单地等同于外国文学,那么,这种对翻译文学发展轨迹的研究就无异于外国文学研究,翻译文学史也就成了外国文学史,从而也就失去了它的相对独立的研究价值了。

(二)翻译文学的归属问题

对中国文学界而言,翻译文学的归属问题也就是承认不承认翻译文学是中国文学的一个组成部分的问题。本来,翻译文学的创作(严格而言是再创作)主体——译者和客体——译作都是在中国文学的范围内传播、接受、产生影响,并对中国文学的发展做出贡献的,翻译文学的归属不应有什么问题。譬如,魏晋时期的佛经文学,早已成为中国传统文学不可或缺的一部分,对其“身份”没有人置疑。但是由于目前流行的翻译文学还没有,而且其大多数也永远不会融入我们的主流文学中去,只能成为其中相对独立的一个组成部分,有些人便对其归属表示怀疑,他们问:翻译文学明明是外国文学,怎么会是中国文学的一个组成部分呢?因此,只有解决了翻译文学的归属问题,我们才有可能进而讨论翻译文学史的问题。

(三)翻译文学史的性质问题

翻译文学史究竟是一部什么样的历史著作?是一部翻译史,也即描述文学翻译事件的“史”呢?还是一部文学史,即描述翻译文学发展的“史”?如果把翻译文学史定位为“翻译史”,那么前几年出版的《中国翻译文学史稿》已经基本完成了这个任务了,今后要做的事就是在这部著作的基础上进行修订、充实就行了。如果把它定位为文学史,那就意味着翻译文学史也应该有文学史的三个基本要素,即作家、作品和事件。这里的作家不仅指的是原作家,还有进行再创作的译作家即文学翻译家。这里的作品指的却不是原作,而是文学翻译家的辛勤劳动的成果——译作。由于同一部原作有时在不同时代,甚至同一时代都会有多种译作,从而形成翻译文学史中的一种独特的现象。这里的事件当然就是指的文学翻译的事件,包括翻译家个人或团体的翻译活动,译界潮流、动向、主张、争论,等等。由于翻译文学的独特性质,所以翻译文学史实际上是一部文学交流史、文学影响史、文学接受史。

以上就是编撰翻译文学史时所面临的三个最基本的理论问题,而如果不能对这些问题深入地展开讨论,取得比较深刻的认识的话,那么我们恐怕就很难期待一部严格意义上的中国翻译文学史的诞生,而只能在文学翻译史与翻译文学史之间徘徊。

(原载《中国比较文学》1998年第2期)

【注释】

[1]阿英:《小说四谈》(《翻译史话》载此书内),上海古籍出版社,1981年,第238—239页。

[2]该书系打印本,未正式出版。封面上方第一行印“中国翻译文学简史”八个大字,第二行印带括号的初稿二字,第三行印“北京大学西语系法文专业57级全体同学编著”,下方分二行印“北京大学西语系”和“1960年1月”,说明该教材印行于1960年1月。

[3]陈玉刚主编:《中国翻译文学史稿》,中国对外翻译出版公司,1989年。

[4]陈玉刚主编:《中国翻译文学史稿》,第314页。

[5]陈玉刚主编:《中国翻译文学史稿》,第178页。

[6]同上书,第274页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。