文化范式与翻译范式的形成

一、引 言

文化范式与译学范式关系密切,可以说每一个译者或译学研究者都基于某个特定的文化范式而延伸出相应的译学范式并在其中从事文化创造活动。比如,倘若分别叫两位译家翻译莎士比亚的《哈姆雷特》,其中一位出自弗洛伊德门下,另一位来自存在主义学派,所得的译品毫无疑问将有天壤之别。而造成这种区别的关键就是因为有文化范式之别,弗洛伊德的心理分析模式与存在主义学派之间的学术品质距离很大,二者显然不可以道里计。两位译家基于自身学术范式的模塑并以此预设翻译阐释、整合译作品格、赋予其不同的范式品质,自然就会演绎出不同的翻译范式,从而推出面貌迥异、品质各别的译品。

就其一般的理解,“范式”是指“一个学术共同体所共有的精神信念和研究传统,以及在此基础之上所形成的理论模式和规则体系”。自库恩在《科学革命的结构》一书中提出这个概念,很快便风行于科学哲学界,同时也为包括语言学、翻译学在内的各人文社会科学学科所吸收采纳。1989年语言学家科尔勒缩小了“范式”的指涉范围,只用其指语言学史上堪称典范的成就,即那些促使一代人重新思考传统语言观念的理论体系。科尔勒在这个意义上分别讨论了“施莱歇尔范式”、“索绪尔范式”和“乔姆斯基范式”,为语言学界重新进行颇有理论深度的学术反思提供了理论框架,曾引起广泛重视。在科学史上,早期天文学家群体的研究范式莫基于托勒密的“地心说”,后来又为哥白尼的“日心说”所替代,可见新旧范式的更迭往往意味着一场革命。在语言学界,“施莱歇尔范式”、“索绪尔范式”和“乔姆斯基范式”此消彼长,均以各自堪称典范的成就促使一代代语言学家反思传统范式的功过得失,并为新范式的建立提供了理论前提。纵观中国文论发展史,类似的范式反思也时有所见。比如齐梁间刘勰“逆袭狂澜”,认为时人“竞今疏古,风昧气衰”,究其缘由,盖因“文不宗经”,遂以“原道、征圣、宗经”三篇拈出,视为规绳,其目的显然是要在“圆鉴区域,大判条例”进而重建话语规则、促进诗学话语意义的新质生成之前,先作一番文论范式的历史寻绎与反思,而其重点一在“文心”——探讨文论诸家共有的精神信念和价值信仰,一在“雕龙”——重构文论操作范式和规则体系,也颇得“范式”要旨,显然具有较高的文化和科学品位,因此朱东润先生谓之“深得文理”。但就现实而言,刘勰创辟的文论范式固然重要,但更重要的恐怕还是其进行范式革命所具有的学术洞见,因为没有这种洞见便没有他对文化范式的宏观寻绎,也就没有文论范式的重构与建立,而这一点对于我们当下进行译学范式的反思与重构无疑具有重要的参考价值。

中国译学研究大致与其翻译史同步,据可稽考的文献记载,自后汉明帝永平八年(公元65年)佛籍传入中国,迄今已走过了2000余年的历程。桓帝建和初年(公元147年)安息国王子安世高“白马驮经”东来,开佛籍汉译之先河,其后译事大兴,译论迭出,曾为中华文明的递嬗演进作出过独特的贡献。伴随着几次意义深远的译事高潮(汉武帝使张骞通西域首启西域译事、两汉之际至元初逾1200年佛籍翻译大兴、明末清初实学翻译流行、五四新文化运动至30年代中叶西学东注、80年代西学文化典籍翻译热),中国译学也在反思与求索的过程中不断提高。时值世纪之交,着眼于中国译学研究在下一个世纪的更大发展,似有必要在清理总结本世纪中国译学研究既有成绩的同时,也参考西方译学迄今(尤其是近20年)已取得的进展,并借此在学术范式的意义上反思中国译学的现状与未来,以期在下一个世纪能为中华文化和世界文明的发展作出更大的贡献。

因此,相对于时下遂为流弊的内省直觉、玄想意度以及译学非学术的信仰经验,在从事译学研究的实际过程之中,理应将“译学文化范式与译学研究”这个命题纳入学术视野,并移之与中西方并存的实证抑或践证精神相观照,共同构成现实译学研究的学术品格和学理基础,这样才能有效地进行译学研究,并使之深契于世界译学研究体系,为当代世界译学体系输送中国学者持久的关怀。

二、民族文化经验、文化范式与翻译实践

关于翻译,美国耶鲁大学教授梅纳德·迈克(Maynard Mack)曾经以文学翻译为例,从语言、文化和译者素养三个方面予以剖析定义,所引个案切合原旨,与人多有启迪。本文讨论译学的文化范式及其与译学研究之间的整合关系,切入点不妨就从迈克教授所征引的荷马名著《伊里亚特》(Iliad)中的有关诗句开始。原文出自《伊里亚特》第六章,其时特洛伊城岌岌可危,Hector率军出城守卫,此时妻子Andromache与其见面,乞求退守城内,以免生命之虞。此处荷马用如下诗句开始了Andromache与丈夫之间的对话:“δαμóνιε,ψθíσεισεγòσòνμενοs(daimonie,phthisei se to son menos)”迈克教授的讨论首先从宿语的词汇缺项现象开始,认为翻译表现在词汇的推敲甑定上主要体现为一种文化选择,比如原文中的μενοs(menos)一词在希腊语中可指物(意为force),可指动物(意为fierce,brute,strong),也可指人(意为passion,spirit,purpose)。荷马在这里遣用此词显然是各种意义兼而有之,主要并指Hector所具有的力拔盖世般的force,strength,fierceness in battle,spirited heart and mind等英雄气概与豪落气质。而如下历代英国译家囿于英语本身的词汇缺项(这种现象的产生实则缘由于英民族类似文化经验的缺失)却根据自身的文化预设和认知图式相继作出了如下的词汇选择:

(1)George Chapman(1598年译):

O noblest in desire,

Thy mind,inflamed with others’good,will set thy self on fire.

(2)John Dryden(1693年译):

Thy dauntless heart(which I foresees too late),

Too daring man,will urge thee to thy fate.

(3)Alexander Pope(1715年译):

Too daring Prince...

For sure such courage length of life denies,

And thou must fall,thy virtue’s sacrifice.

(4)William Cowper(1791年译):

Thy own great courage will cut short thy days,

My noble Hector...

(5)Lang,Leaf,and Myers(1883年译,散文体):

Dear my lord,this thy hardihood will undo thee.

(6)A.T.Murray(1924年译,散文体):

Ah,my husband,this prowess of thine will be thy doom.

(7)E.V.Rieu(1950年译,散文体):

“Hector,”she said,“you are possessed.This bravery of yours will be your end.”

(8)I.A.Richards(1950年译,散文体):

“Strange man,”she said,“your courage will be your destruction.”

(9)Robert Fitzgerald(1976年译):

Oh,my wild one,you bravery will be

Your own undoing.

从中可以看出,源语词汇(μενοs,menos)植入宿语(mind,dauntless heart,such courage,bravery,prowess,hardihood)已被各家译者根据自身母语资源进行了相应的调整,所呈现的译文凝聚着宿语文化经验,从某种意义上讲,只是原文的一种“片面”的文化整饬,可见翻译究其本质其实就是一种基于母语文化经验所进行的文化调适。

再如原诗δαμóνιε(daimonie)一词,此词以呼格的形式出现,其呼语内涵对于荷马究竟如何现在已无从稽考,后世文人多以“divinity,something mirac-ulous,wondrous”予以解释。可是在荷马时代,此词作为呼格形式可兼而用于称呼士大夫和平民、丈夫和妻子,因此译语的文体色彩或口吻自然应当首先与荷马时代一位希腊妻子对其丈夫的通行称呼吻合(然而这一点现在已经无法核实),要不就按译者心目中的英雄妻子在一部史诗之中应当使用的表达形式(高雅庄重)予以处理。然而,细察本世纪四位译家的译文,可以看出他们都不约而同地用平民口吻取代了士大夫阶层的所谓高雅色彩,刻意营造一对患难夫妻大难当头时的缱绻之情(intimacy)、妻子对丈夫的一往深情(wifeliness),甚或带有一丝母爱的舐犊之情(motherliness,如Fitzgerald的译文),因之译文(6)变成了“Ah,my husband”,译文(7)变成了“Hector”(此词与下文you are possessed暗合,表达妻子面对丈夫血气之勇时惊慌失措的神情,同时还略带几分厌恶色彩),译文(8)变成了“Strange man”,译文(9)变成了“Oh,my wild one”。不过,自(1)到(5)这几位古代译家却明显地将Andromache置于古代英雄史诗般的语境之中,使其洞察并点燃了Hector内心蓄势待发的那种英雄气概,甚至在哀婉地祈求丈夫退守城内的同时,也不无骄傲地褒扬丈夫的高风亮节(moral grandeur)以及随之而来的悲剧命运,因此译文(1)到(5)中便出现了“O noblest in desire,...inflamed with others’good”、“Thy dauntless heart(which I foresees too late)/Too daring man”、“Too daring Prince!.../And thou must fall,thy virtue’s sacrifice”,以及“My noble Hector”这样的字眼,即使是译文(5)“Dear my lord”,也因与Shakespeare剧中男女主角大量类似的台词(如“Dear my lord,make me acquainted with your cause of grief”和“Perseverance,dear my lord,keeps honors bright”等)相照映而体现出相同的史诗般悲剧与哀婉色彩。可见,古今两代译家不同的处理手法实际上已经折射出不同时代的翻译文化范式,因为译家独具特色的文化调适盖出于各自时代的文学选择与文化策略以及受制于这种策略与选择所历史形成的文化范式,这与人类文明的层累叠加过程相仿,处于过程之中便须据守常纲,不与范式疏离。而正是靠着范式的渐次积累,译学共同体才可能正式形成,并逐步建立起整个共同体不可或缺的精神信念、研究传统、理论模式和规则体系。可以说,范式便是译学共同体的共享资源,历代译家学人可以据此进行理论定位,进而创造出一个时代堪称典范的译学成就,并促使后人重新思考既往译学观念及其理论体系,为译学重新进行颇有理论深度的学术反思提供理论框架,这对译家学人塑造学术品格、拓展学术视野、提高学术境界、夯实学理基础无疑大有裨益。比如,在Chapman时代,为英国文学寻求“英雄双行对偶体”已是诗家共识,于是Chapman也就据此相应地采用了“十四行对偶体”来对译Iliad,用“五音步对偶体”来翻译Odyssey(《奥德赛》),并以此建立起相应的翻译范式,强化并影响了当世以及后世的文学选择与文化策略;而当Dryden和Pope步入文坛的时候,“抑扬格五音步对偶体”已经成为英雄史诗的标准体裁,因此译诗也与其亦步亦趋;到Cowper的时代,由于Milton的Paradise Lost(《失乐园》)影响日深,已成文坛至尊,因之就叙事诗而言“英雄双行对偶体”亦日趋过时,逐步让位于“素体诗”(blank verse),基于这种文学选择与文化策略,Cowper随之亦用“素体诗”来对译荷马原诗;本世纪以来,诗歌的散文化逐渐为诗歌注入了平易(familiar)、闲适(relaxed)、晓畅(terse and compact)的文体因子,随之便产生了几部具有相同文体风格而颇具影响的《伊里亚特》译本,其中只有Fitzgerald和Richmond Lattimore两部诗体译本,但即使是这两部译本其诗体也多与William Carlos Williams的诗歌风格和Faulkner等一些作家的小说风格近似,已经与荷马谨严飘逸的风格貌合神离,可见文化范式之于翻译范式具有多大的影响与渗透力。再如,在Chapman诉诸译笔时,文艺复兴影响犹存,当时的诗歌创作主要以意象塑造为尚,故此Chapman便天然地以具象似的方式去理解荷马原诗中的δαμóνιε(phthisei,“to cause to wane,consume,waste,and pine”)这个词,这样一来,原文“消瘦憔悴、殚精竭虑”之意遂被“火焰”这个意象所代替,呈现在读者面前的Hector也就变成了一位侠肝义胆、热情似火并注定会被这一腔热血耗尽心力的忠义之士。这种意象及其内涵原本植根于文艺复兴以及伊丽莎白时代人们的“集体无意识”,当时的习惯是将“火”喻指“灵魂”,因之人的性情也常用“fiery”(火热、火爆)之类的字眼来比喻;然而,与此相反,Dryden和Pope所面对的读者却开始对画面感极强的各种意象心生疑窦,十分反感在荷马原诗中原本没有的“火”这个意象,往往欣赏与其同时代文学选择一致、趣味相投的格言警句,因此,为顺应这种文化风尚,Dryden和Pope便在各自的译文中相继采用了富于警示意义的语句,其中包括一些抽象词,如Dryden的“urges”和Pope的“denies”,前者一语双关,兼指生命与道德两重压力,后者用了denies这个词,其神情犹如法官已经“驳回”上诉,宣告Hector死期将近(“And thou must fall”)。显然,译者所处时代的文化模子铸就了其时的翻译抑或译学模式,并在此基础之上形成了具有共同的精神信念、翻译传统、理论模式和规则体系的译学共同体,每一代学人和译家都背靠这种范式并在其中从事相应的文化创造活动,但无论如何创造,其前提都取决于当时的文化模子以及在此基础之上所形成的译学范式,这种范式即是本文所予讨论的“译学文化范式”。关于这一点,对比一下下面两段译文便可得到更为清晰的认识。这两段译文源自Hector就上引Andromache的祈求所作出的应答,一段出自Chapman之手,是伊丽莎白时代典型的文风,另一段由Fitzgerald捉刀代笔,其中含有本世纪最突出的散文化文体因子,平易(familiar)晓畅(terse and compact),二者不同的翻译模式无疑是由译者所处时代的文化模子浇铸而致:

(1)George Chapman(1598年译):

The spirit I did first breathe

Did never teach me that- much less since the contempt of death

Was settled in me,and my mind knew what a Worthy was,

Whose office is to lead in fight and give no danger pass

Without improvement.In this fire must Hector’s trial shine.

Here must his country,father,friends be in him made divine.

(2)Robert Fitzgerald(1976年译):

Long ago I learned

how to be brave,how to go forward always

and to contend for home,Father’s and mine.

读过这两段译文,也许我们可以稍许夸张地说,亨利五世(Henry V)和奥赛罗(Othello)那种狂肆雄健的世界已经在这里让位于我们现在生活于其中却乏善可陈的时代,其时的世界因为充溢着“to lead in fight”之类的“英雄史诗”般的语言而显得恢弘茂密(大致与我国汉赋藻饰排比以及魏晋南北朝时期的骈俪文体相似),而现在由于Fitzgerald的点化,“to go forward always”之类颇具中性色彩的语言偕同“brave,honor”这些语义密度极大却又说不清道不明的词汇一起与“Father’s and mine”这类平淡无味的短语发生冲撞,倒烘托出了现世时代一片支离破碎的景象,尤其是“Father’s and mine”这个短语一经触及便能让人立即想起一份家产、一辆家用汽车之类的东西,诗味全无,狂肆雄健的希腊英雄气象亦随之荡然无存。可见背靠当世模铸而成的翻译模式并在其中从事相应的文化创造活动,无论如何都会受制于当时的文化模子以及在此基础之上所形成的译学范式。

三、文化品性与译学范式的结构形成

当然,译学范式的形成还与译者本人的才情禀赋,对原作所持有的主观态度,本人历史形成的人生、美学、形而上学价值观以及本人矜熟或欠缺的文体意识等息息相关。上文提到,倘若分别叫两位译家翻译莎士比亚的《哈姆雷特》,其中一位出自弗洛伊德门下,另一位来自存在主义学派,所得的译品毫无疑问将有天壤之别,而造成这种区别的关键就是因为有文化范式之别。弗洛伊德的心理分析模式与存在主义学派之间的学术品质距离很大,二者显然不可以道里计,两位译家基于自身学术范式的模塑并以此预设翻译阐释、整合译作品格、赋予其不同的范式品质,自然就会演绎出不同的翻译范式,从而推出面貌迥异、品质各别的译品。

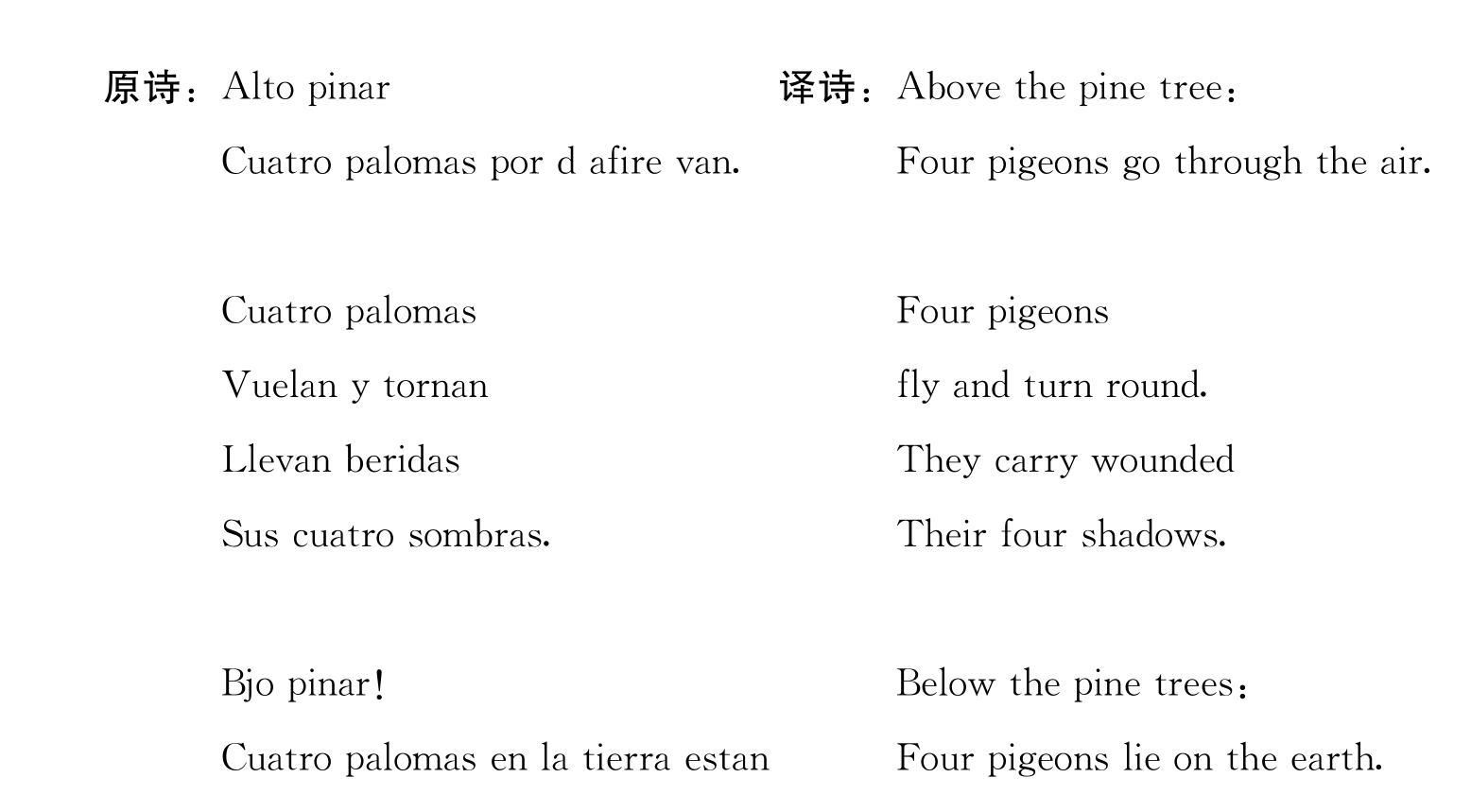

不过,还必须看到,不同的文类所具有的自身品性也会对译学范式的模铸予以渗透,进而深刻地影响译学范式自身品质的结构形成。比如,小说与随笔的自身品性主要是具有“指涉性”(referential),故此在翻译时,在促成能指与所指交相耦合的前提下,其功能一般而言大体都能完成异质文化经验的新质生成。譬如像“Nicht Rauchen”与“No smoking”之类的说法在相同或不同的语境中都指涉相同的生活经验,因而相应的翻译模式以“指涉”为本,自然就会呈现出与别的文类翻译不同的品质。即使是像Cervantes,Montaigne或Tolstoy等人的小说在翻译或阅读的时候,我们也能够经历与西班牙人、法国人或俄罗斯人“大致相同”的文化阅读经验,而不觉得有太大的“不适”,只是像小说与随笔这样的文类既可“具象化”(iconically)地回指文本本身,又可以“指涉”的方式指向文本以外的文化经验,因此,翻译抑或阅读时,异质文化经验尚可传通保留,但文本内部的结构要素(如措辞、文风、节奏、音韵、格律等)却都会因为翻译而大幅度丢失。故面对小说与随笔译本,只能说我们可以获得与原文本读者“大致相同”的文化阅读经验,却无法挽回文本内部导源于翻译过程的自然损耗。这说明小说与随笔的翻译模式其本质是“文化经验基于指涉方式的大致传通保留”,因而体现出与别的文类翻译不同的品性与特质。但是,诗歌的情况却与此大相径庭,小说与随笔中原本存在的“指涉性”在这里已被诗歌语言的“具象性”所替代,面对这个问题,译者却必须在“指涉性”和“具象性”这两者之中作出抉择,因而陷入两难之境。前者决定所采用的翻译模式只能以语词层面的筹措推敲为转移,但这样就会付出牺牲原诗精神的沉重代价;而后者则径取原诗精神、涵摄原诗神韵,虽语词有所不逮,却能捧出一份上佳的译品。比如下引西班牙诗人洛尔加(Federico Carcia Lorca)一诗,其英文译诗即因译者选择翻译模式完全以原诗的“指涉性”为转移,遂使原诗神韵丧失殆尽。问题当然出在翻译模式身上,但不谙基于民族文化经验积淀而成的文类品性及其对翻译模式的潜在制约,也当是因素之一:

洛尔加原诗以节奏的迅捷跳跃为基本特征(比如原诗第一、第七行),读来恍如突降神渝不觉倒抽一口冷气,其间杂以“飞行”与“死亡”(flight and death)意象,宛如一缕哀乐缓缓升起;由于palomas(pigeons),beridas (wounded)和sombras(shadows)这些原本毫无语义联系的词语以及这些词语所携带的文化经验相互交织缠绕在当下统一的诗境之中,四只鸽子(cuatro palomas)似乎已经受伤(beridas),终而以亡灵之身化成了缕缕轻烟(sombras),安躺在松树下(bjo pinar),安息在大地的怀抱里(en la tierra estan)。此外,原诗上述三个名词经诗人刻意点缀在五个动词(van,vuelan,tornan,llevan,estan)的内外,并最终以动词estan结束全诗(似乎是要使所有流动的生命都终止于这个可怕的动词),因而使全诗阴阳流转、雄健委婉,富于节奏,形成了该诗特有的韵律和美感。可这些在译诗里全无体现,说明译者囿于原诗语词的指称义,却忽略了诗歌的文类属性、诗歌语词的具象感及其相伴相携的异质文化经验,因此译诗虽字字对应,却了无生气,更无洛尔加诗歌内在的灵魂与生命。不过,另外一些译家如Samuel Johnson和A.E.Housman却注意到了这个问题,他们在翻译罗马诗人Horace著名的Dif fugere nives一诗时便兼顾原诗的具象感及其相伴相携的异质文化经验,别创体制,自铸新词,译诗内部有气韵流走,因而具备一首真正的诗歌应有的品质与内在生命,尽管这两首译诗乍一看去仅在形式上便与原诗大相径庭:

原诗: Cum semel occideris,et de to splendida Minos fecerit arbitria,non,Torquate,genus,non te facundia,non te restituet pietas.

Infernis neque enim tenebris Diana pudicum liberat Hippolytum

Nec Letbaea valet Theseus abrumpere caro vincula Piritboo.

译诗:(1)Johnson:Not you,Torquatus,boast of Rome

When Minos once has fixed your doom,

Or eloquence,or splendid birth,

Or virtue,shall restore to earth.

Hippolytus,unjustly slain,

Diana calls to life in vain;

Nor can the might of Theseus rend

The chains of hell that hold his friend.

(2)Housman:When thou descendest once the shades among,

The stern assize and equal judgment o’er,

Not thy long lineage nor thy golden tongue,

No,nor thy righteousness,shall friend thee more.

Night holds Hippolytus the pure of stain,

Diana steads him nothing,he must stay;

And Theseus leaves Pirithous in the chain

The love of comrades cannot take away.

毫无疑问,译者必须在译字和译气这两者之间作出抉择,倘是前者,那么译者就将失去诗歌,失去诗的灵魂与生命;倘是后者,则译者就将失去原作者,却仍会留住诗,留住诗的神韵与性灵。

四、结 语

总之,翻译究其本质并不是文化传通活动的表层单向迁移,它首先必须植根于某一特定时空中、产生于某一种民族传统土壤的文化范式,每一个译者或译学研究者都基于这种特定的文化范式从而延伸出相应的译学范式并在其中从事文化创造活动;在从事这种活动的过程之中,诸如民族文化经验、民族文化预设和认知图式、自身的母语文化资源、各自时代的文学选择与文化策略、不同的文类所具有的自身品性、译者本人的才情禀赋、对原作所持有的主观态度、本人历史形成的人生、美学、形而上学价值观以及本人矜熟或欠缺的文体意识等都会成为译学范式历史形成的结构要素,并对其实施结构渗透,改变它的内在属性,同时预设翻译阐释、整合译作品格、赋予其不同的范式品质,同时演绎出不同的翻译范式,从而推出面貌迥异、品质各别的译品。可见假如我们依据当代译学理论将翻译界定为一种“文化调适”的话,那么不同时代的译家或译学研究者独具特色的文化调适则盖出于基于上述要素以及受制于这些要素所历史形成的文化范式,这与人类文明的层累叠加过程相仿,处于过程之中便须据守常纲,不与范式疏离,而正是靠着范式的渐次积累,译学共同体才可能正式形成,并逐步建立起整个共同体不可或缺的精神信念、研究传统、理论模式和规则体系。可以说,范式便是译学共同体的共享资源,历代译家学人可以据此进行理论定位,进而创造出一个时代堪称典范的译学成就,并促使后人重新思考既往译学观念及其理论体系,为译学重新进行颇有理论深度的学术反思提供理论框架,这对译家学人塑造学术品格、拓展学术视野、提高学术境界、夯实学理基础无疑大有裨益。

(原载《西南交通大学学报》(社会科学版),2001年第1期,第95- 101页)

参考文献

[1] Bassnett,Susan& Andre Lefevere(des.).1990.Translation,History and Culture [M].London:Printer.

[2] Gentzler,Edwin.1993.Contemporary Translation Theories[M].London& New York:Routledge.

[3] Holmes,James S.,Frans de Haan& Anton Popovic(eds.).1970.The Nature of Translation[M].The Hague:Mouton.

[4] Holmes,James S.1970.Forms of verse translation and the translation of verse form.In James S.Holmes,Frans de Haan& Anton Popovic(eds.).The Nature of Translation[M].The Hague:Mouton.

[5] Holmes,James S.1972.Thename and nature of translation studies[M].Amsterdam:Translation Studies Section,Department of General Studies.

[6] Koerner,Konrad.1989.Practising Linguistic Historiography:Selected Essays [M].Philadelphia:John Benjamins.

[7] Kuhn,Thomas S.1962.The Structure of Scientific Revolutions[M].Chicago:U-niversity of Chicago Press.

[8] Lefevere,Andere.1975.Translating Poetry,Seven Strategies& a Bluprint[M].assen/amsterdam:Van Gorcum.

[9] Lefvere,Andere.1978.Translation:the focus of the growth of literary knowledge.In James S.Holmes,Jose Lambert,and Raymond van den Broeck(eds.).Literature and Translation[M].Leuven,Belgum:Acco.

[10] Lefevere,Andere.1981a.Beyond the process:literary translation in literature and literary theory.In Marilyn Gaddis rose(ed.).Translation Spectrum:Essays in Theory and Practice[M].Albany:State University of New York Press.

[11] Lefevere,Andere.1981b.Translated literature:towards an integrated theory.Bulletin:Midwest MLA,14:1(Spring)[J].

[12] Mark,Maynard.1979.The Norton Anthology of World Masterpieces[M].New York:W.W.Norton& Company,Inc.

[13] Toury,Gideon.1977.Translation Norms and Literary Translation into Hebrew,1930- 1945[M].Tel Aviv:The Porter Institute for Poetics and Semiotics.

[14] Toury,Gideon.1980.In Search of a Theory of Translation[M].Tel Aviv:The Porter Institute for Poetics and Semiotics.

[15] Toury,Gideon.1995.Descriptive Translation Studies and Beyond[M].Amsterdam& Philadelphia:John Benjamina.

[16]库恩.必要的张力[M].福州:福建人民出版社,1981.

[17]维特根斯坦著,汤潮等译.哲学研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1992.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。