(三)家庭资本与住房分化

中国住房分化问题是国内外学者广泛研究和讨论的热点问题之一。学者在住房制度改革前对住房分化的研究主要集中于再分配体制下的住房资源分配是否平等的问题;[62]而在住房制度改革后,学者则注重对住房资源分配机制的变化及其对社会阶层分化的影响的研究。[63]对于住房分化机制的解释,学者主要有两种不同的视角,即个人主义视角与结构主义视角。

本研究结合这两种解释取向,提出影响住房分化的hte模型,即考虑到住房分化中的反事实问题与异质性问题。运用“中国综合社会调查”(CGSS2006)数据,建立hte模型对研究假设进行检验。

1.两种住房分化的解释取向

住房分化机制的研究主要有两种取向:个人主义与结构主义。前者强调个人所拥有的人力资本与政治资本对于住房分化起决定性作用。如刘精明以城镇居民的职业、教育和收入为三个自变量作为划分社会分层的客观指标,指出客观的阶层位置与居住模式分化之间具备一致性,即职业好、收入高和教育程度高的社会群体将很有可能居住在较好的社区和较高的社区地段;[64]李喜梅利用职业的分层标准对不同职业群体的住房水平进行比较分析,发现不同的职业对应着不同的住房水平,职业之间也存在着明显的差异;[65]王宁等认为,个人的融资能力差异也是住房分化的重要因素;[66]刘欣结合中国城市住房制度改革的背景,指出“权力衍生论”可以解释当前中国城市居民住房的不平等分配等等。[67]简言之,个人主义取向强调个人的住房状况建立在个人的人力资本和政治资本的基础之上的。

结构主义取向则强调结构变量对个人住房状况的决定作用。如李斌认为,我国二十多年来的住房政策改革的重要后果是,政府原有的福利分房体制同现有的货币购房体制双重逻辑共同主导了我国目前城市居民获取住房渠道,结果是住房领域出现了与不同社会群体利益相一致的分割;[68]他还认为,中国城市内部的弱势群体既被现行的劳动力市场所排斥,又被政府所推行的各项住房改革政策所排斥,结果使得这部分弱势群体的住房条件在房改过程中并未得到有效改善;[69]陆学艺认为,市场力量和体制因素共同影响着不同阶层的消费支出,住房支出作为消费支出的大头,受住房福利制度的影响较大。他进一步指出,住房消费的分化在很大程度上反映了社会结构分化的状况;[70]边燕杰等认为,改革的主要策略之一就是将公房以优惠价向现有住户出售。这样的做法虽然能使人们忽视和遗忘单位间的住房不平等,但却未能真正消除人们之间在住房利益方面的巨大差别;[71]有学者认为,在单位内部住房产权交易导致低价格,由于各单位间及同一单位职工对住房的占有差异较大,优惠出售公房加剧了住房不平等,而且住房市场受到住房双轨制的影响,单位住房内部市场与商品房市场间的巨大价格差引发住房市场的严重扭曲;[72]也有学者认为我国城市住宅市场存在多重分割,[73]政府和单位在城市住宅分配中有很重要的作用等等。[74]

个人主义与结构主义这两种取向都在某种程度上从经验层面证明了各自的解释能力,但目前学者仍然没有得出统一的结论。中国住房体制改革引起了国内外学者对于住房分化研究的兴趣,他们最关注的两个基本问题:一是住房体制改革是增加了还是减小了住房不平等?二是住房体制改革使哪些群体获益、哪些群体利益受损?对于第一个问题的回答是肯定的,即住房体制改革以来,中国的住房不平等程度正在增加;对于第二个问题的回答,不同的学者还没有达成一致,呈现出不同的争论。

在结构主义的解释中,有学者认为,住房体制改革前,住房主要是通过工作单位进行分配的[75],单位的“好坏”,很大程度上决定了个人所能得到的住房面积和质量。[76]而单位提供住房的能力,又与单位所有制类型(全民或集体)和单位的行政级别相关。[77]而对于单位来说,面积大、质量好的住房是一种资源,可以用来奖励那些处于管理职位、资历老、有技术,或者社会资本充裕的人。[78]李强认为,在城市住房体制的改革过程中,这种基于权力和身份的住房不均等结构从产权上固定下来,从而构建了一种新的基于财产的住房分化秩序。[79]边燕杰认为,社会阶层的分化在住房产权、住房面积和住房质量三个方面均有所体现。专业精英和管理精英在住房产权、住房面积和住房质量三方面都优于非精英群体。[80]因此,对于中国市场转型过程中的住房分化机制的论争,还需要进行更深入的理论分析和经验探索。

2.住房分化机制解释的评述

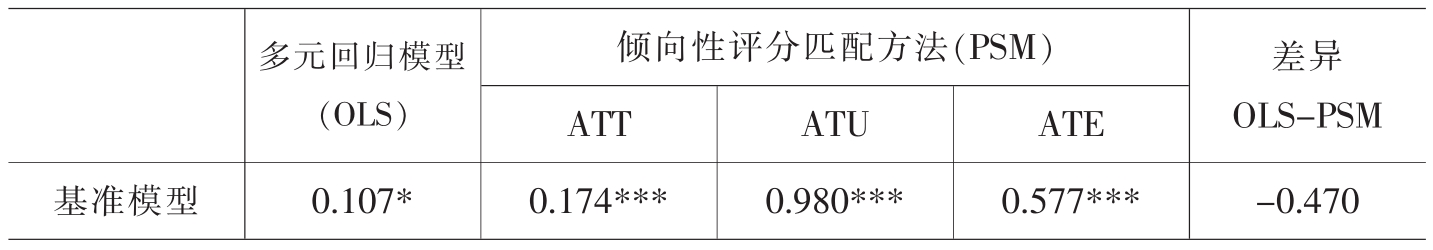

住房分化机制的个人主义解释充分考虑了人力资本和政治资本对住房分化的作用,但在以下几方面值得进一步思考与研究:一是反事实的问题。谢宇曾指出,因果关系问题实际上是一个反事实问题。在做因果推理的时候我们必须考虑反事实的问题。我们在想问题的时候不仅要想组与组之间的差别,更要想同一组人在两种不同情况下的差别,因为这是一个反事实的问题,我们根本不可能通过干预得到验证。[81]如在考虑人力资本对住房分化的影响时,不仅要考虑某家庭中有成员受过大学教育对住房状况的影响,而且还要考虑到该家庭要是没有成员受过大学教育则其住房状况的情况如何;在考虑政治资本对住房分化的影响时,同样要注意反事实问题,即研究干部家庭的住房状况时,还要考虑是这个家庭要是没有干部则住房的情况又会如何。通过倾向性评分匹配方法(PSM),我们将是否大学家庭或是否干部家庭对住房价值的效应在OLS和PSM上的差异比较如下:

表IV-2-10 是否有大学家庭对住房价值的效应在OLS和PSM上的差异

***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1

表IV-2-11 是否干部家庭对住房价值的效应在OLS和PSM上的差异

***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1

表IV-2-10和表IV-2-11清楚地显示PSM模型估计的效应均高于OLS模型。这证明确实存在反事实问题,导致低估了大学家庭或干部家庭对住房价值的效应,且这个问题并不随着传统的OLS模型中加入控制变量而改善。因此,在分析人力资本和政治资本对住房分化的影响时不能忽略反事实的问题。

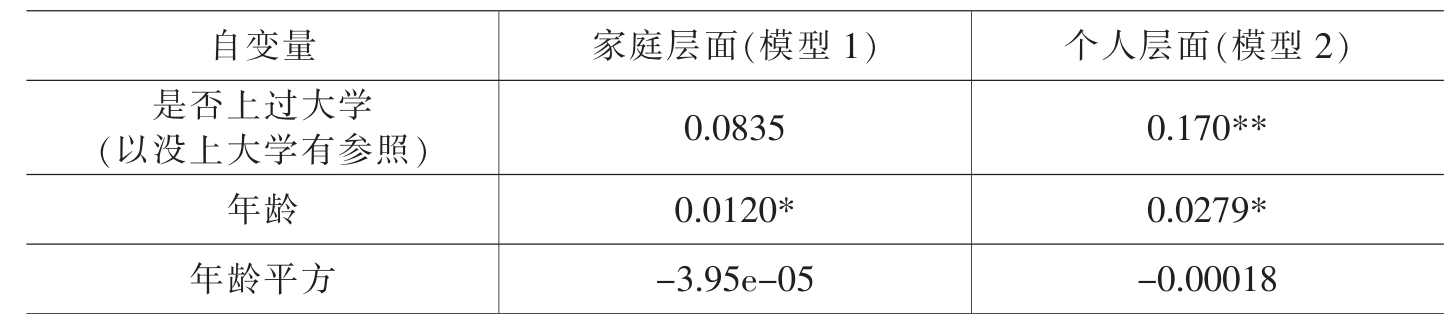

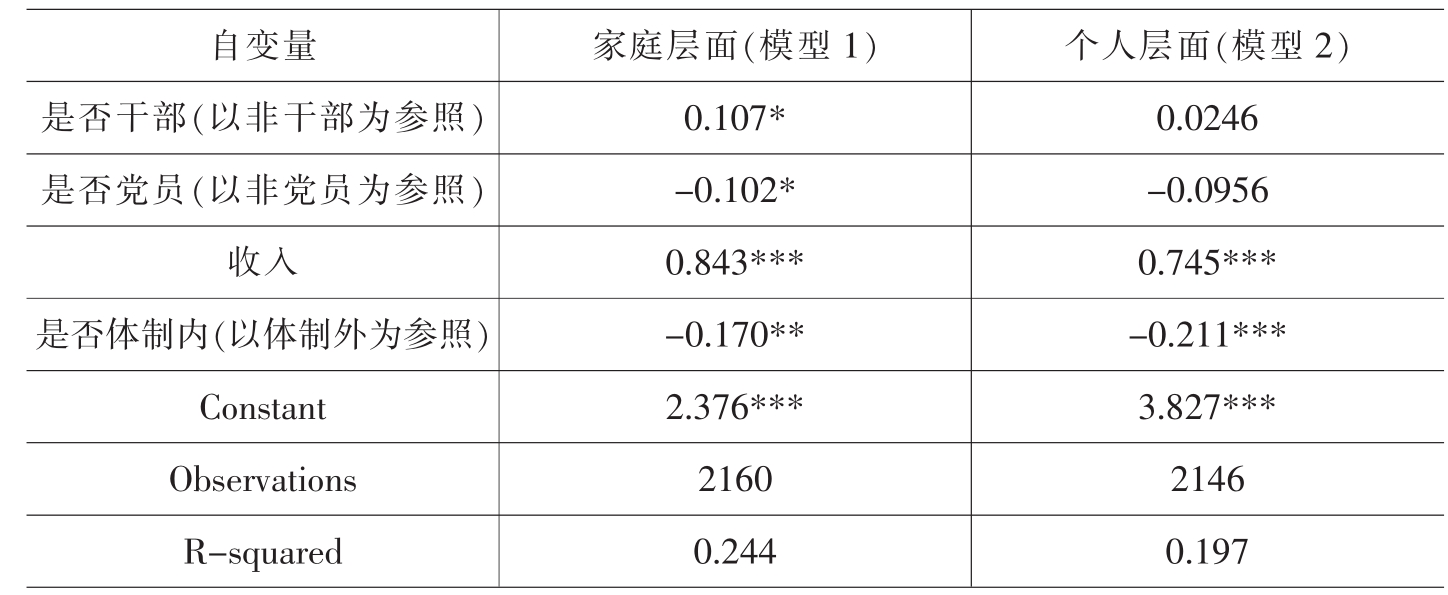

二是中国家庭的购房不完全是个人行为,实际上主要是家庭行为。因而,影响住房不平等的主要因素不完全是个人,从某种意义上说是家庭。很早就有人指出,通过汇聚所有家庭成员的资源,一些形式的不平等可以得到更好的展现[82]。因此,在个人主义解释人力资本与政治资本对住房分化的影响时,考虑家庭层面的人力资本与政治资本对住房分化的影响应更有解释力。运用CGSS2006数据,通过对个人层面与家庭层面的人力资本与政治资本影响住房价值的效应比较也充分证明了这一点。表IV-2-12中模型1的解释力为0.244,而模型2的解释力为0.197。也就是说,人力资本与政治资本影响住房价值的效应方面,家庭层面比个人层面更具有解释力。

表IV-2-12 个人层面与家庭层面的人力资本与政治资本对住房价值的效应比较

续表

***p<0.01,*p<0.05,*p<0.1

三是住房不平等的个人主义解释忽视了社会结构变量对于住房分化的影响作用,不能解释在人力资本或政治资本条件相当的情况下,某些职业(或行业、部门等)的住房条件优越,而某些职业(或行业、部门等)的住房条件较差。而住房分化的结构主义解释充分注意到了劳动力市场结构和地区差异等对人们住房分化的影响作用,但也忽略了人力资本或政治资本在不同社会结构中的住房差异。根据近年来对中国住房分化的研究经验,我们不仅必须要以家庭为分析单位,考虑住房分化解释原因中的反事实因素,而且还必须充分考虑人力资本或政治资本因素和结构因素的作用,以及二者的交互作用。

3.住房分化机制解释的新探索

围绕人力资本和政治资本的回报问题的市场转型理论争论中,学者把不同的人群当做具有同质性的群体,忽略了它是“异质性”群体这一非常重要的事实。也就是说,具有相同的人力资本或政治资本,对于不同社会背景的人或家庭来说,其经济回报应该可能是不一样的。正如谢宇的研究指出,最不可能上大学的人如果上了大学则从大学中的获益最多。[83]这就牵涉到选择性问题。社会科学方法论上最头痛、最难解决的问题也就是选择性的问题。要解决选择性的问题,有一种方法是把所有的选择性全部都找出来,因为这些因素可能导致我们得出的因果关系是假的。也就是说,假如这些变量是重要的,但是你忽略了这些变量,就有可能会导致忽略变量偏误。[84]学者在运用市场转型理论解释住房分化机制过程中,主要存在两种选择性偏误:一种是由于事先存在的异质性,能上大学或能成为干部可能是因为其本身能力就比较强;另一种是由于处理效应的异质性,也就是能上大学或能成为干部的人与不能上大学或不能成为干部的人本身是两种不同的群体,存在着系统差异。很难想象,不同家庭条件、不同能力的人在上大学或成为干部后的住房收益上是相同的。也就是说,不同群体在上大学或成为干部后的住房收益发生的变化也是不相同的。根据边际效益递减原理,条件相对较好的家庭其住房状况也很好,至于家庭成员中有没有大学生或有没有干部对其住房状况的影响不大。而相反,如果条件相对较差的家庭,如果家庭成员有一个大学生或一个干部则对其住房状况会有较大影响。由此,我们可以得出:

假设1,条件相对较好的家庭,高人力资本给其带来的住房收益并不高;而条件相对较差的家庭,高人力资本给其带来的住房收益则比较高。

假设2,条件相对较好的家庭,干部给其带来的住房收益也不高;而条件相对较差的家庭,干部给其带来的住房收益则较高。

住房收益操作化为以住房价值为指标进行衡量;不同社会背景主要操作化为父母收入、父母教育程度、家庭经济总收入等方面进行考察;人力资本主要操作化为家庭成员中是否有人上过大学,至少有一个家庭成员上过大学则为大学家庭,如果没有一个家庭成员上过大学则为非大学家庭;政治资本主要以是否为干部为衡量指标,家庭成员中至少有一人为干部则为干部家庭,如果没有一个家庭成员为干部则为非干部家庭。

格伦斯基认为,不平等不是天性注定的,甚至不是被市场这只“看不见的手”所决定的;它是一种社会建构,是我们过去行为的结果。[85]住房分化不仅受单位分割的影响,而且也深受行业分割的影响。单位分割主要是指单位分体制内与体制外之别。计划经济时代,依靠“条”和“块”两个组织系统控制和支配所有的资源。“条”就是工作单位的科层体系,“块”就是地方政府的管辖范围,这导致单位和地区成为两个现实的结构壁垒。相对地位高低的标志是行政级别:级别高,则单位和地区从再分配体系中分得的资源就多,单位和地区就富;反之,资源少,就穷。这样,职业不是一个充分必要的社会经济地位,而单位本身就是一个反映体制特征的地位指标。国家根据各单位在国家行政体制中的地位以及所有制性质,将资源有差别地分配到各级各类的单位组织中,最终由单位分配给单位成员。[86]这样,所有的住房资源都集中在体制内单位,1998年住房体制改革前,只有体制内单位的员工才有可能享受到住房福利,结果是其在“生活机会”[87]方面处于优势地位。而在1998年住房体制改革后的体制内员工,以及体制外的单位如私营企业、个体企业、外资企业等的员工,他们的住房资源只能到市场上去购买,结果是其在“生活机会”方面处于劣势地位。有一种经济学理论(库兹涅茨的“U”形曲线理论)认为,在市场经济中,处于优势地位的人会不断积累其地位优势,而处于劣势地位的人的地位劣势也在同时向劣势积累,结果便是贫富悬殊。由此,我们可以得出:

假设3:1998年住房体制改革前入业的干部家庭,其住房收益比1998年住房体制改革后入业的干部家庭可能要更高;1998年住房体制改革前入业的大学家庭,其住房收益也比1998年住房体制改革后入业的大学家庭可能要更高。

假设4:体制内单位受计划经济的影响,其干部家庭的住房收益比体制外的干部家庭的住房收益更多;而体制外单位受市场经济的影响,其大学家庭住房收益比体制内的大学家庭的住房收益更多。

行业分割是指行业分为垄断行业和非垄断行业。垄断行业包括与政治和意识形态控制相关的部门行业,如党政机关、学校和大众传媒等;与经济的宏观调控密切相关的行业,如银行、保险、证券及其他金融机构等;以及与关系国计民生的公共产品密切相关的行业,如电力、邮政、电信、铁路、航空、制药、医院和公用事业(如煤气、自来水、民用电)等;而非垄断部门则包括垄断部门以外的所有国有行业部门及非国有部门的集体企业、私营企业、外资企业、个体经营者等。同样的社会经济地位,在不同的行业中资源含量相异,垄断行业中存在“内部劳动力市场”,工作契约受制度保护,年资效应强,报酬及福利稳定且较高[88]。由此,我们可以得出:

假设5:垄断行业中的人力资本和政治资本的住房收益要高于非垄断行业。

4.变量设计与分析方法

(1)因变量

住房价值,是指现住房的市场价值和其他各处住房的市场价值的总和,分析时将其转化为住房价值的对数。

(2)自变量

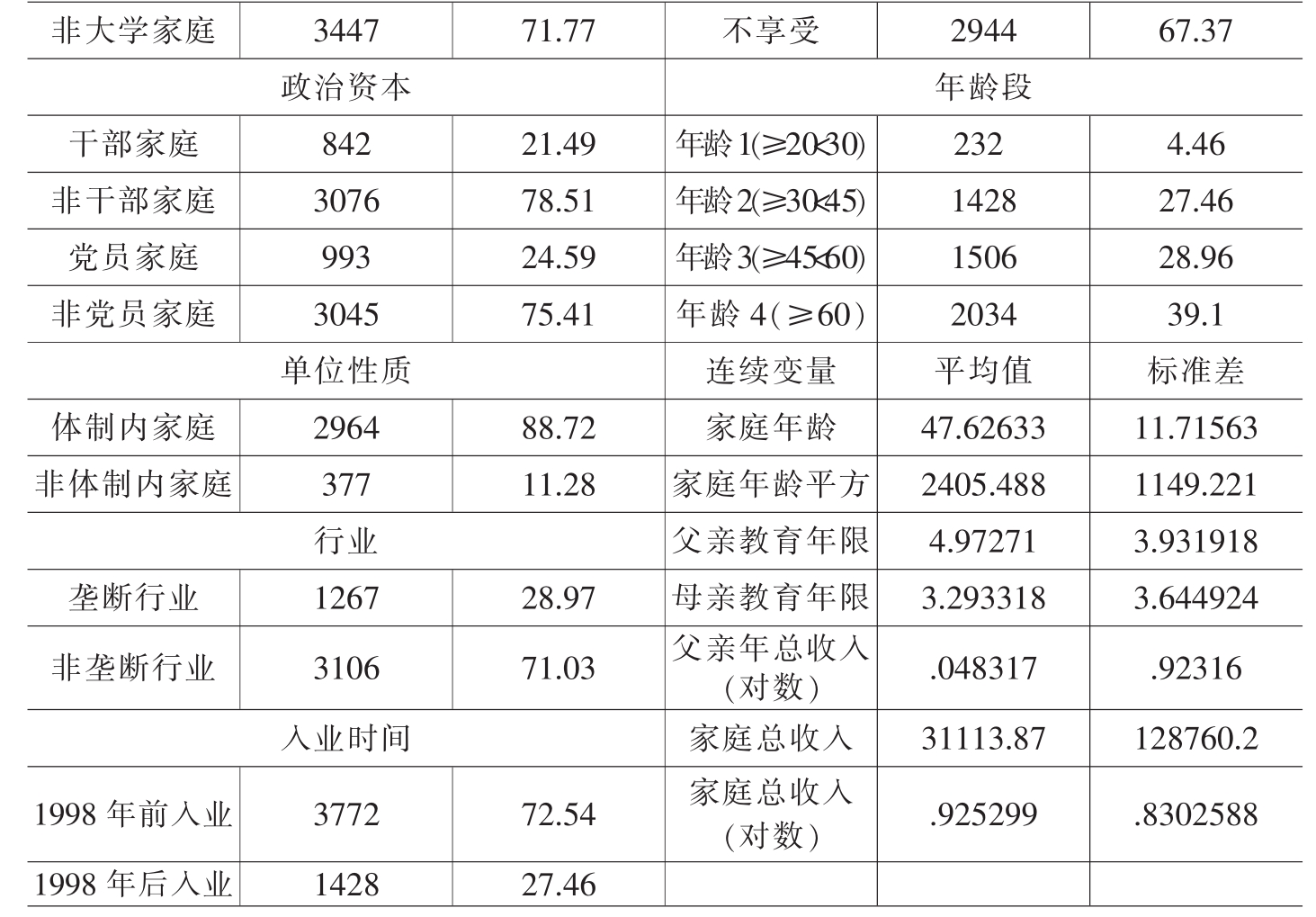

本研究的自变量有:父亲教育程度,指父亲的受教育年限,转化方法是:未读书为0,小学程度为5,初中程度为8,高中/高职/中专程度为11,大专程度为14,大学本科为15,研究生以上为18;母亲教育程度,也是指母亲的受教育年限,转化方法同上。家庭经济总收入,指家庭所有成员的各种收入的总和,分析时将其转化为家庭总收入的对数;大学家庭,指家庭成员(主要指夫妻)中至少有一个家庭成员上过大学则为大学家庭,如果没有一个家庭成员上过大学则为非大学家庭;干部家庭,指家庭成员(主要指夫妻)中至少有一人为干部则为干部家庭,如果没有一个家庭成员为干部则为非干部家庭;党员家庭,指家庭成员(主要指夫妻)中至少有一人为党员则为党员家庭,如果没有一个家庭成员为党员则为非党员家庭;体制内家庭,指家庭成员(主要指夫妻)中至少有一人在体制内工作则为体制内家庭,如果没有一个家庭成员在体制内工作则为非体制内家庭;家庭年龄,指家庭成员(主要指夫妻)的年龄之和除以家庭成员数,即丈夫年龄与妻子年龄之和再除以2;入职时间,指参加工作的时间;垄断行业,指党政机关、学校、大众传媒、银行、保险、证券及其他金融机构、电力、邮政、电信、铁路、航空、制药、医院和公用事业(如煤气、自来水、民用电)等,除此之外皆为非垄断行业。以上自变量的描述统计见表IV-2-13。

表IV-2-13 自变量的基本描述统计

续表

(3)分析方法

在家庭资本、市场分割影响住房分化的研究中,进一步考虑到“异质性”和“反事实”等因素,本文使用了hte模型统计方法,正如谢宇所说,统计学虽然不完美,但却是社会科学刻画异质性唯一可靠的工具[89]。hte模型统计原理简要概述如下:

如果把政治资本或人力资本对住房分化的效应看做是同质性的,则可用方程(1)表示:

yi=α+δdi+β’Xi+Ui, (1)

y表示住房价值或住房面积的对数,d是哑变量,表示是否是干部家庭或是否是大学家庭(1代表是;0代表不是),X是矢量,代表影响住房分化的自变量,β是回归系数。然而,在推断因果关系时,有必要介绍无法证实的反事实假设。在这个研究中,我们首先介绍基准假设如下:

E(y0|X,d=1)=E(y0|X,d=0) (2a)

E(y1|X,d=0)=E(y1|X,d=1) (2b)

方程(2a)假定干部家庭或大学家庭的住房状况,如果他们不是干部家庭或大学家庭,他们将与非干部家庭或非大学家庭的住房状况相同;同样,方程(2b)假定非干部家庭或非大学家庭的住房状况,如果他们是干部家庭或大学家庭,他们将与干部家庭或大学家庭的住房状况相同。

反事实分析假定某个研究对象接受实验处理的效果,并不影响其他研究对象接受或不接受处理的效应。在此假设的基础之上,并假定反事实可以被观测的情况下,研究对象的总体平均处理效应为:

E[δ]=E[y1-y0]=E[y1]-E[y0] (3)

将公式(3)进行转换:

E[y1|X,d=1]-E[y0|X,d=0]

=E[δ]+{E[y0|X,d=1]-E[y0|X,d=0]}

+(1-π){E[δ|X,d=1]-E[δ|X,d=0]} (4)

如果方程(1)的处理系数是异质性的,我们可以将方程(1)改写成方程(5)如下:

yi=αi+δidi+β’Xi+Ui. (5)

在方程(5)中,αi代表处理前的异质性,而δi代表处理效应的异质性。如果存在处理前的异质性偏差,则α与d的相关不等于0,如果存在处理效应偏差,则δ与d的相关不等于0。在这个研究中,我们将方程(5)中的δ进行分解成非参数的倾向性分数对处理效应的异质性进行评估,使用等级线性模型揭示住房状况的模式。基于所观察到的家庭和个人的特性,我们将具有相似倾向性分数的家庭或人口分成一组,然后我们评估家庭或人口的异质性是否与住房状况的异质性有关。

5.分析结果

家庭资本对住房分化影响的hte模型分析如下:

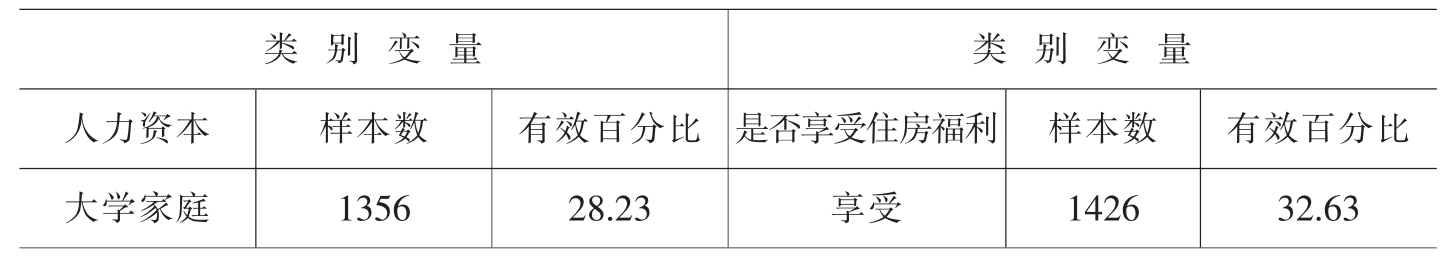

(1)描述统计

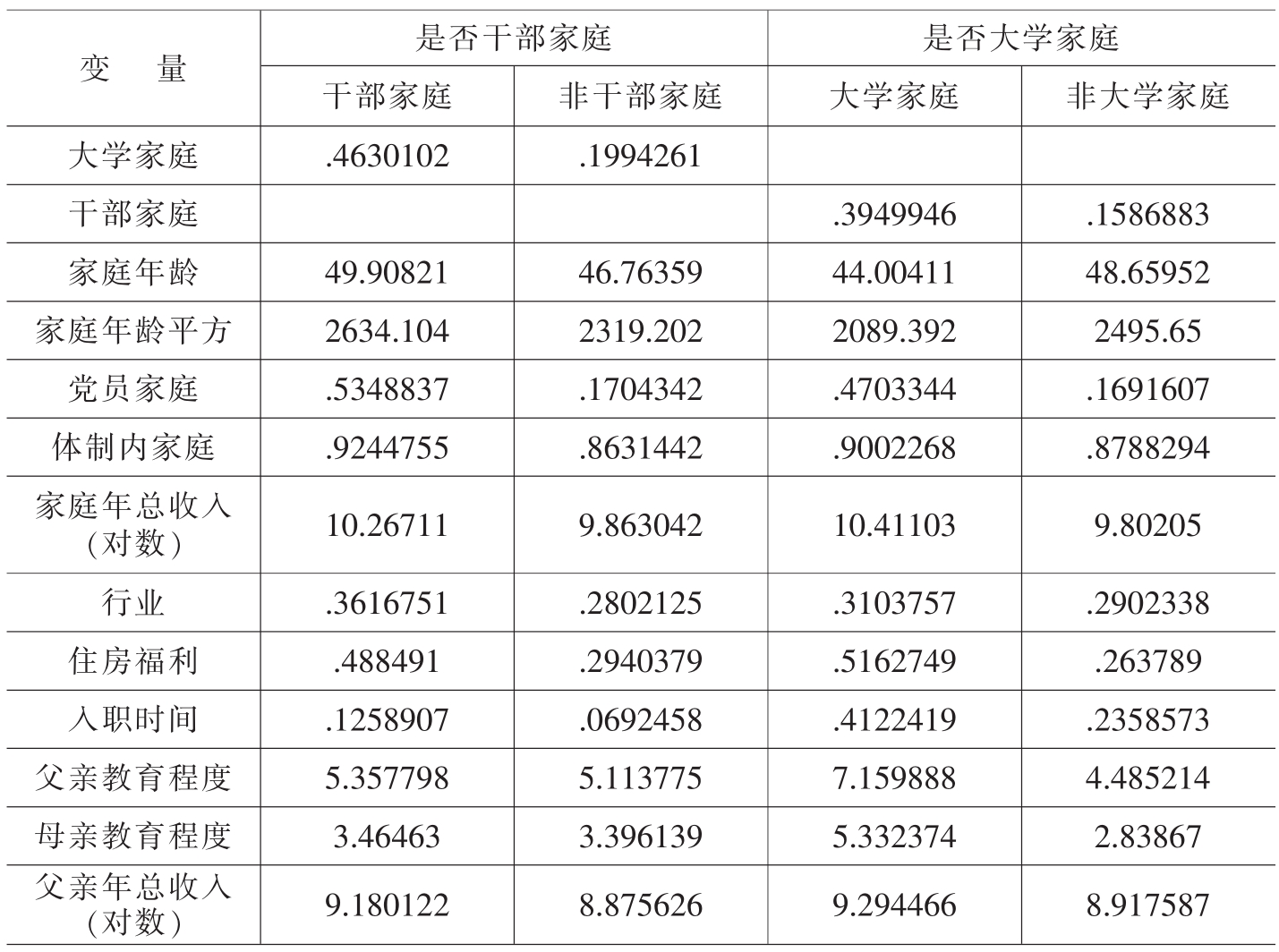

以下是干部家庭与非干部家庭、大学家庭与非大学家庭的基本描述统计(见表IV-2-14)。从表IV-2-14中可以发现,干部家庭与非干部家庭、大学家庭与非大学家庭其实是具有异质性的不同的群体,如干部家庭与非干部家庭或大学家庭和非大学家庭的年总收入、家庭年龄、入职时间、父母教育程度等都存在较大差异。干部家庭比非干部家庭的年总收入更高、入职时间更早、父母教育程度更高、父亲的年总收入也更高等;大学家庭比非大学家庭的年总收入更高、入职时间更早、父母教育程度也更高等。

表IV-2-14 干部与非干部家庭,大学与非大学家庭的基本描述统计

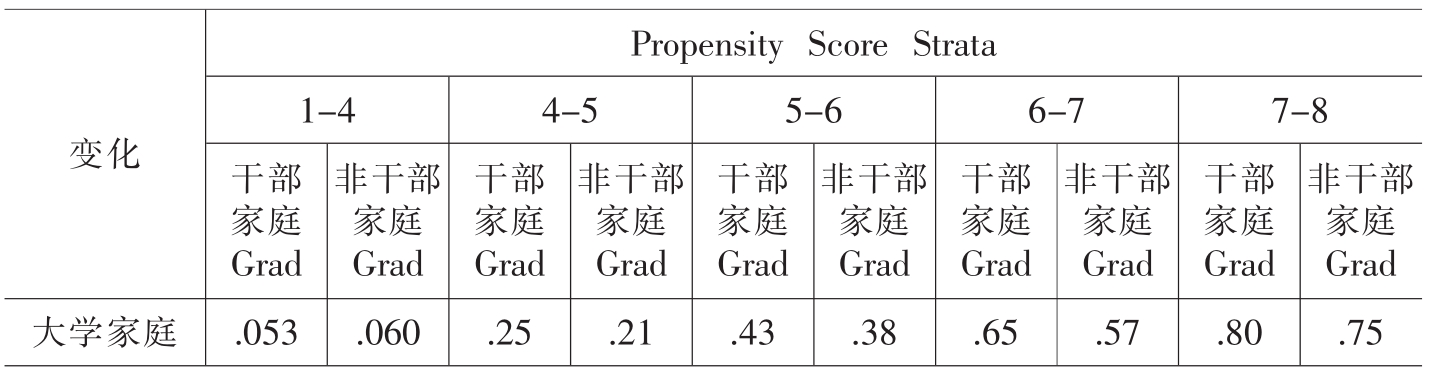

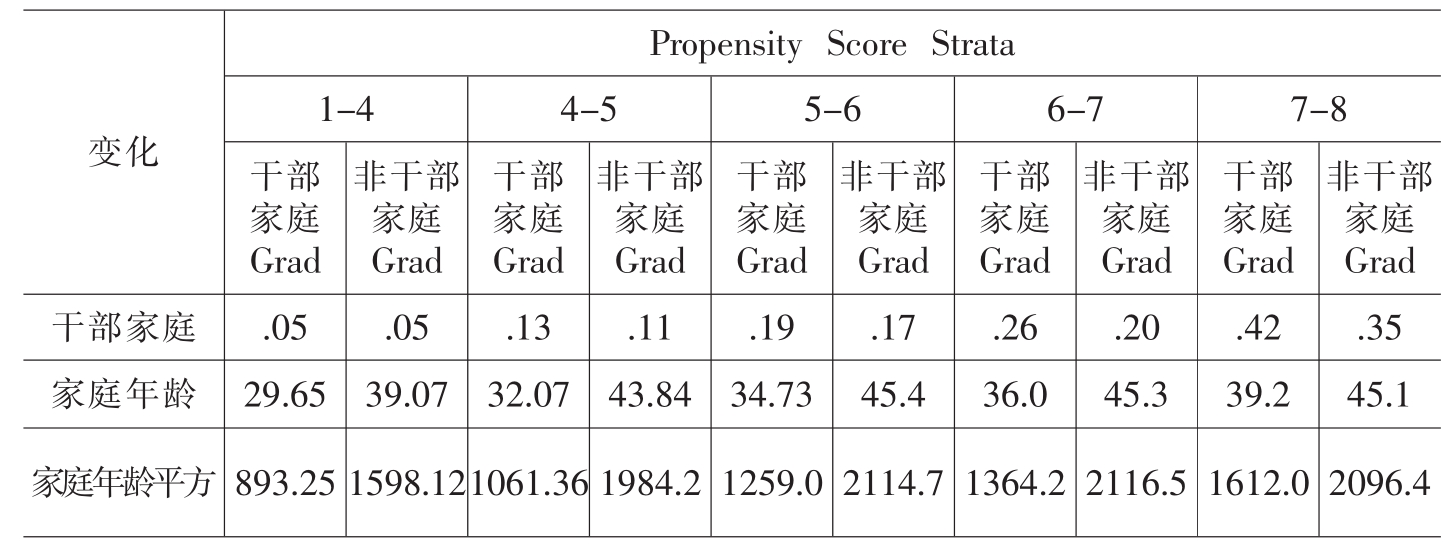

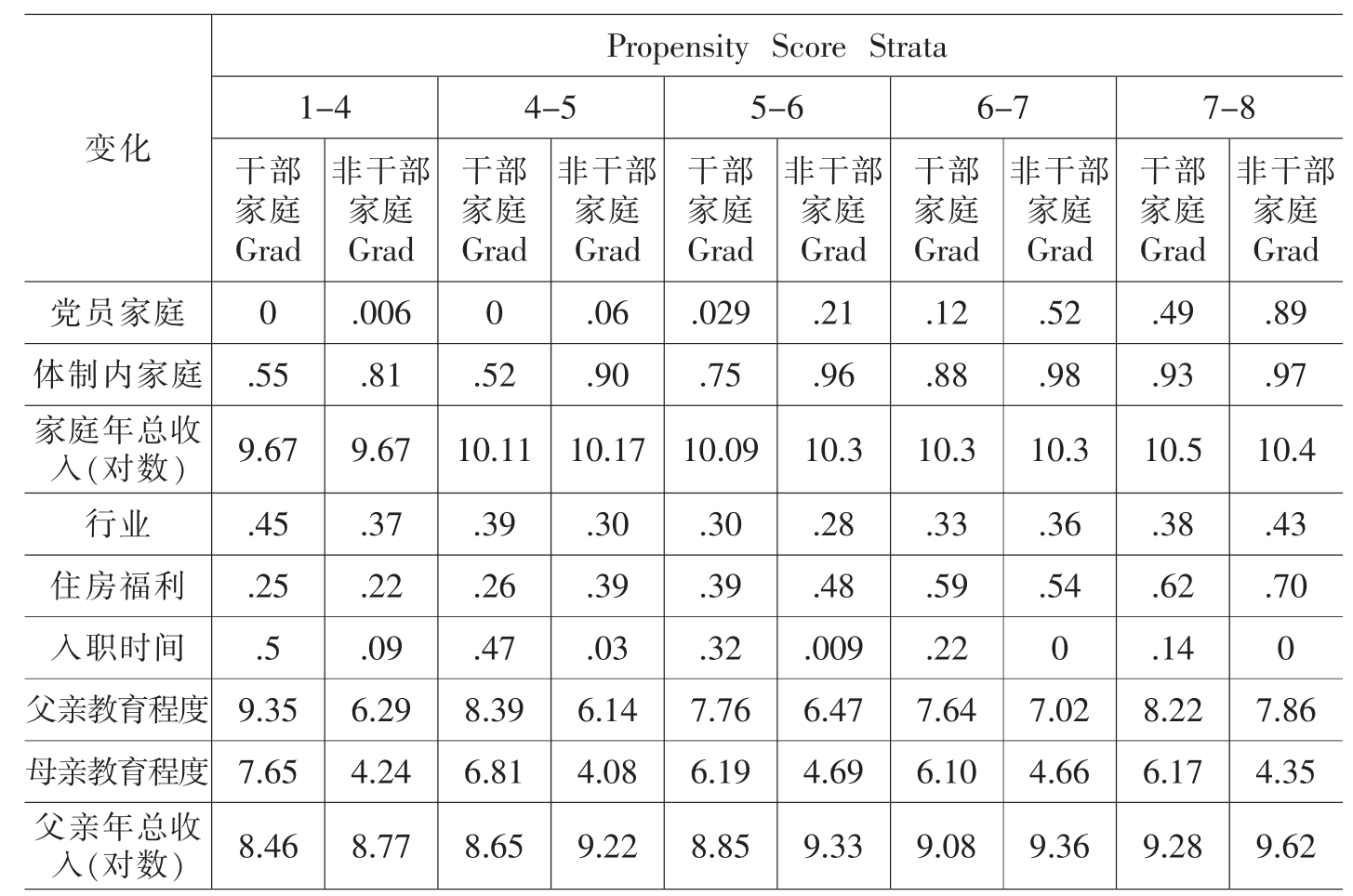

即使是干部家庭或非干部家庭或大学家庭或非大学家庭也不是完全同质性的群体,其事实上也是具有异质性的群体,可以分成相对具有同质性的不同层次(见表IV-2-15和表IV-2-16)。表IV-2-15阐明了干部家庭或非干部家庭每一层次的典型特征。例如第一层次的干部家庭,家庭年龄大约为36岁、家庭年总收入的对数为9.93、父亲的教育年限为7、母亲的教育年限约为4,也就是说,第一层次的家庭条件相对较差。比较而言,第八层次的干部家庭,家庭年龄大约为41岁、家庭年总收入的对数为10.6、父亲的教育年限约为8、母亲的教育年限约为6。可以说,第八层次的家庭条件相对较好。同样,非干部家庭在每一层次的特征也具有相似的特征。

表IV-2-15 Mean Covariate Values by Propensity Score Strata:干部/非干部家庭

续表

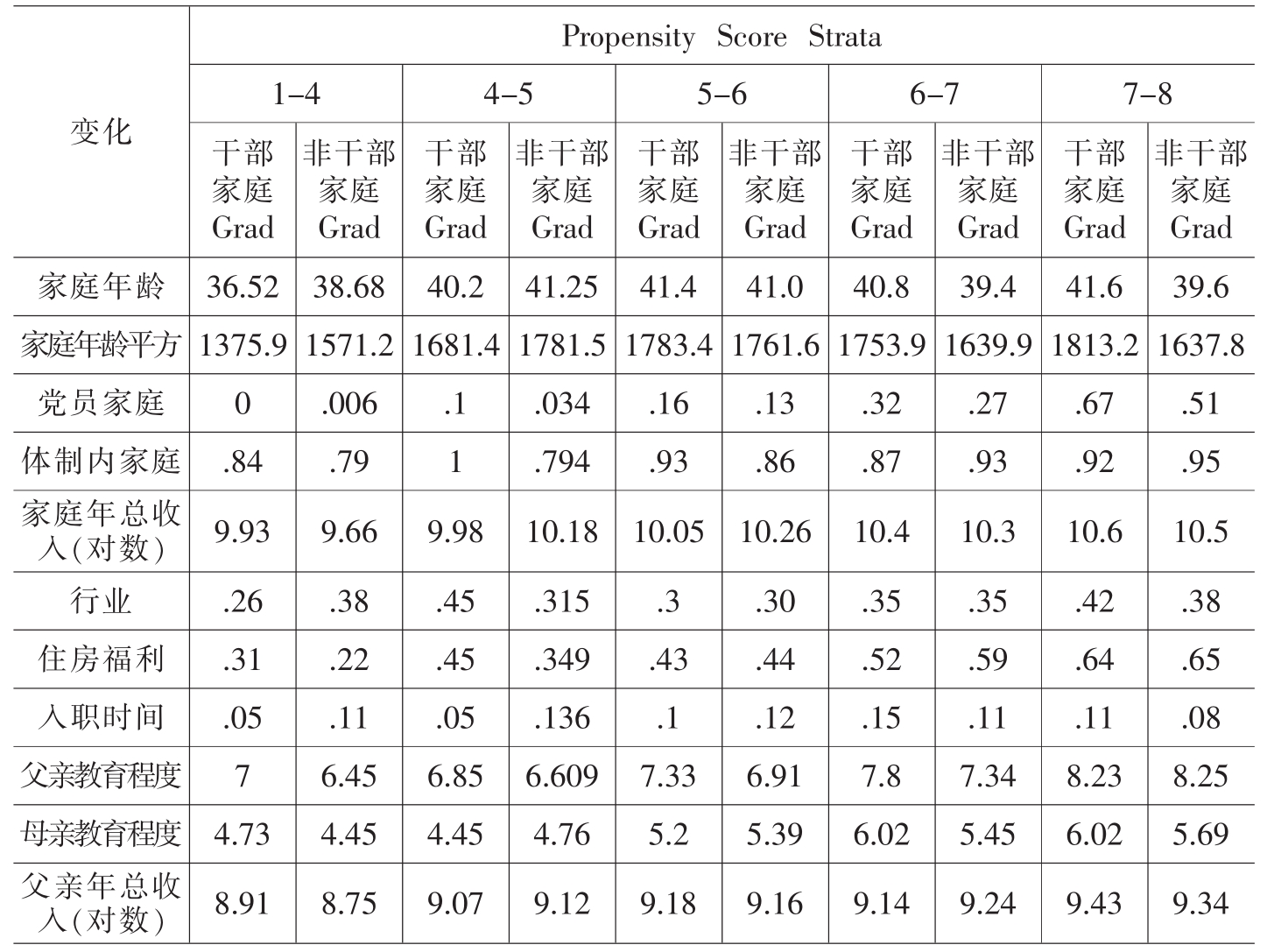

表IV-2-16则阐明了大学家庭或非大学家庭每一层次的典型特征。例如第一层次的大学家庭,家庭年龄大约为29岁、家庭年总收入的对数为9.67、父亲的教育年限为9、母亲的教育年限约为7,即第一层次的大学家庭条件相对较差;比较而言,第八层次的大学家庭,家庭年龄大约为39岁、家庭年总收入的对数为10.5、父亲的教育年限约为8、母亲的教育年限约为6,即第八层次的大学家庭条件相对较好。等等。同样,非大学家庭在每一层次的特征也有相似的特征。

表IV-2-16 Mean Covariate Values by Propensity Score Strata:大学/非大学家庭

续表

2.异质性的家庭资本住房收益回报

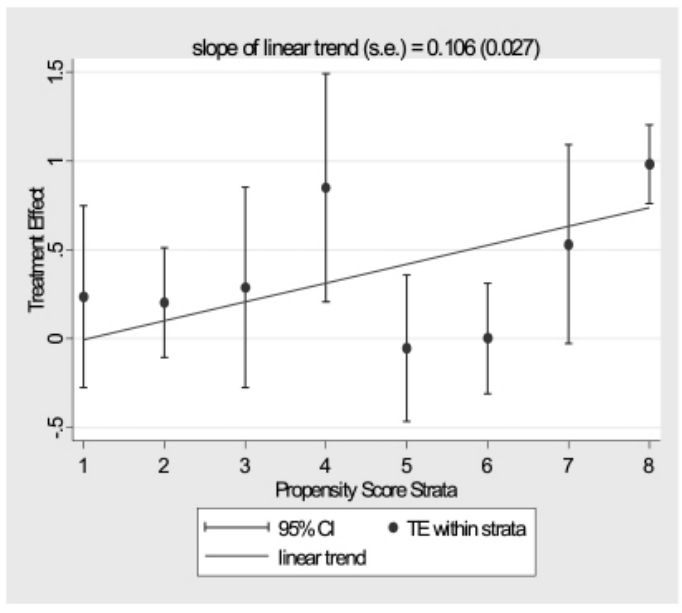

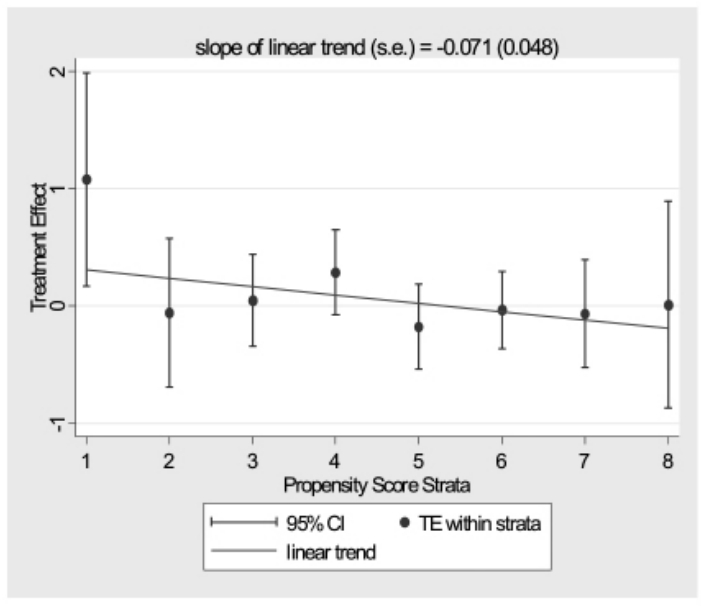

图IV-2-1至图IV-2-10呈现了我们研究的主要结果。根据hte模型,我们分别分析人力资本(大学家庭)、政治资本(干部家庭)、市场分割(体制分割、行业分割)对住房分化的作用。

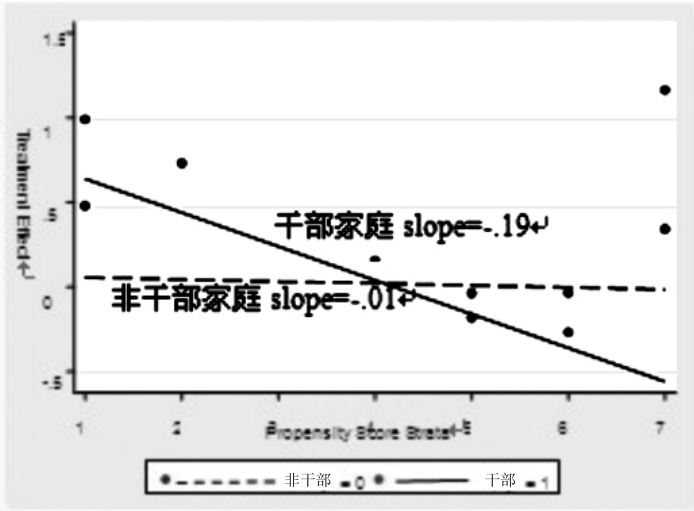

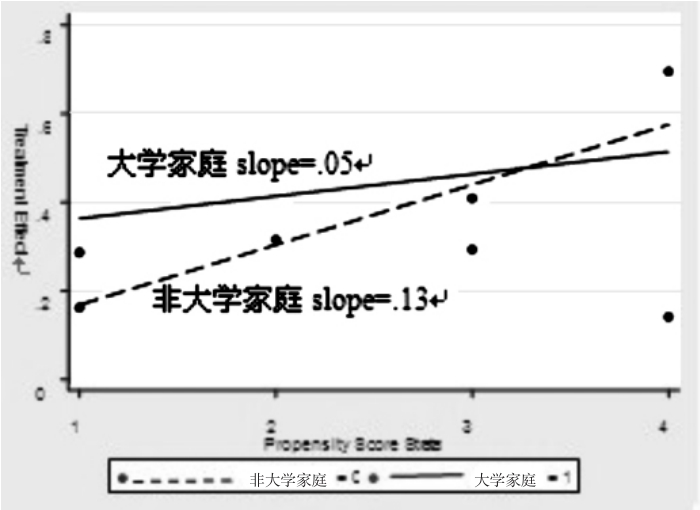

图IV-2-1描绘了住房分化的干部(政治资本)效应。图IV-2-1的上行线性斜率说明观察到的每一等级层次效应的上升趋势。例如,每一等级层次的处理效应变化是上升10.6%,第一等级层次如果是干部家庭的住房价值预期效应是-11%,而在第8等级层次如果是干部家庭的住房价值预期效应是73%。也就是说,条件相对较好的家庭如果成了干部家庭则在住房价值方面的获益最多。在此,假设2并没有得到经验的有效支持。图IV-2-2描绘了住房分化的大学(人力资本)效应。图IV-2-2的下行斜率说明观察到的每一等级层次效应是下降趋势。例如,每一等级层次的处理效应变化是下降7%,第一等级层次如果是大学家庭的住房价值预期效应是38%,而在第8等级层次如果是大学家庭的住房价值预期效应是-18%。也就是说,条件相对较差的家庭如果成了大学家庭则在住房价值方面的获益相对较高,条件相对较好的家庭如果成了大学家庭则在住房价值方面的获益相对较少。在此,假设1得到有效支持。

图IV-2-1 干部家庭的住房价值回报

图IV-2-2 大学家庭的住房价值回报

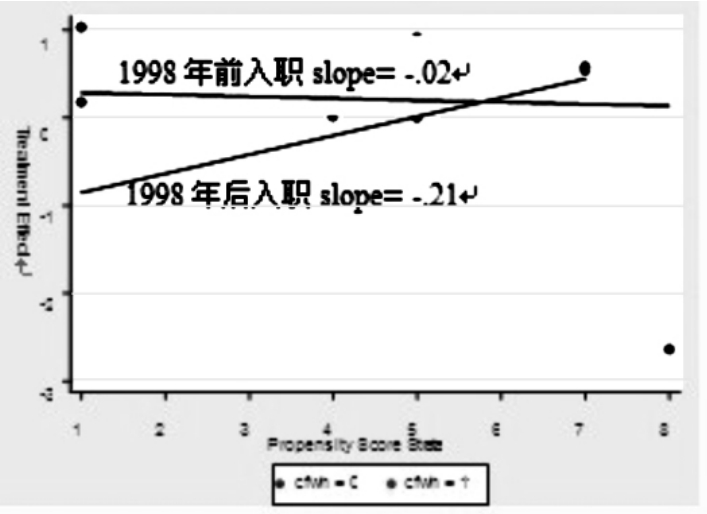

图IV-2-3描绘了干部家庭与非干部家庭的住房分化的大学(人力资本)效应。图IV-2-3都是下行斜率,说明观察到的每一等级层次效应是下降趋势。图IV-2-3的干部家庭每一等级层次的处理效应变化是下降19%,非干部家庭每一等级层次的处理效应变化是下降1%。图IV-2-4的大学家庭每一等级层次的处理效应变化是上升5%,非大学家庭每一等级层次的处理效应变化是上升13%。图IV-2-3中第一等级层次如果干部家庭是大学家庭的住房价值预期效应是83%,如果非干部家庭是大学家庭的住房价值预期效应是6%,而在第8等级层次如果干部家庭是大学家庭的住房价值预期效应是-50%,如果非干部家庭是大学家庭的住房价值预期效应是-1%。图IV-2-4中第一等级层次如果大学家庭是干部家庭的住房价值预期效应是38%,如果非大学家庭是干部家庭的住房价值预期效应是18%,而在第8等级层次如果大学家庭是干部家庭的住房价值预期效应是58%,如果非大学家庭是干部家庭的住房价值预期效应是60%。也就是说,条件较差,最不可能上大学的干部家庭或非干部家庭如果成了大学家庭,则在住房价值方面的获益都是最多的,而且干部家庭比非干部家庭获益更多。在此,假设1同样得到支持。同理,条件较差,最不可能成为干部的大学家庭或非大学家庭如果成了干部家庭,则在住房价值的获益都是最少的。在此,假设2没有得到经验的有效支持。

图IV-2-3 住房价值的大学回报

图IV-2-4 住房价值的干部回报

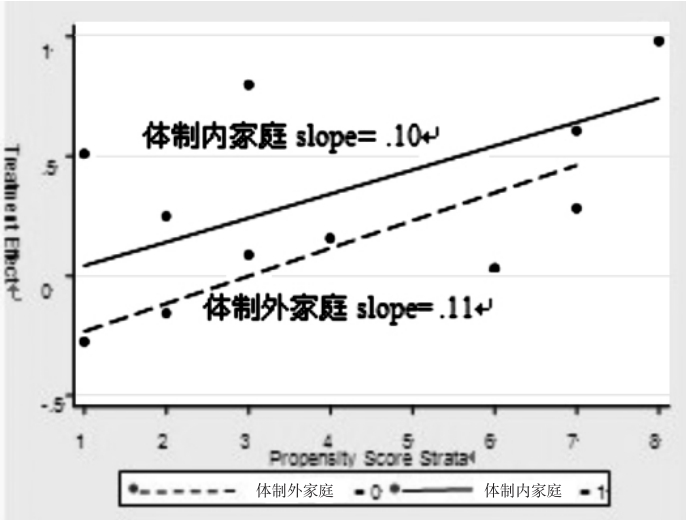

同理,我们可以从图IV-2-5中发现,条件相对较差,最不可能成为干部的体制内家庭或体制外家庭如果成了干部家庭,则在住房价值方面的获益是最少的。而且表明,体制内家庭在住房价值方面的获益要高于体制外家庭。图IV-2-6表明,条件相对较差,最不可能上大学的体制内家庭或体制外家庭如果成了大学家庭,则在住房价值方面的获益都是最多的。而且图IV-2-6显示,体制外家庭在住房价值方面的获益要略高于体制内家庭。可见,假设4和假设1在此得到较好的经验支持。

图IV-2-5 体制内/外家庭的住房价值的干部回报

图IV-2-6 体制内/外家庭的住房面积的大学回报

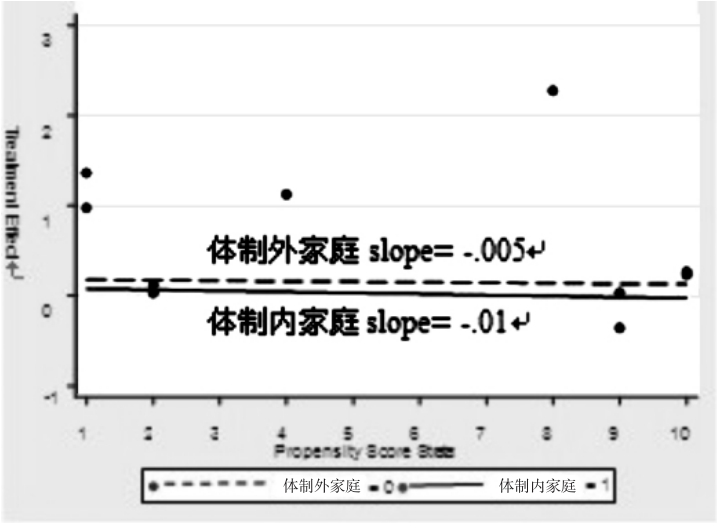

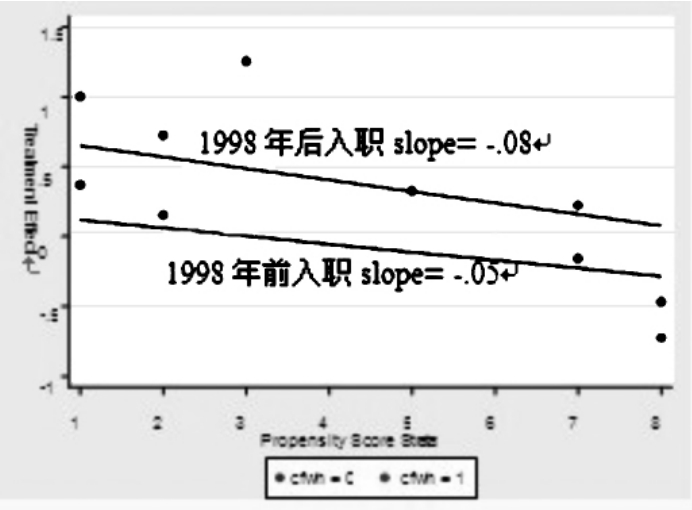

1998年中国住房改革停止了住房实物分配,逐步实行住房分配货币化。图IV-2-7和图IV-2-8显示了政治资本(干部)和人力资本(大学)对1998年前后入职的家庭住房价值的影响。图IV-2-7表明,条件相对较差,最不可能成为干部的1998年前入职的家庭如果成了干部家庭,则在住房价值方面的获益最多,而1998年后入职的家庭则相反。图IV-2-8表明,条件相对较差,最不可能上大学的1998年前和1998年后入职的家庭如果成了大学家庭,则在住房价值方面的获益都是最多的,并且,1998年后入职的家庭比1998年前入职的家庭在住房价值方面的获益要更多。可见,假设1得到验证,而假设2和假设3没有得到经验的有效支持。

图IV-2-7 不同入职年代的家庭住房价值的干部回报

图IV-2-8 不同入职年代的家庭住房价值的大学回报

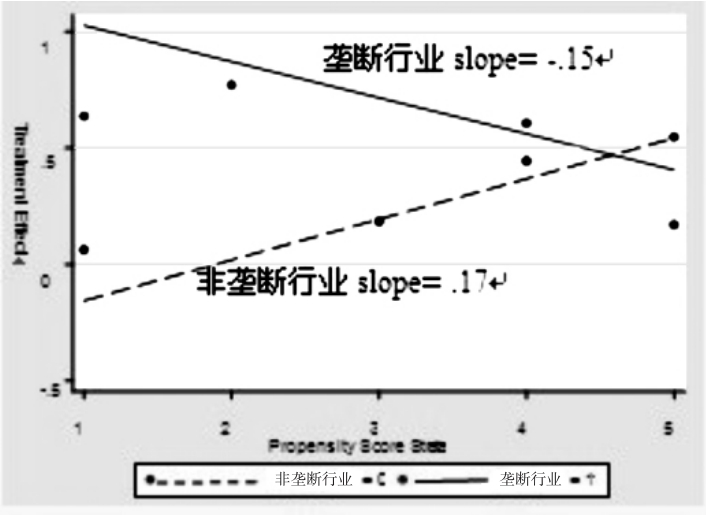

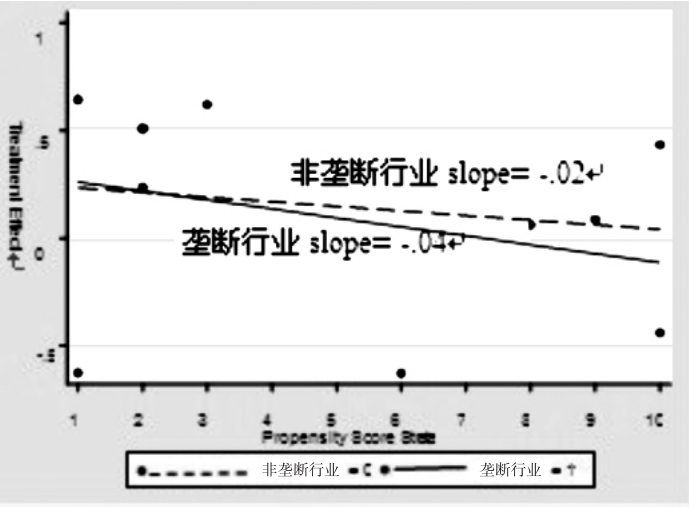

人力资本与政治资本在垄断行业与非垄断行业中对家庭住房分化的影响如图IV-2-9和图IV-2-10所示。图IV-2-9表明,条件相对较差,最不可能成为干部的垄断行业中的家庭如果成了干部家庭,则在住房价值方面的获益都是最多的。图IV-2-9还显示,条件相对较差,最不可能成为干部的非垄断行业中的家庭如果成了干部家庭,则在住房价值方面的获益是最少的。图IV-2-10表明,条件相对较差,最不可能上大学的垄断行业/非垄断行业中的家庭如果成了大学家庭,则在住房价值方面的获益都是最多的。而且,非垄断行业中的大学家庭在住房价值方面的获益比垄断行业中的大学家庭相对要更高些。在此,假设5并没有得到经验的有效支持。

图IV-2-9 垄断/非垄断行业的家庭住房价值的干部回报

图IV-2-10 垄断/非垄断行业的家庭住房价值的大学回报

6.结论与讨论

本研究中,我们充分考虑了在人力资本和政治资本影响住房分化时的群体的异质性,通过倾向性分数层级用等级线性模型检验了人力资本和政治资本对住房分化的影响。我们首先基于大学家庭或干部家庭的概率性分组去估计大学家庭或干部家庭的效应,然后我们检验在这些详细组别效应中的系统异质性。我们的分析考虑了人力资本和政治资本对住房分化的独立作用及联合作用,同时考虑了体制分割、行业分割及政策分割与人力资本、政治资本对住房分化的交互作用,建立了五个研究假设,通过对CGSS2006数据的分析,研究假设1和4得到了有效支持。假设1得到支持,说明大学教育给条件相对较差的家庭带来住房收益最多,而并没有给条件较好的家庭带来较好的住房收益。这与条件好的家庭的住房优势并不矛盾,因为条件好的家庭自身的住房状况本来就有优势,大学教育给这种家庭带来的住房变化并不大。假设4得到支持,说明受再分配经济的影响,体制内政治资本的回报要比体制外的政治资本的回报更高,而受市场经济的影响,并且体制内在一定程度上抑制了人力资本的回报率,因而,体制外人力资本的回报要比体制内的人力资本的回报更高。

然而,研究假设2、3和5却没有得到经验的有效支持。假设2经验普遍不支持。这说明条件较好的家庭,干部给其带来的住房收益也可能较高。原因可能是由于住房货币化改革后,干部的权力在住房领域具有衍生性,主要作用于优惠选房、优惠购房等方面,因此,具有购房实力的干部家庭才可能在住房收益方面得到更高的回报。假设3部分没有得到经验支持。1998年住房体制改革前入业的大学家庭,其住房收益却比1998年住房体制改革后入业的大学家庭要更低。究其原因可能是,住房体制改革前的住房分配中,大学学历并没有获得特别的优待,大学家庭和其他普通家一样庭获得的单位房价值并不高,并且1998年前入职的大学家庭大部分在体制内工作,改革后的经济回报受到压抑;而住房体制改革后,1998年后入职的大学家庭大部分在体制外工作,大学的经济回报相对更高,其有经济实力购买价值较高的商品房,所以其住房价值相对较高。假设5也部分没有得到有效支持。垄断行业抑制了人力资本的住房价值回报,即垄断行业的大学家庭的住房价值回报比非垄断行业更低。这与臧小伟(2002)吴晓刚(2002)和王甫勤[90]用收入作为因变量的研究结论是一致的。这与垄断行业的高收入也并不矛盾,因为,垄断行业本身具有资源优势和人力资本优势,这样,人力资本的相对提高带来住房收益的增加也相对较少。

本研究可能由于以下原因导致研究结论需要慎重对待。一方面是我们只用了住房价值这一个指标来说明住房收益情况。这主要是CGSS2006调查不是专门的住房调查,结合本研究的方法,只有住房价值这一指标较合适本研究,但这并不影响本研究的价值所在。另一方面是我们只用了干部家庭来测量政治资本,大学家庭来测量人力资本,忽略了党员、工作经验等指标的测量。尽管从模型验证方法来说,这种测量方式可以接受,但对于住房分化研究来说,这种忽略是值得谨慎的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。