二、上海家庭生活世纪变迁的概况———与1998年调查结果的比较

在中国社会科学院1998年进行的“现代中国城乡家庭研究”中,上海市也是调查对象地区之一,上海调查组的调查报告《90年代上海家庭变迁》对该次调查的结果做了详细分析。下面,从家庭的建立、家庭结构、家庭经济和家庭关系四个方面对本次调查结果进行整理,并与《90年代上海家庭变迁》中相关数据进行比较,以反映1998年以来上海家庭生活的变迁。

(一)家庭的建立

《90年代上海家庭变迁》对“婚姻双方结识途径”、“婚姻决定方式”和“初婚年龄”三方面的分年代数据进行比较,并在此基础上指出,20世纪90年代上海家庭的建立具有“择偶更自由、婚姻更自主”和“平均初婚年龄推迟”的特点(沈崇麟,等,1999:110-114)。本次调查结果在这些方面显示出值得关注的变化。

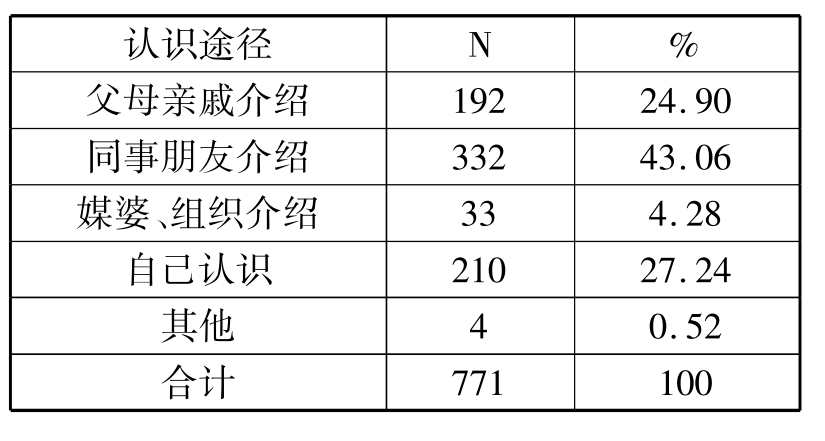

在“夫妻结识途径”方面,如表1.3.4所示,通过父母、亲戚或同事朋友介绍而结识的夫妻占绝大多数,比1998年的52.7%有所上升,达到67.96%;而“自己认识”的夫妻的比例则比1998年的41.8%有所下降(沈崇麟,等,1999:111),只有27.24%。

表1.3.4 夫妻结识的途径

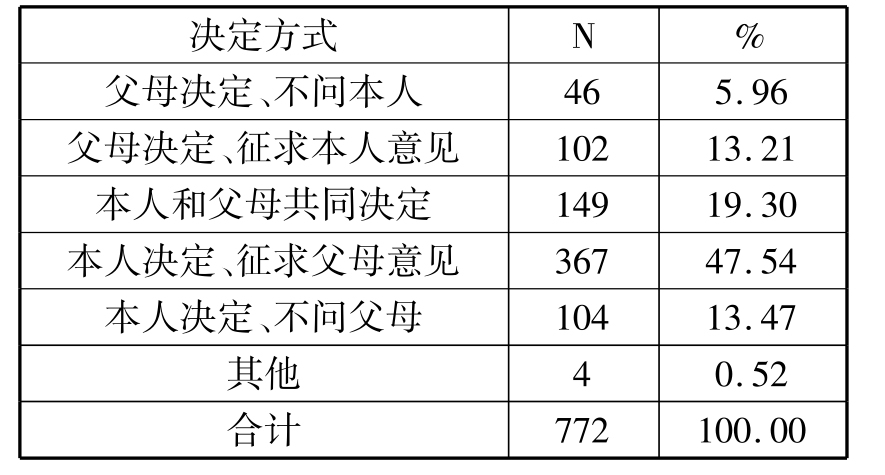

在“婚姻决定方式”方面,如表1.3.5所示,婚姻最终是由“父母决定,而不问本人意见”的情况已大幅减少,“本人与父母共同决定”或“本人决定,但也征求父母意见”的夫妻仍然占绝大多数,而“本人决定,不问父母意见”的比例则由1998年的12.1%上升为13.47%(沈崇麟,等,1999:113)。这些数据表明,在上海居民中,婚姻自主已经确立。但是,在表1.3.5中也可以看到,婚姻是由“父母决定,但也征求本人意见”的比例为13.21%,远远高于1998年调查结果的5.9%(沈崇麟,等,1999:113),1998—2006年期间结婚的夫妻中,这一比例甚至高达16.1%。这是否意味着缺乏自主能力、事事依赖父母的年轻人比以前有所增加?总之,这是一个值得引起注意的现象。

表1.3.5 婚姻决定方式

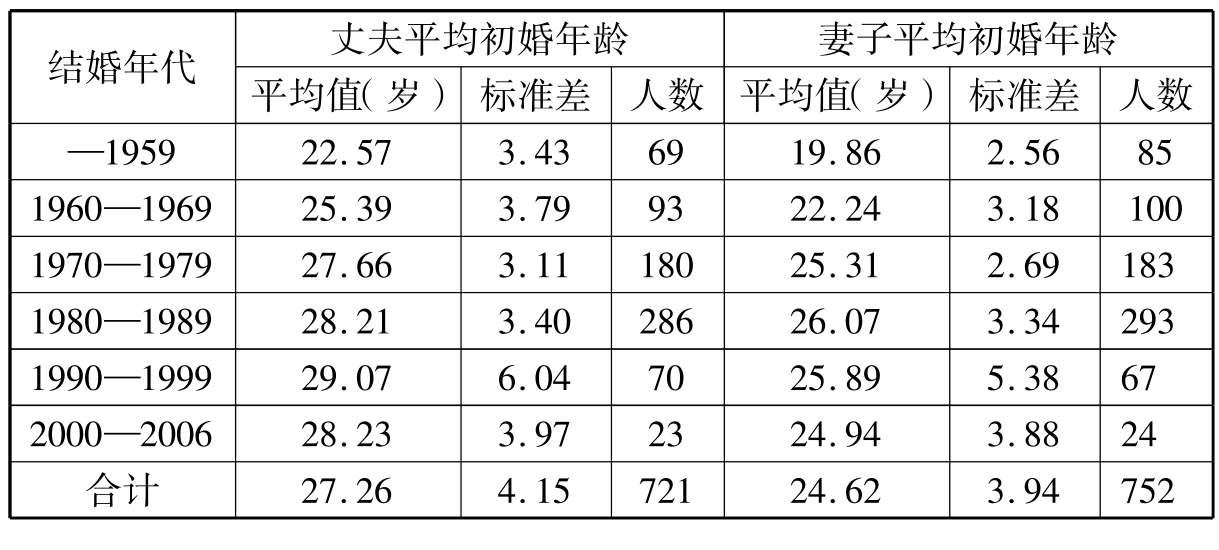

在“初婚年龄”方面,如表1.3.6所示,男女平均初婚年龄分别为27.26岁和24.62岁,比1998年调查结果的28.5岁和26.2岁有所降低(沈崇麟,等,1999:15)。而在表中可以看到,男女平均初婚年龄在20世纪后半叶不断上升,在20世纪90年代达到最高峰。1998年的调查结果也显示20世纪后半叶男女平均初婚年龄上升的趋势,《90年代上海家庭变迁》对个中原因进行了详细论证。男女平均初婚年龄在进入21世纪后有明显回落。进入21世纪以后,20世纪70年代末80年代初出生的独生子女先后进入婚龄,他们的父母大多有稳定的经济收入,父母们一方面不希望子女年龄太大还没结婚,另一方面也有能力为子女的婚事提供经济援助。也许正是父母的这种期望和援助在一定程度上促使了上海男女平均初婚年龄的回落吧[1]。

表1.3.6 夫妻平均初婚年龄的变化

而从各种婚礼形式的分布看(见表1.3.7),“婚宴”在各种婚礼形式中占压倒性优势,比例高达65.93%。其次则是双方家庭聚餐,比例为21.50%。其余各种类型的婚礼形式则都是凤毛麟角,比例很小。至于夫妻的恋爱期(从认识到结婚的时间)平均超过28个月,这些情况与1998年调查结果基本一致。

表1.3.7 婚礼形式

(二)家庭结构

《90年代上海家庭变迁》指出:“90年代上海城市家庭结构的变迁呈现出家庭规模小型化的特点和家庭类型核心化的趋势。”(徐安琪,等,1999:117)下面看一下本次调查结果所显示的家庭规模和家庭类型方面的状况。

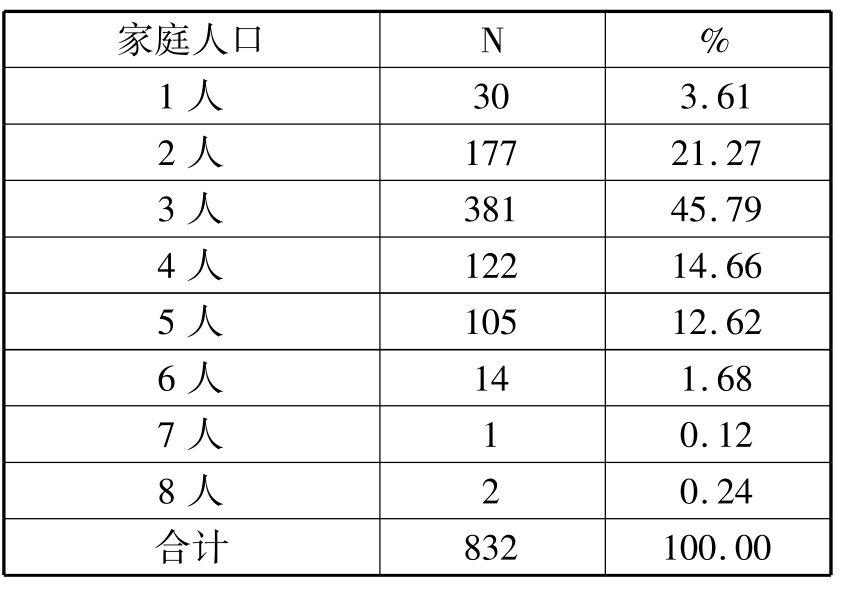

首先,在家庭规模方面,本次调查结果显示(见表1.3.8),上海居民家庭中,以2人家庭和3人家庭居多,前者为21.27%,后者为45.79%,两者相加超过67%。目前上海家庭户均人口为3.2人,与1998年的户均人口3.3人相比,几乎没有变化。但是,值得注意的是,1998年的3人家庭的比例高达64.5%(徐安琪,等. 1999:118),比这次调查所得数据高得多。

表1.3.8 家庭人口分布

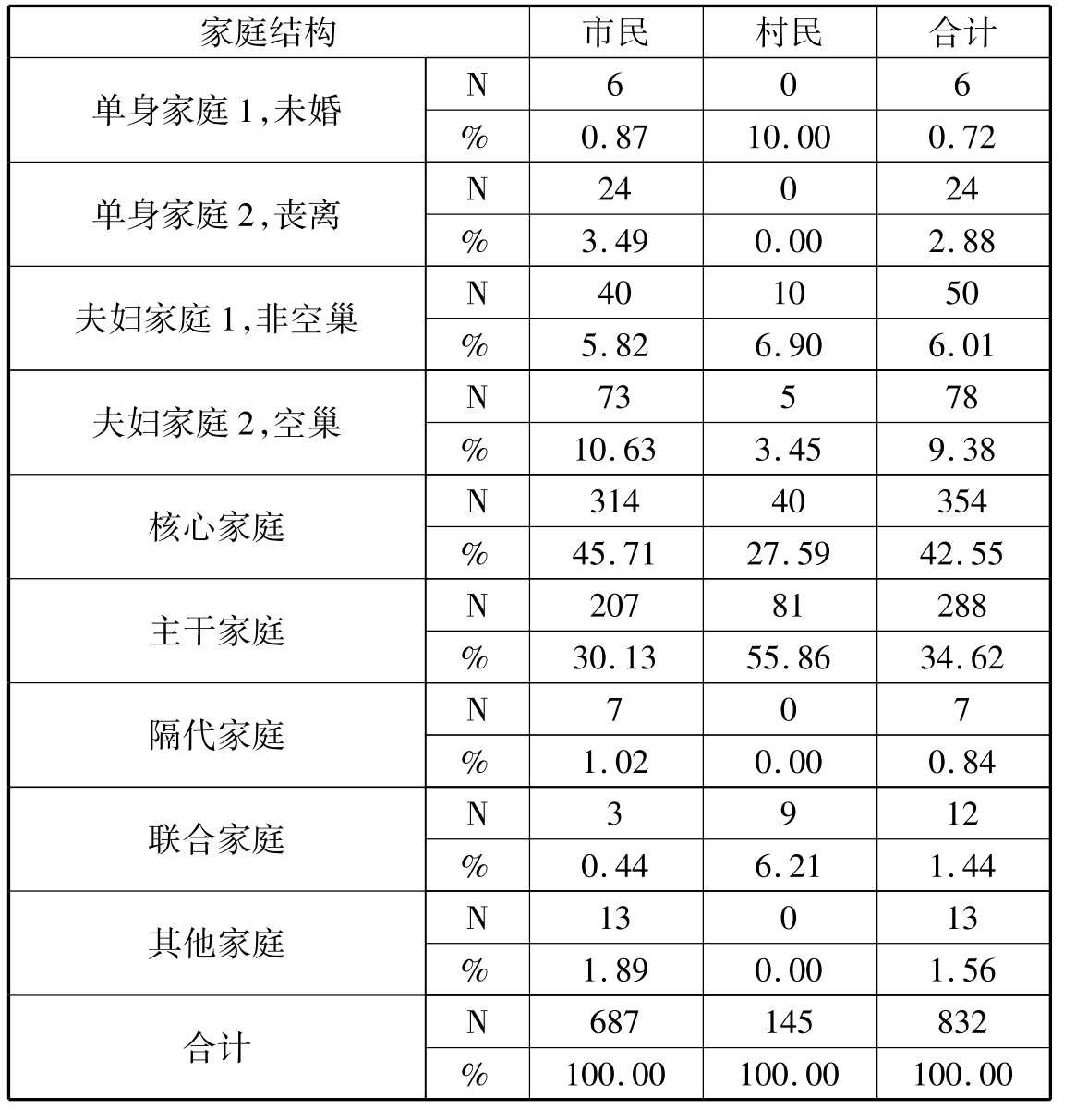

其次,在家庭类型方面,表1.3.9表明核心家庭在上海居民家庭中所占比例最高,城乡合计为42.55%,其中市民中核心家庭比例高达45.71%。有必要留意的是,与1998年的调查结果相比,虽然家庭户均人口数量无甚变化,但核心家庭的比例有较大幅度下降,主干家庭和隔代家庭的比例明显上升,1998年核心家庭、主干家庭、隔代家庭的比例分别71.8%、19.60%和0.9%(徐安琪,等,1999:122)。关于20世纪八九十年代上海夫妇家庭和核心家庭的比例显著上升的主要原因,1998年的调查报告指出,那是由于随着上海居民居住状况的改善,婚后独立门户与父母分居的年轻人以及与已婚子女分居的老年人显著增加所造成的(徐安琪,等,1999:121)。那么,本次调查为何有不同的结果?究其原因,可能在于被调查者的“家庭成员身份标准”。在本次调查中,被调查者被明确告之:是否属于家庭成员,不以户籍为准,而以你本人的判断为准。这样,不少人会把不在同一户籍的父母、子女或孙辈儿女列入家庭成员,其结果就导致了核心家庭比例下降、主干家庭和隔代家庭的比例上升。

上述现象表明,在上海,很多家庭的界限是不明确、不固定的,其成员的数量根据实际情形发生变化。譬如,子女结婚后与父母分居,之后又有了自己的孩子,形成一个新的3人核心家庭,而其父母的家则可能形成一个新的夫妇家庭或单身家庭;但是第三代可能经常住在祖父母或外祖父母的家,或者白天在祖父母或外祖父母的家、晚上回父母的家,这样也可以说形成了一个新的隔代家庭;还有,婚后与父母分居的子女本身也可能经常吃住在父母家,这样就也可以说形成一个新的主干家庭。日本学者落合惠美子在一项关于无锡市的家庭调查中发现,70%的家庭或与父母同居或与父母比邻而居,或其住处离父母的住所相距不远,家庭生活与父母的家庭有着千丝万缕的联系。她据此认为,对中国家庭来说,真正意义上的家庭核心化还为时尚早。针对中国家庭的这一特点,落合惠美子、首藤和明等日本学者提出,研究现今中国家庭,不能停留于传统的“集团性”的视角,而必须导入新的“关系性”的视角。“集团性”视角强调家庭成员的确定性和家庭成员互动类型的稳定性,把家庭看作是一种“家族集团”;“关系性”强调家庭成员的不确定性和家庭成员互动类型的灵活性,把家庭看作是一种“家族圈”(首藤和明,等,2008:152-182,337-351)。

表1.3.9 城乡居民的家庭结构情况

(三)家庭经济

下面根据本次调查结果,从住房、家庭收入以及与家庭经济相关的心理状态等三个方面分析进入21世纪以来上海家庭经济生活的变化。

1.住房

改革开放以来,尤其是进入21世纪以来,最能体现上海家庭经济生活变化的,莫过于住房条件的改善以及房产拥有者比例的大幅度上升。

《90年代上海家庭变迁》中的调查数据显示,1998年上海家庭户均住房面积为27.1平方米,比1982年增加了5.8平方米,比1993年增加了2.6平方米(徐安琪,等,1999:128),而本次调查的户均住房面积达到近72平方米。

在户均住房面积扩大的同时,住房类型中“单元楼”、“电梯公寓”和“独门独院”的比例合计达到近70.0%(表1.3.10),由此可推知能够单独使用厨房、浴室和厕所的家庭的比例比1998年的55.0%、51.5%和49.8%有较大幅度的上升(徐安琪,等,1999:129)。

表1.3.10 住房类型

特别值得注意的是,1998年上海居民的房产拥有率为13.2%[2],但如表1.3.11所示,2006年“商品房”、“自建房”和“祖传私房”三项合计达到49.9%。另外,在表中还可以看到,上海居民中已经有一部分人拥有第二套房产。

表1.3.11 住房来源

2.家庭收入

本次调查结果显示,2005年上海家庭的户均年总收入为35 208.72元(标准差为32 296.98),丈夫和妻子的平均年收入分别是13 988.94元(标准差为10 487.95)和10 940.03元(标准差为7 705.01)。需要说明的是,这两个数据与1998年的调查结果相比,各减少了140元和220元(徐安琪,等,1999:125)。另外,从上海统计局公布的2005年上海城乡居民家庭人均年可支配收入分别为18 645元和8 342元来看,本次调查结果的数据也似乎偏低。分析表1.3.12反映的家庭成员在业状况,“离退休”的比例高于“全职工作”的比例,这可能是造成本次调查结果中家庭收入偏低的原因。

3.与家庭经济相关的心理感受

近年来,不少学者花很大气力论证我国社会已经出现中产阶层。但是,什么是中产阶层?毋庸置疑,中产阶层首先应该是一

表1.3.12 家庭成员在业状况

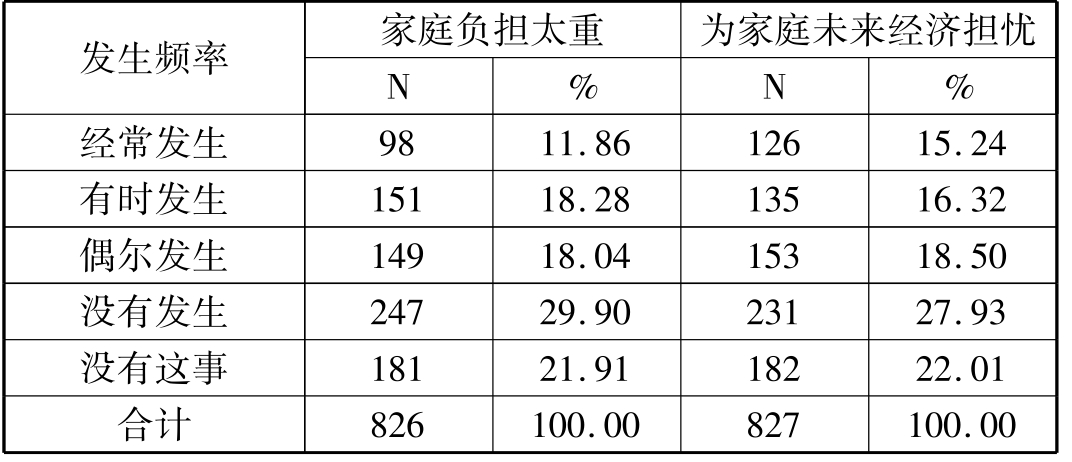

个生活质量的概念,但是,即使就客观标准而言,也很难界定作为中产阶层应该有的生活质量的指标体系,而生活质量还与人的主观感受相关。关于引起社会分层的决定性原因,马克思主义阶级理论把它归结为“人们在一定社会经济结构中所处的地位不同”,特别是对生产资料的占有关系(列宁,1995:11);马克斯·韦伯认为除了经济因素,声誉和权力也对社会分层具有决定性意义;而现在国外学术界普遍关注“势力”(power)、“财力”(property)、“社会评价”(social evaluation)和“心理满足”(psychic gratification)这四个因素对社会分层的意义,认为正是这四方面的差别,决定了各社会群体在社会层次结构上的不同地位(原勉,等. 2002)。日本学者大前研一在其著作《中产阶层消失的危机与商机》中设置了三个问题:(1)还贷对你来说,是否成为很大压力;(2)你是否不想结婚,更不想养儿育女;(3)你是否为孩子将来的教育经费担忧。大前认为只要其中有一个以上的答案是肯定的,就表明你还没有进入中产阶层或已经从中产阶层下滑到中低阶层。这一关于中产阶级的标准,既提示了决定人们生活质量的客观要素的主要方面,又指出了人们对这些客观要素的心理感受本身的重要意义。从这种方法论出发,本次调查也把相关的心理感受作为了解和分析家庭经济状况的重要数据。从表1.3.13可以看到,在接受问卷调查之前的一个月里,有48.18%的人产生过“觉得家庭负担太重”的念头,其中“经常产生”这种念头的达到11.86%;有50.1%的人曾“为家庭未来经济状况担忧”,其中经常为此担忧的超过15%。按照大前研一的标准,至少50%左右的人算不上“中产阶层”。

表1.3.13 过去一个月里事件的发生情况

(四)家庭关系

所谓家庭关系,是指家庭成员间相互关系的总和。一般而言,家庭关系主要由夫妻关系、亲子关系和兄弟姐妹关系构成,而亲子关系又可延伸为婆媳翁婿关系、祖孙关系。进入新世纪以来,在随着城市化、老龄化的进展,无论在城市还是乡村,我国的家庭关系发生了很大变化,愈来愈趋于多样化。这里主要说明夫妻关系和兄弟姐妹关系,亲子关系则在本调查报告的第三节“老龄化与家庭生活变迁———上海老年人的家庭生活和家庭角色”进行分析。

1.夫妻关系

夫妻关系是家庭关系的基础。一般认为,夫妻关系结构是一种通过分工与合作而形成的一个特殊等级系统,势力(power)关系和分工关系成为夫妻关系结构的两个基本方面。关于夫妻势力关系结构的理论,西方社会学理论中主要有哈布斯特(P.G. Herbst)的“势力论”、布拉德(R.O.Blood)和沃夫(D.M.Wolfe)的“资源说”和罗得曼(H.Rodman)的“规范—资源说”。哈布斯特把具有决定意义的控制能力称为“势力”,把它和家庭事务的实施活动(activity)作为两个基本分析单位,认为“power”和“activity”的不同组合,构成夫妻势力关系的四种类型,即“夫优势型”、“妻优势型”、“一致型”和“自律型”(P.G.Herbst,1952:3-35)。布拉德和沃夫把“势力”(power)看作是一种能够影响他人行动的潜在能力,把它与公认的权威(authority)相区别。他们认为,在夫妻关系中,“势力”是一种在家庭生活各领域具有决策权的现实力量(actual power),夫妻间的势力分配取决于夫妻一方为另一方所提供的满足其需要的资源(resource),这种资源包括个人所具有的体力、技术、知识、经验以及直接或间接的经济能力;与此不同,“权威”是指一个人所具有的一种被公认的或被他人认可的势力,它取决于社会规范。他们指出,在现代社会,夫妻之间的势力关系不取决于权威,而取决于夫妻各自拥有的资源(R.O.Blood&D.M.Wolfe,1960:11-46)。罗得曼通过对五个城市的调查,认为社会规范不仅影响资源分配,而且影响资源对势力的作用,因此,他提出“规范—资源说”,从社会规范和资源的相互作用来说明夫妻之间的势力关系(H.Rodman,1972:50-67)。这些理论有助于我们分析上海的夫妻关系。

《90年代上海家庭变迁》把“上海家庭的夫妻关系的特点”概括为两点,即“和谐平等的夫妻互动”和“妻子拥有更多的家庭管理权”(徐安琪,等.1999:131,134),并分析指出,上海夫妻之间一般都有“较为频繁的心理交流”(徐安琪,等,1999:132),夫妻双方都有“较高的婚姻满意度”(徐安琪,等,1999:132),“夫妻在意见不统一时经常发生冲突的比重很低”(徐安琪,等,1999:133),而且,在拥有职业和经济独立的基础上,上海的妻子们在家庭日常开支中拥有更多的支配权(徐安琪,等,1999:135)。

本次调查的832个对象中,初婚夫妻678对、丧偶再婚夫妻6对、离婚再婚夫妻9对,所占比例分别81.5%、0.7%和1.1%;另有同居男女2对,占0.2%。调查结果显示,和谐和平等依然是上海夫妻关系的主流,而且较1998年更有所进步,这可以从以下几个方面得到反映:

(1)本次调查的数据显示,上海城乡家庭夫妻之间有良好的心理交流和情感沟通,能够互相信任和互相尊重。从具体数据来说,96%以上的妻子能够倾听丈夫的“心事和烦恼”,93%以上的丈夫能够倾听妻子的“心事和烦恼”;近95%的妻子能够对丈夫的“能力和成果给予较高的评价”,超过94%的丈夫能够对妻子的“能力和成果给予较高的评价”;约97%的丈夫承认“会在一些事情上”得到过妻子的“忠告和帮助”,超过93%的妻子承认“会在一些事情上”得到过丈夫的“忠告和帮助”;遇到事情拿不定主意时,68%以上的人首先找配偶商量。

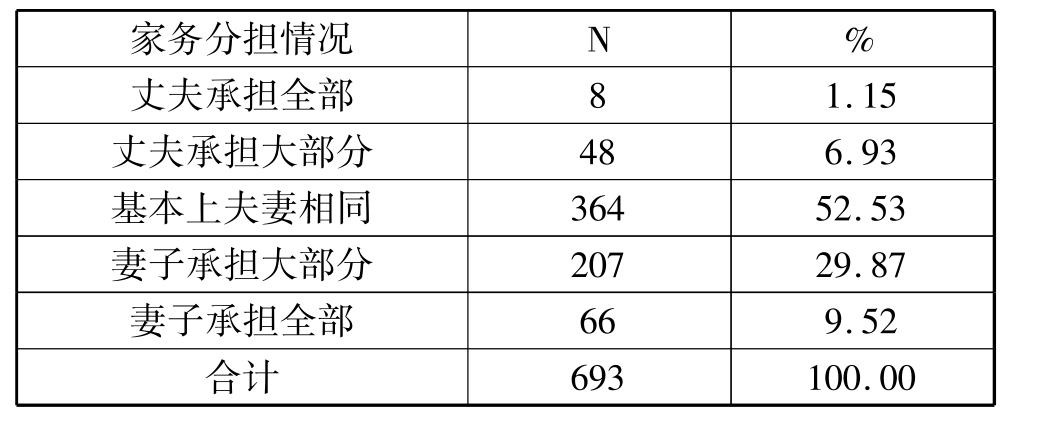

(2)本次调查数据也同样显示,上海城乡家庭夫妻在共同分担家务方面又有所进步。具体结果如表1.3.14所示,双方承担的家务量基本相同的夫妻超过52%,这个比例远远超过1998年调查结果的24.93%(徐安琪,等,1999:136);承担“全部”或“大部分”家务的妻子的比例虽然还是很高,两者相加,达到39%以上,但比1998年调查结果的50.44%有较大幅度下降(徐安琪,等,1999:136)。可是,另一方面,承担“全部”和“大部分”家务的丈夫的比例低于1998年调查结果的14.63%(徐安琪,等,1999:132,133),不足8.5%。

表1.3.14 夫妻分担家务状况

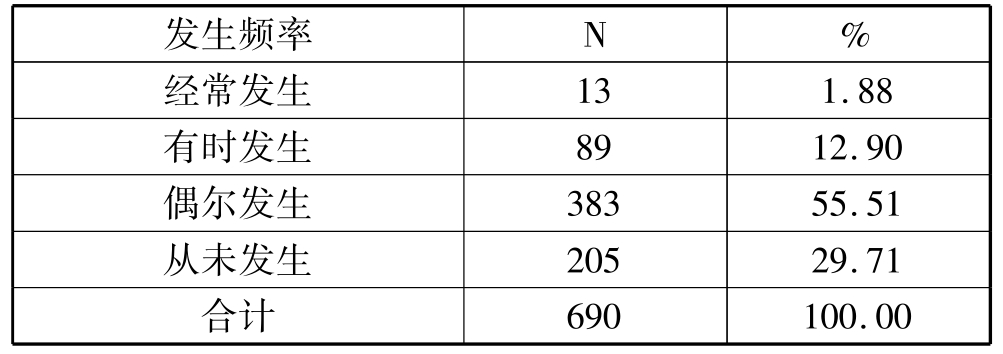

(3)夫妻争吵的频率有所下降(见表1.3.15)。2005年夫妻争吵“经常发生”、“有时发生”、“偶尔发生”的比例由1998年的3.75%、17.57%和59.82%分别下降为1.88%、12.90%和55.51%(徐安琪,等,1999:132,133),而“没有发生争吵”的比例则由18.86%上升为29.71%(徐安琪,等,1999:132,133)。

表1.3.15 近一年中夫妻争吵的发生频率

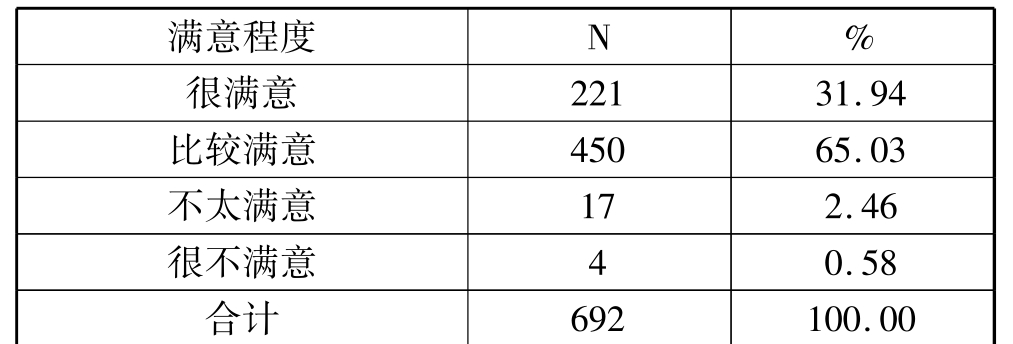

(4)夫妻双方的婚姻满意度有所提高(见表1.3.16)。对自己的婚姻感到“很满意”和“比较满意”的比例从1998年的94.4%上升为96.9%(徐安琪,等,1999:132,133),感到“很不满意”和“不太满意”的比例则从1998年的5.62%下降为3.04%(徐安琪,等,1999:132,133)。

(5)夫妻双方都非常重视婚姻的质量。调查数据显示,赞成“没有爱情的婚姻应该离婚”的夫妻超过81%;当然,不可忽视的是,依然有近19%的夫妻不赞成这种观点。

表1.3.16 夫妻关系满意度

另一方面,值得注意的是,即使在上海这个现代化大都市里,还是有相当多的夫妻未能摆脱传统夫妻分工论的影响。本次调查的数据显示,近80%的夫妻赞成“男主外,女主内”,近60%的夫妻赞成“养家糊口是男人的责任”。我们认为,这与事实上的制度性女性歧视有关,女性低于男性的法定退休年龄、男性工资收入普遍高于女性是其中的两个重要方面,因为它们直接削弱了女性在家庭中的自身资源。如本次调查结果显示,在经济收入上丈夫普遍高于妻子,而这与1998年调查结果相一致(徐安琪,等,1999:125)。

2.亲属关系

关于上海的亲属关系的特征,1998年调查报告《90年代上海家庭变迁》分析指出,“现代上海城市家庭的亲属关系网络已实现向双系并重的过渡,并出现了向女性亲属倾斜的趋向”(徐安琪,等,1999:138)。本次调查结果证实上海家庭的亲属关系确实存在“双系并重,略倾斜于女性亲属”这样的特征。表1.3.17数据显示,除了“基本上每天联系”和“每年联系几次”的男方不同住亲属的比例略高于女方不同住亲属之外,“每周联系3~4次”、“每周联系1~2次”和“每月联系1~2次”的女方不同住亲属的比例都高于男方不同住亲属,而“基本上不联系”的男方不同住亲属的比例则略高于女方不同住亲属。

表1.3.17 与双方不同住亲属的来往情况

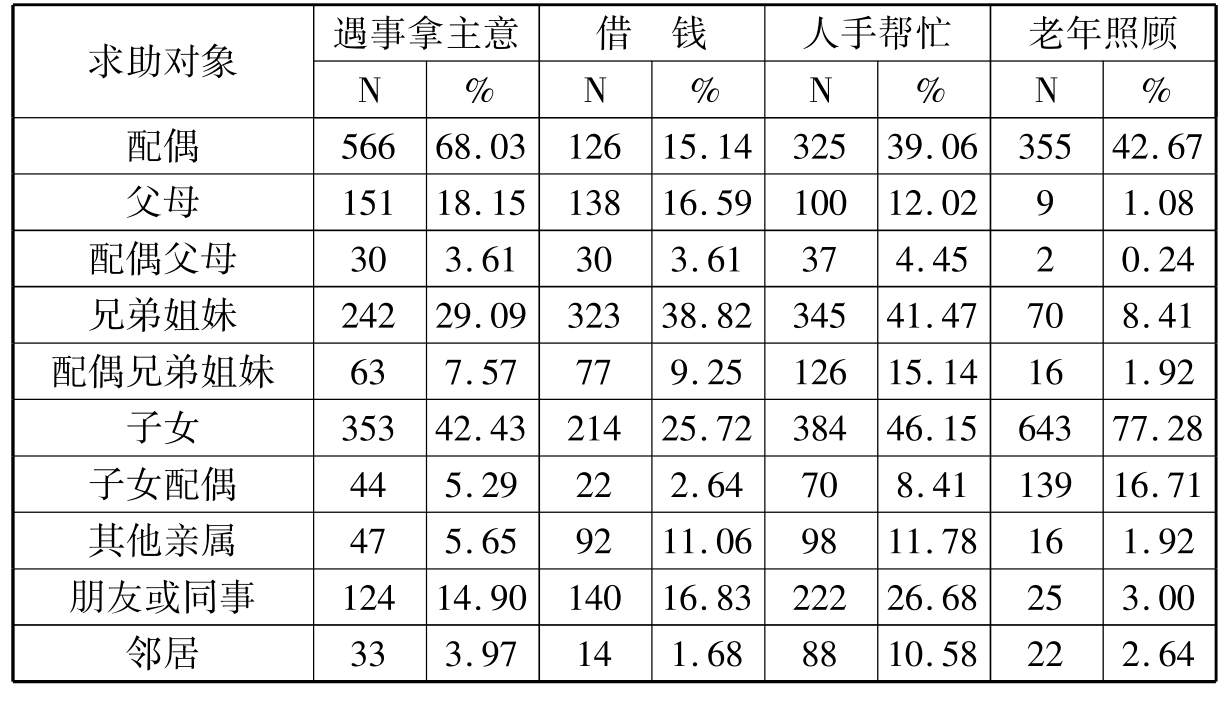

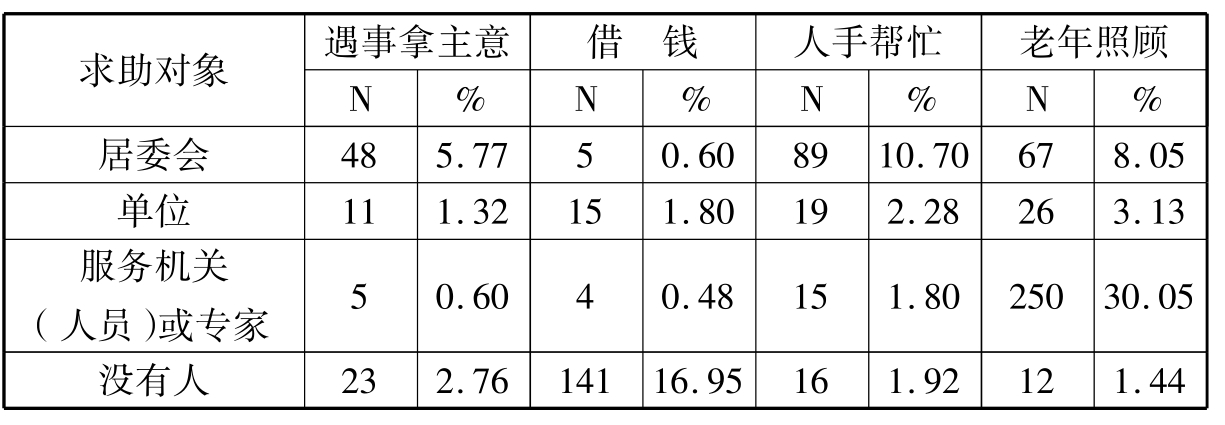

作为维持亲属交往的纽带,亲情之外的主要因素是什么?如表1.3.18数据所示,在“遇事拿不定主意”、“需要借钱”或“需要帮手”等需要寻求帮助的时候,“兄弟姐妹”分别是位居第三、第一和第二的求助对象,而如果算上“配偶的兄弟姐妹”,其所占比例就更高。

表1.3.18 在不同情况下寻求帮助的对象情况

续表

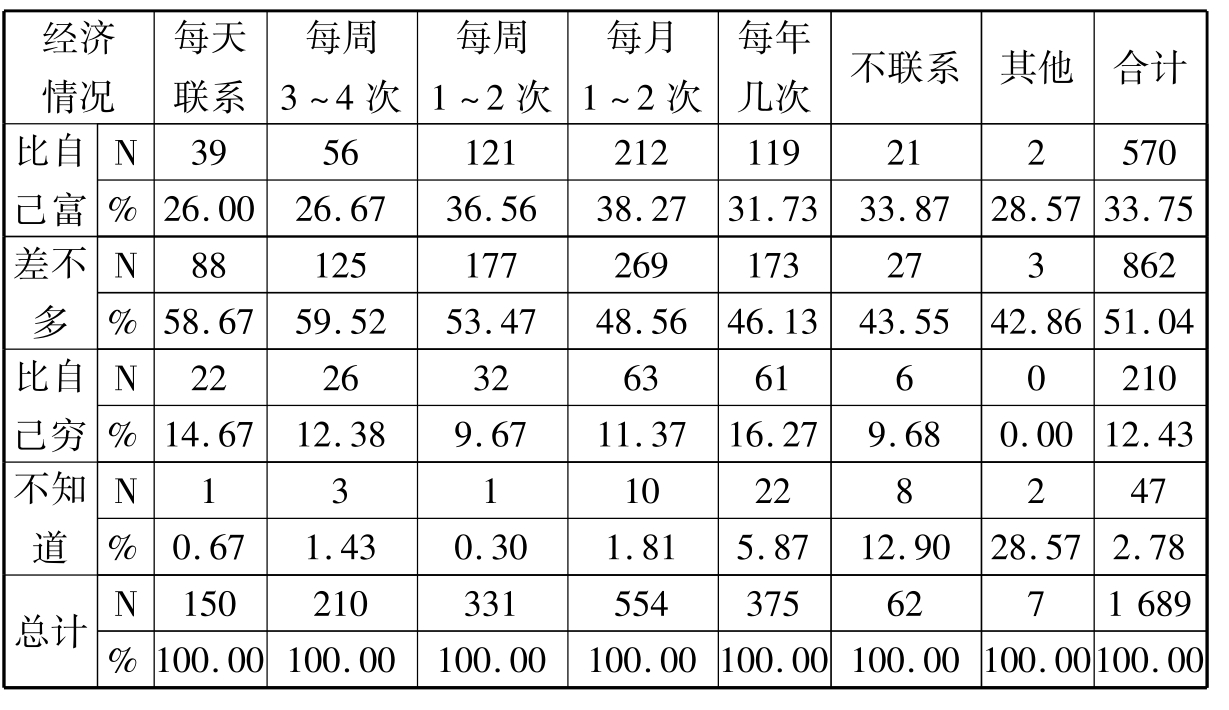

在市场经济的社会环境中,家庭经济条件是否会影响亲属交往?本次调查的有关数据显示(见表1.3.19,表1.3.20),无论是与男方不同住亲属的交往还是与女方不同住亲属的交往,与“和自家经济条件差不多”的亲属的交往都居第一位,其次则是与“比自家经济条件好”的亲属的交往,而与“比自家经济条件差”的亲属的交往则再次之。

表1.3.19 不同联系频率的男方不同住亲属的富裕程度情况

表1.3.20 不同联系频率的女方不同住亲属的富裕情况

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。