我國“新子學”研究的現狀與問題[1]

高衛華 楊 蘭 董浩燁

2012年10月22日,《光明日報》國學版刊登了華東師範大學先秦諸子研究中心方勇教授的《“新子學”構想》一文,引起了學術界的廣泛關注。經、史、子、集四部作為中國傳統文化的集體智慧,具有創造性、開放性、强生命力的特徵。“新子學”的提出,促使諸子之學在繼集部有新文學、經部有新經學、史部有新史學之後,迎來了“新子學”的研究、傳承時代。這不僅充分顯示了中華優秀傳統文化綿延不絶的極强生命力,也促進了中華優秀傳統文化在新時代新背景下焕發新的生機。方勇教授提出:“諸子之學從來都是當下之學——自彙聚諸子思想的諸子文本誕生伊始,伴隨後人對文本的不斷詮釋、解構與重建,子學如同鮮活的生命體,不斷發展、演變,生成一代又一代的新子學。”[2]尤其在我國文化建設的當下,“新子學”的提出,是對中華傳統文化的精華的再認識、再闡釋、再汲取、再升華,因此也是一項重要的優秀傳統文化的建設工程。

一、研究綜述

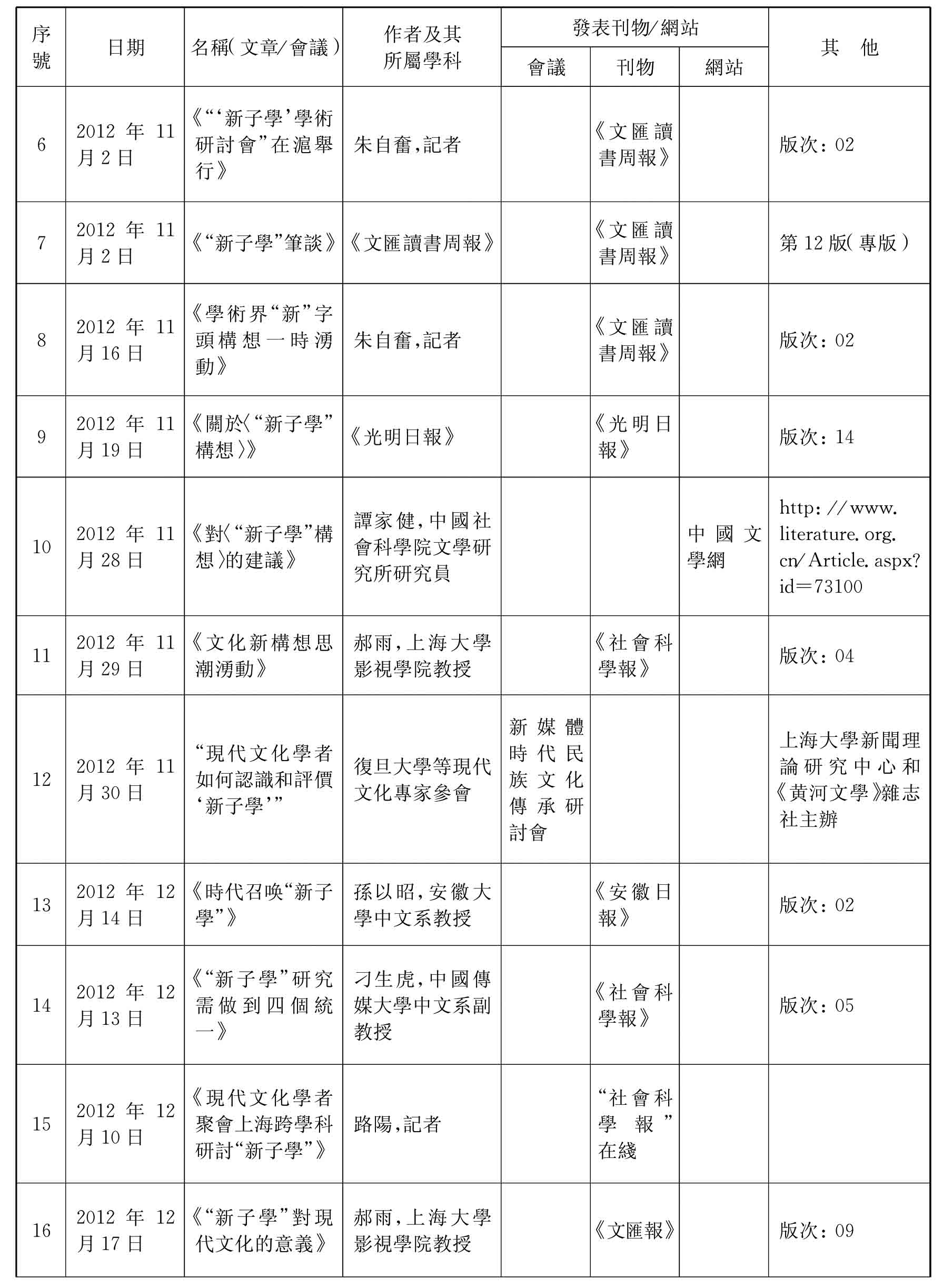

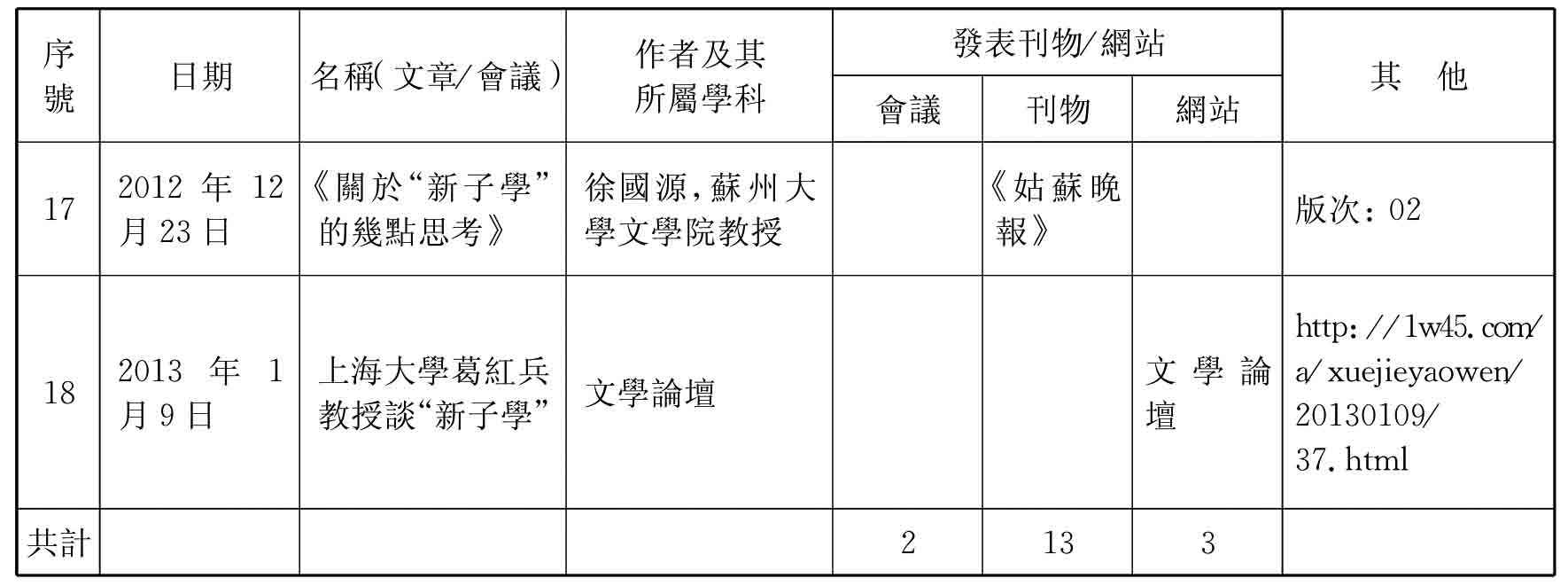

《“新子學”構想》一文發表前後,學界及媒體圍繞“新子學”進行了一系列探討。本文以主題相關度為準則,選取2011年12月26日至2013年1月9日一年多來,論及“新子學”的兩次會議和16篇文章進行梳理研究。通過對現有研究成果的分析歸納,我們發現“新子學”研究具有以下特徵:

(一)短時間内掀起學術熱潮,媒體參與度高

2012年10月22日,《光明日報》以近乎整版篇幅發表了華東師範大學方勇教授的文章《“新子學”構想》,學界和媒體迅速跟進,自此一股研究“新子學”、討論“新子學”的熱潮拉開帷幕。如附表所示,2012年10~12月,共有14篇文章從不同角度論及“新子學”。由華東師範大學主辦的“新子學”學術研討會,由上海大學新聞理論研究中心和《黄河文學》雜志社主辦的主題為“現代文化學者如何認識和評價‘新子學’”研討會,先後於2012年10月27日、12月1日舉行。由此可見,關於“新子學”的研究和探討不僅呼應及時,反應迅速,而且很快在2012年11~12月形成一個小高潮。同時,媒體參與度高也是一大特點。如附表所示,在“新子學”的研究和探討中,多數成果發表於(學術)報刊(12篇)、網站論壇(3篇),而且媒體在這場討論中通過議題設置等顯示出很高的參與性。如《文匯讀書周報》於2012年11月2日特邀卿希泰、譚家健、王鍾陵等有關專家學者參與筆談,整版刊登《“新子學”筆談》一文,以期引起對“新子學”的進一步思考與討論。

媒體的多篇報導及各位專家學者在媒體上對“新子學”不斷進行的深入探討,促使“新子學”逐漸從一個構想變成一種引起社會廣泛關注和思考的文化潮流,對“新子學”的解讀越來越多,對“新子學”所根植的中華民族傳統文化與中國當下的時代背景的剖析也越來越多。媒體的高度參與形成了一個高水準、多層面的意見集合場,為“新子學”的進一步發展營造了良好的學術和文化氛圍。

(二)深厚的學術淵源和民族精神傳承性

“新子學”研究在短時間内迅速掀起了一股研究和報導的熱潮,並不意味着“新子學”研究是“拔地而起”。“新子學”的提出和研究,都是基於對中華優秀傳統文化的根源與發展的理性考察,是深入探索和不斷創新的結果,凸顯的小高潮是“新子學”更深遠的學術淵源和民族精神傳承的一種表現形式。

就個人學術研究脈絡而言,早在2012年4月7~9日,《“新子學”構想》一文的作者方勇教授作為主要推動者,就在華東師範大學先秦諸子研究中心主辦了一場名為“先秦諸子暨《子藏》學術研討會”的學術會議,與會的近60位學者主要就文化强國與先秦諸子的現代價值、諸子及其學派的再認識、《子藏》編纂與古籍整理的持續推進等問題進行了深入討論和廣泛交流。而更早之前,方勇教授曾在《〈子藏·莊子卷〉:莊學文獻集大成者》一文中提出“新子學”的思考與展望:“《子藏》搜遺籍,極大觀,為傳統子學現代化提供扎實的基礎,正是‘新子學’得以正式提出的根基。”[3]這些年來,從莊子文本到莊學史,再由莊子研究進而拓展至諸子編纂《子藏》,現在又提出“新子學”的概念,方勇教授的學術研究有着清晰的發展脈絡:“‘新子學’概念的提出,根植於我們正在運作的《子藏》項目,是其轉向子學義理研究領域合乎邏輯的自然延伸,更是建立在我們深觀中西文化發展演變消息之後,對子學研究未來發展方向的慎重選擇和前瞻性思考。”[4]而就文化學界的研究而言,很早以前,就有人斷言我們正在迎來一個新的“子學時代”[5]。展望21世紀中國學術發展前景,學者們認為,學術思想活動的個人化和民間化在20世紀90年代愈演愈烈,標志着“原創性學理與學術話語”的生成和隨之而來的某種春秋戰國式的百家争鳴的思想格局的到來。繼經、史、集部有新文學、新經學、新史學之後,“新子學”的提出,使諸子之學也迎來了“新子學”時代,充分顯示了中華傳統文化的深遠性、傳承性和創新性。

(三)較高的學術評價和積極的建議

1.地位:“一面新的文化旗幟”

在這次研究熱潮中,上海大學郝雨教授作為“新子學”研究的積極參與者,先後撰寫了《文化新構想思潮湧動》[6]、《“新子學”對現代文化的意義》[7]兩篇文章,評析和研究“新子學”,認為“作為一面新的文化旗幟,‘新子學’必將在整個文化學界更大規模地激起復興民族傳統文化的時代潮流。它不僅是古代思想文化的研究範疇,也為現代文化研究者提供了全新的學術基點和方向、旗幟”。這一觀點將“新子學”研究的傳統文化傳承傳播的價值、意義,提升到了一個新的理論高度。

安徽大學中文系孫以昭教授以《時代召唤“新子學”》為題,撰文表達他對方勇教授觀點的贊同和支持,認為“新子學”的提出,是應當前文化交流空前密切、信息傳遞高效快速的時代需要而生。因此,全面系統的研究、展現諸子百家中的思想精髓,並在繼承中發展創新、形成體系,有着深遠而非凡的意義。《上海科技報》以《“新子學”體現時代精神》為題,對“新子學”學術研討會進行報導時,也强調了“時代”性。總之,研究者與報導者都期待着迎接一個更加開放、繁榮的文化時代的到來,認為研究“新子學”,通過深入疏通諸子百家之説這一中國傳統文化的源頭,實現百家争鳴,是我國未來文化發展具有方向性的旗幟。

2.意義:從文化源頭復興傳統文化

對於一個新事物,意義判斷和性質判斷同樣重要。“新子學”的提出已引起部分專家學者對中國文化方向性、主體性問題的新一輪再思考。在現有研究成果中,研究者大多表示了對“新子學”這一觀念的認同,並從不同維度肯定了“新子學”作為一股新生力量對於復興傳統文化、解決其發展問題的獨特意義。

郝雨教授提出,“新子學”對於現代文化研究以及文化發展來説,起碼有四個方面的意義:第一,所謂“新子學”,就是要把我們對傳統文化的研究由原來的以儒學為中國文化單一核心,轉變回歸到諸子百家;第二,這樣一種文化研究的思路,同時也給“五四”新文化運動找到了一個合理的邏輯前提和解釋;第三,在全球化時代,文化也只能是多元的,“新子學”給我們提供了現代文化環境中民族文化繁榮振興的一個重要參照,對當下有着重要的意義;第四,“新子學”的提出,促使我們從子學中尋找到真正使我們民族具有强大發展潛力的根本,找到藴含在諸子百家之中的中國智慧。

上海師範大學楊劍龍教授從“五四”以來中國文化界對傳統文化的態度本身剖析了“新子學”的三方面價值:一是對中國傳統文化的豐厚性,研討吸收諸子文化思想,而不是一直以來的獨尊儒學與弱化其他學派;二是促進了深化研討中國文化的全面性;三是提供了全面闡釋研討中國傳統文化的可能性[8]。上海政法學院李有亮教授亦認為,從民族文化傳承意義上看,“新子學”的價值在於引導人們重返中國文化的最佳生態,即百家、多元的争鳴。

西元前3世紀的先秦諸子之學和五四時期以解放為中心的話語體系,可視為中國思想的兩個源頭。先秦百家共鳴的時代是中國傳統文化最繁榮、最强盛的歷史階段之一,中國文化的真正源頭也自此産生。“新子學”研究諸子百家之“子”,不僅回答了中國文化真正的源頭在百家而並不僅僅是儒家的問題,而且解決了對“五四”新文化運動造成現代以來中國傳統文化的斷裂觀點的認知,找到了一個合理的邏輯前提和解釋。

3.建議:界定對象和範圍、厘清與國學西學的關係

(1)界定對象和範圍

方勇教授主張“新子學”以思想史為對象,認為“新子學”“並非傳統目録學經史子集之子學,而是思想史上諸子百家之子。具體内容則嚴格區分諸子與方技,前者側重思想,後者重在技巧。故天文算法、曆數、藝術、譜録不在子學之列……‘子學系統’是對宇宙、社會、人生的深邃思考和睿智回答,是在哲學、美學、政治、經濟、軍事、教育、技術等諸多領域多維度、多層次的深入展開”(《“新子學”構想》)。這一界定顯然具有更為廣泛的涵蓋度。

中國社會科學院譚家健教授和安徽大學孫以昭教授分别提出了自己的見解。譚家健教授的《對〈“新子學”構想〉的建議》一文指出:“我希望進一步明確,‘新子學’包括釋家、道家和小説家嗎?我以為,佛有佛藏,道有道藏,自成體系,似乎不必納入‘新子學’。但他們又是思想史資料,怎麽處理?小説家類乃古小説,不屬於思想史。方技中也有思想史資料,怎麽處理?”[9]孫以昭教授的《時代召唤“新子學”》一文表示了同樣的思考:“不但方技中有不少思想資料,就連天文、曆數中也有些思想史的資料,對這些應如何甄别、處理。此外,開展研究固然不能離開傳統的訓詁與義理兩個層面,使能貼近文本的原意,也要面對西學,加以比照、吸納,還要進行多學科的綜合性大文化研究。”[10]

以上觀點也是當前“新子學”研究所面臨的一個難點。方勇教授的界定涵蓋度高,同時交叉性也高;譚家健教授和孫以昭教授的疑問則顯示出“新子學”研究尚未走出開拓期。

(2)厘清與國學、西學間的關係

方勇教授提出,“新子學”建立起屬於自己的概念與學術體系,以更加獨立的姿態坦然面對西學。同時,它也將成為促進“國學”進一步發展的主導力量,加快傳統思想資源的創造性轉化,實現民族文化的新變革、新發展,為中國之崛起貢獻出應有的力量。

中國已成為世界第二大經濟體,並在繼續壯大,中華民族正經歷着歷史上最大規模的社會變革,朝民族復興的道路大步前進。但是,如果没有以學術為核心的文化的大發展,民族復興的偉大目標就不可能從真正意義上得以實現。任何一個民族,要想屹立於世界各民族之林,除了物質累積,文化的繁榮更不可或缺。因此,“新子學”要想成為促進“國學”進一步發展的主導力量,以更加獨立的姿態面對西學,就必須建立起中國學術的核心價值,以此構成中西對話。對此,蘇州大學文學院教授王鍾陵提出:首先,建立中國學術的核心價值應該返回到先秦典籍之中;其次,傳統文化也必須在與西方話語的對話中、在解決現實困境的作用中,來鑒别其價值。針對西方的話題,對照中西兩種話語,在對話中求深入、求新意;第三,子學研究的革新,需要建立一種新的詮釋學;第四,經典作為民族文化之根,形成了民族文化意義空間的構築,因此要敬畏經典。

中國傳媒大學文學院副教授刁生虎則認為,運用古今會通的原則和方法進行子學研究,不僅是必要的而且是可行的正途。因此,解讀子學文本的過程就是今人與古人、東方與西方就人類共同面臨的問題進行互動與對話的過程,這就決定了“新子學”研究需要自覺吸收一些西方現代哲學、語言學、美學、文藝學、闡釋學乃至文化人類學理念進入論述的視野,力求在古今結合、中西融通方面有所努力[11]。這種開放的學術研究思維,世界性的研究視野,以及對於中西平等對話權的研究設想,對於“新子學”研究的豐厚與深入,無疑都是一種有力的促進。

以上學者的研究思路,均顯示出古今貫通、中西結合、視野拓展、立足於解決我國社會發展中的現實問題的學術思維及實用價值觀。子學研究打破純學術局限,成為中華優秀傳統文化傳承發展的一脈綿延不斷的源流,從而焕發新時代的生命力。但是,如何從學理層面實現這一設想,還需要嚴謹的求證。

(3)立足文本分析、統一歷史與邏輯

對於“新子學”的文本分析,中國傳媒大學文學院副教授刁生虎認為要做到兩個統一:一是理性與直覺的統一,二是宏觀與微觀的統一[12]。其中,理性與直覺的統一基於中國子學這一特定研究對象。中國子學著作是諸子對其所處時代及問題理性思索的産物,但從存在形式方面看,子學著作大多以語録體和解經(闡釋)體為主,富有獨斷色彩,往往只下結論而没有論證。再從表現形式來説,雖然誕生於中國軸心期的子學著作富有深厚的哲理論述和高度的理性概括,但其重要組成部分卻是寓言故事,而且這些寓言故事往往是以神奇瑰麗的想象和汪洋恣肆的文學筆調出之,極其深刻地表現了諸子獨特的哲學思想,因而這些文章又是傑出的哲學論文。因此,對於子學文本來説,僅靠理性把握的方式遠遠不够,還必須輔以直觀的體驗。宏觀與微觀的統一則基於傳統子學研究充斥微觀研究而導致只見樹木不見森林的局限和不足。子學本身自有其建構材料、結構框架、外部形式以及内部格局,其在思想體系、風格表現、審美境界、思維模式、修辭藝術等諸多方面都自成一格。因此,只有注重從總體上對子學文本加以認識,才能揭示出藴藏在其深層内部的基本規律。基於此種理念,“新子學”研究者在處理子學活動和現象時,應力求從大處着眼,宏觀俯仰,多維審視,動態把握,努力把子學現象和子學活動的基本風貌盡可能完整地分層次地展現出來。同時,不能脱離微觀考察,必須從具體的學術活動和現象開始,借助“大處着眼,小處着手”的方法,努力做到宏觀把握與微觀分析有機而又辯證的結合。

所謂歷史,一是指認識對象本身的發展史,二是指人們對認識對象認識過程的發展史。所謂邏輯,是指理性思維以概念、範疇等思維形式所構建的理論體系。歷史和邏輯的統一,是指主觀的邏輯要以客觀的歷史為基礎和内容,邏輯是歷史的理論再現。恩格斯説:“歷史從哪裏開始,思想進程也應當從哪裏開始。”刁生虎副教授在《“新子學”研究需做到四個統一》一文中提出,對於“新子學”的研究者來説,在學術立場和研究方法上也應該做到歷史和邏輯的統一。究其原因,歷史主義的研究理論與學術實踐易陷入零碎而鬆散史料的純客觀性堆砌而導致兩方面的困境,而邏輯主義的研究理論與學術實踐則易於“削足適履”,以主觀邏輯代替客觀事實,使學術研究流於空泛而不切實際的議論。刁生虎建議,一方面要充分重視子學史料的搜集整理與客觀重現,另一方面也要充分注意發揮研究者本人的主體意識與學術主張;一方面要細緻而又生動地描述子學文獻中豐富多彩的活動與現象,另一方面也要系統而又深刻地揭示潛藏於各種紛繁複雜現象背後的普遍性與一般性的規律[13]。

方勇教授提出“新子學”概念,在一定意義上講,是對於先秦諸子學説研究在新形勢下的革新[14]。因此,做好先秦諸子學説的文本分析是研究“新子學”的必由之路。

二、當前研究中存在的問題

“新子學”的概念是方勇教授站在“新子學”與傳統子學、西學、國學等現行學術之間關係的角度提出來的,“新子學”的構想是學界為建立中國學派進行的自覺的理論探索,是為了努力建立起本土化的理論體系。我們認為,“新子學”之“新”的精髓,是方勇教授提到的“學界及國人對西學心態的日趨理性和成熟以及對中華文化走向的重新思考”,而這種理論自覺必將推動本土化理論體系的建立。改革開放30年以來,中國經濟社會取得了長足的發展,但同時也産生了諸多社會矛盾,因此迫切需要大批學者來發揮其智慧,系統探討解決當前所面臨的各種社會矛盾所需的各種理論和策略。在這樣的時代背景下,“新子學”的提出及其推動的本土化學術理論體系的逐步建立正是題中之義,是時代發展的需要。與此同時,“新子學”所帶來的理論體系的本土化,將會大規模地激發起復興中華民族優秀傳統文化的時代潮流。事實上,“新子學”不僅是古代思想文化的研究,也為當代文化研究者提供了全新的學術基點和方向。它將貫通古代與現代,建立起通暢的古今對話,從而以更加開闊的歷史眼光,尋求文化研究新的邏輯起點和思維脈絡。當然,對於“新子學”這一新概念,當下的研究中還存在一些問題。

(一)“新子學”的概念界定不明晰

雖然在《“新子學”構想》一文中,方勇教授已經對“新子學”進行了闡釋,但並未對“新子學”的概念進行嚴格的界定。這一方面顯示方勇教授對於“新子學”研究的謹慎態度,但同時也給“新子學”的後續研究帶來一系列問題。目前的研究成果顯示,只有少數學者對“新子學”的研究對象和研究範疇的界定存在疑問,並希望“新子學”的概念早日得到完善和確定。而更多的研究和討論則集中在對“新子學”的價值判斷和研究方法上。

子學的意義本身就具有多元性,諸子百家各張其説,互相争鳴,對“新子學”的研究,我們也應該本着衝突與互補、豐富與多元的態度。“新子學”作為一個新生事物,從其發軔到完備,必然有一個漫長而複雜的過程,我們並不期望“新子學”概念的界定毫無争議,相反,我們認為更多的思想碰撞、不同的觀點交鋒更有利於“新子學”的發展和完善,百家争鳴才是我們對現代和今後的中國文化環境的期待和踐行。

(二)參與研究和討論者範圍較窄

根據“社會科學報”在綫2012年12月10日刊登的《現代文化學者聚會上海跨學科研討“新子學”》一文和《文匯讀書周報》2012年11月2日刊登的《“新子學”筆談》一文報導,目前參與“新子學”研究和討論的專家學者所在的高校,上海有5所、北京有1所、厦門1所、蘇州1所,由此可以看出,“新子學”當下的研究學者主要集中在上海,以上海為中心,波及北方的北京和東部沿海地區的蘇州和澳門兩地。這不難理解,“新子學”的提出者是華東師範大學的方勇教授,因為心理和地理上的接近性,華東師大所在的上海地區的專家學者應是對此觀點接觸最早、反映最快和瞭解最多的,故研究也應該是最多的。但是,我們應該看到,學術觀點的探討和研究不應該有地域之分,在上海提出的“新子學”概念不應該僅僅在上海一地及其周圍小範圍討論,這也是目前存在的問題。我們認為,“新子學”當下研究者過於集中在上海,反映出對於“新子學”的研究仍處於小範圍、小規模的階段。要推動“新子學”的發展,首先要解決的便是在更大地域範圍内進行研究和探討。

從研究成果來講,“新子學”不僅僅是古代文化學者的專業課題,也是在當今全球化、新媒體時代,一個為整個文化學界提出的共同主題,非常有現實意義。但是,目前“新子學”的研究者在數量上還是少數,研究成果也較少,並且多集中在專家、教授等高知羣體中,雖然有少數記者和博主參與討論,但其勢極微,廣大的古代文化相關專業學者和社會公衆,尚未在這場初起的討論中發出自己的聲音。此外,從學科背景而言,雖然我們説“新子學”不僅僅是某一學科或少數學科學者的專業課題,但不難發現的是,目前的研究成果多來源於古代文化、宗教學、哲學等學科,傳播學、社會學等專業研究或綜合研究還未被納入。

在更大的範疇上來講,“新子學”不僅僅是一項學術探討,應當還有其更宏大的設想或方向。從傳播學角度而言,現有的“新子學”研究中,報刊等大衆傳播媒介的作用明顯,不管是對相關會議的報導,還是刊登專家學者的文章,或是進行議題設置,都體現出了大衆傳播媒介在傳承和傳播中華民族傳統文化中的獨特作用。不過,對於媒介化社會而言,這樣的傳播力度和廣度顯然不够。正如詹姆斯·W·凱瑞所言:“一個民族的文化是一種文本的集合體,這些文本自身也是集合體”[15],而且“現代傳播手段已經極大地改變了人們的體驗和意識,改變了人們興趣和感覺的構成,改變了通常人們對活着與対所處社會關係的認識”[16]。要想更好地促進“新子學”的發展,不僅要做好學術層面的整理和研究,同步展開有效的大衆傳承和跨文化傳播也很有必要。諸子百家中藴含着深刻的傳播思想,將其本身藴含的傳播思想與現代傳播技術、手段結合起來,通過更加生動、暢通、有效的模式來故事化、生活化、形象化地傳達“新子學”中豐富的思想義理,實現包括文字、講壇、影視、動漫和各種新媒體在内的整合傳播,是很有必要且大有裨益的。

三、對我國“新子學”發展的建議

(一)認識“新子學”意義,厘清“新子學”概念

從民族復興的宏偉意義上看,“新子學”的研究有着廣闊的發展前景。我們正處在實現中華民族偉大復興的關鍵點上,而要實現真正意義上的民族復興,文化是不可或缺的一部分。華夏五千年歷史所積澱的悠久文明不應該沉睡在歷史的長河中,作為國家和民族軟實力的最重要組成部分,中華民族傳統文化的振興已經成為題中之義,而方勇教授的“新子學”構想恰好在這個關鍵的時刻出現,可以説是適逢其時。

從“新子學”出現的背景方面看,其研究有着極大的現實意義,並且能直接轉化為現實生産力,發展前景良好。改革開放以來,隨着我國社會經濟的飛躍發展和國際地位的不斷提高,國際交往也日益頻繁,所面臨的各個方面的諸多社會矛盾也日益突出,因而迫切需要大批的思想家來發揮其智慧,系統探討解決當前所面臨的各種社會矛盾所需的各種理論和策略。因此,方教授所提出的“新子學”構想,具有十分重大的理論意義和現實意義。

同時,“新子學”的提出也給我們民族提供了一個文化繁榮的契機。子學的意義本身就是多元的,諸子百家各張其説,互相争鳴,必然存在着衝突與對立,而這衝突與對立更為多元文化的形成提供了平臺。方勇教授的“新子學”構想,正是對子學的豐富和多元。關於“新子學”的研究,能使學者把傳統傳承下來,把其中的精義發揮出來,把其中豐富的可能性展現出來,然後讓同時代人或者後人來重新審視、重新選擇,提供一個選擇的可能。

中華民族傳統文化博大精深、源遠流長,“新子學”的提出和研究為復興民族傳統文化提供了新的契機,“新子學”體現了全球化、新媒體時代的客觀要求和時代精神,但同時,時代也考驗着“新子學”。厘清“新子學”的概念,是促進“新子學”更好發展的當務之急,也是重中之重。

當然,正本清源只是我們研究“新子學”的基礎,在全球化和媒介化社會,“新子學”要想在信息洪流中舉起大旗、引領思想,還必須做到傳道有方。

(二)上行下達,傳道有方,實現“新子學”多方位傳播

首先,整理典籍、著書立説,豐滿“新子學”的内容。

縱觀中國思想傳播史,無論思想激變如何,學術思想的傳播始終遵循内容為王的準則,而這一準則在當今社會仍然是不變甚至更為重要的。《子藏》搜遺籍,極大觀,為傳統子學現代化提供扎實的基礎,是“新子學”得以正式提出的根基,也為“新子學”的發展提供了綿延動力。但是,我們也應當清楚地看到,僅有《子藏》作為“新子學”的内容支撑,是遠遠不够的。浩如煙海的國學典籍成就了東方思想之美,“新子學”的發展,也需要更多的典籍、新説來從根本上推動。

其次,塑造大家、吸引大衆,增加“新子學”的傳道者。

孔、孟、老、莊作為大家,為諸子學説的發展做出了常人難及的貢獻。同樣,“新子學”的發展,也需要更多的學術大家的推動。目前,“新子學”的提出和發展已經有了方勇教授、郝雨教授等學術大家的鼓與呼,但正如前面所言,當下的“新子學”還呈現在小範圍學術討論的狀態,更多具有相關研究的專家學者還没有參與進來。一方面,我們需要幾位元巨擘高舉大旗,另一方面,我們更需要越來越多的專家學者高聲呼吁。就如説一位學者的參與可以聯動一所高校,那更多學者的參與,就是千萬學子的參與。

當然,如果説“新子學”永遠只作為一種精英文化和學術思想囿於大家之間而遠離大衆,那其生命力也會因喪失民衆智慧而堪憂。諸子之學從來都是當下之學,只有將“新子學”的發展與各個階層的社會大衆的生活關聯起來,吸引大衆的關注,借助大衆的智慧,“新子學”方可以大有發展。

再次,善用媒體、設置議題,提升“新子學”的關注度。

衆多大衆媒體的參與,是“新子學”研究中的一大特點。在媒介化社會,單靠一部分人憑藉口授、文章、書籍作為介質來傳播思想,其傳播範圍不僅較小,而且傳播力會因衆多信息流的衝擊越來越弱。媒介技術的發達使社會進入大衆傳播時代,大衆媒介尤其是電子媒介大大地改變了大衆接受信息的習慣,也改變了大衆的思維方式。正如一部《百家講壇》可以掀起國人的國學熱,電影《孔子》、《墨攻》可以激起西方人對中國思想的好奇心,這些傳播力都是廣泛而細緻的。製作更多圖文並茂、聲畫俱佳的視聽作品,將文化性與娱樂性結合起來,利用報紙、電視等設置議題,吸引大衆的關注,進而自覺參與討論、傳播,這都是傳播“新子學”的有效途徑。

附表:

續 表

續 表

(作者單位:中南民族大學文學與新聞傳播學院)

【注释】

[1]本文為國家社科基金重大招標項目《中華民族傳統文化傳承體系研究》階段性成果,項目編號:GSZ12004。

[2]方勇《“新子學”構想》,《光明日報》2012年10月22日,第14版。

[3]方勇《〈子藏·莊子卷〉:莊學文獻集大成者》,《文匯報》2011年12月26日,第15版。

[4]方勇《“新子學”構想》,《光明日報》2012年10月22日,第14版。

[5]邵建《跨世紀的文化選擇》,《南方文壇》2000年第5期,第18~21頁。

[6]郝雨《文化新構想思潮湧動》,《社會科學報》2012年11月29日,第4版。

[7]郝雨《“新子學”對現代文化的意義》,《文匯報》2012年12月17日,第9版。

[8]路陽《上海跨學科研討“新子學”》,《文學報》2012年12月20日,第6版。

[9]譚家健《對〈“新子學”構想〉的建議》,中國文學網2012年11月28日,http://www.literature.org.cn/Article.aspx?id=73100

[10]孫以昭《時代召唤“新子學”》《,安徽日報》2012年12月14日,第2版。

[11]刁生虎《“新子學”研究需做到四個統一》《,社會科學報》2012年12月13日,第5版。

[12]刁生虎《“新子學”研究需做到四個統一》《,社會科學報》2012年12月13日,第5版。

[13]同上。

[14]王鍾陵《建立中國學術的核心價值》,見《“新子學”筆談》,《文匯讀書周報》2012年11月2日,第12版。

[15]詹姆斯·W·凱瑞《作為文化的傳播》,華夏出版社2005年版,第42頁。

[16]同上,第1頁。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。