2.2 保护区与旅游适应性

分布于世界各地的保护区(Protected Area)有着相对原始的自然环境和较为完整的生态系统,是生态旅游活动最主要的目的地之一。Eagles等(2002:xv)认为,自保护区诞生之日起,保护区和旅游就结下了不解之缘。保护区需要旅游,旅游需要保护区。尽管他们之间的这种关系是复杂的,有时甚至是敌对的,但旅游在保护区的建立和管理过程中始终是一个非常重要的要素。

对于保护区最权威的定义由IUCN于1994年给出,它认为保护区是:通过法律和其他有效途径管理的陆地或海洋区域,主要致力于生物多样性和有关自然和文化资源的管理和保护(IUCN1994)。截止到2002年,全球符合IUCN标准的保护区达到44 000处,其总面积已达到我们这个星球陆地表面积的10%(数据来自UNEP-WCMC,引自Eagles et al.2002:8)。

自然保护区(Nature reserve)是我国保护区体系中最核心的部分,我国把自然保护区定义为:国家为了保护自然环境和自然资源,促进国民经济的持续发展,将一定面积的陆地和水体划分出来,并经各级人民政府批准而进行特殊保护和管理的区域(引自崔国发,王献溥2002)。到2003年底,我国也已建立各种类型、不同级别的自然保护区1 999个,总面积约占国土总面积的14%(张茵2004:4)。

2.2.1 IUCN保护区分类系统与旅游适应性

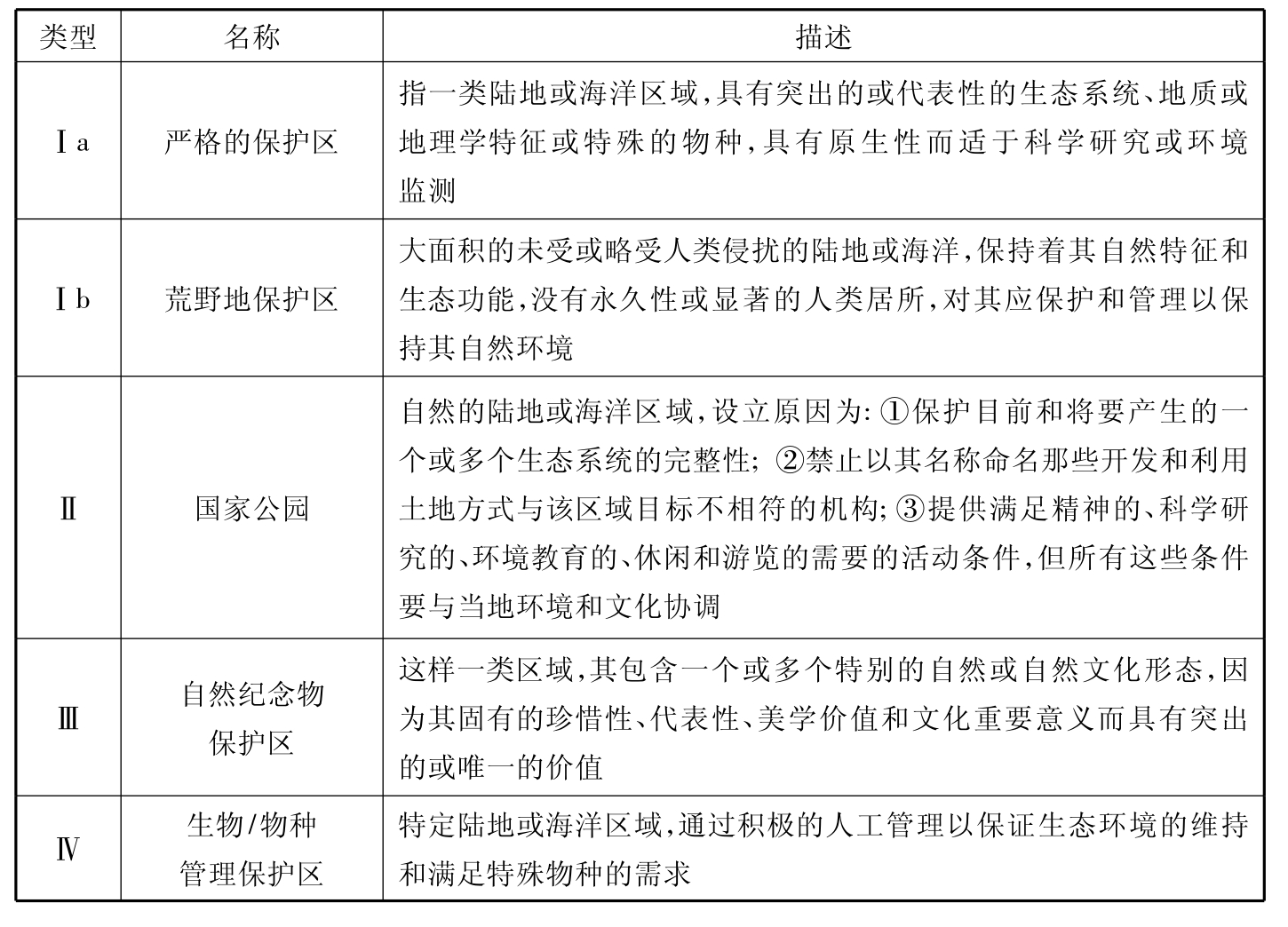

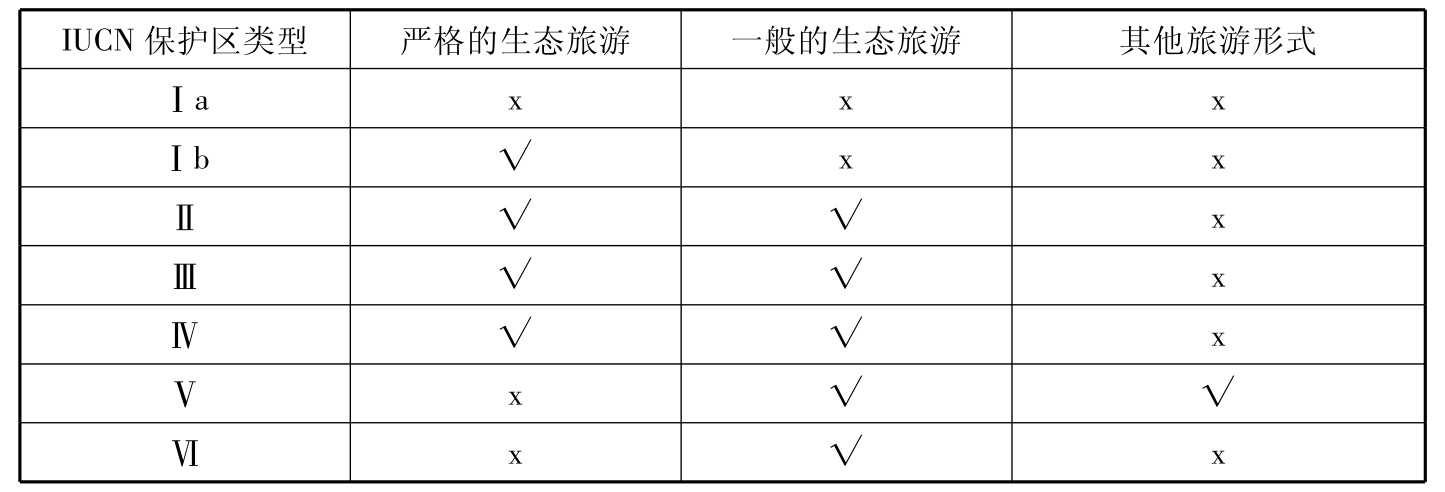

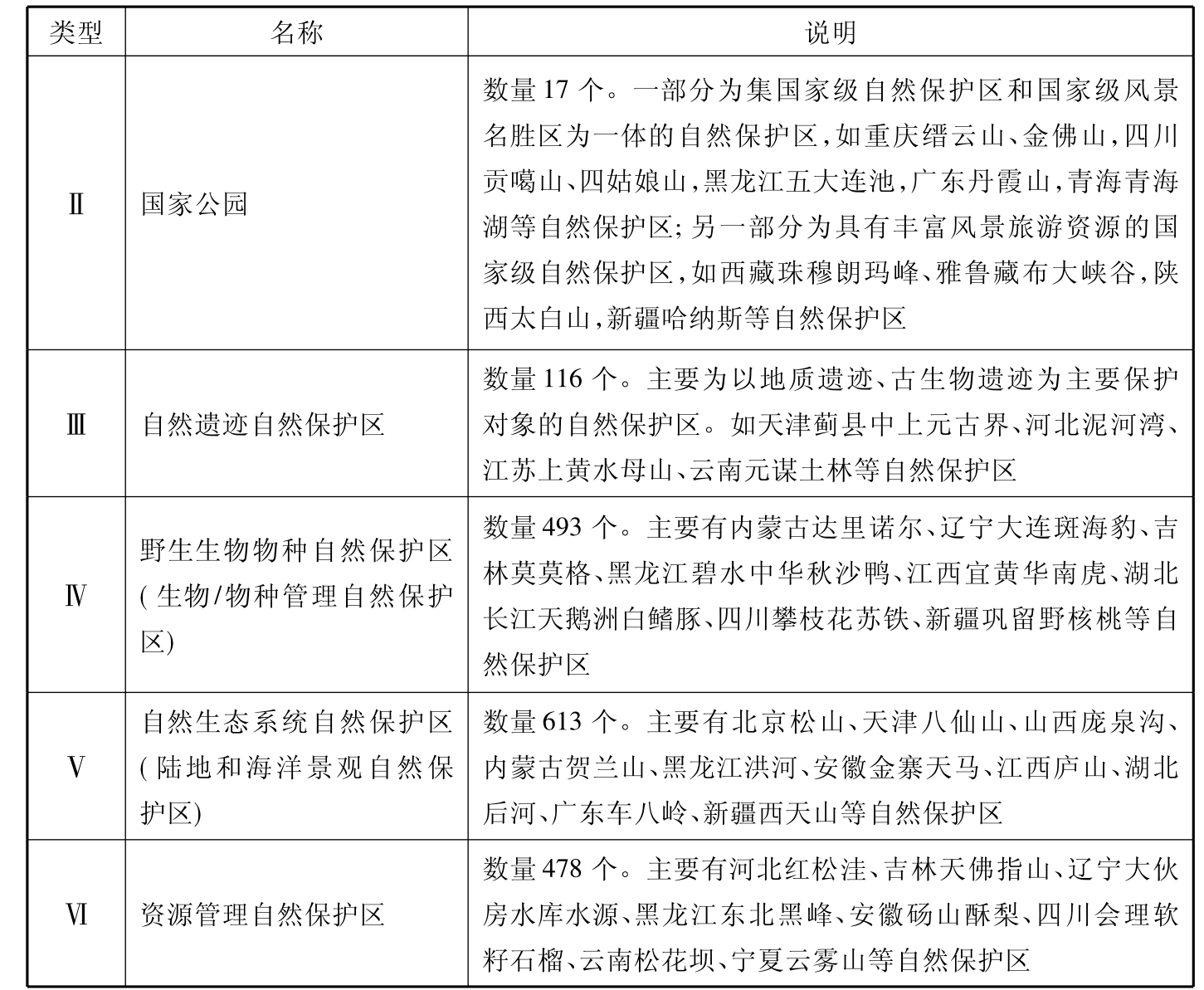

在过去30多年里,IUCN一直至力于保护区国际分类系统的研究和应用,并于1994年出版了一份新的IUCN《保护区管理类型指南》(Guidelines for Protected Area Management Categories),该指南依据主要管理目标将保护区划分为6个类型(表2-3),类型的命名等级数越低,可接受的环境改变量和人类干扰量就越低。目前,这个新的IUCN保护区分类系统正被世界各国所普遍使用,一些国家还将此分类系统纳入国家法规之中。此外,联合国国家公园和保护区名录也将此分类系统作为统计世界各国保护区数据的标准结构(王献溥1995;蒋明康等2004)。

表2-3 IUCN保护区管理类型(据IUCN1994)

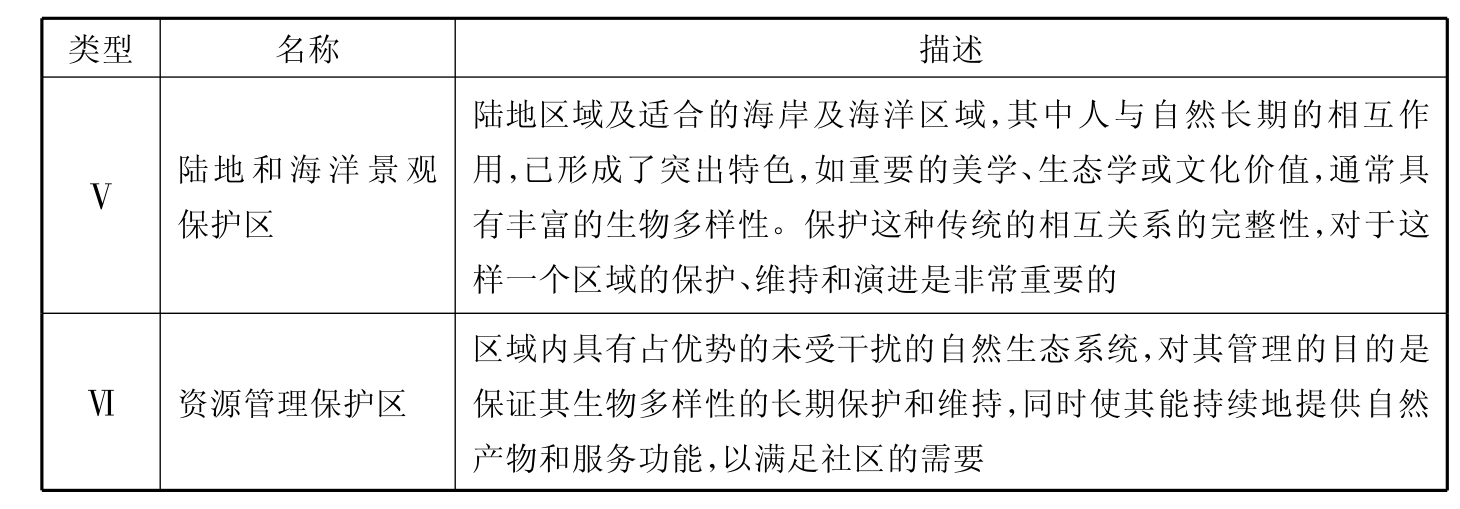

续表

IUCN保护区管理体系分类的首要目的是管理,表2-4显示了不同的管理目标在IUCN各保护区管理类型中的重要程度。Ⅰ类严格的保护区和荒野地保护区是IUCN系统中应提供最高水平环境保护的区域,在这里,人类活动和相应设施的建设受到严格的限制,旅游和休闲仅是其次要的目标。最适合开展旅游活动的保护区类型包括Ⅱ类国家公园、Ⅲ类自然纪念物保护区和Ⅴ类陆地和海洋景观保护区。教育不是任何保护区类型的首要目标,它作为与旅游和休闲等其他目标相伴的次要目标,在Ⅱ~Ⅴ类保护区中都比较适宜开展。

表2-4 IUCN保护区管理类型和管理目标矩阵(据IUCN1994)

注:1=首要目标;2=次要目标;3=潜在的可用目标。黑体显示为本研究要强调的目标。

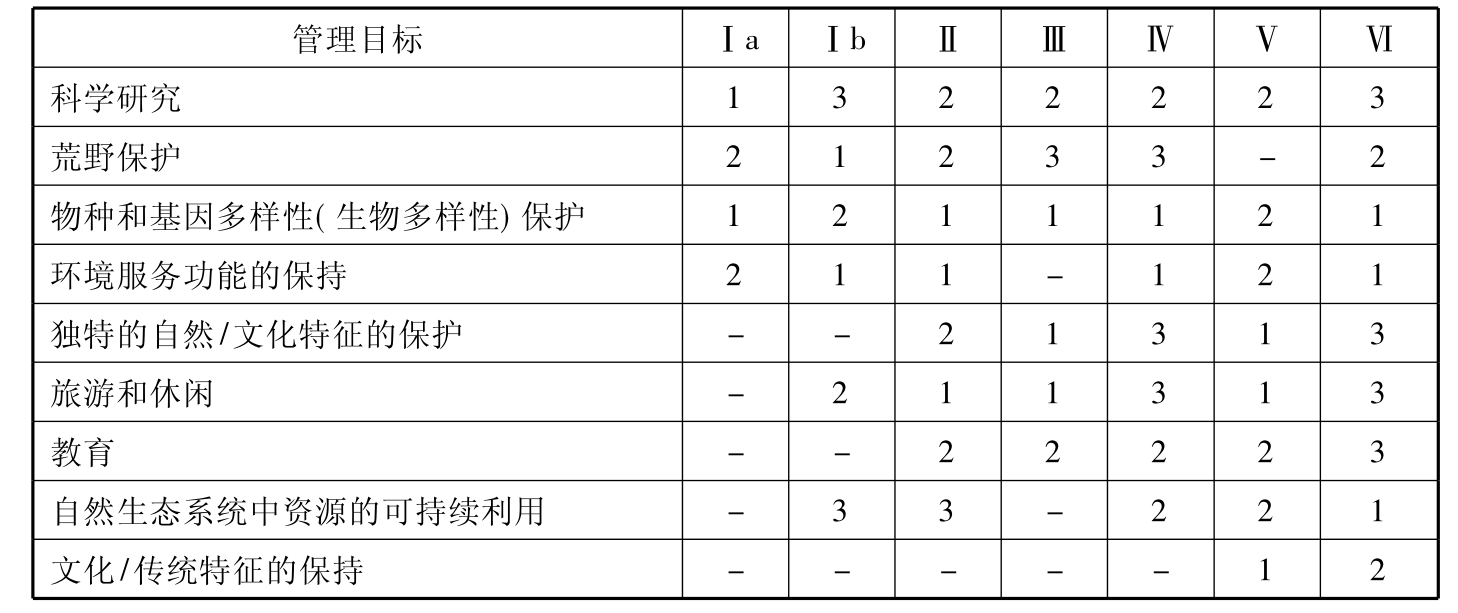

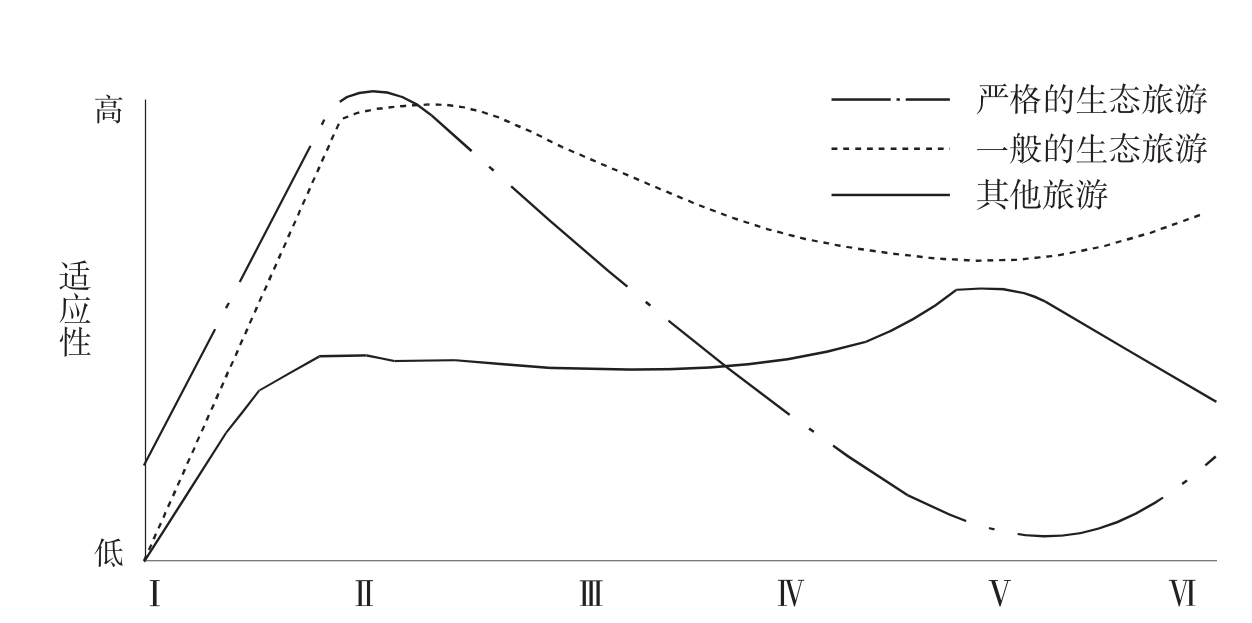

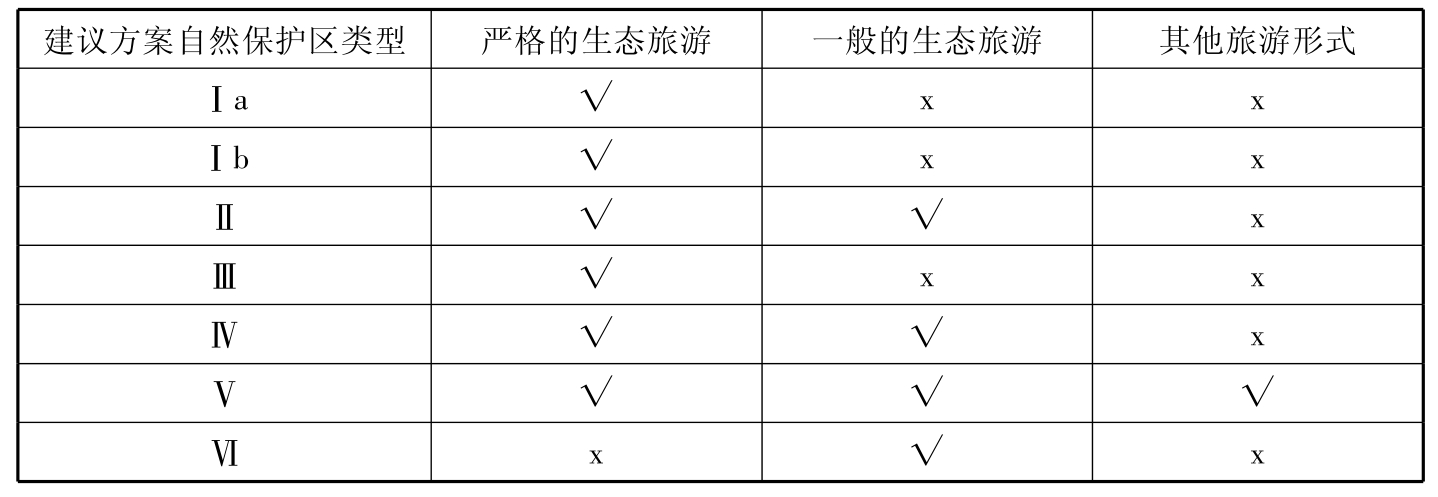

一方面,不同类型的保护区开展旅游活动的适宜程度不同;另一方面,不同类型的游客也往往对不同类型的保护区感兴趣。Lawton(2001)就IUCN保护区管理类型对严格的生态旅游、一般的生态旅游以及其他旅游形式的兼容性和适应性进行了研究(表2-5)。她认为,Ⅰb~Ⅳ类的保护区对严格的生态旅游适应性较强,严格的生态旅游者对这些类型的保护区也更感兴趣,一般的生态旅游则对Ⅱ~Ⅵ类保护区适应性强,而包括大众旅游在内的其他旅游形式最适宜开展的场所主要集中在V类陆地和海洋景观保护区。但必须强调的是,并不是说所有到Ⅰ~Ⅳ类保护区旅游的游客都是生态旅游者,通常情况下,命名等级数越低类型的保护区中,生态旅游者所占的比例更高,同时,这些保护区开展旅游活动时,对游客管理的要求也更高。

表2-5 IUCN保护区分类系统的旅游兼容性/适应性(据Lawton2001)

图2-5更形象地表达了IUCN保护区管理体系分类中的保护区类型对不同类型的旅游产品的适应程度。Weaver(2004)认为,在Ⅰa类严格的自然保护区内仅允许涉及科学研究和相关活动的严格的生态旅游者,如地球看护志愿探险队。Ⅰb类荒野地保护区允许少数严格的生态旅游者和探险旅游者进入,其活动涉及灌丛巡走、野生动物观察和基本的宿营活动。他认为从生态旅游性质来看,Ⅱ类国家公园、Ⅲ类自然纪念物保护区是最重要的保护区类型,它们对严格的生态旅游者和一般的生态旅游者均有较高的适合度。Ⅱ类保护区保护一个或多个生态系统的完整性,Ⅲ类保护区则是保护具有特殊价值的景点,Ⅲ类保护区往往比Ⅱ类保护区的面积要小得多。Ⅱ类、Ⅲ类保护区的管理目标都是保持和保护相对较少受影响的自然环境,同时还为一系列的休闲和科普教育活动提供机会和条件。在保护区越来越多地依赖旅游收入时,其后一个目标就显得更为重要。因此,Ⅱ类、Ⅲ类保护区游客行为的研究是生态旅游中游客行为研究的重点之一。

世界自然与自然资源保护组织分类

图2-5 IUCN保护区分类系统的旅游兼容性/适应性(据Lawton2001)

2.2.2 我国的自然保护区系统与旅游适应性

我国保护区的宏观管理实行分部门管理的管理体制,即所谓政出多门,多头管理(张晓2001)。体系的核心部分由3大块组成,即由国家环保总局管理的自然保护区系统、由建设部管理的风景名胜区系统、由林业部管理的森林公园系统。据张晓(2001)截止到1998年的统计数据,3大块在整个系统中所占比例分别是自然保护区占39%,森林公园占39%,风景名胜区占22%。3大系统之间有交叉,如盘山、镜泊湖、庐山、泰山、崂山、衡山、九寨沟等既是国家风景名胜区又是自然保护区,张家界、泰山、黄山等既是国家风景名胜区又是国家森林公园。

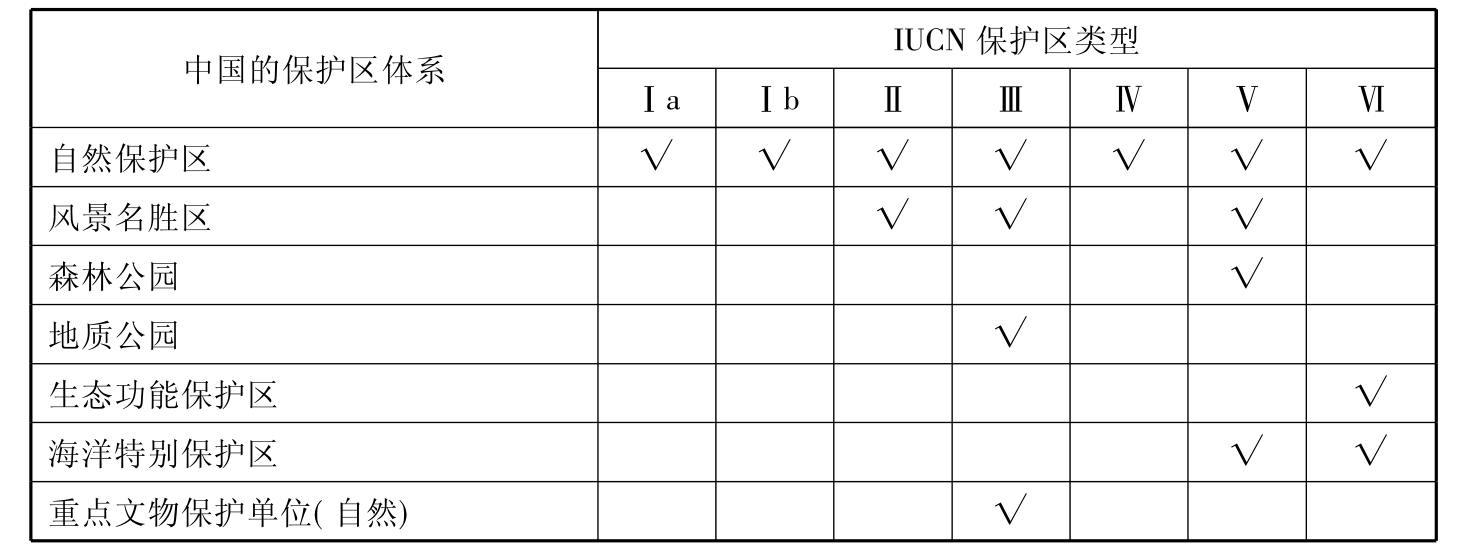

蒋明康等(2004)认为,根据IUCN关于保护区的定义,我国的保护区除了包括自然保护区、风景名胜区、森林公园,还应包括地质公园、海洋特别保护区、生态功能保护区以及部分重点文物保护单位(表2-6)。风景名胜区类似于IUCN保护区分类系统中的Ⅱ类国家公园、Ⅲ类自然纪念物保护区及Ⅴ类陆地和海洋景观保护区;地质公园类似于Ⅲ类自然纪念物保护区;生态功能保护区类似于Ⅵ类资源管理保护区。

表2-6 IUCN保护区分类系统与中国现行分类体系的关系(据蒋明康等2004)

在我国的保护区体系中,自然保护区系统是最重要的部分。我国自然保护区分类标准从颁布至今已近10年。该分类标准根据自然保护区的主要保护对象将自然保护区划分为3个类别9个类型(薛达元,蒋明康1994):

自然系统类

·森林生态系统类型;

·草原与草甸生态系统类型;

·荒漠生态系统类型;

·内陆湿地和水域生态系统类型;

·海洋和海岸生态系统类型。

野生生物类

·野生动物类型;

·野生植物类型。

自然遗迹类

·地质遗迹类型;

·古生物遗迹类型。

各类型又按照行政体制,相应地分为4级:即国家级、省(自治区、直辖市)级、市(自治州)级和县(自治县、旗、县级市)级。

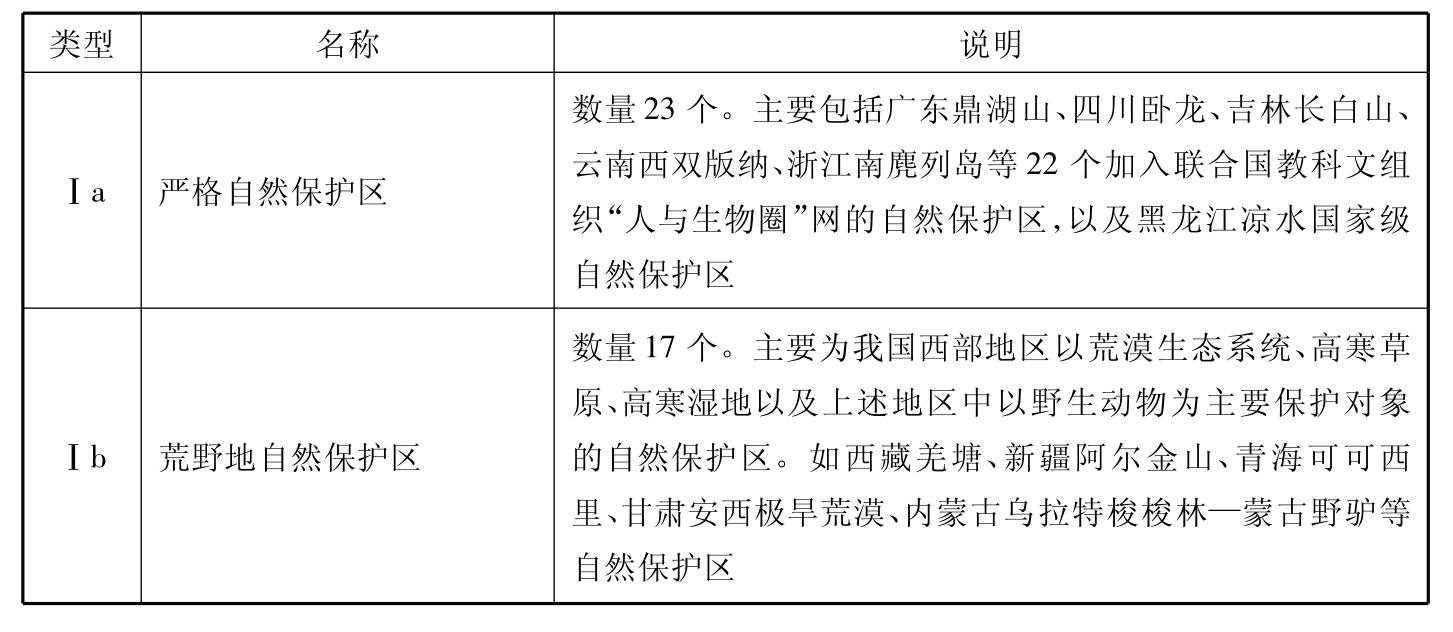

蒋明康等(2004)发现上述现行的自然保护区分类标准在实际应用过程中,存在不少问题,其中首要问题即是它与IUCN保护区分类系统不接轨,不利于国际交流。因此,在总结实施我国自然保护区分类标准的经验和问题的基础上,依据中国自然保护区建设的现状和特点,借鉴IUCN保护区分类系统,蒋明康等(2004)提出了建议的中国自然保护区分类体系(方案),并据此对到2002年底已建立的1757个自然保护区进行了重新分类(表2-7)。

表2-7 建议的中国保护区分类体系

续表

资料来源:据蒋明康等2004整理。

建议方案与IUCN保护区分类系统基本一致,因此它的各类型与IUCN各类型对不同旅游产品的适应性也应该基本相同。两者的差异表现在:

Ia:IUCN标准要求“该区域应明显避免人类直接干扰,并且能够保留原状”。建议方案则为“自然保护区核心区和缓冲区应严格避免人类直接干扰,并且保持原有的自然状态”,因为,目前即使是我国的“人与生物圈保护区”也很少达到全区均无人为的干扰,如将人为干扰限制在自然保护区整个区域,则该类型自然保护区可能是空缺。IUCN标准严格限制在该类型保护区进行各类旅游活动,无论是生态旅游还是大众旅游,建议方案对保护区的实验区则放宽了要求。

Ⅱ:建议方案中包含了具有重要风景旅游价值的自然遗迹类型的自然保护区,同时限定在国家级的自然保护区。国家级的限定是必要的,但对于具体类型的限制可能应该放宽,为与Ⅲ类保护区相区别,对Ⅱ类保护区规模的限制则是必要的。

Ⅲ:IUCN标准中包含了独特的、典型的动植物区以及人文遗迹。建议方案中均未予以考虑。建议方案中Ⅲ类保护区主要为以地质遗迹、古生物遗迹为主要保护对象的自然保护区。从国际经验来看,Ⅱ、Ⅲ类保护区是生态旅游最主要的目的地,而建议方案只考虑了地质遗迹、古生物遗迹类保护区,这会使Ⅲ类保护区对生态旅游者的吸引力大打折扣。

Ⅴ:IUCN标准强调维持自然和文化的协调作用、风景旅游功能以及提供自然产品。建议方案将风景旅游功能放在次要的位置,同时未纳入自然和文化的协调作用以及提供自然产品的管理目标。

Ⅵ:建议方案在划分条件中增加了“以资源持续利用为目的、但面积较小的自然保护区应严格控制资源的利用,直至面积扩大到可承受的范围”,以解决一些小面积自然保护区类型的划分问题。管理目标中增加了一条“资源的持续利用应限制在自然保护区实验区范围内”,使其符合《自然保护区条例》的相关规定。

建议方案在Ⅴ、Ⅵ类上的变动反映了我国在自然保护区管理上的一大特点,即法律法规貌似严厉,但往往执行不利,结果实际效果并不尽如人意。建议方案对Ⅴ、Ⅵ类上的变动,削弱了两者对旅游的适应性。

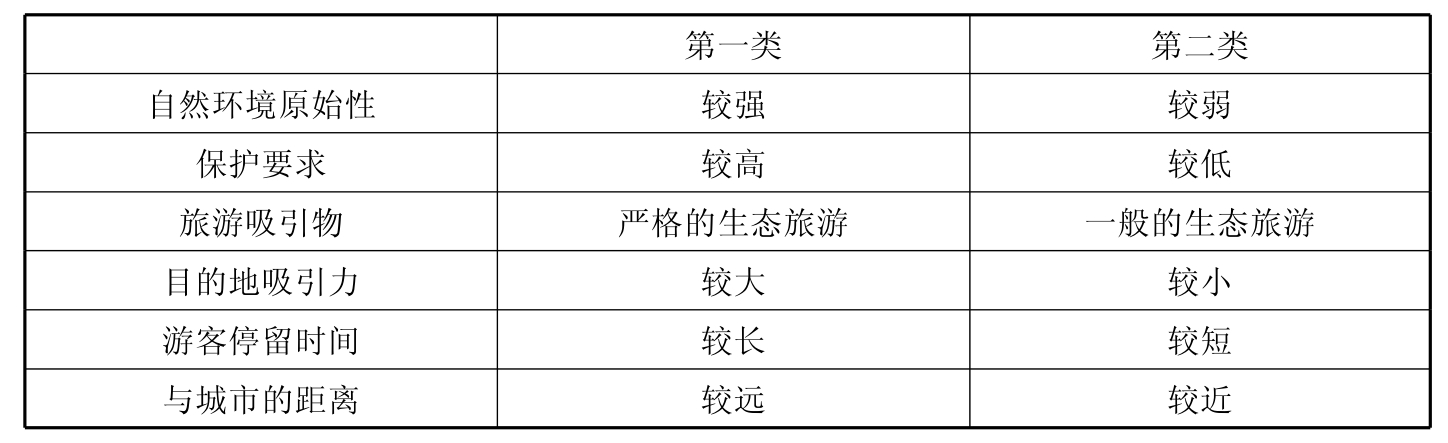

表2-8根据建议方案与IUCN保护区分类系统的差异,参照Lawton(2001)对IUCN保护区分类系统的旅游兼容性/适应性研究,给出了建议方案中各类型自然保护区的旅游适应性。建议方案Ⅱ类、Ⅴ类自然保护区是最主要的生态旅游目的地,其中Ⅱ类对严格的生态旅游者的吸引力更大些,Ⅴ类则基本可满足一般的生态旅游者的生态旅游方面的需求。

表2-8 建议方案自然保护区分类系统的旅游兼容性/适应性

2.2.3 两类重要的生态旅游目的地

通过上述分析可以看出,两类保护区构成了生态旅游最主要的目的地(表2-9):

表2-9 两类生态旅游目的地的比较

第一类:IUCN保护区分类系统中的Ⅱ类、Ⅲ类保护区(如长白山、九寨沟等),建议方案中的Ⅱ类自然保护区。这类保护区通常距离城市较远,自然环境更加原始,能够满足严格的生态旅游者的旅游需求,吸引力半径较大,知名度较高,往往是国家甚至国际层次上的生态旅游目的地。游客通常选择在较长的假期到该类目的地旅游,因此停留时间较长。

第二类:IUCN保护区分类系统和建议方案中的Ⅴ类保护区中距离城市较近的部分(如百花山自然保护区)。这类保护区自然环境优美,但并不像第一类保护区那么原始,可满足一般生态旅游者的旅游需求,吸引力半径较第一类小,知名度也不如第一类那么高,只是地区层次上的生态旅游目的地。游客通常来自距离其较近的城市,选择双休日到该类目的地旅游的游客居多。

第一类保护区的自然环境更加原始,在生态旅游“以自然为基础”的原则上表现更好,是目前国内外学者关注的重点;第二类保护区更加接近生态旅游的客源地,更能体现“教育和学习是生态旅游必不可少的要素”的原则,同时,教育与学习也是生态旅游最重要的管理手段之一,该类保护区的研究也正在引起国内外学者的重视。

正如2.1节关于生态旅游的“以自然为基础”原则中所提到的,第一类保护区是以往生态旅游研究,特别是早期生态旅游研究的重点。但最近的许多研究中对于自然的理解已不再局限于原始的、人类未干扰的甚至未接触的自然,“自然”有了更加丰富的内涵。加拿大的绿色生态旅游协会(GTA:Green Tourism Association)甚至认为“城市也并不是独立于自然之外的,在城市中我们同样有植物、森林、河流、湖泊、野生生物等”(Blackstone Corporation1996:2~5)。所以说,第二类生态旅游目的地同样是自然保护区生态旅游的重要份额,它的研究正逐渐受到重视。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。