第五章 农业合作社的社员权

一、农业合作社的社员

关于合作社的社员资格(成为社员的条件),各国或地区规定的宽严程度不尽一致。有的国家法律规定较为宽松,如美国加利福尼亚州合作社法规定,“合作社”是由基本的生产者或消费者或两者组织起来主要为股东共同利益进行合法业务的法人。其股东可为自然人或法人。“在没有法律限制的情况下,未成年的人也可以成为合作社成员,但是只有到了足够的年龄以后才给予选举权和被选举权。”[1]西班牙巴斯克地区《合作社法》对社员资格要求也比较宽松,规定任何自然人和法人都可成为一级合作社社员,具体条件由章程规定。[2]

有的国家或地区法律规定较为严格,如日本对于农业协同组合的组合员(社员),规定其资格为农业者、该组合所在区域内的居民和其设施的利用者、该组合所在区域内的农业协同组合、该组合所在区域内的以农民为构成主体或出资主体的团体等共4种情况。“农业者”为农民和营农法人(经常性员工300人以上,并且资本金或投资总额超过3亿日元的法人除外),“农民”为亲自经营或从事农业的个人,“农业”为种植、畜牧、养蚕、薪炭生产等业务。[3]我国台湾地区“合作社法”规定合作社社员应具有以下资格之一:(1)年满20岁;(2)未满20岁而有行为能力者。法人仅得为有限责任或保证责任合作社社员,但其法人以非营利者为限。无限责任合作社社员,不得为其他无限责任合作社社员。同时还规定有以下情事之一者,不得为合作社社员:(1)掠夺公权;(2)破产;(3)吸用鸦片或其代用品。我国《农民专业合作社法》第14条规定,具有民事行为能力的公民,以及从事与农民专业合作社业务直接有关的生产经营活动的企业、事业单位或者社会团体,能够利用农民专业合作社提供的服务,承认并遵守农民专业合作社章程,履行章程规定的入社手续的,可以成为农民专业合作社的成员。同时还规定,农民专业合作社的成员中,农民至少应当占成员总数的80%。成员总数20人以下的,可以有一个企业、事业单位或者社会团体成员;成员总数超过20人的,企业、事业单位和社会团体成员不得超过成员总数的5%。但是,具有管理公共事务职能的单位不得加入农民专业合作社。

除以上条件外,要成为农民专业合作社的社员,通常需要向合作社出资。比如,德国《合作社法》明确指出,合作社章程应当规定每位社员可以认购的社股数量以及每位社员对所认购股份的缴纳股金义务,股金缴纳义务每次不得少于所认购社股的1/10。芬兰《合作社法》要求合作社章程必须规定社员须缴纳入社费或加入合作社需要的其他款项,付款的数额或计算的基础均需列出。[4]美国明尼苏达州《合作社法》也要求,如果合作社按股份组建,那么合作社章程必须明确规定可以发行的股份数量及每股金额。[5]我国台湾地区“合作社法”规定,社员认购社股,每人至少1股,至多不得超过股金总额20%;其第一次所缴股款,不得少于所认股款1/4。社股金额每股至少新台币6元,至多新台币150元,在同一社内,必须一律。

社员入社除应具备相应条件之外,还需履行一定程序。如意大利《民法典》第2528条规定:“董事会根据申请人的申请,作出接受新社员的决议。入社决议应当通知申请人,并且由董事会负责在社员登记簿上登记。”[6]我国台湾地区“合作社法”第14条规定,合作社成立后,凡愿意入社者,应有社员2人以上介绍,或直接以书面请求经理事会同意后,并报告社员大会。

我们认为,对于农业合作社的社员资格,需要作出适当限制。即使法律未作明确规定,章程也要作出一定限制。因为农业合作社是社员互利互助、自我服务的组织,以最大限度服务社员为宗旨,不同于营利性公司。同时农业合作社又是政府支持农业的政策得以实施的重要载体。所以农业合作社常常会得到政府财政资助,还会得到税收优惠、反垄断豁免等种种政策、法律方面的优惠待遇。为防止营利性公司打着合作社的旗号换取种种优惠,需要对合作社正本清源,尤其对基层农业合作社,需要明确其以农民为主体的成分,当然出于资金方面的考虑,可以适当吸收非农民的自然人或团体参与。为了防止他人冒用合作社的名义从事经营活动,有的国家甚至出台了严厉的惩罚措施,如根据泰国《合作社法》规定,只有经批准登记的各类合作社和泰国合作社同盟可以使用“Cooperative”的名称(农民团体使用“Farmers Group”),其他任何组织或个人不得使用此名称从事生产经营活动。对未依据合作社法登记成为合作社或农民团体的组织或个人,违背上述冠名权从事经营活动的,法律规定将受到不超过6个月的监禁,或处以不超过1万泰铢(100泰铢约合20.54元人民币)的罚款,或监禁与罚款并举。在名称更正前,还必须接受每日500至1 000泰铢的罚款。[7]

至于社员出资,被作为取得社员资格的必要条件亦有其合理性。因为农业合作社不仅是农民互利的组织,对外还是经济实体、市场交易主体,需要一定的资金基础。而社员出资即为合作社最原始的资金来源。从我国农业合作社实践来看,许多合作社对社员资格也附加了出资条件。

需要指出的是,尽管自愿和开放的社员制是国际合作社联盟的重要原则之一,但在我国的农业合作社实践中,除上述一般性条件之外,有些合作社还另外附加了一些限制性条件。根据学者对浙江省部分农业合作社进行的实证研究,有些合作社对欲加入合作社的社员主要有如下限制:其一,对入社农户有基本的规模下限,其基本目的在于保持一定的成员同质性,求得利益、能力的同质和耦合。如:三门县富达果蔬专业合作社章程规定:“从事果蔬农产品生产10亩以上或专业从事果蔬农副产品加工、贩销的农民、企业和其他人员”可以加入合作社。义乌市越然有机茶企业合作社章程规定:“拥有30亩以上的茶园基地”的农户方可申请加入合作社。安吉县饭山家禽养殖合作社规定:“养殖家禽5 000只以上的农户”方能入社。诸暨市农发出口蔬菜专业合作社规定“从事出口蔬菜生产3年以上或一次种植规模3亩以上的种植农户”方可加入合作社。其二,对入社农户有基本的认股上限,如:松阳县碧云天茶业专业合作社章程规定:“每股金额100元,每个创始人(社员)认购股金的最大份额20股,最少认购10股;以后入社的社员不得超过10股,并按当时本社的经济情况确定每股金额。”在这个问题上,《浙江省农民专业合作社条例》中则表现出明确控制“一股独大”的态度:“从事生产的社员认购股金应当占股金总额的一半以上。单个社员或者社员联合认购的股金最多不得超过股金总额的20%。”有些合作社既有下限要求,还有上限规定。如:永康市联农蚕桑专业合作社规定:“10亩以下种桑养蚕户限入1股,每股金额100元,10亩以上(含10亩)最高不超过5股。”[8]

对于入社农户的上述额外限制,我们认为应具体分析。对于入社农户认股上限的规定是有必要的。因为如果没有这种限制,合作社往往就会被大资本控制,从而异化为营利公司。而对入社农户基本规模的下限规定,我们认为有些苛刻。因为合作社本来就是弱者的联合,规模小的农户堪称弱者中的弱者,如果合作社设定了基本经营规模的限制,从而将这些弱者中的弱者拒之门外,使他们失去了入社的机会,无法利用合作社、无法接受合作社提供的服务,无异于置其于更为不利的竞争地位,这就背离了合作社社会公平的价值追求。我们认为这种限制是不妥当的。但是,在我国现有法律框架下,又很难说这种限制存在什么不法性,仅仅因为经营规模小而被拒绝入社的农户缺乏救济的渠道。所以在这方面我国《农民专业合作社法》存在尚待完善之处,可借鉴1994年修改的西班牙巴斯克地区《合作社法》的规定,对社员入社提供原则性的救济途径,西班牙巴斯克地区《合作社法》接纳新社员有两条原则要求:其一,对入社申请,合作社管理人员必须以本社章程中根据本法规定的获得社员身份的必要条件为依据,不得以臆想的、不正当的甚至歧视的理由同意或拒绝;其二,合作社管理人自接到入社申请之日起60天内应作出明确决定,对拒绝接纳的决定应说明其理由,超过上述期限无明确决定的意味着同意接纳。当事人和第三者对拒绝或同意接纳的决定都有权向合作社提出申诉。[9]

二、关于社员权的一般理论

(一)社员权的产生与发展

社员权与法人制度的产生与发展相伴而行。罗马法中已有了法人制度的萌芽,“罗马法除了规定享有人格的自然人可以成为权利主体外,对团体也赋予法律上的人格,可以成为权利主体,这就是法人。”[10]尽管如此,由于罗马私法重视个体人格之独立与自由、推崇意思自治、反对对个体人格的约束与限制的特点,使得罗马法之法人仅仅是萌芽而已,尚未有对法人制度完备的规定,因此也不可能有社员权的存在。及至日耳曼法时代,情况发生了变化。日耳曼法的最大特点就是团体主义。“日耳曼法的团体主义精神渗透到各个制度,且存在于各个时期。”[11]根据李宜琛先生的考证,日耳曼法不但承认团体人格,并且肯定“团体构成员之地位”,赋予构成员“团体中权义之资格”,享有和履行构成员所特有的权利义务。“日耳曼法上并无所谓‘人’之抽象的概念。凡国民之一员,皆具有取得国法上权义之资格。凡团体之构成员,亦皆有取得其团体中权义之资格。且团体不惟为各个人之总合,且系独立享有人格之实在体,而非法律拟制之个人。其个人于其个人地位而外,更各有团体构成员之地位。”[12]据此可以认为,日耳曼法时代已经初步完成了团体人格的独立以及团体人格与成员人格的分离,社员权也随之产生。但这一时期的社员权,主要以习惯权利为存在状态,而且具有浓厚的封建身份与地域色彩。[13]法人制度首次在法律上得以明确规定始于1900年生效的《德国民法典》,该法典在第一编第一章第二节规定了法人制度,其中包括了社员的权利与义务。该法第34条规定,在特定的情形下社员无表决权,第35条规定了社员特别权利,第37条规定了请求召开社员大会的权利,第38条规定了社员资格,第39条规定了退社权等。所以,《德国民法典》的颁布,标志着正式产生了法律意义上的社员权。

继《德国民法典》之后,深受其影响的一些国家和地区的民事立法也进一步丰富和发展了法人制度。如《日本民法典》在第一编第三章专门规定了法人制度,并于第65条规定了社员的表决权,第66条规定了社员没有表决权的情况。我国台湾地区的“民法典”也在第一编第二章第二节规定了法人及其成员享有的权利。除了民法典的规定之外,关于法人及其社员权的规定在一些民事特别法中更加丰富和具体起来,例如公司法、合作社法等。

(二)社员权的概念与特点

1.社员权的概念

关于社员权的概念,学说上主要存在以下观点:(1)社员资格说。我国台湾学者郑玉波教授认为,“社员本身虽非社团法人之机关,然却为社团法人成立之基础,且为其最高机关(总会)之构成分子,因而社员对于法人,自有其种种权利与义务,此等权利与义务,皆因取得社员之资格而发生,故社员资格实系一种包括的权利,学者称之为‘社员权’。”[14](2)社员地位说。李宜琛先生认为,“是以所谓社员权者,与其谓为一种权利,无宁解为一种法律上之地位也。”[15](3)权利义务集合说。史尚宽先生认为,“社员为社团之构成分子,非法人之直接机关,惟构成法人之最高机关之社员总会。社员对法人的权利义务之集合,总称之为社员权。”[16](4)权利说。谢怀栻先生认为,“民法中的社团的成员(社员)基于其成员的地位与社团发生一定的法律关系,在这个关系中,社员对社团享有的各种权利的总体,称为社员权。”[17]王利明教授对社员权作了这样的定义:“所谓社员权,就是指在某个团体中的成员依据法律规定和团体的章程而对团体享有的各种权利的总称。”[18]张俊浩教授认为,“社员权是团体成员依其在团体中的地位产生的对于团体的权利。”[19]以上各种观点从不同侧面揭示了社员权的内涵,但我们认为采权利说更为适宜,理由是:首先,将社员资格等同于社员权容易引起概念上的混淆。关于社员资格,往往容易被理解为入社资格或入社条件。正因如此,主张此说的郑玉波先生也不得不特别指出:“又上述之社员资格,与欲为社员时应具备之资格不可混为一谈,盖后者乃指社员本身应具备之条件而言。”[20]社员地位说也存在同样的问题。其次,权利与义务是一对对立的概念,很难说有包含关系,所以如果将社员权称为社员对法人的权利义务之集合,恐怕令人难以理解。不仅如此,正如有学者指出的,“在有的社团中,例如在股份有限公司,股东在缴足股份金额(股款)后即再无义务可言。”[21]再者,“权利说”符合法理对权利义务的划分,也符合我们通常的理解,不易引起概念上的混淆。所以本书从权利说的角度探讨社员权。

综合各家观点,本书对社员权的理解是:社员权是指社团法人[22]的社员对社团法人享有的独立的民事权利。无论营利社团法人还是非营利社团法人,其社员均享有社员权。

2.社员权的特点

(1)社员权是一项独立的民事权利。社员权与物权、债权以及人身权皆不相同,是一项独立的民事权利。首先,社员权不同于物权。对于经济性社团法人而言,社员出资于社团法人、取得社员资格以后,即对其出资丧失了所有权,作为独立民事主体的社团法人即对社员出资及由此形成的孳息享有所有权。作为个体的社员已无权就其已出资的财产直接进行占有、使用和处分,收益须经利润分配程序方可取得。其次,社员权也不是债权。因为债权是由作为个人法的交易法规定的,而社员权则是由团体法规定的。不仅如此,债权以契约自由为前提,债权的产生一定以交易双方意思自治为基础,而社员权要受到章程或社团法人权力机关决议的约束。尽管章程是由全体社员制定的,但章程的通过却非以每一位社员同意为必要。社团法人权力机关决议的通过也是如此,并非以全体社员的同意作为决议通过的必要程序,尤其在以社员代表大会作为权力机关的法人中表现更为明显。再次,社员权亦有别于人身权。尽管社员权以社员资格(地位)的发生为基础,并且与其相伴始终。但该社员资格并非民法上的身份,因为民法上的身份,是指亲属法上的相对关系之身份,而社员资格绝非亲属法上的身份,故社员权不是亲属法上的身份权。诚如谢怀栻先生所言:“社员权只与社员资格联系而与社员个人的人身无关,所以不能以之为人身权或身份权。”[23]民法上的社团法人仍然由社员依自己的意思自愿组成,所以社员权的发生最终决定于社员个人的意思,与社员个人的人身无关。

(2)社员权是团体法上的权利。除一些国家的民法典对法人及其成员的权利义务作出一般规定外,社员权主要由团体法规定,如公司法、合作社法等。社员权以社员为权利主体,社团法人为相对人,体现的是社员与社团法人相互之间的关系。与契约中的当事人的平等地位不同,社团与社员在一定情形下,不是完全平等的,社员有时须受团体意思(决议)的拘束,即使对团体决议投反对票的社员也是如此。因此,在社员权范围内,意思自治原则受到限制,社员权的行使要受到限制。

(3)社员权是一组权利束。社员权不是单独的一个权利,而是一束权利,由财产性权利和非财产性权利构成。德国学者考勒认为,社员权中存在着表决权等机关权与利润分配请求权、剩余财产分配请求权等价值权两类不同的权利。[24]谢怀栻先生认为,“社员权包括非经济性的与经济性的。前者又称共益权,后者又称自益权。但这种名称不一定确切,如谓共益权是为团体的公共利益的权利,与实际并不相符。非经济性的权利包括社员出席社团会议的权利、选举和被选举的权利、发表意见的权利、表决的权利、参加社团活动的权利等。经济性质的权利包括社团设施的利用权、利益享受权等。在不进行经济活动的社团,社员权中经济性质的部分就不占重要地位;在进行经济活动的社团(营利社团),则正相反。在公益性社团,社员的社员权以非经济性的为主,而且权利不是‘利己的’,具有公益的性质。”[25]

(4)社员权一律平等。由于合作社实行社员民主控制原则,表现为社员们积极参与制定合作社的政策和决定,并享有平等的表决权。不论出资多少,一般实行“一人一票制”。合作社社员权平等,与公司法中的股东权平等不同。公司法中的股东权平等是一种建立在资本基础上的平等,采取的是“资本多数决”之表决机制,体现的是资本比例上的平等。可见,公司法中股东权的平等,主要体现为一种相对平等,而合作社社员权的平等具有绝对性,只要具有社员身份,其权利义务就具有平等性。

(5)社员权是程序权与实体权的统一。社员权不仅包括上述实体权,还包括程序权。社员权中的程序权主要包括当合作社理事、监事等造成合作社损失应当承担责任而合作社未予追究时,社员可以代表合作社向人民法院提起诉讼,追究相关者责任。当社员大会、董事会的会议召集程序、表决方式或决议内容违反法律、行政法规或者合作社章程时,社员也可以请求人民法院予以撤销。

三、具有合作社特点的社员权

如前文所述,社员权是一束权利,是多个权利的集合。包括经济性权利和非经济性权利。[26]经济性权利包括与合作社的交易权、盈余返还请求权、服务设施使用权以及股金返还请求权等。非经济性权利包括合作社会议出席权、选举和被选举权、发表意见权、表决权、查阅权、临时社员大会召集请求权以及退社权等。本书拟就与合作社组织特点密切相关的权利:社员与合作社的交易权、盈余返还请求权、表决权以及退社权进行具体阐述。盈余返还请求权将在第六章专门阐述,所以本章所重点讨论是具有合作社特点的社员权:社员与合作社的交易权、表决权以及退社权。

(一)社员与合作社的交易权

如前文所述,农业合作社是一种有利于降低市场交易成本的组织形式。而这种成本的降低,实际上是对于单个农户的交易成本而言的,也就是说降低的是单个农户的交易成本。只有社员与合作社进行交易,合作社的这个作用才得以发挥。在营销合作社中,社员与合作社之间的交易形式有多种,如以谈判为基础的交易、以代理为基础的交易、以拍卖为基础的交易、以买断为基础的交易和以统一结算为基础的交易。[27]

以上五种交易方式中,前三种是合作社为社员提供中介性服务,实质上的销售者仍然是农户,也就是说,实际上的买卖关系发生在农户与购买者之间。而后两种交易方式有所不同,是在作为社员的农户与合作社之间发生了直接的买卖关系,农户将其农产品交售于合作社,合作社再在市场中作为卖方出售农产品。这两种方式是典型的社员与合作社之间的交易方式,通过这种方式,使社员获得更好的收益、避免社员的额外损失。之所以如此,是因为合作社通常能够提供较好的收购价格,并承担了运输、储藏等成本,在出现特殊情况时仍然能够与社员交易。如1976年在罐装桃子加工的高峰期,美国加州的水果和蔬菜罐装加工厂由于罢工被迫关闭了11天,投资者所有的罐装工厂[28]意识到市场上储备的罐装桃子已经相当多了,而需求却很疲软,于是引用合同中有关不可抗力的规定,拒绝继续接收他们本应在这段时间收购加工的水果,任由这些桃子烂在种植园主的手上。而加工合作社则仍然依照从前的惯例继续接收运来的桃子,并且在罢工接近尾声时加班加点把这些产品包装好,他们几乎抢救了所有在罢工期间成熟的桃子,但同时也为此付出了沉重的代价,过量包装加工了很多根本就没有市场的产品。合作社之所以会采取这种无效率的行动,其目的其实就在于防止成员遭受额外的损失。[29]杜吟棠先生对丹麦农业合作社的研究也证明了这一点:合作社的任务是为社员提供最优惠的交易条件——尽量高的农产品销售价和尽量低的投入品购买价。对于合作社与社员的交易关系,不同的合作社有不同的规定。在乳品、屠宰合作社里,对合作社与社员之间规定了强制性的权利和义务关系。这些规定要求社员必须把生产的全部奶牛或生猪卖给合作社,禁止卖给其他人。作为对等条件,农民有权决定自己生产多少,合作社有义务接受和销售社员的全部产品。但在供给合作社里则没有上述规定,社员不受购买或交售义务的约束。不同的合作社可能实行不同的定价规则,但同一合作社的社员都得到同样的价格。合作社在为社员提供服务的同时,也与非社员进行交易,但与非社员的交易额通常不足全部交易额的1%。[30]

我们认为,通过社员与农业合作社进行交易,一方面使合作社发挥降低交易成本的作用、可保证社员的销售渠道;同时也可保证合作社有稳定的货源,使合作社的业务经营,能完全按照原定计划推行,防止合作社因货源数量不确定而使业务遭受严重危险。与合作社进行交易,是作为社员的农户所享有的一项重要权利,其实质是社员有权要求同合作社签订交售合同,具体的权利义务由双方通过合同来确定。比如双方可以约定社员必须交给合作社的农产品的数量和质量,如果交货不足,社员须根据给合作社带来的损失大小予以补偿。而合作社则有义务按照合同的规定保证收购。在美国,农产品营销合作社通常是以合同的形式要求社员承诺通过并且只通过该合作社销售产品,这些合同都是可以强制执行的合同。大部分合作社,内部合同的有效期都是1年,农户每年都可以自由选择是不是通过合作社销售他们的作物。当然也有少数合作社与社员合同的有效期是5年,如坚果种植合作社。[31]

我国《农民专业合作社法》第18条规定了社员按照章程规定与本社进行交易的义务,也就是说将与合作社进行交易规定为社员的一项法定义务。我们认为这样的规定似有不妥。

首先,社员入社取得了社员资格,随之取得了包括交易权在内的社员权。也就是说,社员有权要求与合作社进行交易,就社员与非社员相比,合作社应优先与社员进行交易,事实上许多国家对合作社与非社员的交易有严格限制。

其次,将其规定为法定义务可能使农户惧怕承担责任而不敢加入合作社。当然,合作社的货源也需要得到保障,但这通过社员与合作社之间签订合同即可解决,未必一定要规定为法定义务才能解决。即使通过签订合同,合同也要有相当的弹性,如果合同对违约惩罚过于严厉,而执行又很严格,结果可能会适得其反。如美国早期合作思想学派的代表人物之一萨皮罗(Aron Sapiro)指导成立的合作社,与社员之间的合同规定极严,有“铁甲合同”(Irconclad Contract)之称号。一旦有社员违约,一经诉讼合作社必然胜诉。而社员与合作社之间的感情则日趋恶劣,至合同期满后,多数社员心存畏惧心理,纷纷退社,使合作社突然瓦解。[32]按照萨皮罗的初衷,认为在合作初期必须强制社员向合作社交售产品,才能使合作社的营业数量得到保证,合作社才有成功的希望。他的见解固然有一定道理,但由于对社员的要求过于严格,而致使合作社与社员之间产生了对立情绪,最终不免失败。过于严厉的合同尚且导致这一结果,何况上升为法定义务呢?

再者,解决成员与合作社交易问题的最佳途径是价格,而不是为其设定义务。在合作社收购农产品时,收购价高于市场价;在合作社向成员销售种子、化肥、农药等生产资料时,销售价低于市场价,这样才能比较好地解决问题。此外,通过教育的力量使社员爱护合作社,与合作社进行忠实的交易,要好于法律强制性的规定。通过教育使社员与合作社双方确立感情,才能有真正的合作。丹麦农业合作社的成功,大部分得力于普遍的农民教育,体现了合作社发展中教育的重要性。

最后,在合作社甚为发达的瑞典,其竞争法要求合作社必须遵守这样的规则:合作社不能强迫社员必须把产品卖给合作社或从合作社购买。[33]

在我国农村合作社实践中,的确存在这样的情况:合作社与社员约定好了统一收购社员的农产品。但一旦另有地方出高价钱,社员就不向合作社交售了。对于这种情况,一位合作社社长说,农民是有小农意识,但起码说明我这个合作社对农民还没有吸引力。合作社要成为无正负极磁铁,这边吸引农民,那边吸引市场。把愿意来的社员组织起来,学技术,学习如何看待市场,学会将眼光放远一点看问题。[34]

综上,我们认为,社员与合作社之间的交易应为一项社员权,不宜成为社员的一项义务。

(二)社员的表决权

尽管农业合作社社员的表决权不是一项直接的经济性权利,但却是实现经济性权利的重要前提。因为社员可以通过行使表决权,将内心的需要和愿望转化为法律上的意思表示,而众多社员的意思表示依少数服从多数的原则上升为合作社社员(代表)大会决议,并对合作社及其机构产生拘束力。不仅如此,涉及社员切身利益的重要事项,也需要获得社员一定票数的支持。如果没有社员的表决权,合作社的社员(代表)大会制度的作用将无从发挥,社员(代表)大会的决议将无从产生,合作社的运作秩序将会陷入紊乱。有学者对公司股东表决权的重要性做了这样概括,如果认为有限责任是公司法的第一显著特征,那么,股东表决权则是公司法的第二显著特征。[35]这种概括用于表明合作社社员表决权的重要性也是十分恰当的。

1.传统合作社一人一票的表决权

社员民主控制原则是国际合作社联盟所确定的一项重要原则。其基本含义是:合作社由其社员民主控制,社员有权参与制订政策和作出决策。经选举产生的代表向全体社员负责。在基层合作社中,社员选举权平等即实行一人一票,在其他层次的合作社,也按民主方式组织。“一人一票”即不论社员认购股份的多少,每个社员都有一个投票权,体现了社员间的平等,与营利性公司所恪守的“一股一票”有所不同。前者强调的是社员的权利,体现的是公平的原则(社员收益最大化的原则),而后者则强调了资本的权利,体现了效率的原则(资本收益最大化的原则)。这种区别是由合作社的本质特征决定的,因为合作社是社会弱势群体的组织体,其成立的初衷就是为了联合应对市场竞争,通过其经营过程以及对其利润(或剩余)的利用,服务于其社员以及在整体上有益于社会,而不是追逐资本的报酬。社员就是合作社业务的惠顾者,而非投资人。因此,“一人一票”的表决权作为合作社平等价值的必然选择,是农业合作社社员的一项重要权利。

有学者认为合作社的“一人一票”制影响了合作社的效率。不可否认,与营利性公司相比,“一人一票”的民主控制机制有时会导致重大决策行动迟缓,不太适应瞬息万变的市场形势。但“一人一票”体现的民主与平等,使社员体会到了人的尊严和权利,是合作社原则的精髓。正因如此,合作社在一百多年的发展历程中,不仅经久不衰,而且日益兴旺。“一人一票”的表决权原则也为许多国家和地区的合作社所接纳。

在美国,大部分合作社实行“一人一票”表决权原则,以防止权利向少数人手里集中。美国许多州的合作社法规定,不管合作社成员持有多少股或发生多少惠顾额,其参与合作社事务的投票权都不能超过一票。如前文述及的1922年美国国会通过的卡帕·沃尔斯坦德法案(Capper-Volstead Act)对于美国的合作社发展和各州合作社法的制定起到非常重要的作用。其规定可以豁免适用反托拉斯法的合作社需要具备以下条件:(1)其经营活动必须为了作为农产品生产者的成员的相互利益而进行;(2)经营非成员产品的价值不得超过经营成员产品的价值;(3)无论成员拥有多少股份或资本,都只能实行一人一票,或以资本或者股份为根据支付的红利每年不得超过8%。[36]

日本1982年修改的《农业协同组合法》第16条第一款规定,组合员每人只有一票表决权、选举干部和出席组合员全体代表大会的代表的选举权,但“准组合员”没有表决权和选举权。[37]

1993年修改并于1994年实施的西班牙《巴斯克地区合作社法》明确规定,在合作社,每名社员都有一票投票权,体现出合作社内社员平等的精神和原则。[38]

我国台湾地区“合作社法”规定,社员大会开会时,每一社员仅有一表决权。但法人为社员时,其表决权由代表人行之,每一代表人有一表决权。

我国《农民专业合作社法》第17条第一款规定,农民专业合作社成员大会选举和表决,实行一人一票制,成员各享有一票的基本表决权。

综上所述,合作社成员“一人一票”的基本表决权是合作社的民主控制原则的具体体现,使合作社追求平等的价值观得以实现。这项权利作为合作社成员的一项基本权利已经为各国立法所确认和保护。

2.现代合作社对一人一票表决权的突破

如前文所述,“一人一票”的表决权是合作社成员的一项基本权利。在传统合作社中,资金的来源主要靠社员出资所形成的股金。而“一人一票”的表决权制度决定了社员出资不会有很大悬殊,因为不论出资多少,社员都是一票表决权。但是,随着合作社经营规模的扩大和经济货币化程度的提高,大多数合作社越来越感觉到资金不足带来的问题。由于资金紧张,使得许多合作社不能扩大经营规模,不能及时更新技术设备,从而难以提高竞争力。与营利性公司相比,在市场竞争中越发处于不利地位。因此,在现代市场经济条件下,合作社需要想办法扩大筹资渠道开拓资金来源。除此之外,有学者指出“一人一票”的表决权原则限制了合作社本身的发展。如瑞典学者尼尔森(Jerker Nilsson)认为,一人一票和目标一致性原则,迫使少数有效率的大农场服从多数无效率的小农场的意见,导致决策不合理,社员权利与风险责任不对称,助长了内部机会主义和搭便车行为。[39]在美国,农场结构和合作社社员农场规模悬殊的新变化,以及整个经济形势的新发展,使人们对是否要坚持“一人一票制”的合作社原则产生了争论。一些大合作社的领导和经理们认为,面对强大的国内和国际竞争对手,合作社必须把注意力集中到如何与其他商业企业巨人进行有效竞争上来,因此必须强调商业原则。[40]在此背景下,如果完全恪守传统的“一人一票”的表决权原则已经不适应合作社发展的需要,“一人一票”的表决权原则在一定程度上出现了松动,一人多票的表决权原则开始出现。

一人多票的社员权主要基于两种情况:一种是社员对合作社投资,另一种是与合作社交易量(额)大。合作社由于资金紧张,出于融资的考虑,对于出资多的社员给予一票以上的表决权,可以吸引社员更多出资本。由于与合作社交易量(额)多而给予其一票以上的表决权,主要是因为社员的经济利益不均等,向合作社交售50公斤大米与交售5 000公斤大米的社员承担的风险和责任心是不一样的,故其表决权也应有所区别。

在美国,由于一些合作社的规模迅速扩大,合作社社员之间在股金总额上的差别日益显著,为了更好地体现民主原则,一些合作社联社便在表决权上实行加权制,即对社员人数特别多、股金总额特别大、贡献特别突出的成员社,在一人一票的基础上酌情增加一定的票数,有些基层合作社在社员之间也采用了类似的做法。[41]根据美国合作银行20世纪30年代对亚利桑那、犹他、内华达和加利福尼亚等州的调查,在100个合作社中,有58个采取了不等额投票制度。其中,有的水果合作社规定,每交易100箱水果增加一票;有的合作酿酒厂规定,每交售10吨葡萄增加一票;有的养鸡合作社规定,每交售1 000打或1 000美元鸡蛋增加一票等。[42]在少数州,获得额外的投票权也可以持股量为基础,但通常都有一定限制,最常见的情况是规定投票权份额不得超过20%,有的限定为3%或5%,还有的规定最多不能超过5票或10票。

德国《合作社法》规定,合作社章程可授予少数对合作社经营事业有特别贡献的社员一人数票权,具体条件由章程予以规定。但是,每一社员不能超过三票。

我国《农民专业合作社法》第17条第二款规定,出资额或者与本社交易量(额)较大的成员按照章程规定,可以享有附加表决权。本社的附加表决权总票数,不得超过本社成员基本表决权总票数的20%。

综上所述,合作社社员的表决权由绝对的“一人一票”制向“一人一票”为原则、“一人多票”为例外的情况发生了转化。这种转化是合作社为适应经济发展新形势而进行的变通。同时为防止合作社发生异化,这种变通只能在一定范围内进行,因此“一人多票”又附加了上限限制。

3.表决权的代理行使

合作社社员的表决权通常由其本人行使,但在特殊情况下也可以委托代理人行使。从世界主要发达国家或地区合作社立法来看,合作社法一般只明文规定了社员参加社员大会行使表决权的委托代理行使制度。比如,德国《合作社法》规定除本法另有规定外,社员有参加社员大会就合作社事务行使表决的权利。社员可以通过代理人行使表决权,但应当通过书面形式委托其代理人,而且,同一代理人不能同时代理两个以上社员。代理人的条件可由合作社章程予以规定。再比如,我国台湾地区“合作社法”第50条明确要求,“社员不能出席社员大会时,得以书面委托其他社员代理之,同一代理人不得代理二人以上之社员。”表决权作为社员最重要的、最基本的权利,其充分行使,体现了合作社民主的社员控制原则、自治与自立原则等原则。但在社员亲自行使表决权有困难时,通过委托代理行使的方式方能使之得以发挥作用。因此,许多国家或地区规定了社员表决权的代理行使制度。需要指出的是,授权代理人行使表决权应采用书面形式,而不能采取口头形式,社员在委托书中必须载明向代理人的授权范围,以防代理人不当行使代理权,同时防止少数人不正当地操纵社员大会。

(三)社员的退出权

农业合作社社员的退出权[43]是指社员自愿退出合作社的权利,它充分体现了社员的自由选择权,也是国际合作社联盟“自愿与开放的社员资格”原则的具体体现。开放的社员制,即体现为社员入社自由与出社自由以及社员人数的不断变动。《德国合作社法》在给合作社下定义时指出:合作社是社员人数不断变动的组织。我国台湾地区“合作社法”第1条也明确指出合作社是社员人数及股金均可变动的团体。有学者精辟论证了合作社社员退出权的意义。如Justin Lin在合作劳动契约[44]的框架内提出并讨论过退出机制对于契约履行的意义。他认为,“由于农业生产中要实施有效的监督,其成本是极其高昂的,因此,一个农业合作社的成功无疑取决于合作成员所达成的一个自我遵守协议并有权退出合作社,一个自我履行的契约才能维持。”[45]林毅夫教授指出,在合作社里,社员退社权的存在使合作社具有了重复博弈的性质。如果社员被剥夺了退社权,其生产过程的性质就变成了一次博弈。1958年之后的公社化运动剥夺了社员的退社权,使自我履行的默契协议无法维持,社会竞相以相互偷闲的方式惩罚对方。[46]林毅夫进一步指出,“研究农业合作社运动时,有两类劳动者特别值得注意。第一类劳动者有偷懒和退社的激励,结果符合社会需要的合作社就不能维持。Macleod的理论模型讨论了这类劳动者存在的可能性……林毅夫的假设讨论了第二类劳动者,该劳动者有连续偷懒且不退社的激励……如果勤勉的劳动者被剥夺退出权,结果将是非合作均衡……于是退出权的存在就对合作社的成功至关重要。”[47]

正因为如此,许多国家和地区的合作社法明确赋予了合作社社员的退出权。如日本《农业协同组合法》第21条第一款规定,组合员在事业年度终了的60天以前,事先提出申请,可以在事业年度终了退出。[48]西班牙巴斯克地区《合作社法》(1994年新法)规定社员可随时自愿退出合作社。[49]德国《合作社法》也规定社员在一个经营年度终止时可以退社。[50]我国台湾地区“合作社法”第27条赋予了社员自愿退社的权利。我国《农民专业合作社法》第19条同样赋予了社员自愿退社的权利。

同时,社员退社带来了合作社资本及人数的不稳定,正如我国台湾学者所解释的那样,合作社既然拥有一定的社员,执行一定的业务计划,社员如在年度中随时退社,不仅给合作社的事务处理带来麻烦,业务的执行也会发生障碍。而且,在对外方面,由于股金的减少,担保能力下降,也将影响合作社债权人的利益。[51]故对合作社社员的退社应设定一些限制。如日本《农业协同组合法》规定提出退社申请的期限为事业年度终了的60天以前;西班牙巴斯克地区《合作社法》(1994年新法)规定在规定社员可随时自愿退出合作社的同时,设定了两个前提:一是合作社在接纳社员时,双方要商定一个社员关系期限,可称为稳定期或持续期,该期限以会计年度为准,一般不超过5年。社员在此期限内提出退社,被视为非正当退社,由此对未完成合作社的活动或服务任务而造成的损害或损失,当事人要承担相应的赔偿。二是合作社的章程应规定自然人退社要提前6个月提出,法人社员要提前1年。我国台湾地区“合作社法”第27条对社员自愿退社的期限作了限定,即“社员得于年度终了时退社。但应于三个月前提出请求书”。也就是说,自请退社的预告期为3个月,并应在年度终了后,始发生退社效力。

在我国合作社实践中,有些合作社对关键社员的主动退出有所限制,主要是为了防止这些社员的机会主义行为,维持合作社稳定运营。如:仙居县广度高山蔬菜专业合作社就规定合作社理事会成员及工作人员在职或在任期间不能退社,在任期满后方可退社,至于合作社发起人,不能退社。绍兴县王坛镇丹家家鸡协会也有类似规定。[52]

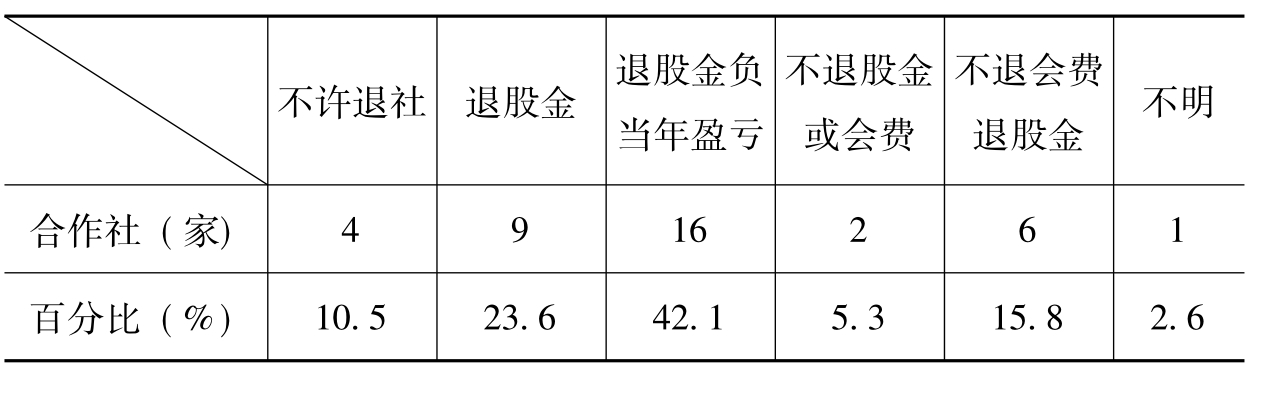

社员退社时,有权按照章程的规定,请求合作社退还股金。由于上文所述的原因,一般而言,合作社成员的主动退出通常并不能获得相当于市场价值(或期望报酬)的退出金额,只能得到原值的退出金额。根据马彦丽对浙江省38家农民专业合作社的研究,[53]合作社一般规定社员退社不得分配共有财产(合作社积累和政府扶持资金),在此前提下,对社员退社的规定具体又分为四种类型:①社员退社只退回股金;②退回股金,并且合作社当年经营有盈余的应分配给其应得的盈余,经营亏损的应扣除其应承担的亏损份额;③不退会费或股金;④将合作社的社员明确分为“名义社员”(只缴纳会费)和“股东社员”,前者退社不退会费,后者退回股金并相应承担当年的盈亏。这些合作社对社员退社规定的具体情况如表5-1所示:

表5-1

合作社社员退社规定

本课题组对分布在不同省份的10家农业合作社的调研结论与此类似。如,山东高邮市甘垛镇棉花产销合作社章程规定,社员退社不退入社费,不得分配本社共有财产;天津武清区下伍旗镇源明蔬菜产销合作社章程规定:社员退社时,根据当年本社的财务状况,退还其股份的全部或一部分,当本社财产不够抵偿债务时,扣除其全部股份;上海青西禽蛋生产联合社章程规定,社员退社后,其入社股金于该年度年终决算后两个月内退还。本社经营盈余,应分给其应得红利。本社经营亏损,应扣除其应承担的亏损份额。退社后,不得分配本社共有财产。浙江象山金元蛋业合作社章程也有类似规定。

但我国的《农民专业合作社法》对此采取了十分宽容的态度,该法第21条第一款规定,“成员资格终止的,农民专业合作社应当按照章程规定的方式和期限,退还记载在该成员账户内的出资额和公积金份额;对成员资格终止前的可分配盈余,依照本法第三十七条第二款的规定向其返还。”也就是说,社员退社(包括自愿退社)时,不仅能够得到出资额,还可以得到公积金份额(合作社积累)和可分配盈余。

我们认为,退社权是合作社社员的一项重要权利,它体现了合作社自愿和开放的成员资格之原则,是对社员自由选择权的尊重,在社员不满意合作社的服务时,给了社员以“用脚投票”的权利。所以,无论从立法还是从章程上,社员的退社权都应得到应有的尊重。但由于社员退社客观上给合作社的正常经营带来了一定的消极影响,同时也需要防止某些社员的机会主义行为,故在社员退社时需要付出一定的成本。这种成本付出不仅体现在程序上,还体现在实际利益上。也就是说,社员退社时一般只应得到其交纳的股金,不宜再获得公共积累的分配。瑞典的欧代尔合作社,在社员退社时就采取了只退还股金,但不退还集体储备金的方式。[54]荷兰大多数乳制品合作公司内,社员退社时甚至其股金的取回也要受一定限制。如果因奶牛场停业而退社,则可立即收回其社员资金;如若因将牛奶交给其他乳制品公司而退社,则可根据约定条件收回其资金,但必须等待10到15年。[55]

在我国,许多农民专业合作社是在“大户”、“能人”的推动下成立的,这些“大户”、“能人”往往成为合作社的重要成员,他们的进退对合作社的正常经营有着举足轻重的影响。尽管他们有权退社,但还是尽量防止其退社为好。实际上,需要防止的恰恰是这些“大户”、“能人”社员。根据学者研究,普通社员(通常是小额出资者)通常并不主动退社。在我国农产品供大于求的市场格局下,合作社对于他们的首要作用不是资本报酬或惠顾返还,而是市场进入和价格改进,换言之,退出合作社就意味着失去了市场进入的通道和价格改进的机会。他们并不特别愿意在很难确保剩余控制权的情况下投入大额资本,他们愿意投入小资本,获取成员资格,获得投票(Vote)、异议(Voice)、退出(Exit)等权利。当他们有投票机会时,就利用投票来影响合作社决策;当他们无法控制投票结果时,他们会表达异议;但如果异议也不起作用,他们也不轻言退出,只是在心里把合作社当作一个较稳定的长期收购契约。[56]

四、农业合作社社员权的救济

“救济先于权利”已经成为一句著名的法谚。有学者指出若每一种权利都能各按其所示的轨迹运行、权利实现就无须救济可言,倘若权利的合法实现会受到来自社会不同方面的阻碍,那么消除阻碍,实现救济就是必要的。实际上,权利不仅受制于社会的政治、经济、文化等各种客观条件,而且会受到各方面的侵扰。因此,法律不仅应宣示权利,而且还应同时配置救济的各种程序。[57]在现代社会,居于权利体系中的实体权利与程序化的救济权利已成为两种彼此相依的权利实体。权利的实现需要程序之救济。

农业合作社社员的社员权,作为一类重要的民事权利,同样需要一定的救济程序保障其得以实现。从而使其从规范化的权利转化为现实的权利。比如我国《农民专业合作社法》第16条赋予了社员如下权利:参加成员大会,并享有表决权、选举权和被选举权,按照章程规定对本社实行民主管理;利用本社提供的服务和生产经营设施;按照章程规定或者成员大会决议分享盈余;查阅本社的章程、成员名册、成员大会或者成员代表大会记录、理事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告和会计账簿;章程规定的其他权利。如果社员的上述权利都能正常行使,则是一种理想状态。但是,如果社员行使上述权利受阻怎么办?比如成员或成员代表并未被通知参加成员(代表)大会,而成员(代表)大会召开并通过了决议,此时,未被通知参加成员(代表)大会的成员或代表出席会议权和表决权受到了侵害,应如何处理?再如,成员要求查阅成员(代表)大会记录、财务会计报告遭到拒绝怎么办?此时,成员应如何行使自己的知情权?这些问题如得不到解决,农业合作社社员的社员权就可能仅仅成为纸上的权利。尤其在我国农业合作社实践中,合作社的负责人大都是“能人”、“大户”。

我们在调研中发现,凡是成功的农业合作社,必然有一个或者一组精明能干的经营大户或技术能手,这些人并非通过简单的选举产生,而是在长期的生产经营和互助合作中自然形成的,是发展农民专业合作经济组织的中坚力量。来自山西省忻州市农业经营管理站的资料也证明了这一点。如忻州市玉米产业协会,由定襄纪元酒精集团牵头,部分农业龙头企业、种植大户、购销经纪人、粮食购销企业、玉米科研单位、乡镇农技站、部分基层合作组织共同参加组成。会长曾经元,为解决全市玉米的收购问题,投资100万元巨款购置了40台面包车,与40万农民签订高于市场价2分的收购订单合同,解决了占全市粮食总产量80%以上的玉米出路,带动了忻州市80%的玉米种植大户致富;忻州市富民养兔合作社于2006年3月成立,由山西省劳动模范、山西省扶贫攻坚奖章荣获者、忻州青年星火带头人、五台县罗家庄村农民栗强担任理事长,并启动了“百村万户养兔突贫达小康工程”,使养兔户户均收入1万元以上。[58]马彦丽对浙江省农业合作社的研究也得出了同样的结论:合作社的经营者由被依托单位的代表或者种植大户、养殖大户、贩销大户等乡村精英组成。[59]

在农民专业合作社的创办及经营中,“能人”、“大户”的确作出了不可磨灭的贡献。但与此同时,普通社员的社员权可能就会面临遭受漠视的风险。在这种情况下,社员权的救济显得更为重要。

在世界各主要国家或地区的合作社法中,往往规定了社员权的救济程序。德国《合作社法》规定,监事会应当全面监督理事的经营管理行为,并为此而获得有关合作社经营过程的全部材料。监事会可以随时要求理事就经营管理事宜进行报告,检查合作社的会议记录与账册。监事会如发现理事侵犯社员权,则可依据合作社法的规定,有权暂时停止理事的职权,并立即召集社员大会,由社员大会就是否终止理事的职权作出最终决定。根据在我国台湾地区“合作社法”的规定,如果合作社的理事、监事违反法令或者合作社章程而侵犯社员权时,社员可请求召集临时社员大会,并依据法定条件与程序,解除侵权理事、监事的职权,从而使社员权在合作社内部得到相应的救济。西班牙《巴斯克地区合作社法》(1994年新法)对全体社员大会的召集做了详细的规定,若社员大会逾期未召开,每个社员可通过公证人或其他手段向管理人员提出要求,以便他们着手进行。如果管理人员自接到要求之日起15天内不召开,社员有权向合作社所在地的初审法官请求,初审法官应指派会议主持人召开全体大会。[60]芬兰《合作社法》第92条指出:“若合作社的社员或者理事会对社员大会的决议没有按正常程序实施,或违背了本法,或对合作社章程有异议,须在决议通过之日起三个月内提出对合作社的诉讼。”[61]意大利《民法典》规定,当合作社管理人员在管理中有严重违规行为时,可以由占合作社资本1/10以上或占社员总数1/10的社员向法院起诉。社员超过3 000人的合作社,可以由占其总数1/20的社员起诉。[62]

2005年10月27日我国修订的《公司法》赋予了股东对其股东权一系列救济的权利,如对违反程序规则的股东(大)会提起撤销之诉的权利;诉请法院要求公司提供会计账簿进行查阅的权利以及提起派生诉讼的权利等,从而使对股东权利的保护趋于完善和周延。这说明立法者在对股东权保护的问题上,已经大大提高了认识。但之后于2006年出台的《农民专业合作社法》却未对社员权的救济作出规定,这不能不说是一个缺憾,至少说明立法者对合作社社员权的保护尚缺乏足够的认识。其实,农业合作社社员权的重要性丝毫不亚于公司股东权,《农民专业合作社法》在这方面的不足有待今后予以完善。

五、本章小结

本章就农业合作社社员资格、社员权的一般理论、合作社社员权的内容及救济展开了讨论。就社员资格而言,自愿和开放的社员资格是合作社的一项重要原则,农业合作社也不例外。但同时,为防止合作社异化为营利公司,需要对合作社的入社条件进行适当限制。

合作社社员入社之后就当然获得了社员权。社员权是指社团法人的社员对社团法人享有的独立的民事权利,其特点为:社员权是一项独立的民事权利;社员权是团体法上的权利;社员权是一组权利束;社员权一律平等;社员权是程序权与实体权的统一。就农业合作社而言,其社员权主要包括经济性权利和非经济性权利。经济性权利包括与合作社的交易权、盈余返还请求权、服务设施使用权以及股金返还请求权等。非经济性权利包括合作社会议出席权、选举和被选举权、发表意见权、表决权、查阅权、临时社员大会召集请求权以及退社权等。本章主要对与农业合作社的组织特点密切相关的社员与合作社的交易权、社员的表决权以及社员的退出权进行了较为具体的阐述。合作社的社员权作为一类重要的民事权利,需要一定的救济程序保障其得以实现,从而使其从规范化的权利转化为现实的权利。从世界主要国家和地区的合作社立法看,大都规定了社员权的救济程序,但我国的《农民专业合作社法》却未对社员权的救济程序作出规定,需要今后加以完善。

【注释】

[1]刘振邦:《主要资本主义国家农业合作社的章程与法律汇编》,1987年,第432页。

[2]刘驯刚:《西班牙巴斯克地区合作社法评介(二)》,载《中国集体工业》,1994年第12期,第46页。

[3]李中华:《日本〈农业协同组合法〉的解读与初探》,载《农业经济》,2002年第12期,第25页。

[4]转引自管爱国、符纯华译著:《现代世界合作社经济》,北京,中国农业出版社,2000年,第162页。

[5]USA:Minnesota Cooperative Law,Minnesota Statutes 1996,Chapter308A.131.

[6]费安玲、丁玫译:《意大利民法典》,北京,中国政法大学出版社,1997年,第2528条。

[7]翟俊武:《泰国合作社法的主要借鉴》,载《世界农业》,2006年第3期,第40页。

[8]徐旭初:《中国农民专业合作经济组织的制度分析》,北京,经济科学出版社,2005年,第195页。

[9]刘驯刚:《西班牙巴斯克地区合作社法评介(二)》,载《中国集体工业》,1994年第12期,第46页。

[10]由嵘、孙孝堃:《外国法制史简编》,光明日报出版社,1987年,第55页。

[11]李秀清:《日耳曼法研究》,北京,商务印书馆,2005年,第455页。

[12]李宜琛:《日耳曼法概说》,北京,中国政法大学出版社,2003年,第12页。

[13]章光园:《论社员权的演变与意义》,载《社会科学论坛》,2007年第10期(下),第42页。

[14]郑玉波:《民法总则》,北京,中国政法大学出版社,2003年,第229页。

[15]李宜琛:《民法总则》,北京,中国方正出版社,2004年,第110页。

[16]史尚宽:《民法总论》,北京,中国政法大学出版社,2000年,第226页。

[17]谢怀栻:《论民事权利体系》,载《法学研究》,1996年第2期,第75页。

[18]王利明:《民法总则研究》,北京,中国人民大学出版社,2003年,第209页。

[19]张俊浩:《民法学原理》,北京,中国政法大学出版社,2000年,第69页。

[20]郑玉波:《民法总则》,北京,中国政法大学出版社,2003年,第229-230页。

[21]谢怀栻:《论民事权利体系》,载《法学研究》,1996年第2期,第76页。

[22]社员权只存在于社团法人中,财团法人不存在社员权。因为财团法人是以财产的集合为基础而成立的法人,是财产的集合,因而没有社员。代表财团法人进行活动的不是其社员,而是其管理人员。

[23]谢怀栻:《论民事权利体系》,载《法学研究》,1996年第2期,第76页。

[24]转引自刘俊海:《股份有限公司股东权的保护》,北京,法律出版社,2004年,第49页。

[25]谢怀栻:《论民事权利体系》,载《法学研究》,1996年第2期,第76页。

[26]学界也往往将社员权划分为共益权与自益权。但我们认为共益权的提法未必十分恰当,因为共益权是为团体的共同利益而行使的权利。而囊括其中的具体权利如出席团体会议的权利未必就是为团体的共同利益而行使。故本书采取经济性权利与非经济性权利的划分方法。

[27]参见杜吟棠:《合作社:农业中的现代企业制度》,南昌,江西人民出版社,2002年,第145页。

[28]亨利·汉斯曼教授在其《企业所有权论》一书中,将企业划分为生产者所有的企业、顾客所有的企业以及非营利性机构和互助企业。其中生产者所有的企业又分为投资者所有的企业、雇员所有的企业和农户所有的生产者合作社。投资者所有的企业类似于我们所说的营利性公司。

[29]亨利·汉斯曼:《企业所有权论》,于静译,北京,中国政法大学出版社,2001年,第205页。

[30]杜吟棠:《合作社:农业中的现代企业制度》,南昌,江西人民出版社,2002年,第164页。

[31]亨利·汉斯曼:《企业所有权论》,于静译,北京,中国政法大学出版社,2001年,第189页。

[32]张德粹:《农业合作的原理与实务》,台北,台湾商务印书馆,1971年,第218页。

[33]杜吟棠:《合作社:农业中的现代企业制度》,南昌,江西人民出版社,2002年,第170页。

[34]张晓山、苑鹏:《合作经济理论与中国农民合作社的实践》,北京,首都经济贸易大学出版社,2010年,第296页。

[35]Frank H.Esterbrook&Daniel R.Fischel,The Economic Structure of Corporate Law,Harvard University Press,1991,P.63.

[36]根据美国农业部网站www.rurdev.usda.gov.资料编写。

[37]刘振邦:《主要资本主义国家农业合作社的章程与法律汇编》,1987年,第499页。

[38]刘驯刚:《西班牙巴斯克地区合作社法评介(三)》,载《中国集体工业》,1995年第1期,第44页。

[39]转引自杜吟棠:《合作社:农业中的现代企业制度》,南昌,江西人民出版社,2002年,第182页。

[40]樊亢、戎殿新:《美国农业社会化服务体系》,北京,经济日报出版社,1993年,第312页。

[41]王树桐:《农业中的两个转变与合作社的现代化》,载《世界经济与政治》,1997年第4期,第19—20页。

[42]Henry H.Bakken,M.A and Marrin A.Shaars,Ph.D.,The Economics of Cooperative Marketing,p.155,by MeGraw-Hill Book Company,Lnc,1937.

[43]就社员退社情形而言,包括自愿退出和法定退出(法定退出事由一般包括社员死亡和被除名)。本书主要从权利的角度探讨社员的退出问题,故在此不涉及法定退出。

[44]在新制度经济学上,往往把企业看作契约。

[45]Justin Lin.Collectivization and China's Agricultural Crisis in 1959-1961. J.Polit.Econom,1990(98,6):1228-1252.

[46]转引自徐旭初:《中国农民专业合作经济组织的制度分析》,经济科学出版社,2005年,第192页。

[47]林毅夫:《再论制度、技术与中国农业发展》,北京,北京大学出版社,2000年,第214-215页。

[48]刘振邦:《主要资本主义国家农业合作社的章程与法律汇编》,1987年,第501页。

[49]刘驯刚:《西班牙巴斯克地区合作社法评介(二)》,载《中国集体工业》,1994年第12期,第47页。

[50]郭国庆:《德国〈合作社法〉评介》,载《河北法学》,1999年第1期,第101页。

[51]李锡勋:《合作社法论》,台北,三民书局,1992年,第95页。

[52]徐旭初:《中国农民专业合作经济组织的制度分析》,北京,经济科学出版社,2005年,第196页。

[53]马彦丽:《我国农民专业合作社的制度解析》,博士论文库,2006年,第106页。

[54]杜吟棠:《合作社:农业中的现代企业制度》,南昌,江西人民出版社,2002年,第170页。

[55]马胜杰:《荷兰农业发展道路初探》,博士论文库,1999年,第83页。

[56]徐旭初:《中国农民专业合作经济组织的制度分析》,北京,经济科学出版社,2005年,第196页。

[57]程燎原、王人博:《赢得神圣——权利及其救济通论》,济南,山东人民出版社,1993年,第349页。

[58]刘秀连:《忻州市农民专业合作经济组织发展的现状、问题及建议》,2006年第二届“南方农村报·中国农村发展论坛”征文。

[59]:《》,,2006,马彦丽我国农民专业合作社的制度解析博士论文库年第71页。

[60]刘驯刚:《西班牙巴斯克地区合作社法评介(三)》,载《中国集体工业》,1995年第1期,第43页。

[61]转引自管爱国、符纯华:《现代世界合作社经济》,北京,中国农业出版社,2000年,第174页。

[62]费安玲、丁枚译:《意大利民法典》,北京,中国政法大学出版社,1997年,第2409、2545条。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。