在詹姆逊看来,现代主义文化是一种具有历史感和表征深度的文化,而后现代主义文化则倾向于空间的平面化和纯粹的能指。后现代文化的“空间逻辑”的第一个层面就是削平深度。詹姆逊以一种含混的方式使用深度这一概念,他所讨论的深度主要集中在三个方面:视觉深度、历史深度和阐释深度。[1]下面将逐一考察这三种深度在当代视觉文化中的隐退,以此来揭示当代视觉文化的平面化特征。

(一)视觉深度的削平与图像的自指性

美国理论家丹尼尔·贝尔认为,从16世纪中期到19世纪中期,有两个古典原则控制了大多数西方艺术之审美意向,一个是空间和时间的理性建构,另一个是模仿。在前文的“空间意识的变化首先通过视觉艺术体现出来”这一部分中,我们已经分析过古典的理性时空观是如何在现代主义、后现代主义绘画取消视觉深度的做法中被颠覆的,而在这里我们将讨论这种取消视觉深度的做法对模仿原则的反叛,以及随之而来的图像从相似性到自指性的转变。[2]图像的相似性是指图像与其所反映的客观物象具有一致性,图像的自指性是指图像不反映客观物象,图像从相似性到自指性的转变也是图像符号自身的价值逐渐摆脱模仿对象的价值从而突出自身的过程。

“模仿说”对西方传统绘画产生了深远的影响,它始终伴随着西方传统绘画的发展,使西方传统绘画以模仿和再现客观事物的真实空间形态为主要目的,在画布的二维平面上营造肖似现实空间的三维空间幻觉,追求视觉上可信的空间效果。拉斐尔的壁画《雅典学派》可以说是这种绘画空间的经典体现,其构图、人物形象和建筑场景的比例都符合几何学的精确性,构造了稳定、清晰、幽深、宏伟的绘画视觉空间。中国古典绘画虽然不追求对事物的真实空间形态的逼真再现,但也没有完全脱离现实,比如中国古典绘画讲求“丈山尺树,寸马豆人”的事物正常比例,以及谢赫六法中的“应物象形”“随类赋彩”,都是要求画家的描绘要与所反映的对象有相似性,因而中国古典绘画营造的是在“似与不似之间”的、主观精神与客观物象统一的意象化空间。总的来说,不管是西方传统绘画还是中国古典绘画,其绘画视觉空间都以各自的方式与现实空间有一致性,走的是一条归纳现实空间、依靠现实空间来组织画面元素的创作道路。

西方现代绘画则走上了一条完全不同于传统绘画的道路。被称为“现代绘画之父”的塞尚放弃了传统的再现法则,他认为世界的所有结构是立方体、球体和锥体这三个基本固体的变化,塞尚的绘画空间就是由这三者中的某一个或者它们的结合在平面中组织起来的,塞尚还常放大后景、压缩前景,把三维空间压扁在二维平面上。塞尚的探索开启了西方现代绘画对传统绘画技法的反叛,后印象派、立体主义、表现主义、新造型主义、抽象表现主义等都摈弃了以透视法构造空间深度幻觉。在蒙克的扭曲物象和夸张情绪中、在康定斯基的点线面交叠中、在蒙德里安的直角和矩形中我们已经找不到对客观事物的真实空间形态的模仿,我们所熟悉的自然和生活世界在其中全然消失了。西方现代绘画不再是自然的仆从,它放弃了相似性,获得了相对于客观现实的自律性,也获得了相对于雕塑和摄影的独立性。

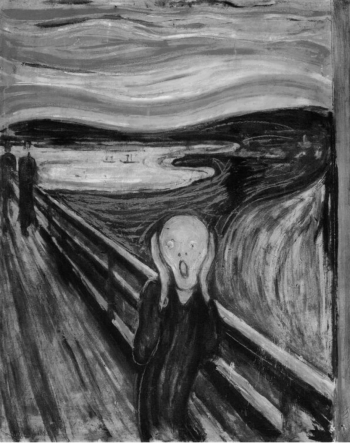

如果说现代主义艺术从颠覆透视空间和模仿说转而表现主观的理想和情感,从而获得了一种内在的意义深度的话,那么,以安迪·沃霍为代表的后现代艺术就在绘画空间平面化的基础上连这种现代主义的深度感也一同抛弃了。以沃霍的一系列丝网印刷绘画为例:首先,形象被“压扁”并重复地平铺在画面上,没有过渡色和立体感,视觉空间深度被削平;其次,画面中的形象虽然取自现实,比如某个明星、某种商品,但却是以他们的照片底片复制出来的,没有所谓的原作和个人风格。詹姆逊认为可以将其看成是无限复制的艺术作品,形象与现实的联系已经在不断复制中被抽空了。詹姆逊曾指出安迪·沃霍的作品《玛丽莲·梦露》(见图4-1)中的梦露的形象只是一个符号,与那个真实的好莱坞性感明星没有关系了。第三,主观情感的消逝和内在深度的消失。詹姆逊比较了爱德华·蒙克的(Edvard Munch)《呐喊》(见图4-2)和安迪·沃霍的《玛丽莲·梦露》,他指出蒙克的《呐喊》基于一种肯定主体有内外之分的“表现美学”从而将内心的焦虑和痛楚透过戏剧性的外在形式传达出来,而在安迪·沃霍的《玛丽莲·梦露》中,由于主体瓦解了,内外二分的深度模式不存在了,也就无所谓内在情感的宣泄和净化了。安迪·沃霍曾有一句名言:“我就在这里,在表面后面什么也没有。”这可以看作他的创作原则,即画面已经不向欣赏者述说和表达什么了,表面就是它的全部,用詹姆逊的话来说就是“一组一组扬弃了内容意义的文本或者模拟体”[3]。如此一来,图像就从传统的“相似性”、现代主义的“自律性”过渡到了后现代主义的“自指性”,它不再需要解释而只能被体验,没有必要去其中寻求意义。

图4-1 安迪·沃霍画作《玛丽莲·梦露》

图4-2 挪威印象派画家爱德华·蒙克的代表作《呐喊》

(二)历史深度的削平与图像的奇观化

历史深度或者说时间深度的隐退不仅仅在从印刷文化到视觉文化这一宏观的文化变迁中体现出来,从深度时间性到平面空间性的转变也发生在视觉文化自身内部,表现为视觉艺术尤其是电影的奇观化趋势。电影的发展存在一个从叙事电影向奇观电影转变的过程。奇观电影的特点是凸显视觉性而不是叙事性,提供一种超越日常习惯的视觉经验。在20世纪80年代以前,电影是“叙事”的,也就是说当时的电影重视情节和戏剧性,而画面是服务于故事情节的。20世纪80年代以后,各种数字图像技术的介入使电影的画面日益精美,也使一些过去无法呈现的场景或无法拍摄的镜头得以现身银幕,奇观不再是叙事的附庸,它逐渐开始支配叙事了。本雅明在《发达资本主义时代的抒情诗人》中的一段话对奇观电影的特征做了很好的诠释:“不知从什么时候开始,一种对刺激的新的急迫的需要发现了电影。在一部电影里,震惊作为感知的形式已经被确立为一种正式的原则。”[4]

回顾一下好莱坞的历史,不难发现:近几十年来,商业运作下的好莱坞电影在故事情节和叙事手法上几乎都是类型化、模式化的,唯有视觉效果日新月异,从《星球大战》《泰坦尼克号》到《黑客帝国》《指环王》以及《金刚》,好莱坞电影的视觉冲击力一步步加强。我国第一部真正意义上的奇观电影是张艺谋执导的《英雄》。树海与箭雨、戈壁与青山、沙漠与绿水、色彩与功夫,这些刻意营造的空间场景和视觉效果组成了《英雄》的奇观世界。之后,我国影坛还出现了《十面埋伏》《无极》《夜宴》《满城尽带黄金甲》等奇观电影。从叙事电影转向奇观电影,从情节和意义转向即时的愉悦和瞬间的快感,从画面为叙事服务到为了视觉效果而牺牲叙事,这一转变过程折射出当代视觉文化的平面化特征,尤其是取消历史深度的倾向。詹姆逊将“历史深度的削平”视为一种根本的浅薄,并认为历史感的愈趋浅薄微弱在两个层面上体现出来,“一方面我们跟公众‘历史’之间的关系越来越少,而另一方面,我们个人对‘时间’的体验也因历史感的消退而有所变化”[5]。这两个层面都能在奇观电影中得到印证。

第一个层面可以理解为历史真实已经被图像所掩盖,人们越是亲近图像,就越是远离历史真实,所得到的不过是海市蜃楼般的幻影。电影《英雄》《十面埋伏》《夜宴》《满城尽带黄金甲》都不约而同地把故事背景设定在遥远的古代,《无极》虽然是架空的,但其主要元素仍取自古代。中国奇观电影的“复古”倾向,不是为了挖掘历史深度、反映历史真实,而是为了方便制造远离当代人日常生活经验的强烈视觉冲击。对它们来说,历史事件是用来戏说的材料,历史真实则是根本不被考虑的问题。例如,《夜宴》和《满城尽带黄金甲》都选择了五代十国这一历史时期作为故事的时代背景,但其情节又都与历史完全脱离。《夜宴》照搬了《哈姆雷特》,《满城尽带黄金甲》移植了《雷雨》,它们跟泛滥一时的梳着大辫子却谈着当代爱情的清宫戏一样,以历史之瓶装当代视觉盛宴之酒。当历史被掏空为一句“故事发生在……时候”的画外音,奇观电影就能摆脱历史真实的限制,在其中堆砌大量非历史的视觉效果,这些视觉效果只是为了向观众提供当下的视觉快感,而与再现现实、表达情感、深化主题没有关系。奇观画面甚至游离于整个故事的叙述之外,成为相对独立的自主镜头。摆脱了真实历史情境的束缚和叙事的连续性之后,奇观画面获得了非常大的自由,为随意的时空变换和素材拼贴创造了条件,“‘过去’转变为一大堆形象的无端拼合,一个多式多样、无机无系,以(摄影)映象为基础的大模拟体”[6]。在这方面,《英雄》是一个典型案例,它的场景选择大大超出了历史上真实的赵国的疆域(今山西、河北一带),敦煌戈壁、四川九寨沟、内蒙古胡杨林、广西桂林都被选为外景拍摄地,来自不同地域的场景共同构成了一个非真实的历史情境,一个虚构出来的、张艺谋式的“赵国”。而那个历史上真实的赵国到底是怎样的,这是沉浸在视觉快感和震惊中的观众所无暇关心也无从把握的,正如詹姆逊所说:“我们只能通过我们自己对历史所感应到的‘大众’形象和‘模拟体’而掌握历史,而那‘历史’本身却始终是遥不可及的。”[7]

第二个层面是指在个人心理中时间连续性的断裂和当下体验的放大和强化。斯科特·拉什在区分“话语文化”和“图像文化”时,曾指出“图像文化”是本我的“原初过程扩张进文化领域”。奇观电影解构叙事带来的断裂感也可以用“原初过程”的扩张来解释,这又可以从两个方面来谈:首先,原初过程处理的是无意识问题,它不像处理意识问题的次级过程那样遵循逻辑与句法规则,时间感或时间秩序在原初过程中是不存在的。叙事电影主要依照次级过程的某种逻辑原则和句法关系来组织画面,奇观电影则倾向于无秩序的原初过程,用一些突然的、强烈的刺激来打断连续性和逻辑关系,让观众“在毫无准备之下面临时间(性)的突然瓦解,当下便把眼前的一刻从一切活动和意念之中解放出来”[8],观众对情节的把握不断被突然出现的、具有相对独立性的奇观画面所打断,对画面奇观效果的注意不仅削弱了叙事甚至还不兼容于对叙事的注意。《黑客帝国Ⅰ》里著名的“子弹时间”就是这样一组突然插入的、以炫技和震惊效果为目的的自主镜头,它不是叙事的需要甚至还弱化了叙事的逻辑连贯性,却带给观众难以磨灭的深刻印象。其次,原初过程是本我的思维方式,遵循本我的快乐原则。我国学者周宪认为,在奇观电影中,蒙太奇的叙事理性原则已经转向视觉快感的快乐原则,“奇观蒙太奇不同于叙事蒙太奇,它不再拘泥于叙事的意义句法关系,因此不可避免地转向摒弃叙事而追求影像或场面的视觉奇观及其快感的最大化。这就意味着一个重要的变化,亦即画面的组接更加倾向于表层的、直接的视觉快感,而非内在的、深度的叙事逻辑关系,这就造成了奇观对叙事的解构”[9]。詹姆逊曾分析过当时间连续性瓦解、“现在”被孤立起来以后,主体就面临一种势不可挡、极其强烈的感官感受,这种放大了的视觉冲击力正是奇观电影所追求的,它往往在一段平淡的情节叙述之后突然以某种视觉奇观惊醒观众的眼睛,让观众获得瞬间的强烈视觉快感,满足观众渴望行动、追求新奇、贪图轰动的冲动,而严密、完整的叙事逻辑以及深刻的主题和意义都无关紧要了。

奥斯卡最佳视觉效果奖一直是奥斯卡最具分量的几个奖项之一。纵观近20年来获得此奖项的电影,它们无一不在制造“奇观”效果方面做出了重大突破:

近20年奥斯卡最佳视觉效果奖获奖影片

第89届(2017年) 《奇幻森林》

第88届(2016年) 《机械姬》

第87届(2015年) 《星际穿越》

第86届(2014年) 《地心引力》

第85届(2013年) 《少年派的奇幻漂流》

第84届(2012年) 《雨果》

第83届(2011年) 《盗梦空间》

第82届 (2010年) 《阿凡达》

第81届(2009年) 《本杰明-巴顿奇事》

第80届(2008年) 《黑暗物质:黄金罗盘》

第79届(2007年) 《加勒比海盗Ⅱ:亡灵宝藏》

第78届(2006年) 《金刚》

第77届(2005年) 《蜘蛛侠Ⅱ》

第76届(2004年) 《指环王Ⅲ》

第75届(2003年) 《指环王Ⅱ》

第74届(2002年) 《指环王Ⅰ》

第73届(2001年) 《角斗士》

第72届(2000年) 《黑客帝国》

第71届(1999年) 《美梦成真》

第70届(1998年) 《泰坦尼克号》

按照奥斯卡官方描述的规则,最佳视觉效果奖的标准只有两条:第一,在技术上对视觉效果行业有突出贡献,对整个行业有启发性意义;第二,电影作品具有高度艺术性、技巧性和高保真度,足以令观者获得以假乱真的幻觉(illusion)。在CG特效时代,奥斯卡最佳视觉效果奖偏向颁发给CG处理液态以及有复杂结构的虚拟生物角色的电影作品,因为这些是CG特效最难攻克的领域。以这些获奖影片为代表的“奇观”电影,带给观众的恐怕就是本雅明所描述的“震惊”感受:如同一枚子弹瞬间击中了观赏者。面对这些奇观影像,“迁想妙得”无从谈起,“把玩涵泳”也大可不必,那种缺乏反思的即时反应、冲撞效果即是全部。

每一次震惊都是对人类感官能力的一次摧毁。现代人陷入了一个恶性循环——不断从影像中获得即时的快感,又迅速地将之抛诸脑后,之后再通过制造更大量、更具冲击力的影像来求得新一轮的短暂满足。强烈的刺激的长久累积会导致感官灵敏度的退化,就如同汽车、电梯对人类行动能力的弱化一样。甚至有人预言,在现代科技所带来的种种感官盛宴的集中轰炸下,总有一天人类会变成像鼹鼠一样的生物,但愿这一预言不会成真。

(三)阐释深度的削平与图像的浅白感

詹姆逊认为一个完整的符号包括三个部分:能指(signifier)、所指(signified)和不常被人提及的参符(referent),参符是能指和所指所指明的外在事物。在现实主义那里,能指、所指、参符同时在场,符号和语言指向外在客观世界。在现代主义那里,参符被分离出来并被弃置一旁,符号只剩下能指和所指的结合,且有它自己的一套逻辑,从而符号本身和文化仿佛有一种半自主性。而到了后现代主义,能指和所指分离,同时,参符完全消失。这个时候,成问题的已经不是参符及其代表的客观世界,而是所指和代表的意义,能指不再拥有一个所指作为深度意义。意义的形成所需要的与真实世界的联系和符号深层结构都瓦解了,意义失去了培植它的土壤,阐释深度就这样消失了。从詹姆逊的这个思路来观照当代视觉文化,可以得出一个论断:当代视觉文化的图像符号已经不再是能指、所指和参符相融合的三元结构,也不再是能指-所指的二元模式,而是进一步转向了图像的自我指涉,变成了鲍德里亚所说的拟像。不管是绘画从相似性到自指性的转变,还是电影从叙事向奇观的转变,都将人们的注意力从图像之外引向图像自身。阐释深度的削平造成了当代视觉文化的浅白感、无深度感,它所能提供的就是“表面”“当下”“直接”和“快感”。视觉形象越多,就越是导致意义的衰减、理解的浅薄化,它们最终留给观众的并不是任何深意,而仅仅是具有强烈视觉冲击力的形象自身以及它们的拼凑和组合。

詹姆逊认为影视与文学的根本不同在于文学的意义是在读者的解读和阐释中显现和生成的,而影视却“拒绝阐释”,只是让读者被动地接受它。文学文本直接呈现在读者眼前的是抽象的文字符号的排列组合,读者需要运用自己的理解、体验和想象对其进行还原,才能构成审美形象。在还原过程中,文学文本这个不确定的、存在空白的“召唤结构”,由读者依据自己的体验和思考对其进行了“填空”和再创造。一个“第一文本”经由读者的再创造产生了无数的“第二文本”,因而“一千个读者有一千个哈姆雷特”。而图像美学则不是这样一种“阐释美学”,它不是“视域融合”而是强制接受。图像本身直接构成审美对象,它无须读者还原,排除了读者的再创造。接受者的知识储备、自我意识、理性判断在图像接受过程中的作用和地位远远不如在文学解读过程中来得重要。影视只提供一种可能性,并将之强加给观众。阅读《红楼梦》时,读者头脑中的林黛玉是“千人千面”,而在观看电视剧版《红楼梦》时,林黛玉就只是演员陈晓旭的形象了。虽然影视可以多次改编,但每次改编也都只能提供一种可能性。在“83版”《射雕英雄传》中“黄蓉”只能是翁美玲,而在“央视版”《射雕英雄传》中“黄蓉”只能是周迅。电子影像剥夺了读者的想象力。面对电子影像,读者只能被动接受。就像尼葛洛庞帝在《数字化生存》中所说的那样,多媒体的表现方式太过于具体,因此供想象力挥洒的空间越来越少。在这一点上,尼尔·波兹曼《娱乐至死》一书的中文版封面图片(见图4-3)颇有振聋发聩的意味,画面上一家四口人坐在电视机前,本来很温馨的场面却因为四个人物都没有脑袋而显得有些惊悚。这幅图片是对当代视觉文化的绝妙揭露和讽刺。当代视觉文化在很大程度上是一种不需要大脑思维运作的、“即享即扔”的快餐文化。观看影视时,一幅接一幅的图像从人们眼前迅速扫过,观众被图像流动、变换的速度所牵制,他们的思考是被抑制的,甚至是停滞的。影视图像以当下体验取代了掩卷沉思,以具体直观限制了想象空间,以单向传播塑造了习惯于被动接受的观众。总之,主宰当代视觉文化的是“欲望美学”而不是“阐释美学”,人们在闪烁的荧屏、流动的图像中不断寻找欲望的映射和满足,图像经由欲望控制了主体,而独立的、反思的智性快乐则无从谈起了。

图4-3 尼尔·波兹曼《娱乐至死》中文版封面

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。