第七章 亲族关系、地方宗族社会与村级自治

一、血缘与亲族关系

20世纪80年代后,整个社会不再强调阶级斗争,在入党、提干、升学乃至分田等方面也不再注重阶级成分,村民对血缘关系的认同逐渐回升,多年不来往的亲戚也开始互相走动。推行联产承包责任制后,农户的收入完全取决于个人经营状况,不再与集体利益挂钩,除土地所有制不变外,基本回到个体经营。农户之间不再存在共同的经济利益,也不再为评工记分、用牛、派活等问题争吵,这就大大减少了彼此之间的利益冲突,改善了村民和族人之间的人际关系,改善了不同姓氏之间的关系。一位家住昌溪的过去的小姓后代告诉我们,分田到户时,吴姓人还欺负他,分给他家最差的田,石头多,难以耕作。分田后,他家也常与吴姓在邻近的田产、山产上有纠纷。吴姓人多势众,他常让步了事。后来,经济利益冲突逐渐减少,他与吴姓的关系也逐步好转。

分田到户后,农忙时,各家各户常常忙不过来,村民们自发地彼此换工,互助合作,互相帮忙。耕田、插秧、收稻、打场、盖房子时,亲戚、邻里、朋友之间也互相帮忙。我们调查的这几个村子的人大多认为,改革开放的最初十年,村民和族人之间的关系非常融洽,为中华人民共和国成立后最好的时期。但是,也不能说完全没有矛盾。比如,农户之间常常为农田灌溉用水而发生争执。这是在争夺公用资源上出现的矛盾。

由于不再提阶级斗争,对民俗与封建迷信进行区分,加之政府提倡发扬民族文化传统,20世纪80年代中期,“文化大革命”期间终止的家祭,在我们所调查的这几个村逐渐恢复。家祭的形式有清明和冬至的墓祭以及农历新年前的堂祭。另外,这几个村的地方民俗文化、民间节日、民间庆祝活动也大体得到恢复。前面提到,凤村的祠山庙会等活动,在这个时期都开始恢复。祠山大帝等的塑像都重塑了金身。凤村过年时叠罗汉,蓝田舞狮子,雄村上社的民间庆祝活动也逐渐恢复。

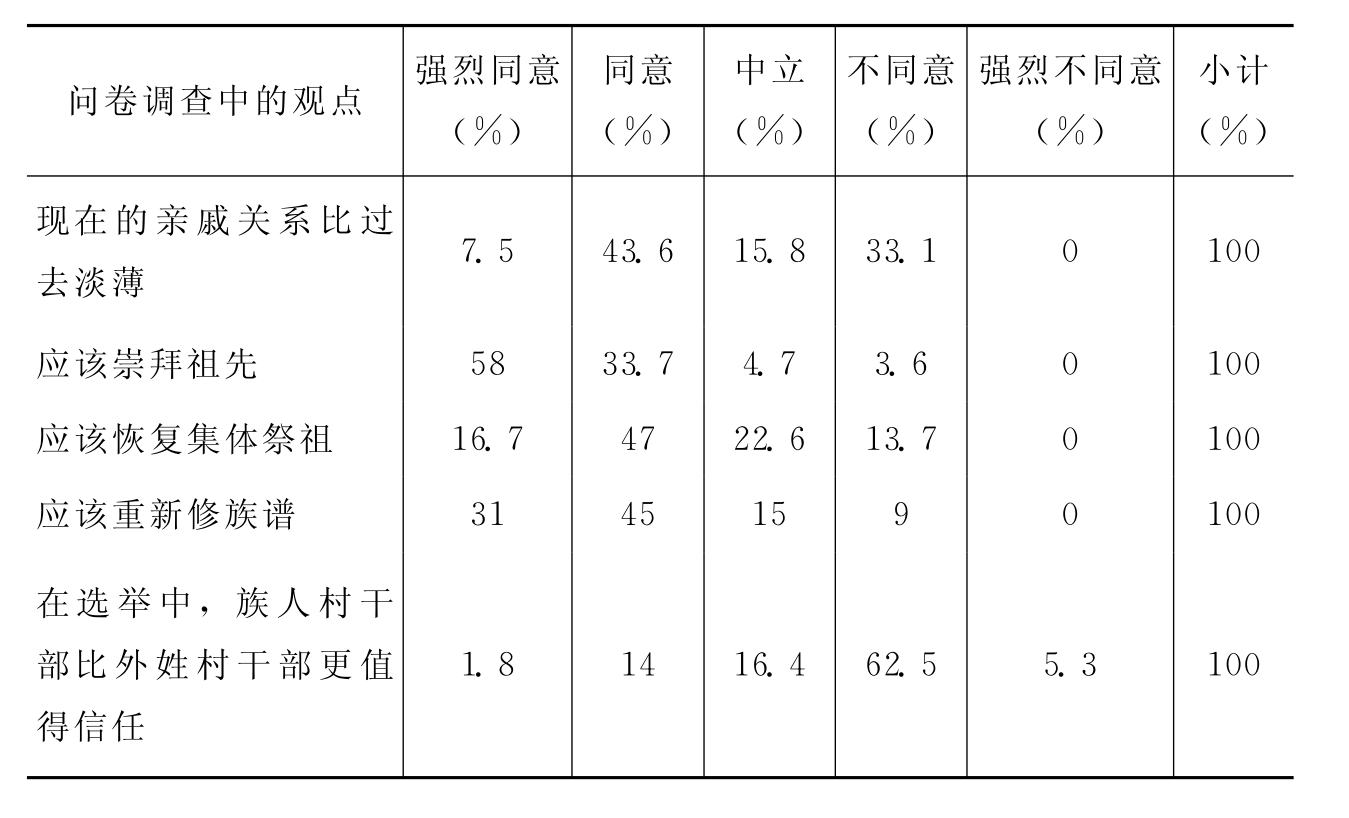

最近十年来,农民们尤其是青壮年,大量外出务工。很多人一年之间,只回家一两次,或只是在春节期间才回来待上十天半个月。因此,亲戚和族人之间的走动比过去减少了。外出务工后,各人的机遇和能力各不相同,有的人迅速致富,有的人依然贫困。以前,虽也有贫富之分,但是大家都在农村种田,生活水平相差无几。现在,贫富差距迅速拉大,族人和亲戚之间的经济地位不再平等,这在某种程度上削弱了人与人之间的关系。而由于农业新技术的推广和运用,农活比以前好做得多,农忙时,也不再需要请人,帮工及换工互助的现象大为减少。受到市场经济影响,即使有急事,请族人邻居帮忙也要支付工资,这就削弱了族人之间的血缘联系。我们在调查中询问受访者,与十年前相比“现在的亲戚关系是否比过去淡薄”(见表7.1)。7.5%的人表示强烈同意。43.6%的人表示同意。也就是说,超过一半的受访者认为,现在的亲戚关系不如从前。然而,除了15.8%的人不置可否外,也有33.1%的受访者不同意这一观点,觉得现在的亲戚关系比过去还要好。他们说,有钱才能走动。过去,大家都穷,走不起来。现在,经济条件改善了很多,有钱走动了。也有的受访者认为,不能一概而论。至亲之间(指三代以内的亲戚)走动得比过去多。远亲之间,比过去疏远。

表7.1 农民对一些观点的看法

二、崇祖与祭祖

我们所调查的这些村子,家祭虽得到恢复,以宗族名义举办的集体祭祖却鲜有所闻。2007年春节,凤村的凤氏族人举办了1952年以后的第一次集体祭祖活动,并邀请了明成化年间迁徙到宣城西河镇(现属芜湖县)的16世凤重和的后裔回乡祭祖。泾县县政府以及茂林镇镇政府,本着扶持地方民俗文化的宗旨,批准了这次活动。

祭祖活动正月初四在凤氏宗祠(20世纪50-80年代曾改为粮库,损毁严重,现仅存一个空壳)进行,参加者千余人。祭祀仪式与以前相比,简化了很多。参加祭祖的族人不再按昭穆世次和年齿排列,也不再唱名,宣读族规族训。依据传统,这次祭祖仍禁止妇女入祠。祠堂内设立香案,供奉着时新蔬菜、果品三牲。祭祖仪式由当时的凤村民俗文化节筹备组组长主持,并宣读祭文。西河镇的凤氏代表以及凤村族人代表讲话。然后,焚香、烧纸、磕头,祠堂外鸣放鞭炮和三眼铣。这次活动既是凤村自1952年以来第一次也是迄今唯一的一次集体祭祖活动。2007年至今,再也没有举行过类似活动。现在每年的正月初四、初五、初六三天,凤氏宗祠开放给村民和凤氏族人祭拜地方神祇——祠山大帝。有些凤氏族人在祭拜祠山大帝的同时,也顺便祭一下祖。

歙县的几个村,除周邦头外,至今没有一个村举行过集体祭祖活动。雄村曹氏宗祠余庆堂又称南厅,在“文化大革命”中被拆除。曹氏族人告诉我们,重建祠堂既无财力,也无人张罗,基本上是不可能的事。岑山渡的程氏宗祠大半被毁,只剩下最后一进房屋尚存,但已是残垣断壁,现在根本无人提起重建一事。昌溪吴氏宗祠的太湖祠,在“文化大革命”中损毁严重,目前由于旅游需要,某公司投资了一笔钱,正在重新修缮。以后是否会用做集体祭祖场所,或仅为旅游观光,尚未得知。溪口蓝田的叶氏,早在明代,即按村庄地理范围划分为上、中、下三门,各门都包含许多堂派,并无共有的宗祠。在中门五家坦,现存有王姬叶母墓,为蓝田始迁主叶孟夫人萧氏之墓。后人认其为梁武帝萧衍之孙女,故称为王姬。此墓为蓝田及其周围叶氏子孙共同膜拜。我们去时,只见墓地已修缮一新。村干部告诉我们,叶氏族人不时有人来此祭祖,包括迁徙外地的叶氏后人,但从未举行过大规模的集体祭祖。

唯一例外的是周氏聚集地周邦头。1998年,颜料大王周忠良的后人,港商周裕农捐资重修了周氏宗祠。从那以后,每年年三十晚上,吃过年夜饭后,族人都会聚集在祠堂里集体祭祖。在我们调查的几个村子中,周氏是唯一迄今仍保持较强凝聚力的宗族。族人的宗族意识很强,每天都有人自发地在宗祠内蹲班守护并打扫宗祠,为旅游观光的游客讲解周氏的辉煌历史。当地的地方政府出于发展旅游、促进民俗文化传播的目的,对于周氏集体祭祖活动采取既不鼓励也不反对的态度。

我们在调查中询问受访者是否应该崇拜祖先,高达58%的人表示强烈同意,33.7%的人表示同意,4.7%的人持中立态度。不同意的仅占3.6%。可见,大多数人赞成“崇拜祖先”。在这里,“祖先”是具体的,又是抽象的。既可视为一个家庭的近祖和远祖,也可视为一个宗族的近祖和远祖,还可视为一个民族的近祖和远祖。祖先之于中国人,是生命的给予或起源。“崇拜祖先”,就是感谢祖先赋予我们生命。所以,中国人很少有人敢于或愿意否认“崇拜祖先”这一神圣命题。

我们在调查中询问受访者是否支持恢复集体祭祖,16.7%的人表示强烈支持、47%的人表示支持,22.6%的人持中立态度,反对的占13.7%。虽然大多数人支持恢复集体祭祖,其比例还是比赞成“崇拜祖先”的人要低。而且,不同年龄段,支持者的比例也不尽相同。40岁以下的受访者中,大约50%的人表示支持恢复集体祭祖,31%的人持中立态度,19%的人不支持。41岁以上的受访者中,59%的人表示支持,33%的人持中立态度,8%的人表示不支持。年纪大的人支持的比例略高于年轻人,不支持的比例则显著低于年轻人。这表明,不同年龄的人对恢复集体祭祖存在一些不同看法。同时,也要看到,即使在年轻人当中,支持恢复集体祭祖的人仍占有相当大的比例。既然支持恢复集体祭祖的人占大多数,为什么集体祭祖的活动在多数地方搞不起来呢?根据我们的观察以及与村民们的讨论,发现有下面一些原因。第一,缺乏集体祭祖的场所,大多数地方的宗祠彻底被毁或严重被毁。第二,缺乏集体祭祖的费用,地方的宗族现在都不拥有任何可用于祭祖的共同财产。虽可采取募捐方式,毕竟不易。第三,无人牵头组织。现在,农村的很多活动,包括地方宗教、地方民俗的庆祝活动,都有人牵头组织,为什么集体祭祖的活动少有人牵头呢?主要在于组织该活动比较困难。各级地方政府都非常警惕农村以血缘关系为纽带的宗派活动,担心它们会影响农村安定团结的局面。因此,对于集体祭祖,一般采取不支持态度。第四,也是最重要的一点,村民观念的改变。崇拜祖先有两层含义。第一层含义在于,祖先是生命的起源。第二层含义在于,祖先是具有超自然力量的神。过去,祭祖也有两重含义,一是感谢“祖先”对生命的赐予,二是祈求“祖先”庇佑后代。第二层含义显示了祭祖的宗教性、实用性、功利性。现在,“祖先”的神的外衣已经褪色,越来越多的人不再相信“祖先”的超自然力量。这样,集体祭祖就失去了宗教的实用意义,族人们也就失去了功利主义的动力,这或许是各地集体祭祖活动难以启动的最重要原因。

虽然集体祭祖在我们调查的大多数村子里没有恢复,然而,从外地回乡认祖归宗,探亲扫墓的人却络绎不绝,逐年增多。这些人回乡祭祖,着重在实践祭祖的第一层含义,感谢“祖先”对生命的赐予。所以说,这是一种寻根之旅,感恩之旅。寻血缘之根,探生命之源,以感恩来寻求心灵的安慰和净化。我们在前面提到,改革开放后,所有的村民家庭都恢复了清明、冬至扫墓以及春节家祭的旧俗。联系到近十年来城市兴起的扫墓热,不能不使人感到,这是向传统文化的一种回归。那么,在工业化、城市化大踏步向前的今天,为什么会出现这种向传统的回归呢?一个民族的信仰以及文化习惯,一旦形成后会长期地发挥作用,不因社会经济的变化而变化,不因历史的变迁而变迁。中国人对于自己祖先的尊崇,是一种超越时空的文化习惯,不会因短时期人为的中断而中断。我们还要看到,对逝去的父母和祖先的尊崇追思和感恩,对亲情的注重,是人性的自然流露。物质技术条件的变化并不能改变这种人性的实质和需求。在物质日益丰富的今天,部分人感到精神上的匮乏,需要寻求一种宗教上的安慰,祭祖在一定程度上满足了人们的这种愿望。

然而,我们又必须看到,崇祖传统文化的复兴,不能视为单纯的复古。现在,国人对祖先的尊崇,大多扬弃了前面所说的崇祖祭祖的第二层含义,很少带有功利主义色彩,更多地是对生命和养育生命的感恩以及对亲人的思念,只是向崇祖祭祖的第一层含义上的传统回归,所以是一种扬弃的回归。

另外,我们还要看到,崇祖的内容和形式也发生了很大变化,尤其在农村,表现在由地方宗族组织或者说由大家庭向小家庭的转变,这是与社会经济发展的变化相适应的。历史上,随着人口不断增多,地方宗族的房支日益庞大,族人的血缘关系会日渐模糊。结果,认同感下降,宗族凝聚力减弱。地方的宗族组织便通过重修族谱,再一次理清血缘关系,重新增强族人的凝聚力和认同感。然而,自民国至今,徽州的大多数地方宗族,至少有80年亦即四世没有重修族谱了。过去,有“三世不修谱,即为不孝”的说法。因为三世不修谱,昭穆次序必然紊乱。我们所调查的受访者,包括那些七八十岁的老人,没有一个人搞得清五代以上的辈分关系,大多数人对自己的房支都不甚了解。我们在问卷调查中询问村民们对重修族谱的态度,31%的受访者表示强烈支持,45%的人表示支持,15%的人持中立态度,不支持的仅占9%。大多数人支持修谱,这几个村也都有热心人在张罗修谱。可是,迄今为止,我们访问的这些宗族,除程氏外,没有一个实现了重修族谱的愿望。笔者问他们,原因何在?缺乏财力是原因之一。最重要的原因还在于,几十年,甚至上百年未修谱,房支之间的联系都断了。加之20世纪50年代以及近十年来,大量人口外流,很多外迁族人已失去联系。据我们所知,徽州很多地方的宗族都想修谱,摸索了一段时期后,大多觉得无从下手,因而停了下来。如果谱系和辈分长期不能明确,族人就会失去在族中的定位,各个地方的宗族,就会分裂成一个个不出五服的家族。在家族内部,谱系和辈分清晰明确,家族之间,血缘关系却模糊不清。这种由一个个小的家族组成的共同体,或者说,一群自称有共同血缘关系的人,在文化人类学中只能称做氏族。对这群人来说,血缘关系形成的凝聚力和向心力比地方宗族社会或宗族组织的要差得多。

三、地方宗族社会、大家庭向小家庭

转变,情感的内向收缩地方宗族社会,是指一群居住在一个相同地域且具有共同血缘关系的人,并设有一套社会管理机构,因此,又可称之为地方宗族组织。文化人类学中,涉及宗族社会的定义的关键词有两个:clan和lineage。在中国出版的英汉词典中,clan译做宗族、家族、氏族,而lineage则译做宗系、世系、血统。①前者侧重于“族”,后者侧重于“系”。早期的中国学者在他们的研究中,多用clan描述中国的宗族社会。②现在的大多数学者倾向于将clan定义为氏族,将lineage定义为宗族。③这可能受到弗里德曼(Freedman)的影响。他在其两本有关中国宗族社会的专著中,将中国的宗族社会视为lineage。弗罗德(Fried)曾在1970年专门写了一篇文章,论述clan与lineage的区别。④我们也有必要对这两个概念作一番辨析。

Clan和lineage都指称一群具有共同血统或共同祖先的人。弗罗德说,二者的区别在于,前者的辈分和谱系是约定的(stipulated),而后者的辈分和谱系是证明了的(demonstrated)。换句话说,前者的辈分和谱系模糊不清,组织结构松散,人群规模较大。后者的辈分和谱系明晰,组织结构严密,人群规模较小。弗罗德的解释与现行的西方文化人类学教科书上的定义基本一致。

Clan,最初是指一群有共同祖先的苏格兰人的地方组合,这些组合也可吸收非血缘关系的人加入。西方人类学家,如摩尔根(Morgan)和罗维(Lowie),最初用gens以及sib来指称北美印第安人以及非洲土著人的社会单位,即生活在一起,自称有共同血缘关系的一群人或共同体。后来,罗维建议以clan来指称。麦道克(Murdock)后来进一步指出,组成clan有两个基本条件:地域和血缘。这可能是中国的早期学者多用clan来指称地方宗族社会的原因。⑤

西方学者早在19世纪末就开始研究中国的宗族社会。⑥进入20世纪后,更是硕果累累。其中的杰出代表当推弗里德曼。他的研究主要在20世纪50-60年代完成。那时,西方学者不可能来中国进行田野调查,弗里德曼只能依据图书馆文献从事研究,研究方向为明清时期东南沿海的福建、广东的地方宗族社会。在其出版的第一本专著《中国东南部的宗族组织》中,弗里德曼并没有刻意对clan和lineage作出区分,常常将其创造的“localized lineage”与clan等同。“localized lineage”后改为“local lineage”,即地方宗族,或聚集在一个村落或邻近村落的宗族,为农村社会的基层单位。

1966年,弗里德曼出版了第二本专著《中国的宗族社会:福建与广东》。写这本书之前,他去香港新界作了田野调查,收集了一些第一手资料。在这本书里,弗里德曼试图将clan与lineage分开来。他认为,二者的主要区别在于是否拥有“共同财产”。Lineage的成员拥有“共同财产”,而clan的成员没有。⑦弗里德曼的这个观点受到了弗罗德的质疑。弗罗德坚持认为:区分clan与lineage的关键在于谱系。前者的血缘关系和谱系是约定的,而后者是明确的并能得到证明。⑧

实际上,弗里德曼并没有否定谱系的因素,只不过更为强调“共同财产”在地方宗族社会中的作用。他的localized lineage或local lineage包括三种主要成分:地域联系,血缘联系,经济联系。明清时期,南方地区以村落为单位聚居的宗族,大多有完整的族谱,这是与远古时代氏族社会的主要区别,也是与西方学者所考察的北美印第安人和非洲土著人社会的主要区别。文字的出现,使得过去以记忆和口头传说形式存在的谱系能够以族谱或家谱的形式通过文字记录并明确下来,从而保证族内严格的外婚制得以奉行,血统的单一性得到延续,宗族成员(在理论上)得以世世代代扩大,辈分不断延伸。明清时期南方地区的地方宗族组织,由于谱系明确,在血缘关系上可视为lineage。但是,规模比北美印第安人或非洲土著人的一个lineage大得多,足以充当一个社会的基层单位。而在北美印第安人或非洲土著人的社会里,基层单位为clan,是一个由很多lineage构成的联盟。明清时期南方地区的地方宗族组织的功能也与clan相当。这是西方人类学家感到困惑的原因所在,也是他们关于中国地方宗族社会或地方宗族组织性质的争论至今未能平息的原因所在。

另外,弗里德曼与弗罗德关于clan与lineage两个概念之争,在某种程度上也反映了西方人类学的两个著名学派,结构主义与功能主义的分歧。结构主义强调血缘亲属集团的构成,而功能主义强调血缘亲属集团的社会经济功能。

在我们调查的这几个村子里,具有共同姓氏的一群人,已不再拥有“共同财产”,谱系和辈分已不再清晰明确。所以,既不能视为地方宗族(或lineage),也不能视为氏族(或clan)。这些人只是居住在一个相同地域,没有一个凌驾于各个家族之上、并对各个家族有约束力的管理组织或个人。而且,这群人也失去了任何“共同目的”。所以,只是一个松散的“家族血缘组合”。即使在血缘关系明晰的家族内部(指不出五服的家族),也不存在一个凌驾于各个家庭之上、并对各个家庭有约束力的管理组织或个人。而且,这个家族也不拥有任何“共同财产”,不追求任何“共同目的”。家族内部的各个家庭拥有完全独立自主的财产权和对任何事务的完全决定权。他们之间的唯一共同点在于清晰的血缘关系。家族内部成员虽拥有一个明确的共同祖先,但祭祖却是各行其是。因此,所谓家族,也只是一个松散的“家庭的血缘组合”。所以,我们说,崇祖传统最深刻的变化在于,无论在内容还是在形式上,它们都在由大家庭向小家庭(或核心家庭)演变。

中国正处于农业社会向工业社会的转变之中。这种转变必然带来家庭模式的变化,即由大家庭向小家庭转化。这种转化,在城市早已完成。农村则还处于转化之中。

农业社会里,家庭是物质再生产和人口再生产的结合体。同时,家庭既是生产单位,也是消费单位、宗教单位、文化单位、教育单位和避难所。其既具备家庭功能,又具备一些社会功能。由于农业生产的性质以及农业社会技术条件的限制,以家庭为单位的农业生产或物质再生产,不是孤立进行的,需要与所在社区或村落的其他家庭协作。这种经济上的协作以及经济利益上的交叉,需要有一个组织进行协调,这就是地方宗族组织在经济上存在的必要性。在当时的条件下,每一个农村社区或村落都处于相对封闭的状态,对外交往极少。在这种情况下,社区或村落内的小家庭如果不在包括经济在内的诸方面与其他家庭合作,就无法生存。合作,就必须对外开放某些隐私,开放自己的情感。

古代祭祖,反映了家庭人口再生产和物质再生产相结合的模式。祭祖的两个主要目的,感谢祖先的养育之恩和祈求祖先保佑子孙后代人丁兴旺、财运亨通,均与人口再生产和物质生产再生产相联系。参加祠堂的集体祭祖,一方面是家庭向地方宗族组织上交这部分隐私权。另一方面,当时的人口再生产和物质再生产,不仅仅以家庭为单位进行,而且还以地方宗族组织为单位进行。集体祭祖,反映了各个家庭之间的经济利益和其他方面利益的交集。

中华人民共和国成立以后,在集体化运动中,农民将主要生产资料交了出来,家庭的生产功能转移给一个由多个家庭组成的经济共同体,合作社或生产队,小家庭成了工分家庭。在这种经济共同体形式下,农民的家庭成员仍然在自己的土地上共同耕作,生产协作比地方宗族组织时期更为密切,有了更多互相交往的经济利益。所以,从经济层面上来说,合作社或生产队是一个扩大了的家庭。在这个大家庭中,各个小家庭并不具有完全的隐私权。很多隐私,如家庭收入状况等,仍向大家庭的公众开放。共同财产比地方宗族组织时期还要多。我们也要看到,虽然一部分合作社或生产队由近支族人组成,但是,大部分生产队并非由单一姓氏构成。加之阶级斗争和政府的强力干预,这种经济上的共同体并未进一步加强血缘之间的联系,所以,不存在宗族组织复活的问题,但是,也没有促进工业化社会里小家庭机制的形成。集体化时期的小家庭,介于农业社会与工业社会之间,还是一种半隐秘性、半开放式的小家庭。

家庭联产承包责任制推行后,农村一度回到小农经济时代。小家庭的物质再生产功能完全恢复。家庭之间经济上的联系虽不如集体化期间那样密切,地方宗族组织时期那种生产的互动和协作却得到大部分恢复。在政府干预减少、公权力下降的情况下,人们自然地倾向于寻求亲属的帮助。于是,家族组织和血缘关系的重要性重新显现。这在一定程度上解释了,为什么那个时期农村出现了宗族势力复苏的迹象。

农民工大量进城后,对两种再生产结合的农村家庭模式造成了极大冲击。农民远离自己的家园,脱离土地,在外从事非农业工作。越来越多的农民家庭丧失了物质再生产功能而演变成工业化社会里的工资家庭。与此同时,文化、教育等功能日益社会化,将家庭的生产功能和社会功能剥离开来。家庭和社会分离,形成了两个不同的实体,家庭日益萎缩为消费单位和人口再生产单位,不再与外部分享其隐私,不再与其他家庭有经济上的交集,完全成为个人的自由领地和抵御外部世界的避难所、栖息地。⑨家庭的内向和私密化,拉开了公共生活和家庭生活的距离。当一个家庭的活动为越来越少的人所关注时,家庭行为的观众便开始发生变化,个人行为也越来越少地受到由非家庭成员所主导的社会的控制,这就促进了个人和家庭权利的认知。

美国社会学家艾瑞尔(Arier)称这一由工业化和商品经济所带来的家庭模式的变化为“情感革命”。⑩他认为,农业社会里,人们的情感分散在大量的自然与超自然的客体上,这些客体包括上帝、社区、死去的祖先、活着的父母、孩子、朋友等。工业社会里,人们的情感只集中于家庭成员,这就是情感的小家庭化和内向化。过去,情感的分散,除了因为与社区或地方宗族社会成员在经济利益以及其他方面有诸多交集外,生存的不确定性是另一个因素。人们相信,经济利益与神和祖先联系在一起。今天,当人们在更大程度上能够把握自己的命运,开始更多地相信经济收入的好坏,主要是自己和小家庭成员的事的时候,情感便收缩到家庭内部,不再愿意与社区或地方宗族的其他成员分享自己的情感,包括对已逝亲人的思念。这就从另一方面解释了,为何在我们调查的农村地区,恢复集体祭祖说得多,做得少。

情感的收缩和内向化还表现在农户家庭内部的墓祭和年祭上。现在,大多数农户只祭祀三代以内的近祖,少数农户还祭祀三代以上、五服以内的祖先,没有任何农户还惦记着五服以外的远祖,而祭祖的主要目的是满足人们对逝者的思念。在这种情况下,还有谁能记住五服以外的远祖呢?更不用说始迁祖了。前面提到,村民们反映,现在三代以内的至亲关系比过去密切。三代以上的远亲,较过去疏远。这是情感内向收缩的另一反映。

由宗族社会向小家庭转变,由半隐秘性、半开放式的小家庭向全隐秘性、全封闭式的小家庭转变,是工业化、城市化发展的必然结果。农村正处于这一转变过程之中。为探讨在此过程中地方宗族社会消亡的状况以及残存的影响,我们在问卷中设置了两个问题。第一个问题要求受访者回答“宗族(或家族)在村子里是否仍发挥了一定的影响和作用”,第二个问题要求受访者回答“宗族(或家族)对您的家庭和个人生活是否仍发挥了一定的影响和作用?”第一个问题涉及的是宗族对公共生活的影响。第二个问题涉及的是宗族对个人生活的影响。对于第一个问题,43.8%的受访者认为宗族(或家族)对村子里的事务有一定影响和作用,56.2%的受访者认为没有影响和作用。第二个问题,仅有11.8%的受访者认为宗族(或家族)仍对家庭和个人生活有影响和作用,高达88.2%的人认为没有影响和作用。他们的回答揭示了两点:第一,大多数人已不认为,地方宗族作为一个整体,对公共生活和个人生活还有影响。第二,即使少数人仍然认可宗族的影响,这种影响也只局限在公共生活领域,绝大多数人已将宗族的影响排除在个人以及家庭生活之外,这就从另一方面证实了情感内向收缩的倾向。

四、地方宗教的复活

与各地集体祭祖无人牵头组织,受到冷落相对照,地方神明的祭祀活动,不但有人积极组织,而且民众还自发成立了相应的管理机构,如凤村的祠山庙会。前面提到,2007年,凤氏曾大规模集体祭祖。这次活动是作为祠山庙会的附属活动而举办的,并由庙会的领导组筹办。祠山庙会设有领导组,领导组有组长、副组长等七人,由祠山大帝的信奉者和积极分子开会选举,三五年轮换一次。活动经费来自信众进香时的供奉。2010年度,该项收入达到五六千元。凤氏宗祠现为地方国有资产,交由凤村的村委会管理。村委会委托祠山庙会领导组代管。现在,宗祠中供奉着祠山大帝和其儿子的五尊神像,它们在每年正月期间都被抬出来在各地巡游。歙县昌溪的吴氏宗祠——太湖祠损毁严重,正在修复。而供奉汪王及其子八王爷的忠烈庙却保存完好。每年农历十月十八日,都要举行隆重的“八王爷庙会”。

为何出现集体祭祖冷,而宗教活动热的情形呢?据我们观察,有如下原因。第一,民众往往赋予地方神明保护这一方所有老百姓的职责,地方神明不是某一姓氏的保护神,比某一姓氏的先祖拥有更多的信众,具有更广泛的群众基础,恢复起来相对容易,会得到更多群众的支持。第二,地方神明的祭祀活动由信众发起。信众的思想基础不像一个姓氏的族人那样复杂,相对比较统一,队伍也较为单纯,组织活动相对容易。第三,这些地方神明以前都是有德于地方的历史人物,承载着中国的传统道德,受过历代王朝的褒奖,具有正统性。各级地方政府本着发展旅游经济,扶持地方文化的宗旨,也往往予以支持和赞同。如有关部门上报祠山大帝的祭祀活动为非物质遗产,声称这是弘扬正气,古为今用的好事。第四,地方神明信仰超越宗族,不具有排他性,在某种程度上,是当地各个姓氏团结、融合、平等的象征,符合政府倡导的“和谐”理念。另外,地方神明的祭祀活动,不仅祭神,而且娱众,为当地农村一项民俗娱乐活动。各地也多以恢复和发扬地方民俗文化的名义举办地方神明的祭祀活动。活动举办期间,还可促进当地经济和旅游事业的发展。筹办者和参与者也可获得一些收入。因此,热心于此项活动者,不乏其人。地方宗教活动的兴盛,成为宗族势力衰弱的另一个反证。目前,地方宗教大有超越主流宗教(包括佛教、道教、基督教等)之势。

五、村级自治与宗族(家族)影响

我们在前面已从家庭模式的转换论证了地方宗族社会和地方宗族组织的消亡。然而,很多人担心,目前推行的村级自治,会在农村重新导致宗族统治(有人称为家族统治)。理由在于,村民们选举村长,自然会把选票投给自己的族人,当选的村长也会维护自己本族的利益。农村各地重修族谱、重建祠堂的消息又不断传来。凡此种种,似乎表明地方宗族势力和地方宗族组织可能以新的形式复活。 然而,就我们在这几个村子所调查的情况来看,这种担心是多余的。

然而,就我们在这几个村子所调查的情况来看,这种担心是多余的。

地方宗族社会的存在,血缘关系和地域联系是不可缺少的两大因素。中华人民共和国成立以来,农村人口结构的变化以及行政区划的不断重组,使得地方宗族社会和地方宗族组织的复活失去了这两大因素的支撑。

中华人民共和国成立初期农村人口流失,加上后来大量外来人口迁入,农村人口呈异质化。一村一姓,或一族独大的人口结构为一村多姓、多族共居所取代。在我们调查的几个村子中,凤氏在凤村人口中的比例,曹氏在雄村人口中的比例以及程氏在航步村人口中的比例,都只有40%左右。叶氏在溪头村人口中的比例,周氏在周邦头村人口中的比例,则少于40%。吴氏在昌溪村人口中的比例要高一些,为64%。 现在,这些大姓在村级选举中,并不享有人口上的优势。凤村、雄村、昌溪等行政村的党支部书记、村委会主任目前均由外姓人担任。溪头行政村的党支部书记姓叶,村委会主任姓程。仅航步村的党支部书记、村委会主任均为程氏族人。

现在,这些大姓在村级选举中,并不享有人口上的优势。凤村、雄村、昌溪等行政村的党支部书记、村委会主任目前均由外姓人担任。溪头行政村的党支部书记姓叶,村委会主任姓程。仅航步村的党支部书记、村委会主任均为程氏族人。

中华人民共和国成立以后,农村的行政区域经过了多次调整。现在,一个姓氏居住的区域大多分割为几个行政村或分别隶属于几个行政村管理,与原来宗族祠堂管辖的地域大相径庭。如凤氏族人,现散布在凤村、溪里凤、沈岗、溪头等四个行政村。曹氏族人居住在雄村、航步等行政村里。叶氏集中住在蓝田,因人口不足以构成一个行政村,划归溪头村管理。程氏也散布在航步周围的几个行政村里。在此之前,这些地区的行政区域已经过多次重组和分割,形成了各个姓氏之间犬牙交错的局面。如果把过去的地方宗族社会视为一块块大饼的话,血缘关系和地域联系可视为调和这些大饼的面粉和水。中华人民共和国成立初期向外移民,使这些大饼稀薄化。20世纪50年代后期向内移民,这些大饼掺入了大量的沙子,从而异质化。行政区域的不断重组,把这些异质化的大饼又切割成碎片,再与其他姓氏的大饼碎片掺和在一起。这些掺和起来的大饼大大异于过去,可以说,已经失去了血缘关系和地域联系两大要素的支撑,地方上的宗族,至少在徽州的大部分地区(包括泾县),已经难以形成一个有势力的组织。

现在的乡村自治与过去相比,只能说是一种有限度的自治,受到政府以及村民等诸多方面约束。村民委员会由全体村民选举产生,为全体村民而非某一姓氏族人的自治机构。目前,如前所述,至少在徽州地区,在一个行政村范围内,一村一姓的情况已不复存在。一族独大或一个姓氏占全村人口50%以上的情况,也不多见。根据《中华人民共和国村民委员会组织法》(以下简称《村民委员会组织法》),只要有1/5以上有选举权的村民联名,就可要求罢免村民委员会成员。这在一定程度上,维护了人数少的姓氏村民的权利。另外,很多地方的村民委员会设立了自己的网站,定期或不定期公布村民委员会的收入、支出以及其他活动项目。当然,这些措施不能杜绝徇私舞弊、贪污腐化的行为。但是,如果出现系统地、有组织地、持续不断地袒护某一姓氏人的宗派活动,还是会被发现,并由各种渠道上报各级政府和党组织。

依据《村民委员会组织法》,村民委员会可制定村民自治章程和村规民约。然而,不能将这些村规村约与地方宗族组织时期的族规相提并论。首先,现在的村民委员会并未被赋予任何司法送审权和裁判权。其次,过去的族规是以“祖先”的名义制定的,其权威来源于血缘关系。现在的村规民约按照《村民委员会组织法》的规定,必须与宪法、法律、法规和国家政策保持一致。而宪法、法律、法规和国家政策,在意识形态上,与过去地方宗族社会所奉行的伦理道德并无同构关系。另外,在资讯发达、通信手段日益现代化的今天,要想关起门来搞“家法大于国法”,一般来说,是不可能的。

村民委员会的工作,不仅受到本村村民的监督,还要接受本村党组织、上级党组织和各级地方政府的监督和指导。根据《村民委员会组织法》的规定,党在农村的基层组织应发挥领导核心和监督作用。每个行政村均有党支部或党总支。村民委员会主任一般为党员,并兼任党支部或党总支副书记。党支部书记或党总支书记在党内选举产生,报请上级党组织批准,并接受上级党组织领导。村民委员会主任(即村长)由村民选举产生,报请乡或镇人民政府批准,并接受各级地方政府的领导。村党支部或总支书记、村民委员会主任、副主任为半脱产干部,每年的工资由地方财政补贴。村民委员会的其他成员,每年也可从地方财政中得到一定的误工补贴。地方财政还补助村民委员会的办公费用以及其他支出。

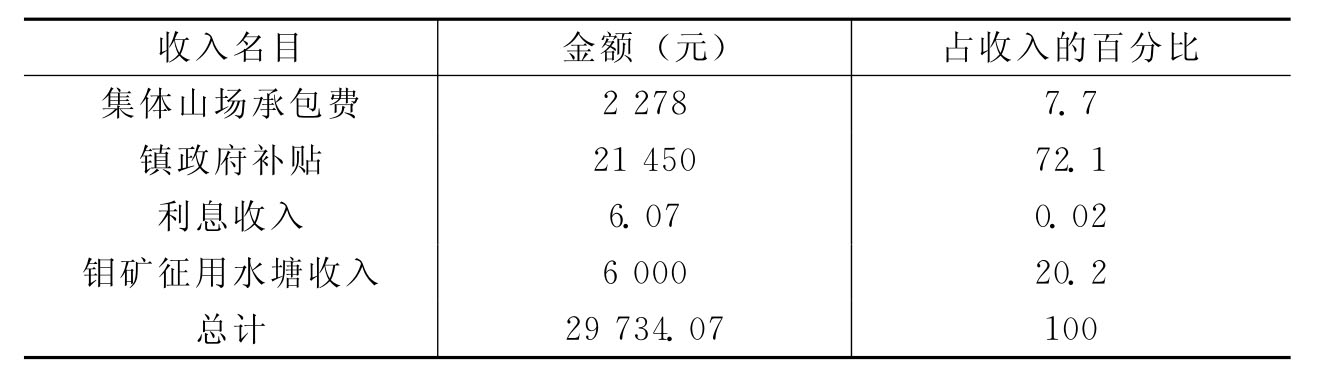

表7.2列出了凤村村民委员会2009年第一季度的收入明细。从表7.2中可以看出,来自地方财政即茂林镇人民政府的补贴,占凤村村民委员会收入的72.1%。村党支部书记、村民委员会主任、副主任,从地方财政中,每人可拿到4 800元的工资补助。村民委员会其他成员,包括妇女主任、组织委员、治保主任,每人每年误工补助3 600元。村民委员会文书以及村民小组长、编外干部也可获得数量不等的补助。既然村民委员会的行政开支,主要依赖于地方政府的补助,接受地方政府的指导和帮助就是理所当然的了。而过去的地方宗族组织,从朝廷那里拿不到一文钱。

表7.2 凤村村民委员会2009年第一季度(1月1日至3月31日)收入明细表

资料来源:凤村村先锋在线,http://oa.ahxf.gov.cn/village/?Web Name=pjxmlfc.

另外,户口登记以及赋税征收等过去官府赋予地方宗族组织的权力,已不再属于村民委员会的职权范围,由乡、镇地方政府负责。村民委员会被赋予发放救济的职责,救济款、物,一般来自地方政府,发放原则和细则也由地方政府制定。过去,地方宗族组织必须自行筹款、筹粮,并自行制定发放原则和细则。村民委员会的设立、撤销、组成形式、行政村的地理范围,也均由地方政府或上一级政府决定。所以,无论是从经济实力还是从职权范围来看,现在的村级自治,都不能与过去地方宗族社会的自治等量齐观。政府对基层社会的公权力并未因村级自治而受到削弱。根据我们在调查中的实地观察,一般来说,村民委员会不可能做出违背地方政府意旨的事。我们在调查中,曾与县、镇二级政府的领导以及受访者说起有关村级自治和宗族势力的事,他们告诉笔者,泾县、歙县两地虽曾出现过宗族势力复活的现象,但是,这仅为极个别现象。一经发现,政府都会采取有力措施加以制止。

村级自治不可能演变成宗族统治的另一理由在于村民观念的变化。我们在调查中,设置了如下问题,“在选举中,族人村干部是否比外姓村干部更值得信任”(见表7.1),只有1.8%的受访者认为族人村干部更值得信任,16.4%的受访者持中立态度,高达67.8%的受访者表示不同意这一观点。我们询问不同意这一观点的人,在选举村干部时,最重要的考虑是什么?他们认为,是候选人的能力和品德。在候选人的能力和品德相当的情况下,还是有不少人表示倾向于族人。从这里,我们可以看到,在选举中,村民们关心的,首先是候选人的能力和品德,这毕竟与他们的切身利益相关。能力强,品德好,才能带领他们致富,才能做到公平。其次,才是血缘关系。而且,对村民来讲,“族人”是指未出五服的本家亲戚,是看得见,用得上的关系。五服以外的族人,便无所谓了。他们说,五服以外的族人,还不如外姓朋友亲近。

当然,村级选举中,还是存在着一些问题。在我们调查的这几个村子里,村级选举程序分为两步。第一步为摸底选举,又称海选。18岁以上的村民,有选举权的,每人发一张选票。填上自己心仪的村民委员会候选人的名字。填好后,选票集中到村民委员会,从中挑选票数最高的二人为候选人。 第二步为正式选举。将挑选出来的两位候选人的选票发给选民,从中选出一人。在村民委员会公开唱票时,乡、镇政府派人来监督。程序没有什么不公正的,问题在于选举过程中的不正当拉票行为。拉票行为既出现在选举之前,也出现在海选以及最后选举的过程中。有些人在选举前,给选民们打招呼,要他们选某人。选票按家派送,派送选票的人随身携带一个投票箱。选民们将填好的选票即时投入票箱。派送选票亦即持票箱的人,往往由村民组组长担任,他们对选举有一定的影响。选民填写选票时,他们往往为与其关系好的人打招呼。很多选民碍于情面,只好按照持票箱的人的意愿填写。如果选民没有按照他的意愿填写,持票箱的人当时就可知道。当时不知道,事后也会知道。另外,如果选民由于出外打工或其他原因不在家,村民组组长或持票箱的人往往代填选票。因此,村民组组长或持票箱的人手里掌握着不少选票。竞选村民委员会主任以及副主任的人,一般都要请客送礼。请客一般只请关键人,如村民组组长、持票箱的人以及在村内有影响的人,通过他们去打招呼、拉票。有些村干部也运用其地位和影响,为亲戚朋友或关系好的人拉票。

第二步为正式选举。将挑选出来的两位候选人的选票发给选民,从中选出一人。在村民委员会公开唱票时,乡、镇政府派人来监督。程序没有什么不公正的,问题在于选举过程中的不正当拉票行为。拉票行为既出现在选举之前,也出现在海选以及最后选举的过程中。有些人在选举前,给选民们打招呼,要他们选某人。选票按家派送,派送选票的人随身携带一个投票箱。选民们将填好的选票即时投入票箱。派送选票亦即持票箱的人,往往由村民组组长担任,他们对选举有一定的影响。选民填写选票时,他们往往为与其关系好的人打招呼。很多选民碍于情面,只好按照持票箱的人的意愿填写。如果选民没有按照他的意愿填写,持票箱的人当时就可知道。当时不知道,事后也会知道。另外,如果选民由于出外打工或其他原因不在家,村民组组长或持票箱的人往往代填选票。因此,村民组组长或持票箱的人手里掌握着不少选票。竞选村民委员会主任以及副主任的人,一般都要请客送礼。请客一般只请关键人,如村民组组长、持票箱的人以及在村内有影响的人,通过他们去打招呼、拉票。有些村干部也运用其地位和影响,为亲戚朋友或关系好的人拉票。

注释:

①见2002年版《牛津高阶英汉双解词典》,1965年版《英华大辞典》,1979年版《新英汉词典》,2001年版《新时代汉英大词典》。

②费孝通,冯汉义,夏清林,胡兴勤,林耀华等均在他们的英文著作中使用clan描述中国的宗族社会。

③林济.弗里德曼模式与中国宗族社会实研究.史学理论研究,2003(2);廖建新,氏族研究综述.阿坝师范高等专科学校学报,2008,25(3).

④M.H.Fried,Clans &Lineages:How to Tell Hum Apart &Why-With Special Reference to Chinese Society,Bulletin of the Institute of Ethnology,1970(29):11-36.

⑤Lewis Henry Morgan,Ancient Society.Tucson,Arizona:University of Arizona Press,1985;R.H.Lowie,Ethnography,Cultural &Social Anthropology.American Anthropology,1985(55):527-534;George Peter Murdock,Social Structure,New York:MaCmillan,1949.

⑥美国学者Berthold Laufor以及Waldmar Bogoras在这一时期所做的研究。见Fredercia De Laguna,American Anthology,1888-1920,Lincoln &London:University of Nebraska Press,1960:219-311.

⑦Mauriac Freedman,Chinese lineage &Society:Fukien and Kwangtung,New York;Humanities Press Inc.,1966.

⑧M.H.Fried,Clans &Lineages:How to Tell Hum Apart &Why-with Special Reference to Chinese Society,Bulletin of the Institute of Ethnology,1970(29):11-36.

⑨美国社会学家Tamara K.Harvey在其1976年发表的Modern.Shown &Family History:Perspectives on Social Change一文中,分析了家庭由农业社会向工业社会转化时,所出现的变化。载Journal of Women in Culture &Society,Vol.2,1976,pp.190-206.

⑩Phillippe Arier,Centuries of Childhood:a Social History of Family Life,New York:Knopf &Random House,1965.

原因之一在于,主流宗教不具有地域特色,得不到地方政府的支持。当然,这是一个比较复杂的现象,值得进一步探讨和研究。

原因之一在于,主流宗教不具有地域特色,得不到地方政府的支持。当然,这是一个比较复杂的现象,值得进一步探讨和研究。

国内很多文章和报告提到了宗族复活。见李锦顺,章淑华.农村宗族:内涵扩散、特质及其未来.农业考古,2006(6):82-85;任映红.差异与契合:村落家族文化与现代化.求索,2004(8):89-92;周多礼.宗族文化的复兴和对策研究.理论建设,2006(6):54-58;黄素梅.村落宗族文化的复萌及其解决对策.雁北师范学院学报,2003(2):47-49。

国内很多文章和报告提到了宗族复活。见李锦顺,章淑华.农村宗族:内涵扩散、特质及其未来.农业考古,2006(6):82-85;任映红.差异与契合:村落家族文化与现代化.求索,2004(8):89-92;周多礼.宗族文化的复兴和对策研究.理论建设,2006(6):54-58;黄素梅.村落宗族文化的复萌及其解决对策.雁北师范学院学报,2003(2):47-49。

过去,徽州(包括泾县南乡)的特点之一是大姓的人在外经商、做官,小姓的人在农村为大姓种田。

过去,徽州(包括泾县南乡)的特点之一是大姓的人在外经商、做官,小姓的人在农村为大姓种田。

见1998年版《泾县志·大事记》。

见1998年版《泾县志·大事记》。

这些人口比例,均按2008年的人口推算。

这些人口比例,均按2008年的人口推算。

冯尔康认为,清代宗族自治性特别是在南方,体现在内部和外部两大方面。内部包括:户口登记,祭祖,制定族规,管理族产,发放救济,编修族谱,调解纠纷,村落建设等。外部包括:司法上的送审权,职官制度中一些内容的执行,细小民事纠纷处理权,干预族人财产权等。见冯尔康.简论清代宗族的“自治性”.华中师范大学学报:人文社会科学版,2006,45(1)。

冯尔康认为,清代宗族自治性特别是在南方,体现在内部和外部两大方面。内部包括:户口登记,祭祖,制定族规,管理族产,发放救济,编修族谱,调解纠纷,村落建设等。外部包括:司法上的送审权,职官制度中一些内容的执行,细小民事纠纷处理权,干预族人财产权等。见冯尔康.简论清代宗族的“自治性”.华中师范大学学报:人文社会科学版,2006,45(1)。

据李治安文,士绅的一般职责为应对衙役,调解地方事务,敬宗收族,慈善救济,服务公梓,办学教化,繁荣地方等。见李治安.宋元明清基层社会秩序的新结构.南开学报:哲学社会科学版,2008(3)。

据李治安文,士绅的一般职责为应对衙役,调解地方事务,敬宗收族,慈善救济,服务公梓,办学教化,繁荣地方等。见李治安.宋元明清基层社会秩序的新结构.南开学报:哲学社会科学版,2008(3)。

村民委员会包括主任、副主任以及委员,每职位均应有两名候选人。

村民委员会包括主任、副主任以及委员,每职位均应有两名候选人。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。