当代城市社会的历史发展轮廓:一种比较视角

埃里克E.兰帕德

城市变迁

实际上,社会城市化是过去150年间才出现的现象。19世纪以前,那些拥有5 000人及5 000人以上居民的城市是否一直占有世界人口的3%以上或者某地区人口的15%—20%以上,这是值得商榷的。甚至直到1800年,唯有荷兰和英国两个国家有1/5的人口长期定居在城市和市镇。而欧洲其他国家,除了不久后组成比利时的九省外,都仅有不到1/10的人居住于城市。到了20世纪60年代初期,在急剧增长的世界人口中,有30%以上开始聚居在拥有5 000人及5 000人以上居民的城市中。同时,在越来越多的国家中,一半以上的居民变为城市居民,值得注意的是,这种现象最早出现在20世纪中期的英格兰和威尔士。1870—1950年间的英格兰和威尔士,在拥有10万及10万以上居民的城市中居住的人口比例从26%增长为38%;美国,从11%增长为30%;法国,从9%增长为17%强;德国,从5%增长为27%。实际上,到1960年,在三个世界大陆地区,即大洋洲、欧洲(苏联除外)和美洲,已经有30%以上的人口聚居在拥有10万及10万以上居民的城市中了。1800—1960年间,世界人口增长了3倍,而城市人口增长了30余倍。今天,在世界30亿人口中,有1/3以上是城市居民。[1]

当然,这种史无前例的增长在各个地方或各个时期是不均衡的。19世纪后半叶,城市总人口的年增长率为3.9%,高于上半叶的3.5%,而20世纪上半叶的增长率更高,为4.6%。从19世纪中期以来,拥有10万以上居民的大城市的年均增长率一直在上升,1950—1960年间竟然高达9.0%,远远超过了城市总人口的年均增长率(3.2%)。

如果将这种全球总体趋势放到具体的地区和时段环境中去考察,则会使我们对城市变迁有更加准确的认识。19世纪初期,在人口开始快速集中之前,全世界范围内,拥有10万以上居民的城市可能不超过45个,而且没有一个城市拥有100万以上的人口。它们的居民占世界城市居民数量的一半以上。其中,19个亚洲(俄国除外)城市的居民数量占到了世界大城市人口的近63%,21个欧洲(同样俄国除外)城市则占到了世界大城市人口的31%。在整个19世纪,先是欧洲后是美洲的大城市迅速发展,而亚洲中心所占的比重却相应地降低了。值得注意的是,20世纪,美洲所占比重持续增长,亚洲比重略有回升,第二次世界大战以后欧洲甚至苏联所占比重却相对减少。到1960年,世界大城市居民的总数达到6亿,其中亚洲(336个城市)占35%强,美洲(北美145个城市,南美110个城市)占29%弱。与此同时,欧洲(324个城市)所占比重却下降到23%左右。

当代城市社会是包括城市化水平持续提高在内的人口变迁的结果,它是以某时期居住于城市的人口所占的比重来衡量的,换句话说,也就是城市人口占总人口的比重。因此,在任何时期,只要城市人口的增长速度超过总人口的增长速度,就会导致城市化水平的提高。过去的一个半世纪中,在世界的某些地区所出现的人口集中率和人口增长率之间的明显悬殊导致了社会城市化的实现,而且从本质上说,正是社会城市化而非城市人口的增长,将当今时代的城市史与过去区分开来。[2]

近来城市人口最显著的增长出现在某些亚洲和美洲国家。据戴维斯(Kingsley Davis)从亚洲、南美和非洲的34个国家所收集的数据显示,从1940年以来,这些国家的城市人口的年均增长率大约为4.5%,与9个欧洲国家的19世纪后半叶的数据形成了鲜明对比。那时虽然是欧洲国家的城市发展最快的时期,年均增长率却只有2.1%。另一方面,欧洲的主要殖民地国家,包括美国、澳大利亚、新西兰、加拿大和阿根廷,在19世纪末20世纪初这一迅速发展时期,其城市年均增长率达到了4.2%之高。只有苏联(4.3%)和日本(5.4%)——这另外两个迅速城市化的社会,城市年均增长率等于或高于目前统计的亚洲(4.7%)、非洲(4.7%)和南美(4.3%)34个欠发达国家的比率。然而,迄今为止,第三世界国家的大城市增长率和城市人口增长率并没有达到欧洲和原欧洲殖民地国家在其城市发展的最快阶段所达到的相应的城市化水平。[3]

亚洲和非洲的大多数国家,甚至还有南美的一些国家仍然没有实现城市化。只有当40%—50%的人口聚居在城市地区或者25%—30%的人口居住在拥有10万及10万以上居民的城市中时,才算实现了城市化。1960年,世界城市化的水平是大城市居民占到了总人口的20.1%。尽管20世纪40年代以来,亚洲和非洲的城市增长率很高,但是居住在大城市的人口并不高,分别占12.3%和8.1%。欧洲、北美和大洋洲分别是33.0%、30.2%和43.3%,南美和苏联为24.1%、23.9%。至今,亚洲和非洲大多数国家的城市化水平仍然普遍较低。究其原因,不在于城市人口增长过晚和原城市人口基数过小,而在于相对于总人口的增长(或者说集中率的增长)而言,城市人口的增长率普遍太低。1962年,亚洲和非洲人口占世界总人口的64.8%。正是这种人口增长的重负抑制了亚非地区城市化水平的提高,乃至世界总人口城市化水平的提高。

人口集中

人口集中率是衡量一个社会是否实现城市变迁的主要依据。它能体现出某一时期那些从非城市迁移到城市居住的人口的增长比例。因为城市和非城市(通常称作乡村)人口共同构成了人口的增长,所以正是集中率或者说城市人口的增长额度反映了居住地的完全的结构性迁移,这种迁移正是城市化社会的特征。

很难准确地衡量这种迁移,因为还存在由境外迁徙所造成的总人口增减的可能。比如,19世纪欧洲的一些乡村人口移民到澳大利亚或者美洲,这可能提高了其母国的城市化水平,使它的城市化增长速度远远快于由民众从乡村移居城市所造成的城市化。由于同样原因,这些乡村人口所迁移到的那些国家的城市化水平则会降低,特别是如果他们成为这些国家人口增长的主要部分,并且在此安居下来的话。因此,集中率和人口增长率会受两个人口进程和一个政治进程的影响,即城市和乡村人口的自然增长、净移民、对其他居住地区的兼并。

在19世纪,这三个进程共同促进了许多国家人口的增长和居住地的结构性迁移。不过就现有资料来看,19世纪上半叶北美洲(356.1%)、南美洲(74.6%)、欧洲和俄国(42.7%)的人口增长速度最快。这些地区的居民基本上都是欧洲人,具有欧洲文化,他们的增长速度总起来比亚洲快两倍多,比非洲约快10倍。而且1850年以前,最大规模的从乡村迁移到城市居住的结构性迁移亦出现在北美洲和欧洲。而在除南美洲之外的其他地区,这种迁徙却发生得很少。因此广义地说,在19世纪上半叶,人口增长速度最快的大陆地区同样也是城市人口增长速度最快的地区。

然而,各个地区也存在明显差异。据可靠数据显示,在19世纪中期以前,几乎所有欧洲国家都持续出现了某种程度的人口集中。[4]比利时、萨克森以及集中程度较轻的瑞士、普鲁士和法国,都经历了从乡村到城市的人口迁徙,有的迁徙速度适中,有的则较快。但是只有英格兰、威尔士和苏格兰迅速完成了城市化。欧洲之外,只有美国和加拿大的人口集中明显增强,这与亚洲和世界其他地区长期存在的城市增长现象截然不同。在北美洲和俄国,集中率的程度也存在明显的地区性差异。

美国早期城市发展的两个特征尤其值得注意。第一,新英格兰和中部大西洋各州的某些地区(一开始它们的城市化水平普遍较低,人口数量较少),其人口从乡村到城市的迁移速度与包括英国在内的欧洲国家一样快。第二,横跨北美大陆的西进运动是以高速度地从乡村到城市的人口迁移为特征的,他们的人口增长速度很快,不过人口密集度却很低。因此,在快速发展的东北部中心地区,这个与老西北地区同样广阔的地方,人口从乡村到城市的迁移速度超过了除英国以外的任何欧洲国家。

如果考虑到英美两国是当时世界上人口增长速度最快的国家,那么它们空前的城市化速度就更加引人注目了。在19世纪上半叶,英格兰和威尔士的人口翻了一番,美国则增加了2倍多。不过,由于城市化基础和人口密度基点很低,所以尽管19世纪美国城市化水平(在拥有1万以上居民的城市中居住的人口所占比例为12.0%)已经超过除法国、萨克森、丹麦和低地国家以外的多数欧洲大陆国家,但却远低于英格兰和威尔士(39.5%)或者苏格兰(32.2%)。

人口的快速增长以及更快速度的人口集中正是导致了第一次城市变迁发生的人口进程。如果出生人口超过死亡人口,并且/或者存在净移民的话,那么人口就会增长;但是如果只出现总人口增长,而不出现相对更高速度的人口集中的话,也不会带来城市化水平的提高。城市人口的自然增长速度可能快于、等于或慢于乡村人口。在其他条件相同的情况下,如果快的话,城市就会发展,总人口的城市化水平就会更高。如果相等或慢的话,城市可能仍会发展,但城市化水平不会提高,除非有更多人口从乡村迁移到城市。

18世纪以前,城市发展和城市化水平的持续提高并不需要城市人口的大规模增长。在城市发展的大多数时间里,城市人口增长可能远低于同时期乡村人口的增长。既然没有证据可以证明城市人口的自然增长速度高于乡村,那么18世纪晚期以来英格兰、威尔士以及北大西洋某些国家出现人口集中的快速、持久增长,或许只能取决于人口从乡村到城市的迁移。[5]因此,当城市人口的增长速度总是超过乡村时,城市变迁的第一阶段便开始了。由于城乡人口的自然增长速度存在差异,我们所讨论的这几十年内,城市人口增长的绝大部分都是由乡村移民构成的。除非这种人口集中进程被抑制或逆转,否则当从乡村迁移到城市的人口数量超过乡村人口自然增长数量时,城市变迁便进入了第二阶段。到那时,除非有外部移民迁移进来,否则乡村人口的绝对数量将会减少,能够迁移到城市的潜在移民数量也将开始下降。例如,从19世纪70年代起英格兰和威尔士的乡村人口开始减少,那时2/3的人口都已经成为城市居民。这一现象在法国出现得稍微早些,尽管其人口集中速度不快也不慢,在19世纪中期仅有10%多点的相对固定人口被城市化。那时法国的净移民几乎为零,所以人们在解释它的乡村人口为何减少时,都认为原因在于包括乡村、城市在内的全国总人口的出生率极低所致。而罗得岛州和马萨诸塞州的乡村人口在十年内战时期开始减少,那时它们已经有60%的人口被城市化。同一时期整个新英格兰也出现这种情况,不过那时它只有40%的人口完成了城市化。因此,新英格兰的情况表明,或者有相当多的乡村人口移民到美国其他州,或者另外有许多人从其他地区(包括外国)移民到其城市地区。[6]

19世纪末期及其以后,当乡村人口开始再次出现绝对增长时,一些城市化人口比例较高的国家和地区进入了城市变迁的第三个阶段。第三阶段的到来也许会需要乡村人口自然增长速度的持续提高,以及乡村向城市移民的急剧下降,但更有可能出现的情况是,有不少人会从较为古老和人口密集度较高的城市移居到邻近乡村,这些乡村由于某种原因,还没有被整合到中心城市中去。这一阶段开始于19世纪90年代的英格兰和威尔士,以及第一次世界大战时期的整个新英格兰。更准确地说,这一阶段是“乡村的都市化”,而非“乡村人口的增加”(rural repopula-tion)。不过,政府管理范围和人口普查种类并没有随着这种人口集中方式的转变而发生相应变化。

采用了新的分类方法和定义使我们能更好地理解城市化水平较高的社会中,人口集中化进程变化的特征。正当城市集中化进程仍在全国继续推进时,较大的人口中心区内部及其周围一些地方却开始了非集中化的进程。[7]自从1920年以来,美国普通大都市周围的郊区人口一直在增长,其整体增长速度超过了相应中心城市人口的增长速度。1920—1960年间,全美国居住在外围地区的人口比例从17.6%上升到30.0%,而居住在中心城市的人口比例则几乎没变,而且在20世纪50年代实际上已经下降了。

在大都市化阶段,随着城市增长速度的下降,人口集中化进程也缓慢下来。当75%或80%的人口被城市化,历史上形成的乡村储备人口已经用尽,而且又排斥外国移民进入的时候,城市增长就更多地取决于城市和郊区人口的自然增长,而非从乡村到城市的移民了。而且,当各地普遍达到如此高的城市化水平时,这种可能性将增加,即地区间的移民将更多地是从一个城市迁移到另一个城市,这与城市变迁前两个阶段的情形不同。[8]

劳动力的工业化

人们把城市变迁中的人口发展轨迹描述成人口集中的进程,把城市描述成人口集中或人口密集发展到高峰的结果。为什么某地区的人口不会集中成团,或者如果人口持续集中,城市人口不断增长,那么城市人口的增长会不会必然超过总人口的增长,这些都无法用人口原因来解释。因此,当城市数量确实增加且大多数人口确实逐渐居住在城市时,这些现象就不能只用这一进程(他们给这一进程下了定义)来解释了,必须去探寻其他原因。

城市的数量和规模在增长,城市变迁在进行,那么人口必然会形成与这个集中进程相适应的特征。人们如何能够在其空间环境中生存,取决于供其使用的物质资源条件以及他们所采用的社会组织形式,即集体适应能力。因此,人口集中的数量和规模在很大程度上取决于其人口本身的技术水平和组织能力。自然资源可能是另一个条件,但是获取和使用自然资源同样也取决于其技术和组织能力。总体来看,人口的技术力量越强、差异越大,那么它潜在的资源就越巨大、越多样化。二者都是人口日积月累所形成的适应能力(城市化本身就可以被视作它的一个组成部分)。技术是社会组织的一个直接组成部分,但又与社会组织不同,它是城市社会的一个必不可少的条件,就像它是任何一种社会组织形式的必备条件一样。但是,在人类历史上的任何时期,它都不是城市人口的专有特征,“它在每个地方和社会的每个角落都发挥作用”。[9]

因此,用人口学的方法来研究城市变迁,不仅要使用人口和空间这两个参数来解释城市化进程,而且还要使用一个文化参数,即技术。此外,它还可以用来解释第四个社会参数——组织的作用。人们通过社会组织获得某种专业特殊能力,并进行职能上的区分,这完全不同于其个体成员之间的劳动力分配。这四个参数可以揭示出历史上某种模式是怎么形成的,以及它将来可能是什么样子,从而为我们提供了一个解释某地区现行人口分布的分析框架。[10]

用人口学概念来分析城市化,主要是从人口集中和人口分散的空间格局方面来进行探讨,然而,这种更广泛的生态学的概念还关注人口活动的方式,以及各工业部门或职业领域内的功能性组织。从功能性的观点来看,城市化具有代表性地包含人口脱离基础的农业活动和农业社区,迁移到更大规模的非农业社区的这种转变。因此,某个地区的城市化程度与其居民对农业的依赖程度呈负相关关系。

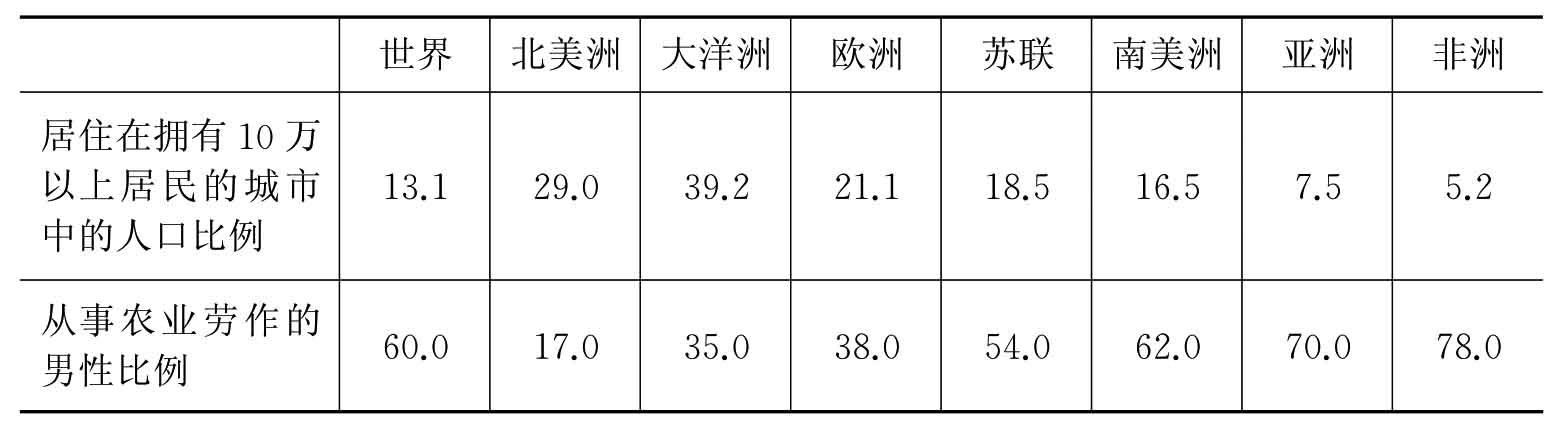

来自150多个国家的数据普遍显示,城市化水平与劳动力所从事的非农业活动的发展水平之间存在密切关系。表1显示出了这种模式:随着城市化水平的降低,有活动能力的男性在经济上对农业的依赖性增加。该表格包含了除大洋洲以外的所有大陆国家。同样的材料显示,城市变迁与生计活动(sustenance activities)的空间结构之间存在更为密切的联系。尽管城市化水平似乎与全国人口的密集度无关,但是城市化与乡村人口的密集度之间却存在负相关关系,后者以农业生产中每平方米农地上所从事农业、林业、狩猎和渔业劳作的男性数量来衡量。那些每平方米农地所拥有男性劳工数量最高的国家,其城市化水平就最低,反之亦然。那些在拥有10万及10万以上居民的城市中居住的人口所占比例达到30%或更高时,在每平方米农地上从事农业劳作的男性数量是13人;在前一比例低于10%的国家或地区,每平方米农地上从事农业劳作的男性数量是136人。乡村密集度与城市化水平呈负相关关系表明,城市化与生计组织(sustenance org-nization)的效率之间存在更多的联系。随着在生产中进行更多的技术投入和机制改进,生产同样的产量,每单位农地上所需要的人手越来越减少。因此,尽管在19世纪末20世纪初美国和欧洲一些地区农业人口的减少曾经令人担忧,但是更长远来看,它可以刺激人均农业产量的提高和农产品城市市场的扩大。所以,为了实现城市变迁,农业产量必须足以满足大多数城市人口的需求。在欧洲某些国家,城市变迁不仅需要国内农业产量的提高,而且还需要从国外引进食品和原材料。

表1 城市化水平以及对农业活动的依赖,大陆地区,大约1950年

来源:选自Kingsley Davis and Hilde H.Golden,“Urbanization and the Development of Pre-Industrial Areas”,Economic Development and Cultural Change,October 1954。

从乡村到城市的人口迁移和农业产量的不断增加所带来的必然结果是,城市化水平的提高以及处于发展中的非农业部门平均产量的进一步提高。因此,总产量和总收入的提高将会相对更多地取决于非农业部门人均产量的提高,而不是农业部门人均产量的提高。假使情况不是这样的话,增长速度更快的城市人口将会面临平均产量和收入的降低,国内市场对农产品的需求也会随之降低,刺激人们放弃农业的因素就会减少。当人与土地的比率再次开始上升时,农业中的平均产量和收入则会降低。

这样“平衡的”进程完全能够支撑乡村和城市人口的均衡迁移。在更加遥远的过去,这一进程有时会伴随出现总人口的剧增。在不同时期,依靠城乡之间的这种交换进程,人们对新土地的拓居或者对现有居住地的进一步精细化耕作,都会带来人口的长期增长,甚至是城市化水平的适度增长。但是在这种情况下,城市化进程比较缓慢,时而前进时而后退,不像过去一个半世纪那样明显且持久。因此,1750—1850年出现的达到顶峰的变化是人类社会历史中的一个转折点。从此以后,生态条件曾对人口增长和重新分配所产生的抑制作用大大降低,而且随着城市居民和从事非农业活动的人口数量的空前提高,城市化社会迅速出现。这是自6000年至1万年前城市和农业出现以后,人类的社会组织能力所发生的最深远的变革之一。[11]

因为在18世纪工业革命发生以前城市已经存在了很长时间,而且工业活动既存在于城镇又存在于乡村,所以城市化和工业化(被定义为劳动力向非农业活动领域的迁移)之间的关系对于理解近来的社会变化具有非常特殊的意义。这两个进程首先在18世纪晚期的英国相遇。到1825—1850年左右,它们同时又出现在美国的大西洋沿岸地区。大约在这一时期,欧洲一些较小国家也出现了城市化和工业化,并在19世纪后期扩展开来。整个19世纪,城市化和工业化进程同时进行,但是其发展速度却各不相同,由工业化水平所决定的产品规格和产品结构几乎不能与城市人口或非农业劳动力的增长数量成比例。(参见表2)

表2 人口城市化的提高以及劳动力和产品的工业化,英格兰—威尔士和美国,按10年为单位,1800—1900年

来源:(1)Price Williams,“On the Increase of Population in England and Wales”,Journal of the Statistical Society,43(1880),466—467,to 1871,thereafter Census of England and Wales.Cities 20 000 and over.

(2)—(5)Phyllis Deane and W.A.Cole,British Economic Growth,1688—1959,Tables 30 and 31.

(6)United States Census.Cities 8000 and over.

(7)—(8)Stanley Lebergott,Manpower in Economic Growth,Table A—I.

(9)Robert E.Gallman,“Commodity Output,1839—1899”,Trendsin the American Econ-omy in the19thCentury,Table A—I,Variant A.

*非农业部门内的百分比变化。

然而,城市和工业结构变革的水平和速度并不相同,这具有很重要的历史意义。比如在美国,城市化速度在1820—1950年间开始加快,同时除了19世纪30年代劳动力的工业化速度稍微有所降低外,整体速度也在提高,这两个进程在19世纪40年代都达到了顶峰。然而,城市化和工业结构水平更高的英格兰和威尔士,在19世纪前的四五十年里,至少在1820年以后,城市化增长速度的加快却伴随着劳动力工业化水平和收入水平的下降。这几十年美国的经历可能是工业化起飞阶段的典型,而英国的个案则揭示出在第一个工业化浪潮已经结束后结构变革速度的减慢。[12]不管这种差异短期内会产生什么影响,但从长远来看,两个国家人均实际产量的提高表明:产量和收入的提高与人口和劳动力的增长非常相称。在1780—1881年间的每十年中,英格兰和威尔士的人均产量增长率为13.4%,人口增长率为13.1%。在1855—1859年和1957—1959年间,每十年的人口增长率为6.1%,人均实际产量增长14.1%。在1839—1962年的美国,每十年的人口增长率竟然高达21.6%,人均产量增长率为17.2%。西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)对较多国家和较长时间段的现代经济增长所进行的分析证实了这一事实,即各地所发生的与英美国家类似的各工业部门的相互转化都要满足一个基本条件,即上述假设的非农业和农业部门生产力的提高存在差异。[13]

结构变革的另一个特征是在日益增长的国民生产总值中,农业产量所占的比重日渐下降,制造业、煤矿业和某些服务部门的比重相应上升,这也具有非常重要的意义。在英国,农业产量在国民生产中所占的比重由1801年的1/3左右降至1841年的1/5,到19世纪末降到1/20稍强。在美国,1839—1879年间,农业所占份额从2/3多降至1/2。至1960年,两国国民收入中农业所占份额大约是1/20,至少美国的这一份额还在继续减少。伴随着这一变革,人均收入在提高,于是人们把收入更多地用于购置耐用物品、房屋或用于交通、教育和其他服务方面,而用于购买食品和其他初级产品的支出在减少。因此,这些促进人口集中和劳动力工业化的技术和组织变革,意味着现代城市居民所消费的是乡村所不需要的商品和服务。

通过这种方式,城市化和工业化就加剧了城乡不平衡性。农业领域的改进不仅提高了农业生产力,而且还有助于为消费者和企业家释放出资源用于生产新的商品和提供新的服务。很明显,需求结构的变化对各生产部门所造成的影响不仅限于私人家庭消费领域。工业部门分布在各地,那么随着其产量不断提高,就会对交通运输和市场服务水平提出新的要求,要求它们提供的服务高于那些仅面向当地居民的小企业所需要的水平。同样,新颖的城市生活方式、正在变革的商业体系对公共管制的需求、构成现代国家(或译为政治体,body politic)的“市制”(the sys-tem of cities)都对国家和地方政府提出了新的要求。[14]

社会—经济地位的变化

第一代产业工人是出生于乡村、迁徙到城市的。欧洲和北美乡村人口的自然增长速度要远快于城市人口,因为在人口拥挤、很不卫生的城市里,人口的死亡率较高。到19世纪初,许多乡村的人口变得更加密集。通常,只要在乡村能有较多机会来维持生计的话,乡村人口出生率的补偿性减少(compensatory reductions)和少量人口迁徙到城市(或海外)这两种现象足以抑制太多人口去传统部门求职。然而,从18世纪晚期起,生产技术的改进和更多地使用燃料机器(fuel-burning machine),使得企业主倾向于把主要生产部门建在靠近能源、水流和煤田的地方。当乡村人口增加的同时,而工业革命却是在新兴市镇创造着更多的工作机会。与此同时,土地使用权和农业技术所发生的变化(这是促进农业产量提高的条件)也造成了土地所能提供的工作机会越来越少。因此,到了19世纪初,乡村和城市人口自然增长速度的差异与工作机会的地域化和增长速度之间形成了很大矛盾。

英国以及后来的欧洲大陆国家,只有通过将乡村剩余劳动力转移到那些缺少劳动力的生产和贸易部门来解决这一矛盾。19世纪中期以前,6个地区的人口迅速集中到城市,甚至在可以获得大片相对廉价土地的北美,其南部新英格兰的主要从事制造业的诸州,已经有一半的人口居住在城市中。同时,在英国和德国的一些地方,小所有者的数量也出现增长,“改良的”土地所有者还通过投资建设圈地和新型小块土地为日工提供职位。1851年的人口普查数据显示,英格兰和威尔士原来从事农业劳作的2/3的人口都是雇工,这一比例比其他任何时候都高。该普查还揭示出在日益增长的劳动力中,在新建的以工厂形式组织起来的工业部门进行劳作的劳动力所占比例非常小。在自己家乡做个体工匠(self-employed craftsman)或户外工作者(out-workers),或在小型车间工作的人数要比在大型工厂工作的多得多。不过在1851年,不管他们在什么组织形式的工厂里工作,大都是专业的和全职的。在19世纪早期生产力之所以出现适度增长,或许是更得益于这种发展,而非著名的工厂制度。

尽管在全日制工厂有机会获得更高的工资待遇,但是在1875年以前,在由于广泛采用改良技术、更有效地利用土地而使耕作更加集约化和合理化以前,在铁路和海上交通大大扩展以前,各地乡村人口的绝对数量并未开始减少。即使在19世纪中期前的美国,虽然大约70%的劳动力仍然是自己单干或者是受雇于他人,但是企业主还可以从临近乡村中雇佣到土生土长的劳动力。

这种工业化—城市化变迁所产生的长远后果是以社会流动代替了稳定,而且还带来了社会分化、获得成功的新方式和对国家事务的充分参与。当然,传统的农业人口也表现出不同程度的职能分化,但是19世纪围绕人口、工业和社会经济展开的三大社会运动,必将加速既有社会秩序的崩溃,该秩序的特征是人口不多且分布比较均衡,乡村工业相对非专门化,在相对稳定的等级制度下划分等级和阶级。

虽然从历史角度来看,城市变迁好似进行得很快,但对当事者而言,实际上却是一段漫长的令人不安的经历。在任何时候,旧秩序下僵化的制度都会阻碍社会革新和变化的进程,某些地方也确实如此。在19世纪上半叶,各地将要出现的新事物到底是什么样子,大家几乎都搞不清楚。在新技术和新组织的环境下,工业和居住地的迁移是扩大生产的条件,但也是造成混乱和紧张局势的一个直接原因。为了顺应新秩序的结构性要求,人们感受到了变革给他们日常生活带来的影响。在工业主义环境下,人们更难把穷人和无知者当作某种天赋的自然身份和地位,当时城市里的住房、公共健康、文盲集中等老问题不仅依然存在,而且问题更加凸显,它们与财富和幸福形成对比,更易招致人们指责。实际上,这些被时人视为等同于城市化和城市生活的问题,只不过是那些逐渐在乡村传播开来的不易察觉的变化所产生影响的集中体现而已。19世纪的城市经常变成异端和对政治不满者的集中地,这不足为奇,不过这决不是城市化本身与生俱来的特征。[15]

长远来看,与城市无产阶级的成长具有同等重要意义的是新阶级的出现,他们有才能,受过教育,拥有关系网。许多自由职业者、职员、高级技工和办公室工作人员在广阔的社会金字塔中处于和旧商人、放租者、有产阶级同样的位置。当众多独立工匠和业主由于自身功能和技术过时而地位下降时,其他人却不断上升为小资产阶级,而且他们更加容易顺应时代发展的潮流。工业化—城市化变迁早晚会使人们“变得不平等的机会”增加。例如,在19世纪上半叶的英格兰和威尔士,逐渐壮大的中产阶级的收入增长额要比工人阶级相对较多;国家则更多地将国民收入的增长部分用于支付租金、利息和红利,而非工资。[16]这一时期,尽管收入分配更加不公平,但大多数人对其生活水平出现的适度提高表示满意。显然,在19世纪后半叶,除了那些有严重偏见的观察者,所有人都明确感受到日益增多的城市居民正在适应新秩序的各种要求和纪律。他们愿意顺从这种秩序,因为对于他们来讲,至少实际收入的增长和社会地位的提高要远远超过其他社会成员所付出的巨大代价。

然而,这种变迁不断要求中下层阶级改变个人和集体的行为以适应社会环境的变化,要求他们进一步按照新形式来调整个人行为的传统标准。此外,为了确保整个进程的一致性和方向性,人们必须设立一定数目的社会事业性质的资金,用于进行职业教育和训练,发展交通和其他服务设施,为周期性失业、身体残疾者和老年人发放保险金。通过采取以上措施,最终越来越多的人开始习惯于城市生活方式,而且变得技术更为熟练,生产能力更强。随着受教育水平的提高和收入的增加,他们中愈来愈多的人在社会倾向和风格方面更加资产阶级化。在较近发生的城市变迁的大都市化阶段,工业化城市化进程实际上已经将所有人都涵盖到了资产阶级化的范围之中,至少其目标是这样的。

社会—经济地位的这些广泛变化与居住地和工业结构的变化之间存在一种逻辑关系。首先,由于城市人口的自然增长通常要比乡村低,如果城市比乡村发展速度快很多的话,那么生育能力较强的乡村人口必然会有一部分迁移到城市。其次,由于对非农业商品和服务需求的上升带动了对非农业劳动力需求的提高,而且规模较大且/或具有特殊地理优势的经济部门,大都倾向于将多数非农业生产活动集中于城市,因此,增长更快的非农业劳动力也必须集中在城市中心。农业工人生产力的提高和非农业工人生产力的进一步提高,主要取决于居住地和工业结构的变迁。由于绝大多数商品都生产于城市地区,非农业工人的平均生产水平越高,其总体收入越高,将有助于提高全体人口的人均收入,也有助于刺激乡村地区对商品和服务需求的上升,而这些商品和服务原来在乡村中是不必需的,或者是不为人所知的。最后,因为城市家庭的生育率和社会—经济地位之间一般呈负相关关系,所以,在城市变迁进行过程中,虽然死亡率减少了,但整体人口的自然增长率仍出现了下降。

就表面来看,在城市变迁中,社会流动最明显的表现就是对非农业劳动力需求的提高。青年人和成年人纷纷离开乡村家园,到城市中去淘金。一些人学到了新的手工技术,一些人则进入了非体力工作行业,这些非体力工作不但报酬更高,而且拥有更高的社会声望。不过,大多数乡村移民所从事的,仍是处在职位金字塔底层的工作。随着城市对各类新型劳动力需求的提高和职业培训机会的增加,城市地区的职业变得越来越多样化。最终,是学校制度而不是家庭、学徒或者出生地,成了人们学习必要技术的主要场域。个人的职业流动机会越来越多地取决于其所受教育的水准。家庭和教育两者结合起来,基本决定了一个人初次进入城市劳动力结构时的就业层次。而且,由于多数人的职业流动都在相对较小的范围内进行,所以初次进入职业市场时的层次与一个人的最终职业地位有密切关系。

然而,在一个国家的不同时期或者同一时期的不同国家,人口、职业和地位变化之间的相互关系是明显不同的,这一点深刻影响着社会—经济地位的变化,并且成为我们衡量与阐释社会—经济变化的障碍。在城市变迁的早期阶段,农业、制造业和服务业之间的职业区别并没有明确的界定。大部分人都将他们的工作时间分别用在了这三个领域。因此,社会学对向上的社会流动(指从体力劳动向非体力劳动行业的转变,或者指一个家族两代或几代人之间的职业差异)到底具有什么典型标志,存在意见分歧,如同他们对试图衡量的城市化进程本身都存在意见分歧一样。例如,统计数据显示在19世纪上半叶的苏格兰和美国东北部,以及19世纪下半叶的普鲁士和澳大利亚,居住地和职业发生变化的速度非常快,以致使得历史学家很难预测社会经济结构和生活方式会变成什么样子。[17]在任何时期任何情况下,职业的构成以及精英、中产阶级和下层阶级所占的比例和规模都会千差万别。这些差别主要取决于快速城市化发生之前占据主导地位的社会结构,以及支持社会转型的国家政权的性质。经济增长的“自然”进程、立法、法令和政治革命都会加速或抑制职业的再分配以及其他结构变化。显然,尽管各国的工业化和物质进步过程存中在共同特征,但是国家调控对控制社会流动或许具有决定性作用。

从劳动力市场角度来研究城市变迁早期阶段所发生的社会地位的变化,很难令人满意。那时,传统结构逐渐被瓦解。尽管传统社会结构仍然相对稳定,但是人们向上流动的意图开始显示出极大的意义。那些进入工业城市的移民都是刚刚被释放出来的土地劳动者,他们获得了合法自由,赚取了工资,还学到了知识,这都是实际社会地位提高的表现。但是如果这些新来者,像19世纪40年代德国部分州的老工匠那样只能参加工作,而没有政治表达和结社权,没有融入新秩序的任何有效措施的话,那么这些迁移和新职业形式除了意味着地域流动,到底还在多大程度上意味着其他变化,就很令人质疑了。而且,正如19世纪30年代英国农业劳动者起义所揭示的,如果乡村人口数量继续攀升,那么实际上,工业化和农业改良可能会使那些仍留在乡村的人们拥有更强烈的被剥夺感,甚至会使他们失去惟一可以用来慰藉自己的所有权。即使在1860年以前的相对开放和具有扩张性的美国,工业重组也通常会致使工匠工资被削减为劳工的标准。在城市谋求发迹的农民的子孙们,同样会失去其祖辈在土地所有制中所拥有的独立感和安全感。由于忽视了结构变化中的这些主观因素,作为一种历史分析工具,劳动力市场的研究价值被大大降低了。

从经济和非经济方面对城市变迁后期的社会流动进行研究和解释相对比较容易。此时,这一新秩序的前景基本明朗化。非技术工人就业机会的日益减少,给人们世代向上流动的想法带来了压力,除了那些遭遇歧视性待遇的人以外,大家都能感受到这种压力。[18]在城市化水平更高的社会,农业劳动力数量绝对减少,而总的来看,服务业部门劳动力的增长速度要超过制造业。更有意义的是,乡村的人口出生率提高而农业中的就业机会减少,专业的高薪水的白领就业机会上升,而其人口出生率却下降。这种现象为人们创造了更多的在白领和蓝领职业之间流动的机会。因此,1900年美国的专业和半专业化工人数量仅占农业就业人口的1/10,而到了60年代早期,专业工人(大多是领薪水的而非干个体)的数量远远超过了后者,比例几近2∶1。

不过,考虑到各个国家或地区的流动性存在差异,因此还必须认真考察总人口中各个地方的社会特征。例如,祖辈生活在乡村的人口所占比重越高,其子孙流动的可能性就越大;乡村中迁出者被其他人所填补的可能性越小,那么代际之间出现地位变化的比率就越高。在城市化水平更高的人口中,各代人地位的变化还是很明显的。但是更有可能发生的情况是,那些由于向上流动而空出的职位,如果不随着技术进步而消失的话,就会被其他人填补上。由于社会经济地位较高者的生育率通常比较低,一些社会流动从本质上来说,只是人口的流动而非结构性流动。因此社会工业化越充分,代际职业流动对总体职业分布所产生的最终影响就越小。但这并不是说工业化社会普遍不受下层民众向上流动的影响。

从近来美国的情况来看,随着劳动生产力和个人收入的提高,即使收入或财富都不进行较大规模的重新分配,平均消费水平也会逐渐上升,如果它的经历有某种代表性的话。[19]所有个体都存在向上或向下的流动,但是人口中的各种社会经济阶层,好像都静静站立在社会楼梯(a social escalator)的各个台阶上,而这个社会楼梯正在随着时间的流逝向上移动。也许,在今天已经高度工业化的社会中,这个社会楼梯越来越像一个脚踏车,其步伐就代表着不同的生活水平。

选自Journal of Contemporary History,Vol.4,No.3(Jul.,1969)

贾永梅 译

埃里克·E.兰帕德(Eric E.Lampard),美国纽约州立大学教授,城市史研究专家。

【注释】

[1]UN.Bureau of Social Affairs,World Urbanization Trends1920—1960,pp.15—16.

[2]在本文中,交替使用“集中率”(rate of concentration)和“城市化率”(rate of urbanization)这两个词,用来表述城乡人口居住地的分布中所出现的绝对的结构性的变化。参见表2。

[3]Kingsly Davis“The Urbanization of the Human Population”,Scientific American,September 1956。以上引用的联合国的资料表明1920—1960年间,全世界范围内,在拥有2万及2万以上居民的城市中居住的人口数量增长了3倍。到1960年,东亚和南亚增长了4倍,分别有20%和14%的人口被城市化。苏联、南美和非洲各增长了5倍,而分别有36%、32%和13%的人口被城市化。用同样的方式统计,北美有57%,大洋洲有50%,欧洲有41%的人口被城市化。相对而言,在20世纪30年代这10年中,城市人口增长最多的是苏联,它的城市人口翻了一番。

[4]参见Adan F.Weber,The Growth of Cities in the Nineteenth Century,New York,1899,Table CXII。值得注意的是,该表不包括荷兰。

[5]A.K.Cairncross,“International Migration in Victorian England”,Manchester School,January 1949,especially Table VII;Phyllis Deane and W.A.Cole,British Economic Growth 1688—1959,Cambridge University Press,1962,Table 28;A.J.Jaffe and W.I.Lourie,“An Abridged Life Table for the White Population of the United States in 1830”,Hunan Biology,September 1942;G.J.Stolnitz,“The De-mographic Transition from High to Low Birth Rates and Death Rates”,in Ronald Freedman,ed.,Popula-tion:The Vital Revolution,Chicago,1964.

[6]Price Williams,“On the increase of population in England and Wales”,Journal of the Statistical Society,1880,up to 1871,and Census of England and Wales thereafter,关于法国的人口出生率,参见Jean Bourgeois-Pichat,“Evolution générale de la population francaise depuis le XVIIIesiècle”,Population,Octo-ber-December 1951;J.P.Gibbs,“The Evolution of Population Concentration”,Economic geography,April 1963.

[7]L.F.Schnore,“The Timing of Metropolitan Decentraliztion”,Journal of the American Institute of Planners,November 1959;T.W.Freeman,The Conurbations of Great Britain(Manchester University Press,1959),pp.3—9.

[8]Eric E.Lampard,“The Evolving System of Cities in the United States”,in H.S.Perloff and L.Win-go,eds.,Issues in Urban Economics,Baltimore,1968.

[9]Hope Tisdale(Eldridge),“The Process of Urbanization”,Social Forces,March 1942,315;E.E.Lampard,“Historical Aspects of Urbanization”,in P.M.Hauser and L.F.Schnore,eds.,The Study of Ur-banization,New York,1965,pp.520—522.

[10]依据该调查的目的,在运算中可以将这些参数当作变量。参见A.H.Hawley,“The Study of Ur-banization”,Demography,1968;O.D.Duncan,“Social Organization and the Ecosystem”,in R.E.L.Faris,ed.,Handbook of Modern Sociology,Chicago 1964。

[11]E.E.Lamapard,“Historical Aspects of Urbanization”,loc.cit.,pp.522—524.

[12]See E.E.Lampard,“The history of Cities in the Economically Advanced Areas”,Economic Devel-opment and Cultural Change,January 1955;J.G.Williamson,“Ante Bellum Urbanization in the American Northeast”,Journal of Economic History,December 1965.

[13]Siman Kuznets,Modern Economic Growth:Rate,Structureand Spread,Yale University Press,1966,Table 25.

[14]E.E.Lampard,“The Evolving System of Cities”,Issuesin Urban Economics,pp.100—105.

[15]E.E.Lampard,“Urbanization and Social Change”,in Oscar Handlin and John Burchard,eds.,The Historian and the City,Harvard University and MIT Press,1963,pp.245—247.

[16]Phyllis Deane,The First Industrial Revolution,Cambridge University Press,1965,pp.220—223,252—257.

[17]S.M.Miller and H.Bryce,“Social Mobility and Economic Growth and Structure”,Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie,Special Issue 5,1961,pp.303—315,作者试图揭示这18个国家流动形式的变化与其经济发展的传统指标之间的关系。这种流动形式与当时的国民收入存在最明确的关系,而与生产、人均收入或总人口的增长率几乎没有关系。还可参见O.D.Duncan,“Methodological Issues in the Analysis of Social Mobility”,in N.J.Smelser and S.M.Lipset,eds.,Social Structure and Mobility in Eco-nomic Development,Chicago 1966。

[18]在美国,相较于其他种族集团和被剥夺文化权利的团体,有关对黑人所设的长期障碍问题,可以参见P.M.Blau and O.D.Duncan,The American Occupational Structure,New York 1967,pp.404—407。

[19]H.P.Miller,Income Distribution in the United States(U.S.Bureau of the Census,1966)and R.J.Lampman,The Share of Top Wealth-Holders in National Wealth,1922—1956,Princeton University Press,1962.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。