三、一个实例:复杂性科学在农民工流动研究中的应用

(一)背景和研究框架

自20世纪90年代以来,农民工问题一直是学术界的研究热点,内容涉及户籍制度、劳动力市场、农民工角色、农民工的劳动权益与社会保障、农民工的教育与管理以及农民工城市化等公共管理的许多方面[30]。目前,农民工研究的两个主要领域是经济学和社会学。经济学研究认为乡城人口流动是劳动力流动,将交易费用概念引入对劳动力转移的成本收益分析,充分肯定人力资本在农民工职业地位获得过程中所起的作用;社会学研究则认为乡城流动也是一种社会流动,包含了地域流动、职业流动和阶层流动三个方面,关注决定个人经济行为的“社会结构性因素”,并将“社会资本”概念引入农民工研究中,指出社会资本在农民工进城过程中发挥着节约交易成本和信息成本的作用[31]。目前的相关研究多集中在描述和解释进城农民工的生活状况,深入的分析较少,也缺乏多学科、多视角的综合研究[32]。

农民工流动是一个复杂的社会系统,传统的基于属性变量的统计分析难以完全描述和深入分析,而基于关系变量的结构分析(主要是网络分析)为认识这一问题提供了新的分析思路和分析框架[33]。一方面,中国乡土社会特别重视以家庭为纽带的亲缘和地缘关系,这已经成为一种“习性”,并具有很大的惯性,影响着人们的生活方式和社会交往方式,很难因生活地点从农村到城市的变动或职业由农民到工人的变动而改变[34];另一方面,人口流动的过程实际上是流动人口再社会化的过程,对农民工来说,他们在城市使用正式制度的成本无疑是相当高昂的。因此,最为理性的选择仍然是求助于社会网络和社会资本这种传统的非正式制度方式。[35]从某种意义上说,农民工以及他们的社会网络乃至社区,都是社会网络及其运动的效果,从社会网络的角度切入这一系统的互动关系及其结成的社会纽带,是一种更容易走进农民工特殊生活的范式。[36]社会网络的概念已经开始用于农民工问题的研究,但相关研究都比较缺乏系统的社会网络分析,而且研究内容也仅局限在两个方面:农民工流动网络的结构分析和求职网络研究。[37]目前,国内的研究都把农民工的社会网络作为研究对象而不是研究方法,多沿着社会网络理论中质的研究路径展开,而沿着量的研究路径的尝试则不多见。[38]

虽然社会网络分析为农民工研究提供了新视角,但对于农民工社会网络再构建及其对观念、行为影响这样一个复杂系统,单一的理论很难将问题分析清楚。农民工观念和行为的转变,既是具有某种特质的文化传播过程,又是某种新的观念和行为的扩散过程。同时,以社会资本为视角进行研究,能更好地理解农民工观念及行为的变迁、揭示社会融合的动态过程和内部机理。然而到目前为止,还较少见到这些理论与方法应用于农民工的研究中。

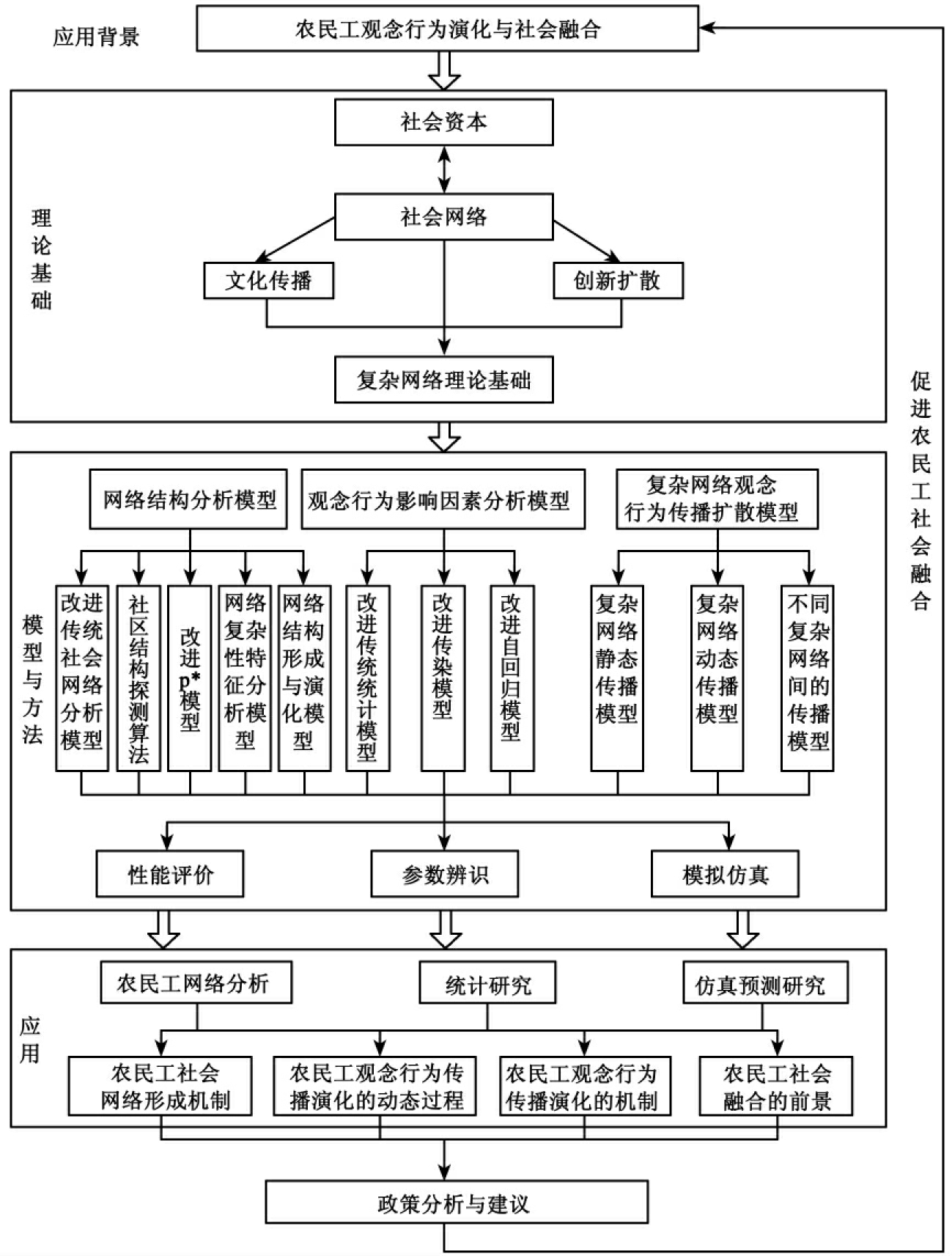

不论是文化传播演化理论,还是创新扩散理论,都与被研究对象的社会关系有着紧密关系。由于社会关系是社会网络研究的主要内容,因此基于社会资本理论,以社会网络为纽带,将文化传播演化理论、创新扩散理论纳入复杂性科学研究体系中,使之成为农民工社会融合问题研究的理论基础,能够有效挖掘农民工社会融合的多个维度和侧面。因此,为了促进农民工社会融合与城乡可持续发展,在自然科学基金(70671083)等项目的资助下,本研究针对农民工观念和行为演化这一问题,设计了如图1所示的基于复杂性科学研究范式的研究框架。

(二)有关农民工社会网络复杂性的主要发现

本研究利用2005年在深圳调查获得的数据,系统研究了农民工婚姻、养老、生育等观念和行为演化等问题,获得一系列结论,限于篇幅,本文只列出有关农民工社会网络(包括实物、情感和社会交往三类社会支持网络以及婚姻、家庭、避孕和养老四类社会讨论网络)主要发现,包括社群结构、小世界现象和无标度特征等复杂特性:

第一,社群结构(小团体现象)普遍地存在于农民工网络,而男性网络更为明显。有研究者认为[39],社群现象(小团体)现象在中国尤其重要,如果这种现象过分严重,可能会损坏社会利益。社会讨论网络的社群结构一般比社会支持网络更加严重,表明对涉及个人隐私的问题,城乡流动人口往往只和社区集团内部的人讨论,而不愿意和其他社区成员交流。此外,男性比女性更容易有小团体,具有比较明显的社群结构。

第二,与相应的随机网络相比,调查所获得的网络具有类似的平均距离和大的聚类系数,从而说明小世界现象存在于农民工社会网络中,不论是社会支持网络还是社会讨论网络。小世界现象静态地反映由于存在丰富的局部连接和很少的随机长距离连接,所以农民工网络与随机网络区别显著,表明随机网络具有的理想“民主”不可能出现在农民工网络结构中。

图1 研究框架

第三,网络出度/入度分布分析结果表明,调查所获得的网络绝大部分的log P(k)与log k具有较显著的线性关系,间接证明P(k)满足幂律分布,即P(k)~kα成立[40],从而表明农民工社会网络具有无标度特征。无标度现象则是动态地反映网络可能的形成过程,并且强调核心节点对网络资源的占有,因此可以为揭示农民工群体中出现的“富者越富”等社会现象及其形成机制提供理论基础。

另外,虽然小世界现象和以度幂律分布为主要特征的无标度现象广泛存在于农民工网络,但由于受聚居地人口的性别、年龄等因素影响,这些复杂特征在同一人群的不同类型网络之间和不同人群的同一类型网络之间表现出不同的特点。需要说明的是,小世界中的随机长距离连接和无标度网络中的核心节点可能同指流动人口中的“包工头”或者其他意见领袖,因此小世界和无标度网络理论在农民工社会网络中又相互联系。例如,就特征指标判断而言,无标度网络很可能具有小世界现象。另外,这两种复杂网络都表现出信息传递快的特点,不同的是小世界网络是依靠捷径,而无标度网络是依靠中心节点。进一步对比流动前后无标度分布的系数α值可以发现,流动前的值要大于流动后的,表明与流动前相比,流动后农民工具有同样网络规模的可能性降低了;可以说,流动虽然不是造成社会支持网络“富者越富”现象的主要原因,但是流动使得这种现象加强了。

总之,利用社会网络和复杂性分析,本研究发现了经典方法无法揭示的农民工社会网络的特征,为进一步研究基于社会网络的农民工观念与行为的传播与演化奠定了基础,也为相应公共政策的制定提供了理论和实证基础。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。