教育技术学的理论模型及其功用

庄惠阳

(上海旅游高等专科学校,上海201418;上海师范大学旅游学院,上海200234)

作者简介:庄惠阳,福建泉州人,上海旅游高等专科学校/上海师范大学旅游学院助理研究员,硕士,主要从事联合支援法、虚拟现实导游系统与易经时间光锥图等研究。

摘 要: 文章阐述了教育技术学理论模型及其功用。首先,强调总结教育技术学自有的理论模型的重要性,并根据AECT历年定义,归纳简化的学科理论模型,即教育技术圆柱体。其次,概括学科简洁定义——教育技术学是支援学习资源的理论与实践。再次,说明简洁定义不提及“促进学习和改善绩效”、“合乎伦理道德”等概念的缘故。最后,论述教育技术圆柱体对理论研究的功用。

关键词: 教育技术圆柱体;理论模型;学科定义;支援学习资源

一、引言

为何要总结教育技术学自有的理论模型?因为许多阐述学习的模型都存在着“学习者伪中心”、人与物“三角恋”乃至“多角恋”关系、学习资源范畴与学习过程范畴相互杂糅等问题。其一,“以学习者中心”俨然只是一句口号。许多理想的模型一旦遭受现实的摧残,就变得乏力。许多论文闪烁其词,游离于“以学习者为中心”、“以课程为中心”、“以知识为中心”、“以评价为中心”、“以共同体为中心”等。[1](P220,P6)“中心”应是不易随便切换的概念,太多的“中心”,岂非沦为“伪中心”?其二,人与物“三角恋”乃至“多角恋”的关系是指将“学习者”、“教师”、“媒体”乃至更多的概念(“问题”、“课程”、“内容”、“能力”、“素养”、“技术”)统统放在理论模型的箩筐里,用一大堆的圆圈、方框、箭头和备注来说明彼此的复杂关系,譬如有些文章中,“信息技术”、“信息利用”等圆圈相互套来套去,时内时外,缺乏严谨的治学章法。[2](P8~11)其三,转看学习资源范畴与学习过程范畴相互杂糅的问题。对于学习资源五大范畴与学习过程五大范畴之间的关系,美国AECT(教育传播与技术协会,the Association for Educational Communications and Technology)94定义[1]采用“理论与实践”联结“设计”、“开发”、“应用”、“管理”、“评价”,画出五角星状的范畴关系图。巴巴拉·西尔斯、丽塔·里奇认为,研究范畴之间存在非时间线性相关的关系,也就是说,五大范畴不是教育技术工作的五大步骤。学习资源显然呼应空间,学习过程显然呼应时间。

如上所述,在谈及3种“过程”时,94定义作者不经意地使学习资源的“应用”范畴与学习过程的“应用”范畴重合在一起,也就是使空间意义的资源范畴与时间意义的过程范畴交叉成“十字架”。迈不出“十字架”而引发的纠缠体现在展开教育技术学范畴体系二级子范畴及其相互关系。[3](P1~8)94定义作者坦言:“定义的有效性以及领域的独特性在很大程度上要取决于范畴的清晰和综合程度。”[4](P132)在范畴之间相互交叉而影响“清晰程度”的情况下,企图加以综合,则变得更加困难。用大圈套小圈的结构图,以解决二级子范畴及其相互关系的模糊问题,反而显得繁琐,正是因不明学习资源范畴与学习过程范畴之间的关系所致。[5](P19~26)本文将在勾勒教育技术学自有的理论模型之后,剖析教育技术学范畴体系二级子范畴及其相互关系结构图“剪不断、理还乱”的本质,澄清资源范畴、过程范畴之间的关系。

二、简化的学科理论模型——教育技术圆柱体

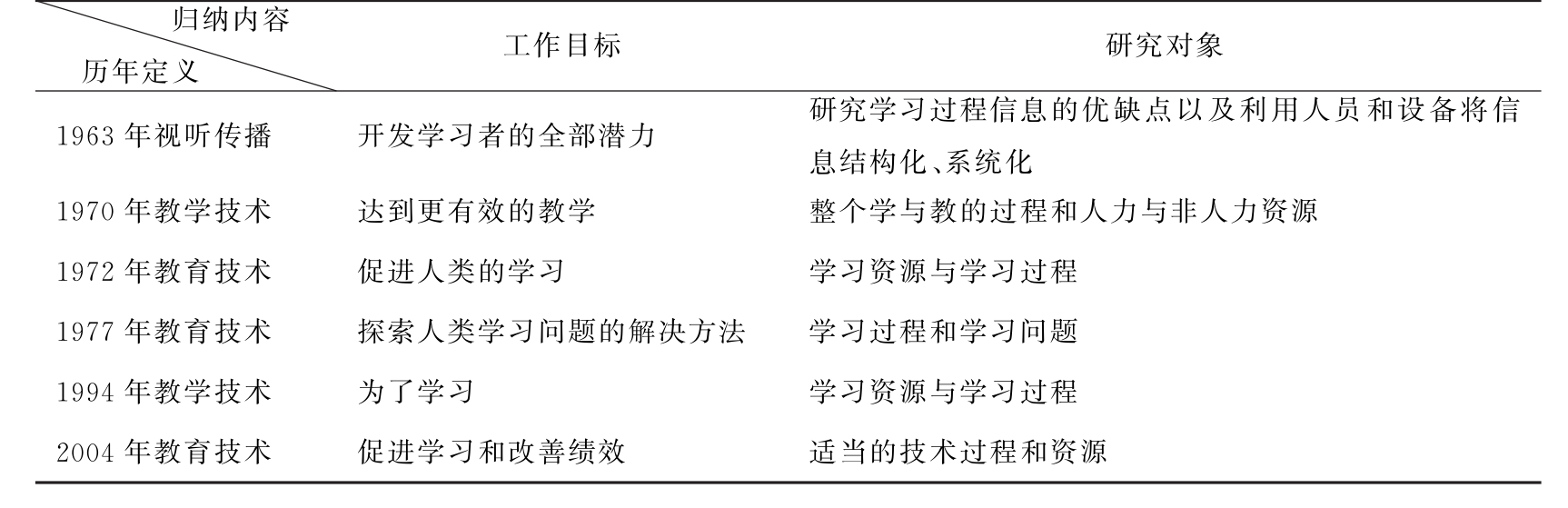

为了总结教育技术学自有的理论模型,有必要回溯分析AECT历年定义,明确教育技术学的工作目标与研究对象,如表1所示。

表1 教育技术学的工作目标与研究对象

比较上述6个定义的工作目标与研究对象,发现工作目标不断地发生变迁,研究对象几乎锁定为“过程和资源”。04定义在“过程和资源”之前增加“适当的技术性”的修饰,表明技术应用是为了符合学习者的学习风格和学习情境;“过程”是导致具体结果的系列行为,是为了达到目标而采取的一系列活动;“资源”是学习过程中可被学习者利用的一切要素,除了包括材料与媒体之外,还包括具有专长的人。04定义对“资源”的解释与77定义、94定义不谋而合。77定义也认为学习资源包括人员、程序、思想、设备和组织,其应用是为了分析遍及人类所有方面的学习问题并获得解决问题的方法。94定义解释学习资源为“在学习过程中可被学习者利用的一切要素,主要涉及支持学习的人、财、物、信息等”。77、94、04定义对“资源”的简练解释,均将教师、学科专家等人力资源与学习媒体、学习内容齐观等视。

美国学者Heinich、Molenda、Russell与Smaldino指出:“教育技术学并不是交流教学信息的媒体,而是一种系统方法,这种方法可用来设计、开发与传递与指定需求相匹配的教学。”Roblyer.M.D认为:“教育技术学是一种过程与工具的集合,这些工具的应用有助于解决教育需求与问题;强调应用大多数的现代工具,包括计算机和相关的技术,来解决各种需求与问题。”[6](P6)罗伯特·瑞泽在梳理本学科的发展历程时,指出教学技术在20世纪上半叶,被视为媒体;在60年代与70年代期间,被视为过程,也被视为设计教学的系统化方法。[7](P9~10)他将教学技术学释为“教学设计与技术(Instructional Design and Technology,简称为IDT)”,其研究领域包括分析学习与绩效问题,以及对教学的、非教学的过程与资源的设计、开发、应用、评价与管理。教学的、非教学的过程与资源旨在提高在不同环境、特殊教育机构以及工作场所中的学习与绩效。IDT从业人员经常使用教学设计过程的系统化方法以及各种教学媒体,来实现工作目标。[8]

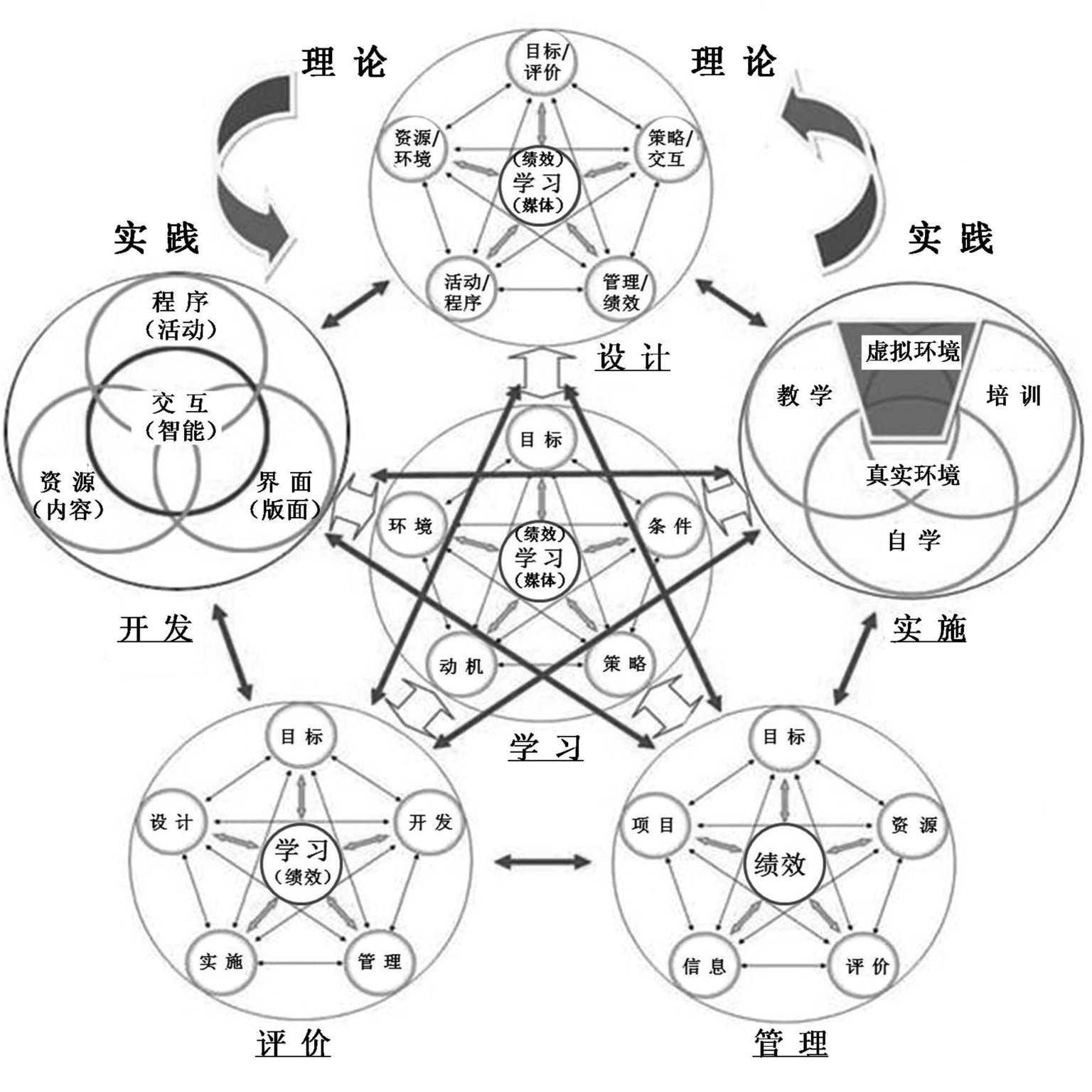

日本教育工学创始人坂元昂认为,教育工学“是对应用ICT等媒体开展对教育整体进行设计、实施、评价、改善的技术学”。[9](P4~10)这位学界先驱生前主要从事学科基础理论研究、学习资源开发与应用研究,其论著对中国电化教育学界发挥了启蒙、指导的作用。30年间,他与水越敏行、赤堀侃司、西之园晴夫等教授多次来华参加中日教育技术学论坛或研讨会。在论坛或研讨会上,他将教育工学的研究目的看成是帮助学习者实现较高的学习效率,也就是说,为了使学习者实现高效、高质的学习,从而进行有益技法与技术的研究、开发与实践活动。教育工学的研究对象既包括理论、思想、技巧、技术、学习环境、教育管理等构成要素,也包括评价、改善这些构成要素的相关学习技术。在«教育工学新视点»(«新しい教育工学の視点»)演示文稿中,他绘制了如图1所示的学科理论模型图。从中可见,教育工学(教育技术学)是支援主体通过支援学习资源以促进学习者学习的学科。

图1 坂元昂教育工学理论模型图(Takashi Sakamoto,2008)

“教学技术专家应该为学习者提供便利。或许我们会回到从前,我们会逐渐形成一个新的角色,可以称之为‘学习支持专家’。”[4](P17)学习支持专家即教育技术工作者(Educational Technologists),通过支援学习资源,间接地为学习者提供便利。因此,教育技术工作者是学习资源支援者之一,ETs所在的部门就是学习资源支援机构。将学习者、学习资源、学习资源支援机构与支援者的关系描绘成图2,即教育技术圆柱体。这一圆柱体简明扼要地描述各个研究方向共同关注的人与物及其关系,可被视为教育技术学自有的理论模型。在圆柱体中,水平实线指代“空间”,竖直实线指代“时间”,指代“学习资源”,盘旋状的虚线指代“学习过程”。学习者与学习资源在时间轴上延伸并汇合,就构成了学习过程。学习过程是一条穿梭于空间中学习资源的曲线。换句话说,学习过程就是随时间推移,学习者时而采撷、时而点缀资源的过程。学习资源包括学习社区、学习伙伴、学习媒体和学习内容,各自被续分成两种子类型。八种子类型——现实学习社区(actual learning community)、虚拟学习社区(virtual learning community)、现实学习伙伴(actual learning companions)、虚拟学习伙伴(virtual learning companions)、硬件(hardware)、软件(software)、数据(data)、信息(information),既涵盖了非人力资源,也涵盖了人力资源。

如表2所示,内、中、外三环分别是学习者(learner)、学习资源(learning resources)、学习资源支援机构与支援者(learning-resources aiding agency and staff)。坂元昂认为学习资源支援机构与支援者包括个人、部门与联盟,具体涉及个(e私塾)、学(教育机关、研究机关)、官(经营管理、行政、教育行政)、产(内容生产与服务)、合作(法规、课程、成本预算、振兴、援助)等支援主体。94定义作者声称学习资源支援机构包括政府、卫生、学校、工商业、教会等部门,进入这些部门的教学技术专业毕业生就成为学习资源支援者。[4](P111~112)桑新民将教育技术学专业人才概括为“三师一者”,即教学设计师、教育软件开发工程师、教学与培训师和立志于研究和推动教育信息化的学者。“三师”属于教育技术学专业培养的应用型专业人才,“一者”属于教育技术学专业培养的高级研究型人才。[10](P33~36)本文将电教馆、教育技术中心、电教工作者、教育技术工作者等e‐Education工作岗位以及工作人员,视为学习资源支援机构与支援者。事情(支援工作)终究是人(教育技术工作者,简称ETs)做出来的,为了行文简洁,以下统一用“ETs”指代“支援机构与支援者”。

图2 教育技术圆柱体(庄惠阳,2012)

表2 空间的内、中、外三环

AECT前主席唐纳德·保罗·伊利(Donald P.Ely)指出:任何领域都用资源来工作,包括人类的、文化的、自然的和科学的资源。教育技术学所涉及的资源是指用于促进学习的资源,即那些为了达到学习目标,人所能与之发生关系的资料、人或物。[11]技术革新以及技术促进学习者认知的发展,使学习资源的范围不断扩展开来,既包括用于帮助学习者的人、工具、技术和材料,又包括指高科技的ICT系统和社区资源,如图书馆、动物园、博物馆和拥有特殊技能和专长的人。书籍和其它印刷品,电视、录像、CD-ROMs等视听材料以及Web Quest、EPSS等在线系统,都被纳入学习资源的名下。

因为研究范畴的变化,在94定义中找不到“虚拟现实”、“集成性技术”、“为因特网开发的教学材料”所属的维度。[12](P18)这个描述新发展、“崭新的维度”恰好就是8种学习资源子类型之一——虚拟学习社区。虚拟学习社区所谓的“网络”包括计算机、数字电视机、移动手机等终端所对应的传统互联网、有线电视网、无线互联网。与学习内容一样,虚拟学习社区凝聚了学习者、学习伙伴、ETs的灵魂,但彼此却存在大小之别、内外之别。所谓“大小之别”,是指虚拟学习社区作为一个大平台,需要学习伙伴的共同参与,从而间接地将一点一滴的媒体(课件、积件等)与内容,上传到大平台上或下载到本地硬盘上。所谓“内外之别”,是指虚拟大平台靠硬件、软件缔造而成,但缔造大平台的事务不是内环的学习者、中环的学习伙伴所考虑的,而是外环的ETs所操心的。学习者、学习伙伴只要使用现成的大平台,在大平台上凝固或生成媒体与内容即可。

学习伙伴是为了帮助学习者交流经验、态度、价值观,分享知识、技能,克服情感障碍等,通常采用相互讲授、相互讨论的方式。国外技术应用研究发现,虚拟学习伙伴是尽职尽责、富有情感的,与现实学习伙伴一样,被证明是有效的同侪。有效的同侪是以帮助学习者发展为职责,除了促进学习者掌握技能的信念外,还在预测学习者的绩效上,彰显义工精神与情感关怀。(Tudge, Caruso, 1988; Strain, 1981; Webb, 1987)诚然,这不意味着有效的同侪只围绕某个学习者却不为己着想。当每个同侪需要获得帮助时,就自动地由“学习伙伴”切换成“学习者”。有效的同侪之间彰显友爱精神,是建立在人际信任、互利互惠、可持续发展的基础上,必将在现实社区、虚拟社区中实现共享,并发展彼此的语言文化能力。(Bickmore,2003; Ryokai,Vaucelle,Cassell,2003)随着虚拟现实技术、智能技术、仿生技术深入应用于创建虚拟学习社区,有效的同侪逐渐体现在三维合成景观中随时跑出几个e朋友来,进行智能交流与精神对话,协助现实的某个学习者克服情感障碍,在各种场合中表现杰出的专业知识。[13]

国际电话电报咨询委员会(CCIT T)将媒体分成5种:感觉媒体、表示媒体、表现媒体、存储媒体、传输媒体。为了使媒体分类不至于过度臃肿而破坏学科理论模型,本文不从具体用途出发,而从物理结构出发,只将学习媒体分成硬件与软件两种。课件(Courseware)是已按固定次序排列的教学软件,积件(Integrabel Ware)是可按随机次序组合的教学软件。不管是单机版的课件、积件,还是网络版的课件、积件,都被视为软件。课件、积件包含了用于教学的数据与信息;多样化的文件格式使之更适宜编入“软件”的行列。

数据是指形成信息前的草稿形式,包括原始数据、项目文件、与学习相关的符号、未经处理的事实等。信息具有消除不确定性的意义。广义的信息是客观世界中各种事物的存在方式、运动状态所包含的意义(Clande Shannon,1948)。狭义的信息是指消息、情况、情报等。数据若是形成信息的草稿,信息则是处理数据的定稿。数据若是某种可识别的项目文件,可进行进一步处理,所包含的信息不会被改变。只有经过转换、生成、导出等处理之后,数据才能体现为确定的意义,才转变为信息。因此,数据与信息密不可分,前者恰似春耕的种子,后者恰似秋收的果实。

三、教育技术学的简洁定义及其释疑

94定义问世之后,要么被视为“教育技术领域的基础定义和讲授教育技术的出发点”(黎加厚),要么被视为“自己学术生涯中的一个败笔”(西尔斯)、“不符合我国的国情”(梅家驹)。[14](P9~11)04定义问世之后,要么被视为“一个时代的缩影,教育技术历史进程中的一幅快照”(刘志波,李阿琴),要么被视为“目光狭隘与主观武断”(伊利)、“不利于教育技术的学科建设,没有处理好专业化与通俗化二者之间的关系”(郑旭东,孟红娟)、“在美国教育界也鲜为人知”(赵勇)。[15](P8~12)[16](P45~48)何克抗与李克东试图从添加备注以完善定义,却停留在增加“教”以弥补“学”,反而化简为繁。[17](P12~20)[18](P11~16)结合国内外学者对教育技术学的理解与分析,本文尝试概括一个较为简洁的定义:教育技术学是支援学习资源的理论与实践。[2](Educational Technology is the theory and practice of aiding resources for learning.)为了避免定义遭受误解与非议,有必要加以释疑:该定义为何不提及对学习资源的“设计、开发、应用、管理、评价”(94定义)或“创造、利用、管理”(04定义),不提及“促进学习和改善绩效”(04定义),不提及“合乎伦理道德”(04定义)呢?

1.释疑为何不提及对学习资源的“设计、开发、应用、管理、评价”(94定义)或“创造、利用、管理”(04定义)

“支援学习资源”已经涉及所有的研究范畴,包括“设计、开发、应用、管理、评价”或“创造、利用、管理”,所以不必赘述。从94定义的5大范畴(设计、开发、利用、管理、评价)发展到04定义的3大范畴(创设、使用、管理),可见简化概括并非不可行。日本学界知名专家在会议报告与个人专著中,频繁地强调“支援”二字。中、日两国词典对“支援(しえん)”的解释,均具有双重含义,能恰到好处地发挥一语双关之用。一方面,“支援(しえん)”具有“协助人”的意思,即辅助、帮助、协助、救助、牵引、调度、增援、引导之义;另一方面,具有“准备物”的意思,即支持、支撑、维持、提供之义。这两个字的独到之处,不仅统摄94定义与04定义的研究范畴,还统摄“计划、制作、选择、管理和应用”(63定义),“设计、实施与评价”(70定义)、“鉴别、开发、组织和利用以及管理”(72定义)、“设计、实施、评价和管理”(77定义)。于是,针对诸如排斥04定义、认同94定义的部分ETs而言,“支援(しえん)”之描述有利于老、中、青三代工作者选择自己钟爱的定义,明确值得致力的研究范畴。

“支援(しえん)”还有助于明确ETs的位置与职责,即“支援者(しえんしゃ)”在圆柱体中的位置与职责。“支援者(しえんしゃ)”的职责在于支撑(support)、维持(maintain)、提供(provide)非人力资源,或者辅助(assist)、帮助(help)、调度(accommodate)人力资源,从而为协助教师干预(intervene)学习过程出谋划策。作为资源的支援者(しえんしゃ),ETs的职责不是越俎代庖(pre-empt)或横生枝节(branch out)。ETs只帮助教师进行教学系统化设计,而非亲执教鞭。中国基础教育普遍存在的现实是,教学设计(ID)即教学系统化设计(ISD)属于教师的份内工作,属于加涅、迪克&凯利等专家开篇一致认同的教师之“决定”[19](P1)或“责任”[20](P1)。“进行教学设计的目的是为了支持学习过程”[19](P18),是以“支持”为名,行“灌输”、“干预”之实。教师是幕前干预者,ETs是幕后协助者。教师干预学习者的学习过程之目的,是彰显学习内容呈现的先后顺序。在中国,教学设计师并不多见,多见的是ETs帮助教师添置、制作学习媒体。从设计课堂教案到设计期末试卷等一系列工作,俨然成为教师的“私家饭碗”。教师不可能将“私家饭碗”送给ETs,而退出七尺讲台。特别是在事业单位改革来临之际,这种状态只会愈来愈突出。教师可辅攻技术,自制学习媒体,而让ETs难以谋生。ETs的辅助作用却可能不被教师所认同。[20](P200~201)“技术——甚至是教学技术不再是这个领域的专利。系统工程师、计算机程序员、各科的教师和学术人员都对技术及其应用产生了兴趣。”[4](P113)一旦支援学习资源不被列入公益岗位,或教师单枪匹马地从事信息化教学系统化设计,那么ETs只能走出校门,靠营销软件、数据与信息,与系统工程师、计算机程序员相较量,方能继续维持本行工作。

目前,高校虽然已将ETs与教师合编为“专技岗”,但依然沿袭过去的人事编制,即视之为教辅人员。于是,某些学者有意在培养ETs中额外设置“信息技术教师”的方向。这一观念在“增设谋生渠道”的初衷上仁善可嘉,在“人才培养目标”的瞄准上不敢苟同。因为容易导致培养重心的偏差,最后使毕业生没有专门的强项,反而不如教育学、心理学、计算机等专业的毕业生。信息技术教师是计算机应用技术(师范类)、计算机教育等专业所主职从事的,没必要为了工作而另生业余兼职的枝节。“支援者(しえんしゃ)”之描述可以扭转并矫正角色定位、身份转变的观念,明确学科研究、工作之正职主干。“支援(しえん)”二字不可被轻视,因为正职主干不是无事可为的陪衬,而是ETs需要终生致力的学习事业。

2.释疑为何不提及“促进学习和改善绩效”(04定义)

“促进学习和改善绩效”是工作目标。从“开发学习者的全部潜力”(63定义),到“达到更有效的教学”(70定义),到“促进人类的学习”(72定义),到“探索人类学习问题的解决方法”(77定义),再到“为了学习”(94定义),直至“促进学习和改善绩效”(04定义)的定义变迁中,可以看出这些目标只是“支援”工作最终达到的效果而已。如果要将这些效果体现在定义中,无非为了表达期望、理想而已。历年定义的总体期望都凝结在“for learning”上。简洁定义将“学习资源”英译为“resources for learning”,意指有关“学习”的资源。至于学习者利用学习资源而成就的效果,并不是ETs所能掌控的,所以既不必重复“为了学习”或“为了开发潜力”,也不必强调“促进”或“探索”,执意将期望、理想表达在定义上,譬如“支援学习资源以促进学习”。如此衬托“支援学习资源”只会一厢情愿,因为“学习资源”支援的效果不一定都能“促进学习”。“促进学习”只是作为一个研究假设而存在的,是尚未经过论证而预设的。在因果关系尚未被证实之前,“支援”工作与“促进学习”之间的相关程度是不确定的。这也是为何在教育技术学研究进程中,量的研究始终伴随质的研究之左右,从而避免“可能”、“大概”等含糊不清的评价。况且,“评价的目的是为了作出合理的、有价值的判断提供支持,而不是检验假设”(Scriven,1980)。[4](P72)

一切事物都存在“测不准原理”,即使采用量的研究,也未必非以“一因一果”收场才肯曲终人散。“测不准”有3方面原因:一是测量仪器对测量对象的扰动,二是测量仪器本身的测量精度的限制,三是观察者对被测系统知识的不完备以及观察能力的差异制约。[21](P129)这些原因一样存在于教育技术学实验研究中,即使再怎样改进仪器与方法,也不能确保验证假设的惟一与单纯。即使采用«从组间比较到个体内比较的回归:重构教育技术学研究方法论»所改良的实验方法,[22](P46~53)虽然提高了测量精度,却因额外追试从而增加了干预所引起的扰动,同样存在信度(“统计的可信性”)与效度(“现实的有效性”)的问题。除此之外,教育技术学还研究网络环境下群体的互动关系,以及进行学习媒体功能比较、学习内容分析,假设并不惟一锁定于“促进学习”之一果。因此,在定义中体现工作目标反而会走向极端,即ETs在“支援学习资源”之前,先入为主地作出“所有资源可能均有疗效”的单一假设;或者在“支援学习资源”之后,虚构出“经过支援的资源必有疗效”的相同结论。如此单一的、不约而同的假设,实际上是给ETs拟定一份不严谨的合同,或给ETs之外的人士拟定一份“资源包治百病”的布告。

也许有人会质疑:如此省略目标修饰,“支援”的方向岂不五花八门,无所归依吗?“物有本末,事有终始。……其本乱而末治者,否矣。”[23]“支援”只是幕后工作,ETs与其当个事前诸葛亮,不如当个有求必应者。以学习者最初的需求作为“支援”的旨归,要胜过最终的绩效。这也可从大多数盛行的教学系统化设计——必以学习者需求作为出发点——看出旨归之端倪。20世纪中国马克思主义教育家杨贤江指出:“凡学问事业之成立,由自己独立而成者,及因他人指导而得来者,其兴味之深浅,有霄壤之殊。即因自力而得者兴味深,由他人而得者兴味浅。且就实际论之:因教师诱导而得之知识,其把握力弱;因自己奋勉而得之知识,其把握力强。”[24](P9)绩效佳不佳,关键在于学习者本身。ETs只要按照学习者需求,做好资源前期建设与后期支撑,尽力辅助教师进行教学系统化设计,不必心怀“绩效”之重负。从这个角度看,教育技术学是支援学习资源以满足学习者需求的理论与实践。

为了指导教学系统化设计的不同步骤,教师必须事先选择认知分类学,即教育目标分类学。教育目标分类,又被称为“学习结果(learning outcomes)”。考虑到学习过程心理机能的复杂性和学习结果的多样性,有时会对“学习结果”加以续分,于是形成“学习层级(learning hierarchies)”。“学习结果”、“学习层级”不仅是指导“学习内容”的依据,还是指导“媒体选择”的依据。教师开展教学系统化设计时,仰仗教育目标分类学,就能更好地编排知识与技能。ETs开展资源支援工作时,渗透技术的力量,就能帮助教师更好地从事教学系统化设计。“促进学习和改善绩效”是渗透技术之后顺带的结果。没有“技术”,又不懂得帮助教师从事教学系统化设计,ETs就无生存的看家本领,这也是R·A·瑞泽将“教学技术(教育技术)”解读为“教学设计与技术”的缘故。因此,既没必要将“绩效”与“技术”合二为一,拼凑成所谓的“绩效技术”,也没必要在定义中提及“促进学习和改善绩效”。

3.释疑为何不提及“合乎伦理道德”(04定义)

关于“合乎伦理道德”之规范,只适合于出现在行业守则上,没必要出现在学科定义上。2004年方被引用到AECT定义中的“合乎伦理道德”,早在2001年就以«关于AECT:道德准则»的独立文本出现在AECT门户网站(http://www.aect.org)上。«关于AECT:道德准则»提出了25条道德规范,包括对个人的承诺、对社会的承诺、对行业的承诺等。[25](P18~20)这些规范是ETs职业道德的底线,是有资格从事工作的条件。本文定义不陈述这些规范,以避免被视为“研究领域”。[26]比较烹饪学的各种定义[27](前言),均看不到对厨师职业道德的描述。参照烹饪学来反思教育技术学,二者有着非常相似的人际关系。学习者犹如顾客,教师犹如服务员,ETs犹如厨师。厨师恶劣的职业道德,势必剥夺其烧菜的资格,遑论促进学科发展。“少则得,多则惑”。定义应当只顾核心要事,不应拘泥琐碎细节,以免文字一多,彼此牵扯而乱视听。笔者认为,与其担心ETs因为失德而做出规范外的事情,不如在定义之外增加进修机会、培训制度等备注,让他们开拓视野,增加独立思考能力。与其担心ETs昧着良心而做出规范外的事务,不如在定义之外增加相关法律的规范条款。总之,没必要在简洁定义中体现职业道德标准。

关于简洁定义为何不提及“支援学习过程”,已另文撰述[28](P20~25),在此从略。简言之,教育技术学是支援学习资源的理论与实践,不是支援学习过程的理论与实践。

四、教育技术圆柱体的功用

教育技术圆柱体摆脱了教学结构、教学模式之类的缠语罗积,从而使ETs的注意力转移至“支援学习资源”的正事上。另外,以简洁的三维时空模型,化解了94定义中的时空陷阱,解决了人与物的概念嵌套问题,以及资源支援工作与教学设计工作的概念繁琐衍生问题。回顾余胜泉、邱崇光等关于“教学模式”、“教学结构”的争论,发现深层次的根源在于“教学模式”、“教学结构”的支持者采用各种圆圈、方框、点、线、箭头,素描了大批量人与物之间的关系图形,却一律将关系锁定在二维平面上。学者杨开城、张晓英道明“教学模式”之真相:“作为模式化了的教学程序的教学模式,在解释学意义上是伪的,在设计学意义上是无效的。模式化了的教学程序不但不是接受教学新理念的武器,反而是制约教师创造力的工具。教学不是应该有模式而是应该有合适的教学程序,教学程序也无需模式化!”[29](P12~16)可见,难以解开概念繁琐、衍生之死结,在于缺乏构建三维模型,在于仅仅依靠二维建模的方法来梳理人与物之间的关系。

借助教育技术圆柱体,也没必要思辨师生“主导—被导”矛盾关系、“主体—客体”认知关系。“率性而行则性,谓之道;修道而学则道,谓之教。谓修道之为教,可也;谓修道之为学,亦可也。自其道之示人无隐者而言,则道谓之教;自其功夫之修习无违者而言,则道谓之学。教也,学也,皆道也,非人之所能为也。”(«王阳明全集·答季明德»)“教”、“学”是同一种功夫,“学”、“思”是同一件事。教学相长无尊卑,何必在角色意识上强调哪一方为主角、哪一方为配角呢?韩愈早就指出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻”。因此,没必要强调话语掌控权、思想领导权,教师“传道、授业、解惑”,终究是为了帮助学生更好地认知。将“违逆造次”、“师道尊严”搁置一旁,就不会在人与物之间的组合、排列上折磨脑细胞。使用教育技术圆柱体,就将学习者摆在内环位置,将教师摆在陪伴学习者的中环位置。教师是学习伙伴之一,是学习者唾手可得的资源之一。即使教师干预学习者的学习过程,也不必区分主角与配角。

94、04定义都谈及设计、开发、应用、管理与评价“学习资源”与“学习过程”,这意味着要在一条时间轴上将10个范畴扭成一团。“应用学习过程”与“应用学习资源”呈现出来的架式,是等价雷同的平行架式,还是彼此交叉的十字架式呢?返观国内外现实的学习现象,“设计、开发、应用、管理、评价学习过程”只在教师教学系统化设计之列。ETs是通过支援教师方能干预学习者的学习过程。“学习过程”结束后的绩效最终体现在学习者的身心变化,其实是“设计、开发、应用、管理、评价学习资源”顺带的结果。也就是说,只在发挥学习资源的作用时,才萌生“学习过程”。“学习过程”萌生于教学系统化设计的第4个步骤,是“分析、设计、开发”之后的事。因此,没必要杂糅“设计、开发、应用、管理、评价学习资源”与“设计、开发、应用、管理、评价学习过程”。即使有心强调“程序化”的学习资源,譬如通过制作视、音频来连接知识点,在资源上彰显“学习过程”,那么,不妨让ETs配合教师预测、预设学习者喜欢先学什么、后学什么,在资源上彰显这一过程,彰显学习内容的组合、排列次序。实现“程序化”的学习资源,就是支援“预设学习过程的学习资源”,其实都被“支援学习资源”一并隐含了。94定义描述“过程”时而是程序化的,时而是非程序化的,意味着两种情况,即“过程”如果是程序化的学习过程,ETs就必须在学习资源上体现“次序”,譬如,动画编辑次序、视频拍摄次序、音频播放次序等;如果是非程序化的学习过程,ETs只要在学习资源上体现“分类”,譬如,把数据库分类为一级框架、二级模块与三级多媒体素材。

“过程”对教师而言既然是教学系统化设计,就意味着有序地干预学习者的学习过程。而教学系统化设计的源头是程序化教学(DeCecco,1964)、教学系统(Glaser,1964)、科学或技术的应用。在20世纪50~60年代,科学或技术是指教学机器、电视机和语言实验室。当格拉泽(Glaser)的教学系统5步骤被实践证明是错误的预测与预设时,教师先后尝试采用学习的分类(Melton,1964)、学习的条件(Gagné, 1965)、拉兹兰行为与认知研究(Razran,1971)来干预学习者的学习过程。从模型描述(model description)到认知转向(cognitive shift)再到归类问题(categorization problem)的变化,影响了教学系统化设计的理念。在发达国家,干预学习过程早已走出了“学科内容分解成大量的教学片段”的阶段,迈向了“学习层次”的阶段,从而灵活地适应学习者的学习。[1](P6)在发展中国家(特别是中国),教师依然对课件一往情深,即惯于代替ETs,利用简易的编辑软件,独自地制作信息逐页编排、井井有条、有序呈现的课件,并独自地施加干预之举。干预的目的是将知识与技能转化为有序的“过程”。然而,长期的过度干预使学习者感到乏味,并不时地在课堂上做白日梦。传统意义的教学系统化设计几乎都从课程开始,随后干预学习过程,最终评价干预效果。这说明了ETs支援学习资源,必须用技术的力量,将教师预测、预设的学习过程凝固在资源上。教师不在场,ETs根本不必沿着重干预学习过程的脉络。支援虚拟学习伙伴(机器人、虚拟人),并非采用认知分类与资源呈现程序化,而是采用知识分类与人工智能交互化[30](P1~7),让虚拟学习伙伴根据学习者的提问,作出自由的回答。不干预学习者的学习过程,意味着学习者的学习过程即兴而始、即兴而终,无须ETs形影相随。如果将“学习过程”列入ETs直接支援的对象,势必令ETs疲于奔命、应接不暇。因此,94定义将“教学策略”、“学习类型与学习媒体的关系”、“传递系统(如远程会议)”、“教学类型(如独立学习)”、“教的模式(如演绎法)”以及“教学开发模式(如教学系统化设计)”作为“过程”的例子[4](P34),是针对教师在场且干预学习者的学习过程而言的。学习资源内含一种类型是无法预测、预设“过程”的,即学习者随真性情而倘佯在学习社区之中。众所周知,支援学习社区根本不必像制作课件那样——分割内容或规定步骤。将教学系统化设计变成教师的看家本领,让干预学习过程成为教师工作之正职主干,就不必要求ETs争论“教学模式”、“教学结构”的是非曲直。资源的排列问题划归不同的教师主使并决定,这些无谓的争论就化为一缕青烟,消逝在不同的“过程”之中。ETs不必操心“设计、开发、应用、管理、评价学习过程”,即不必操心“支援学习过程”的事务,只要尽力地“支援学习资源”就行了。

思想迈到这一步,就能解答桑新民、李曙华的质疑,即“范畴的结构化模型中竟然没有‘学习’范畴的地位。在‘94定义’的文字表述中,‘学习’的地位显然十分重要,但在据此所创建的范畴体系结构化模型中,竟然没有‘学习’范畴的地位”。细究94定义,可见“学习资源”范畴与“学习过程”范畴已经被囊括于“学习”行为之中,已达到“我(学习)歌月(资源)徘徊,我(学习)舞影(过程)零乱”的态势,根本没必要画蛇添足,再度提及“学习”范畴。

首先,构建研究对象(资源与过程)的范畴体系结构化模型,目的是剔除无关的对象。既然“学习资源”被置于ETs的支援之列,“学习过程”被置于教师的支援之列,就没必要再提及其他对象。否则,只会引发更不必要的观念纠缠。其次,既然94定义已将“为了学习”视为工作目标,04定义已将“促进学习和改善绩效”视为工作目标,就没必要将工作目标转化为研究对象,重复地加以构建。否则,只会使“目标”概念嵌套“范畴”概念,父范畴概念嵌套子范畴概念。重重嵌套,最终导致简单的事情复杂化,或清晰的工作繁琐化。再次,94定义中的研究对象已经将空间上的学习资源与时间上学习过程“混杂”(94定义作者自视为“综合”)在一起。学习资源遍布在学习者周围。学习者在利用学习资源时,已经彰显学习过程了,也就是说,只须做减法,不必做加法。否则,只会深陷时空不分的泥淖之中。认真琢磨教育技术学范畴体系二级子范畴及其相互关系结构图,如图3所示,发现该图交错人与物之间的关系,不仅杂糅了学习资源5大范畴与学习过程5大范畴,还杂糅了研究对象、工作目标与支援活动(教师支援学习过程、ETs支援学习资源)。此时,冒昧地批判其中的症结,就是中了太极图的毒。

图3 教育技术学范畴体系二级子范畴及其相互关系结构图(桑新民,李曙华,2007)

«易经»本无太极之说,«易传»始论太极之衍——“是故«易»有太极,是生两仪。两仪生四象。四象生八卦。八卦定吉凶,吉凶生大业”。«易传»作者认为六十四卦是八卦两两相重的结果。[31](P129)另外,太极图原始模型没有阴、阳鱼眼,只有阴、阳鱼身。太极之衍不止于两仪,还扩散到四象、八卦、六十四卦。靠阴、阳鱼身显得单调,于是,后人就企图在阴、阳鱼身上进行多番的否定之否定,从而让鱼身上长出大鱼眼,大鱼眼中长出小鱼眼,被“科学地”称为“分形”。不过,源头的分解如果出错,则越“分形”就越乱套。时空混杂后的“鱼眼分形”,并非严格的科学分析,而是含混的交叉肢解。因为在老阳滋生(或“孕育”)少阴、老阴滋生(或“孕育”)少阳的同步进行时,四象开始忘却时间的规定性,魔术般地转化为4种物体,并野心般地开拓空间的领地,间而奢望在2之幂数的指引下,从4种物体变成8种物体,再从8种物体变成64种物体,乃至于网罗世间万物。«系辞传»“方以类聚,物以群分”这一训诫,并未获得太极图始作俑者的贯彻,结果使不同物体和稀泥地掺杂在一起。移植这套阐释方法进行教育技术学研究,即使言指普遍事理,也将勉强地拼凑不同类、不同群、不同项的事理。于是,彰显“太极运转”、“太极思维”、“太极智慧”的“太极学堂”理念变得含混不清,也不可避免地存在创建的难点——“如何找到课程建设、发展过程中包含的各种矛盾双方(阴与阳),探究其内在矛盾运动之规律(一阴一阳之谓道)因势利导,让学堂中的太极(生成元)运转起来,使整个学堂‘活起来’”。[32](P9~21)另外,“前一门课程注重理论,后一门课程注重实践;前一门课程是获得教务处正式批准的‘显性课程’(阳),后一门尚未被批准进入正式课程计划,还属于‘隐性课程’(阴)。”如此说来,显(阳)、隐(阴)之别仅仅出于单位行政审批,其中的阴阳交替就更加无法(脱离人情世故的治学章法)获得严格的界定,也就难以被琢磨。跳出“太极学堂”加以琢磨,反观不同版本的太极图,可见时间周而复始,恰如一个人到了六十甲子,返老还童,以前的生命回归起点。阴阳交替是基于地心说的潜意识下,类似于“日月交替”的朴素想法。从昼夜轮回、四季轮回,以及从“朔”到“望”再到“晦”的轮回中,古人认为时间不断地回归起点,与空间浑然一体。时间在漫长的岁月里,逃脱不了空间的“拥抱”,并被中国哲人视为“天、人合一”或“天、地、人合一”(天是时间,地是空间,人是时空中的万物之灵)。“天”在切换指代自然界(“天籁”)、苍穹(“天空”)、季节(“冬天”)、昼夜(“今天”)间,兼具时间与空间的双重含义,且使人萌发与董仲舒相差无几的、丧失清醒思维的“天道”观念——“道之大原于天,天不变,道亦不变”。

时过境迁,斗转星移,昔非今比。试图让时间逃脱空间的“拥抱”之举措,就是心悦诚服地跟随西方科学时空理念。近代有康德、马克思、石里克等思想家的时空探索发现,现代有一套名曰“第一推动”的科普丛书,均有助于我们看清时间之箭、时空本性以及时空的未来。我们不能只钻进自家老祖宗的故纸堆,而忘却200多年来的科学发现。譬如,康德将时空看成放观测材料的鸽笼式分类架即文件架。空间和时间并不是事物和事件的实在经验世界的组成部分,而是我们的心灵装备、我们把握这个世界的仪器的构件。其专门用途是充当观察工具:我们在观察任何事件时总要直接地、直观地确定它在空间和时间秩序中的地位。[33](P258)在太极图中,缺乏层层累积的“文件架”,显然无法“二维地”填充事物。种种太极图并非如动画制作软件生成的作品那样运转自如。缺乏必备的第一推动力,太极图只呈现静态的、封闭的模样;缺乏时间线性规则,太极图只发生内在自足、平面收敛的循环往复。另外,宋儒中的太极图曾遭受惠栋、戴震等经学大师的激烈批评。“太极”是一个夹杂争议的陈年概念,附着时深时浅的历史伤痕,被移植新用必会造成误解。

同理,94定义范畴体系结构图将资源5大范畴与过程5大范畴杂糅在一起,资源中有过程,过程中有资源。以二维建模的方法将一级范畴扩充为二级子范畴,令人不知不觉地深陷94定义范畴体系结构图预设的“杂糅”泥淖中。学习资源本是三维事物,勉强可用二维平面标识空间;学习过程本是一维时间,大略可用一维坐标轴标识时间;阐述二者的结合关系,至少需要靠三维模型来标识。只依靠二维建模,企图添加更多的细节,反而使原本属于ETs致力的事务变成学习者、教师也掺和其中的事务,使难解难分的局面变得更加混乱,真可谓“只在此山中,事多不知处”。

诚然,设计二级子范畴的初衷是“力图将美国同行的研究再纵深推进一步”,是划清范畴界限(内涵与外延)以“寻求定义的明晰”。可是,诚如巴巴拉·西尔斯、丽塔·里奇所言,不管是资源5大范畴,还是过程5大范畴,都存在交叉部分。“本领域中大多数理论、实践与已经确定的子范畴还是相吻合的。实际上,有些方面不止与一个子范畴相吻合,如媒体选择方面,它同时又是教学利用范畴的一部分。”“各范畴之间关系的互补性质”决定了独立的子范畴隐含着不独立的性质。“本领域大多数资源、过程范畴之间的关系”不是“线性的”,[4](P34~49)以划清阶段步骤的思维来划清空间相关的范畴界限,不仅无助于各研究方向明确各自的子范畴之内涵与外延,也不利于教育技术学理论与实践的纵深推进。对时下ETs来讲,更迫切的研究焦点与其说应凝聚于通过划清范畴界限以避免“混淆”与“误解”,不如说应凝聚于通过划清领域内的“楚河汉界”以形成学科研究方法论或ETs支援工作方法论(注:不是教育技术学范畴体系建模研究的方法论)。否则,即使分成三级乃至四级子范畴,又有何益哉?针对三维建模的优势,刘黄玲子博士显然注意了理论模型二维描述的局限性,曾用协同知识建构分析的TSP模型(如图4所示),描绘话题空间、社会关系、过程模式随时间推移的变化关系,体现了理论模型三维取向的重要性。

图4 协同知识建构分析的TSP模型(刘黄玲子,2006)[34]

参考文献:

[1]西尔,戴克斯特拉等著.教学设计中课程、规划和进程的国际观[M].任友群,等译.北京:教育科学出版社,2009.

[2]祝智庭,顾小清.信息素养:信息技术教育的核心[J].中小学信息技术教育,2002,(21).

[3]桑新民,李曙华.教育技术学范畴体系建模研究及其方法论[J].中国电化教育,2007,(11).

[4]巴巴拉·西尔斯,丽塔·里奇.教学技术:领域的定义和范畴[M].乌美娜,刘雍潜,等译.北京:中央广播电视大学出版社,1999.

[5]庄惠阳.论中国教育技术学理论的单极化与独立化[J].电化教育研究,2012,(12).

[6]罗布耶.Intergrating Educational Technology into Teaching(«教育技术整合于教学»英文影印版)[M].西安:陕西师范大学出版社,2005.

[7]罗伯特·瑞泽,J·V·邓普西.教学设计和技术的趋势与问题(第二版)[M].王为杰,等译.上海:华东师范大学出版社,2008.

[8]佚名.Robert A.Reiser教授讲座[DB/OL].http://www.360doc.com/content/07/1206/18/15381_874850.shtml

[9]徐晓东,希建华.坂元昂:教育技术学托起开放学习的未来——第三届中日教育技术学研究与发展论坛中的三人谈[J].开放教育研究,2009,(5).

[10]桑新民.教育技术学研究方法通论[J].电化教育研究,2008,(11).

[11]唐纳德·P·伊利.教育技术领域:定义的表述[DB/OL].http://ting.0632.cn/attachments/month_0605/7200652413322.doc

[12]巴巴拉·西尔斯,丽塔·里奇.教学技术:领域的定义和范畴[M].乌美娜,刘雍潜,等译.北京:中央广播电视大学出版社,1999.

[13] Winslow Burleson.Affective Learning Companions[DB/OL].http://wenku.baidu.com/view/c853ae196bd97f192279e958.html

[14]梅家驹.教育技术的定位与错位[J].中国电化教育,2000,(1).

[15]黎加厚.“AECT2005”教育技术定义引发的批判性思考[J].教育传播与技术,2005,(1).

[16]刘志波,李阿琴.AECT2004定义解读[J].电化教育研究,2004,(12).

[17]何克抗.关于中国特色教育技术的自主创新[J].现代远距离教育,2011,(1).

[18]李克东.知识经济与现代教育技术的发展[J].电化教育研究,1999,(1).

[19]加涅.教学设计原理[M].皮连生,译.上海:华东师范大学出版社,1999.

[20]迪克(Dick,W.),凯里(Carey,L.),凯里(Carey,J,O).教学系统化设计[M].汪琼,译.北京:高等教育出版社,2004.

[21]赵永泰.大学生创造力培养与路径选择[M].北京:社会科学文献出版社,2005.

[22]徐晓东.从组间比较到个体内比较的回归:重构教育技术学研究方法论[J].电化教育研究,2009,(1).

[23]国学备要.礼记·大学第四十二[CD].北京:北京国学时代文化传播,2003.

[24]杨贤江.中央教育科学研究所、厦门大学合编.杨贤江教育文集[M].北京:教育科学出版社,1982.

[25]张莉.教育技术新定义中的伦理道德实践[J].教育技术导刊,2005,(1).

[26]山西师范大学教育技术与传媒学院.The Evolution Of The Definitions[DB/OL].http://202.207.174.47/English/index/index2.asp

[27]郭亚东,王美萍.烹饪学[M].北京:北京师范大学出版社,2010.

[28]庄惠阳.论教育技术学的简洁定义与研究重心的转移[J].现代教育技术,2013,(3).

[29]杨开城,张晓英.教学模式到底是什么[J].中国电化教育,2008,(4).

[30]黄荣怀,李茂国,沙景荣.知识工程学:一个新的重要研究领域[J].电化教育研究,2004,(10).

[31]李申.周易与易图[M].沈阳:沈阳出版社,1997.

[32]桑新民,李曙华,谢阳斌.21世纪:大学课堂向何处去?——“太极学堂”的理念与实践探索[J].开放教育研究,2012,(2).

[33]卡尔·波普尔.猜想与反驳[M].上海:译文出版社,2005.

[34]刘黄玲子.基于交互分析的协同知识建构过程研究[D].北京:北京师范大学硕士论文, 2006.

A Theoretical Model of Educational Technology and its Important Role

ZHUANG Huiyang

(Shanghai Institute of Tourism, Shanghai 201418; Institute of Tourism, Shanghai Normal University,Shanghai 200234)

Abstract: This article describes a theoretical model of Educational Technology and its important role.First,it stresses the importance of summarizing a disciplinary theoretical model and sums up a laconic model called Educational Technology Cylinder, according to disciplinary definitions in the decades depicted by the Association for Educational Communications and Technology.Second,it elaborates briefly a laconic disciplinary definition, namely, Educational Technology is the theory and practice of aiding resources for learning.Thirdly, it describes the reason that the laconic definition doesn’t mention the following concepts such as“facilitating learning and improving performance”,“ethical”,etc.Finally,it expounds that Educational Technology Cylinder plays an important role in theoretical research.

Key words:educational technology cylinder, theoretical model, disciplinary definition, aiding resources for learning

【注释】

[1]94定义是指美国教育传播与技术协会于1994年发布的教育技术学学科定义。本文还涉及的63定义、70定义、72定义、77定义、04定义分别发布于1963年、1970年、1977年、2004年。

[2]本文提出的学科简洁定义之“支援(しえん)”一词,启发于坂元昂教授的«教育工学新视点»、«网络社会中教育工学的再构筑»、«日本教育工学的现状与展望»等文章。在此,景仰2012年春仙逝的坂元昂教授!

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。