汤钊猷,1930年12月出生。1959年加入中国共产党。1954年毕业于上海第一医学院医学系。历任上海第一医学院外科讲师、副教授、教授、博士生导师,上海医科大学校长。现任复旦大学附属中山医院教授、肝癌研究所所长。1994年当选中国工程院医药卫生学部首批院士。先后荣获“全国五一劳动奖章”、“全国优秀医务工作者”、国家有突出贡献的中青年专家、“上海市劳动模范”、“上海市科技功臣”等荣誉称号,及国家科技进步奖一等奖2项、三等奖2项、何梁何利基金科技进步奖、中国医学科学奖、中国工程科技奖、白求恩奖章、吴阶平医学奖等多种奖项。

口述:汤钊猷

采访:段艳霞 曹健美 徐 川

整理:段艳霞 曹健美 徐 川 季 盛

时间:2011年1月24日

地点:中山医院中山大讲堂

青年志存高远,严谨求真获佳绩

1948年,我从上海市育才中学毕业后,由于父亲失业,打了一年的工。解放后,我获得了考大学的机会。父亲说,我这个人比较老实,将来还是选一门不求人的职业,就叫我做医生。我考入上海第一医科大学,并申请了助学金。我非常感谢共产党和新中国给我这个机会,圆了我做一名医生的梦想。从踏入医学圈的第一天起,我就下定决心:既然做医生,就要做一名好医生;既然国家给了我这个机会,就要努力学习,报效祖国。

入学后,我追求进步,于1952年加入了新民主主义青年团,并担任学习委员。组织上又让我担任团总支书记。过去我这个人非常内向,讲话都会脸红,经过锻炼后,认识到光自己做好还不行,要发动更多的人去做。在此期间,有一首歌对我有着很大的激励,并对我入党产生了重大的影响。我至今还记得歌词:“五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么响亮,歌唱我们亲爱的祖国,从此走向繁荣富强。”那时我还是一个二十多岁的青年,听了这首歌后感觉热血沸腾,前景一片光明。现在回头看这60年,歌中唱的内容真的实现了。当时青年人的热情和对共产党的信仰,为我入党提供了很强的动力。我的上级是两个高年资的医生,做了我的入党介绍人。我的入党申请是在我儿子出生前两天批下来的,所以我给儿子起的名字很特别,叫“特年”——特别的一年。因为那年是我入党的年份,也是“五四”运动40周年,同时还是中华人民共和国成立10周年。

说到做学问,我要感谢我的一个老师——我国普外科的奠基人沈克非教授,是他培养了我严谨求真的科研态度。那时他是我们医院的院长,我写了第一篇文章,仔细地改了很多遍才交给他,自认为写得很好。但一周后文章被退回来了,上面满是红字——句句都有错。我在文中写了“大概”一词,沈教授说科学论文不能写“大概”,一就是一,二就是二。当时我很不理解,现在觉得我能做出成果,最重要的就是老师教给我的这个“严谨”,它是做学问必需的基础。

毕业后,我起先从事的是血管外科工作。当时有个工人因为工伤失去了大拇指,我们就想办法把他的脚趾截下来,移植到手上。手术相当复杂,一连做了24个小时。我负责移植连接血管。这台手术也成了我和杨东岳教授共同完成的世界上第一例足趾移植重建手指手术。

壮年毅然转行,推陈出新战癌王

“文革”开始后,周总理向全国的医务工作者发出了攻克癌症的号召,他说“癌症不是地方病,是一个常见病,我国医学一定要战胜它”。组织上让我改行研究肝癌。我的老师是负责全国肝癌研究的,他说:“肝癌是急转直下的绝症。”研究肝癌就意味着我要去碰这个大难题。我确实有过思想斗争,毕竟从事了十多年的血管外科,积累了不少经验,也出了一些成果,改行就意味着要重起炉灶。但作为党员,我服从党的需要,党要我做什么,我就认认真真地去做。

改行之初,我的同事大多不安心,因为大家付出了劳动,却救不活病人。我印象最深的是转行的头几年,有500多名我的病人不治身亡,特别有一天晚上,5分钟内死了两个病人。我用一辆推车把那两具尸体推到太平间。我考虑了很久,觉得这件事总要有人去做,自己不做,别人也要去做,最后决心一辈子就做攻克肝癌的研究。

1968年,我正式转向肝癌的研究。那时,我整天在手术室忙着开刀。这一年我爱人响应国家号召随医疗队去了贵州,我独自带着8岁的儿子。每逢吃饭时间他就到手术室门口等我,常常等不到我就自己去吃饭,吃完再到手术室门口等我,还是等不到,只好自己回家。由于白天忙着抢救病人,晚上只要没抢救任务,我就去上医图书馆查阅肝癌的相关文献,直到闭馆才回去。整整5年,我大致把肝癌的文献看遍了,但非常失望,文献上没有找到什么能够救病人的方法。所以我们转向了上海的北面启东,那里是肝癌的高发地区,我曾经带医疗科研队到那里走访调研了一年。

在科研和临床中要勇于创新,这是我作为医生最基本的信念。当时肝癌病人的状况就用6个字来概括:“走进来,抬出去”。如果我们不寻找新的办法,我们的工作就会成为无效劳动。我这辈子按照党的指引完成了“两件半”的事:第一件就是肝癌的早发现、早诊断和早治疗。这“三早”在过去是没有的,因为按以往教科书的理论,只有当腹部摸到肿块,食欲下降,人消瘦,同位素扫描发现有占位性病变才会被确诊为肝癌。但此时病人已处于晚期了。那时适逢国外发现了甲胎蛋白,我们对它进行了实践和应用,最后总结出甲胎蛋白可以用来诊断未出现症状的小肝癌。如果我们迷信教科书,没有逆向思维的创新意识,我们永远都无法提出小肝癌的理论。第二件事就是将大肝癌“变”为小肝癌。一次机缘巧合,我发现患者通过“保守性”的肝动脉结扎合并插管化疗后,肿瘤明显缩小。这是偶然事件还是必然现象?我紧紧抓住这件事不放,设计并实施了一系列实验,结果发现:经过积极综合治疗,大肝癌的确可以变为小肝癌。我们对缩小后的肿瘤进行二期切除,竟取得极好的疗效。那些原先只能生存几个月的巨大肝癌患者,经肝动脉结扎、插管化疗和导向治疗等多管齐下,肿瘤都可缩小后切除。64.7%的患者因为这项医学上的创举生存了5年以上。还有“半件事”就是建立了癌转移的模型,这个模型国外迄今为止都没有。但我们并不因为国外没有就止步不前,经过78次的失败后最终我们获得了成功。

科研创新是有风险的,对待风险的态度取决于科研者是为自己考虑还是为病人着想。如果为自己,那么对前人没有尝试过的、效果不明确的、风险大的事就会望而却步;如果为病人,就不能害怕承担风险!过去做肝癌手术,十个病人中有三四个会死亡。小肝癌的病人能吃能睡,还能到田里劳动,为这类病人动手术,一旦发生死亡我们无法交代。那时还没有先进的影像学技术,为了救病人,我们必须冒风险。手术中,我们全靠双手触摸肿瘤位置。非常幸运的是,95%病人通过手术都找到了病灶。我觉得在医学研究中做100件事,可能也就一件能够成功、能给病人带来益处,剩下的99件事就要冒失败的风险。这是一个规律,也是科研工作者应该预期到的。

科研工作同样也离不开奉献精神。60年代末70年代初的时候还没有乙肝疫苗,我们清楚地知道肝癌患者往往都有乙肝的背景。在接触病人特别是手术的时候,一旦弄破了手指就可能被感染。我们科研队包括我在内,好些人都得过乙肝。但做一名医生就要勇于付出。我最瘦的时候只有47公斤,我称那时是拼命的年代,但心里很痛快。作为一名党员和医生,能为病人做点事情,挽救他们的生命,是医生所特有的享受。

在研究和实践中,凡是听说有能救治病人或延长他们生命的方法,我们都会去尝试。有报道说,卡介苗可以提高免疫功能。我就结合中医理论,把卡介苗接种在自己的足三里进行试验。刚种下时没有溃烂,由于烂了才能起效,我又吃了补益的中药,结果腿上溃烂了,半年都不收口,到现在还留着疤。试验证明这种方法的确有效,此后很长一段时间内我的病人都用这个方法。

在临床实践中,我们还发现,病人在术后服用中药可以改善生存质量,这在我们后来的动物实验中也得到了验证。我跟我爱人学过点中医,平时给病人开些中药,病人觉得疗效挺好。现在还有很多外国病人,就是为了接受我的中西医结合治疗而来到中国。我个人认为,中医和西医并不矛盾,西医是重视微观分子,中医重视宏观整体;西医重视证据,消灭癌症,中医是重视怎么调整机体,调变残癌,使得癌邪祛正气复等。两者就像一个硬币的正反面,合起来才比较全面。毛泽东在50年代曾经提出过“中西医结合,创立我国新医学派”的主张,我觉得这是我国医学发展值得长远思考的问题和方向。

中年放眼世界,妙术仁心创奇迹

由于我们在肝癌的早发现、早诊断、早治疗方面有了新发现,1978年中国第一次派代表团去参加国际癌症大会,我成了代表团中最年轻的成员之一。那时候从上海到布宜诺斯艾利斯,一共要飞行34个小时,但最后只安排我在闭幕式上演讲3分钟。为了能把我国肝癌研究的成果推向世界,在那次肝癌会议上有一场行业7巨头的报告会,我“挤”进去讨论了几分钟,立即引起了大家的重视。原本我想结识的几位国际专家会后主动找到我,并请我吃饭。他们还告诉其他与会者,中国在肝癌方面有新发现,大家可以向中国代表请教。就这样,我们的研究成果登上了世界的舞台,得到了国际上的认可。

从80年代起,我经常出席国外的国际肝癌学术会议,于是我就萌生了在自己的祖国举办这类会议的想法。1986年,我向市政府提出由我们自己筹钱主办国际肝癌学术会议,获得了领导批准。起初我们准备开一个70人的小会,没想到现代肝病学的奠基人、欧洲肝病学的王牌以及日本肝癌研究领域最大的专家都应邀前来了,他们三个人做了那次会议的共同主席。后来这次会议成了有十几个国家的500人出席的大会。这样的国际会议迄今为止我已经主办了7届,最多的一次有2 500人参加。其中,在1991年召开的那次会议上,我们邀请了近30位术后存活10年以上的肝癌患者,让他们在会议的开幕式上合唱了一首歌。那些患者很高兴,有的把自己的孩子都带上了舞台。这次合唱后来在国内外都引起了一定的反响,因为那么多肝癌病人能够存活10年以上,这在世界上是绝无仅有的。去年我们研究所40周年所庆时,法国肝移植界的鼻祖比斯罗斯给我们写了一篇祝词,其中说:“我印象最深刻的就是您组织的那次合唱。”

1970年国外有位教授曾统计全世界仅有45个肝癌病人存活5年以上,现在我们研究所就有近两千名病人存活期超过了5年。以往肝癌是不治之症,如今我们向世界宣告:肝癌是部分可治之症。迄今为止,我们研究所一共为一万多名病人动了手术,我至少参与了其中十分之一的治疗。1975年是我们做肝癌手术较多的年份,患者中有很多人至今仍健在。有位姓潘的女病人,现在经常与我们联系。1975年我为她主刀做的手术,10年后她结婚了。现在她的女儿已经走上了工作岗位。像她这样的病人还有很多。尽管他们从未送过我任何礼物,但我觉得,病人活着就是对我事业最大的支持,也是我作为医生的特殊享受。

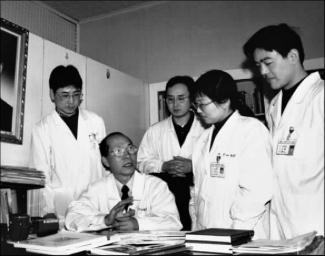

汤钊猷在手术中

我经常告诫学生不能收受病人的礼品,因为我们既然选择了医生的职业,就要做好付出和奉献的准备。为病人服务,把病人救治好,是我们的责任。医生的责任可以概括为两句话:“对病人极端负责,对技术精益求精”,这是毛泽东同志在《纪念白求恩》一文中提出的。我觉得我自己做得还不够。在我看来,白求恩精神就是医务人员的崇高精神。首先是无私奉献的精神。作为一名加拿大医生,他千里迢迢来到中国,为中国人民服务,为中国的革命事业做出了贡献。其次是他的精湛医术。以上两点是从事医生这样一个崇高职业的人需要牢记的。

我对病人始终怀着一种非常敬重的心情。我从事肝癌研究40余年,每年年初一,我都会带着我们的医生到病房给病人拜年。因为病人既是我们的服务对象,也是我们学习的对象。我曾经利用空余时间写了几本科普读物,如《诱人的治癌之道》、《征战癌王》等等。我觉得作为处于实践前沿的科学家,把最新的研究成果用通俗易懂的语言告诉老百姓,能使他们受益,同时也能促使自己进行更深入的学术思考。所以,我也常劝科室里的年轻同志写点科普文章。

暮年壮心不已,甘为人梯育新苗

如今我已到了耄耋之年,组织信任我,依然让我留在肝癌研究所的领导岗位上。现在我每天上午到研究所工作半天,带领所里一个组研究攻克肝癌转移的问题,下午在家做研究,改文章。虽然我不参与手术了,但平时仍带教研究生、查房、在医院的外宾门诊出诊。我很高兴在这个年龄还能做一些有益患者的事。

近年来,我比较关注人才的培养。我们研究所的科研特别需要年轻人,所以我捐出自己的一部分奖金,和建行联合建立了“汤钊猷——上海建行肝癌诊疗研究奖励基金”,鼓励我们研究所的年轻同志写好文章、做好工作。

汤钊猷指导研究生

从1984年到现在,我共培养了60多个学生,他们都非常努力,其中有4个拿到全国博士优秀毕业论文奖。我对学生的要求也十分严格,他们交给我的论文,我会从方方面面替他们进行修改,正如当年沈克非教授帮我改论文那样。

我非常愿意和我的学生在一起。我觉得师生关系实际上是一种相互学习的关系,我从我的学生那里学到不少东西。我要把医务工作者“软实力”的内容告诉年轻的同志,比如医德医风、科研思维等,让他们去理解、体会并实践。不久前,我在研究所做了一个名为《提高软实力,迎接新挑战》的报告,其中第一点就是医德医风的问题。病人把生命都交给医生了,大家要思考在医德上如何做到“极端负责,精益求精”。医风就是要有严谨的作风,作为医生,事事都要掌握第一手资料,进行综合分析,去伪存真。严谨的医风,对病人而言可能就是拯救了一条生命。曾经有个北京的病人,被诊断为血管瘤,家属不放心,请我来诊断。我亲自陪病人接受超声波检查,看了检查结果后我觉得像癌,再考虑到她有丙型肝炎的病史,就让她动手术,病理结果出来后发现就是癌。现在七八年过去了,她的健康状况挺好。还有一位北京的病人,被当地医院诊断为晚期肝癌,我看后觉得像血管瘤,于是给他开了几帖中药,果然不久他就康复了。医生的职业容不得一点疏忽,只有这样才可能把病人救治好。科研工作更不能有半点水分,要实事求是。我们得到的一些成果,就是在严谨医风指导下面取得的。

在培养人才的过程中,我觉得无论是科研还是临床,都不能在家闭门造车,一定要上国际舞台“比武”,这样才能鉴定我们的研究成果是否得到国际上的认可。我现在为年轻的同志提供两个平台:一是通过奖励基金,鼓励年轻的学者在国际评分较高的期刊上发表论文;二是主办国际会议,让我们的学生开拓眼界,参与到这类具有国际化水准的会议中去,甚至为他们提供上台发言的机会。

尽管我们以前的科学技术基础比较薄弱,但事实证明,我们研究的成果是国外所没有的。我常说不一定非要出国才能做出成绩,我本人就是新中国培养的第一代医务工作者,也没有海外求学的经历。我觉得要成为领跑于国际医学前沿的人,关键在于两方面:一是个人学习和科研的目的,如果是为祖国富强、为振兴中华,他的动力就更大;二是思维问题,现在临床上很多知识、成果都来自西方,如果没有创新的动力,那我们很难超越别人。我们中华民族是有创新传统的民族,如果我们能把东西方的思维融合起来,就一定能创造出国外所没有的成果。

我的座右铭是“严谨进取、放眼世界”。首先,成功是建立在及时、优质地去完成一件又一件大大小小任务的基础上的,没有严谨的医风,就不能做出正确的诊断和治疗。其次,没有创新进取,就只能原地踏步。年轻的同志就是要走向世界,使中国的医学能为世界人民服务,让世界的患者向往中国的医疗。要取得这样的成功,就必须把眼前的每件事认真地做好。这是我对年轻同志的期望和寄语。

采访札记

我也要做象汤院士那样的医生

初见汤钊猷院士,我感到他有着科学家所特有的严肃感;访谈时,他神采奕奕,思维敏捷,不时流露出对新中国、对共产党的感激与报效之情。

采访中,听这位老党员、医学界的老前辈说的最多的是“对病人极端负责,对技术精益求精”。作为追求进步的医学界后辈,我们要以汤院士为楷模,以“做人民满意的好医生”为己任,以征服病魔为毕生目标,为病人殚精竭虑,对科研孜孜不倦,用仁心诠释为人民服务的宗旨,用妙手谱写生命的奇迹。

我是一名科研型医学硕士生,采访结束后,我为老一辈科学家严谨、进取、勇于奉献、锲而不舍的精神所深深震撼。“科学有险阻,苦战能过关”,这正是对科学征途上勇往直前的汤院士最好的写照。在荆棘丛生的科研路上,创新与风险相伴。汤院士的事迹令我们肃然起敬,同时也勉励着我们不断拼搏,精于医术,诚于医德,在思想上追求进步,为祖国医药卫生事业的发展做出应有的贡献。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。