◇王 宁

北京理工大学 生命学院,北京 100081

摘 要:自2005年有2对东方白鹳在黄河三角洲自然保护区大汶流管理站湿地恢复区内成功繁殖7只幼鸟开始,每年在黄河三角洲筑巢繁殖的东方白鹳的数量逐年增加,黄河三角洲湿地已经成为东方白鹳的重要繁殖地。本文以东方白鹳作为指标,通过对其生存环境多方面因素的测定考察,对黄河口的生态环境近几年的改善情况进行纵向的评估和分析。

关键词:黄河三角洲;东方白鹳;生态评估

1.前言

黄河三角洲自然保护区地处渤海之滨,东营市境内,新、老黄河入海口两侧,是1992年经国务院批准建立的国家级自然保护区,设有一千二、黄河口、大汶流三个管理站,总面积为15.3万公顷,其中陆地面积为82 700公顷,潮间带面积为38 250公顷,低潮时负3米浅海面积为32 050公顷。保护区的主要保护对象为黄河河口湿地生态系统和珍稀濒危鸟类,是被“东亚-澳洲涉禽保护区网络”和“东北亚鹤类保护区网络”吸纳的首批成员之一。其现存动物1 626种,最有特色的就是鸟类,共有367种,其中国家一级保护动物有12种,包括东方白鹳、丹顶鹤、黑鹳等,国家二级保护动物51种,各种植物接近300种。

黄河三角洲湿地位于黄河入海口位置,于1992年成为国家级自然保护区。黄河自20世纪90年代以后开始出现断流现象,人们无法对其两侧的湿地进行有效的补水,黄河三角洲湿地的生态环境日益恶劣。后自2002年起,黄河调水调沙工程开始试验并于2005年开始正式运用,以提高河道的过流能力,2008年人们首次结合调水调沙有计划地向河口三角洲湿地实施人工补水,向生态用水方向转移。自然保护区内也相应地建立了大量基础设施,利用黄河支流对湿地进行放流补水,人们自2002年开始进行“五万亩湿地恢复”规划,效果显著,淡水湿地的水域面积增加,水质得到明显改善,植被群落呈正向演替,生物多样性趋于改善,至2013年自然保护区管理局已有效恢复湿地面积30万亩,为东方白鹳的繁殖迁徙和越冬提供了丰富的食物资源,创造了更加优异的条件。

自1997年起,自然保护区境内发现东方白鹳迁徙种群,自2003年发现第一对繁殖以来,经过十几年的湿地恢复,栖息地恢复,生态环境的改善、保护与管理等工作,东方白鹳繁殖种群的数量基本保持稳定上升。黄河三角洲的东方白鹳以及其他多种珍稀鸟类物种繁殖种群的不断壮大,有力地反映了保护区湿地生态环境的恢复与改善情况。

2.研究方法

我们到黄河三角洲自然保护区的实验区、缓冲区和核心区进行实地考察,并与黄河三角洲自然保护区管理委员会的技术人员进行深入的访谈交流。保护区东方白鹳近十年的基础资料、生存状态、繁殖数量等数据均由保护区管委会提供。

3.结果与讨论

3.1 从东方白鹳的生活习性角度分析

东方白鹳属于大型禽类,是国家一级保护动物。成年东方白鹳的体型硕大,除初级飞羽为黑色之外,通体白色,喙呈黑色,甚粗大且下喙向下翘,闭嘴时中部不能完全合拢,留有缝隙,飞行时,头、颈和腿均伸直,腿明显伸到尾羽之后,黑色初级飞羽及次级飞羽与纯白色体羽形成强烈对比。其性宁静而机警,飞行或步行时举止缓慢,休息时常单足站立。其在3月份开始繁殖,筑巢于高大乔木或建筑物上,每窝产卵3~5枚,白色,雌雄轮流孵卵,孵化期约30天。在东北中、北部繁殖,越冬于长江下游及以南地区。一般北方繁殖区的东方白鹳于3月中下旬从越冬地迁回,在3月下旬至4月初进入繁殖期,于4月初至4月中旬产卵,于5月份孵出,于7至8月份出巢。在黄河三角洲繁殖的东方白鹳属于在越冬繁殖地的东方白鹳,它们基本上于2月上旬进入繁殖期,于3月底至4月初进入孵化期,大约一个月后,也就是4月底孵出,5月初可于巢外观察到雏鸟,6月中旬左右幼鸟的体型可与成鸟相当。其于6至7月出巢,于10月后开始向南方迁徙。

东方白鹳对环境的选择非常苛刻,一般选择没有干扰或干扰较小、食物丰富而且生态环境比较优越的芦苇沼泽、滩涂湿地等淡水湿地区域,因此东方白鹳被当作湿地环境质量优劣的生物监测指标,被看作湿地生态环境的“指示物种”,是名副其实的“环境监测鸟”。东方白鹳来到黄河三角洲繁殖的原因,一部分是因为黄河口湿地的生态环境逐步改善,污染减轻,鱼虾、贝类种群数量丰富,另一部分原因则是北方栖息地丧失,人们破坏湿地造田造地,向湿地鱼塘等排泄有毒物质,人类活动使北方许多湿地正逐步退化。东方白鹳本性喜寒惧热,北方的气候更有利于雏鸟的快速成长,其多繁殖于北纬41°以北地区,然而由于多种因素北方的许多栖息地无法再满足东方白鹳的生存需求,也间接地促使了它们选择黄河口成为它们新的栖息繁殖地。与之恰恰相反的就是长耳鸮、短耳鸮等猫头鹰,它们被视为“垃圾鸟”。猫头鹰数量庞大往往意味着此地的生态环境恶劣,城市垃圾污染严重,这也曾是在东营出现过的景象,经过有计划地治理工作,近几年东方白鹳、丹顶鹤等鸟类的数量变多正是环境改善的表现。

3.2 从东方白鹳的数量变化角度分析

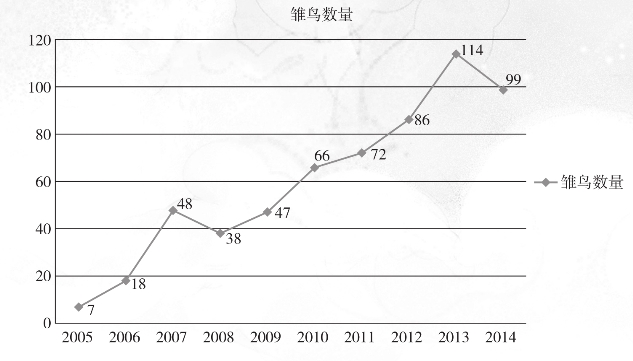

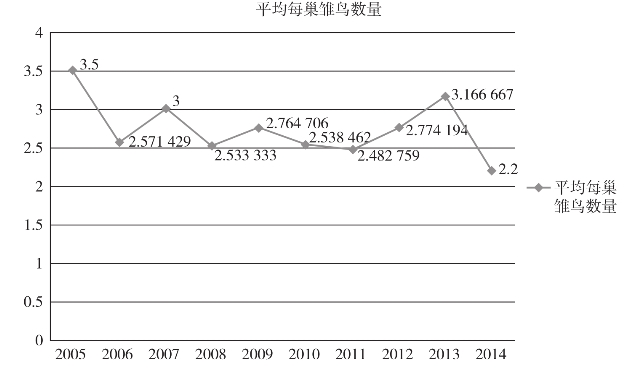

根据黄河三角洲自然保护区管理局提供的资料,得到自2005年东方白鹳开始定居黄河口湿地开始至今每年繁育雏鸟数量变化图(图30)和整个园区东方白鹳每巢平均育雏的数量变化图(图31)。

图30

图31

从图1可以看出,黄河口自然保护区的东方白鹳繁殖育雏数量自2005年以来,基本呈现平稳的上升趋势,2014年筑巢多于往年,但由于育雏成功率较低,最终雏鸟数量少于2013年,整体上仍呈现大好趋势:2005年2巢,2006年7巢,2007年16巢,2008年15巢,2009年17巢,2010年26巢,2011年29巢,2012年31巢,2013年36巢,2014年41巢。筑巢数量反映出黄河口湿地东方白鹳的种群数量一直在不断壮大,这说明黄河三角洲湿地的恢复情况还是很乐观的。反观图31,则可以发现平均每巢的育雏数量是比较稳定的,受不同年间的气候、风力等特异性因素的影响产生浮动,呈现出微小的下降趋势。由于黄河口湿地缺乏适合东方白鹳筑巢繁殖的高大乔木,东方白鹳多筑巢于水泥电线杆和高压铁塔上,为了解决巢址不足和安全问题,2007年起保护区管理局在大汶流湿地恢复区内建立人工招引杆。最初招引杆的上端被焊上了“井”字形的铁架,筑巢数量虽然变多,但可以看出繁殖成功率不升反降,主要原因是由于大风多次把巢材和孵化卵吹落。于是2010年年初,管理局对人工招引巢进行加固和改善,最终形成巢底直径为1.2~1.3米、巢顶直径为1.8~2.5米的3种规格的镀锌钢材碗状人工巢,并布撒柽柳枝等巢材于巢址周围,之后每巢的繁殖量即呈现出上升趋势。

究其根本,湿地的健康发展使生态质量有了明显好转和改善,湿地面积的不断增加为东方白鹳的迁徙、中转、繁衍提供了良好的栖息环境,这是其数量每年增加的最根本的原因。

3.3 从东方白鹳的食物选择角度分析

东方白鹳常在沼泽、湿地、塘边涉水觅食,主要以小鱼、蛙、昆虫等为食,淡水资源和食物资源的丰富度是影响东方白鹳选择繁殖地的重要因素。由于东方白鹳本身对水质的细微变化并不敏感,但是作为肉食类鸟类,水中鱼、虾和贝类的数量和生存状态影响到这片区域是否能够满足东方白鹳的食物需求,因此东方白鹳的生存状态直接反映了鱼虾等物种的种群丰富度,也间接反映了保护区水质的优劣。

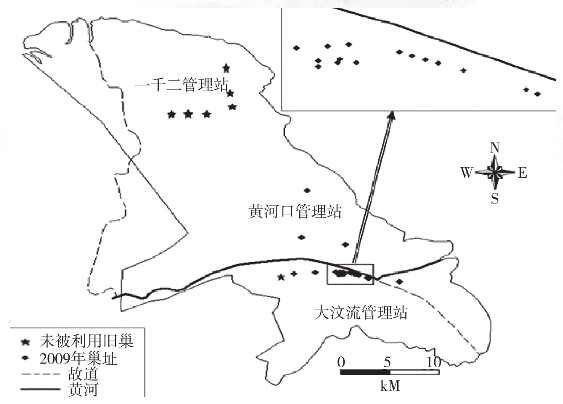

同时,湿地生态恢复区淡水资源的水位变化对东方白鹳的繁殖觅食选择也具有决定性影响,湿地恢复区是东方白鹳觅食的最佳选择,而当水位过高或过低时,它们会另寻合适的水位觅食,例如虾池、芦苇水塘等。因此,为满足东方白鹳及不同鸟类的栖息需要,保护区通过建设连能闸、泄水闸、引水渠等设施,将湿地水位调控在一定水位,在不同恢复区域内分别设置深度为5~10厘米、10~20厘米,20~30厘米和一定面积的深水区,并且加强水位管理、重视观察水位的变化对东方白鹳觅食的影响、合理控制水位的变化。保护区同时加强禁渔等活动,保证东方白鹳在各个时期内有充足的食物资源,进一步推动了湿地生态的恢复。黄河三角洲自然保护区东方白鹳历史巢址分布范围如图32所示。

东方白鹳的巢址大多数位于黄河三角洲的实验区、缓冲区和核心区,主要集中在人为干扰少、淡水和食物资源丰富的大汶流湿地恢复区域。它们的觅食区域主要分布在芦苇沼泽,包括五万亩湿地恢复区、十万亩湿地恢复区、虾池、芦苇水塘、巢区,这些区域几乎不受人为干扰,核心区实施封闭式管理,禁止任何人出入,基本保存了最原始的生态环境。

东方白鹳属于肉食类动物,因此影响因素中最次要的就是植物因子,其生存环境通常为植物物种丰富且长势良好的天然沼泽滩涂。东方白鹳在繁殖期会优先选择在芦苇沼泽或靠近芦苇丛的水中觅食,但随着时间推进,栖息地环境的变化也会使其寻找其他觅食之处,其本身对植物物种环境并没有特定的选择要求。

4.结论与建议

通过对近十年东方白鹳在黄河三角洲的生存状态的分析,可以看出黄河三角洲湿地的恢复效果显著,调水调沙为湿地提供了充足的水沙资源,使湿地健康发展,而湿地恢复工程在一定程度上有效地缓解了湿地的退化和丧失,但不可否认的是黄河口湿地仍面临着严重的土地盐碱化、人工湿地面积增多、自然湿地生态脆弱萎缩等问题。对东方白鹳等珍稀鸟类的保护,从另一方面讲,也就是对它们的栖息地——湿地资源的恢复和保护。结合对东营市市民湿地意识的调查结果,现提出几点建议:①加强湿地保护意识教育,设立湿地知识宣传栏目等。东营旅游产业蓄势待发,处于即将大面积开展腾飞的阶段,游客流量的增大在带来经济效益的同时必定也为当地的生态环境带来负担。我们在对东营市市民的调查中了解到市民的湿地保护意识强烈而保护知识匮乏,加强湿地保护教育不失为一种保护湿地的有效手段。②加强对湿地的法制管理,提升执法能力。要想令湿地在旅游业发展的情况下仍不受人为侵害干扰,就必须提升自然保护区的法制管理,严禁游客等无关人员出入重要的湿地恢复区域,维护珍稀鸟类栖息地不受人为干扰。例如,东方白鹳选择栖息地的首要影响因子就是距离人为活动区域的位置,人类活动的增多势必会影响鸟类的生存繁衍。③进行科学的监测和研究,有计划地、合理地恢复湿地的生态环境,在尽量减少人为干扰的情况下,引导性地逐步进行淡水湿地恢复。

参考文献

[1]李东.黄河调水调沙分析与思考[R].郑州:黄河水利委员会水文局,2010.

[2]周莉.黄河三角洲自然保护区东方白鹳的繁殖保育[J].山东林业科技.2006,6:38-39.

[3]王立冬.黄河三角洲东方白鹳繁殖研究[J].山东林业科技.2012,3:48-49.

[4]薛委委.黄河三角洲东方白鹳繁殖生态和栖息地选择特征[D].合肥:安徽大学.2010,5.

[5]朱书玉,王立冬,张希涛,等.黄河三角洲东方白鹳繁殖种群恢复与保护管理[R].东营:山东黄河三角洲国家级自然保护区管理局,2013.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。