北四行联营制度的变迁——从北四行联合营业事务所到联合商业储蓄信托银行

杨天亮

80多年前,为了“厚集资本,互通声气,藉以提高信誉,扩展业务”,由盐业银行、金城银行、中南银行和大陆银行共同发起成立的四行联合营业事务所,在我国近代商业银行的发展史上可谓绝无仅有、独树一帜。北四行联合营业事务所成立之后的第一个重要举措便是设立四行准备库,联合发行中南银行钞票;继而又成立四行储蓄会,共同开展储蓄业务。这在民国时期,也是自近代以来,中国商业银行史上的首创。其后,又成立了四行调查部和四行信托部联合投资事业。1948年改为联合商业储蓄信托银行,直至上海解放,其间历经第一次国内革命战争、抗日战争等重大变故及数度金融风波,不仅得以维持下来,且每每有不俗表现。究其原因,乃归功于其从一开始便建立了一套较为完善的规章制度,并且严格遵守;同时,随着时间的推移和环境的变化而不断加以修改、充实和完善。本文拟就这一问题作一阐述。

一、四行联合营业事务所

1921年6月5日,中南银行召开创立会,7月5日正式开张[1]。他们从一开始就意识到拥有钞票发行权的重要性,经过不断努力,中南银行遂于该行正式开张后的第六天,即7月11日获得了发行钞票的许可证。

发行钞票,是银行业筹措资金的主要手段。银行只须保有少量现金准备,便可借发行钞票扩大银行的资金总量。发行钞票较同为聚集资金手段的吸收存款对扩大银行资金总量更为有利。但发行钞票又是一柄双刃剑,在为银行带来有利一面的同时,也潜伏着危机。由于滥发钞票而引起挤兑风潮,乃至银行倒闭的事件屡有发生。

胡笔江主持中南银行,营业“向主稳慎”。发行钞票固然会带来滚滚财源,然而“有发行权之银行遇到政局变故不免受挤兑影响”,“欲求免此影响,惟有十成现金准备”[2],但这样做开支太重,一行独力难支。加之中南银行成立不久,信用未固,单靠一家发行钞券,数量既属有限,而万一风吹草动,提存挤兑相继而至,对中南反而不利。是年9月,盐业银行的总理吴鼎昌从欧美考察归来,途经上海时,径直找到胡笔江,颇有感触地谈道:“外(国)人设立银行,资本既厚,团体亦坚,每可调剂金融,辅助实业,而我国银行界各自为谋,不相联合,实难与敌。”进而指出:“以今日银行之需要,似非群策群力联合进行,不足以资发展。”随即表示了欲与金城、中南两银行联合营业的迫切愿望[3]。这与胡笔江的想法不谋而合,胡笔江从创办中南银行时就考虑到:盐业、金城成立较久,在华北已有相当基础,惟有三行联营,南北呼应,相互支持才是趋利避害的最佳选择[4]。

金城银行的周作民向以魄力大、眼光远著称。他认为联营的作用有二:其一,“在平时联合,如共同投资于实业,可使范围扩大”;其二,“在有事时联合,可使危险减少。国家银行实际既不可恃为后盾,经营商业银行自不得不与同业携手”。要抵制外商银行滥发钞票的特权、重振中国钞票的信誉,三行有必要联合起来[5]。

1921年11月16日,盐业、金城和中南银行联合召开会议,经过周密协商、讨论,制订了有关三行联合营业的七项决议,其中尤以《盐业、中南、金城银行联合营业规约》(以下简称《三行联合营业规约》)和《盐业、中南、金城三行联合营业事务所简章》(以下简称《三行联营事务所简章》)最为重要,虽然内容不多,却言简意赅,成为三行及日后四行联营的基础,并决定了三行乃至日后四行联营发展的基本脉络和大致走向。《三行联合营业规约》总共仅有五项条款。其一为联营宗旨,规定“三行为互相辅助,调剂金融,提倡储蓄,发展实业起见,办理三行联合营业,以厚资力”;其二为联营组织及其权限,规定“联合营业事务由三行各推一人为办事员,由办事员中轮推一人为主任,办理一切事务。办事员与主任之权限,由三人协商定之;凡对外之文书、契约,由办事员三人签字,但为便利起见,得委托一人或二人行之”;其三为联营的前提和底线,直接关系到联营事业的成败与否,规定“联合营业之范围,以不侵害各行各自之营业为限,由三人随时协商定之”;其四为各行之义务,规定“三行自联合后,有互相协助之义务”;其五是决定设立三行联合营业事务所及另定相关章程[6]。《三行联营事务所简章》共有八项内容。第一条是关于事务所的选址,决定“联合营业事务所设于天津、北京、上海”;第二条是关于联营的范畴,决定在“共同设立储蓄处”、“共同设立调查处”和“共同设立企业处”等三方面开展合作,实现联营,同时规定“其章程及办理程序由办事员协定之”;第三条规定“本所设办事员三人,轮推一人为主任”;第四条规定“办事员兼充各处处长”;第五条是关于事务所主任的权限,规定“办事员主任有综理指挥联合营业事务所之权,但关于放款、用人,须经其他办事员之协商,得其一人之同意行之”;第六条关于在涉及各行自营业务时,“各行各自营业情形,办事主任及办事员得向各行经、副理咨询之”;第七条考虑到三行在联营过程中相互间经常会产生纠纷或误会,为此规定“关于进行联合营业事项,各行间倘遇有纠纷、误会情形,由双方报告办事员主任评断调处之”;第八条规定“本简章试办一年后得协商改定之”[7]。会议决定先设立200万元的三行联合营业基金,其中中南银行出资100万元,其余两行各出资50万元,成立三行联合营业事务所,分别设址于京、津、沪三行总行所在地。三行联合营业所设办事员三人,由吴、周、胡担任,推吴鼎昌为办事员主任。此外,在决议的第六条明确提到:“关于中南钞票发行事宜提前准备。”决议于次日分送各报登载,正式宣告了三行联合营业事务所的成立。“自三行联合营业以来,彼此均觉便利,而联合办理之事,亦收效果。”[8]半年之后,即1922年7月11日,大陆银行也加入进来,三行联营扩大为四行联营。大陆银行的谈荔孙,虽加入较晚,亦认为:此举“有互相扶助之义,确是发展营业巩固行基之一种办法”[9]。由于这四家商业银行的业务重心均在北方,遂有“北四行”之称。

虽然在北四行的股东间互有投资关系,同时四行的总经理之间的私交极为密切,因而在他们中间形成了一种你中有我、我中有你,互相依赖、共同发展的关系,但在创办北四行联合营业事务所及以后开展联营业务时,他们首先考虑的是有法可依、有章可循,即建立一套科学的规章制度,然后依据章程建立相关组织结构,进行严格管理。

7月11日这一天,周作民代表金城银行、胡笔江代表中南银行、谈荔孙代表大陆银行、吴鼎昌代表盐业银行,在北京召开了第一次联合营业会议。在原《三行联合营业规约》的基础上,改订了《中南、盐业、金城、大陆银行联合营业规约》(以下简称《四行联合营业规约》)。随后,他们又根据规约,制定了《金城、盐业、中南、大陆银行联合营业事务所章程》(以下简称《四行联营事务所章程》)。同时成立了由上述四人组成的四行代表会议,由四行代表公推吴鼎昌为四行联合营业事务所主任[10]。《四行联合营业规约》几乎就是《三行联合营业规约》的翻版。虽然在标题下注明“据三行联合原约修改订定”,在个别地方作了修改,但总的变动不大,如将“三行”改为“四行”,将“办事员”改为“代表”[11]。这表明北四行的总经理们对四行联营的原则方针的高度认同。不仅如此,直到四行联营事务所最后变身为联合商业储蓄信托银行,《四行联合营业规约》再也没有作过丝毫改动。这同时表明该规约是相当成熟和严谨的。《四行联营事务所章程》较之《三行联营事务所简章》,作了较大修改。除了在总体上前者较后者减少一项条款外,更主要的是条款内容的变化。尤其值得一提的是前者中的第二、第三及第四条,其中第二条规定“本所以四行代表组织之,经四行代表之会议或协商处理联合营业一切事务”;第三条规定“代表会议或协商,取决于多数。前项会议指定期之会集,协商指书面或口头临时各别之接洽,皆有同一之效力;召集会议时,四代表中如有不克出席者,得委托予以全权之重要职员与议”;第四条共有一条四款,一条为“代表四人中应推一人为事务所主任,其任期二年,办理下列各事”,四款中的第一款规定“四代表中任何一人得请主任召集会议或执行协商”。后者与之相对应的条款大致有四条,它们分别是第二、第三、第四和第七条。在其中的第二条规定“其章程及办理程序由办事员协定之”;第三条规定“本所设办事员三人,轮推一人为主任”;第四条规定“办事员兼充各处处长”;第七条规定“关于进行联合营业事项,各行间倘遇有纠纷、误会情形,由双方报告办事员主任,评断、调处之”。通过比较,我们不难看出,前者明显优于后者。前者特别强调了建立四行代表会议制度,以及遇事进行协商,在协商中坚持少数服从多数的原则,充分体现了北四行共同经营、民主协商和科学管理的理念。《四行联营事务所章程》还就事务所主任的权限作了四项规定,除了前引的第一款外,其余三款分别是:第二款,“执行代表会议或协商之议决事件,及分转或保存联合营业一切文件”;第三款,“处理本所通常事务,及管理本所人员”;第四款,“本所对外文书,由主任签字行之”。而后者在第五条中规定,“办事员主任有综理、指挥营业事务所之权,但关于放款、用人须经其他办事员之协商,得其一人之同意行之”。通过比较,我们不难发现:前者在肯定事务所主任权限的同时,也对其作用和地位作出界定,强调了其从属于四行代表会议,起着执行四行代表会议和四行间协商的决议,同时在四行联营事务中协调各方的作用[12]。后者虽然也规定了各行轮值主任,一旦遇事时,当事双方只能被动地依赖主任一家之言,显然有失公允,更不利于充分调动各行的积极性。此外,在前者第六条中还规定,“本所经费,四行公摊之”。由于已经决定随后就联合准备、储蓄、投资和调查事宜四方面进行合作,作出分类报告,故在《四行联营事务所章程》中,不再一一罗列。最后在该章程附注中写明:“联合营业事务所,现先设于上海汉口路三号,津埠从缓。”而在《三行联营事务所简章》第一条中的表述为“联合事务所设于天津、北京、上海”[13],显示出其逐步推进的稳慎作风(详见附表1)。特别值得一提的是,为慎重起见,参加第一次联营会议的代表,除了北四行的总经理们外,还特地增加了一名法律顾问、证人汪子健。这表明北四行的总经理们从一开始就准备将联合营业事务所的业务纳入法制化的轨道中。这也为日后联合营业事务所的成功运作,奠定了坚实的基础[14]。同样值得一提的是,《四行联营事务所章程》以后也没作任何改动。虽然联合发行中南银行钞票让北四行走到了一起,但从一开始,北四行的总经理们并没有仅仅局限在联合发钞上,而是志在长远,即为了“互相辅助,调剂金融,提倡储蓄,发展实业”。一言以蔽之,“以厚资力”即增强北四行的整体实力。

至于四行联营事务所的日常事务的开展,则由《金城、盐业、中南、大陆银行联合营业事务所办事规则》(以下简称《四行联营事务所办事规则》),加以严格规范。《四行联营事务所办事规则》共有七项条款,其中第一条规定“本事务所办理准备库、储蓄会、企业部、调查部四项事务。凡本所职员暨准备库总稽核处、准备库总库、储蓄会总会之职员,均须遵照本规则办事”;第二条规定“主任之下置总秘书一人,承主任之命,综理一切。凡收发文书、函电、表册,须先经总秘书核阅。但总稽核处、总库、总会(通称曰总处),未经划分、设立以前,总秘书得随其事务之性质,分别商承总稽核长、总库、总会主任或副主任或常务委员,指挥总处人员处理之”;第三条规定“总处应置人员,及所管事务,由主任随事务繁简定之”;第四条规定“总处事务分为三股:1.人事股,库、会全部人员关于人事者属之股长,未置专员时,得以总秘书领股务;2.文书股,一切文书事务及庶务属之股长,未置专员时,得以总秘书领股务;3.会计股,一切复核、记帐事务属之股长,未置专员时,得委托常年会计师稽核、指导之。但不属于三股之事,得由总秘书指派专员办理或指派各股人员兼理之”;第五条规定“各员除星期例假外,应每日上午九时到所,下午六时散值。遇事务未完,以办毕为止”;第六条规定“各员因事或因病告假者,须函陈主任或副主任常务委员核准”;第七条规定“本章程得由主任随时修改之”[15]。根据《四行联营事务所办事规则》规定,准备库总稽核处、准备库总库、储蓄会总会同在上海汉口路三号四行联营事务所内,合作办公。

二、四行准备库制度的变迁

由于北四行的总经理们,对于因军阀政府滥发钞票及政局不稳所导致的挤兑风潮,均有切肤之痛,因而他们在1922年7月11日召开的“四行联营第一次会议”上一致同意胡笔江的提议:“为慎重政府赋予发行权及维持社会钞票流通之信用起见,兹拟将中南钞票规定为十足准备,并由四行联合发行,设立四行准备库,公开办理,以坚信用。”[16]并在联合营业事务所之下,设立四行准备库,将联合发行中南银行钞票列为首项合作内容。从一开始,他们就“将中南钞票规定为十足准备”,实现风险由四行共担,利益由四行同享。为了确保万无一失,他们又在同年9月4日召开的“四行联营第二次会议”上分别通过了《四行准备库规约》、《四行准备库发行章程》、《四行准备库办事章程》和《四行发行准备库稽核处章程》等五个文件。他们将四行准备库的功能定位为:“专办钞票之发行,准备金之存储,以及印票兑现一切事务,除与各银钱行号交往外,不兼做其他营业。”[17]同时“四行营业所内不再设钞票兑现处,俾免混合”。

这样,准备库专司发行、兑现之责,既利于发行,又利于管理,而对四行来说,则省却了一笔钞票兑现的人力及物力,节约了成本。更重要的是,四行准备库对四行来说是一个共同的大金库。这对其中的任何一家银行来说(除中南外)都是以前梦寐以求的。至于对资金的运用,则完全不必担心,各行自有一套办法。

11月1日,天津准备库率先在法租界21号路63号成立。次年3月27日,上海准备库在英租界汉口路3号成立。5月16日,汉口准备库在俄租界玛琳街45号成立[18]。四行准备库的总库设在上海。

由于四行准备库是“中南银行将发行权归为联合营业各行所共有,钞票字样仍为中南”,因而是“一切发行准备事项悉由各行共同办理,亦即利害平均”[19]的联合钞票发行机构。

四行准备库的组织机构即依据章程规定“在四行联合营业所下设置准备库总稽核处,以四行总经理为总稽核,并公推一人为稽核长,总稽核长任期二年,但得连推连任”,负责对四行准备库的指挥,推定周作民、胡笔江、谈荔孙、吴鼎昌为总稽核,组织总稽核处,并由总稽核推定吴鼎昌为总稽核长。

四行准备库总库设主任、副主任各一人;总库主任未聘定以前,由吴鼎昌暂行兼任,筹备一切[20]。而事实上,由于吴鼎昌的出色表现,该主任职位,一直由其兼任,直到准备库业务结束。

各分库均设库长、副库长各一人,处员酌设若干人。准备库的主任由四行聘任,其库长之用免亦须得四行协商多数之同意。

准备库主任在总稽核长的指导下,“指挥库长及其他职员办理总分库发行、兑现、收存、准备调拨款项、考核处员勤惰等事。遇事体较大者,随时由总稽核长商决于四行行之”。

此外,准备库必须随时接受稽核、检查:“本总分各库,于总分稽核到库执行其职权时,所有关于本库钞票现金帐目一切当随时任其便利检查。”

至于总稽核处,则另外制定了《四行准备库稽处章程》。根据上述各文件,由四行总经理们组成了总稽核的四人班底,并由吴鼎昌出任总稽核长。虽然上述有关条款规定总稽核长只有二年任期,但事实上,同样由于他个人的魅力及众人的信赖,他也一直兼任此职,直至准备库结束。

四行准备库从一开始就从规避挤兑风险出发,标榜十足准备金,但并非一成不变。以后由于发钞银行之间的竞争,原先的十足准备金也就改成两部分,即现金准备和保证准备。自1926年起,四行向库领券开始用暗记券。准备金随即改为六成现金、四成保证,但随着领券额的高低,可以调换。1927年,又改为五成现金、五成保证。至1931年3月,在重新修订的《四行联合准备库发行中南银行钞票规约》又改回到六成现金、四成保证[21],并进一步确立了中南银行作为主发钞银行的权威性。

四行向准备库领券提供保证准备的品种也不断增加。这样既增加了营业品种,赋予准备库更多的灵活性,又尽可能地规避了许多中远期的金融风险,充分体现了其力求“稳慎”的营业宗旨。

1935年11月3日,南京国民政府实施法币政策,统一全国币制,正式宣告了四行准备库历史使命的结束。从1922年创办到1935年完成使命。在这短短13年的时间内,四行联合营业事务所和四行准备库的发展道路并不平坦。其间,为了适应不断变化的社会环境,四行准备库的相关规章制度也随之作了修改。其数量亦由最初的《四行准备库规约》、《四行准备库发行章程》、《四行准备库办事章程》和《四行发行准备库稽核处章程》等五个文件,逐步增加到1926年的《四行准备库规约》、《四行准备库发行章程》、《四行准备库办事章程》、《四行发行准备库稽核处章程》、《四行准备库发行会计规程》(附《业务会计规则》)、《四行准备库决算办法》、《库钥保管规则》、《销毁保存稽核办法》及《四行准备库总稽核处专任稽核办事章程》等九个文件[22]。至1927年,这四家银行中除金城与大陆银行的实收资本分别为700万元和400万元外,中南和盐业银行均已达到750万元,合计2 600万元。当时“南三行”实收资本总额仅为680万元,另外24家商业银行实收资本合计2 560万元,还不及北四行资本之和。这一雄厚的实力,不仅奠定了其在华北的实力地位,使其具有向中国银行和交通银行叫板的能力,也为其建立四行准备库,联合发行中南银行钞票奠定了坚实的经济基础。但是最为重要的一点是,这些总经理们均有“办理联合营业事务,以厚资力”[23]的共同愿望。

四行准备库不仅成功地规避了挤兑风险,且取得了发钞额稳步上升的骄人业绩。1922年四行准备库成立之初,发钞额为250万元,在这一年全国重要发行银行总额中仅占2.12%。此后,四行准备库的发钞额呈逐年稳步上升的趋势:从1930年至1934年,每年的发钞额均保持在4 300万元以上;1935年更是达到印钞1.03亿元,其中流通券7 228.24万元[24],在这一年全国重要发行银行发钞总额中占12.28%,高于占11.86%的交通银行而位于中央银行及中国银行之后,排行第三,可谓成绩斐然。正如中南银行在营业报告中所总结的那样:“该库成立以来,成绩良好,颇受社会所信仰。钞票流通愈多,信誉愈见增重。”[25]

当然,四行之间并非没有磕碰和矛盾。其中最明显的莫过于一旦遇有风险时,各行难免各扫门前雪。此时独独苦了钞票的冠名银行中南银行。中南银行的胡笔江一再致函盐业、金城及大陆银行的总稽核们,称:中南银行将发钞之利与三行共享,组成四行准备库,“而每遇挤兑风潮,则三行以钞票票面只见中南银行四字,即因此百方得所以巧避其害”,将持票兑现人推至“中南兑取”,或在门前贴上本行代兑中南钞票或收用中南钞票的字条,似乎与中南钞票无关,而仅仅是在尽义务而已,从而增加了中南银行的压力。如此情况,约有十年,仍未见改善。对此,胡笔江极为不满,在他的坚持下,四行总稽核及有关人员于1931年3月重新修订了《四行合组准备库发行中南银行钞票规约》、《四行准备库规约》、《四行准备库发行章程》、《四行准备库办事章程》等文件[26];此外,还以中南银行的名义,与四行准备库增订了《四行准备库办理发行中南银行钞票与中南银行特定规约》。在《四行合组准备库发行中南银行钞票规约》中,特别强调了一旦发生挤兑风潮时,准备库应预先按各行领用钞票数额征集准备金备用,若四库兑入各行暗记券不及理出向行取现,按各行保证金额的比例向各行征集现金时,应付之各行不得拒付。与此同时,盐业、金城和大陆银行及其分行应在其行门易于注目之地悬挂收兑中南银行钞票的招牌,并通过当地报纸广而告之。此外,准备库的一切应急办法,均应事先与中南总经理或其专派人员商议,并尊重其意见[27]。

《四行准备库规约》在此次改约中,变动最小,仅有三处作了修改,其中最明显的是在第二条中增加了“按所领票额”五个字,改为“由四行按所领票额公摊之”。而以前的1922年9月4日及1926年4月26日的修订版,仅仅表述为“关于上项事务(指准备库事务)之费用及其他之损益,由四行公摊之”。两相比较,不难看出:前者根据各行所领票额承担相应的费用,较之此前笼统地由四行平摊经费,更显公平,也更加合理。此外,还在第三条改动了一个字。通过比较,我们发觉这里面挺有意思。在1922年的规约中表述为“……万一四行中无论何人,有意外之事,其损失与准备库无关”,而在1926年的修订版中改为“……万一四行中无论何行,有意外之事,其损失与准备库无关”,将其中的“人”改成了“行”字,在1931年3月重订的规约中则为“……万一四行中无论何时,有意外之事,其损失与准备库无关”,又将“行”改定为“时”。从联合对象来看,准备库是四行联合的产物,简单地将某个人等同于其所代表的银行,显然是不合适的。而1926年规约中的表述,虽然符合《四行准备库规约》的相关精神,《四行准备库规约》第四条的表述为:“四行准备库之存立期限,以四行中任何一行之营业期限为限。四行中如有一行因故休业时,与准备库之存立无关。”[28]但这对于瞬息万变的市场变化,反应却略显迟钝。而1931年3月的规约在肯定了四行联合的前提下,强调了市场风险,特别是杜绝了因某行一时一事的失误,而可能传导给四行准备库的损害。虽然只是一字之改,我们却从中看到了北四行总经理们一丝不苟的严谨办事作风和科学态度,以及极强的风险防范意识(详见附表2)。

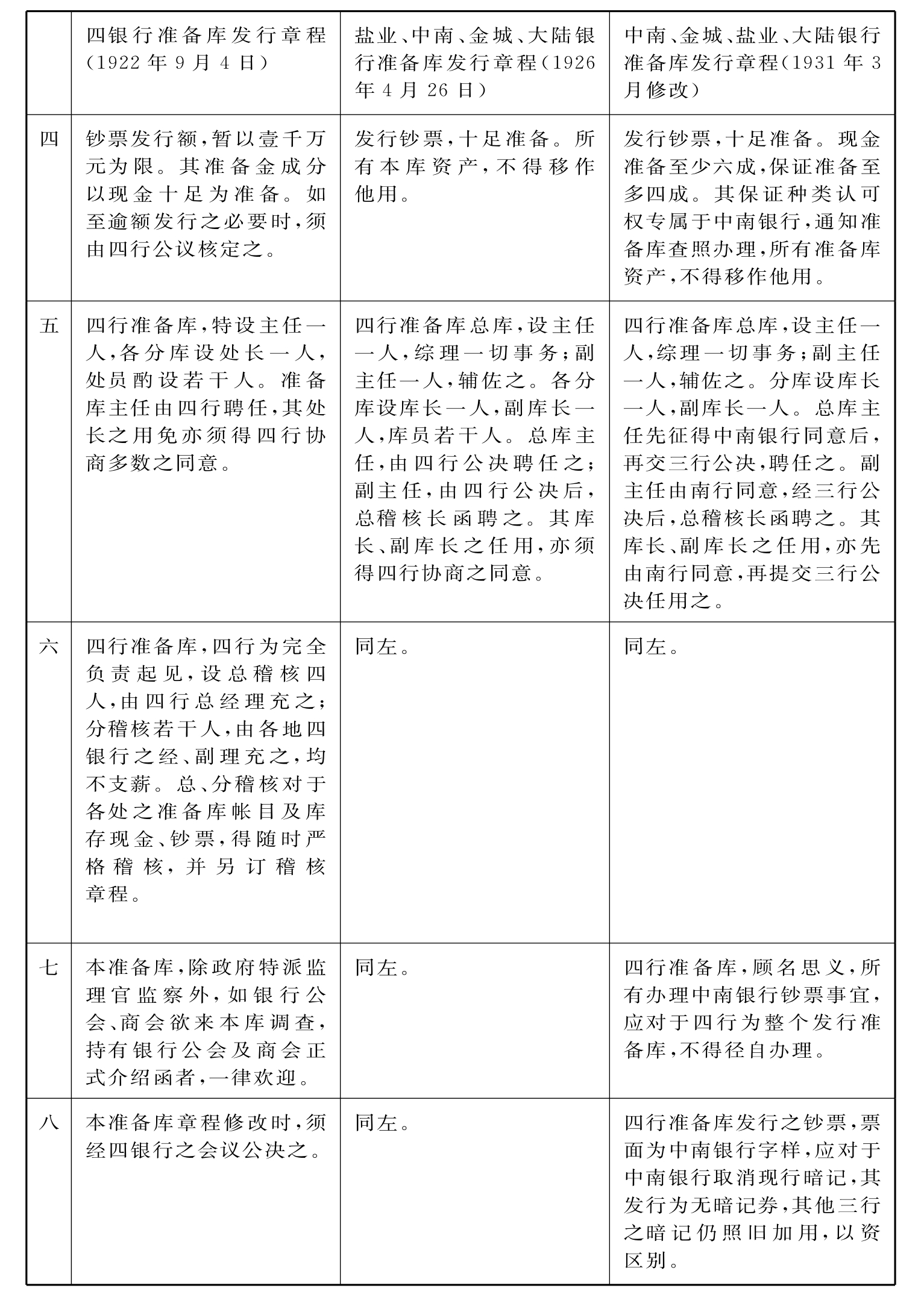

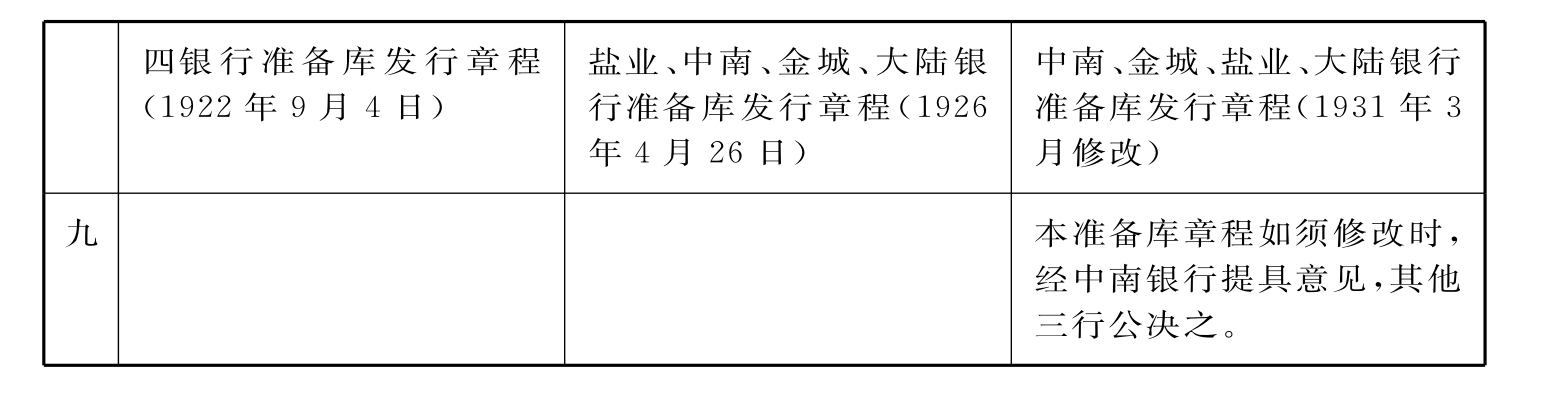

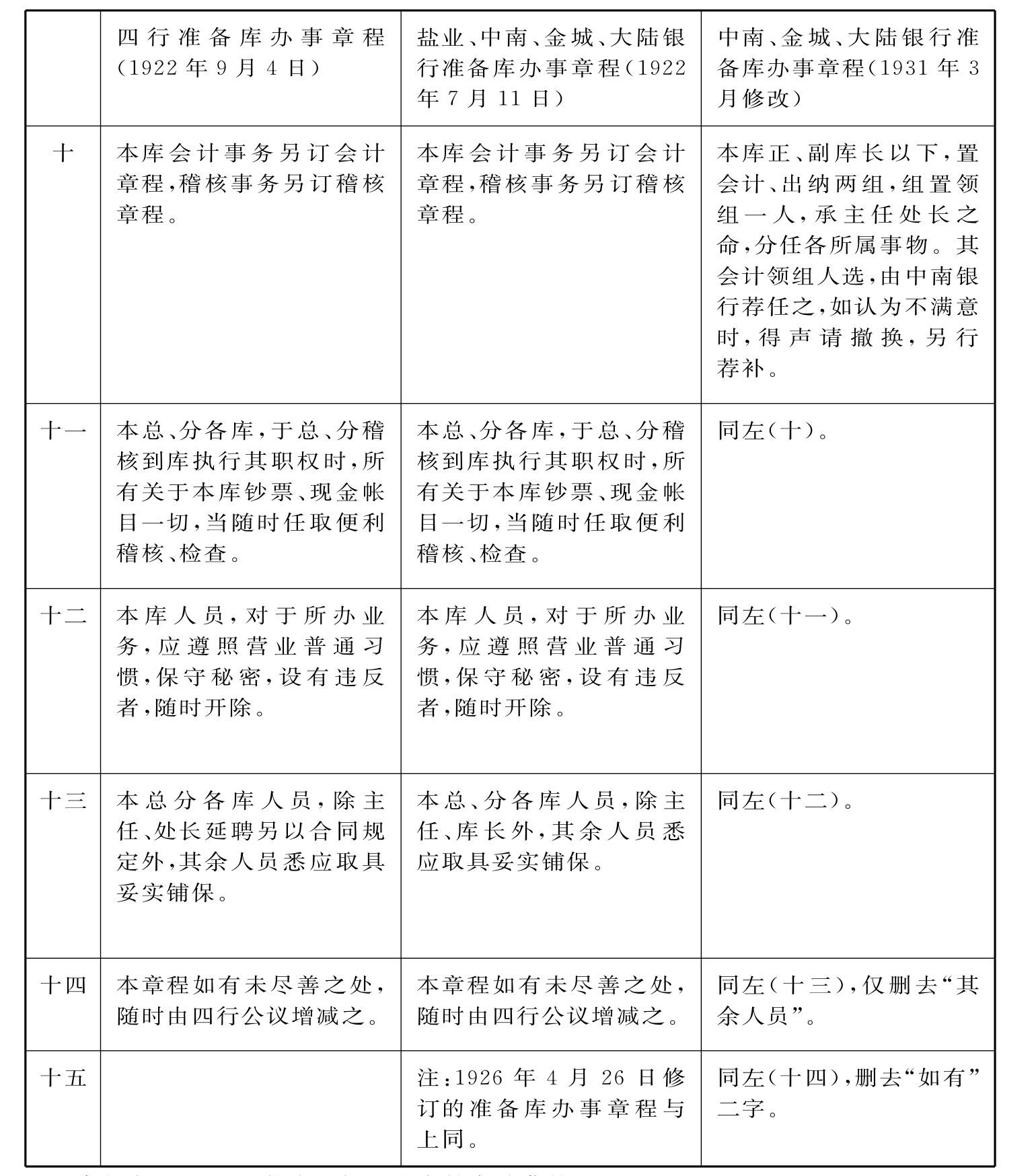

《四行准备库发行章程》、《四行准备库办事章程》则改动较大。其中《四行准备库发行章程》在1922年9月初定时仅有八项条款,1926年4月26日对其中的三项条款进行了修改。1931年3月的重订版章程,改动幅度最大。总共有九项条款,其中增加了一条,撤换了一条,修改了三条。关于第三条,1922年9月4日打印本的表述为:“四行准备库,无论在何地方,均须特设机关,设置于四银行之外。其准备库职务,专办钞票之发行,准备金之存储,以及印票、兑现一切事务,不兼做其他营业。但四行营业所内,不再设钞票兑现处,俾免混合。”在1926年修订版的表述中,增加了“除与各银、钱、行、号交往外”字样。而在1931年重订版中则改为:“四行准备库,无论在何地方,均须特设机关,设置于四银行之外。其准备库职务,专办中南银行钞票之发行及兑现,与准备金之保管事宜。除与各银、钱、行、号交往外,不兼做其他营业。其存放各银、钱、行、号之现金成分,应先得中南银行同意。但四行营业所内,不再设钞票兑现处,俾免混合。”通过比较,我们不难看出,在1931年重订版的该项条款的表述中,强调了准备库的职责是“专办中南银行钞票之发行及兑现,与准备金之保管事宜”,已经删除了“印票”的字样,因为从此时开始,中南银行已正式收回了包括印钞、加印暗记在内的所有钞票发行前期准备工作的权利,而此前所有这些工作,是悉数委托准备库一手包办的。此外,由于中南银行对准备库安全性负主责,因而“其存放各银、钱、行、号之现金成分,应先得中南银行同意”。关于第四条,1922年打印本的表述为:“钞票发行额,暂以壹千万元为限。其准备金成分,以现金十足为准备。如至逾额发行之必要时,须由四行公议核定之。”在津、沪、汉准备库正式开张营业后,最初领券准备金为现银、现洋。这对四行本身虽无直接好处却是做好品牌、昭示信誉的重要阶段。截至1923年12以1日,共发新钞1 470.7万元,实付银元准备金1 068.94万元,其中津库442.4万元,沪库505万元,汉库121.5万元;银两准备金338.2万元,合计1 407.14万元[29]。由于早已超过1 000万元的钞票发行额,故在1926年修订版中,不再提及,而改成:“发行钞票,十足准备。所有本库资产,不得移作他用。”1931年版则改为:“发行钞票,十足准备。现金准备至少六成,保证准备至多四成。其保证种类认可权专属于中南银行,通知准备库查照办理。所有本库资产,不得移作他用。”通过对照,我们发现,1926年修订版该条较之1922年打印本,增强了安全性,规定“所有本库资产,不得移作他用”,在强调“发行钞票,十足准备”的同时,不再限定现金,显示出已开始松动。另外,由于新钞已经发行,故发钞额不再列入。而1931年重订版则增加了两方面的内容,其一,强调了中南银行对保证种类的专属认可权,规定由其“通知准备库查照办理”;其二,在肯定十足准备的前提下,表现了一定的灵活性,规定“现金准备至少六成,保证准备至多四成”。关于第五条,1922年打印本的表述为:“四行准备库,特设主任一人,各分库设处长一人,处员酌设若干人。准备库主任由四行聘任,其处长之用免,亦须得四行协商多数之同意。”1926年版的该条表述为:“四行准备库总库,设主任一人,综理一切事务;副主任一人,辅佐之。各分库设库长一人,副库长一人,库员酌设若干人。总库主任由四行公决聘任之,副主任由四行公决后,总稽核长函聘之。其库长、副库长之任用,亦须得四行协商之同意。”两相比较,变化不大,仅增加副库长一人及将处长改成库长。但在1931年重订版的该条中,却作了重要改动:“四行准备库总库,设主任一人,综理一切事务;副主任一人,辅佐之。分库设库长一人,副库长一人。总库主任先征得中南银行同意后,再交三行公决聘任之;副主任由南行同意,经三行公决后,总稽核长函聘之。其库长、副库长之任用,亦先由南行同意,再提交三行公决任用之。”突显了中南银行在准备库人事任用方面的先决权。因为这是事关准备库能否正常运转并不断发展的大事,来不得半点马虎。关于第七条,1922年的打印本与1926年修订版相同,均为:“本准备库,除政府特派监理官监察外,如银行公会欲来本库调查,持有银行公会及商会正式介绍函者,一律欢迎。”而1931年重订版则完全删除了该项条款,代之以:“四行准备库,顾名思义,所有办理中南银行钞票事宜,应对于四行为整个发行准备库,不得径自办理。”该条对中南银行亦极为重要,它明确了准备库的职责是发行中南银行钞票及兑现与准备金之保管事宜,再次重申了准备库为四行共有,并以四行整体为服务对象,办理中南银行钞票发行事宜。出于安全方面的考虑,又进而规定,准备库不得径自办理除此以外的其他业务。关于第八条,1926年的修订版与1922年的打印本均为最后一条,1931年版的由于新增了一条,故对应为第九条。1922年的打印本与1926修订版的该条内容相同,俱为:“本准备库章程修改时,须经四行联营会议公决之。”而1931年重订版的该条改为:“经中南银行提具意见,其他三行公决之。”强调了中南银行的主导作用。新增的条款为:“四行准备库发行之钞票,票面为‘中南银行’字样,应对于中南银行取消现行暗记,其发行为无暗记券;其他三行之暗记仍照旧加用,以资区别。”[30]很显然中南银行增强了自我保护意识,此举更易将中南银行所领钞票与其他三行区别开来,以免再次发生挤兑风潮时,中南银行独受其害(详见附表3)。

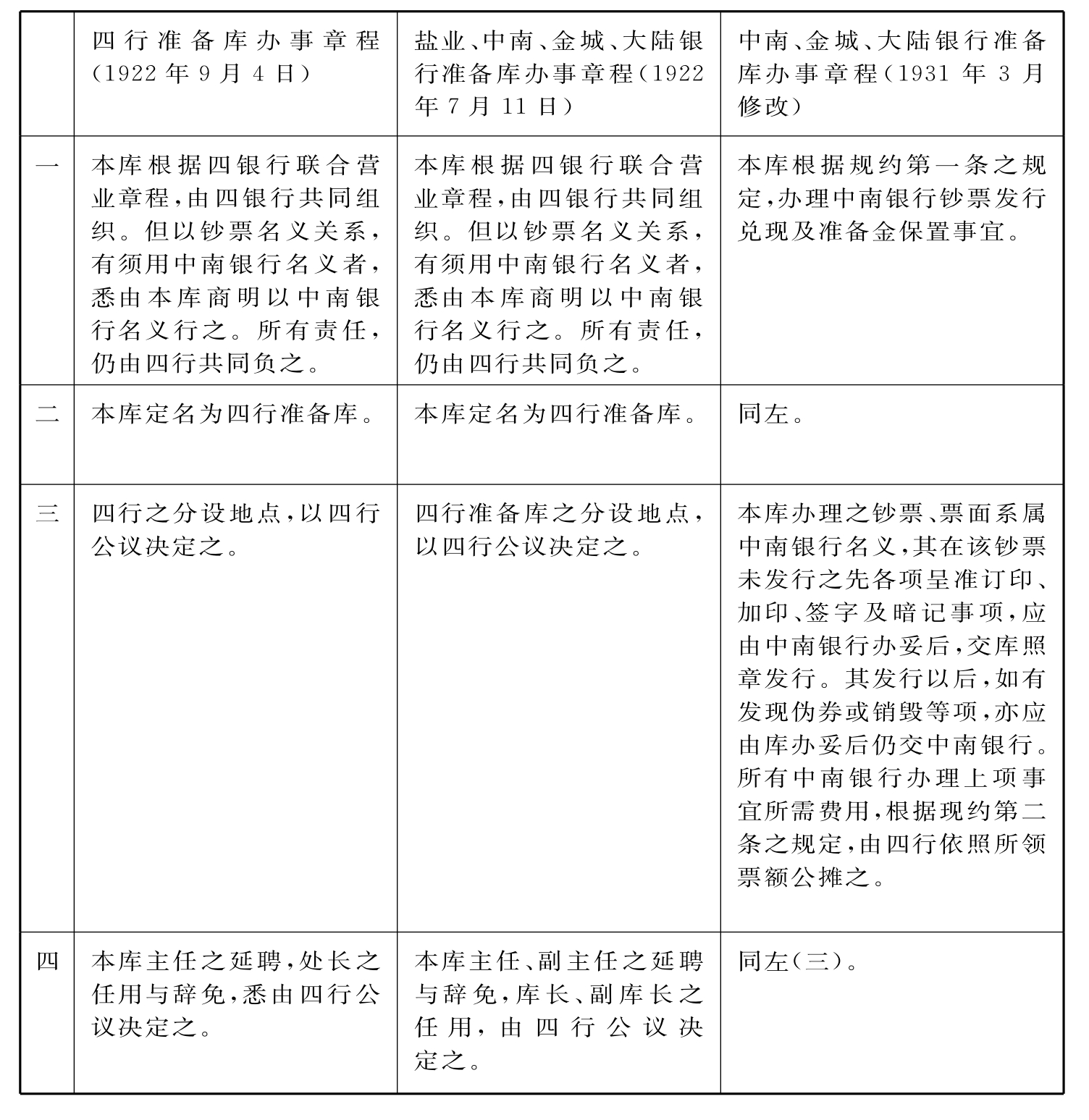

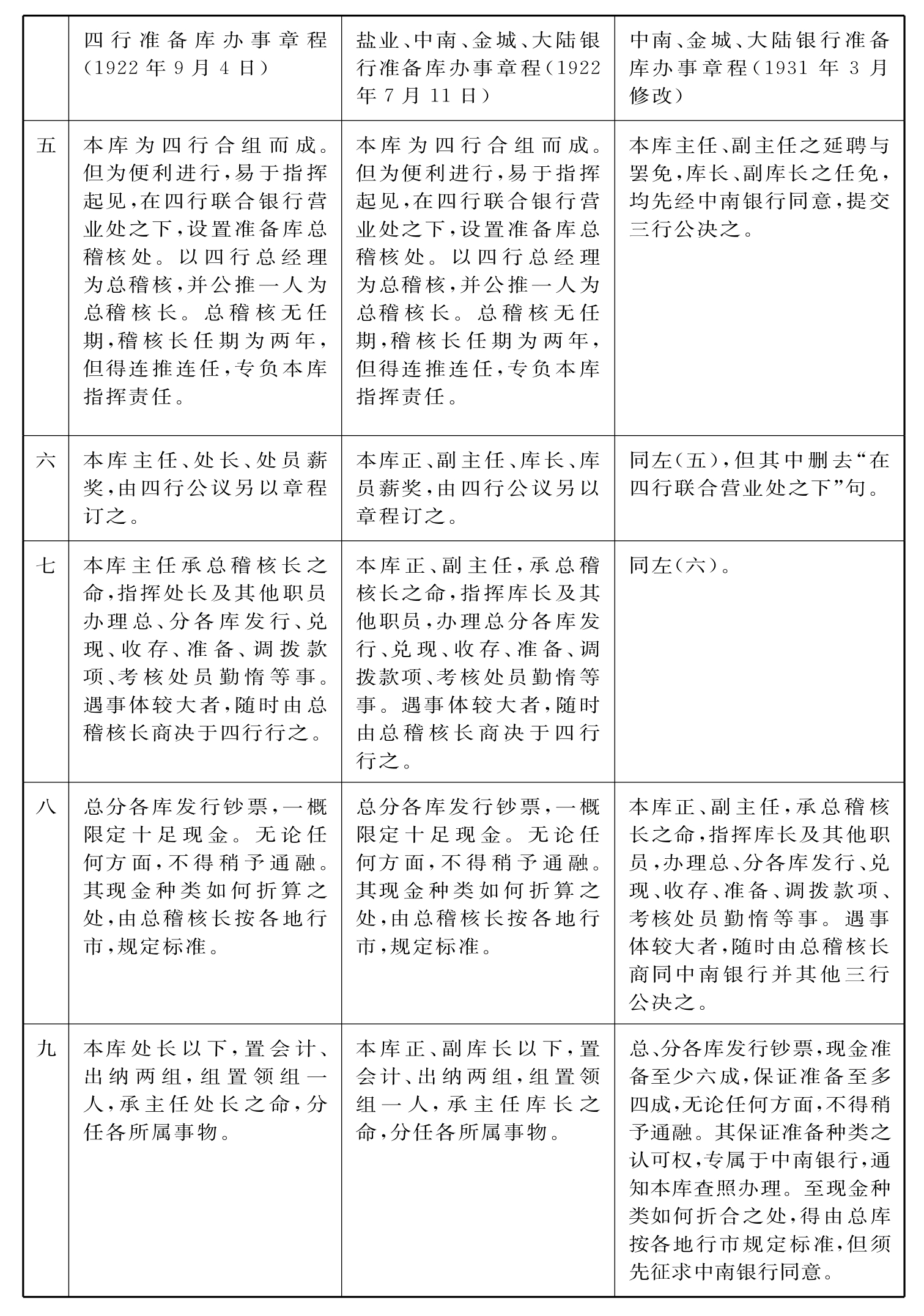

《四行准备库办事章程》1926年的修订版与1922年的打印本相同,共有十四项条款,1931年重订版则增加了一条,总共有十五项条款。关于第一条,1926年的修订版与1922年的打印本相同,俱为:“本库根据四银行联合营业章程,由四银行共同组织。但以钞票名义关系,有须用中南银行名义者,悉由本库商明以中南银行名义行之。所有责任,仍由四行共同负之。”1931年重订版改为:“本库根据规约第一条之规定,办理中南银行钞票发行兑现及准备金保管事宜。”显然,后者较之前者更加直截了当地表明,准备库办理的是中南银行钞票发行兑现及相关事务。关于第三条,1922年的打印本为:“四行之分设地点,以四行公议决定之。”1931年的重订版与之相对应的为第四条。1926年的修订版及1931年的重订版均为“四行准备库之分设地点,以四行公议决定之”,增加了“准备库”三个字,使人一目了然。关于第四条,1922年的打印本为:“本库主任之延聘,处长之任用与辞免,悉由四行公议决定之。”1926年的修订版稍作改动:“本库主任、副主任之延聘,库长、副库长之任用,由四行公议决定之。”而1931年的重订版则改为:“本库主任、副主任之延聘,库长、副库长之任用,均先经中南银行同意,提交三行公决之。”后者强调了中南银行在四行准备库人事任免上的话语权。关于第七条,1922年的打印本为:“本库主任承总稽核长之命,指挥处长及其他职员办理总、分库发行、兑现、收存、准备、调拨款项,考核处员勤惰等事。遇事体较大者,随时由总稽核长商决于四行行之。”1926年的修订版稍作改动,仅将其中的“处长”改成“库长”。而在1931年的重订版中,与其相对应的是第八条,对其中最后一句话作了改动,变为“遇事体较大者,随时由总稽核长商同中南银行并其他三行决之”,还是突出了中南银行的主导地位。关于第八条,1926年的修订版与1922年的打印本相同,均为:“总、分各库发行钞票,一概限定十足现金。无论任何方面,不得稍予通融。其现金种类如何折算之处,由总稽核长按各地行市,规定标准。”而在1931年的重订版改为:“总、分各库发行钞票,现金准备至少六成,保证准备至多四成。无论任何方面,不得稍予通融。其保证准备种类之认可权,专属于中南银行通知本库查照办理。至现金种类如何折合之处,得由总稽核长按各地行市规定标准,但须先征求中南银行同意。”出于对准备库安全方面的考虑,特别强调了由中南银行对其保证准备种类及现金的折算标准进行把关。而此前对于前者缺乏明确规定,对于后者则听由总稽核长一人拍板。关于第九条,1922年的打印本为:“本库处长以下,置会计、出纳两组,组置领组一人。承主任处长之命,分任各所属事务。”1926年的修订版稍作改动:“本库正、副库长以下,置会计、出纳两组,组置领组一人。承主任库长之命,分任各所属事务。”1931年的重订版又改为:“本库正、副库长以下,设会计、出纳两组,组置领组一人。承主任处长之命,分任各所属事务。其会计领组人选,由中南银行荐任之,如认为不满意时,得声请撤换,另行荐补。”在这里,中南银行特别重视会计领组的人选,因为其事关准备库的安全运转。在1931年的重订版中增加的一项条款为第三条:“本库办理之钞票,票面系属中南银行名义,其在该钞票未发行之先,各项呈准订印、加印、签字及暗记事项,应由中南银行办妥后,交库照章发行。其发行后,如有发现伪券或销毁等项,亦应由库办妥后仍交中南银行。所有中南银行办理上项事宜所需费用,根据现约第二条之规定,由四行依照所领票额公摊之。”本条对中南银行极为重要,其中包含了三层意思:其一,重申了准备库办理的是中南银行钞票。其二,进一步明确了中南银行和准备库的职责分工,分清了主次。通过增加该条,中南银行已正式收回了包括印钞、加印暗记在内的所有钞票发行前期准备工作的权利。不仅如此,甚至连发行以后,如有发现伪券或销毁等项,亦应由库办妥后仍交中南银行,强调了中南银行在整个发行中南银行钞票过程中的主导地位。其三,重申了四行按所领票额分摊准备库经费的原则。此外,其他条款均与此前的章程大致相同(详见附表4)[31]。

这次改约对于中南银行来说,达到了目的,实现了三个方面的改变:其一,强调了中南银行的主导地位。以往中南银行与其他三行订定相关文件,俱以其他银行诸如盐业或是金城领衔,以示谦恭。此次则当仁不让地排位在前,当起了老大;其二,收回了包括诸如印钞、加印暗记在内的所有钞票发行前期准备工作的权利,从而增强了准备库的安全感;其三,进一步理顺了中南银行、准备库及其他三行之间的关系,明确了各自的责、权、利,从此改变了以往每遇金融风险,中南银行首当其冲、孤身应战的局面,真正做到四行同心协力、共同应对。四行准备库所发行的是以中南银行冠名的钞票,四行准备库的成功与否直接关系到中南银行的成败,中南银行的命运与其息息相关。实现收益固然重要,但确保准备库的安全运作,永远是第一位的。虽然增加了责任,但“为慎重政府赋予发行权及维持社会钞票流通之信用起见”,也是值得的。对其他三行来说,也明白中南银行此举的良苦用心,从维护准备库的安全考虑来看,也是理所当然的。再者,实现风险由四行共担,利益由四行同享也是北四行创办四行准备库的初衷。四行准备库对他们来说至关重要,四行均从中受益匪浅,这无论从眼前的利益,还是长远发展的角度来看,都是值得的。此次改约,再次考量了《四行联合营业规约》和《四行联营事务所章程》,充分证明了其制定的合理性、科学性和有效性,证明了北四行联合营业基础的牢固可靠,同时也展现了北四行的总经理们处事务实和灵活的风格。这次改约使北四行之间的利害趋于均等,消弭了隔膜和裂痕,同时也使北四行能同心协力地支持准备库,增强了其抗御风险的能力,使其面对以后的挤兑风潮,能处乱不惊、应付裕如,进而增强了中南钞票的信用,显示了北四行的实力。

而作为四行准备库总稽核长的吴鼎昌本人,也通过具体操办、指挥四行准备库开阔了视野,充分展现了其才华,为日后更大的发展作了准备。

四行准备库之所以能在较短的时间内取得骄人的业绩原因有三:其一,建立了一整套的规章制度,尤其是《四行准备库稽核处章程》等稽核检查制度的建立,使四行准备库从一开始便处于科学的管理之中。其二,重视社会信誉,恪守十足准备的稳慎原则。四行准备库一贯标榜十足准备,虽然现金准备与保证准备的比例有所变化,但直至该库结束时一直坚持这一原则不动摇,截至1935年11月3日,四行准备库共发行流通券7 728.24万元,而此时库中的准备金为现金准备43 405 490.8元、保证准备金28 876 909.2元,共计7 228.24万元,两者完全相等[32]。不仅如此,四行准备库每月还将发行的现金数额在报上公布,并由会计师按时审计,以彰信誉,因而有效地规避了风险,使中南银行钞票名声日隆,发钞额稳步上升。其三,遇事协商,同心协力。如前所述,北四行的总经理们均为精通近代银行业务的金融家,既有深厚的私谊,又有“厚集资本,互通声气,藉以提高信誉,扩展业务”的共同愿望。因而,彼此间虽有利害冲突,但仍能求同存异、齐心协力。最典型的例子莫过于上述1931年重订各种规章制度、平均四行间的权利和义务了。

综上所述,虽然四行准备库的历史较为短暂,但它毕竟是四行联合营业事务所成立后启动的第一个项目。四行准备库成长发展的过程,既是其规章制度不断修改、充实和完善的过程;同时也是北四行之间相互关系不断磨合、修正和适应的过程。无论其在机构、人员的设置、安排上,还是在规章制度的制定完善方面,乃至化解矛盾、消除隔膜、遇事协商、求同存异方面均有可圈可点之处,特别是在风险防范方面,四行准备库也作了有益的探索,从而实现了银行发行钞票“一方可减外券发行之利,一方可增内国经济之资”的初衷[33]。

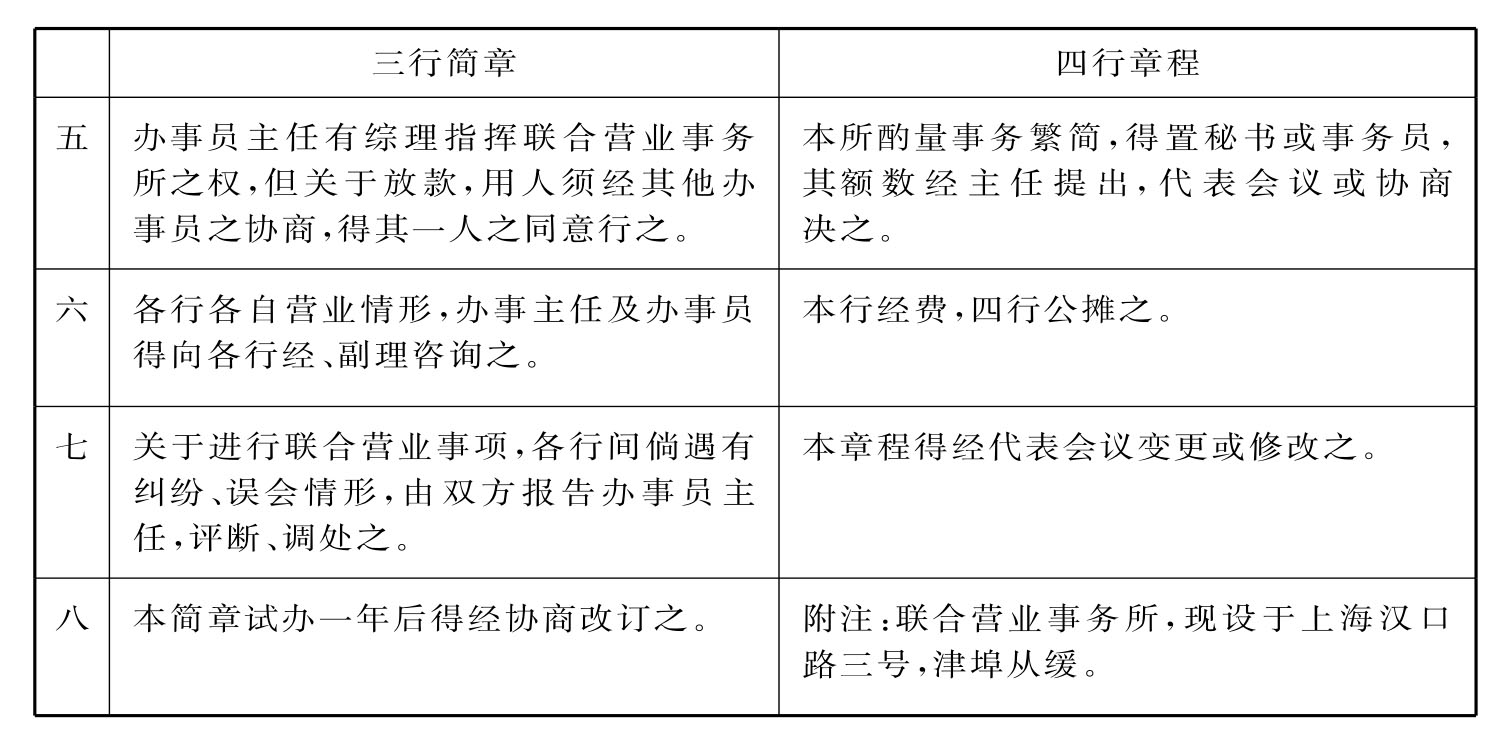

附表1 《三行联营事务所简章》与《四行联营事务所章程》内容比较

(续表)

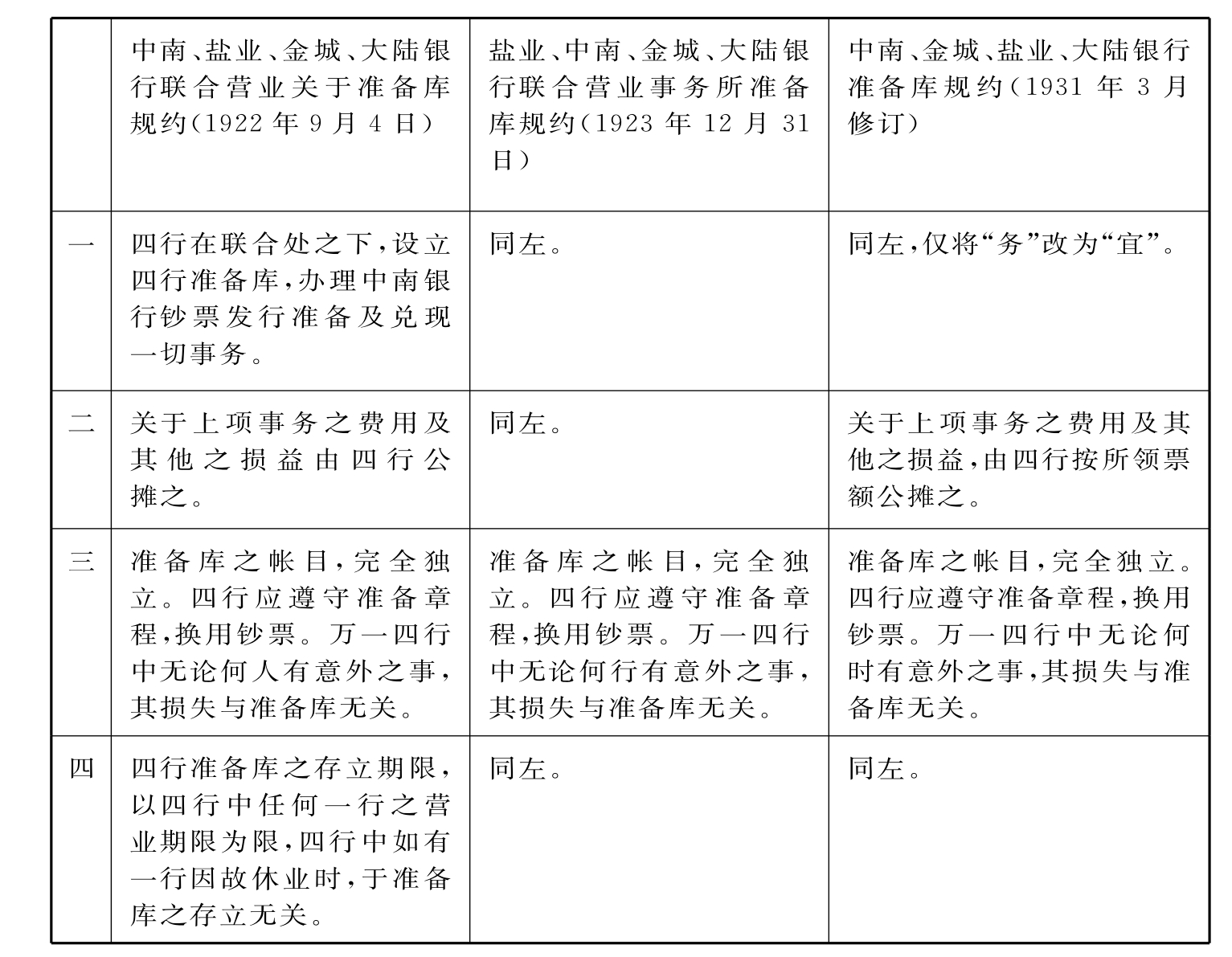

附表2 四行准备库规约变化比较表(二)

(续表)

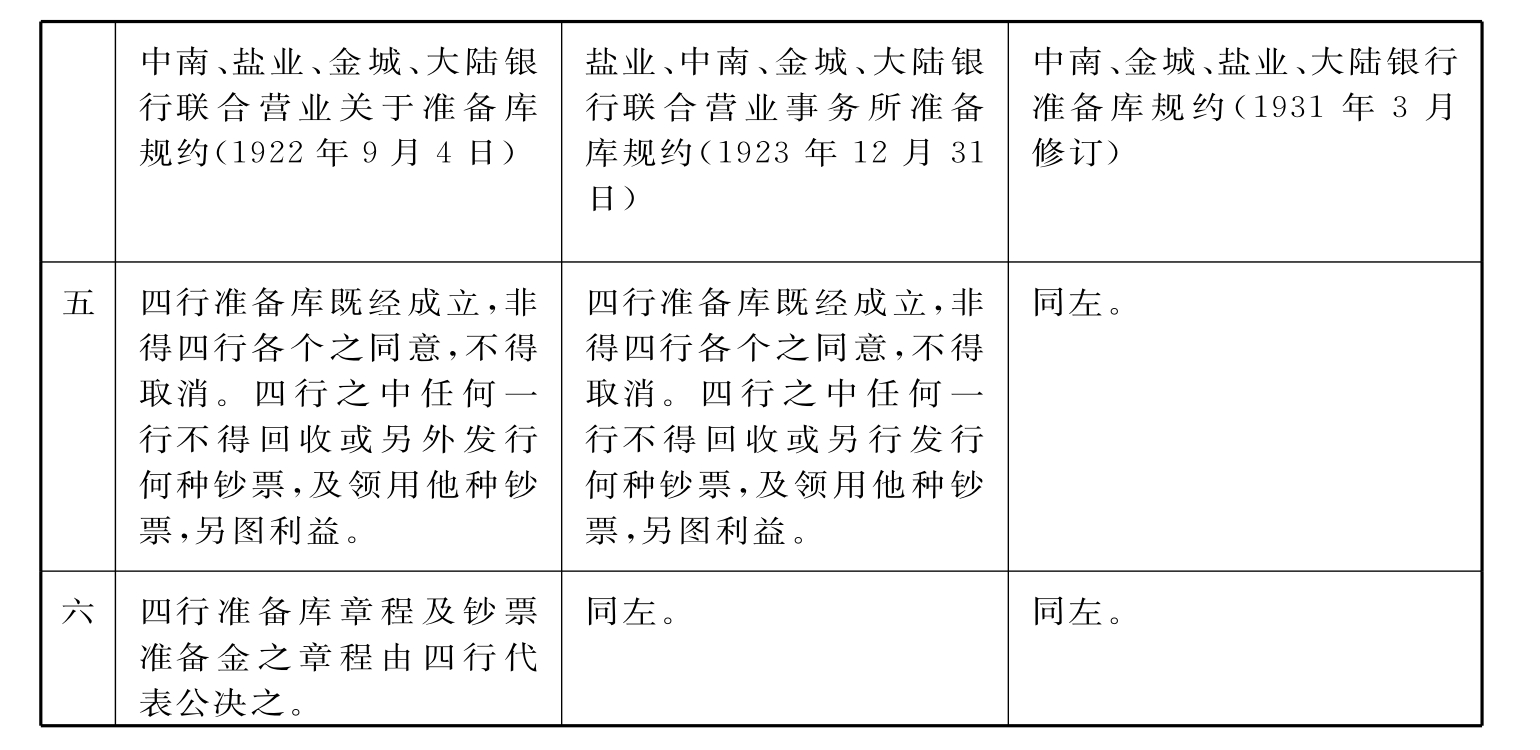

附表3 四行准备库发行章程比较表(三)

(续表)

(续表)

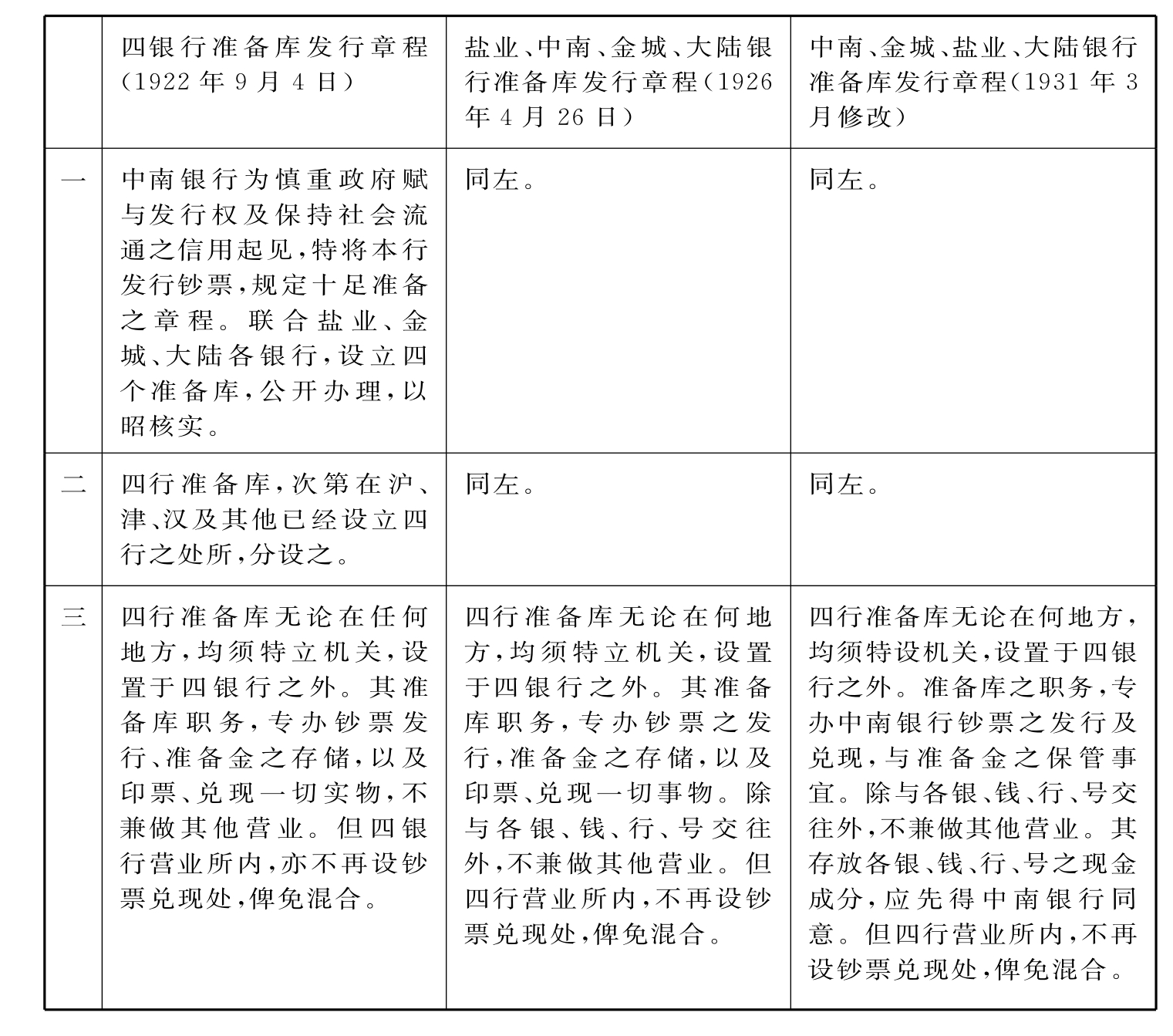

附表4 四行准备库办事章程比较表(四)

(续表)

(续表)

资料来源:以上比较表根据上海市档案馆藏档,Q-264-1-579,Q265-1-181、368、369,Q-267-1-188制表。

(作者杨天亮,上海市档案馆研究馆员)

【注释】

[1]上海市档案馆藏档,Q265-1-53。

[2]上海市档案馆藏档,Q265-1-53。

[3]上海市档案馆藏档,《盐业、金城、中南三行联合营业规约签订议事录》,档号:Q277-1-135。

[4]《金城银行史料》,上海人民出版社1983年版,第81页。

[5]同上书,第85页。

[6]上海市档案馆藏档,《盐业、中南、金城银行联合营业规约》,档号:Q264-1-575。

[7]上海市档案馆藏档,《盐业、中南、金城银行联合营业规约》,档号:Q264-1-575。

[8]吴鼎昌语,详上海市档案馆藏档,《中南、盐业、金城、大陆四行联合营业会议第一次议事录》,档号:Q264-1-576。

[9]《金城银行史料》,第86页。

[10]上海市档案馆藏档,《四行联合营业缘起》,档号:Q267-1-14。

[11]但对照该规约最初的打印签字文本和稍后正式铅印刊行的文本,还是可以找到一些差别。其中前者共有六项条款,而后者仅有五项。其中最明显的差别有二:其一,后者将前者第三条中的联合准备、储蓄、投资和调查事宜这四方面内容悉数删去了,同时决定以后再就这四方面联营事宜作出分类报告;其二是后者中的第三条基本上概括了前者第三、第四两条内容,且更为简单明了,几乎与《三行联合营业规约》没有差别。详见上海市档案馆藏档,Q264-1-575,Q267-1-14、187。

[12]其后吴鼎昌又表示“:四行间彼此因公同政之事,有不能解决者,为免除误会起见”,他可出面协调。参见上海市档案馆藏档,《中南、盐业、金城、大陆四行联合营业会议第五次议事录》,档号:Q277-1-135。

[13]参见上海市档案馆藏档,Q264-1-575、Q267-1-188。

[14]上海市档案馆藏档,《中南、盐业、金城、大陆四行联合营业会议第一次议事录》,档号:Q264-1-576。

[15]上海市档案馆藏档,《盐业、中南、金城银行联合营业事务所办事规则》,档号:Q267-1-187。

[16]上海市档案馆藏档,Q265-1-368。

[17]上海市档案馆藏档,Q264-1-579。

[18]上海市档案馆藏档,《准备库报告》,档号:Q267-1-14。

[19]《金城银行史料》,第90页。

[20]上海市档案馆藏档,《准备库报告》,档号:Q267-1-14。

[21]上海市档案馆藏档,Q265-1-181。

[22]详见上海市档案馆藏档,《中南、盐业、金城、大陆银行联合营业事务所、准备库、储蓄会内规汇编》,档号:Q264-1-574。

[23]上海市档案馆藏档,《中南、盐业、金城、大陆银行联合营业规约》,档号:Q265-1-368。

[24]上海市档案馆藏档,Q265-1-461。

[25]上海市档案馆藏档,《十三年度沪行营业报告》,档号:Q265-1-461。

[26]上海市档案馆藏档,Q265-1-181。

[27]上海市档案馆所藏案,Q265-1-181。

[28]上海市档案馆藏档,《四行准备库规约》,档号:Q267-1-14。

[29]上海市档案馆藏档,《准备金总决算表》,档号:Q265-1-368。

[30]详见上海市档案馆藏档,Q264-1-579,Q265-1-181、368,Q267-1-188。

[31]详见上海市档案馆藏档,Q264-1-579,Q265-1-181、368,Q267-1-188。

[32]上海市档案馆藏档,Q265-1-461。

[33]上海市档案馆藏档,Q265-1-30。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。